文字

背景

行間

校長室から

どうぞよろしくお願いいたします

本年度より、校長に着任いたしました 中屋 陽一 と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

本日の着任式では、子どもたちが校歌を一生懸命に歌い、「おはようございます」「よろしくお願いします」と元気よく挨拶し、大きな拍手で迎え入れてくれました。たくさんの子どもたちに温かく迎え入れてもらえる喜びや感動を味わえるのは、教職員ならではの醍醐味です。とても幸せな気持ちでスタートすることができました。

始業式では、子どもたちに本校の学校教育目標「夢をもち、たくましく生きる子ども」について話しました。

「夢をもつ」では、今夢をもっているかを問いかけたところ、ざっと見て半分くらいの子が手を挙げました。今後、どの子も自分なりの「夢」をふくらませ、「目標」をもって「行動」していくことができる子どもを育てていきたいと思います。

「たくましく生きる」ことについては、「体」だけでなく「心」もたくましくなってほしい、と伝えました。そして、そのために、

①友だちと仲良くすること、悪いことをしたら素直に謝ること

②失敗や間違えをしても大丈夫、次にチャレンジすることが大切なこと

③明るくさわやかな挨拶ができること

が大切だといくことを伝えました。

校長1年目、至らない点も多々あるかと思いますが、保護者、地域の皆様と共にこの学校教育目標を実現し、平田っ子を幸せにできるよう、一生懸命努めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

中屋 陽一

596 悩みは尽きず(25.3.28 最終回)

いつだったか、頼まれて百均の毛糸売り場をはしごしたときのこと。お目当ての品がないというより、棚に毛糸玉がほとんどありません。編み物が若者中心に人気らしく、どこも品薄が続いていると知りました。「編み物カフェ」まで登場といいますから、嵌った人には人の目や声に悩まされることなく没頭できて最高かも…。

さて、深刻になりがちな親の悩みの一つが、「宿題をやらない」「家で勉強しない」というもの。やるべきことをやっていない場面に遭遇すると怒りの感情が沸々と…なんてことも?そして、その原因を「やる気ないから」と断じてしまいがちです。ただ、「やる気スイッチ」は、なかなか自分で操作できるものではありませんから、心の持ちようを持ち出されても解決には至りそうもありません。

そんなとき、原因を「置かれている環境」で説明してみるとよいかもしれません。宿題をやらないのは、「難しすぎるから」「やっても誰も見てくれないから」などと言い直すことで、原因特定につながるとともに宿題をやるための手立てが見えてきそうです。この場合、宿題の難易度を下げたり終わった課題を家族に見てもらったりするなど環境を変えればよさそうだと気づけます。理由や原因を特定するのは簡単ではないが故に、「やる気」や「根性」といった精神論で一括りにしてしまわないようにしたいものです。結局、行き着くところは個人攻撃となり、自己肯定感の低下を招いてしまいますから。

会社でも、なかなか業績が上がらない社員に対して、「やる気」「根性」を持ち出して責め立てれば、ハラスメントと言われかねないのと同じです。仕事の中身を見直したり部署を移ったりすることで大きな力を発揮するかもしれないのに、個人の問題にすり替えられていることも…。ただ、言うは易し行うは難し。やっぱり悩みは尽きません。

そうであっても、4月からも一緒に考えて解決に向かって手を携え合える教職員・保護者でありたいと考えています。いつかまたどこかで。

超久しぶりに口唇ヘルペスが出た!疲れ?ストレス?早く治さなきゃ。

595 あんこ(25.3.27)

駅のホームに立って、ビルの屋上の看板に目をやると、「はみ出せ、うみ出せ、旭化成」というキャッチコピーが目に飛び込んできます。韻を踏む感じで好きです。旭化成は別にして、「はみ出せ」や「うみ出せ」は、子供たちに願うところ。人と違うことを嫌ったり出る杭になることを怖れたりして、無難な道を選ぶより、はみ出すことを怖がらず新しいものをうみ出す意気込みと勇気をもった人であってほしいと思います。

さて、春の訪れを感じる一つが和菓子という人がいるかもしれません。彼岸のぼた餅(おはぎ)は、私の記憶に刻まれる和菓子の代表格です。家で母が作っている懐かしい光景が、今でも目に浮かびます。あんこの他にきな粉やゴマもあって、弟と競って食べたりつまみ食いしたり…。妻があんこをおいしいと思えるようになったのも、母のぼた餅を食べてからだと言います。以後、春と秋には必ずぼた餅(おはぎ)が我が家の食卓に乗るようになりました。

桜餅やかしわ餅が好きな人も多いと思います。最近ようやく食べられるようになりましたが、私は桜餅の塩漬けの葉が苦手でしたから、専らかしわ餅派です。でもそれ以上と言えるのが草餅。ヨモギの風味が何とも言えません。田んぼのあぜ道で摘んだヨモギで、子供たちが団子やパンを作ったこともあります。草餅とあんこの組み合わせは最強です。

大福もいい!春はいちご大福が店頭に並びますが、やっぱり豆大福でしょうか。これは大人になってから。豆のかたさや塩辛さが餅やあんこと調和します。たい焼きも捨て難い!餡は様々で、気分で選べますが、やっぱりスタンダードな粒あんが好きかな。尻尾からかぶりつく私ですが、頭と尻尾でアンケートを取りたい気分です。

あぁ食べたい。季節関係なく、甘いものをちょっとだけでも食べたくなる意志の弱さ。いかんいかん!

594 ふりかけ(25.3.26)

ミモザやユーカリを切って、妻がスワッグを作って娘にあげていました。スワッグとは、ドライフラワーなどの花や植物を束ねて作る飾りで、部屋や玄関、リビングに飾るとナチュラルな雰囲気が出ます。ただ、この聞き慣れないスワッグとウィッグとが混同してしまって…。

熱々のご飯に卵の白身だけをかけて混ぜた後、残った黄身をのせて醤油麹で味を調えると、最高の卵かけご飯の出来上がり!同じようにパラパラとふりかけるだけで、ご飯をペロッと食べられてしまうふりかけもまた優れものです。今、家ではパリパリした食感の「花がつお」というふりかけを時々食べています。

焼肉味やポテチ風味のものなど、進化のスピードは凄まじいものがありますが、やっぱりふりかけと言ったら「のりたま」が原点のような気がします。これまでの胡麻塩というモノクロームの世界から、袋から広がる小さな花を散らしたような黄色の粒と黒や緑のアクセントが加わったカラフルな世界の幕開けでした。のりたまに限らず、かけすぎて怒られるのは今も昔も変わりません。丸美屋の「のりたま」は1960年発売といいますから65歳になるわけです。永谷園の「お茶づけ海苔」もお世話になりました。鮭や梅、わさびに加え、「おとなのふりかけ」が登場して優に30年は過ぎています。

ただ、ご飯にふりかけという組み合わせは、「出された料理では満足できない」という気持ちの裏返しにも思われ、決してよいイメージではなかったことは確かです。そうであっても、不足する栄養を補う食べ物として現在まで確実に地位を築いてきたのは誰もが認めるところだと思います。

給食の手作りふりかけも好きなので、異動先での給食が今から楽しみなどと思いながら、今日も書いている私。

593 感謝(25.3.25)

先日のW杯アジア最終予選のバーレーン戦を観ながら、ふと体が右や左に傾いていることに気づきます。パスを展開している場面やシュートが決まりそうな場面に限られます。どうも力が入ると体がボールと一緒に動いているようです。

自宅周辺の公園や駅に、シェアサイクルのステーションがあります。「いつでもどこでも気軽に、自由に」を合言葉に利用促進を図っているようです。市川市にも現在76の拠点があるようです。シェアサイクルの導入により、近隣への買い物や通勤・通学といった利便性のほか、来訪者の観光やレジャーといった回遊性の向上をねらっているわけです。

登録しておけば安価で利用でき、スマホ上で支払い完了できるシステムで便利そう。でも雨ざらし、夏場は直射日光を浴び、シートもハンドルも劣化します。電動アシスト付き自転車なので充電はどうしているのか不思議でなりません。実際、私が使う場面を考えてみますが全然思い描けませんので、台数を増やすことが本当に必要なのかどうか…。

さて、平田小で勤務した3年間も終わりに近づき、修了式を迎えます。勝手気ままに綴った「校長の部屋」も通算600に近づきました。「こんな考えもあるんだぁ」とか「へぇ~」程度に流していただけたことに感謝します。1年間ありがとうございました。

ところで今日の修了式や離任式で話すことをまだ考えていないことに気づきました。朝の見守りもせず、短い時間で仕上げます!

592 愚痴です(25.3.24)

彼岸の墓参りで拝もうとしていると、見知った姿に目が留まりました。小中学校の同級生。こんな偶然にびっくり!

令和8年度以降の宿泊学習に係る業者選定の大詰めです。子供たちの生活経験を増やし、学びが生まれ、友達や学級・学年の団結力が育まれる活動や場所、時期を大切にした計画・実施でありたいと考えます。同時に保護者の経済的負担もできるだけ抑えたい思いは言うまでもありません。

さて、以前こんな話を耳にしたことがあります。普段から親が働いているある子は、家の鍵を持って登下校しています。昔は「かぎっ子」と言われたものですが、最近は当たり前すぎて耳にすることもありません。宿泊学習の日、保護者は紛失が心配で子供に鍵を持たせなかったといいます。学校にバスが戻ってくるタイミングで、学校にその保護者から電話がありました。「仕事を終わらせて17時半に迎えに行くので、それまで学校に置いておいてほしい」と言うのです。少し身勝手ではないでしょうか。

宿泊学習は、担任にとってはその期間中、ずっと緊張を強いられます。安全で何事もなく帰るのが当たり前。ですから、夜もわずかな睡眠で朝を迎えます。泊数が増えればさらに大変ですから、学校に帰着して子供を帰した時には、肩の荷が下りてどっと疲れが出ます。にもかかわらず、退勤時刻を大幅に過ぎてなお、保護者の都合で勤務を強いる形になります。ただ、私が思うほど、その保護者に感じる部分はないのかもしれません。「頼めばやってくれる。やってくれて当然。だって私は働いているのだから」と言うかもしれません。

教職員にも自身の生活があり、そして働いているのです。たとえ子供たちのためという強い想いや使命感はあっても、決してボランティアではありません。ですから、双方が気持ちよく互いを思いやれる学校だったら、「ありがとう」「どういたしまして」が自然に飛び交うのではないかと思います。

この事例の場合の解決の一案。見送りのタイミングで学校職員に鍵を預けるというのはいかが?

591 君に届け!(25.3.21)

小さなことや当たり前の景色にも気づける人であってほしくて、卒業生に贈ったメッセージの一つを記します。

例えば、急に雨が降ってきた時、鞄の中にある折り畳み傘を思い出して、「あ~、持ってきてよかった」と安心します。でも、その雨の中を家に帰って湯舟に浸っている時に、「あ~、家に屋根があってよかった」と思う人はまずいません。普段から雨風をしのいでくれる屋根はすごい。にもかかわらず、ありがたいと思うことはないのです。また、災害等で停電になった時、闇を照らす懐中電灯やスマホの灯りをありがたいと思っても、普段私たちを照らしてくれる太陽や月の光をありがたいと感じることもないのではないでしょうか。つまり、大きいが故に気づきにくいのです。

今回、卒業を迎えることができたのは、どんな大きな存在があったからなのでしょう。それは、親以外の何物でもありません。家の屋根であり太陽の光となって、ずっと守り照らしてきたのです。それに気づけない子は、辛いときに雨宿りできる心の居場所を見失うことになりかねないと心配します。

だから小学校卒業に際して、「親への恩返しをしてください」とお願いしました。決してプレゼントしたり肩揉みしたりするということではなく、今すぐでも、十年後であってもできること…。それは「今、私幸せだよ」と言える心や体でいることではないでしょうか。心から「幸せ」って言えることだと思うのです。だって私も含めて、子どもの幸せが親の幸せでもあるからです。子供が嬉しそうに笑顔でいる姿を見て、親は幸せを感じます。生まれたばかりの時も、今も、二十歳になった時やその先もずっと変わりはしません。

もう一つ、自分の人生で一番尊い存在である自分自身を見失わないように伝えました。仮に、磯野カツオという人の人生では、カツオ君が主人公であって、浪平さんやフネさん、ましてやサザエさんではないことは明らかです。どんなにあこがれの有名人がいたとしても、自分の人生においては、脇役かそれ以下でしかないわけです。「自分という存在も実は大きくて、とても尊い」ということさえ忘れなければ、知れずと勇気が湧いてくると考えます。そして、親から受け継いだその命も、一つの恩だと考えて大切にすることだって立派な恩返しであり、恩送りになると思うのです。

ちょっとばかり長かったので、どの程度子供たちに届いたかは定かではありませんが…。

590 春眠不覚暁(25.3.19)

朝起きて、洗面台で髭剃りと洗顔が最初の日課。眼鏡をはずそうと両手をこめかみ辺りに持っていくと、なぜか空振り!あれっ、眼鏡をかけていなかった。寝ぼけているわけではないのに、あるあるの行動です。

卒業式当日の昨日の朝は、髭を普段よりきれいに剃るために、電動ではなくカミソリでやってみました。いつもは入浴時に髪と一緒に剃るので、朝の乾いた肌と髭にはカミソリ刃が痛い!剃り終わって薬用ローションを塗ると、一層ヒリヒリして目が覚めます。思わず、「う~ん、マンダム!!」(昔のCM)と言ってしまいそうに…。

漢詩『春暁』にある「春眠暁を覚えず」は、教科書にも載る有名な文句。「春の眠り心地がよいので、朝になったことに気づかず、つい寝込んでしまって目が覚めない」といった意味です。確かにこれからの時期、一度目が覚めた後、自分を甘やかすようにとろとろとまどろむ時間は何とも言えません。仕事のある日も、まずスマホのアラームがけたたましい音楽を奏でます。オフにして、またウトウト。すると、10分後に腕からブルブルと振動が…。さっきスマホを止めて、ものの1分しか経っていないような感覚で仕方なく起きだすわけです。だから、土日の幸せな気持ちに特別感があるのかもしれません。

先の詩は、「春眠不覚暁/処々聞啼鳥/夜来風雨声/花落知多少」と続きますが、「国破れて山河在り」(『春望』)とともによく知られる五言律詩。きっと中学校で勉強したのでしょう。春の日差しで暖かさの満ちた教室には、眠気という魔物と戦いを繰り広げる子供たちが増えてくるかもしれません。

589 あなたに出逢えてよかった(25.3.18)

田村正和さんと小泉今日子さんが30年以上前に父子として共演したドラマ『パパとなっちゃん』。この主題歌『あなたに会えてよかった』が好きでした。キョンキョンの作詞ですが、今日卒業する6年生に、「あなたたちに出逢えてよかった」と伝えたいです。ただ、式辞の内容とはちょっと違うので…。

ここに、『準備』(高階杞一)という詩があります。これは、ここまで出会った卒業生や全校児童への私からのメッセージであり、プレゼントとします。

「準 備」

待っているのではない

準備をしているのだ

飛び立っていくための

見ているのではない

測ろうとしているのだ

風の向きや速さを

初めての位置

初めての高さを

こどもたちよ

おそれてはいけない

この世のどんなものもみな

「初めて」から出発するのだから

落ちることにより

初めてほんとうの高さがわかる

うかぶことにより

初めて

雲の悲しみがわかる

四連にあるように、一歩踏み出すことにより見える景色があり、やってみて初めてわかる深層あるいは真実があるのかもしれません。そうだとしても、高所恐怖症の私にバンジージャンプはご勘弁願いたい!

588 花粉とミモザ(25.3.17)

「爽やかさのある優しい香り」がするらしいミモザの花。「らしい」と書いたのは、それを感じないからです。スギ花粉飛散の季節と重なるため、思い切り吸い込むことが憚られるからかも…。ミモザの日(3/8)頃からどんどん開花範囲が広がり、今が盛りと道行く人の目を楽しませている庭のミモザ。

この「ミモザの香り」を売りにしていたのが、花王のフェザークリームシャンプー。黄色のボトルから卵色の液体が出てくるCMが流れたのは、半世紀前の髪ふさふさだった中学生頃でしょうか。エメロンとかバスボン、シャワラン、恋コロンシャンプーなど、響きを懐かしく思う昭和世代。

花粉症を発症して、何年のおつきあいでしょうか。若い頃はティッシュボックスを手放せないほどひどかったのですが、最近は比較的軽く済むようになっています。ひどい時は、思考能力ゼロ・根気ゼロ・意欲ゼロに陥りますから最悪です。シーズンに入ると飲み薬は欠かせませんが、コロナ前後のマスクが生活以降、くしゃみ・鼻水より目のかゆみの方が悩みの種。

天気予報の中で、花粉の飛散予報も報じられます。「少ない」という文字に安心し、「非常に多い」を見た日はきちんと対策をとらなければなりません。洗濯物を屋外に干さない家庭もあるはずです。妻と出がけに口喧嘩でもしようものなら、枕干しをして仕返しをされそうで怖い!毎日確認する花粉情報に最近、「極めて多い」という表示が登場しました。「非常に多い」より上位にランクされています。1㎠あたりの花粉数が百個以上といいますから、爪全面が花粉で黄色く染まるイメージです。

車のボディも花粉で黄色くなる季節、雨で濡れようものならこびりついてなかなか落とせません。そんな嫌われ者は、この先4月下旬まではいなくなってくれそうもありませんが、明日の卒業式は花粉症ではなく、感激の涙を浮かべることになりそうな予感が…。

587 ホワイト&ブラック(25.3.14)

規模の違いこそあれ、ロサンゼルスや岩手で発生した山林火災では、その怖さをまざまざと見せつけられた気がします。空気が乾燥する中、なかなか延焼を防げない大船渡市周辺では、祈る気持ちで雨を待ったことが想像できます。先週その待望の雨が降って、鎮圧に向かったことに安心して頬を濡らしたのは、雨だったのかうれし涙だったのか。震災といい山林火災といい、被災者の無念は想像できるものではありません。

不思議なことに、今回の災害で思い出すのが子鹿のバンビ。山火事によって、バンビをはじめ多くの動物たちが逃げ惑うシーンだけが記録の奥底に残っています。ただ、どんなストーリーだったかは忘れてしまいました。こうした恐ろしい「山林火災」という四文字をニュース画面に見て、「風林火山」に読めてしまう不届き者は…。

さて、今日は円周率の日でもありホワイトデーでもあります。バレンタインデーに女性からもらった贈り物にお返しする日とされているのは誰もが知るところです。バレンタインセールが終わったと思ったら、すぐに百貨店などの菓子売り場はホワイトデーに切り替わりました。ただこのホワイトデーは、純粋な日本発のイベントといわれます。そういえば、マシュマロを贈るなんてことを小学生の頃は聞いた記憶が…。どうも「もらったチョコレートを、男性のふわっとした優しさ(マシュマロ)で包み込んでお返しする」というコンセプトらしく、百貨店が暇なこの日にホワイトデーが決まっておよそ50年が過ぎます。

ちなみに、韓国でもホワイトデーが定着していて、こちらはキャンディーなどが中心だとか。さらに、バレンタインチョコやホワイトデープレゼントを貰えなかった人たちのための「ブラックデー」まであるそうで、暗い色の服をまとって黒いジャージャー麺を食べるのだとか。それが来月14日。

586 かつお節(25.3.13)

体育館の大時計が、先週付け替えられました。平田小同窓会からの寄贈です。以前、平澤同窓会長に相談したところ快く応じてくださり、本校卒業生でもある平田電機社長に先週末作業をしてもらいました。これから何十年もの間、子供たちや開放団体の活動、地域の人たちを見守ってくれますが、その最初の大仕事が来週18日に控える卒業式。ある意味、お披露目式ともいえます。これまでの時計より一回り大きい感じです。止まっていると分かっているのに、習慣で見上げてしまっていました。その位置に正確な時刻(とき)を確認できる時計があるのは、やっぱりよいものです。(写真は、HPの3/7Diaryをご覧ください)

さて、年度末も押し迫り、給食は残すところあと3回となりました。献立表をよく見ると、かつお節の使用頻度はほぼ5割。洋風あるいは中華・韓国メニュー以外、つまり和食メニューには必ず使われるほど大事な食材です。ですから、乾物専門店のかつお節をお土産に持って帰ると、妻は満面の笑顔で迎えてくれるのです。

そんなかつお節を、昔は削り器でその都度準備したものです。大工道具の鉋(かんな)を逆さまに置いた台の上を、雌節あるいは雄節と言われるかつお節を前後させて掻きます。おひたしや冷奴をテーブルに配膳する前に削ってのせるのが私たち兄弟の仕事でした。刃の出具合によってうまく削れたりそうでなかったり…。今も家に削り器はありますが、袋やパック詰めの手軽さに負けて陽の目を見る機会はなかなかやってきません。極限まで小さくなったかつお節本体をしゃぶったなぁ。

いずれにしても、動脈硬化や血栓を防いだり血圧を下げたりする働きもあるとされますから、大事にしたいお友達。今日の給食のけんちんうどんにも昆布や鶏肉とともに、出汁用削り節が4kgも使われているのだそうです。

585 鏡の法則(25.3.12)

日曜劇場『御上先生』を観ながら、今日はどんな展開になるのだろうとワクワクします。ある日、生徒が問いかけます。「なぜ教師になったのですか?」と。さて、同じ質問を子供からされたとき、あるいは若い先生から尋ねられたとしたら、私は何と答えるだろうと考えてしまったのです。決して「でもしか教師」(教師にでもなるか・教師にしかなれない)ではありませんが、自分を突き動かしたものを忘れて、体裁を繕った答えを口にしてしまう自分に気づきます。ドラマの中で、問われた人物はこんな風に答えます。「誰かが変わる瞬間を見続けていられるから」と。とてもでないけど、こんなことは言えそうもありません。この仕事を終えたときに振り返って、答えられるように宿題にしておきます。

心理学に「鏡の法則」というのがあるそうです。自分の周囲の人たちの振る舞いや出来事は、自己の投影であるという考え。つまり、自分の態度や感情は、周りの人々に反映されてその結果として自分に返ってくるというもので、「ミラー効果」とも呼ばれます。

仏教用語の「因果応報」という言葉も、「自分の行いや態度はいずれ自分に返ってくる」といった現象を言います。普段から親切にしてくれる人には、「親切にしよう」「優しく接しよう」と思うのが自然な心の動き。つまり、鏡の中の自分の置かれた状況を変えたいと思ったとき、どんなに鏡にアプローチしても何も変わりません。自分自身が変わってこそ、初めて鏡の中の世界、あるいは相手の姿がこれまでと異なって見えるというわけです。まさに、良好な人間関係の構築につながります。

これって、学校・学級における児童理解や経営にも通じるように思うのです。

584 TKB48(25.3.11)

「TGCに石破総理が登場」というニュースの見出しを見て、「TGCって何?」と問うたのは言うまでもありません。東京ガールズコレクションというファッションイベントだとか。

一方、新聞には災害時の写真に添えられた「TKB48」の文字があります。秋葉原・難波・栄・博多・新潟のほか、バンコクやジャカルタにもあるAKB48グループに関係あるのかと、「T」にあたる地域を考えましたが全くの的外れ。災害後の暮らしを守るために必要なもので、「Toilet」「Kitchen」「Bed」「48hours」を指すそうです。

阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から14年、そして昨年の能登半島地震。今後も南海トラフ地震や首都直下型地震が、近い将来起こる確率の高さが指摘されています。また、世界中で豪雨などによる被害も頻発するなど、生活が脅かされる不安を常に抱えています。よって、被災後の暮らしを守るための備えについてもしっかり考える必要があるわけです。

被災地の緊急支援には、TKBが必要とされます。災害対応のノウハウ蓄積があって、避難場所・避難所となる施設の整備が進んでいます。こうしたハード面ととともに、自助・共助など災害があった時にどう動くかといったソフト面も大切にしなければなりません。自治体や地域で行われる防災訓練などは、自分や地域を見つめる機会になるはずです。

東日本大震災に見舞われた今日3月11日は、市川市防災教育の日です。子供たちが今後、家庭や地域の戦力となって活動できるように、まずは自分自身を考えられる機会にしたいと願います。

583 つぶる?つむる?(25.3.10)

2週に一度のペースでカラダのメンテナンスに、自宅にある治療院に通っています。日曜日に施術してもらうので、小さな子がお父さんと遊びたいだろうにと罪悪感が生まれます。家族サービスする時間を奪っているようで申し訳ない気持ちもあると妻に話すと、「家族サービス」という言葉は今の時代にそぐわないと異議を唱えられました。そもそも子供や家族と遊ぶことをサービスと表現することに違和感があるといいます。よく考えると、確かにこの言葉は、会社で働く男性にしか適用されない気がします。だって、共働きする女性が使う場面を想像できませんから。男性が家族に関わることは業務外という私の深層意識が、きっと駄々洩れしてしまっているのでしょう。ジェンダーフリーだなんだと言葉を飾っても、心の奥底では昭和を未だ脱し切れていないようです。

さて、卒業式や入学式ほか、写真を撮られる場面は比較的多いものです。そんなとき、目をつぶらないようにと緊張してしまいます。漢字にすると「目を瞑る」と書きますが、「瞑る」は仏教用語で、“心を落ち着かせて物事に深く思いを馳せる”という意味があるそうです。瞑想がソレに当たります。しかし、「目をつむる」という言い方をする場合もあります。「つぶる」も「つむる」も漢字にすれば同じですし、基本的な意味も同じ。敢えて違いを挙げるなら、「目をつむる」は目を閉じることの意味でしか使えませんが、「目をつぶる」は目を閉じることの他に、過失などを見て見ぬふりすることの意味でも使うことができるという点でしょうか。

明日11日「市川市防災教育の日」に放送で児童に黙とうを促しますが、どちらを使おうかと迷います。いやいや、「目を閉じてください」って言えば済むことでしょ?!

582 TRUE COLORS(25.3.7)

テレビっ子と名乗るには歳をとりすぎたドラマ爺は、『グレースの履歴』の著者(源孝志)の新作『TRUE COLORS』を観ています。色彩にこだわるトップフォトグラファーが、色覚異常の難病を告知されて引退を余儀なくされ、故郷の天草に戻ります。人との関わりの中で自分らしさを取り戻していくヒューマンドラマ。十人十色とは言いますが、別の意味で人それぞれ見ている色は同じではなく、色覚は人の数だけ存在する個性の一つであることを改めて感じます。

ニュースなどテレビに映る男性を見ながら、不自然に黒い髪に目が行きがち。一方で、白髪をあえて真っ黒に染めずに、清潔感のある自然なグレーヘアにする人もいるようです。この「グレー」は、「灰色」とも「ねずみ色」とも言われます。でも、使われる言葉によってイメージする色調が違います。

小学校入学のときに揃えてもらった色鉛筆。12色だったり24色だったりする一本一本に、ひらがなで名前を刻印してもらいました。色の名前も鉛筆本体や収納缶に書いてありました。そこには「ねずみいろ」とあったように記憶します。「だいだいいろ」「ももいろ」なども懐かしい。「オレンジ色」「ピンク色」とも微妙に違う気がするのは言葉の印象だけではないはずです。

時々日記にイラストを入れます。その方が見返したときに楽しいですし、何があったか一目瞭然だから。そのイラストを色鉛筆でぬりぬり。本体上部がその色に塗られ、英語表記されています。シルバーグレーは「銀鼠(ぎんねず)」、トープは「もぐら色」、インディゴは「濃藍」と言われます。ただ、ネズミやもぐらを見たことのない人には、和名もイメージしづらいかもしれません。慣れ親しんだ「はだ色」も、2000年を境に「うすだいだい」に…。

普段気にすることなく見ている様々な色は、赤・青・緑の3原色を混ぜ合わせて再現できるわけですが、その見え方は皆違っていて、色覚にも多様性が存在することを知ることは大切ではないでしょうか。

今日の「空の色」は何色ですか?

581 キューピッド(25.3.6)

体育館のバスケットボードの下から、6年男児がジャンプしてリングに触れています。3年前から知る子が、こんなに成長したんだぁと感慨に耽りながら、一方で対抗心がむくむくと湧き上がります。満を持して、ジャ~ンプ!!ん?届かない。今のは失敗、ということでもう一度チャレンジ。あれっ?昔は楽に届いたはずなんだけどなぁと、言い訳する自分を情けなく思います。それ以上に衰えを痛感。きっと傍から見ていると、足の裏は床からほとんど浮いていないのかもしれません。

さわりはここまでにしてクイズを一つ。〈かけるだけでなく、混ぜたり焼いたりと色々な調理効果が期待できるもの〉で、〈サラダやお好み焼き、焼きそば、サンドイッチ、ハンバーガーなどに合うもの〉といったら?〈原料の主流は、油と酢と卵の黄身〉とまで言えば…。

そう、答えはマヨネーズ。ごはんかけて食べる人だっているほどです。私のマヨネーズデビューは、57年の歴史を持つ味の素でした。マイルドな味わいから、祖母や母が好んで選んでいたのかもしれません。

一方、キューピーマヨネーズはこの3月で発売から100年を迎えます。約80か国で販売されるキューピーは、日本のマヨネーズの祖と考えられます。海外のマヨネーズとの違いは、全卵ではなく卵黄のみを使うという点で、これによって深いコクとうま味を実現し、今では日本の食卓に欠かせない存在に成長したようです。その歴史は、劣化防止と品質向上の努力の軌跡ともいえます。ブランド名は、日本でも人気のあったキューピー人形のように、だれからも愛される商品になってほしいという願いから名付けられたといいます。『キューピー3分クッキング』のオープニングにあるヤサイとのダンスは、まさに愛されキャラ!!

580 脳震盪(25.3.5)

市内相撲大会が毎年開催されていた頃は、ぶつかり稽古で私の肋骨は骨折やヒビの日々。蒸し暑い中、バストバンドを外せなかったことを思い出します。相撲の対戦で怖いのが、仰向けに倒れて土俵に後頭部を打ち付けることです。それを防ぐために、準備運動で倒れ方や受け身の体勢をしっかり指導したのです。まわしの締め方を知らない先生が増える中、開催されなくなることは必然なのかもしれませんが、一抹の寂しさがあります。

昔から時々耳にする言葉に「脳震盪」があります。「ノーシントー」という響きに、特に危機感を持たず過ごしてきた数十年。「心臓震盪」を知って以降、目に見えない恐ろしさを感じるようになりました。スポーツでは、サッカーのヘディングやぶつかり合いの際の頭部への打撃、転倒により引き起こします。出血などの外傷がほか、自覚がない場合もあるため、見逃されるケースも少なくないようです。アメフトやラグビー、相撲、ホッケー、サッカーと、接触プレーがある競技は特に注意が必要です。女子は2倍発生しやすいという研究結果もありますし、学校生活でも気をつけるに越したことはありません。

公共図書館も書店もない自治体が、全国で256町村(全体の15%)にのぼるそうです。図書館は増加傾向にある一方で、書店の急減が背景のよう。ネットで本を読んだりスマホに読書時間を削られたりすることが要因なのでしょう。

こうした中、平田小では読書活動の充実を目指しています。その一環としての「まるごと図書館」が、一層活用されるように工夫・改善することを避けて通れません。また地域環境としても、中央図書館や平田図書館などが徒歩圏内といった立地を考えると、これらを利用しない手はありません。「未知の文化や情報との出会いを提供してくれる書棚」から本を取り出して手にするために一歩踏み出すかどうか、そこが分かれ道です。本好きな大人を子供は見ています。

ぜひ、マルチルームの大人用図書も借りに来てください。子供も大人も、ガツンと頭や心を揺らすような一冊に出合えますように!

579 スパゲッティ(25.3.4)

今日も夕方以降、雪の予報が出ています。三寒四温の言葉どおり寒さと暖かさを繰り返しながらの春が待ち遠しい!そして、雪解けとともに顔を出し始めるのが、ふきのとう。地域によって収穫時期は違いますが、関東では今頃のようです。以前、早春のキャンプでふきのとう味噌を作って食べたことが思い出されます。野菜売り場に並ぶ、菜の花や新玉ねぎ、芽キャベツ、分葱(わけぎ)、三つ葉などにも春を感じます。買った三つ葉の切り株部分を水栽培すれば、可愛い芽を出して添えものに利用できます。

添えものといえば、弁当や定食の片隅にちょこんと盛られたスパゲッティ。当然、一品料理として提供されるスパゲッティもあり、日本人にとって結構身近な料理といえそうです。スーパーの冷凍食品売り場で安くなっていたりすると、自然と手が伸びてしまいます。でもふと、「ナポリタン」にしようか「ミートソース」にしようかと考えます。学生時代に入った喫茶店や学食でも、どちらを注文したものかと悩んだことを思い出します。

ウインナーやピーマンが入って、ケチャップでべとべとになったナポリタン。タバスコをたっぷり振りかけて、シャツにシミを作らないように気をつけて食べます。一方のミートソースは、細かく刻んだ野菜と挽肉がたっぷり使われて、フォークで麺と絡める僅かな時間に幸せを感じてしまう田舎者。二者択一の場合、自分はどちらを選ぶだろう。まぁ、その時の気分次第でしょうが…。

給食の献立表にナポリタンとかボロネーゼ(昔はミートソースとソフト麺でした)の文字を見つけると、当日は一日出張なんてことがないか、手帳で確かめてしまいます。ちなみに3月はなくて残念。6年生各クラスのNo.1献立でも選外だったようです。ただ、ふと思うのです。「ボロネーゼとミートソースってどこが違うの?」と。

578 雛と瓶(25.3.3)

乾燥する日が続き、土日は4月の陽気。逆に今日は、昨日マイナス15℃と冬に逆戻り。こんな季節は、静電気がバチバチと走ります。パジャマを脱いだ途端、下に着けていたヒートテックが静電気で宙を踊ります。普通だと怒髪天の如く髪も立つのでしょうが、私の場合そんな心配はご無用。

今日はひな祭り!娘が独り立ちしても、雛人形は毎年ちゃんと飾られます。お内裏様とお雛様の2体だけですが、現在売られるものに比べたらかなりスペースをとります。ただ、「人形は顔が命」とCMのキャッチコピーよろしく、穏やかで優しい顔には癒されます。供えられる雛あられには、味や形など地域性があるようです。関東の雛あられは、お馴染みの4色。これは四季を表すといわれますし、生命や自然のエネルギーを意味するともいわれます。

さて、「命の水」「エネルギーの源」とも言ったら夏場のビール。瓶ビールが家庭の主流だった頃は、酒屋に買いに行って重いビールケースを車に乗せて持ち帰ったものです。1本633mlあり、瓶本体の重量を合わせればかなりの重さですから、配達をしてくれる小売店もありました。飲み終わればケースに入れて返却・購入の繰り返し。ケースを置く場所も必要でした。

小さい頃は、父が飲むビール瓶に口に唇をつけて楽器を演奏するかのように息を吹き込み、ホーホーと音を鳴らして楽しんでいました。まだビールが残っているときと空になった時とで音が違うことに驚きながら、量を変えた瓶を並べればメロディが奏でられるのではないかと思っていたあの頃。調べてみると、ビン笛奏者や合奏団なる人たちがいるようです。『たのしいひなまつり』を瓶笛で演奏したら、油で整えた髪を振り立ててお雛様は喜んでくれるでしょうか。

そういえば、瓶による牛乳等の販売も撤退が相次いでいるようです。

577 春夏秋冬(25.2.28)

右手の人差し指第二関節内側に水泡ができて、物を持ったり触れたりするときに痛みが走ります。ペンを握っても痛いので、持ち方を変えました。といっても、これまでは親指の爪が人差し指の中に隠れてしまう変な握り方なので、人に見られたくないもの。だから普通に戻っただけなのですが、残念ながら痛みが引くにつれて元に戻っていったのでした。

米をはじめとして食材の高騰は、家庭にも給食にも大打撃です。それでも旬の食材を使って調理したいという思いも一緒のはず。今、野菜なら葉物、フルーツはいちごや柑橘類、魚は鯖や鰤、鱈といったところが旬。例えば、魚偏に冬と書けば出世魚の「鮗(コノシロ)」。晩秋から冬に脂がのります。こんなふうに、四季を表す漢字を当てるだけで「鰆(サワラ)」「魚夏(ワカシ)」「鰍(カジカ)」というように魚の名前になります。

同じように樹木にも指揮を表す漢字が見て取れます。「椿」「榎」「楸」「柊」は、読みになると途端に怪しくなります。特に、「楸」は「ヒサギ」と読み、碁盤の材料に適しているそうですが、クスっと笑みがこぼれ出る文を見つけて、正門わきの掲示板に貼りました。

木へんに春 なんで 私じゃないの 桜

確かに春を代表する樹木といえば、誰もが「桜」をイメージするはず。にもかかわらず、木偏に春と書いて「椿(ツバキ)」ですから、首を傾げる気持ちもわからなくはありません。ただ、椿は冬の終わりから春にかけて色鮮やかに花を咲かせるため、春を告げる花として古来より親しまれてきたのです。

一方、童謡『たきび』に歌われる「山茶花(サザンカ)」は、知らないと読めない漢字の一つ。椿と花や樹形がそっくりで、なかなか見分けがつきません。ポイントは、開花の時期や花の散り方(花ビラが散るのが山茶花、花ごとポトリと落ちるのが椿)などといいます。いずれにせよ、じっくり鑑賞したい植物ではありませんが…。

576 悩み(25.2.27)

スズキ・ジムニー5ドアが1月末に発表され、その後4日間で約5万台の注文が殺到する大人気。年間販売予定台数が1.5万台弱といいますから、注文後3~4年待たないといけない計算。結局、前代未聞ともいわれる発表後数日での受注停止に踏み切らざるを得なくなったのです。想定外のことに、会社としては嬉しさの悲鳴以上に悩みが尽きないのではないでしょうか。というわけで、今日は悩みをいくつか。

悩み-その1。65歳になった天皇陛下の誕生日は、語呂合わせで「富士山の日」。これは素敵!一方私の誕生日は、語呂合わせだと「ゴミの日」。ちょっと悲しい響き!

悩み-その2。肌のハリがない!弾力に欠ける!ニット帽を被ると、頭部にできた布の縫い目跡がいつまで経っても消えない!でも被らなければ寒いし…。

悩み-その3。帰りの電車に空いている座席を見つけて腰を下ろします。しばらくしてから、あるいはどこかの駅で自分より年上と思われる人が乗ってきた時、本の文字を目で追いながら頭の中が高速で回転しだします。「席を譲るかどうか」という悩みです。隣でスマホをいじる人は、私よりふた回りも若そうですが、譲るそぶりはなし。そうかといってヘルプマーク等をつけているわけでもないのに、シニアの私が譲ったら相手はどう思うか。そもそも高齢者に席を譲ろうとする人が一人もいないのはなぜだ。結局、どの年齢だったら席を譲るべきか線引きに苦悩しながら、読書専念を決めたのでした。

悩み-その4。給食後の歯磨きを自席でする人は少なくありません。どうしてそんなことができるのだろうと不思議でならない私。だって、歯ブラシを咥えてブラッシングを始めると唾があっという間に溜まるので、手洗い場の前を離れられません。その校長室の手洗い場が詰まってしまったのですから大変!昨年度から騙し騙し使ってきましたが、ついに流れなくなりました。どこで歯磨きしようか…。

どうでもよいことに悩めるのは、平和な証拠です。今日も日中は暖かいようです。

575 梅(25.2.26)

昨日も6年生が校長室にやってきて、1年生と給食の交流をしたいと真剣に訴えます。思いを語れる6年生に育っていることが何より嬉しい!認めたのは言うまでもありません。

月曜日に成田山公園の梅まつりに出かけました。果たして、今日からの暖かさを待って開花の準備をしようかといった段階です。よって、懐かしい街並みの参道巡りに切り替えです。鰻や竹細工、鉄砲漬けの店は今も変わらず…。羊羹といえば「米屋」や「とらや」という人が多い中、祖母は「成田柳屋」だったことを思い出します。ただ明治30年創業のその店も明後日閉店を迎えます。

さて、「梅」がつく日本酒といったら、梅錦(愛媛)・雪中梅(上越)・越乃寒梅(新潟)などがあります。山武市には、梅一輪という銘柄を製造する酒蔵もあるようです。一方、テレビCMで有名だったのは、石原裕次郎さんや渡哲也さんを起用した松竹梅。「♪喜び~の酒、松竹梅」というフレーズは今も耳に残っています。

梅は、花の鑑賞用の花梅と実を食べることを目的に栽培される実梅に分類されます。母はよく梅干を作っていましたし、梅酒づくりは妻に引き継がれ、数十年物の瓶が床下で出番を待ちます。梅の実には種が入っていますが、割ると「仁」が現れることを知らない人は私だけではないはず。大宰府天満宮に祀られる菅原道真が、梅干を好んだことから「天神様」と呼ばれるそうです。でも私の中では、梅干は種で完結してるのに、画像検索すればあります、あります!しかも、その天神様を袋詰めした商品まであってびっくりです。

先の「大宰府」が歌詞にある曲が昭和のフォークソング『飛梅』(さだまさし)。切ない歌詞が好きで今でも口ずさみます。ただ、桜を歌ったヒット曲は多くありますが、梅はほとんど聞かない気がするのは、華やかさに欠けるからでしょうか。そうだとしても、学校の梅の開花を心待ちにする私です。

574 独り言(25.2.25)

先週、庭のミモザが開花しました。寒さに負けずその数を増やしていく健気な姿に、小さな声でエールを送った今年度最後の三連休。

そういえば、気づくとよく人以外に話しかけています。決して認知異常ではありません。例えば、お風呂が沸いたことを知らせる音声に「はーい、今行きますよ~」と答えながら重い腰を上げ、いつの間にか終わっていた洗濯機に「あらまっ、気づかなかった」といった具合。仏壇や写真立て、鉢植えの植物にも話しかけます。家に話し相手がいないとそれは顕著にあらわれる傾向が…。声に出していることで安心感を覚えるのは歳のせいでしょうか。逆に学校では、誰彼かまわず話しかけることができますから、職務多忙の教頭先生はいい迷惑?

さて、毎朝袖を通すYシャツ。寒い日は、袖も正面の合わせもボタンが留めにくくなります。特に袖は、慌ただしさの中で行う老化予防の指先トレーニングのようで、「えーい、なんでこんなに硬いんだよぉ」と、ここでも一人ぼやきます。このボタンホールには、縦向きと横向きが存在します。シャツの一番上だったり一番下だったり袖口だったり…。指先に違和感を覚えるのが一番下のボタン。シャツによって縦穴と横穴があるからです。コートやジャケット、セーターなどの上下の動きや左右の動きへの対応、つまり動作のしやすさとズレへの対応、そして美観を考えて作られているようです。

県立学校はウォームビズなのか、冬場もネクタイ着用しなくてもよくなったと聞きます。もしかすると、来年度から市立学校にもそうした通達があるのではないかと期待します。そうすれば、ジャケットの下はYシャツではなく、タートルネックのセーターも見苦しくなければアリかも…。朝の準備時間短縮につながること間違いなしですし、「イケオジになれるかも?!」と心の声。でも、電子音に返答している時点でイケてないわけで、イケ爺は淡く儚い夢~。

573 今、未来の扉を開くとき(25.2.21)

今日は6年生を送る会。年明けころにその6年生にアンケートをとりました。小学生が挙げる「カッコイイ・かわいい俳優・芸能人」って誰だろう。どんな人に憧れるのだろうと単に興味を持ったからです。伝え方が悪かったのか、はたまた受け取り方によるのかは不明ですが、想定もしないカテゴリーからも出るわ出るわ。スポーツ選手や声優、すとぷり(知らないので調べました)のイラストキャラクター名などがあります。父や母のほか、校長の髪と読み取れる文字まであります。

男性のトップは、ミセスの大森元貴。次いで目黒蓮と花江夏樹(声優)。一方女性は、橋本環奈と広瀬すずをトップに、アンミカ、吉田沙保里、芦田愛菜と続きます。知らない名前は、何者なのか検索しましたが、その数26名!総数の3分の1に当たります。

さて、♪たとえば君が傷ついて~くじけそう~になった時は~♪と、今月の歌が放送で流れます。『ビリーヴ(believe)』という曲。これを知ったのが、20数年前のドラマ『Dr.コトー診療所』でした。離島医療に情熱を注ぐ主人公、命の尊さや人間同士の強い結束を描いた人間ドラマの主題歌『銀の龍の背に乗って』(中島みゆき)も好きでした。一方先の曲は、受験のために島を離れる漁師の息子(タケヒロ)のお別れ会で子供たちが歌ったもの。送り出す側の子供たちも涙を流し、嗚咽をこらえて懸命に歌うシーンは感動でした。その曲を6年生を送る会で全校合唱するようです。ちなみに、原作の漫画本は、校長室に全冊そろっていますので読みたい方はお立ち寄りください。

『I believe』(綾香)も、♪I believe myself あたたかい光は まちがっちゃいない 歩いて行こう♪と勇気づけます。6年生の卒業まで実質16日。自分を信じて、自らの手で未来への扉を開いてほしいと思います。♪ドアを大きく開け放そう 広い世界へ出て行こう~♪(『ひろい世界へ』より)

572 一寸先は闇?!(25.2.20)

このご時世、テレビや新聞の見出しに「動き出した米」の文字を見て、「アメリカ」なのか「ライス」なのか一瞬迷いが…。ところで、トラックが、陥没した道路の穴に落ちた事故が発生してすでに3週間。運転手救出まで最短3か月と言われてからも1週間が過ぎます。「救出」「救助」という文字が空しい痛ましい事故です。この報道があった直後、「視点の高いトラックの運転手なら事前に見えただろ」「前方不注意なだけじゃないの」とSNSで非難する輩がいたといいます。状況を知りもしない、深く知ろうともしないで誹謗中傷する無神経さに業腹です。学校で起こるトラブルも然り。「木を見て森を見ず」とならないように、全体の状況や関係する者の声などをしっかり把握して、丁寧・迅速な対応を怠らないようにしたいものです。少なくとも子供たちには、匿名性を盾に誹謗中傷する人にならないように「正義」について考える場は大事です。

さて、自転車の運転者に対しても首をかしげたくなる場面があります。1つは、歩行者用の狭い歩道をわがもの顔で自転車に乗って通行する人。しかも右側通行だったりしたときは、後ろから近付いているのに気づいても避けることをしない性悪男はだぁれ?ただ、ほとんどの人は脇に寄って道を譲りますから、その寛大さに驚きます。これが普通?

もう1つは、青信号の横断歩道を横切る自転車。駅前の歩行者用信号が青になると人が一斉に渡り始めます。そこに小学生を後ろに乗せた母親が自転車で横断歩道の人波を掻き分けるように突っ切っていきます。車両用信号は赤。また学校前でも、歩道を渡る子供を邪魔だとばかりに脇をすり抜け走り去る自転車。もしかして、自転車は歩行者という認識なのでしょうか。数年前、青信号で横断中に自転車にぶつけられました。もし相手が高齢者や幼児だったら…、大ケガをさせたら…、そう考えると恐ろしくなります。これは大人だけの問題ではなく、小学生だって同じです。誰もが被害者にも加害者にもなり得るのです。

※HPのトップに、持ち主を待っている忘れ物・落とし物の画像を掲載中!授業参観では2階の連絡通路に展示しています。

571 頓珍漢(25.2.19)

娘が中学生の頃だと思いますから、もう20年近く昔のこと。娘が「百均」云々という話をしたときに、妻が「百円均一でしょ!」と指摘・訂正したことを急に思い出しました。でも、浸透してしまった今、「百円均一」なんて言う人はゼロに近いはず。同じようにそれ自体が一般化して、正式名称を思い出すのに時間がかかるもののたくさんあります。それほど略語に囲まれて生活しているといっても過言ではありません。

そんな中、「パソコン」「リモコン」「エアコン」「ツアコン」どれにも「コン」が使われていますが、「コンピュータ」「コントロール」「コンディショナー」「コンダクター」と全部異なりますから厄介! 一方で、昔使った「ガンプラ」(ガンダムのプラモデル)なんてもう通じないのかも…。最近どこかで目にした「ニキ」「ネキ」は、「兄貴」「姉貴」を指すといいますが、たった3音すら短くするんだぁ?!

一方こちらは正統派。随分前に「こそあど言葉」を学んだ3年生。普段から無意識に使っている言葉を、物事・方向・場所・様子に分類して使い分けできるように再確認しながら、効果的に使用できることをねらっているようです。会話する者同士、「アレ」や「そっち」が同じものや場所、方向で一致しなければ、とんちんかんな会話になってしまいそう。

ある時、「アレパシー」なる怪しい文字に目が留まりました。「アレどうしようか?」「それナニしといて!」で大抵のことは片付くので、「テレパシー」に似せた亀田誠治さん(音楽PD)の家庭の造語らしいのです。そういう我が家も、「ほらアレ、アレ」で通じてしまいますし、「あのさぁ…」と私が一声発しただけで何を言わんとしているのか判読する能力に長けた者がいる一方で、「アレパシー」の欠片すら持たない私は、略語の会話も含めて食い違いや思考の迷走といったとんちんかんな受け答えをしばしば。場をシラケさせる羽目に…。

570 小銭(25.2.18)

世界のホームラン王と言われた王貞治氏が、ニュースでインタビューを受けていました。20年近く前に胃の全摘出をしているのに、高齢ながら矍鑠(かくしゃく)とした姿が印象的でした。ONと謳われたもう一方、ミスタージャイアンツと呼ばれたた長嶋茂雄氏(読売ジャイアンツ終身名誉監督)の話をし始めると、「亡くなったよね」と尋ねるような口調。テレビにほとんど登場しないからといって失礼極まりない!そういえば、「お菓子のホームラン王」というキャッチコピーで売られた亀屋万年堂のナボナは今も健在なのでしょうか。

昔は、貯金箱がどの家にも必ずあった気がします。空き瓶に硬貨を入れて貯めていた人も多いと思います。サザエさんなど漫画の世界では、貯金箱をひっくり返して手持ちのお金を数える場面だってありました。お手伝いや肩たたきをして10円もらって喜んで貯金箱に入れていた時代です。「お駄賃」なんて死語ですし、そのありがたみは極めて薄らいでいると言わざるを得ません。

少し前に、何かの番組で小銭を持ち歩く人の割合が6%という数字を見たような気がします。実際、長財布が小型化し、さらには薄型になっていて、世代にもよりますが全体で4人に1人は財布を持ち歩かないといわれるキャッシュレス時代。そんな中にあって、小銭は邪魔者扱いされているような気がしてしまいます。

銀行や郵便局に小銭を預けたり両替したりすると、今は手数料を取られますから、コツコツ貯めこむのは割に合いません。中身の見えない貯金箱を振ったり重さを感じて貯まった金額を想像したりしたあのワクワク感は遠い昔のことになってしまったようです。ちなみに、あなたの小遣いはおいくら?と余計な詮索をしてしまいそう。

569 蒸籠と寒太郎(25.2.17)

「蒸籠」という文字だけで、前後の文脈で判断ができないとなるとなかなか読めそうもありません。「蒸すためのカゴ」、つまり「せいろ」です。最近、この蒸籠が活躍しています。前は電子レンジで温めた物が、蒸籠を使うと素材のおいしさが際立って、まるで別物になった錯覚に陥ります。野菜や肉などを蒸して、タレをつけて食べるとヘルシーでいくらでも食べられそう。しかも満足度が高いのでよいことずくめ。今冬のブームは蒸籠料理?

さて、「風がうなる」と言い表すことがありますが、最近はあまり耳にしなくなりました。冬場に北風が強く吹き付けると、上空の電線が大きく揺れて「ヴ~ンヴ~ン」と鳴ります。ブンブンゴマを回したときのように…。風の強い日が続くと、そうした音も耳に懐かしく思えてくるのです。ところで、先週木曜日の強風は、個人的には春一番でしたが違ったようです。この日たまたま校外での会議に出席して、定時に終わったので直帰しましたが、帰宅後しばらくしてスマホを見ると、JRは遅れ、東武は止まっているではありませんか。普段通りだったら、電車内に閉じ込められて動き出すのを待つことになっていたかも…。

最近聞かなくなったもう一つが、灯油の移動販売車の音楽。「♪北風~小僧~の寒太郎~♪」と大音量が流れます。「♪ヒューンヒューン、ヒュルルンルンルンルン」と、これまた風の音とも樹木や電線を揺らす音とも判断がつかない微妙な擬音です。ここ十年灯油価格は上昇を続けていますが、ガソリン代もかかるので移動販売を縮小しているのでしょうか。

ちなみに我が家からストーブというものがなくなって久しい。エアコンが故障して解放型ストーブを使用しているたんぽぽEに、たまにお邪魔して手足を翳して温まる私。子供たちにとっても心落ち着く、憩いの場のようです。

568 あなたの出番です!(25.2.14)

近隣の百貨店の特設売り場では、数多くのブランドチョコを販売するバレンタイン商戦のピークだった先週。開店を待つ列があったのかもしれません。今年は「カカオショック」とも言われるくらいカカオ豆の価格が高騰して、商品の値段に反映されているようです。私はといえば、引き出しの中で安価だけど燦然と輝く板チョコをチラ見しながら、どのタイミングで食べようか思案中!

創立150周年を迎えた市川小では、6年生が「市川小祭り」を企画。1~5年生を対象にテーマごとの発表会を開催するという招待状をもらったので足を運びました。テーマは多岐にわたり、校舎・学校行事・地域行事・校歌や校章・自然環境など、両手に余るグループ数。午後は授業参観として保護者へ発表したといいます。学校の歴史や伝統の再発見から、改めて自分の学校に誇りをもちたいと子供たち自身が考えたようです。それ以上に、この企画をやり切った自分たちを誇れるようであってほしいと思います。

平田小でも先週、6年生男児が校長室を訪ねてきました。何事かと思っていると、新しい学校キャラを誕生させて送る会の場で発表したいと言います。よく聞くと、 “顔が校長で胴体はハチ” というではありませんか。でも、折角考えたものを一回限りにするのは勿体ない。長く愛されたいならモデルは私じゃないでしょうと伝えました。「ハチ」も最初は「蜂」でしたが、「80周年に向かって」の「八」を象徴することに変更したという理由づけに吹き出しそうになります。ただ、こうして子供たちと話す時間は楽しくて至福かも。

いつも言うことですが、やってみよう・創り出そうとする姿勢が何よりうれしい!考えただけでなくそれを行動に移す気持ちを応援したい!うまくいくかどうかより、まずは動いてみることが次に絶対つながると信じています。1週間後が待ち遠しいなぁ。さて、どうなるか?

567 発酵食品(25.2.13)

ぬか漬け用の深めの容器にキュウリやカブ、大根などを入れて食卓の一品として出されます。毎日手でかき混ぜて空気を入れ、温度管理にも注意しながら適度な発酵を促します。冬場は氷水に手を入れたような冷たさに手が痺れます。とは言っても経験したのはただの1回だけ…。そして最近、タッパーのようなホーロー容器を新たに購入して、腸活にいそしんでいます。

県内で「発酵の町」をPRするのは神崎(こうざき)町。道の駅もあって、納豆・醤油・味噌・チーズ・糀カレーなど様々な発酵食品を取り扱っています。そんな「発酵」と「熟成」は似た感じがしてプラスのイメージ。対局のイメージを抱く「腐敗」とも根っこは同じ気がしますが、何が違うのでしょう。

一般的に、人間にとって有益な物質が作られる場合が「発酵」。さらにそれを管理して寝かせておくことで、風味などが増して「熟成」となります。逆に有害な物質が作られる場合が「腐敗」。例えば、牛乳に乳酸菌を加えるとヨーグルトが生まれ、「発酵」が起きたとなるわけです。一方、牛乳を常温で放置すれば、腐敗菌が増殖して腐ります。顔を背けたくなるくさやとかブルーチーズなんて、発酵・腐敗の紙一重そのもの。

ところで、発酵に欠かせない「糀」と「麹」の違いがよくわかりません。どちらも「こうじ」と読み、どちらを使っても間違いではないようです。ただ、一般的に「麹」は麦・豆・米などの穀物で作られたもの全般を指し、「糀」と書いた場合は米こうじを表すことが多いといいます。偏で判断すればよいみたい。

4月に開幕する大阪万博で、千葉県は「発酵」をテーマとしたブースを設ける予定のようです。5月には先の神崎町で「発酵マラソン大会」を開催するとか…。こうしたイベント或いは私たち自身、たとえうまくいかなかったとしても気持ちを腐らせることなく、努力で熟成につなげていきたいと思います。

566 どう食べる?(25.2.12)

我が家では専らホクホク系のサツマイモが好まれるので、紅あずまやベニコマチ、○○金時などの品種がよく選ばれます。カボチャも同様で、口の中の水分をみんな持って行くのかと錯覚するようなものばかりが食卓に登場します。先月の給食で提供された焼きいもは、ねっとり系で普段食べ慣れない美味しさでした。品種を尋ねると安納芋だそうです。オーブンで焼いた後、スチームで仕上げたとか。こちらの方が好きかも…なんて浮気心が働いて、その後3度も紅はるかを買って調理しました。

娘の誕生祝いに妻が作ったケーキに乗っていたいちご。私の皿には最後まで一粒残してあります。娘も一緒で、好きなものは最後まで取っておいて食べることを生活信条としています。一方娘の旦那はほぼ最初に食べたようで、食べかけのケーキの陰にすら姿かたちが見えません。食べ方は人それぞれで、個性が見え隠れします。

ここに小学生4~6年生500人が答えた、ベネッセが行ったアンケートがあります。『好きなものは先に食べる?後に食べる?』というもの。6割弱が、楽しみは後に残しておいて幸せに浸りたいタイプです。逆に、お腹が空いているときに好きなものを食べた方が、よりおいしく感じるという先食べ派の意見もごもっともという感じです。

そういえば私が小学生だったころ、「三角食べ」の指導がされました。ごはん(パン)・汁物・おかずを、順々にバランスよく食べることが推奨され、一品ばっかりを食べ進めるのは行儀が悪いとされていました。しかし最近では、食べる順番が健康に関係することがあるとされ、「ばっかり食べ」は必ずしも悪ではなくなってきました。血糖値などを気にする私はベジファーストを実践して、まずは野菜を先に食べることを心がけています。でも給食は、律儀に三角食べの教えを守っています。

アルミホイルで包んだ芋を、教室の煙突ストーブの上で焼いて食べた古き良き時代も懐かしい。

565 E.T(25.2.10)

体育館の天井部に挟まった、こぶし大のカラーボール数個が気になる最近。バカリズムさん原作のドラマ『ホットスポット』を観たからでしょうか。ある回では、40歳女性3人と宇宙人を囲んだ会話に、映画『E.T』が登場します。月を背景に自転車が空を飛んだり人差し指を合わせたりするシーンは、この映画を象徴しますが、女性3人は知りません。1982年公開なので生まれてもいない計算になります。つまり、学校でも50歳以上限定の話題にしかできないということ。

さて、実際に見たことはありませんが、古くはガマの油やバナナのたたき売りなど、巧みな口上と実演を駆使して商品を売る職人がいました。去年の今頃、木梨憲武さんと奈緒さんが共演したドラマ『春になったら』が放映されました。木梨さんの仕事は実演販売士で、会社のカリスマ的存在。スーパーやショッピングセンターなどで、行き交うお客さんの足を止めさせるところから始まり、商品の魅力や使い方をわかりやすく説明して買ってもらう仕事。語り口やパフォーマンスで、客の関心をいかに惹きつけるかがポイントでありテクニックというわけです。現在では、テレビの通販番組やユーチューブなど、店頭以外で活躍する人も数多く目にしますが、その話術は見習うところが多いような…。

先日、6年生のキャリア教育で様々な職業の方8名をゲストに迎えて話を聞かせてもらいました。小学生段階でのキャリア発達の課題としては、人間関係形成力・情報活用力・意思決定力・将来設計力・生命尊重力が挙げられます。つまり、高学年では、集団の中で自分の役割や責任を果たす中で、役立つ経験・喜びを感じ、社会とのかかわりの中で夢や希望、働くことのイメージを膨らませることをねらっています。ですから、ほとんど知らない実演販売士に話が聞けたら、子供たちの世界がどんなふうに広がるのか興味津々です。ET(えらく大変な仕事だ)と思うか、それとも目を輝かせるか。

564 落とし物(25.2.7)

教室を見て回ると、必ずと言ってよいほどある落し物。鉛筆や消しゴム、プリント類など様々です。そして、拾い上げて近くの子に「あなたの物?」とさりげなく問います。落とし主の子は、無言でそれを手に収めます。しばらく待ったあと、その子に「どういたしまして」と小声で言って、「ありがとう」の言葉が返ってくるのを待つことも…。まるで、「ごちそうさま」を忘れて催促される自分を見ているようです。

読みながら思わず笑ってしまった新聞投書。頼まれて醤油瓶を取ってあげたおじいちゃんは、孫がお礼を言わないので醤油瓶から手を放さないまま、「こういうときは何て言うの?」と尋ねたそうです。その孫はしばらく考えてから言った言葉が、「手を放してください!」だったと。

話は変わりますが、低学年の児童が教室で魚の絵を描いています。どうも図工の作品のようです。サメもいればシャチも小さな魚もいます。何匹も泳ぐ絵もあります。でも、ふと気づきます。ほとんどの子が描く魚の頭が、左を向いていることに。突然、「魚の絵を描いてください」と言われたらどうでしょう。私の魚も左向きとなります。これはほかの動物にも共通しているようです。正面や上を向く絵を描く人は、単なるへそ曲がりか才能か?

ある統計では、98%の人が左向きに魚を描くといいます。料理屋で焼き魚を頼むと、たいていの場合、左向きに配置されます。これらは、日本語の文字の書き方と密接な関係があるとする説。旧来の縦書き文字は右から左へと読んでいきます。巻物にすれば、右から左へ文字が流れます。必然的に、巻物に描かれる魚や動物も左向きとなるというものです。左向きの絵が多くなれば、それが刷り込まれていくことになるわけです。逆に、左右入り混じった構成が自然とできる子がいたとすると、才能に恵まれていると考えてもよいのかも。そうした才能をどこかに落としている者はおらんか~?なまはげが問いかけます。今日から「秋田なまはげまつり」が始まります。

563 お化け(25.2.6)

妻が口にした本の題名『要介護探偵』が、「妖怪御三家」と聞こえてしまう耳。困ったものです。決して御三家ではありませんが、「妖怪」アニメをよく観た順に並べてみると、「ゲゲゲの鬼太郎」「妖怪人間ベム」「ドロロンえん魔くん」「地獄先生ぬ~べ~」といったところ。聞き知るのは「妖怪ウォッチ」くらい。

お化けや幽霊、妖怪などが登場する怪談話といえば夏の風物詩。真冬にする話題ではなさそうです。確かにお化け屋敷や肝試しは、俳句で言えば夏の季語。ここでふと疑問が…。このお化けや幽霊、妖怪って、どこがどう違うのでしょう?

調べると、“お化けとは、幽霊や妖怪など特異なものの総称” とされています。ドラマや漫画で「お化けが出た~」と言って慌てて逃げたり腰を抜かしたりするシーンが登場する一方で、巨大なカボチャを見て「お化けカボチャ」と表現します。つまり、得体が知れない怪しげなもの、あるいは異常に大きかったり異形だったりするものを形容する場合などに用いる言葉といえます。

お化けに包含される「幽霊」は、“死んだ人が成仏できないでこの世に姿を現すもの” と辞書にあります。四谷怪談のお岩さんや戦地で亡くなった兵隊など、因縁のある場所や人の前に、丑三つ時などを狙って出てくることが多いようです。

これに対して、「妖怪」は、人間以外の動物やモノが変化したもので、“人知では解明できない奇怪な現象や物体” と説明すればよいでしょうか。昔から言い伝えられる河童や座敷童、一つ目小僧などがそれに当たり、天狗やかまいたちも妖怪の範疇かもしれません。幽霊とは違って黄昏時の出没が似合うイメージがあります。

冬にお化けが出そうもありませんが、「雪女」だってれっきとしたお化け。『ふゆのおばけ』(せなけいこ著)という絵本もあるくらいですから、探せばヒュ~ドロドロ~と現れるかも。

562 遊ぼうぜ(25.2.5)

大谷翔平選手寄贈「野球しようぜ」のグローブは、去年の1月30日に届いたことを3年日記で確認しました。早いもので1才になりました。5年生と6年生が競うように、昼休みに使っている姿を見かけます。傷みは特にみられませんが、1年経ったのでメンテナンスのために、汚れを落として革用オイルを塗るとよいかなと考え、グローブ置き場に「誰かお願いできませんか」と書いた紙を貼っておいたら2人も名乗りをあげてくれました。今日の放課後にやってくれるらしいのです。

1月末に、1年生が昔遊びを体験しました。これまでにも羽根つきや凧揚げ、竹とんぼを体験してきましたが、経験がないのでなかなかうまくいきません。今回は、あやとりやお手玉、独楽などを、地域の方々に教えてもらいながらコミュニケーションを図る場面がありました。取り組んだ中にベーゴマもあります。学校保管のベーゴマが箱にごそっと入っています。私なんか目がキラキラしてしまいましたが、ベーゴマは低学年にはちょっと無理かな。担任も初めて見たというくらいですから、こういう機会がなければ一生見ることのないと言っても大袈裟ではないのかもしれません。まず紐を巻く段階で困難を極めます。中学生の時に夢中になった私ですら、紐のせいにするほど難儀しました。

大正時代から子供の間で盛んに遊ばれたベーゴマは、普通の独楽とは違って「ケンカ独楽」です。負ければ相手に取られてしまいますから、如何に相手の独楽を弾き飛ばすか、最後まで回っていられるかが最も重要です。ですから、鉄の塊であるベーゴマを念入りに研いだものです。

野球にしろ昔遊びにしろ、誰かと一緒にやって楽しさを共有するってよいものです。

561 気になる(25.2.4)

朝、保護者と一緒に登校した児童が、別れ際に「バイバイ」と言って門に向かいます。何でもない朝の一コマです。でも年を重ねたからでしょうか、細かいことが気になってしまうのが僕の悪い癖っ(杉下右京さん風に)。「行ってきます」と口にしてほしいなぁと…。

何かの記事で、一年の節目の挨拶に「あけおめ」「ことよろ」という略語はふさわしくないのではないかといった内容を目にしました。きっと賛否両論でしょう。ただ、省略されることが定番になった日本語は少なくありません。そんな中に明治時代以降から使われている「行ってきます」という言葉があります。もともとは「行ってまいるが、必ず帰ってきます」の意で、帰ってくるのが当たり前ではなかった時代に、必ず帰ってくるという誓いが込められていたのです。そして、「無事に行って、帰っていらっしゃい」(行ってらっしゃい)と、相手の誓いに思いを重ねたのです。さりげなく使っている言葉に、こんな素敵な思いが込められているわけです。だから、冒頭のような行きっぱなし、あるいは今生の別れにも聞こえてしまう「バイバイ」ではなく、「行ってきます」と笑顔で手を振ってほしいと思うのです。

また、校内でも気になることはあります。例えば、授業中に当たり前のようにトイレに行く子が多いこと。これは、決して低学年に限ったことではありません。確かに急な腹痛に襲われたり気分が悪くなったりした場合は仕方ありませんし、何らかの疾病等も考えられます。でもそうでなければ、休み時間に用を足せば45分我慢できないなんてことはなかなかあるものではないのでは?ただ先生も、トイレに行きたいと訴える子を行かせないなんてことはできません。それこそ肉体的・精神的な苦痛ですから。

しかし、それを当たり前にしてはいけません。無理に我慢させることではなく、集団や社会で相手を不快にさせないマナーやエチケットについて、子供たちの納得・理解に導くことがまず大事だと思います。時と場、状況に応じた振る舞いを低学年のうちから意識することは大切です。そうした中で、「自分らしさ」「ありのままの自分」を見つけられるといいなぁ。

560 暦の上の春(25.2.3)

逃げる2月の始まりです。今年の節分は例年より1日早く昨日(2/2)でした。今後もしばらくは4年に一度の周期で2月2日が節分になるそうです。さながらオリンピックのよう。プロ野球も各球団のキャンプインが伝えられ、来たる春本番に向けて様々なことが動き出します。桜のつぼみの動きはどうでしょうか。先週観察したひらた山では、まだまだ硬いつぼみでした。東京の開花予想は3月21日と発表されましたので、もしかすると体育館入口そばの桜は、卒業式に華を添えてくれるかもしれません。まずその前に正門脇の梅が、今年はきれいに咲いてくれることを待ち望みます。

さて、昨日は節分。昨今、豆まきをする家庭がどんどん減ってきているようですが、我が家は年中行事として継続中。でも、昔みたいに威勢よく蒔くわけにはいきません。握るのではなく、指先に摘まんで数方向に投げ分ける感じと言ったほうがよいでしょうか。なにせ、お値段は高いですし、量も少ないときています。夫婦二人で歳の数だけ食べられるかすら危うい感じです。そこでナニをしたか。そう、昼間のうちに2つの小皿に出して数え始めました。二人分をキープして、残り19個しかありません。つまり、蒔くのはそれだけ。小皿に出した豆は、安心してすぐさまおなかに「福(腹)は~内」。昼食が物足りなかったので、美味しいこと美味しいこと!でも、家庭の豆まきはどうして夜やるんだろう?鬼は夜行性なの?それとも家長を待って行うのがしきたりだったとか?

今日は立春。ずっと昔は、新しい年が春から始まっていたので、言うなれば今日は元日とは別の特別な日と言えそうです。春とは名ばかり、明日以降の寒波に震え上がりそうです。

559 四字熟語(25.1.31)

横綱 照ノ富士が引退をし、大関 豊昇龍が優勝して幕を閉じた大相撲春場所。その豊昇龍が横綱に昇進しました。伝達式でどんな四字熟語が口上で用いられるか注目を集めましたが、大関昇進の際にも語った「気迫一閃」でした。「何が起きても力強く立ち向かう」という決意が込められているといいます。頻繁に金星を提供してしまうことのない、強くて憎まれるくらいの横綱になってほしいと願います。

一方、私の好きな作家 中山七里の作品にも四字熟語が随所に登場します。その多くは、聞いたこともなかったり読めなかったりするものばかり。でも、不思議と勉強になります。使われる四字熟語を集めてみようかと思ったこともありますが、作品の大半を読んでいるので、いまさらそのためにページをめくるのは…と思い返して即却下!

ところで、四字熟語がプリントされたシャツを高校生運動部員が着ているのを見ます。「勇猛果敢」「不撓不屈」「疾風迅雷」など様々。「虚弱体質」なんて文字を背負って、実は凄い力を発揮する人がいたら注目の的?ちなみに、姿かたちを次々と変化させていく様子を表す「変態百出」だったら、どの部活動が採用するでしょう。決して、変態が百回出るわけではありませんから、帰宅部も該当せず。

住友生命が毎年募集する創作四字熟語は、その時代の世相を反映しています。2021年の最優秀賞は「七転八起」にかけて「七菌八起(ななころなやおき)」。2020年は「獅子奮迅」にかけて「医師奮診」。ともに新型コロナ関連です。2011(H23)年は「理路整然」が「帰路騒然」とされ、1995(H7)年は「針小棒大」が「震傷膨大」に。その背景には2つの大震災があります。2004(H16)年の「様様様様」は笑えます。韓流ドラマ『冬のソナタ』の「ヨン様」です。そして昨年(2024)は、大谷翔平選手一色の側面から「当代随一」をもじって「盗打随一」が最優秀賞に輝きました。

さぁ、今年度もあと2か月を残すばかり。「給料泥棒」と言われないように頑張ります。

558 ウルトラ、ドン!(25.1.30)

あるカレンダーの隅に書かれた文字に目が釘づけ!今年は「昭和100年」だったのです。

昭和から平成のヒットチャート上位20位を見たときに、イントロの平均は17.5秒だったそうです。イントロがなかったのは、サザンの『TSUNAMI』だけで、逆に一番長いのが小田和正『ラブストーリーは突然に』の39秒。このイントロを聞いただけで、ドラマ『東京ラブストーリー』の場面が蘇るのは、やっぱり私の古さかもしれません。

ところが、10年前にはイントロ平均が6秒程度になっています。これには、音楽アプリやサブスクの急速な普及が大きな影響を与えているようです。ストリーミングの再生回数はヒットチャートを左右するのは言うまでもありません。実際、最初の5秒で4分の1、30秒未満で3分の1以上の人が次の曲にスキップしてしまうというデータがあります。つまり、再生後に聴く者の心を掴まないと聴いてもらえない=収益にならないという構図ができてしまいます。よって、サビからいきなり始まる曲も多くあるわけです。例えば、YOASOBIの楽曲のイントロ平均が5秒未満であることをみると理解できるかもしれません。

給食の放送で、イントロクイズが出されることがあります。思い出すのは、昭和の時代の人気番組の一つだった『クイズ・ドレミファドン!』です。まさにイントロクイズの元祖でした。わかりそうでわからないもどかしさの記憶が蘇ります。

ですから、現在ヒットする歌でイントロクイズをするのはなかなか難しい。ただし、「超ウルトライントロ」なら可能?今回のタイトルも含めて、わかる人にしか伝わらない昭和の娯楽番組。

557 シェア(25.1.29)

ある日の外食。野菜カレーもおいしそうだしピザも魅力的!悩んだ末、「二人でシェアしよう」と提案しました。買って帰ったチョコレートケーキと和栗のモンブランのどちらも食べたい。やっぱり仲良く半分こ。

この「シェア」という概念は、様々な場面で一般的になっています。ルームシェアやカーシェアなど、空間や移動手段のシェアのほか、レンタルサービスはモノのシェアですし、クラウドファンディングはお金のシェアといえそうです。家事・育児・介護代行も、それぞれが持つスキルを共有する意味ではシェアの一つとなるわけです。

6年生が社会科で取り組んだ、願いを実現させるための政党(?)が、先週校長室にプレゼンにやってきました。麦茶を入れたウォータージャグを設置する《麦茶党》、校内に観葉植物を置いてグリーンを増やす《Mr.Green 6》、水栓の自動化と温度調節を可能にしたい《水党(すいどう)》の3グループどこも、願いや思いが明確で、メリット・デメリットを挙げ、必要予算を自分たちで算出する姿勢に感心してしまいました。子供たちの真剣な訴えがとても新鮮で、嬉しいを通り越して誇らしく思えたのです。だから私も真剣に受け止めて質問や意見をしました。そんな言葉や表情を普段目にしないためか、ちょっとたじろぐ様子もありましたが、私にとっての素敵な時間はあっという間に過ぎていったのです。後日各クラスにA4版2枚の手紙をしたためました。

自分たちの考えたことが、ほかの人やほかの学校まで幸せにするという考え方も、シェアに通じるのかもしれません。教室や学校の中の小さなお互いさまの気持ちが生活を豊かにし、広くは共生へとつながっていくように思います。そのためには、相手を信頼できる関係作りが不可欠と言えそうです。

556 いちご(25.1.28)

いちごは「イチゴ」「苺」とも表されますが、なぜ「母」なのでしょう。どうも一つの株に次々と実をつけるところから、「子を産む」株を母親に見立てたようです。なるほどと思いながらも、平仮名表記の方がつるんとした丸形をイメージさせてくれるので、私は好き。そんないちごの花言葉は、「幸福な家庭」「先見の明」「尊敬と愛情」なのだそうです。一年中露地栽培状態のウチのいちごも、年がら年中白い花を咲かせて家庭を守ってくれているということです。

旬のピークが1~3月と言われるいちごですが、ショートケーキやいちご大福、いちご味の菓子などがショーケースや売り場を華やかに飾っている今が、まさに旬。新聞にも、いちご狩りの記事が鮮やかな写真入りで紹介されていますし、スーパーなどの店頭には、様々な種類・産地の瑞々しい品々が並んでいます。どの品種を選ぶかによって満足度が大きく違いますから慎重を期します。甘みが強くて酸味も適度にある「やよい姫」が我が家の一番推し。でもお値段も高いので、1粒を半分に切って一日1個、数日間楽しんでいます。

ところで、森永製菓のミルクキャラメルが、魅力的なお菓子だった幼少時。オレンジに近い黄色のパッケージには、「滋養豊富」「風味絶佳」と書かれているのを知っているでしょうか。まさに大正時代からという歴史を感じる一品(逸品)です。一方、江崎グリコも創立百年を超える会社で、グリコーゲンを含んだ栄養菓子の意味から「グリコ」が誕生したといいます。そのグリコからアーモンドキャラメルが発売された時、「一粒で二度おいしい」のキャッチフレーズに心躍らせたものです。それ以前にも、「一粒300メートル」というキャッチコピーがありました。キャラメル一粒で300メートル走れるカロリーが含まれることから派生した遊びゴコロ。ポッキーやプリッツも魅力的で、ある意味草分け的な存在でした。いちごポッキーだってもうすぐ50歳を迎えるようです。

555 若々しく(25.1.27)

テレビ番組のCMが鬱陶しいので、ドラマは専ら録画してCMをスキップして観ます。そんな私が、CM見たさにリモコン操作です。チャンネルは「8」。テレビ局への不信感から70社以上の企業がCM出稿を差し止めるという異例の事態となっています。放送では、ACジャパンの広告に差し替えられているというので、どんな様子なのか確かめようと思ったのですが、そういう時に限ってリアルタイムで見たい番組もないですし、なかなかCMにもならないのです。

さて、今日で通算555号。この数字は、スバル好きのスバリストが車のナンバープレートに希望する数字です。世界ラリー選手権で活躍していた頃のスバル車の車体には、黄色の文字で「555」と大きく書かれていたことに由来します。これは当時のスポンサー会社、「ブリティッシュアメリカンたばこ」という企業のたばこ銘柄の1つです。たばこ離れが進む以前ですら見たことのなかった銘柄ですが、そのパッケージの「555」だけは今もなお変わらず愛されている証といえます。

不易、つまり激変の時代にあっても変わらないものがあると同じように、変わらなくてはいけないもの(流行)もあるはずです。だから、当たり前を疑ってかかること・柔軟な発想・前例踏襲からの脱却など、学校や学級でも大切にしていきたいと考えます。「やわらか頭」もその一つ。校長室前に掲示しているクイズに挑戦している子を時々見かけてうれしく思います。悩みに悩んで、校長室の扉をノックする子もいます。そして、わかった瞬間の表情がステキです!!私自身、鈍くなってきた頭に刺激を与える意味でも、一生懸命考えて答えを導き出してからの掲示を心がけています。「やわらかい」の中には、「わかい」がちゃんと隠れていますから、頑張ることで少しでも若さを保てることを願います。髪の密度は減るばかりですが…。

554 カラダに投資(25.1.24)

肩こりがひどい!ふくらはぎがパンパンに張る!膝・腰・股関節が痛い!庭仕事や洗車で脚立に上るとふらつく!何年前からかなんて記憶はありませんが、気持ちと身体のバランスが崩れてきたことを実感します。「まだ若い」「きっと大丈夫」という思い込みほど怖いものはないわけで、思いがけない場面でケガをすることも出てきました。

友だちは、リンパマッサージに夫婦で通っていると、そのよさや効果をとくとくと説明してくれます。広告の「筋膜整体」「筋膜リリース」なる文字も時々目に入り、興味をそそります。ただ、理論攻めや感覚でものを言われてもよくわかりません。百聞は一見に如かず、百見は一考に如かず、百考は一行に如かず!一度体験してみようとネット検索すると、あるわあるわ。大量の情報から選択は困難で、しかも料金は回数券制になっているみたいではっきりしません。どうも施術時間と料金体系から察するに、40分もやってもらうと渋沢さん2人分に近づきそうです。

それでも、「今は自分の体に投資も必要だ」と申込みを決めた矢先、自宅ポストにチラシの投函がありました。そして、なんと妻の知り合いが患者として写っているではありませんか。さらに、施術してくれるのは、その知り合いの友だちの子だとか。これは一度試してみるしかないと思い立って予約・施術です。歪み改善のための立ち方やストレッチなども教えてもらいました。ただ、各部位をほぐしてもらいながら、「メチャクチャ硬いですね」と何度言われたことか。褒められているわけでもないのになぜか照れが…。小学校のマット運動が嫌だった記憶が蘇ってきました。

その記憶の容量が針を振り切ってしまって、物覚えの悪さや物忘れの激しさを増した頭。ほぐしてもらうと柔らかくなって回転がよくなるかも?というわけで、明後日も揉み揉みしてもらいます!

553 大人のおもちゃ(25.1.23)

カローラ、サニー、ファミリア、ブルーバードなどは昭和の人気車種。今もその名を残すのはカローラだけですが、父が中古で買ってきた銀色のブルーバード(510型)を乗り回した免許取りたての40数年前を思い出します。学生の私にとって、まさにわくわく感いっぱいの青い鳥だったのです。

当時の車は、現代車のようなコンピュータ制御ではなく、至る箇所が昭和!オートロックなんてありませんから、乗り込んだり施錠したりする際は、ドアごとに鍵を開閉しなければなりません。ドアの鍵穴にキーを差し込んでロックを解除し、キーを回してエンジンスタート。いやいや、寒い日などは、まずはチョークボタン(知らないだろうなぁ)を引いてエンジンがかかりやすくするのです。サイドガラスの開閉はレバーを回す手動ですし、換気用の三角窓までありました。サイドブレーキがスティックタイプだったり、シートベルトがなかったり、パワステではないのでステアリングがめっちゃ重かったり…。エアコンもありませんから、夏は窓を全開、冬は温風のみ。当然のことながら、エアバッグや衝突回避センサー、バックモニターなどの安全装備なんてあるはずもなし。

自宅前のどぶ(側溝)にタイヤを落として、近所の人に手伝ってもらって脱出したこともあります。「土禁(どきん)」といって、車内に土や泥を持ち込まないために、靴を脱いで車に乗り込むのも車好きの間で流行りました。だから時々、脱いだ靴やサンダルが道路に忘れられていることもあったのです。

時代は変わって、EVやハイブリッド化が進んで純エンジン車が追いやられ、先進技術満載の車が続々と生まれています。便利・安全になる一方で、犠牲にされたものもきっとゼロではないはず。行き着くところまで行ってしまった感じはありますが、子供たちが免許を手にする頃の自動車も、わくわくする大人のおもちゃであってほしいと願うのです。それとも、一層クルマ離れが進んでいる?

552 桃と先生(25.1.22)

読売巨人軍の丸選手が、新年早々に今年の漢字を問われて「挑」という文字を色紙に書いていました。様々なことに挑んでいく充実した一年にしたいのでしょう。ただ、この文字の「てへん」が「きへん」にも見えてしまって、「桃?」なんてボケてみせます。でも、「桃顔(とうがん)」、「桃源郷」、「桜梅桃李(おうばいとうり)」、など、「桃」を含む熟語にはよい意味が多いので、こっちでもよいかもと思ってしまうのです。一方、『男はつらいよ』シリーズから広まった、「驚き、桃の木、山椒の木」の桃には何の意味もなく、『タイムボカン』シリーズでも頻繁に使われたことまで思い出します。

話は変わりますが、「先生」の定義とは何でしょう。毎日慌ただしい中にあって、じっくり考えたことなどありません。若い世代は日々の授業で精いっぱいですから尚更のこと。広辞苑には、「①先に生まれた人」「②学徳の優れた人。自分が師事する人」とあります。一方、漫画の登場人物が語るには、「良くも悪くも、人の人生に大きな影響を与える人間だけが先生と呼ばれることを許される」「医者に教師に…政治家はもっぱら悪い影響の方だが…」「先生と呼ばれる身になるなら、よき影響を与えてそう呼ばれろ!」と。

さぁて、教師になった頃の私は…?20年前は…?事の大小は問わず、子供たちにどんな影響を与えたのでしょうか。怖くなります。今はどうでしょう?子供だけでなく教職員や保護者に、何らかの影響を与えているのでしょうか。それがよい影響でありたいと願いますが、自信はありません。また親として、私は子供たちにどんな影響を与えたのかも疑問です。反面教師でないことだけを祈ります。

ただ、こうして立ち止まって振り返ることは、決して無駄な時間ではないような気がします。あらぬ方向に向かいがちな自分の軌道修正にもなるので、時々立ち止まって振り返る習慣を大事にしようと思います。個々の行動や状況が、集団全体に影響を及ぼすことを警告する「一桃腐りて百桃損ず」という諺もありますから…。

551 聞きやすい、読みやすい(25.1.21)

体育館の大時計が止まり、もう修理対応できないと言われて半年経つでしょうか。かねてより、平澤同窓会長と相談をして、これまで積み立てられてきた同窓会費を利用して、新しく付け替える計画を進めています。3月の卒業式には、新しい時計に見送られて6年生が巣立てるように準備中です。

バラエティー番組などを見ていると、会話がウィットに富み、切り返しが上手な人、頭の回転が速いMCやゲストがいることに気づきます。ある意味、尊敬すべき能力です。話をしていても「あ~」とか「え~」をついつい口にしてしまう、自分の話し方を何とか矯正しようとしますが、難しいものです。だから、聞きやすい話し方をする人もすごく羨ましい限り。上手な話し方だと、引き込まれて内容がすんなり頭に入ってくるから不思議です。職員会議の最後に話をする場面があるので、意識してやってみました。でも、数分話すうちに意識が飛んでいくように忘れ去られ、話し終わって失敗に気づいたのです。それでも繰り返しトレーニングは大事だと自分に言い聞かせていますが、いつ身につくことやら…。

聞く場面だけでなく、読む際にも文章の読みやすさ、読みにくさがあるようです。情景が目に浮かぶような表現、簡潔でテンポよい表現など、作家それぞれにスタイルがあります。当然、感じ方も読み手によって違うでしょう。私は池井戸潤さんの作品を好きでよく読みますが、速読術を会得したのかと思うほど読むのが早い妻は、「読みにくいし感情移入ができない」と言います。ただ、本の場合は話を聞くのとは違って、嫌なら読まなければよいだけなので選択の余地があります。箱根駅伝の放送前に読み終えるはずだった『俺たちの箱根駅伝(上)』も、30ページも読まないうちに本棚に戻されていました。速攻で選外になってしまったようです。

聞いてもらえる卒業式の祝辞を、そろそろ考え始めているところです。

550 痛いのは嫌いっ!(25.1.20)

寒さが緩んだ大寒の今日は、「二十日正月」と呼ばれる正月納めであり、昔の仕事始めとされる日。地域によって、骨正月・頭正月・団子正月などとも言われるようです。

寒い日が続くと、毛のコートよりダウンジャケットを選ぶ日が多くなります。ただ、モコモコのダウンは着ぶくれします。同じようなダウンを着込んだ2人が並べば、約3人分のスペースを専有するのでシートは窮屈な空間になってしまいますし、混雑した電車も同じ。乗客の間を縫って奥へ進もうとしても、触れ合う面積が大きくてなかなか前へ進めません。

そんな寒さの中、安全指導をしていると、毎朝自転車で走り過ぎる女性は薄手のセーター1枚。首元にはマフラーを巻くでもなく、颯爽としたいでたちで漕ぎ去っていきます。寒さにめっぽう強いのだろうと思うとともに、こういう人は痛みにも強いのかもと、いらぬ想像をしてしまいます。そんな私は、手足が冷えないように足踏みと揉み手を繰り返して見送るのです。

さて、「80歳までに3人に1人が発症する」といわれる病気はなぁ~んだ?ある研究データがはじき出した、帯状疱疹の発症率です。こうした背景から、厚労省は来年度から65歳になった高齢者などを対象に、ワクチンの定期接種を始める方針を決めたのが昨年12月のこと。これを聞いて、「あと2年がんばろ!あなたはあと1年だけどね」というつぶやきが聞こえます。

帯状疱疹は、体内に潜伏している水疱瘡と同じウイルスが、加齢や疲労等によって免疫力が低下した体内で活性化して、痛みを伴う小さな水ぶくれが帯状にあらわれる皮膚の病気。私の場合、しばらく発症していない口唇ヘルペスに時々悩まされますが、これと同じ類だとか。痛みは、「ピリピリ」「ジンジン」「ズキズキ」「焼けつくような感じ」と表現され、個人差はあってもすごく痛いというので、公費補助によるワクチンに期待!そんなことを考えるようになってしまうことに…。

549 五色百人一首(25.1.17)

一昨日の給食で、キャベツスープが出ました。甘味が溶け込む一品でしたが、高いので気軽に使える食材ではなくなっています。でも今月の献立を見ると、スープやサラダにキャベツが頻繁に使われ、登場回数でいえば4割打者です。先日会った人から、給食の焼きそばに入っていたキャベツの芯に近い白い部分が嫌いだったという話を聞きました。長い時間、キャベツとにらめっこだったとか。今は、そんな部分も食べやすく調理されている気がします。一方、家庭で調理したフライに付け合わせる千切りキャベツは、出来合いの袋入りを買ったほうが安上がりかもしれません。

さて、昨日は1年生のある学級が校長室にみんなでやってきました。学校にある「大きな数を探そう」という算数の学習の一環。ノートにメモする姿もさまになっていました。そして今、1年生から6年生までの全児童が取り組んでいるのが、「五色百人一首」というもの。競技かるたとは少し違って、初心者でもとっつきやすいといわれます。100枚の札を20枚ずつ、青・ピンク・黄色・緑・オレンジの5色のグループに分けられ、取り札の表に上の句、裏面に下の句が書かれています。

百人一首は、家庭での正月遊びとして親しまれてきたものですが、30分以上かかったり100枚を覚えるのが大変だったりします。また、得意・苦手の差が出やすいことから、学校で取り組むことが難しかったのです。でも、20枚単位であれば低学年でも数分で終わります。さらに、青と黄色の札には、人気のある歌や覚えやすい歌が多く含まれるように構成が工夫されています。

日本の伝統文化に触れながら、「学級の仲がよくなる」「ルールを守る基礎になる」「負けを認め、受け入れられるようになる」など、学級づくりにも役立つ教材として多くの学校で取り組まれているのです。私も低学年のグループに交じって札を取ろうと目を皿のように文字を追いますが、結局手元には1枚も札がないというのが現実。子供たちのやる気と積み重ねた経験には驚くばかりです。

明日は平田小学校区の避難所開設訓練です。HPトップに概要を掲載してありますのでぜひ!

548 車CM(25.1.16)

孫がトミカタウンのマップシートを部屋に広げて、一緒にミニカーで遊ぼうとせがみます。ランボルギーニもGTRも清掃車も古い車もみんなごっちゃ混ぜ。しかもキープレフトの原則がないまま走るので、あちこちで衝突事故とヒヤリハットの連続です。

ところで、「旧車」と呼ばれるのはどのくらい古い車を指すのでしょう。いずれにしても、私は大切に乗られている古い車が好きです。頻繁に壊れて修理が必要だそうですので、よほど好きでなければ所有できません。だから眺めるだけで十分。以前、ドラマ『グレースの履歴』(原作 源孝志)で登場した、滝藤賢一さんの乗るホンダS800も魅力的な一台です。

アメリカでは、保安基準によって右ハンドル車の輸入・販売が認められていません。しかし、登録後25年を経過していればそれが可能となるという「25年ルール」なるものがあります。これにより、日本車の海外での相場が上がり、人気車の価格が高騰しているので、「手放さなければよかった」と悔やんでいる人もいるとか。

クルマのCMも魅力的でした。“愛のスカイライン”で親しまれた、日産のケンメリCMメロディのサビは今も口ずさめますし、ホンダ「シティ」のCMも印象的でした。それでも、私の推しは、「街の遊撃手」をキャッチコピーにした、いすゞ「ジェミニ」のCM。幾シリーズもあって、ワルツに合わせて踊る運転技術とカラフルなボディーに目を奪われました。CGなんてない時代のインパクトある映像です。今も検索すれば映像が見られますので是非!!

最近というわけではありませんが、日野トラックの「♪トン・トン・トン・トン・ヒノノニトン」というCMのフレーズも妙に耳に残っています。

547 B級(25.1.15)

全国高校サッカー大会決勝は、110分戦い終えてPK戦にまでもつれ込みました。両校優勝でもよいのではないかと思うほど白熱した戦い。残念ながら千葉県代表の流通経済大柏は涙を飲みましたが、翌日のニュースで「PK合戦で決着をつけた決勝戦には敗者はいない。いるのは、勝者と勇者だけだ」という素敵な言葉を聞いて、改めてその戦いを振り返ったのです。

この大会初戦、帝京高校OBの木梨憲武さんと名将・古沼元監督が一緒に観戦・応援したことが報じられました。その時に、木梨さんが「根性とレモンスライスの私たちの時代は終わった!」という言葉とともにエールを送ったといいます。このレモンスライスは、スポーツ選手にとって強い味方でした。少年サッカーの試合では、ハーフタイムにスライスしたレモンのハチミツ漬けを食べることがよくありました。エネルギー源となり、疲労回復の効果が期待できたのです。

さて、モノが上等でも下等でもなく、中程度のレベルにあることを表す俗語に「B級」というワードがあります。野菜売り場に並ぶキュウリや枝豆、カボチャなどの袋に貼られた「B級品」シールは、そういう扱いでしょうし、「B級映画」なんて言葉もあります。つまり、一級品には及ばないという蔑む意味合いも感じ取れます。一方、高品質で高価なA級品に比べると少しは程度が落ちるものの、個性を感じるモノとして取り上げられる場合も少なくありません。「B級グルメ」がまさにそれ!贅沢ではなく、庶民的で気軽に食べられる料理として、また町おこしの意味も込められてスポットが当たったのは20年近く前からでしょうか。

そういう意味では、レモンスライスは選手にとってのB級だったのかもしれません。こんなことを書きながら、大会で優勝すると子供たちと食べに行った「優勝ラーメン」の味は、歓喜というスパイスが効いたA級だったことを思い出しました。

546 いいニュースを作ろう(25.1.14)

フランス人と日本人が、第三国で裁判にかけられ、ともに終身刑を言い渡されます。ある日、看守が「10年ごとに望みを一つ叶えてやる」と言いました。日本人は「10年読めるだけの本を差し入れてほしい」と言い、フランス人は「10年分のワイン」を希望しました。その10年後、再び看守が二人の望みを尋ねると、日本人は「10年前と同じでよい」と答え、フランス人は「ワインオープナー」と言ったという悲しくなるようなジョークがあります。

新学期が始まってあっという間の1週間。時の流れの速さを思いながら、ふと今日から修了式までの残りを数えてみると、10週間です。もっと言うと71日。でも登校するのは、そのうちの48日だけ。時間に直すと1152時間=69120分=4147200秒となります。○週間とか○日と考えると、まだまだ十分な時間が残されているように思えますが、秒単位で表すと今この一瞬の大切さを感じずにはいられません。6年生が教室に掲げる卒業までのカウントダウンカレンダーも、「あと○日」に添えて、「あと○分」とか「あと○秒」と書いてみたらどうでしょう。何もしなくても1秒ずつ削られていくわけですから勿体ない時間を過ごすわけにはいきません。そう考えると、開栓できないまま過ごした10年という収監期間は、まさに時間の垂れ流しでしかありません。

ドラマ大好きの私は、元日恒例の『相棒スペシャル』を観ました。高嶋政伸さん扮する人気ニュースキャスターが、「いいニュースを作ろう。誰もがそういう気持ちで過ごしていれば、毎日はきっと明るい出来事であふれるようになる」と語ります。これは、様々な場面で通じることだと思ってメモをしました。学校や教室のいいニュース、家族のいいニュース、これらを作ろうと一瞬一瞬を大事にすれば、今年度の残りの日々が笑顔いっぱいになりそうです。だから、正門脇の掲示板に私の書き初め作品を貼ってみました。新しい1週間の始まりです。

545 難解な日本語(25.1.10)

正月を迎える前に、実家では仏壇や神棚の金属仏具をピカピカに磨くのが慣例で、いつの頃からか私の仕事だったことは随分前に触れた気がします。神棚のしめ縄も新しいものに交換します。このしめ縄には、いくつかの表記があります。知った時に驚いたのが「七五三縄」。「七五三」を「しめ」と読むなんて日本語が難解な所以ですが、これを苗字にする人、例えば「七五三掛」さんは実在します。しめ縄は、「注連縄」「標縄」と書くこともあります。領有の場所、あるいは出入り禁止を示す標を意味するのが「注連」であり、神聖な区域とその外とを区分する意味があるようです。神社や御神木でも見ることがあります。昔から商いをしている家は別にして、最近では神棚のある家はほとんどないのではないでしょうか。

また、日本語の助数詞も外国語に比べたらとても複雑だと思います。人は「1人」、本は「1冊」、ペンは「1本」、車は「1台」と数えます。箸も片方だけなら「1本」で済んでも、2本になればたちまち「1膳」と呼ばれます。紙も単数は「1枚」なのに、複数枚をホチキスなどで束ねれば「1部」に大変身。かけそばなら「1杯」だけど、ざるそばなら「1枚」というのは、器で数え方が変わるということ?逆に、文字は同じなのに難しいのが、生き物の数え方。「1頭」と数える動物には、牛や馬のほかに蝶が入るのはなぜでしょう?鳥は「1羽」、ウサギも「1羽」。でも、ほかの動物同様、「1匹」だって間違えではありません。このほか、キャベツもメロンも、生麺も同じ「1玉」。拳銃やナイフのほか、豆腐も「1丁」。「パンツ1丁」もあれば、注文して出来上がったラーメンも「はい、ラーメン1丁!お待ちど~」となるわけです。外国人ならずとも私たち日本人も、よくよく考えると混乱しそうです。だから、サッと流すことにします!

明日は、お供えしていた鏡餅を下ろし、無病息災を願って食べる「鏡開き」。そこで、給食では1日早いですが、白玉小豆が出されます。

544 語るのは…(25.1.9)

日本三大名城といったら名古屋城・姫路城・熊本城。現存する最古の天守をもつ城は、愛知県の犬山城といいますが、残念ながらその美しさを感じる視点を持ち合わせていません。だから、正月番組に「日本最強の城SP」の文字を見つけて、意気揚々と録画しようとすると、「リアルタイムで見るならいいけど、録画してまで見ることはあなたに限って絶対ない」と言われて素直に断念。私のことを私以上に知る人の言葉は、時に真であることが多いのです。

城好き芸能人は多いようで、「笑点」大喜利の司会を務める春風亭昇太さんは誰もが認める城マニアです。安住紳一郎アナウンサーもその一人といいます。雲海に浮かぶ幻想的な「天空の城」竹田城(兵庫県)などを目にしたら、もしかすると城好き仲間になれるかも?でも、亥鼻城や大多喜城のほかシンデレラ城くらいしか行ったことがない者が城を語るのはおこがましい気がします。

さて、昨日から待望の給食が始まりました。初日はカレー、今日は鶏の唐揚げと豚汁といったメニュー。ただニュースを見ると、取材先の八百屋でキャベツ1玉が千円で売られていてビックリです。今年の前半は、食品分野の値上げラッシュがある見通しで、物価高は止まりそうもありません。当然、給食も直撃です。以前も触れましたが、1食当たりの基準単価と必要栄養価が決まっている中で美味しいものを提供しなければなりません。学校栄養職員の腕の見せ所という見方もあるでしょうが、現実はそんな生易しいものではなく、献立作成と食材のやりくりに頭を悩ませる姿を見ます。飲食店も家庭も悲鳴を上げる現状ですから…。

そうした中、12月の学校評価に「給食が以前に比べて質素」「無償化の弊害」「揚げパンは体に悪い」「デザートは不要。糖尿病になる」という指摘がありましたが…。

543 ゆく年くる年(25.1.8)

例年より紅白歌合戦をしっかり見ていた気がする大晦日でした。西田敏行さんに捧げる『もしもピアノが弾けたなら』を、武田鉄矢さんほか親交があった4人が歌いました。1981年の紅白で歌われた曲といいますから43年も前。なんと大学入学の年ですが、いまだに歌詞を覚えています。逆に、ミセスの『ライラック』を聴きながら「こんな歌詞だったのね」と一人合点する私でした。

年末・年始と天気のよい日が続きました。傘の出番がないので、玄関外に置いてある素焼きの傘立てが、この時期は泥ネギや大根、ゴボウの保管庫に様変わりします。そんな寒さの中、肩をすくめて俯きがちになりますが、目線を上げれば空気が澄んできれいな空が見えるのもこの時期の特徴かもしれません。真っ先に見つけたオリオン座からたどる冬の大三角形がきれいです。一方、部屋のカレンダーは「お月くん」にかわり、月齢を確かめることができます。今晩は月齢8.2。来る14日の満月(ウルフムーン)に向けてふくよかになっていきます。

さて、ある日の我が家の夕飯のおかずは唐揚げ。レモン汁を切らしていたのか、「ちょっと外へ行って、レモンを1個採ってきて」というお言葉。「さみぃ~」と言いながら渋々収穫しましたが、もしかしたらこれって幸せな瞬間なのかもって気づいたのです。ある校長先生は、完全リタイヤしたら田舎にログハウスを建てて、畑をやって暮らしたいと熱く語ります。一部自給自足の生活も好きな人には最高なのでしょう。でも私は、プランター菜園程度で十分。自宅から歩いて行ける範囲で必要なものが揃う今の生活を手放す勇気はありません。

542 ねっこ(25.1.7)

12月下旬、北九州のファストフード店で中学生殺傷事件があり、その数日後には我が家に近いところで高齢夫婦刺殺と8棟の火事が起こりました。犯人は近くに住む人間だったり知人だったりと、他人事とは思えなくなります。

さて、年末まで放映されていたドラマ『海に眠るダイヤモンド』は興味深く、King Gnuの主題歌に涙誘われる最終話でした。1916年に日本初の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅が建設されたのが端島(軍艦島)でした。回を重ねると、およその入坑の仕方を知ることができますが、驚き以外の何物でもありません。まず、準備を終えた鉱員は、持ち物チェックを受けた後、ケージと呼ばれる壁もドアもないトロッコに乗ります。それは秒速8mというスピードで、スカイツリー1本分の高さを急降下して地下600mに到着します。そこからトロッコ列車(人車)のある場所まで4~500m移動して、斜度20度もある人車に後ろ向きで乗るのです。採炭現場の入口に着くと、8人くらいのグループでさらに移動したといわれます。海底1000mを超えた場所ですから、いかに過酷であったか想像はすれども理解など到底できるものではありません。

長崎市の端島は、10年前に世界文化遺産に登録された明治時代の遺産ともいえる構造物です。岩礁の周りを埋め立てて造られた人工島で、今年で閉山から半世紀が経ちました。遮るものなく風雨にさらされ、建物は倒壊の恐れに瀕しています。土台となる護岸にも穴が開いて浸食が進んでいるようで、現在、海面下では保全工事が進んでいるといいますが、こちらの作業も機械化が進んだとはいえ、気の遠くなる作業なのではないでしょうか。でも、一度は足を運んでみたい場所の一つです。

「♪誰も気づかない ありふれた一輪でいい … ただ黙々とねっこ伸ばして あなたに見つかるのを待つの」切なくなるメロディが耳に残ります。子供たちも私たち大人も、誰に見えなくても強く根を張って生きていきたいものです。

541 へび(25.1.6)

あけましておめでとうございます。今朝のニュースで、川に転落して亡くなった小1女児の悲報を聞きました。ほかにも事故や事件が多く報道された中、無事始業式を迎えられることは、文字どおり「有難い」ことなのだと感じ、うれしく思います。今年は巳年、干支は「乙巳(きのと・み)」です。

干支とは、甲乙丙…で始まる十干と十二支の組み合わせで60通りあり、その42番目が乙巳なのです。「ヘビ」というと、気持ち悪い、怖いなどの理由で嫌われ者ですが、脱皮を繰り返して成長する姿や生命力の強さから、「長寿」「復活」などを象徴する縁起のよい生き物とされることもあります。

さて、過去の巳年を遡ってみると、36年前(1989)は昭和64年であり平成スタートの年でもありました。学校職員が疎い、バブル経済の絶頂期ということもできます。24年前(2001)には、USJやTDSが開園しました。12年前(2013)は、「倍返し」や林修さんの「今でしょ!」が流行った年であり、東京オリンピックの開催が決定したことで沸き立ちました。

今回の巳年は、どんな嬉しいことや試練が待ち受けているのでしょう。「鬼が出るか蛇が出るか」はわかりませんが、「ヘビに睨まれたカエル」の如く委縮して何もできなかったり、「竜頭蛇尾」に終わってしまったりすることのないよう気を引き締めたいものです。「蛇足」「藪蛇」と言われようとも、「長蛇を逸す」と言われても、様々なアプローチやアクションはきっと無駄にはならないはず。「灰吹きから蛇が出る」のたとえの如く、ちょっとしたことを大事にしていけば「瓢箪から駒が出る」ことだってあるかもしれません。

今年度はあと3か月ですが、まずはそこまで、ご協力を引き続きお願いします。

540 転機(24.12.23)

カッコよくて素敵な大人になりたいとずっと思ってきました。寡黙で簡単に笑わないことがカッコイイと思っていた高校・大学時代。群れない一匹狼にあこがれました。そのモデルが、俳優の故 松田優作さん。埠頭を彼女と歩く場面、タバコをふかして、ただ前を歩くだけなのにカッコよさが背中からにじみ出るように感じられたのです。だから、写真を撮られても笑わない!を決めていました。

でもある時、「笑っていないと幸せが逃げちゃうよ」と言われて、努めて笑顔を作るようになると、自然と笑えるようになりました。笑顔でいることは、自分だけではなく目の前の相手のことも幸せにできるのではないかと思うまでなったのです。

また、私はどちらかというと真面目だけど融通の利かないタイプでした。子供の前でも大人の前でも、面白おかしく演じたり羽目を外したりすることが大の苦手。そんなある年の忘年会、幹事グループの一員になりました。場を盛り上げようと皆が考えた計画で、バニーガール姿をする羽目になったのです。女性用の衣装と網タイツ、口紅までつけました。「どうにでもなれ」といったやけくそ。でも、不思議とみんなが大喜びしているのです。何かをするなら、文句を言いながらやるより楽しく活動した方が気分はよいし、人は笑顔になることを学びました。人生の転機は三度と言われますが、こんな小さな経験でも人は変わっていけるような気がします。

新年を迎えるこの時期も転機(チャンス)と言えそうです。「今年こそ」「今年なら」「今年も」など、新たな気持ち・目標をもって一歩踏み出すことが大事。そのために、教頭先生が教職員に不祥事ゼロを改めて訴えました。冬休み間近の放課後、悩んだ結果の作品です。

「ひ」 必死に働いた9か月

「ら」 楽になれる日がやってきます

「た」 たらふくお酒を飲むかもしれませんが

「しょ」しょうがないで済む不祥事はありません

「う」 ウキウキしても、子供の顔は忘れずに!

まさか、「私の転機は不祥事でした」なんて笑いの種にもなりません。というわけで、よい年をお迎えください。

539 餃子(24.12.20)

母が元気で台所に立って家事をしていたころ、実家に帰るとき、「食べたいものはある?」とよく聞かれたもの。息子は、必ずと言ってよいほど揚げ餃子をリクエストしたのです。我が家では作らないメニューだったからかもしれません。父が好まなかったから、実家の餃子にニラはなし。でも、ニラの有無にかかわらず、上から添える手作りトマトピューレとマッチしていたのです。

子供たちが家にいた頃に皿にのる餃子は7~80個ありました。息子とは大人げない競争です。最後の1個をとった者が勝ち名乗りを上げるような戦い!残り少なくなった頃合いをみて、茶碗や別の器の陰に餃子を1個隠します。そして、素知らぬ顔で大皿の上の餃子に箸をのばします。互いに最後の1個を食したと思わせておいて、茶碗から隠してあった最後の1個を出して口に放り込んで高笑いするわけです。やっぱり大人げない!

2人になった今では、慌てることなくゆっくり食べられます。少し前から、時々餃子を包む作業を手伝うようになりました。すると、妻の手際の良さに舌を巻きます。なかなかきれいにヒダが作れません。揃っていないと焼くときに大変だそうです。ゆっくり確実に…、次第に慣れてきた頃には、肉の餡もなくなっているのです。餃子のヒダは、皮が熱で膨らんだ際に破れないようにするためらしいのですが、ある番組で検証したら、ヒダがなくても剥がれなかったといいます。

さて、いざ食べる段階、酢は多め。テーブルにはラー油は2種類。一つはS&Bの一般的なもので、もう一つは山椒独特の味のもの。私は専ら後者ですが、醤油・酢・ラー油の配合も人それぞれで面白いものです。

餃子にも焼き餃子・揚げ餃子・水餃子とありますが、いま無性にひさご亭の餃子を食べたい!

538 シルバニアファミリー(24.12.19)

寒い一日となりそうですが、あと2週間もしないうちに、「辰」から「巳」へバトンタッチ。それにしても、「巳」「已」「己」の見分けがつきにくいですし、3画目の縦棒をどこから始めるかで、音も意味も変わってしまうのですからたちが悪い!ついついどの字を使うか迷ってしまいます。ちなみに、「已(すでに・のみ)」を読める人ってどれだけいるのでしょう。

竜や蛇といった生き物ではなく、こちらはウサギやリスなどの可愛らしい動物たち。そして、その人形などが生活するドールハウスといえば「シルバニアファミリー」。子供向けの人形遊びのシリーズで、発売からかれこれ40年。今ではその人形は、累計110種類以上というから驚きです。主要ターゲットは10歳以下の子供ですが、大人が魅了され、嵌って趣味になる場合も多いと聞きます。

かく言う我が家も10年前までは、「赤い屋根の家」などが2~3個あって、人形や調度品もたくさんでした。子供たちのためというより、自分たちが楽しむために集めていたのです。だから、埃が被らないようにまめに掃除もしていたように思います。ただ、手放す時期を考えていたら、以前勤務していた学校の先生が、自分の子供のために欲しいと立候補。めでたく全員おうちとともに里親のもとへ引き取られていったのです。

夏に放映されたドラマ『西園寺さんは家事をしない』でも、主人公のキャリアウーマンが秘密の部屋にシルバニアのコレクションを飾っていました。自分だけの自由な時間を満喫する空間であり、癒される瞬間を目にして、たくさんの共感が集まったのではないかと勝手に想像するのです。人それぞれにきっと癒しの空間があるのかもしれません。小学生の頃の私は、机の下の狭い空間が大好きでした。

537 「3010」運動(24.12.18)

道端の草や土に霜が降りる寒さとなり、タイツを履くタイミングを考えています。

「8020運動」といったら、80歳になっても自分の歯を20本以上残そうという歯科医師会等が提唱するスローガンであることはよく知られています。先日の就学時健診を終えて学校歯科医が、「園児や小学生段階までの口腔衛生は親の責任」というニュアンスの話をしてくれました。「永久歯に生え変わるのだから大丈夫」ではなく、8020は乳幼児の頃から始まっているのです。

では、「3010運動」なるものをご存じでしょうか?家でその話をしたら、しばらく考えて「30歳までに自分の歯を10本以上残そう、じゃ変だしなぁ」と、とぼけて言う隣の声にスルーを決め込んだ私。実はこれ、千葉市の飲食店で始めた、食品ロスのための呼びかけだそうです。

話は飛びますが、先日、旧知の友達夫婦と昼食会をしました。久しぶりに会ったので様々な話に花が咲きます。互いに車だったので、アルコールは飲まず、専らおいしい料理を堪能する時間となりました。同じようにこれからの時期は、復活した忘年会や新年会が開催されて、賑やかに会食する機会が増えます。乾杯の後すぐにビール瓶を持ってお酌して回り、おしゃべりに時間を割きます。先の「3010運動」は、この宴会の最初30分と最後の10分は自席で料理を楽しむように呼びかける内容だといいます。確かに、宴会料理にあまり手を付けないままお開きになるようなことも多く経験してきましたが、ここ数年は、司会が自席での食事を促すアナウンスを耳にするようになりました。

これからのシーズン、飲んだら乗るな!飲んでも食べろ!です。

536 友達?いや、友垣(24.12.17)

スペインから十数年ぶりに来日した親子が、日本では当たり前の光景に目を疑ったという記事を読みました。それは、自分の息子と同じ年齢の小中学生が、一人で電車・バスに乗っていることだといいます。首都マドリードでは、十代半ば頃まではあり得ないことで、親の送迎が当たり前。これにより自立がスポイルされそうですが、「世界平和度指数」の「社会の安全と治安」領域において、日本が世界7位という背景があってこそと考えると胸を張れそうです。ただ、夜のファストフード店で突然、知らない人に刺されるなんて事件があると、心配の種はどこでも同じなのかもしれません。

さて、市内音楽会や八中B地区別音楽会の最後に、集まった皆で『ふるさと』を歌いました。その時、60数年して初めて知ったこと2番の歌詞「♪つつがな~しや 友がき~」という部分。「友だち」だとずっと思い違いをしていたことに気づいたのです。あ~恥ずかしい。

「恙(つつが)ない」とは、最近では耳慣れない言葉です。手紙などで「つつがなくお過ごしでしょうか」と相手に問うこともあったのです。この言葉に似たのが、ツツガムシ(ダニの一種)です。昔から死に至る風土病として恐れられてきました。逆に、そのツツガムシに刺されて病気にならないことが「つつがなし」、つまり平穏無事であることを意味したのです。さらに「友がき」は、「友垣」とも書いて、垣根を建てるときに横に固く結んでいくことになぞらえて、友情で結ばれた仲を表すのだそうです。

どれもこれも初めて知ったことですが、勘違いに気づいて調べてみると新たな発見もたくさんあって面白いものです。

今日と明日、書き初めの練習をエアコンの入った体育館で行います。6年は「夢の実現」、5年は「世界の国」、4年は「美しい空」、3年は「友だち」で、「友がき」ではありません!

535 メインスポンサー(24.12.16)

小学校6年間で学ぶ漢字は、現在1026字。都道府県名で使われるちょっと難しい漢字20字を加えて、4年生で学習するようになったのは2020年度の学習指導要領からです。なかなか難しい文字もありますし、それ以上に普段はほとんど使わない漢字があります。その筆頭が岐阜の「阜」ではないかと思うのです。普段の生活場面でお目にかかることは皆無といっても過言ではないはずの唯一無二の存在感。そのほかにも栃木の「栃」、埼玉の「埼」、新潟の「潟」、滋賀の「滋」、愛媛の「媛」、茨城の「茨」なども使用が限定的な気がします。思いつくのは、栃の実・山埼さん・干潟・滋養・才媛・野茨といったところです。1026文字が一堂に会したら、様々な不公平感が聞こえてくるのではないかと想像してしまいます。

綾瀬はるかさんは広島出身、鈴木亮平さんは兵庫出身。この二人を起用した「アリナミン」のCMをよく目にします。お疲れの人が多いのは今も昔も変わりはないようです。そのCMを見ながら、「♪タケダタケダタケダ~」と急に歌いだす輩がいます。現在の販売元はアリナミン製薬ですが、以前はアリナミンといえば武田製薬でした。そんなわけで懐かしいメロディーを口ずさんでいたのです!

昭和の時代には、テレビ番組にメインスポンサーがついたテレビ番組が多くありました。時代劇『水戸黄門』はナショナルの提供で、「♪明る~いナショナ~ル」と歌われ、『クイズダービー』はロート製薬でしたから、「♪ロートロートロート~」と番組が始まる前に流さたのです。番組メインスポンサーとは違いますが、「♪チョッコレイト、チョコレートは明治~」は耳慣れた音楽でした。今思うと、インパクトあったなぁ。

各都道府県それぞれにローカルCMがあるようですが、『秘密のケンミンSHOW』が取り上げるような県民に親しまれる歌や映像ってあるのでしょうか?

534 スター誕生(24.12.13)

年の瀬28日に全国高校サッカー選手権大会の開会式と開幕戦が行われます。国立競技場で決勝戦が行われる1月13日まで長丁場です。千葉県代表の流通経済大柏高校は、大晦日に佐賀東高校と初戦を戦います。繰り広げられる熱戦の中に、これから応援したくなる私のスターを見つけたいと考えています。

サッカーに疎くても、「♪う~つくむなよ~ふり向くなよ~/君は!美しい~/戦いに敗れても~/君は美しい~♪」という歌詞を聞けば、大会歌であることに気づく人はいるはずです。だって、かれこれ半世紀近く演奏されてきましたから…。高校野球でいえば、『栄光は君に輝く』みたいな存在でしょうか。この『ふり向くな君は美しい』(ザ・バーズ)のメロディーはサッカー好きには堪らなく、まさに王道のような音楽なのです。(あくまでも私見)

この曲は、作詞が阿久悠さんで作曲が三木たかしさんという、昔懐かしいタレントスカウト番組『スター誕生』の審査員だった二人の作品です。当時の審査員といえば、現文化庁長官の都倉俊一さんもいました。この番組は、ピンクレディーや山口百恵、桜田淳子、森昌子、中森明菜、小泉今日子、石野真子の共通点でもあるのです。そして、彼女らとともに私も歳をとったわけですから、こんな話に共感できない人は少なくないと知っていながら…。

今日6年生は、アスリート(元バレーボール・ビーチバレー選手)の黄秀京(ファンスギョン)氏を迎えて学ぶ機会を得ました。どんな話が聞けるか、どんなことに子供たちが反応するかが楽しみ!

533 もういくつ寝るとクリスマス~(24.12.12)

明けていく東の空がオレンジ色になっていくのもきれいですが、見通しのよい場所で眺める日没後の西の空は、グラデーションがとっても鮮やか。秋冬の変化していく空の様子は、ずっと見ていても飽きず、逆に引き込まれそう。まさに「マジックアワー」です。

クリスマスはまだなのに、そろそろ新年を迎える準備に気が行ってしまいます。部屋の24時間換気をする数か所の換気扇のフィルターの交換、雨戸やサッシの汚れ落としなど、大掃除の計画で気が重くなるなんて言おうものなら怒られそうです。そんな中、鏡餅をどうしようかという話になりました。毎年、切り餅入りの簡単な組み立て式鏡餅を買って備えていましたが、買い替える無駄のない置物にしようと意見がまとまりました。陶器やガラス、木など結構あるものです。縁起物でもありますから、気に入ったガラス細工の商品をチョイス。でもクリスマスツリーがまだ主役ですから、箱の中で首を長くして出番が来るのを待っているようです。

さて、クリスマスが近づけば、クリスマスソングがあちらこちらから聞こえてきます。どの曲が自分の一番のお気に入りだろうと考えます。『白い恋人たち』(桑田佳祐)や『サイレント・イヴ』(辛島美登里)、『恋人がサンタクロース』(松任谷由実)、『ラスト・クリスマス』(ワム)や『All Want For Christmas Is You』(マライア・キャリー)など浮かびますが、やはり『クリスマス・イブ』(山下達郎)ではないかと思うのです。深津絵里さんや牧瀬里穂さんが起用されたJR東海のCMで使われたことも影響しています。だって、携帯電話の普及していない時代の淡く切ない想いが歌とぴったりで、結婚したての自分たちと重ねて錯覚するには十分なインパクトだったのです。

今の十代・二十代なら『クリスマスソング』(back number)を選ぶでしょうか?♪聞こえるまで何度だって言うよ、君が好きだ~♪って?!

532 人間ウォッチング(24.12.11)

ホームで電車を待つ間、ビルの屋上に設置されたライブボードに目が行くことがよくあります。すると、アニメのキャラクターの誕生日を映し出しています。ドラえもん(9/3)やちびまる子ちゃん(5/8)など一部のキャラクターの誕生日は知っていても、なかなか覚える機会はありません。ましてや、誕生日を設定する意味があるのかという疑問まで沸き起こります。でも、ネット上にキャラの誕生日一覧表が存在するくらいですから、アニメ好きには外せない重要事項なのかもしれません。

通勤時は、最寄り駅始発の電車を利用します。ゆっくり座って読書ができるからです。必然的に見知った顔の人それぞれが座る場所が決まってきます。7人掛けの右端が私の定位置で、不可侵がお互いの暗黙の了解。足は閉じて慎ましく座ります。いつも正面に座る男性は、顔の割にマスクが小さい。斜め向かいの席の女性は、十二単が似合いそうな髪型。逆を見ると、くたびれて艶をなくした革靴がちょっと気になります。

端の席は、途中から乗った人も狙う場所ですが、混雑してきたときに時折イラっとすることもある場所。ドアの脇に立つ人の髪やダウンのフードがその一つですが、今日は高校生のカバンに下がったサンタの衣装のウサギさん。ブラブラして頭に当たりますが、本人は気づく由もなく…。手で振り払いたいのをじっと我慢して、頭の位置をずらすとまたそこに。乗り換えたあとの電車は朝のラッシュ。ここでも、テニスラケット状のものをリュックに入れて背負ったまま乗り込んだ高校生は、自分の鞄が迷惑になっていることに気づかない様子。園児・学童の段階に、他者へのマナーや周りを意識する習慣を教えていくことは、きっと損にならないと思うのです。

531 選挙活動(24.12.10)

新聞のコラムに、万葉集にある『貧窮問答歌』(山上憶良)の文字を見て、とても懐かしい気持ちになりました。“ 風まじへ 雨の降る夜の 雨まじへ 雪降る夜は すべもなく 寒くしあれば 堅塩(かたしお)を とりつづしろひ~(略)~かまどには 火気(ほけ)ふき立てず 甑(こしき)には 蜘蛛の巣かきて 飯炊(いいかし)く ことも忘れて~ ”と続きます。氷雨の夜の寒さに震え、麻で作られた夜具で耐え忍ぶ姿や火の気のない竈、蜘蛛の巣を張った調理具などから奈良時代の農民の貧しい生活の様相が余すことなく伝わるようです。はて、この歌を題材に授業をしたのは社会科だったか?真剣に教材研究していた頃を思い出します。

さて、政党を組織し、公約を作って発表、そして投票を終えた6年生のある教室で、開票作業が行われていたのが先週末。クラスごとに複数の党があって、学年全員と授業参観にいらした保護者が1票ずつ投票をしました。子供たちは、録画された他クラスの演説も聞いて、その学級にも票を投じました。この日の学級では、116票中37票を獲得した「水党(すいとう)」がトップ当選。各学級のトップの党が、次は校長室にやってきて説明をして実現を訴えるようです。ちなみに、この学級には次のような党がありました。

①水党 → 衛生面・環境面の改善!水道水の温度調節と自動化を図ります!

②SIT党 → 学習環境を快適に!

③電波党 → タブレットを使った快適な学習を!体育館や音楽室などにもWi-Fiを設置します!

④NEW屋上自由党 →皆が自由に出入りできる屋上を作ります!リラックスできるように芝生を敷いたり、椅子やハンモックを設置します。さらに床面を黒板にして、自由に書けるようにします。

⑤ピカピカ党 → 掃除機とモップを使って、ピカピカにします!

⑥カメラ党 → 防犯カメラを設置して、安全・安心な学校に!監視だけでない防犯を!

子供たちに政治をより身近に感じてほしい、1票の大切さを考えさせたいなど、歴史学習を中断しても実施したい強い思いがあったのだと思います。だからこそ、子供にも指導者にも残るものは少なくないはず。

530 枯らさないように(24.12.9)

現行の保険証の新規発行は、先週2日から停止され、マイナンバーカードにどんどん移行されていきます。10月末現在の保有率は、人口の75%強といわれ、年が改まった3月には運転免許証との一体化も進められていきます。

保険証との紐づけや公共料金支払いなど、個人的にやってはきましたが、なかなかカードの登場機会はありません。少し前に薬局に設置された機械にマイナカードを翳したあと、顔認証を求められたものの本人を識別してくれません。マスクが原因かと思って外してもなお考え中?パスワードはうろ覚えだし、困りながら何度も顔を枠の中に入れていたら、やっと認めてくれました。傍から見たら変なおじさん。でも、すべての個人情報が内蔵チップに記録されていると思うと、携帯が怖くなります。

しばらく天気のよい日が続く中、昨日から急に冬の寒さになり、ダウン系のアウターに切り替わりました。雨が降らない日が続くと、鉢植えの植物が知らぬ間に水切れを起こします。夏場の乾燥は想定内なので、朝晩2回は水やりを欠かしませんが、この時期は気温が高くないから大丈夫だろうと高を括っているとあら大変!葉色が悪くなってパラパラと落ちているものが見られます。学校全体や教室内でも、子供たちの様子をきちんと観察し、水やりしたり肥料を与えたりしないと、気づかない間に心が枯れ始めている子が現れないとも限りません。人も肥料の量やタイミングに要注意です!

校長室の窓際で観葉植物のウンベラータが、手のひらより大きな葉を13枚広げています。学校に着いてカーテンを開け、こちらも水切れさせないように管理しながら3か月余り。根元から40㎝の高さになりました。元々は邪魔な茎を剪定して、枝から育ててきたもの。この度よりよい環境を求めて、来客用玄関の靴箱のわきに移動。成長が楽しみなのは、これまた子供たちと一緒!

529 サツマイモ(24.12.6)

辺りが暗くなったころに、ラッパの音がして「石焼~き~芋~、お芋~」と言いながら屋台を引くおじさんが時々現れた昔が懐かしい。今では、そんな声を聞くこともなくなりましたが、スーパーの入口では常時袋入りのサツマイモが買ってくれるのを今か今かと待っています。

野菜売り場にもサツマイモがズラッと並ぶ季節です。紅はるか・シルクスイート・紅あずま・安納芋・栗かぐや等々、種類が豊富で、国内で流通しているものだけで50種類前後あるといわれます。ホクホク系からねっとり系まで、好みが分かれそうな反面、「芋なんてどれも一緒でしょ」という人だっているはず。我が家ではカボチャ同様、ホクホクした品種しか選ばれませんが、口の中の水分をどんどん奪うタイプは、どうも苦手です。

給食では、秋になってサツマイモの天ぷらや芋栗ごはんが出ましたが、その他にも大学芋や芋けんぴ、干し芋、スイートポテトとおいしいものばかり。先月末に行われた町会の防災訓練では、焼き芋が振舞われたといいます。また、サツマイモの餡に栗の甘露煮を入れた栗きんとんをお節料理に出す家庭もあるでしょう。

ところで、「新じゃが」「新タマネギ」とは言うのに、「新サツマイモ」というのは耳にしません。ただ、耳慣れないだけであるようです。一般的に出回るサツマイモは、温度・湿度管理をして2~3か月貯蔵して、糖化を進めてから出荷します。一方の新サツマイモは、収穫後すぐに出荷するので水分が多めで、糖度はあまり高くないものの爽やかな食味と言われます。その特徴を生かした料理も紹介されています。

喩えは悪いですが、子供たちを芋に置き換えると、どれ(どの子)も同じではありません。熟成させたほうがよい芋(子)もあれば、早く調理してあげたほうがよい味を出す芋(子)もあります。調理(指導・支援等)の仕方で、よりよい味を出すこともあります。可能性を伸ばし、自信を育む意味でも、その見極めは複数の目で様々な角度からしていきたいものです。

528 肌ケア(24.12.5)

11月頃から、さまぁ~ずの二人を起用したサントリーのスキンケアCMをよく目にするようになりました。照れてしまうようなやりとりも自然体で好きです。もしかすると、スキンケアチャレンジに躊躇していた男性の背中を押しているかもしれません。かくいう私も、乾燥の季節突入なので、これまで2種類だった液体・クリームを4種類にして万全の態勢を敷いています。朝の洗顔でその違いを実感中!

今日は、来年度入学の園児を対象とした就学時健康診断が行われます。全校職員で子供たちやその保護者を迎えます。初めて小学校に入学させる家庭は、どのくらいあるでしょう。例年7~8割程度ですが今年は?

自分の子供たちが小学校に入学した四半世紀以上前を思い出してみると、保護者として初めての学校には不安がいっぱいでした。見聞きすることも少なく、圧倒的な情報不足からくるものと言わざるを得ません。また、どんな先生だろう?友達とうまくやっていけるだろうか?と考えてしまいますし、登下校の事故も頭をよぎります。だから、子供が自らの言葉で話す出来事が新鮮かつ喜びだった記憶があります。

今は受け入れる側として、新入学かどうかを問わず、見える・話せる学校であることが、保護者の不安を少しでも小さくできると思っています。だから、「もっとこうだったらいいな」と思う建設的な意見を、保護者・学校評価の自由記載欄に見ることができたらうれしいです。

校長も少しでも若く見えて、はつらつとしているほうが多少は安心感が増すかもしれないと思いながら、日々のエイジングケアに勤しむ日々!?

527 NOW(24.12.4)

今年の流行語大賞は、「ふてほど」だそうです。ドラマ『不適切にもほどがある』を観ていましたが、一度も口にしたことはありませんでした。授賞式で阿部サダヲさんも似たことを…。それよりも驚いたのが、学童保育に入れない待機児童数が千葉県は全国4位。市町村別にみると、船橋市が輝ける(?)ワースト1、市川市も18位という多さという報道。本校には学童が4室、前任校には5室もあり、これ以上の拡張は無理です。それでも「小1の壁」「小3の壁」が厳然と立ちはだかっているといいます。逆に、学校では教室不足から配置に頭を悩ませます。

さて、半世紀前に高視聴率をとった夕方の生放送バラエティ番組『ぎんざNOW』をふと思い出してしまいました。司会のせんだみつおさんが一躍人気となり、お笑いタレントを数々生み出しました。その人気コーナーが「しろうとコメディアン道場」。関根勤さんや小堺一機さん、竹中直人さんなどがデビューするきっかけにもなったのです。クイーンやキッス、ヴァン・ヘイレンなどの大物アーティストも出演しましたが、ノーギャラだったとも噂されます。

この「ナウ(NOW)」は、英語では、現在・たった今の意を表す単語ですが、広辞苑には、「昭和の流行語」「今風であるさま、現代の好みに合いスマートなさま」とあります。当初は「ナウな○○」的に使われ、先の番組につながっていました。80年代になると、少し形を変えて「ナウい」と表現し、「新しい、現代的だ」という意味で使われました。さらに2000年代末には、SNSなどの投稿の末尾に用いて、自分が現在いる場所や置かれた状況を表すために使用されたのは誰もが知るところ。ただ、今では「もう古い」と言う人もいます。

同じ「ナウ(NOW)」ではありますが、時代とともに使われ方が変わっていくなんて、言語文化は面白いものです。次はどんな形で「ナウ」が登場するのでしょう?

526 折り紙(24.12.3)

冬至に向かって、日出時刻がどんどん遅くなっていきます。一方、日没は今がピークで、午後4時半を待たずに日が暮れ、すぐに真っ暗になります。帰宅時に電車に揺られて、吊革につかまりながら流れる景色を眺めていると、ガラス窓に映った自分と目が合います。額に刻まれた3本以上ある深い皺を見て、消せなくなってしまったのはいつからだろうと考えます。両手で伸ばそうが引っ張ろうが、形状記憶の皺はたちまち元通りに。遮ることなく全身で太陽光を浴び続け、肌のケアもおざなりだった私がぼやこうものなら、「それは必然!」「何を今更言っているの」と一蹴されてしまいます。笑うとできる目尻の皺も、校長室に来た子が「1,2,3,4…」と指差し点呼しながら教えてくれます。あ~嫌だ、嫌だ。

11月のある日、たんぽぽ学級の男児が、教室で一生懸命折っていた折り鶴を校長室に届けてくれました。丁寧な作業が窺われ、ロッカーの上に飾ってあります。折り紙は、脳トレにもよいみたい?

その折り紙の歴史は古いようで、7世紀に和紙が生まれて以降、供物や贈り物をする際に包みを美しく折って飾るようになった頃が始まりとされます。年月が経つうちに、折り方そのものを楽しむ折り紙が生まれます。江戸時代に一層親しまれ、明治時代には幼稚園や小学校で教えるほど盛んになっていった歴史があります。

最近のニュースで、学生アカデミー賞のアニメーション部門で日本作品が初めて銀賞に輝いたと報じられました。作品名は「Origami」。正方形の紙が、様々な生き物に折られていき、生命の息吹を感じる美しいCGアニメです。まさに日本の伝統と先端技術の融合といった感じです。ただし、どんなにきれいでもCGはあくまでもCG。手作りに敵うものではないと考えるのは古い?

525 やめられない、とまらない♪(24.12.2)

11月下旬から新聞にズワイガニやタラバガニの早割キャンペーンの広告がでかでかと掲載されるようになりました。割安感はありますが、年末年始まで冷蔵庫を占領することになりますし、キャパの確保ができません。正月に照準を定めて、時機をみてスーパーでの購入となりそうです。

一方のエビ、といってもカルビー「かっぱえびせん」の話。この菓子は誰もが知る長寿商品。先日、孫がオレオに牛乳をつけて嬉しそうに食べていましたが、かっぱえびせんの牛乳がけも決して邪道ではないようです。むしろ、シリアル風でおススメという人もいるので、まずは数本からやってみようかと…。

「かっぱえびせん」は今年60周年を迎えたようで、その記念企画として、日常の「やめられない、とまらない」事をテーマに川柳募集がされたようです。大人でも子供でも、わかってはいてもついついやめられない習慣などがあるもの。応募総数3.2万超の句の最優秀に輝いたのが、“走り出す 十八歳の 好奇心” でした。「あるある!」と強くうなずけた作品が “タイトルは どこまで続く Re:Re:Re:Re:Re” と “犯人が 見つかりそうで 午前2時” の秀作2つ。また、キッズコースもあって、こちらも勝手に3作品を選んでみました。

①生えかわり グラグラした歯 ベロで押す

②今日もまた ママに言われる 水筒出した?

③地面みて 白だけあるく ほかはだめ

誰もが経験してきた道のようで、クスッと笑みがこぼれます。

524 ブラックフライデー(24.11.29)

「イスラエルとレバノンが停戦合意」の速報がスマホに飛び込んだのが水曜日。昨日の新聞第1面でも報じられました。一昨日は、前夜の雨があがって20℃超えの晴天でしたし、昨日も暖かな秋晴れの一日。これらを示唆しているように思えてしまいました。つながりを実感することが少ない両国ですが、覆われた重い靄を振り払い、不思議と気持ちが軽くなった気がします。ロシアとウクライナの争いも収束に向かうことを願うしかできませんが、想うことも大事。

さて、日本ではなかなか定着しない感があるのが「ブラックフライデー」。アメリカでは、毎年11月の第4木曜日に「感謝祭」が催され、祝日となります。木曜日と土日曜日に挟まれた感謝祭翌日の金曜日をブラックフライデーと呼んで、感謝祭のプレゼントの売れ残り一掃のために安売りセールが実施されます。買い物客が殺到するといい、日本でも年末商戦を控えて売り上げが伸び悩む11月は同じですから、8年前くらいから大手企業が始めた経緯があり、広まりつつあります。そして今日がその日。

それにしても、ブラックにはあまりよいイメージがないのになぜ黒なのでしょう。どうも小売業者が儲かって「黒字になること」、あるいは店舗などが混みあって「黒山の人だかりができること」をイメージした「ブラック」だといわれます。意訳するなら黒字の金曜日といったところでしょうか。

来週から師走。12月は記念日やクリスマス、年が明ければ子供の誕生日と続くため、自ずと家計がひっ迫します。それに先立つ出費を、今は控えたいというのが我が家の実情。だからもう少し我慢がまん。

523 元気でいれば…(24.11.28)

週刊誌の見出しに、「マイコプラズマ・コロナとのトリプル流行が招く最凶インフル 年明け1週間で222万人感染」とあります。本校では、10月中旬から下旬にかけてインフルエンザ罹患が多くありましたが、市内学校では11月入って以降だいぶ増えている様子。改めて手洗いやうがいの励行をはじめ、マスク着用を心がけた方がよさそうです。

先週末、前々任校で社会科の公開研究会があり、社会科部会に所属する私は参観してきました。市内でも若い先生が社会科の面白さを知って、学びながらそれぞれが授業を展開していることをうれしく思うとともに、一生懸命教材開発に力を入れていた頃を懐かしく思い出します。

3年生以上の学級が2クラスずつ授業展開をしましたが、まず足を運んだのが6年生の教室。当該校勤務最終年に入学した子供たちが6年生になっていたからです。授業が始まる少し前に行ってみると、どのクラスの子も一瞬「ん?」という表情をした後、会釈する子や小さく手を振る子が増えていくではありませんか。覚えていてくれたのだと思うと感激です。元気で子供たちとかかわり続けていれば、成長した多くの子供たちの姿を見ることができるのです。まるで孫の成長を喜ぶじぃじそのもの。平田小の子供たちもいつまで覚えていてくれるのだろう。

話は変わりますが、スポーツ吹矢という競技に以前から興味を持っています。5~10m離れた円形の的をめがけて、腹式呼吸法を用いて矢を放ち、得点を競うスポーツです。日本スポーツ吹き矢協会では、段や級の認定を行っており、武道のような「型」もあるそうです。モットーは「礼に始まり礼に終わる」であるといいますから、弓道に近い感じでしょうか。

健康にもよいとされるので、お年寄りも取り組んでいます。肺機能や胸筋・腹筋の強化、血行促進などの効果が期待され、集中力も高まりそうです。やってみたいけれど、平日に活動するサークルばかりで残念!

4年生校外学習が行われる今日は、「いい(11)ふきや(28)の日」らしいですよ。

522 漢字テスト受験(24.11.27)

テレビのニュースで、事件についてアナウンサーが神妙な顔で伝えています。「容疑者は62才の男。事件当夜…」と聞きながら、ふと自分と同世代であることに気づくのです。交通事故を起こした人も、殺人犯もみんな似たような年齢であることを知る度に複雑な心境になります。

6年生の男児がふらっと校長室にやってきて、漢字50問テスト用紙を手渡してきました。多くを語りませんが、どうも解答してほしい様子です。遡ること数か月前、6年生の教室前廊下に置かれたテスト用紙を1枚手に取って、部屋に戻って取り組みました。天邪鬼な私は、普通に答えても面白くないと考えて、敢えて間違えた答えを書いたのです。間違えた解答にも意味を持たせる必要があると思うと、これまたなかなか難しい。先の男児は、その時と同じような解答を求めているようでした。

手強かったのは、例えば「ちゅう返りをする」という問題。「宙」が正解は百も承知ですが、「ちゅう」と読む漢字は数々あれど、「中」「忠」「注」「虫」「昼」「柱」などどれも「返り」とマッチしないのです。結局「鼠(ねずみ→チュー)返り」と書いたわけです。さらに、如何ともしがたかったのが「垂れる」と書く問題。電子辞書まで引っ張り出してもよい答えを見つけられず、その文字を使って液が垂れているような絵文字にして提出しました。どれもこれも、コチコチになり始めた頭の体操にはうってつけ!気に入ってくれたかな?

担任に尋ねると、先生が「持って行ってみれば!?」と後押ししたわけではなく、自分で面白そうだと考えて校長室に足が向いたようです。こんな爺さんに親近感を抱いてくれているなら嬉しいことです。

521 面白いと思えば…(24.11.26)

「ゲップ」といっても、お腹いっぱいで口から溢れ出すガスではありません。現在は「ローン」「分割払い」と言いますが、昔は「月賦」という言葉を使っていたこと急にを思い出しました。懐かしい響きです。“このテレビは月賦で買った”“車の代金を月賦で支払う”などと言われてきたのが、たぶん平成を境に死語になったかもしれません。ドラマ『海に眠るダイヤモンド』は、70年近く前と現在とが交互に映し出されますが、まさにそうした時代の言葉として語られているのです。

少し前になりますが、JR総武線の改札機が新調されました。大きな変化がないので気づきにくいのですが、ICカードを翳す面の角度が若干利用者側に傾いていることがわかります。この微妙な傾き具合は、きっとタッチミスや読み取りミスを減らすために、計算・検証し尽くされた結果の産物、努力の結晶なのだと、改札を通過しながら思う毎日です。

よりよい生活のためのリニューアルは、家庭でも学級でも工夫次第のような気がします。校長室前の廊下に、体育館のステージ袖から長椅子を1脚運んできて、本などを読めるリラックススペースを設置したことはHPで紹介しました。掲示したクイズに頭をひねる場所など使い方は様々ですが、ここも「まるごと図書館」のワンコーナーのつもり。どれだけの利用があるかは、これからの工夫次第!教頭先生も職員室に本を置いて、「島野図書館」を作ったので、教育書を数冊寄贈しました。面白いと思えば、あれこれ考えすぎずにまずやってみることも大事です。

6年生の社会科が、一時的に政治に戻って学んでいます。先の衆議院議員選挙で、改めて興味を持った様子。政党を結成し、公約や実現したい政策を身近に見つけて演説・投票など模擬体験するそうです。関心をもって進める活動には、相応の学びがあります。振り返りの感想も知りたいなぁ!

520 できることは増える(24.11.25)

1週間前に1,2年生の算数科授業研究会を行いました。事前授業も含め、全員が1回は展開をしています。講師の先生からは、「今日の授業を通して何が見えるようになったか」を意識することで学びが深まるという話に首肯しています。これは、必ずしも授業だけではないかもしれません。視野を広げたり、着眼点が明らかになったり、新たな気づきが生まれたりするのは、学級や家庭での声かけ次第ともいえそうです。

この日、「たし算九九」や「ひき算九九」があることを初めて知りました。「かけ算九九」は当たり前でしたが、私たちはこれらを知らず知らずに暗記して、数の感覚として身につけ、暗算しているなんて凄いと思いませんか。

さて、我が子たちが幼かったころのビデオ映像をDVDに編集したのに、どんな機器を使っても再生されずに諦めて20年くらい過ぎるでしょうか。でも、これを蘇らせてくれた業者がありました。約5時間にもわたる宝物ともいえる映像が、DVD3本に記録されて手元にやってきたのです。早速再生です。さすがに30年以上も前の機器による撮影ですから、映像は現在のような鮮明さに及ぶはずもなく、粗いの一言。でも、新米パパと新米ママの若さだけではなく、様々な想いがぎっしりと詰まって見えます。映画でも2時間あると飽きてしまう場合がありますが、そういった気持ちは全然起こりません。子供たちが獲得していく芸を、何とか記録に残そうと必死になっていることが窺えるから笑えます。半年とか1年とかいう長いスパンではなく、わずかの間にできることがどんどん増えていることがわかります。それを楽しみ愛おしく思う私たち夫婦。

小学校に入学したての1年生から卒業間近の6年生まで、変化の幅に差はあっても、一人一人の変容にきちんと気づいて喜べる大人でありたいと思います。特に、「心」「気持ち」「意欲」といった目には見えにくい部分こそ気づいてあげられるように…。

519 谷川俊太郎さんを偲ぶ(24.11.22)

娘の家から引越してきたクリスマスツリーを押入れから出して、新しいオーナメントを飾りつけました。ショッピングセンターもクリスマスと正月が一緒にやってきた賑やかさです。家でも外出先でも、大人も子供も、見ているだけでワクワクする気持ちになるから不思議です。逆に、カレンダーを眺めていると落ち着かない気持ちになってしまう時季です。

先週末は、膝痛がだいぶよくなって、ウォーキングしようという気持ちになりました。色づく木々や色とりどりの花を見ながら、歩くという当たり前の行為が普通にできる悦びに改めて気づかされました。そこで、先日亡くなった谷川俊太郎さんを偲び、詩『生きる』風に表現してみました。

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、立ったままズボンや靴下が

履けるということ

便座に尻もちをつくような状態で

座らなくてもよいということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、点滅を気にせず横断歩道を

わたりきることができるということ

グーグルマップの示す予想時間内に

目的地まで行けるということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、手に取りたいものに近づいて

すぐに手の中に入れられるということ

手すりやエスカレーターの有難みを

忘れてもよいということ

そもそも、外出しようという

気持ちにさせるということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、自分の足で歩くことの尊さに

気づくということ

校外学習の引率ができるということ

3階の教室にも足を運んで、

子供たちを見られるということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、あなたにもっと近づけるということ

今日は授業参観。担任と保護者の気持ちが、子供を中心にもっと近づけるチャンスかも。来週は4,5年生の校外学習やたんぽぽ学級の合同学習発表会が予定されています。そして…11月が終わればカレンダーはあと1枚きりに。

518 その言葉、大丈夫?(24.11.21)

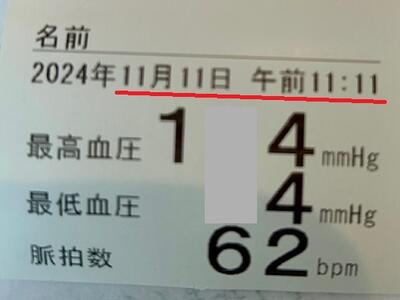

病院に設置された血圧計で計測をすると、日時が記録されてプリントアウトされます。整形外科を受診した際に打ち出された記録用紙を見て、思わずスマホを取り出してしまいました。だって、ポッキーの日(11月11日)の11時11分ではありませんか。勝手に特別感を抱き、きっとよいことがあるはずだという幻想にとらわれてしまうのは悪い癖!

数日後、足を引きずるようにして横断歩道を渡る際、普段なら余裕で渡れるのに、渡り終わらないうちに歩行者用信号が点滅しているではありませんか。歩くのが遅いお年寄りを見かけますが、焦る心境がわかる気がしました。「足を引きずるように」という部分を、「びっこを引きながら」と書こうと思って躊躇いました。差別語かもしれないと思ったからです。調べると、一般的には差別語とされているようです。

日本語は、世界でも豊かで美しい言語であると言われますから、元々の言葉自体に差別語はないと言ってよいのでしょう。要は使うときの問題。相手を疎外する意味で使えば、その言葉が差別語となりますし、相手が嫌な気持ちを抱く場合は、不快語と言えばよいのでしょうか。日常生活で使われるうちに知らず知らずと刷り込まれた用語も多くあります。心身や病気に関する用語に限ってみると、「めくら」「おし」「つんぼ」「かたわ」「気ちがい」「ちんば」など色々。令和の時代には聞かないものばかりでしょうが、私はよく耳にしていました。差別語の中に、「片手落ち」「手短か」等が見られますから注意が必要です。また、性別に関する差別語は、現在のジェンダーに通ずるものが多くみられます。

そういえば昔は、左利き(サウスポー)を「ぎっちょ」と言っていたのを知る世代は少ないでしょうが、これも差別語なのかもしれません。そんなことばかり考えてしまうと、慎重にならざるを得ず、何も言えなくなってしまいそう。でも、無意識ほど怖いものはありませんから…。

517 植物の秋(24.1.20)

近隣の田舎道を走ると、家の周りに色とりどりの小菊が咲いています。キク科の花は、空気をきれいにして悪いエネルギーを浄化したり、その場所のエネルギーを活性化させたりもする縁起のよい花だと考えられています。また、天皇の御紋に使われるほどの品格を備えた高貴な花で、不老長寿の意味をもつ菊は、おめでたい正月にピッタリと言えそうです。菊を飾ると「福が来る」「よい子が育つ」ともいわれるそうですから、小菊を摘んで小さな花瓶に生けるのもよいかも…。

急に気温が下がった昨日、朝の安全指導を兼ねて久しぶりに学校の周りをゴミ拾いして回りました。体育館奥の外環側の歩道は、2年前ほどではないものの弁当などのゴミがあちこちに散らばっています。背丈の伸びた草の中に足を踏み入れて、プラ容器やペットボトル、吸い殻などを袋の中へ。

ひと通り拾い上げて、戦利品ともいえるいっぱいに膨らんだゴミ袋に満足しながらズボンの裾に目をやると、1cmほどのシャーペンの芯状の種がびっしりとくっついています。草むらを見ればと、コセンダングサが生えています。「やっちまったぁ」と心の中で呟きます。ヘッツキ虫と呼ぶものの一種で、花が終わったばかりの時に摘んで、友達の服を的に見立てて投げて遊ぶ植物です。昨日に限って、スボンもジャケットも毛を多く含む暖かい素材だったのに不注意以外の何ものでもありません。手で払っただけでは落ちないので、部屋に戻ってゴミ箱を脇に侍らせ、一つ一つ摘まんではポイ!それにしても植物の仕組みって凄いと、感心しながら手を洗ったのです。

いま平田小では、風に飛ばされるプラタナスの枯れ葉に頭を悩ませます。きれいに色づかないまま茶色く枯れて、なかよし広場一面に広がるわ、歩道で吹き溜まりを作るわ。大きなままでかさばるし、掃いても掃いてもキリがありません。はて、どうしたものか。

516 合唱大好き(24.11.19)

先週行われた市川市児童生徒音楽会を見に行きました。2日間の午前・午後で、4部制による開催でした。文化会館のステージで歌う姿と聞こえてくる声は、学校の体育館に響いた歌声を遥かに超える、自信が感じられるものでした。透き通った声と人に伝えたいという想いをひしひしと感じたのです。他校が2曲発表する中、『HEIWAの鐘』というパワフルな1曲に絞った潔さもよかったのかもしれません。卒業式でまた子供たちの歌声を聴けると思うと期待感がムクムク。同時に、涙がこぼれてしまいそうな予感が…。そんなことを思いながら、音楽的センスに欠ける私が、14校の合唱を聴いた感想を偉そうに書きたいと思います。

まず、どの学校もピアノの伴奏が児童・生徒です。家で相当練習したのでしょう。歌う側は「伴奏は途切れない」ことが前提で、その信頼の上で成り立っていると思います。ですから、伴奏者のプレッシャーたるや半端ではないと勝手に想像し、尊敬の念を抱きます。伴奏者もさることながら、指揮者も全体のコーディネーターであり、エンターテイナーともいえそうです。ある中学校の指揮をした女子生徒は、クラスに一体感を生み出しているように見えましたし、とても楽しそうでした。

また、合唱ではスーパースターはいらないことを感じます。男声と女声の調和、声の厚みと深みなど、ハーモニーが聴く者にどのように届くかが大事。そういう意味で、今回6年生が何を感じたかを知りたいと思います。同じ小学生に、あるいは中学生の歌う姿に3年後に自分を重ねて、刺激を受けた子供たちがたくさんいたらうれしいです。

合唱大好き!歌う子供たちの表情を見ているのが大好き!というわけで、あっという間の2時間でした。

515 雪見だいふく(24.11.18)

林の中のナナカマドがきれいに色づいています。庭の万両や千両も赤みや黄色みが強くなってきて、深まる秋を感じながらの昨日の20℃超えにギャップを感じます。

朝食後に歯磨きをするために洗面所に行くと、少し間をおいて妻が「何?」と尋ねます。「いやいや、一言も発していないよ」「空耳じゃん?」と返してからふと気づきました。「ごちそうさま」を言い忘れていたことを。催促の「ん?」は、日常茶飯事。いばれることではありません。「阿吽の呼吸」とか「以心伝心」、「言わなくたって伝わっているはず」ではなく、きちんと声にすることを大事にしないと、家族という近しい関係だからこそ、崩れてしまって取り返しがつかなくなることだってあるかもしれません。ただ、言うは易し行うは難しデス。

さて最近、ロッテ『雪見だいふく』のテレビCMをよく見ます。この商品は、冬のイメージが強いせいでしょうか。1981年誕生といいますから、40年以上のロングセラーです。初代CM出演者は、伊藤つかささん(知らないだろうなぁ)。その後、中山美穂さんや榮倉奈々さん、土屋太鳳さんなども登場して、現在の森七菜さんに至ります。味も、最初の10年間はバニラだけでしたが、イチゴやチョコ、さらにマスカットやミルクティー、パンケーキ味まで出されているようです。子供のおやつとしての需要が減っていくにしたがって、ターゲット層を広げているようです。

そんな今日は、「雪見だいふくの日」です。11月は「いい」の語呂合わせで、18日である理由は、パッケージを開けた時のスティックと2つの大福で「18」に見えることからといいます。食べた人の心を包み、ほっこり真ん丸になりそうな雪見だいふくを今晩の食卓に乗せたら、一粒万倍日でもあるので、大きな「福」がやってくるかなぁ。

514 からだ元気かな?(24.11.15)

今月初めに休んだ後、6年生が廊下ですれ違いざまに、「体、大丈夫ですか?」と声をかけてくれました。気遣いができる人であることがうれしく思います。また、担任からも何らかの情報が伝わっていたのでしょうが、声にしてくれたことに感激です。こうした子供たちに囲まれているからこそ元気でいられるのかもしれません。

さて、足繁く通う図書館に行くと、カウンターのそばに「今年の漢字」一文字を募集する用紙が置かれています。来月9日までの公募で、12日に発表されるようです。AIによる概要欄には、不安定な世界情勢から平和を願う人が多いことから、「和」という文字を挙げています。

能登地震に始まった2024年。子供たち自身が、「自分の一年」を漢字で表すとしたら…。4年生以上の児童に理由も添えてアンケートをとってみたいと考えています。どれだけの回答があるかはわかりませんが、個々を振り返るよい機会になるかもしれませんし、大人側の発見や驚きなどを見つけられるかもしれません。

ちなみに私の場合、〈体〉という字が思い浮かびます。昨年末以降、ケガを含めて病院に何度行っただろうと指を折って数えます。健康であることの大切さや自分の体の管理の重要性を痛感する一年でした。毎朝飲む薬の数は、増えることはあっても減りそうもありませんし、来年になったら劇的に改善するというものでもありません。日々の努力あるいは不摂生は、確実に蓄積されて体にあらわれるのです。悲観的になりがちですが、ワクワクする毎日を希求する私の耳には、幼い娘が踊りながらよく歌ってくれた、ポンキッキで流れていたメロディーが聞こえてくるようです。

“♪からだ元気かな?みんな元気かな?…(略)…頭、おでこ、眉毛、目・目・目…、鼻、口、耳、頬、顎、顔、首、肩、オーライ!…♬”と。「大丈夫!」と胸を張って言えるように、今年の残った日々を頑張ります。

513 断捨離(24.11.14)

庭のアーチに這わせたLEDの電飾が寿命を迎えたため、新しいものに買い換えました。クリスマスシーズンには電飾屋敷が見られますが、我が家は一年中、電球色のライトがチラチラと瞬いています。なくても困らないものですが、あるとちょっとだけやさしい気持ちにさせてくれるような気がして…。防犯も兼ねた、庭の印象的な表情を演出します。近隣の小中学校のフェンスにも、先日大人や子供でソーラーイルミネーションの配線を施していました。自宅への道すがら、「おかえり」と迎えてもらっているような気分になります。

さて、やっと箪笥の衣替えをしました。とは言っても、クローゼットの衣装ケースにしまった冬物を引っ張り出して、箪笥内の半袖類と入れ替えるだけですから大した作業ではありません。でも、「あっ、そういえばこんな服を去年買ったっけ」なんて思い出す機会にもなります。

一方、クローゼットのアウターも増えるばかりです。通勤用のコートは5枚ありますし、ダウンやフリースジャケットほか、ワンシーズンでどれだけ手を通しただろうと思われるものも吊るされています。「新しいのを買うなら、着ないものを処分しないと入りきらなくなるよ」と言われますが、「いつか着るだろう」「まだ着られる」と決断が鈍ってしまう中、2着が息子のもとへ嫁いでいきました。

本棚の上や下にも商品が入っていたケースがいくつも置かれています。保証書や接続コードが収められていてなかなか捨てきれません。文庫本だって「また読むかもしれない」と思いながらも開いた例(ためし)はないわけで、まるごと図書館に寄贈されるタイミングを待っているような気がします。私の断捨離はいつ始まるのやら。

512 メンテナンス(24.11.13)

インドの首都ニューデリー周辺の大気汚染が深刻だという記事が、スモッグに覆われた街の写真とともに掲載されていました。呼吸器や耳鼻科系の不調を訴える人が増え、市民の平均寿命を10年以上短くしていると言われるほどだそうです。「雲一つない青空」は望むべくもなく、人口世界一の国は大気汚染でも中国を抜くという不名誉な状況。特に11月から1月という、今頃からの時期に悪化するといいます。

そんなことを考えながら、朝の肌寒さを感じながら思い切り吸い込む空気は、鼻が少しだけツンとして気持ちがよいものです。見上げた空が真っ青だと、自然と嬉しさがこみ上げます。ただ、寒くなったせいか、右足薬指に鈍痛があります。以前、放送室のスチール台に強打してひびが入ったと診断された場所。治ったはずなのにどうして?「冷え込む日は、古傷が痛むんだよね」と耳にすることがありますが、まさにそれかも。

そんなある日、膝痛で歩行困難な状態に…。手すりや壁につかまらないと階段の上り下りができません。どうしても電車で出かけなくてはいけない用事があった日曜日は、普段使わないエスカレーターやエレベーターをフル活用して、足を引きずるようにやっとの思いで目的地に赴き、家に帰り着いたのです。翌日病院では、筋損傷と診断をうけましたが、思い当たるフシはありません。老化のあらわれ?

気持ちよい澄んだ空気を思いきり吸い込んで、メンテナンスを兼ねて体の各部をきちんと動かし、油を差してあげないといけなさそうです。ただし、無理は禁物!これは、老いも若きも同じです。

511 短歌(24.11.12)

たまに新聞や雑誌などで名前を見ることのある歌人が木下龍也さん。学校に歌集を贈る活動をしたり、『あなたのための短歌集』を発行したりする気鋭の歌人だといいます。例えば、“教室を生き抜くための短歌をください”というリクエストに、〈違いとは間違いじゃない窓ひとつひとつに別の青空がある〉と返しています。高学年にもなると、ちょっと背中を押してもらえて、救われた気持ちになる子もいるかもしれません。航空大学校の卒業式で餞の詠(うた)にもなりそうなのが、〈思いきり翼をひろげきみはきみだけの空路を颯爽とゆく〉という作品。目の前に大きく広がる青空と未来が広がっている様子がうかがえます。

小学生も短歌を詠む機会があるかもしれません。俳句より難しいと思う人もいるかもしれません。でも、言葉を入れ替えたり、遠回りするような表現をすることで見えてくるものがあったり、自分を見つめ直すことができたりするのかもしれません。つまり短歌を作る時間は、ありのままの自分と向き合い、本当の自分に気づく時間になるのかもしれません。

新聞に投稿された現代短歌を、プロの選者が講評を交えて作品を紹介するコーナーを目にしますが、私はやっぱり俵万智さんの選んだ作品に親しみを感じてしまいます。好みは人それぞれです。

熱があって具合の悪かったある日の夕方、ウトウトしながら夢とうつつを行ったり来たり。ふと、「食べた食器、洗ったまま!」という妻の声が夢の中で聞こえます。キッチンの洗いかごに洗った食器を立てかけたままだったことを思い出して、慌ててベッドから起きだして拭いて食器棚にしまったのは言うまでもありません。いやだいやだ、その場にいない人間の声に動かされるなんて。それ以上に、いつも言われているのにできない自分もいやだ。こうした心の機微というか動きも短歌なら楽しく表現できそうな気がします。

510 シブがき隊(24.11.11)

10月下旬、プロ野球ドラフト会議が行われました。即戦力や将来性など様々な思惑やチーム事情が反映されます。このドラフト会議は、1965年の第1回から数えて60回目を迎えたそうで、これまでいろいろな事件やドラマがあシブがき隊りました。

半世紀近く前、作新学院で「怪物」と言われた江川卓さんは、指名球団への入団を拒否し、翌年のドラフト前日に巨人と電撃契約。他球団や世論から大バッシングでした。また、PL学園のチームメイトだった桑田真澄さんと清原和博さんもドラフトに翻弄された感じです。

今年も歓喜の姿が報道され、指名選手が続々と入団発表をすると思いますが、10年後にユニフォームを着ている保証はどこにもありません。それほどの生存率の低さに、栄光と挫折が交錯する厳しい世界ですが、それは野球界ばかりではありません。ちなみに、今回広島5位指名の菊地選手は鶴指小→第八中の出身だとか。

さて、6年生を対象に「シブがき隊」を結成しました。体育館外環側に生る柿の実を干し柿にして食べようというのが目的です。そこで先週、高枝ばさみを使って収穫。今日は、皮むきと紐で結わえる作業を家庭科室で14時半から1時間程度行いますが、ヘルプお願いできる方いらっしゃいませんか?

滅多にできないことを体験できる学校って楽しいと思うのです。これを機に毎年のイベントなると嬉しいなぁ。10年後も続いる保証はありませんが…。ちなみに、配付した募集用紙に、やっくん(薬丸裕英)・もっくん(本木雅弘)・ふっくん(布川敏和)3人の写真を入れたら、「写真の3人は誰ですか?」と尋ねられました。「昔のアイドルグループに、シブがき隊ってあったんだよ」と教えましたが、関心なさそう。募集のネーミングに粋を感じているのは私だけかもしれません。

509 恐怖漫画(24.11.8)

ユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされた30語が発表されました。12月にはトップ10が発表されますが、流行ったと思われるほどのものは見つけられません。しかも、半分は今回初めて目にした言葉。不作なのか、私のアンテナの低さなのか?!

さて、漫画家の楳図かずお氏が亡くなりました。無邪気でパワフルな幼稚園児が主人公のギャグ漫画『まことちゃん』は大人気でした。手をパーの状態から中指と小指の2本だけを折るポーズと「グワシ!」というセリフは一世を風靡しました。このポーズ、未だに薬指まで動いてしまい、うまくできない私。でも、楳図作品といえば『漂流教室』に軍配を上げたくなります。元々ホラー漫画の旗手だった楳図氏が描く世界観は、小学生の私には怖いもの見たさ以外の何物でもありませんでした。床屋で一人順番待ちをしながらページをめくる店内に、ちあきなおみさんの『四つのお願い』が流れていたことまで思い出されます。おかげで、この歌まで怖いイメージがつきまといます。

一方、恐怖漫画というか心霊漫画の第一人者といえば、私の中ではつのだじろう氏です。『恐怖新聞』『うしろの百太郎』など大好きでしたし、心霊研究家としても活躍しました。怖いもの見たさ・聞きたさは、好奇心旺盛と言い換えればよく聞こえますが、「ぼっとん便所」に引きずり込まれるかもしれないと、行くのを躊躇ったあの頃…。そうそう、『インベーダー』という映画?の中では、「手を開いた状態で、小指だけを曲げられるのはインベーダー(侵略者)だ」と言われていたそうです。ご存じでした?

ところで、表題とした「恐怖漫画」を入力・変換すると、なんと「今日不満が」と表れました。入力ミスかと一瞬思いましたが…。決して不満はございません!

508 かわらけ(24.11.7)

6年生の歴史学習の導入で、市川市考古博物館学芸員さんにお願いして、今年も出前授業をしていただいたことは以前紹介しました。コロナ前は、貝塚の学習を兼ねて縄文土器を使ってアサリ汁を食べたこともあります。この縄文式土器が、人の生活の変化とともに弥生式土器へと変わっていくことも学びます。恒例の漢字クイズをしていたら、読めない漢字がありました。「土器」です。「どき」ではなく、4文字のふりがながある設定になっています。「かわらけ」と読むそうです。平安末期から江戸時代にかけて製作・使用された素焼きの土器のことで、主に椀や皿などを指します。

そういえば、茨城県稲敷市に大杉神社という場所があります。「悪縁切り」で有名で、一度行きました。心の中でまじないを唱え、土器(かわらけ)を御神石に向かって投げて叩き割ることで、悪い縁を断ち切るという神事です。でも何度投げても割れず、4~5回拾って戻っては繰り返す妻をゲラゲラと笑ってみていたのを思い出します。

今年最後の三連休最終日は、8割くらい体調が戻ったので、晴天に誘われるように茨城県笠間市へ車を走らせました。目的は秋の陶器市を見て回ること。これまでは益子ばかりでしたので、違った雰囲気を味わうために今回は笠間に。もう一つの目的はモンブラン。栗で有名な町なので、土産に買って帰ろうと考えたのです。でも、残念なことに持ち帰り用モンブランを見つけられず、かといってその場で食すために長蛇の列に並ぶのもはばかられ、焼き栗を一袋買っただけで…。

焼き物の産地は全国各地にあり、色鮮やかなものから素朴な色合いのものまで様々ですが、土の色や粒子感が感じられ、素焼きに近い飾らない陶器が私は好きです。立冬の今朝、買ったばかりのコーヒーカップのお披露目です。

507 子ども目線(24.11.6)

10年務めた幼稚園からこども園に異動して5年目の娘は、保育士としてベテランの域に入ろうとしています。今見ている年長のクラスでは、将棋が流行っているらしいのです。オセロでは負けない娘も、将棋になると勝手が違うようで、どの駒がどこへ動けるのか何度やってもさっぱりわからないと言います。ましてや裏返って赤い字が現れるとなおさらだとか。藤井聡太名人に触発された子もいるかもしれない中、適当に指してごまかそうとして子供に怒られる始末。本気でやっているかどうか肌で感じるようで、お見通しといった感じ?まるで、私と息子のカードゲーム対戦のようです。

さて、4歳と5歳の孫の姉弟を半日預かりました。近所の公園で追いかけっこや遊具遊びをしたあと、ドングリや松ぼっくり拾いに興じました。「小さい穴が開いていると、虫が入っているから拾わないようにしようね」と言うと、1つ1つ確認しながら「これはオッケー」と呟きながら小さな掌におさめます。そんな活動が延々と続きます。1時間も経ったでしょうか。遊び疲れて家に戻る途中、3歳前後の女の子が手を振りながら追いかけてきます。それを見て、「かわいいね」と言うのです。我々から見ると、「どっちもどっち」「ドングリの背比べ」なのに、小さな子には小さな子なりの世界観ととらえ方があるのだと新たな発見でした。

小学校で生活する子は6歳から12歳までいます。「まだ1年生だから」「もう6年生だから」と勝手に決めつけてコントロールしようとしたり、大人目線で物事を見て判断したりしがちですが、常に子供の目線に立って、正面から見つめること、信じることを忘れないようにしたいと思ったのです。

506 雨戸(24.11.5)

「しゃっくりを1秒で止める方法」という文字をSNSに発見。興味津々で読むと、“肛門を刺激します。指を肛門に入れて直腸をマッサージすると、迷走神経が刺激されて止まります。マジで効きます”と図解付きです。しゃっくりが何日も止まらずに困る人もいるようですから、試してみる価値はあるのでしょうが、私はノーサンキュー!

話は変わりますが、今は無き実家は平屋で、玄関以外に人が侵入できる場所が5か所もありました。闇バイトによる強盗事件が多発する現在なら、おちおち寛いでいられない造りです。当然、夜になると雨戸を閉めました。現在のようなシャッターではありません。戸袋(コブクロではありません)という何枚も雨戸が収まっているところに手を入れ、1枚ずつ引き出してはレールの上を滑らせて戸締りをします。最後の1枚にはカンヌキのようなものが設えられていて、木のレールに掘られた溝にそれを落とす仕組みです。8枚を閉める場所が1つ、4枚建てつけられている箇所が2つ、2枚建てつけが1つ。レールの滑りが悪くなったり、建付けが悪くなっていたりするとなかなか閉められません。温度や湿度などによる、雨戸のその日の機嫌にも左右されますから、結構重労働だったのです。

最近の新しい家は、電動シャッターが取り付けられています。音が静かで、力いらず。防犯性も高く、開け閉めの際に虫が侵入する心配もないといった利点ばかりです。我が家も交換したいなぁと思いつつ、「高価だし、まだまだ使える」と踏みとどまっています。ご近所には、夜でもシャッターを全く降ろさない家もあれば、昼間でもシャッターをほとんど開けていることを見ない家もあって、どちらも勝手な心配をしています。

505 ズルい(24.11.1)

一昨日から週末を含めて6連休となり、「いいなぁ」「ズルいなぁ」と声が聞こえてきそうです。大人子供関係なく、「○○でズルいよな~」なんて思うことがあります。羨ましいの裏返しで使うこともありますが、一般的に「ズルい」は自分を有利にするために、ごまかしたりだましたり、はたまた汚い手段を使ったりする様をいう言葉です。「こすい(狡い)」という言葉を昭和人は使いますが、悪賢いとかケチといった意味合いがあります。さらに、「あざとい」(浅はかでこざかしい・抜け目なく貪欲・あくどいの意)が使われることもあります。いずれにしても、相手を批判的にみる言葉であることに違いはありません。

でも近年は、「あざと可愛い」とか「可愛くてズルい」というような使われ方を耳にします。決して相手を非難するわけではなく、「不公平だよなぁ」「いいなぁ」という思いを持ちながら相手を褒めているわけです。

さて、今年も日テレの「カラダウィーク」が来週3日から始まります。これに関連して、情報番組内で「カラダ年齢チェック」をやっていました。バランスを取りながら、靴下を両足何秒で脱いで履けるかを計測するものです。HPに紹介されていますのでトライしてみては?用意するのは靴下だけ!

①両足に靴下を履き、気をつけの状態でスタンバイ。

②スタートの合図で、左足で片足立ち。右足の靴下を脱ぎ、靴下と両手で床にタッチ。再び右足の靴下を履く。

③今度は右足で片足立ち。左足と同じように、脱いで床タッチしてまた履く。

④両足立ちになり、気をつけの姿勢に戻って時間を計測する。

自分のかかった時間を選んで、診断をクリックすると、「30代後半」「50代前半」のように診断され、さらにおすすめの運動を動画で教えてくれるというもの。

毎朝の靴下を履く動作で、バランスを崩してケンケンしてしまうこともあります。そうならないように、ベッドのへりにもたれてフラフラしないようにしていますが、これこそズルい!

504 顔(24.10.31)

今週は自宅療養を医師から命じられ、髭も剃らないまま顔だけ洗って朝食です。何事もなき平和な一日であることを、ベッドの上から願っています。

やっと秋らしくなりました。昨日は体調が悪くて、病院まで暖房をつけて車を走らせました。それでもエアコンなしで車に乗れるようになったので、燃費が格段によくなりました。ある日、踏切でアイドリングストップが作動。上り下りの電車が交互にやってきても止まったまま。でも、さすがに耐えきれなくなったようで、急にエンジンが始動しました。すると助手席から、「ねぇ、地震!電車が行ったのにまだ揺れている」という声。エンジンがかかった振動を地震だと勘違いしたようです。平和です!(少し前も書いたような気が…?)

さて、そんな車のフロントマスクには表情があります。VWのある車種は、カールおじさんに見えますし、カエルや昆虫ほか、癒し系、怒り顔などに見えてしまいます。人間の心理現象の一つだともいわれ、「顔のパレイドリア現象」と呼ぶようです。車全体の印象に直結しますから、デザイナーの腕の見せどころでもありそうです。

ちなみに、踏切ですれ違った白のテスラ・モデル3。EVなので正面の外気導入のグリルがありません。それが私には、映画『犬神家の一族』の顔面に包帯を巻いた佐清(スケキヨ)さんに見えてしまうのです。そういう目で見て、もしよろしければ「あっ、スケキヨさんだ」と声にしてみてください。 最後に、白門に立って登校する児童を見守る朝の顔といったら、昨年度一度引退された千葉さん。今年度復帰して元気な声を響かせていらっしゃいましたが、寄る年波には勝てないとのことで、今日をもって勇退されます。全校には昨日放送で紹介しました。ありがとうございました。お元気で!

503 ちびくろ・さんぼ(24.10.30)

妻が先週末に具合が悪かったので、夕飯づくりです。一人でできるメニューは限定されるので、それ以外になると指導者を侍らせなければなりません。作ったのはマカロニグラタン!人生初で、ホワイトソースまで頑張りました。ただ、ナビの指示どおりに目的地に行くと道を覚えないのと同様、指示に従っているだけだと次に作れるかどうか…。でもスマホアプリという強い味方もいますから。

風邪がうつったみたいで、昨日から発熱。インフルじゃないといいけど。「おおきなかぶ」をもじるなら、私は妻からうつされて、妻は孫からうつされて、孫は幼稚園でうつされて…。ウントコショ・ドッコイショ、じじぃは元気ありません。

さて、マルチルームに集まって、仕分けされている図書の中に『ちびくろ・さんぼ』を見つけました。日本では昔、教科書にまで採用されるほど世界でも人気の絵本でした。しかしある時、黒人差別を助長するという理由で絶版となりました。日本でも1988年から復刻されるまで十数年を要したという歴史があります。

先の見つけた本に『ちびくろ・さんぼ2』があるではないですか。初めてみました。〈さんぼ〉に二人の弟〈うーふ〉と〈むーふ〉が生まれます。でも、サルに高いヤシの木の上にさらわれます。そこへ大きなワシがやってきて助けてくれたのです。ワシへのお礼に、なんと羊のあしを2本あげたというからリアルでビックリです。一方、さんぼの家では羊肉をあげてしまったので、ホットケーキをいっぱい作ったという、1巻とつながるような展開でした。校長室前に2冊とも置きましたので、ぜひ手に取って読んでほしいものです。

学校で読み聞かせをしたら、子供たちは肌の色に反応を示すのかなぁ。多様性が叫ばれる時代に…。

502 本格的な秋へ(24.10.29)

暑かったり寒かったりが繰り返されるので、半袖の服やパジャマをまだ仕舞えずにいます。逆に、タンスやクローゼットの衣替えのタイミングがなかなかつかめません。先週もスーツの上着を着るか否かで迷う毎朝でした。さすがにクールビズがあと3日で終了して、ネクタイ生活に移行です。

それでも朝晩はだいぶ冷えてきたので、鍋物がそろそろ解禁です。水炊き・寄せ鍋・もつ鍋・ちゃんこ鍋・おでん・しゃぶしゃぶなど様々です。鍋に投入する食材も多岐にわたりますが、白菜や豆腐は多くに使われる王道的存在。我が家も先日は、チゲ鍋風のおかずが器に盛られました。美味しかったのですが、食べ終わってから歯間に詰まったニラとエノキに閉口です。さらに、サツマイモご飯にかけた黒ゴマまで飛び入り参加です。歳をとるにしたがってスポットが拡大しているのか、とても気になります。したがって、歯磨きも入念に行うようになりました。

先週のことです。「今日、“ミンオー”やるよ。録画予約しておいた」「本を読んだっけ?」と尋ねられました。それって、もしかして“タミオウ(民王)”のことですか?正しいことを何度伝えても、ミンオー沼から抜け出せないようです。

池井戸潤さんの作品といえば、半沢直樹シリーズや『下町ロケット』などが有名ですが、本屋でまだ平積みされている『俺たちの箱根駅伝』も気になっています。上下巻あるので、買わずに公共図書館に並ぶのを心待ちにしている最中です。

ところで、箱根駅伝といえば、今月中旬に予選会が行われました。本選出場に1秒差で涙をのんだ東農大ほか、ドラマがたくさんあったはず。43校参加の上位は常連校ばかりが名を連ねますが、下へたどると母校の名前を発見。「えっ」という声にならない声が漏れます。

いつかゆったりできる時間がとれたら、箱根駅伝を沿道で応援して、温泉に入って、その後に食べる郷土料理や鍋物なんて魅力的だなぁ。

501 デジタル時代に(24.10.28)

リビングにはWi-Fiが入るのに、すぐ脇のダイニングや和室だと4Gの表示になってしまう不思議。学校の場合、タブレット導入の初期には同じ教室で全員が同時に使うとつながりにくくなるので、部屋を分けて使用することもありましたが、今は隣の教室で皆が使っていても問題がないようです。でも、校長室も含めてWi-Fi環境の整っていない部屋は数ヵ所あるのが現状です。あと10年もすれば、学校もスマートキーを使用し、音声認識・顔認証などで様々なものを動かせる時代になるのかもしれません。

ファミレスなどでは、タブレットでの注文が一般的になっています。場所によっては、ロボットが配膳をして、店員は案内や会計、片付けに限定されそうです。教室でもタブレットに触れる機会が、昨年度以上に増えたように思います。2年生でもローマ字入力を素早くこなしているではありませんか。ローマ字の学習は3年生ですが、必要がなくなりそうです。ただ、タブレット端末に向き合う時間は、静かでコミュニケーションがなくなります。そんな中で、授業とは無関係な画像や動画を見ている子もいて、近づくと慌てるなんてことも…。

さて、教科書を含めたデジタル教材先進国のスウェーデンでは、脱デジタルへの舵切りを始めたようです。紙媒体の教科書を使い、ノートなどに書く活動を増やすことで、集中力や考える力が伸びたことを実感しているといいます。現在では、端末を効果的な場面に限定しており、子供からも好評を得ているそうです。日本は10年以上後ろを追いかけている感じですが、ICT活用が目的ではありませんから、ツールとしての最大限の効果と深い学びのために、アナログとデジタルが両輪で機能するようにしたいものです。

500 ひねるとジャー(24.10.25)

世界には約二百の国や地域が存在しますが、安全に水道水が飲める国の割合は10%前後と言われています。つまり、ほとんどの国では安全に飲むことができないということです。言い換えると、蛇口をひねれば流れ出る日本の水道水の品質・安全性は極めて高く、世界でも稀であると言えそうです。

一般的に、水道水を飲まない人が多いと指摘されることがあります。ミネラルウォーターを飲み慣れているからなのか、「おいしくない」「ぬるい」ということを理由にするようですが、果たしてそうなのでしょうか。笑い話のような投書があります。“家族はペットボトルの水を飲む。水道水とは味が違うらしい。でも家族は気づいていない。ペットボトルのミネラルウォーターが少なくなったら、私が水道水を補充していることを”とあります。まさに知らぬが仏です。

こんな声もあります。“風呂・洗濯・洗車・プールetc、使った後の汚れた水を再生する大変さを考えている人がどのくらいいるだろうか”“自分では水を作れない。貴重で大切なものだと周知させ、意識改革するべきだと思う”など。(朝日新聞 beより引用)

さて、4年生の社会科「くらしと水」では、私たちの健康な暮らしを支える貴重な水がどのように確保され、各家庭に提供されるのかなどを追究していきながら、生活の仕方を今一度見直します。学習後に誰もが、水を大切にしようとか節水の必要性などを記します。でも、それをどれだけ実践できているのかは甚だ疑問ですし、そういう私も例外ではありません。

499 自慢できること(24.10.24)