文字

背景

行間

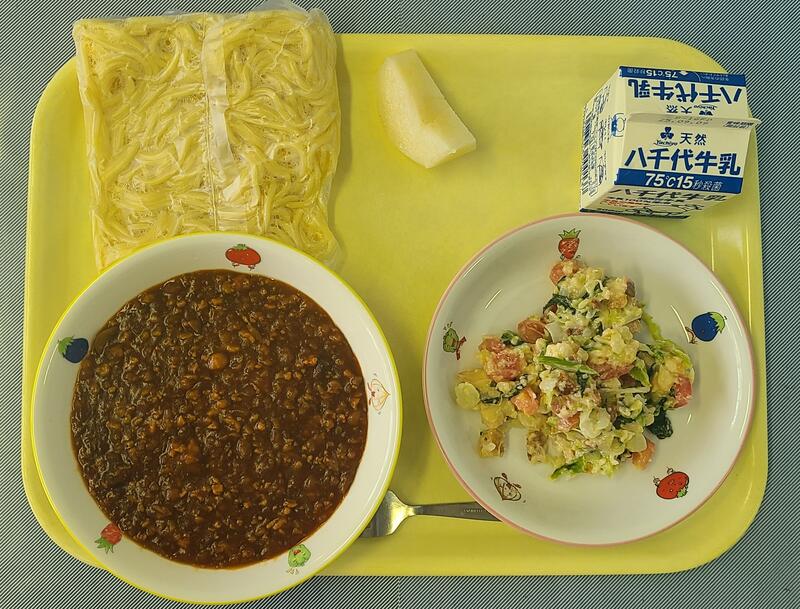

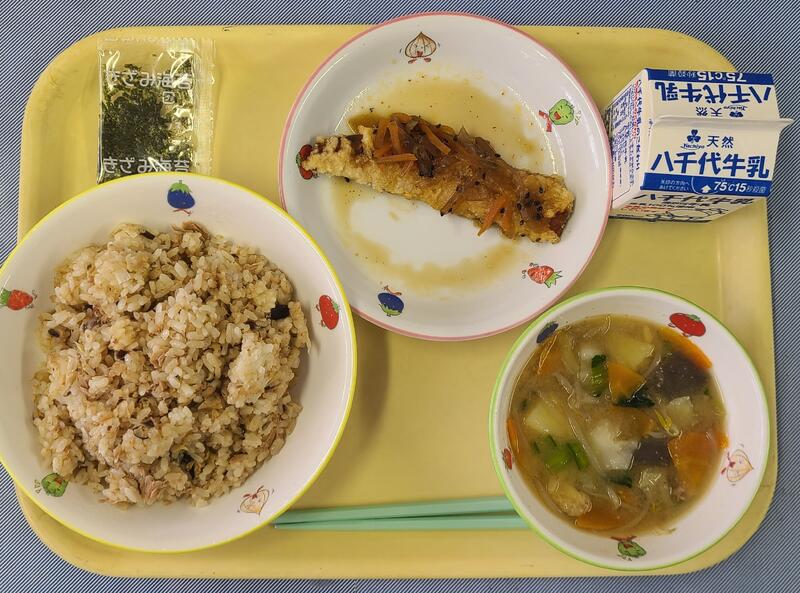

今日の給食

10月6日(月)の給食

献立は、栗ご飯、牛乳、いなだのから揚げ、すまし汁、月見団子、です。

今日は十五夜です。

十五夜とは、1年で最も美しいとされている「中秋の名月」と呼ばれる月を見ながら、秋の実りに感謝をする日です。

月見団子はよく噛んで食べましょう。

10月3日(金)の給食

献立は、ご飯、牛乳、白身魚のごまだれ焼き、じゃがいものきんぴら、沢煮椀、ぶどう、です。

今日は、「じゃがいものきんぴら」から「きんぴら」に注目してみます。

「きんぴら」はにんじんやごぼうで有名ですが、千切りにした野菜を甘辛く炒めた和食の調理法であり、根菜を使ったものを指します。今日のじゃがいもも根菜ですね。

「きんぴら」は名前がユニークです。なぜこの名前なのか調べてみました。

「きんぴら」は、江戸時代に人気があった浄瑠璃の主人公であり、怪力で勇敢であった「坂田金平(さかたのきんぴら)」に由来するそうです。

根菜のしっかりした食感や唐辛子の辛さ(今日は入っていません)が「強さ」を連想させることから名付けられたようです。人名だったのですね。

今日のメニューは、豚肉や小松菜も入っておいしいです。きんぴらはじゃがいももおいしいものと知りました。

じゃがいもの秋の旬は11月まで。まだまだじゃがいもを楽しめそうですね。

10月2日(木)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、四川麻婆豆腐の具、バンサンスー、杏仁豆腐、です。

今日は「杏仁豆腐」に注目してみます。

杏仁豆腐が中国発祥なのは多くの人が知るところですが、それを作り始めたのがお医者さんであることを知っている人は少ないかもしれません。

「杏仁」とはあんずの種の中心部ですが、咳止めや喘息に効果があると言われ、漢方薬として古くから利用されていました。牛乳を加えて食べやすくした薬膳デザートとして中国全土に広まったのですね。意外でした。

こんな話です。

杏仁豆腐を始めた董奉(とうほう)というお医者さんは、貧しい人たちから治療費を受け取りませんでした。その代わりに、患者さんには重病が治ると杏の木の株を植えてもらったそうです。

そしてやがて苗は林となり多くの実をつけました。実がなると「もし杏が欲しい人がいたら私に断る必要はない…」という看板を「杏」の「林」に設置しました。

こうした人々のために尽くした彼から「杏林(きょうりん)」という言葉が生まれました。「杏林」は名医や医療を表す言葉です。そういえば、杏林大学という医学系の大学もありますし、杏林製薬という製薬会社もありますから聞いたことがありますね。

ちなみに、杏仁はアーモンドの味と似ていると言われることもあるようですが、これは同じバラ科の植物だからだそうです。そのためもあり、最近では杏仁豆腐を作る際、アーモンドエッセンスやアーモンドパウダーで代用されることも多く、本物の杏仁を使った杏仁豆腐は珍しくなりつつあるようです。

「医食同源」とはよく言ったもので、特に杏仁豆腐はまさに医食同源ですね。しっかり食べて体も「元気」に過ごしてもらいたいです。

10月1日(水)の給食

献立は、きのこスパゲティ、牛乳、マセドアンサラダ、りんごのケーキ、です。

マセドアンサラダはこれまでも取り上げてきていますので、今日は「きのこスパゲティ」に注目してみます。

きのこは子どもたちにとって好き嫌いが分かれやすい食材かと思いますし、きのこが主役になるメニューもあまり多く聞きません。

しかし、きのこスパゲティは、きのこが主役であり、スパゲティの中でも人気があるメニューです。きっと、きのこがスパゲッティと合う秘密があるのではないかと思い、調べてみることにしました。

結果は「旨味・食感・香り」の3つです。

まず旨味は、きのこの持つグルタミン酸ほかの旨味がパスタの味を引き立てるとのこと。

次に食感は、きのこのシャキッとした歯ごたえが、モチモチしたパスタの食感とよく調和するそうです。

最後に香りは、きのこの香ばしい香りが、今日も使われているオリーブオイルやニンニクと相性がよいそうです。

なるほど、これだけ揃えば、きのこスパゲティが人気メニューなのもわかります。しかし、よくこの組み合わせを思いついた人(おそらくイタリアの方)がいたものだと感心しています。

相性抜群のメニュー「きのこスパゲティ」をしっかり食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

9月30日(火)の給食

献立は、ご飯、牛乳、鰹の薬味ソースがけ、友禅和え、すまし汁、です。

鰹には、2回旬があります。1回目は、3月から6月にかけての春、2回目は、9月から11月にかけての秋です。秋に旬を迎える鰹は、戻り鰹と呼ばれています。すまし汁には、少しでも秋の訪れを感じてもらえたらと紅葉の形の蒲鉾を使用しています。旬の食材をおいしくいただきましょう。

9月29日(月)

献立は、麦ご飯、牛乳、ハヤシライス、ひじきのマリネ、ヨーグルト、です。

ハヤシライスもひじきも麦ご飯もこれまで書いてきているので、今日はひじきのマリネの「マリネ」に注目してみます。なんとなくあんな調理法、というのはわかるのですが、詳しくわからないので調べてみました。

「マリネ」とは、肉、魚介類、野菜などを、酢や油、ワインなどをベースにした調味液に漬け込んだ、フランス料理の調理法です。

漬け込むことで食材が柔らかくなったり、風味をつけたり、保存性を高めたりする効果があります。

フランス、と上に書きましたが、もともとは、食材を海水に漬けて保存していたことから、「海」を意味するラテン語「mareマレ」がもとになっているそうです(英語「marineマリン」もラテン語のmareが語源になっています)。

それではひじきをマリネにする意図とは?

① 食べやすくする:ひじきは非常に栄養価が高いですが、子どもは苦手な子が少なくないので、酸味やオイルで洋風にして食べやすくする。ひじきと野菜で食感にもメリハリがつく。

② 保存性を高める:保存性が高くなるので学校給食にも向いている。

栄養価の非常に高いひじきをしっかりと食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

9月26日(金)の給食

献立は、キンパ風まぜご飯、牛乳、トック、りんごゼリー、です。

今日は「キンパ」を取り上げます。

これをお読みの皆さんはキンパをご存じでしょうか?

私は昨年度の1月に給食で提供されるまで、恥ずかしながら「キンパ」という料理を知りませんでした(今年の5月に6年生と一緒に八幡小学校まで歩いていた時、八幡小のそばにキンパ専門店があるのを見つけました。わりと近いところに専門店があるほどなのに知りませんでした)。

キンパは調べてみると、日本の海苔巻きに似たもののようです。海苔巻きと大きく違うのは、使っているのが酢飯ではなく、ごま油と塩で味付けされたご飯を使っている点です。韓国語でキムは海苔、パプはご飯という意味で、海苔ご飯というところでしょうか。

発祥を調べてみると、韓国料理として有名なので、当然韓国が発祥であるという説と、関西地方の太巻きが韓国に伝わって独自の発展をしたのだという説があることを知りました。

今日は、混ぜご飯という形で提供されていますが、ごま油の香ばしさは十分味わえます。昼間はまだ暑いので、ごま油の香ばしさと、具だくさんのまぜご飯をしっかり食べて「元気」に過ごしてほしいです。

9月25日(木)の給食

献立は、鶏飯、牛乳、ごま和え、スイートポテト、です。

「だしで味わう和食」第三弾!

今日は九州地方、鹿児島県から「鶏飯(けいはん)」です。

九州地方では、かたくちいわしの煮干し、焼きあご、椎茸、かつお節を使って「だし」をとることが多く、強く濃い味が特徴です。

だし汁をご飯にかけて食べてください!

9月24日(水)の給食

献立は、レモンシュガートースト、牛乳、チリコンカン、ツナサラダ、です。

今日は「ツナ」を取り上げます。

まず「ツナ」とは、スズキ目サバ科マグロ属に分類される魚の総称だそうです。具体的には、キハダマグロ、メバチマグロ、ビンナガマグロ、カツオなどが当たります。

ですから、生魚の状態もツナ、ツナ缶のような加工食品もツナ、ということになりますが、日本でツナといったら、主に加工食品を指しますね。

ツナ缶はマグロのイメージがありますが、上で書いたようにカツオも使われています。

それでは、「ツナ」と「シーチキン」の違いは?

ご存じの方も多いようですが、「シーチキン」は「はごろもフーズ」の登録商標であり、どちらも同じ「ツナ」ということになります。そのためシーチキンにはRマークがついているのですね。

栄養が豊富であることは有名で、水煮缶ならカロリー抑え目、油漬缶ならDHA・EPAを効率的に摂取でき、野菜などと食べることで栄養バランスが良くなります。

今日はキャベツ、にんじん、きゅうり、玉ねぎと一緒に提供されており、栄養バランスはすばらしいです。しっかり栄養を摂って、「元気」に過ごしてほしいです。

9月22日(月)

献立は、麦ご飯、牛乳、生揚げと野菜のピリ辛丼の具、むらくもスープ、市川の梨です。

【給食室から】

今日のデザートは市川市で採れた梨です。市川市は千葉県を代表する梨の産地なのを皆さん知っていますか?曽谷小学校では、3年生になると梨畑の見学があります。地元、市川で育った梨をおいしくいただきましょう。

さて、今日は「むらくもスープ」を取り上げます。

むらくもスープは、漢字を当てると「叢雲スープ」になるでしょうか。叢雲とは、群がり集まった雲であり、ひつじ雲とも呼ばれています。

溶き卵がスープの中に広がって、それが空にたなびく叢雲のように見えることからついた名前だそうです。とても素敵なネーミングですね。

溶き卵を入れたスープには、かきたま汁というものもあります。それではむらくもスープとかきたま汁の違いは何でしょうか?

調べてみると、むらくもスープは具だくさんであり、片栗粉でとろみをつけます。かきたま汁は卵が主役で、具材は少なめ、とろみはつけることもある、という違いがあるようです。

むらくも=ひつじ雲は一年中見ることができる雲ですが、季語としては秋のようです。今日も暑いですが、暦の上では既に秋です。

季節感を感じる素敵な名前の、おいしいスープを飲んで、「元気」に過ごしてほしいです。

9月19日(金)の給食

献立は、煮込みうどん、牛乳、鰺の磯部揚げ、おろし和え、おはぎ、です。

明日、9月20日から26日は「お彼岸」です。

「お彼岸」はお墓や仏壇に手を合わせ、ご先祖様の霊を供養する期間です。

お彼岸には、おはぎをお供えする習慣があります。

さて、今日は「おはぎ」を取り上げます(6年生が本日の社会の時間で話していました)。

ご存じのとおり、同じ食べ物にもかかわらず、秋のお彼岸の時は「おはぎ」と呼び、春のお彼岸の時は「ぼたもち」と呼びますね(小豆の量が多少違う、という資料もありましたが)。

萩の花が咲く季節なので「おはぎ」、牡丹の花が咲く季節なので「ぼたもち」。季節の花になぞらえて名前を変えるとは、日本の素敵な風習だと思います。

どちらもご先祖様にお供えするわけですが、そのわけは、小豆の赤い色には邪気を払う力があるといわれているためです。お供えして疫病を避け、先祖の供養や健康を祈る意味が込められているそうです。

おはぎは、江戸時代から食べられている説や、もっと古く、平安時代や鎌倉時代からという説も。しかし、どれにしても本当に歴史がある食べ物ですね。日本の歴史や、ご先祖様を思いながら食べてもらいたいと思います。

9月18日(木)の給食

わかめご飯、牛乳、鯛の幽庵焼き、さつま芋入り豚汁、ひとくちぶどうゼリー、です。

お箸を使って、上手にお魚を食べよう献立!

今日はお箸の持ち方とお魚の食べ方の練習を兼ねた献立です。

上手に食べると中から鯛の鯛と呼ばれる綺麗な骨が出てきます。

みんなで見つけてみてくださいね!

9月17日(水)の給食

献立は、秋の香りご飯、牛乳、豚肉の梨ソース、行徳海苔和え、けんちん汁、です。

今日の豚肉の梨ソースに使っている梨は、市川市で採れた梨です。市川市は千葉県を代表する梨の産地なのを皆さん知っていますか?曽谷小学校では、3年生になると梨畑の見学があります。地元、市川で育った梨をおいしくいただきましょう。

本日、給食試食会を家庭教育学級委員会の皆さまが開催してくださいました。ありがとうございました。普段、曽谷っ子が食べている給食を皆さんが楽しんでいただけていましたら幸いです。ご家庭でぜひ給食のことについてお子さんとお話してみてください

9月16日(火)の給食

献立は、タコライス、牛乳、オニオン卵スープ、バナナ、です。

タコライスは、メキシコ料理のタコスをアレンジした沖縄発祥の料理です。タコスの具材である、タコミート、キャベツ、トマト、チーズなどをご飯の上にのせて食べるのが特徴です。

9月12日(金)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、あぶたま丼の具、ツナと切り干し大根のサラダ、梨ゼリー、です。

【給食室より】

今日のデザートは市川市で採れた梨を使った梨ゼリーです。市川市は千葉県を代表する梨の産地なのを皆さん知っていますか?曽谷小学校では、3年生になると梨畑の見学があります。地元、市川で育った梨をおいしくいただきましょう。

さて、今日は「切干大根」を取り上げます。

今年の1月に「切干大根の海苔胡麻サラダ」が初登場しましたが、今日は「ツナと切干大根のサラダ」です。

ご存じのように、大根を細切りにして乾燥させたものを切干大根といいます。そもそも切って干しておくことは、水分が抜けるので長期保存を可能にするために、人類の知恵として大昔から行われたことでしょう。

加えて、長期保存の目的とは別に、大根を乾燥させると、甘みが増し、うま味と栄養が凝縮することもわかりました。乾燥して軽くなっていますから、グラム当たりのうま味と栄養は高くなっています。

干す前の普通の大根と比べると、切干大根にはカルシウムが20倍以上、食物繊維が15倍以上含まれているそうですから、栄養がとても豊富です。

ちなみに関東地方では「切干大根」と呼ばれますが、関西以西では「千切大根」、京都では「軒(のき)しのぶ」とも呼ばれるそうです。

最近は新型コロナもインフルエンザも流行ってるようですので、よく噛んで食べて、栄養をつけて「元気」に過ごしてほしいです。

9月11日(木)の給食

献立は、ひじきご飯、牛乳、唐草焼き、生揚げの肉味噌煮、です。

今日は「ひじき」に注目してみます。

学級担任をしていた経験からみても、ひじきは子どもたちにとってあまり人気のある食材ではないように感じています。独特の風味と食感、それに黒い色が苦手なようです。

しかし、それでもひじきが高頻度で給食で提供されるには理由があるはずです。そう、ご存じのように、ひじきは栄養が素晴らしいです。

ひじきには、日本人に最も不足しているとも言われる鉄分が効果的に摂れますし、成長に欠かせないカルシウム、食物繊維、マグネシウム、カリウム、ビタミンA…とまだまだあります。その上、低カロリーなのも特徴です。

栄養があるので、ひじきご飯で提供したり、ひじきのマリネで提供したりと、水上先生はいろいろ工夫して提供してくれています。

苦手な子も、今日のようにひじきご飯でなら食べやすいと思います。しっかりひじきを食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

9月10日(水)の給食

献立は、胚芽パン、牛乳、コーンサラダ、ポテトとウィンナーのチリソース煮、サイダーゼリーです。

今日は「サイダーゼリー」に注目します。

サイダーゼリーと聞いて、皆さんも疑問に思うことはないでしょうか。炭酸の入ったサイダーをゼリーにするにはどうしているのでしょうか?

炭酸は冷えているほどよく溶けていて、温まると炭酸が抜けてしまいます。しかしゼリーを作る工程では、ゼラチンを溶かすのにどうしても火を入れなくてはいけませんし。

調べてみますと、いろいろ作り方はあるようですが、サイダーをよく冷やしておいて、その一部だけを温めてゼラチンを溶かす。そして、溶けたらすぐに冷やす。そして残りのサイダーを混ぜることでシュワッとした爽やかな感じを残すことができるようです。

給食室の皆さんには大変なお手間をかけていただいていますが、その分子どもたちは暑い中で爽やかなゼリーをおいしくいただけます。

9月中旬といえどもまだまだ暑いので、爽やかなサイダーゼリーで乗り切りたいものです。

9月9日(火)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、五目豆腐丼の具、菊花汁、市川の梨、です。

食育クイズ!

3月3日は桃の節句、ひな祭り。

5月5日は端午の節句、子どもの日。

では9月9日は何の日でしょう?

①きゅうりの節句

②菊の節句

③きくらげの節句

正解は、②の「菊の節句」です。

「重陽の節句」ともよばれ、菊酒を飲んで、家族の無病息災や長寿を願う日です。

小学生は、お酒がまだ飲めないので、今日の汁物の菊花汁には菊の花びらが入っています。

みんなが健康で長生きできますように。

9月8日(月)の給食

献立は、さつまいもご飯、牛乳、鯖の香味焼き、大根とバラ肉の旨煮、です。

今日はメニュー「鯖の香味焼き」に注目してみます。

まず、「香味焼き」とは、よく目にする調理法ですが、具体的にはどういう調理法を指すのでしょうか?

調べてみると、「香味野菜を使って料理に香りとまろやかな味をつけて焼いたりローストしたりすること」とあります。

香味野菜はしょうが、にんにく、長ネギ、しそ、みょうがなどが挙げられます。

今日提供された鯖の香味焼きにも、しょうが、にんにく、長ネギが使われています。

鯖を香味焼きにする理由ですが、香味焼きにして食欲をそそる風味をつけることによって、栄養の豊富な鯖を食べやすくすることです。

そしてもう1つは、青魚特有の臭みを抑えるためのようです。青魚の味覚や嗅覚が苦手な方は大人でも少なくないと思いますが、香味野菜をつかって香味焼きにすることで、臭みを消して風味をよくしてくれます。

まだまだ暑い日が続きます。

子どもたちには、栄養豊富な鯖を香味焼きにすることによって、おいしく食べ、健康に過ごしてほしいです。

9月5日(金)の給食

献立は、ご飯、牛乳、スタミナ納豆、具だくさん味噌汁、アップルパイ、です。

今日は「アップルパイ」を取り上げます。

アップルパイは知らない人がいないぐらいですが、パイ生地に砂糖で甘く煮詰めたりんごを詰めてオーブンで焼いたものですね。

いつもながらこの質問から。アップルパイの発祥はどこの国でしょうか?

アメリカの定番スイーツとして定着しているので、アメリカと思いますが違っていました。

答えは、イギリスで最も古いレシピは14世紀に遡るそうです。その後ヨーロッパ各地への広がりと、アメリカへの移民によってアメリカ全土で国民的人気スイーツとなったようです。

それを象徴するかのように、英語では「as American as apple pie」、つまり「アップルパイのようにアメリカ的である」という表現があります。

日本には明治初期に宣教師が持ち込んだとされており、その後独自の進化を遂げています。

いろいろ魅力がありますが、ことわざに「一日一個のりんごは医者を遠ざける」というものがあるほど、何より栄養が豊富です。りんごの旬は10月~2月とのことですので、これからが本格的な旬を迎えるのも楽しみですね。

今日のアップルパイは、ホクホク、サクサクでとてもおいしいです。人数分のパイを作るには、給食室の皆さんは本当に大変だったと思います。

9月4日(木)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、切り干し豚キムチ丼の具、フルーツ白玉、です。

これまで豚やキムチは取り上げてきています。

そこで今日は、取り上げたことのない、フルーツ白玉に使われている「白玉」に注目してみたいと思います。

「白玉」とは、そもそも白い宝石を表し、真珠の古い呼び方でもあるようです。

白い宝石、真珠。日本にはこのように食べ物を別のもので例える呼び名は少なくないかもしれませんね。素敵なことだと思います。

食べ物としての白玉の発祥はどうやら日本ではなく、中国から伝わったと考えられています。いつ頃伝わったかは定かではないですが、江戸時代にはかなり普及していたことがわかっています。

さて、素朴な疑問なのですが、餅と白玉と団子。似ているような気がするのですが、これらの違いって何なのでしょう?

調べてみますと、餅はご存じのように、もち米を蒸してから杵でついたものです。

白玉も餅同様、もち米です。ただ、もち米を粉にしたものを白玉粉といい、それを水で練って茹でたものが白玉です。

団子も白玉粉同様に、団子粉という粉を練ってから茹でるので製法が似ています。ただ、団子粉はもち米にうるち米が混ぜてあるところが、もち米のみの白玉粉と違っています。

この3つの中で白玉の特徴は、何といっても見た目と食感がなめらかであること。真珠になぞらえたのもわかります。

白玉は白玉団子、おしるこ、ぜんざい、あんみつ…と様々なメニューに使われるほど使い勝手の良い、懐の深い材料です。

今日もフルーツ白玉で提供されています。子どもたちには真珠のようななめらかな見た目と食感を味わってほしいと思います。

9月3日(水)の給食

献立は、スパゲッティ、キャロットソース、厚揚げクルトンのシーザーサラダ、市川のなし(豊水)、です。

【給食室より】

今日のデザートは市川市で採れた梨です。市川市は千葉県を代表する梨の産地なのを皆さん知っていますか?曽谷小学校では、3年生になると梨畑の見学があります。

地元、市川で育った梨をおいしくいただきましょう。

さて今日は「シーザーサラダ」を取り上げます。

シーザーサラダは、なぜシーザーなのでしょうかね?

シーザーといって真っ先に思い浮かぶのは、古代ローマの将軍であるユリアス・シーザーですが、あのシーザーと関係があるのでしょうか。

調べてみたら違っていました。

1924年にメキシコのレストラン「シーザーズ・プレイス」を経営していたイタリア系アメリカ人のシーザー・カルディーニによって考案されたから「シーザーサラダ」とのことです(シーザーさんの親御さんはユリアス・シーザーからお名前をつけたとも考えられるので、まったくの間違いではないのかもしれません…)。

ロメインレタスをベースに、ベーコン、チーズ、クルトン、シーザードレッシングを和えたシーザーサラダはまたたく間に人気メニューになり、やがてアメリカに伝わって、現在のように世界中で愛されるサラダになったようです。

今日はクルトンに厚揚げが使われているのがとてもおいしいです。

9月2日(火)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、ポークカレー、海藻サラダ、冷凍みかん、です。

【給食室より】

皆さん夏休みは楽しく過ごせましたか?

今日から給食が始まります。まだまだ、暑い日が続きます。

しっかり食べて、楽しく、元気に過ごしましょう。

さて今日は「冷凍みかん」に注目してみます。

冷凍みかんは、子どもたちにも大人気で、給食の大定番です。昨日お知らせした人気給食アンケートでも、堂々の7位にランクインしています。

調べてみますと、もともとは、冬にしか食べられないみかんを夏にも食べられないかというアイデアから生まれたそうで、鉄道弘済会(キオスクを運営)が現在のマルハニチロ株式会社のマグロ冷凍技術を応用して作られたようです。

1955年当時、あまりアイスクリームも出回っている時代ではなく、売り出した小田原駅では大ヒット商品になったようです。

また、みかんは冷凍することで甘みが増すようですし、いいこと尽くめです。

しかし、やってみた方は多いと思いますが、家の冷凍庫でみかんを作るとうまくいきませんよね。きっと冷凍しすぎなのだと思いますが、固くなりがちですし、解凍させると柔らかくなりすぎます。

給食に出る冷凍みかんは、なぜあんなにおいしいのか?きっと秘密があるはずです。

残暑の中でも子どもたちはとっても頑張っています。栄養たっぷりのみかんをおいしく食べて、熱中症に気をつけて、学校でもこまめな水分補給を心がけさせます。

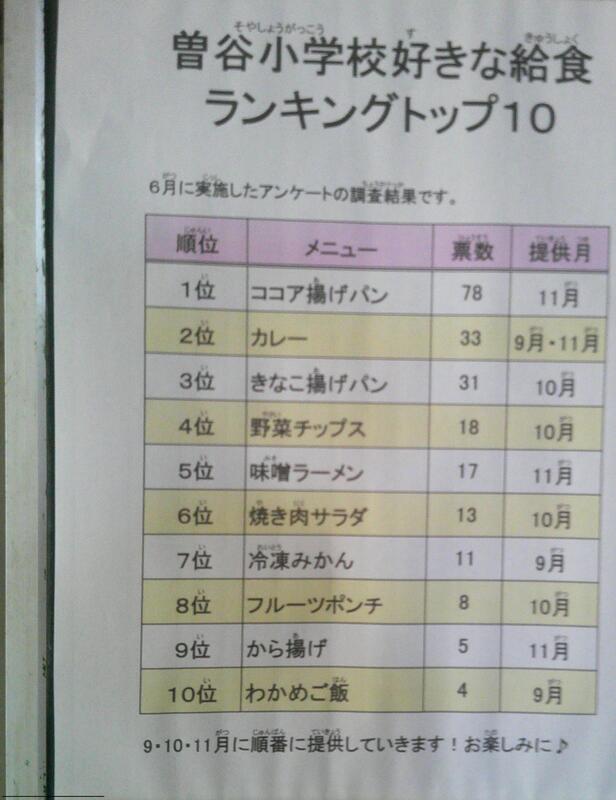

R7.9.1 給食アンケート

長い夏休みが終わりました。

明日から給食が始まります。またよろしくお願いいたします。

さて、学校の廊下に今年度の「給食アンケート」の結果が貼り出されているのでご紹介します。

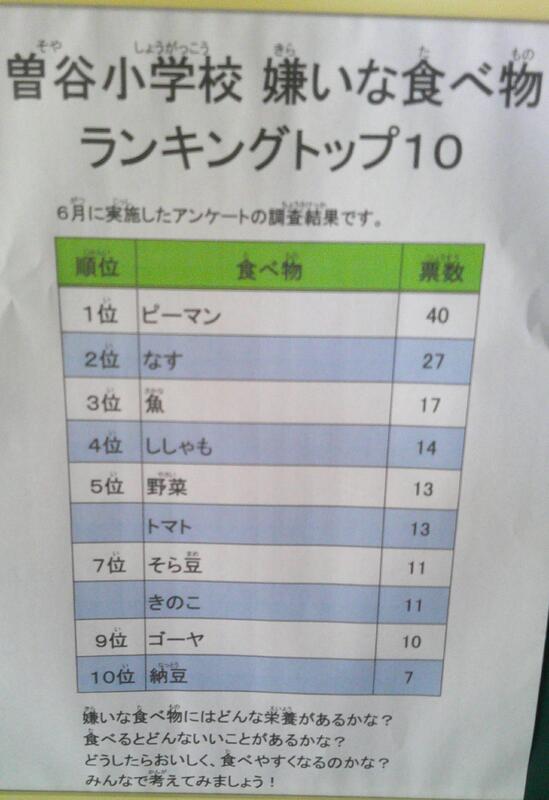

アンケートは2つです。

まずは、「好きな給食ランキングトップ10」です。

1位は、昨年から引き続き「ココア揚げパン」でした。強いですね。

2位は「カレー」、3位は「きなこ揚げパン」、「野菜チップス」、「味噌ラーメン」と続きます。

10位までは9月~11月の3か月で提供されます。どうぞお楽しみに。

次に「嫌いな食べ物ランキングトップ10」です。

1位は「ピーマン」、続いて「なす」、(魚)、「ししゃも」、(野菜)、「トマト」、「そら豆」、「きのこ」と続いていきます。

曽谷小では、これらの「嫌いな食べ物」も、工夫して提供されています。こちらもどんな風においしくなっているのか、乞うご期待です。

それでは、これらのアンケート、ご家庭の食卓でも、どうぞご参考にされてください。

7月15日(火)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、夏野菜カレー、ひじきのマリネ、セレクトアイスクリーム、です。

【給食室より】

夏野菜カレーには、トマト、かぼちゃ、ズッキーニなど夏が旬の野菜がたくさん入っています。

セレクトアイスは、以前、皆さんが選んだアイスが入っています。自分の選んだアイスを間違えないように、楽しく食べましょう!

今日で1学期の給食は終わりです。

夏休み中は、冷たいものの食べ過ぎや、健康に気を付けて、おいしく食事をとりましょう。

夏休みこそ重要!!「大切にしてほしい 栄養バランス」

蒸し暑くて「夏ばて」を起こすと食欲がなくなり、偏った食事になってしまうことがあります。夏を元気に過ごすためにも、香辛料やかんきつ類などを取り入れて食欲増進を図り、栄養バランスのよい食事を心がけましょう。

7月14日(月)の給食

献立は、セルフオムライス、牛乳、フィッシュサラダ、一口ブドウゼリー、です。

今日は、昨年度の曽谷小学校給食ランキング第3位「オムライス」の登場です。

子どもからお年寄りまで、日本人が大好きなオムライスですが、実は日本生まれのメニューだとご存じだったでしょうか?

1936年、大阪の洋食料理店主が考え出したそうです。

その料理店の常連客に、胃腸が弱くて、いつも白飯とオムレツしか注文しない人がいた。店主は「いつも同じものでは可哀そうだ」と、ケチャップライスを卵で巻いた料理を提供したところ、常連客は大喜び。料理名を尋ねられると、「オムレツとライスだからオムライスだ!」と名付けた。オムライスはクチコミで広がり、たちまち人気メニューになった。それが時と場所を超えて…令和の時代の、曽谷の子どもたちへ。

いつもながら我が国の食文化はすごいですね。オムライスが日本生まれとは。とても誇りに思います。さすが日本は、かの「ミシュラン」で世界一の星の数を獲得している料理大国だけあります。

今日は「セルフ」オムライスですから、ケチャップで好きにアレンジして、おいしく楽しく食べてほしいです。

7月11日(金)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、チンジャオロースー丼、中華風コーンスープ、マンゴープリンです。

今日は代表的な中華料理メニューですね。その中から「チンジャオロースー」に注目します。

漢字では「青椒肉絲」と書きますが、中国語で青椒(チンジャオ)はピーマンのこと、肉(ロース)がそのまま肉を表し、絲(スー)が細切りの意味です。そのため青椒肉絲は、「ピーマンと肉の細切り炒め」というところになるでしょうか。

ちなみに、チンジャオロースーをおいしく作るための極意3つを、コルトンプラザにも店舗がある某有名中華料理店が紹介している記事を見つけました。

それは、①肉とピーマンは繊維の方向を見極めて切る(肉は縮まずピーマンはシャキシャキの食感)、②肉と野菜は別々に炒めて最後に合わせる、③醤油と鶏がらスープを使う(肉と野菜の味がより味わえる)、ということだそうです。いつものレシピと合わせて行えば、よりおいしくなるのかもしれません。試しにやってみようと思っています。

夏休み前の給食は、今日を除けばあと2回です。

7月10日(木)の給食

献立は、ご飯、牛乳、スペシャル納豆和え、じゃが豚キムチ、お魚アーモンド、です。

7月10日の今日は、語呂合わせで納豆の日です。

給食室では、スペシャル納豆和えを作りました。

スペシャル納豆和えには、しらす、のり、小松菜が入っています。

たくさん食べて丈夫な身体をつくりましょう。

7月9日(水)の給食

献立は、沖縄そば、牛乳、ゴーヤチャンプルー、シークヮーサータルト、です。

「だしで味わう和食」第二弾!

今日は沖縄地方、沖縄県から「沖縄そば」です。

沖縄地方では、かつお節、豚骨を使って「だし」をとることが多く、豚のうま味と、かつお節の香りが特徴の「だし」です。

今日の給食では、かつお節と昆布と焼き豚を使って「だし」をとっています。

みんなで、「だし」を通じてもっと和食について理解を深めましょう!

7月8日(火)の給食

献立は、キャロットピラフ、牛乳、鰺のカレーパン粉焼き、グリーンサラダ、です。

今日はメニューにキャロットピラフがあるので、「ピラフ」に注目してみます。

突然ですが、「ピラフ」は何語だと思われますか?

響きから英語ではなさそうだとは思いましたが、何語かは見当もつきません。調べてみると、正解はフランス語だそうです。

ピラフのルーツはトルコ料理の「ピラウ」からきています。確かに発音はピラフに似ていますね。ルーツはほかにも、インドの「プラーカ」という料理も起源と考えられているようです。

それでは、ピラフとチャーハン(炒飯)は似ていますが、その違いは何でしょうか?(ピラフとチャーハンと言えば、私のような初期「ドラゴンボール」世代は、「ピラフ」という登場キャラクターを思い出します。「ピラフ」は確か胸に「炒飯」と漢字で書かれた服を着ていました。)

ピラフは生米から作ってスープで炊き上げ、チャーハンは炊きあがったお米から作るところが違うようです。

それならば、パエリアも生米から作りますが、ピラフとパエリアの違いは…?

などと考えていくとキリがないですね。食文化の奥深さを思い知らされます。

トルコやインドを発祥とした料理で、フランス語のピラフ。世界に思いを馳せながら、しっかり食べてもらいたいと思います。

7月7日(月)の給食

献立は、いなりご飯、牛乳、星形ハンバーグ、そうめん汁、七夕ゼリー、です。

① ラッキー7の日

② ココナッツの日

③ 七夕

正解は、③の七夕です。七夕は中国から伝わった織姫と彦星の物語と日本の豊作を祈る風習などが合わさっているのだそうです。

さて、今日はもう1つ、「そうめん」に注目します。

今日はクイズにもあったように七夕です。これまで、七夕にそうめんを食べることが多かったですが、気にすることがなく食べていたように思います。

そもそも、なぜ七夕にそうめんを食べるのでしょうか?

調べてみると、いくつか理由があるようです。

まずは、天の川に見立てているということ。そうめんの白く細長い形状を、天の川に見たてて食べるというものです。粋ですね。

次に織姫にあやかっていること。織姫は織物や裁縫を司る女神とされているので、そうめんを意図に見立てて、芸事や裁縫の上達を願います。

また、そうめんで健康を願うという側面もあります。そうめんの原料である小麦は「毒を消す」という言い伝えがあり、健康を願っていたそうです。七夕の頃は暑いので食欲も落ちやすいですが、そうめんはツルツルの食感で食べやすいです。やはりしっかりとした意味があったのですね。

様々な上達や、健康を願いつつ、今日の七夕給食を食べてほしいと思います。

7月4日(金)の給食

献立は、しらすわかめご飯、牛乳、白身魚の味噌だれ唐揚げ、むらくもスープ、ひとくちリンゴゼリー、です。

今日はメニュー「白身魚」に注目します。

白身魚とは、その名の通り、魚の身の色が白色、または淡い色のものを指します。主に、タラ、タイ、ヒラメ、スズキなどが代表的でしょうか。

その白身魚ですが、今日は「シイラ」が使われています。

シイラはご存じでしょうか?私は釣りをしないので、釣ったことはないですが、海釣りが好きな人には憧れの大型高級魚であることは、よく耳にしています。

もしかしたらハワイ好きな方には、「シイラ」よりもハワイでの呼び方「マヒマヒ」の方が馴染みがあるのかもしれません。

白身魚は一般的に、高たんぱく質で低脂肪、低カロリーであり、筋肉の維持や成長に役立つたんぱく質が豊富に含まれているうえに、ビタミンB・D群、コラーゲン、タウリンなど、健康維持にの役立つ栄養素も豊富だと言われているそうです。

今日は唐揚げにして揚げることで、白身魚本来の淡白な旨味に、濃い味噌だれの風味がマッチしてとてもおいしいです。

栄養満点、白身魚を食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

7月3日(木)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、ガパオライスの具、もずくスープ、ゆでとうもろこし、です。

今日の献立のとうもろこしは、3年生が曽谷っ子全員の分を一生懸命むいてくれました。その数なんと100本!

3年生の皆さんありがとうございました!

夏が旬のおいしいとうもろこしをい、おいしくいただきましょう → 3年生の皮むきの様子

さて今日はもう1点、「もずく」を取り上げます。

もずくは海藻であることは今更いうまでもないですが、ネーミングが珍しいと思います。調べてみると、もずくは他の海藻に付着して生息することから「藻が付く」という意味で「もずく」という名前が付いたと言われているそうです。そう聞くと納得のネーミングですかね。

それでは、もずくの生産量1位の都道府県はどこだと思われますか?

実は沖縄県であり、なんとシェアは90%以上です。

長崎で1970年代に始まった養殖技術が、沖縄県で大成功して発展したということです。気候的なことももちろんあったのだとは思います。

もずくは夏になると枯れてしまうので、生で食べられるのは今の時期がギリギリなのかもしれません(一部冷蔵物がしばらくは流通するとのことですが)。

低カロリーでミネラルや食物繊維、また免疫力向上・抗菌・抗ウイルス・抗アレルギー等々に役立つフコダインが豊富なもずくを食べて、暑い夏も「元気」に過ごしてほしいです。

7月2日(水)の給食

献立は、コッペパン、レモンハニー、牛乳、いんげん豆のトマト煮、チーズサラダ、です。

今日は「コッペパン」に注目してみます。

コッペパンはとてもよく目にするパンです。紡錘形(円錐形)でありそこが平たいのが特徴です。

それでは、コッペパンはどこの国で生まれたのでしょうか?

答えは、日本。驚きです。

東京・下谷説と、愛知県名古屋説があるようですが、日本生まれは間違いないですね。

名前のコッペは、フランス語の「切った」を意味する「coupeクペ」がもとになっているようです(車でもセダンの後ろを切った小型車をcoupeクーペと呼びますね)。

全国的に普及したのは1950年代からであり、学校給食に採用されたことがきっかけのようです。戦後の食糧不足の時代に、安価でありながら栄養価が高く、製造工程もシンプルなので大量生産が可能だったということです。

このようにコッペパンは日本の子どもたちの成長を支えてきたということです。あるのが当たり前すぎて、そのようにコッペパンを見たことがありませんでした。とてもすごいパンに見えてきます。

懐かしい焼きそばパンや卵パン、揚げパン、フルーツを挟んだスイーツ系まで幅広いメニュー展開が可能なのも大きな魅力です。そんなこともあってか、近年では、コッペパン専門店がブームを起こしているようで、さらに多様なアレンジや味で楽しめるそうです。今日はレモン&ハニーをつけておいしくいただきました。

日本の子どもたちの成長を支えてきた、これからも支えていくであろうコッペパンを食べて、子どもたちには大きく成長してもらいたいです。

7月1日(月)の給食

献立は、たこ飯、牛乳、鯖の竜田揚げ、じゃがいもの含め煮、です。

今日は「半夏生」です。1年で日が最も長くなる夏至から数えて11日目頃を「半夏生」といいます。

半夏生の時期はちょうど田植えが終わる頃です。稲や畑の作物が「たこの足のようにしっかりと根を張って豊作になるように」と願いを込めて、神様にたこをお供えしました。これに由来して半夏生の時期にはたこを食べる習わしが生まれたといわれています。

それでは、たこ飯の発祥はどこでしょうか?いかにも漁師めしという感じなので、海のあるところというイメージですが。

答えは、岡山県です。岡山県倉敷市児島です。漁師が船上で獲れたたこをすぐに調理して食べたのが始まりとされています。漁師めしらしく、豪快かつ味付けは繊細という特徴を併せ持ちます。

ちなみに「たこ」には、縁起物としての意味があるそうです。たこは「多幸」の語呂合わせですから。また、たこは英語で「オクトパス」なので、「試験をパス」の語呂合わせからも、受験生のゲン担ぎとしても人気だそうです。

今年の半夏生は、まさに今日、7月1日です。水上先生はしっかり食育のことも考えてくださっているのですね。

このように、幸せを願う食材、料理として親しまれています。

半夏生にたこ飯を食べて、曽谷っ子にみんなには、「多幸」な人生を送ってほしいと願います。

6月28日(土)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、ハヤシライス、ひじきのマリネ、フルーツヨーグルト、です。

ひじきには、牛乳よりも多くのカルシウムが含まれています。カルシウムは、骨や歯を丈夫にしてくれます。しっかり食べて、丈夫な歯と骨をつくりましょう!

6月27日(金)の給食

献立は、じゃこガーリックライス、牛乳、鶏のはちみつレモン焼き、野菜スープ、月見ゼリー、です。

今日は「ちりめんじゃこ」を取り上げます。

突然ですが、「しらす」と「ちりめんじゃこ」の違いは、製法の違いからくる「水分量」だそうです。しらすは塩ゆでした状態で水分量は8割以上。一方のちりめんじゃこは、干した状態のものを指すので水分量が5割以下です。そのため、ちりめんじゃこを使用したメニューは歯ごたえが出ますね。

さて、しらすでも、ちりめんじゃこでもよいのですが、カタクチイワシ以外の生物が入っているのに気づいたことがありますか?例えば、タコやエビです。私は子どもの頃、探して、タコやエビが入っていると何か得した気分になって嬉しかったのを覚えています。

大人になってから、同じようなことをしている人がいるのを知りました。またそれが人気になっていることも。

カタクチイワシ以外の生物のことを「チリメンモンスター」と呼び、略して「チリモン」だそうです。「チリメンモンスターをさがせ!」(偕成社)という子ども向けの本のシリーズも出ています。

私も図書館で借りて読みました。

タコやエビだけでなく、タイ・アジ・サバ・イカ・カワハギなんてものもよくあるそうです。驚いたのは、フグ・タチウオ・タツノオトシゴ・カニもあるそうです。

これらのレアキャラに出会えたら、きっと嬉しくなると思います(なんでもチリモン採取専用に作られたじゃこがあるらしいです)。

また、先日ある6年生の児童と話していたら、「夏休みの自由研究はチリモンを調べることに決めている」とのことでした。きっと調べることそのものが面白い研究になることでしょう。

おいしくいただくだけでなく、こんな楽しみも加わると、食べることがもっと好きになるかもしれませんね。

6月26日(木)の給食

献立は、ご飯、牛乳、スタミナ納豆、擬製豆腐、カツオの甘辛煮、です。

今日は「スタミナ納豆」を取り上げてみます。

みなさん「スタミナ納豆」はご存じでしょうか?

朝校門で立っていて、子どもたちが「今日の給食、スタミナ納豆だよ!」と教えてくれるほど、大人気のメニューとなっています。

給食では、ひきわりの納豆に、鶏肉、小松菜を入れ、スタミナとあるのでお分かりの通り、にんにく、しょうが、ごま油、砂糖、かつお節で味付けがされています。

では、発祥はどこでしょうか?納豆を使っているので日本は間違いなさそうですが、日本のどの地域なのでしょう?少し調べてみました。

答えは、鳥取県倉吉市でした。某番組では、「鳥取県のソールフード」とも紹介されているようで、ご当地ではタバスコを入れたり、ご飯だけでなく冷ややっこやチャーハンに入れたり、いろいろな方法で食べられています。

30年ほど前、鳥取県倉吉市の栄養士の先生が、納豆が苦手な子でも食べられるようにと考案されました。つまり、スタミナ納豆は学校給食発祥のメニューということになります。

いつもながら学校給食は本当にすごいですね!

これまでも学校給食発祥のメニューを紹介してきました。学校給食は、子どもたちの成長や健康、食育のためだけでなく、日本の食文化を支えているといっても過言ではないでしょう。

もし、納豆が苦手な方がいらっしゃったら、スタミナ納豆を試してみる価値はありそうです。もちろん、納豆好きな方でも、違った魅力を発見できるきっかけになるかもしれません。

栄養たっぷりの納豆をしっかり食べて、子どもたちには「元気」に過ごしてほしいです。

6月25日(水)の給食

献立は、冷やしうどん、牛乳、夏野菜のかき揚げ、わかめコーンサラダ、です。

今日はメニュー「かき揚げ」に注目してみます。

かき揚げは、よく知られた料理ですが、「揚げ」はわかるのですが、「かき」とは何なのでしょうかね。

調べてみますと、バラバラになってしまう具材を鍋の中で「かき」集めながら揚げることからという説と、余っていた具材を集めて「かき」混ぜてから揚げることから、という2つが有力のようです。

ちなみに、かき揚げの日は11月4日です。これは香川の冷凍食品メーカーが定めた日ですが、理由がなかなか面白いのでご紹介します。

11月は秋が深まる時期で、温かいかきあげそばや、かきあげうどんが恋しくなる季節だから、という理由ではありません。

かき揚げは、そばやうどんのトッピングとして愛されています。今日の給食でも、冷やしうどんの上にトッピングされています。

麺の日は、細長い面のイメージから11月11日(ポッキー&プリッツの日でもあります)なのは有名らしいのですが、ここでご確認いただきたいのがカレンダー。

11月11日の上にあるのは何日でしょうか?

そう、4日。11月4日です。

麺の上にあるので、11月4日をかき揚げの日としたそうです。とても洒落ていると思いませんか?

今日はにんじん、玉ねぎ、かぼちゃ、枝豆、コーンと野菜がたくさん入ったかき揚げを食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

6月24日(火)の給食

献立は、ご飯、牛乳、ピーマンの肉詰めフライ、ミニトマト、具たくさん味噌汁、です。

食育クイズ!ピーマンとミニトマトの旬はいつでしょう?

①夏

②秋

③冬

正解は、①の夏です。夏が旬の野菜をたくさん食べて、暑さに備えましょう!

6月23日(月)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、あぶ玉丼の具、湯葉すまし、メロン、です。

今日は「メロン」に注目します。

「果物の王様」とも言われるメロンですが、どのあたりが原産地だかお分かりになりますか?

私は南米あたりかな、と思っていましたが、全然違いました。諸説ありで、有力なのは、なんとアフリカでした。そのほか、中近東、インド、中央アジアなどが説としてあるようです。

その歴史は意外に古く、紀元前の古代エジプトではすでに栽培されていた記録も残っています。そこから東西に広がったと考えられているようです。

では、日本にはいつ伝わったか?

メロンには、網目のない東洋系メロンと、網目のある西洋系メロンがあり、東洋系は弥生時代にはすでに伝わったと考えられています。西洋系は明治時代だそうです。

ちなみに、日本国内での生産量(令和4年 農林水産省)は、1位が20年以上連続で、お隣りの茨城県です。千葉県は8位です(私の予想より生産量は高いかったです)。

ちなみによく話題になる、「メロンに生ハムはありかなしか」についても是非書きたいところではありますが、紙面が尽きましたのでまたの機会に。

メロンは、水分が多く、カリウムも豊富に含むので、熱中症予防に最適な果物とも言われています。メロンを食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

6月20日(金)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、四川麻婆豆腐丼、ナムル、オレンジ、です。

先月、麻婆豆腐が提供された日に、麻婆豆腐が有名な「四川省」について書いたところです。今日は「ナムル」に注目してみます。

ナムルが韓国料理であることは、多くの方がご存じのところだと思います。

ナムルとは、和え物の総称をさすので、実際は調理法から素材まで幅広いものだそうです。それこそ各家庭によっても千差万別で、我々が知らないものまでナムルの範疇に入っています。

しかしながらよく知られるところのナムルとは、野菜や山菜を茹でて、砂糖やごま油で味付けしたものですよね。

ニンジンやホウレン草、もやしを使って彩りもよく、栄養価も高いので健康にもよい。そして焼き肉の付け合わせとして、ビビンパやキンパの具として、少しピリ辛にすればお酒のお供にもなるという、韓国料理には欠かすことのできない存在です。

そんなナムルは、ごま油や塩分が栄養素の吸収を助けるので、野菜をそのまま食べるよりも効果的に栄養を摂取できることに期待ができるそうです。

今週は観測開始以来最も暑い6月でした。来週も、今週ほどではないにしても暑い日が続くようです。栄養満点のナムルを食べて、暑い季節を「元気」に過ごしてほしいです。

6月19日(木)の給食

献立は、あじさいご飯、牛乳、鶏の唐揚げ、しらすサラダ、けんちん汁、です。毎月19日は!食育の日―!!

今月の食育メニューは、みんな大好きな鶏の唐揚げです。唐揚げは中国から伝わった料理ですが、鶏の唐揚げは日本独自のものといわれています。北海道など特定の地域では、鶏の唐揚げをザンギと呼んでいます。

さて、今日は「あじさいご飯」に注目してみます。

これをお読みの皆さんは、あじさいご飯をご存じだったでしょうか?私は知りませんでした。

あじさいご飯とは、ゆかりや梅を入れることで、あじさいの花の色合いを模しています。また給食の丸い器に盛りつけると、丸いあじさいの花に似た見た目ともなります。

ちなみに、あじさいは中毒症状を引き起こす成分が含まれているそうで、食用にはできないでしょう。そのため、実際にあじさいが具材として入った「あじさいご飯」は作れないと思いますので、今日のように、ゆかりや梅、枝豆を入れて作った「あじさいご飯」が作られたのでしょう。

それにしても、このあじさいの咲き誇る季節に、「あじさいご飯」が提供されるということが、自然とともにある日本らしくて、とてもすてきだと思いました。学校給食にも季節感を大事にしてくださる水上先生、給食室の皆さんに感謝します。

これも立派な食育ですね。今日19日の食育の日にもふさわしいです。

6月18日(水)の給食

献立は、 ピザトースト、牛乳、夏野菜のポトフ、ツナコーンサラダ、です。

「歯と口の健康週間(6月4〜10日)」は過ぎましたが、皆さん継続してよく噛むことを意識して給食を食べれていますか?

ひさしぶりのかみかみメニュー!今日はピザトーストです。 ピザトーストは、調理員さんが、1枚1枚丁寧にピザソースを塗り、チーズを乗せて、焼いて作ってくださいました。感謝の気持ちをもっていただきましょう!

6月17日(火)の給食

献立は、ひじきご飯、牛乳、ししゃもの磯辺揚げ、大根とばら肉の旨煮、さくらんぼ、です。

今日のデザートは、さくらんぼです。さくらんぼは、6月の今が1番おいしい時期、旬です。さくらんぼは高価な果物ですが、旬のおいしい果物を曽谷っ子のみんなに食べてほしくて、給食室、大奮発しちゃいました!旬の果物をおいしくいただきましょう!

6月16日(月)の給食

献立は、ご飯、牛乳、チキンチキンごぼう、かきたま汁、冷凍みかん、です。

今日はメニュー「チキンチキンごぼう」に注目します。

「チキンチキンごぼう?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、これはジューシーな鶏肉と風味豊かなごぼうをからりと揚げ、サクサク衣をまとったところに甘辛のタレを絡めたメニューです。

これは学校給食から広まって、山口県民のソールフードとなった料理のようです。いつもながら学校給食の底力、我が国の食文化に与える影響の大きさには驚かされています。

山口県のみならず、ご飯に合うと大人気のメニューです。

ちなみに、チキンチキンごぼうにはバリエーションがあるようです。

ごぼうの代わりにれんこんを使った「チキンチキンれんこん」や、鶏肉の代わりにクジラ肉を使った「クジラクジラごぼう」、豚肉とれんこんを使った「トントンれんこん」です。

味もおいしいですが、一回聞いたら忘れないネーミングにも力があります。

昨年はかみかみメニューとして提供もされていたので、目標は一口で30回、よく噛んでおいしく食べてほしいです。

今日6月16日~20日までは、給食の片づけ「ピカピカ週間」としています。

ヘルシー委員会の子どもたちが、給食の片づけ方動画を作成し、各クラスで視聴するなど、給食の片づけについて集中的に取り組む1週間にしていきます。

6月13日(金)の給食

献立は、鰹ご飯、牛乳、鰯の黒ゴママリネ、千葉の豚汁、です。

6月15日は「千葉県民の日」です。

今日は少し早いですが、千葉県民の日献立です。千葉県でとれた鰯や野菜をたくさん使って作っています。

そして!「だしで味わう和食」第一弾!

今日は関東地方、千葉県から「豚汁」です。千葉県を含む関東地方では、かつお節、さば節、昆布を使って「だし」をとることが多く、味は、そば文化が根強く、強めの味付けの「だし」であることが特徴です。

今日の給食では、さば節と昆布を使って「だし」をとっています。

みんなで「だし」を通じてもっと和食について理解を深めましょう!

さらに、今日は「爽風学園統一給食」です。つまり、東国分中学校、稲越小学校のみんなも、同じ給食を食べています。千葉県民の日献立で千葉県のことについて知るだけでなく、爽風学園のつながりを感じていただきましょう!

6月12日(木)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、ガパオライス、パリパリサラダ、わかめスープ、ヨーグルト、です。

今日は「ガパオライス」に注目します。

ガパオライスはタイの国民食として日本でも人気ですので、ご存じの方も多いことでしょう。

日本語では「バジル炒めご飯」とも言うそうで、その名の通り、お肉・にんにく・ピーマンなどとともにバジルが使われています。ガパオとはホーリーバジルのことのようです。

タイの国民食と言われていますが、その歴史は意外にも浅そうです。第二次世界大戦中といいますから、80年数年というところでしょうか。

いくつか説があるようですが、1つは料理コンテストで上位入賞したもの、もう1つは中華料理の炒め物をアレンジして考案されたというもの。

いずれにしても思ったより短期間のうちにタイの国民食としての地位を築くことになったのですね。

ちなみに今日から4日前の6月8日が「ガパオの日」です。我が国におけるガパオの知名度向上を図ってきた青山の「ガパオ食堂」の設立日から制定されたようです。

外国の様々な国民的料理を知り、それを食べられるということも学校給食の良さですね。

6月11日(水)の給食

献立は、麦ご飯、ドライカレー、牛乳、イタリアンサラダ、あじさいゼリー、です。

今日は入梅です。入梅と梅雨入りは、どちらも梅雨の始まりを表しますが、意味と使われ方が違います。

入梅は暦上の目安で、毎年6月11日頃に設定されます。

一方、梅雨入りは、気象庁が発表する実際の梅雨の始まりを指し、年や地域によって違います。

さて、今日は「ドライカレー」に注目します。

ご存じのようにドライカレーとは、汁気のないカレー全般をいいます。挽き肉と野菜を炒めてカレー粉で味付けしたカレーや、カレー風味のチャーハンやピラフなどもドライカレーに含まれるようです。

それではいつものように、ドライカレーはどこの国の発祥なのでしょうか?

調べてみると、20世紀初頭に日本郵船の欧州航路船「三島丸」の船舶料理士が考案したという、日本生まれのメニューです(ちなみに、カレーつながりで、カレーライスに福神漬けを添えるようになったのは、この三島丸が発祥のようです)。

ドライカレーは、インドのキーマカレーを日本人の口に合うようにアレンジしたもののようで、長旅から食欲不振になったお客さんのために考案された、とあります。

日本発祥ですから、カレーの本場インドにドライカレーはないそうです。ドライカレーも日本の料理とは、いつもながら我が国の食文化はすごいですね。

梅雨の季節、食欲不振になることもあるかもしれませんが、ドライカレーをしっかり食べて「元気」に過ごしてほしいです。

6月10日(火)の給食

献立は、ナポリタン、牛乳、マセドアンサラダ、ハニーレモンラスク、です。

6月4日~10日は、「歯と口の健康週間」です。

1口30回かむことを意識して給食を食べましょう。

今日のかみかみメニューは、ハニーレモンラスクです。これは、校長先生の好きな給食の1つです。

今日で「歯と口の健康週間」は終わりますが、これからも健康な歯を保てるよう、1口30回!

よくかむことを意識して食べましょう!

さて、このハニーレモンラスクというメニューは、昨年の夏に初登場して、たちまち子どもたちに大人気メニューとなりました。子どもたち及び子どもたちを通じて保護者の方々から問い合わせがあり、栄養教諭の水上先生がレシピを公開してくれたものです。

現在、「給食レシピ」は学校ホームページにいくつも公開されていますが、その記念すべき第1号になったメニューです。

→ 給食レシピ(学校HP「各種お便り」→「給食だより」→「給食レシピ」)

私もレシピ通りに家で作ってみました。

料理素人の私にとっても思ったより簡単で、そして焼きたてが食べられるのでおいしいです(冷めてもおいしいです)。

だんだん暑くなるこの時期、レモンの爽やかな酸味、そして甘味がとてもよく合います。これからの時期に適したお菓子でしょう。

また、フランスパンの12等分というのがおいしい厚さですし、パンに吸わせる材料の分量もちょうどいいです。

お子さんが「おいしかった!」「家でも作ってほしい!」ということであれば、是非、お子さんと一緒に作ってみることをお勧めします。