文字

背景

行間

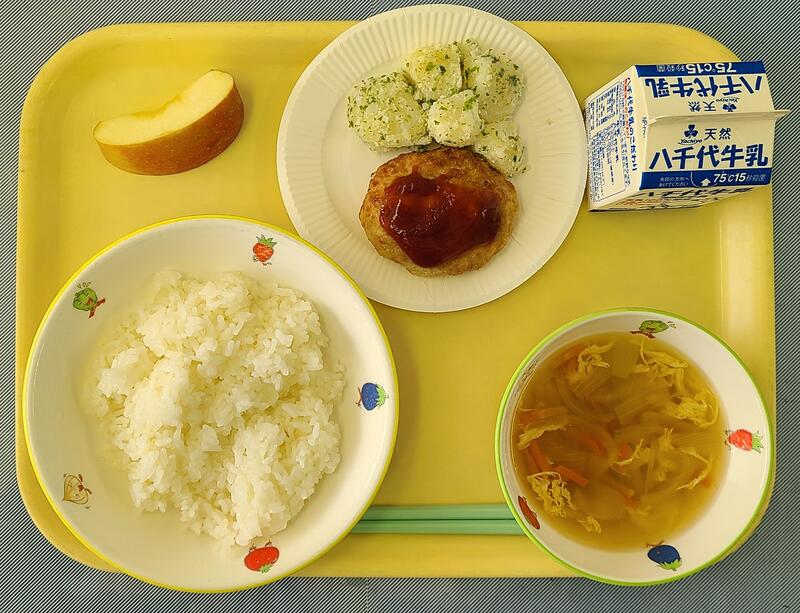

今日の給食

2月5日(木)の給食

献立は、ご飯、牛乳、いなだの照り焼き、ごま和え、クイズ!出汁当て味噌汁、です。

【給食室より】

突然ですが、和食育クイズ!

おいしい和食にかかせないお出汁。鰹、鯖、煮干し、椎茸、昆布と、お出汁は色々な食べ物からとることができますが、曽谷小学校の給食で使われているお出汁はいったい何だしでしょう?

① 鰹出汁

② 鯖・鰯出汁

③ 煮干し出汁

④ 椎茸出汁

⑤ 昆布出汁

正解は②の鯖・鰯出汁と、⑤の昆布出汁です。

毎朝早くから調理員さんがお出汁を丁寧にとって給食を作ってくださっています。

お味噌汁を飲んで、お出汁について考えてみましょう。

2月4日(水)の給食

献立は、きな粉トースト、牛乳、チリコンカン、海藻サラダ、です。

今日は「チリコンカン」に注目してみます。

名前が特徴的ですが、「チリ」はチリペッパーのこと、「コン」は一緒にという意味、「カン」は肉という意味だそうです。

「チリコンカン」は、メキシコ料理をルーツに持つアメリカの郷土料理です。このメキシコ風アメリカ料理のことを「テクスメクス料理」と言うそうですが、テクスメクス料理の代表格が「チリコンカン」です。

19世紀初頭、西部開拓者たちの旅路や探検の際に食べられていた特別な料理であり、レシピを競うコンテストが頻繁に開催されてもいます。テキサス州では「州の料理」にも指定されているそうです。

そんなチリコンカンが日本に根付いた理由は、「学校給食で採用されたから」です。

先月の「全国学校給食週間」でも学習したように、長らく給食は主食がパンでしたので、パンに合う料理は重宝されました。チリコンカンはパンに合う豆料理として、味だけでなく栄養面でも選ばれました(今日もトーストと合わせています。しかしご飯やトルティーヤにもよく合う料理です)。

何度も触れていますが、日本の食文化は豊かなことはこのコーナーを書いて実感していますが、その日本の食文化に学校給食が果たした役割がとても大きいことに驚かされます。

学校給食は、日本の食文化を伝える「生きた教材」であり、食文化の主要な構成要素です。そんなことを子どもたちにも感じてもらい、たくさん食べてもらえれば嬉しい限りです。

2月3日(火)の給食

献立は、ご飯、牛乳、いわしフライ、おかか和え、打ち豆汁、です。

【給食室より】

鬼は~外!福は~内!今日は節分ですね!

「だしで味わう和食」第8弾!

今日は、近畿地方、滋賀県から「打ち豆汁」です。

近畿地方では、かつお節、さば節、いわし節、昆布を使ってだしを取ります。

だしは、黄金色に輝く、澄んだ上品な味が特徴です。

みんなで、「だし」を通じてもっと和食について理解を深めましょう!

2月2日(月)の給食

献立は、ピリ辛ごぼうご飯、牛乳、じゃこサラダ、生揚げの肉味噌煮、ポンカンです。

今日は「ポンカン」を取り上げることにします。

「ポンカン」は、名前に特徴があるので由来を調べてみました。私は、ポンカンといえば、何らかの擬音の「ポン」と、柑橘を意味する「柑」を合わせて「ポンカン」だろうと予想していました。

しかし、全く違っていました。

ポンカンは当然日本で品種改良されたものかと思っていましたが、実はインド原産の柑橘であり、インドの都市「プーナ(Poona)」に由来して、Poonaの柑橘で「ポンカン」だそうです。

名前を調べていて二重に違っていて驚きました。

日本には明治時代に伝わり、鹿児島、宮崎、愛媛、和歌山などいわゆる「みかんどころ」で栽培されるようになって今日に至ります。

ちなみにポンカンは、やはり人気品種の「デコポン」の親であり、その名残は名前の「ポン」に表れていますね。

「ポン」に触れましたのでさらに続けますと、「ポンジュース」という有名なジュースがあるのはご存じの通りですが、この「ポン」はポンカンやデコポンだろうと予想しますが違います。

「日本一(にっポンいち)」のジュースになってほしいとの願いでつけられたもので、ポンカンやデコポンのポンではありませんでした。

柑橘なので、ビタミンC、食物繊維、βカロテンなどが豊富で、風邪予防、美肌、腸内環境を整える効果もあるそうです。

ポンカンを食べて、感染症の流行りやすい時期も「元気」に過ごしてほしいです。

1月30日(金)の給食

献立は、ソフト麺、牛乳、カレーソース、チーズサラダ、黄桃、です。

【給食室より】

1月24日~30日は、「全国学校給食週間」です。

今日の特別メニューは、昭和40年再現献立です。

パンばかり出ていた学校給食の主食に、新たな仲間が加わりました。

そう!ソフト麺です。ソフト麺の正式名称は「ソフトスパゲティー式麺」といい、学校で作った中華あんや、ミートソース、カレーなどをつけて食べていたそうです。

普段食べているスパゲティーとの違いを感じてみてくださいね。

バラエティー豊かな献立が求められるのは、いつの時代も同じですね。

1月29日(木)の給食

献立は、コッペパン、牛乳、いちごジャム、鯨の竜田揚げ、キャベツのサラダ、白菜のクリームスープ、です。

【給食室より】

1月24日~30日は、「全国学校給食週間」です。

今日の特別メニューは、昭和27年再現献立です。

戦争中、日本は食べ物が手に入りにくくなり、一度学校給食は無くなります。

戦争終了後、アメリカの支援を受けて、学校給食は再びスタートします。

そのため、当時は、主食は小麦粉で作られるパンでした。

また、当時は豚肉や鶏肉が高価だったため、たんぱく質は安い鯨肉が主流でした。

戦後復興中の学校給食と、今の学校給食との違いについて、おいしく学びましょう!

1月28日(水)の給食

献立は、おにぎり、牛乳、鮭の塩焼き、青菜のおひたし、すいとん、花みかん、です。

【給食室より】

1月24日~30日は、「全国学校給食週間」です。

今日の特別メニューは、明治22年・昭和17年再現献立です。

日本で初めて出された、明治22年の給食のメニューは、「おにぎり、鮭の塩焼き、漬物」でした。

昭和に入り、戦争が始まると、食べ物がなくなってしまったため、小麦粉を水と練って作った「すいとん」だけが給食で提供されました。当時は味も薄く、具材も少なく、おいしくなかったそうです。

戦争前、戦争中の給食のメニューを食べて、平和に過ごせる日々に感謝していただきましょう。

1月27日(火)の給食

献立は、ご飯、牛乳、ザンギ、海苔和え、石狩鍋、です。

【給食室から】

1月24日~30日は、「全国学校給食週間」です。

今日の特別メニューは、出汁で味わう和食の日第7弾!

北海道から「石狩鍋」です。「石狩鍋」は、北海道の郷土料理で、新鮮な鮭をぶつ切りにして、野菜と一緒に、昆布と出汁と味噌で煮込んだ料理です。

北海道など特定の地域では、鶏の唐揚げをザンギと呼んでいます。

今日のこのメニューは、市川小、国分小、国府台小、曽谷小、中国分小、百合台小、稲越小、須和田の丘支援学校、第一中、東国分中とおそろいです!

1月26日(月)の給食

献立は、ご飯、牛乳、行徳海苔の佃煮、さんが焼き、友禅和え、きなこ性学餅、です。

【給食室より】

1月24日~30日は「全国学校給食週間」です。

「全国学校給食週間」とは、学校給食の意義や役割についてみんなで理解と関心を深めるための週間です。

今日は、市川市の行徳海苔を使った佃煮、また千葉県の郷土料理である「さんが焼き」「性学餅」を給食室で作りました。

地元で採れた食材、郷土料理を食べて、市川市、千葉県をもっと知りましょう!

1月23日(金)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、四川麻婆豆腐丼の具、わかめスープ、花みかん、です。

今日は、「花みかん」を取り上げます。

給食では何度か提供されているのですが、皆さんは子どもたちに人気の「花みかん」をご存じでしょうか?

これは、みかんを横半分に切った切り口が。花びらのように見えるためこの名前で呼ばれています。切るにしても「横半分」というのが大事ですね。縦半分ではこうはいきません。

横半分に切ったうえで、その切り口を花に見立てて「花みかん」とするネーミングも素晴らしいと思います。

かわいらしい見た目、ネーミングにより子どもたちに人気で、まるまる1個のみかんを提供するよりも、子どもたちは喜ぶかもしれません。旬の果物をより魅力的に提供するための給食室の工夫を感じますね。

ちなみに、別の「花みかん」もあるそうです。

みかんの栽培で有名な愛媛県では、岬(はな)で育てたみかんを「花みかん」というそうです。岬で育てることで収穫時期を遅らせ、甘みと酸味を凝縮させることができます。非常に糖度が高く人気があるそうです。

空気が乾燥し、風邪などが流行しやすいこの時期、手軽にビタミンCが摂れるみかんはとてもありがたいです。風邪に負けず「元気」に過ごしてほしいです。

1月22日(木)の給食

献立は、ご飯、牛乳、鱈の西京焼き、大豆の磯煮、ピリ辛肉じゃが、です。

今日の主菜は、「たらの西京焼き」です。西京焼きとは、西京味噌と呼ばれる京都産の白味噌に魚や肉の切り身を漬けこんで焼いた伝統料理のことです。海から離れた京都でも美味しい魚を食べられるよう、保存性を高める方法として味噌に漬け込むこの「西京漬け」が編み出されたと言われています。

現在では「西京味噌」のことを、白味噌の総称として呼ぶこともあるようです。

上にもあるように、「西京焼き」のそもそもは、保存性を高めるために編み出されたものです。保存性に特化した料理は他にも多々あると思いますが、現代は冷凍保存技術も格段に上がっていますので、だんだん減ってきているのではないかと思っています。

しかしながら西京焼きは、現代でも好んで食べられているのは、保存性と美味しさが両立していたからではないでしょうか。そう考えると、西京焼きってすごいのではないかとつくづく思います(他にも両立した料理はありそうですが、それはまたの機会に)。

調べてみると、西京焼きは栄養面でも申し分ないらしいです。保存も利いて、おいしくて、栄養もある。そうなると、「西京焼き」は、「“最強”焼き」かもしれません。

しっかり食べて「元気」に過ごしてほしいです。

1月21日(水)の給食

献立は、ご飯、牛乳、ひじき春巻き、ナムル、キムチチゲ、です。

今日は「ナムル」について取り上げます。

ナムルが韓国料理であることは、多くの方がご存じのところだと思います。

ナムルとは、韓国語で和え物の総称をさすので、実際は調理法から素材まで幅広いものだそうです。それこそ各家庭によっても千差万別で、我々が知らないものまでナムルの範疇に入っています。

しかしながら日本でよく知られるところのナムルとは、野菜や山菜を茹でて、砂糖やごま油で味付けしたものですよね。

ニンジンやホウレン草、もやしを使って彩りもよく、栄養価も高いので健康にもよい。そして焼き肉の付け合わせとして、ビビンパやキンパの具として、少しピリ辛にすればお酒のお供にもなるという、韓国料理には欠かすことのできない存在です。

そんなナムルは、ごま油や塩分が栄養素の吸収を助けるので、野菜をそのまま食べるよりも効果的に栄養を摂取できることに期待ができるそうです。

こんな寒い日もしっかり食べて「元気」に過ごしてほしいです。

1月20日(火)の給食

献立は、茶飯、牛乳、一口おでん、辛子和え、一口おでん、キャラメルポテト、です。

今週は先週の温かさが嘘のように、寒気が入り込み寒い日が続いています。こんな日は温かいおでんと茶飯の組み合わせが食べたくなるものです。

しかし、なぜ「おでんと茶飯」はいいコンビなのでしょうか?少し調べてみました。

江戸時代にはすでに、おでんと茶飯のセットが食べられていたようです(そこに熱燗も付いてセットだったようですが)。江戸時代からの定番なのですね。

どうやら、おでんが甘い味付けなので、さっぱりした茶飯がよく合っていたという理由のようです。

今日のおでんは一口おでんなので、具が小さく、子どもたちも食べやすいです。

また、おでんにはよく辛子をつけますが、今日の副菜は辛子和えです。

さらに、おでんにさつまいもを入れる食べ方もあるようですので、今日のデザートのキャラメルポテトも含めて、メニューに統一感があります。

ちなみにおでんの、関東と関西の違いも大きいようです。

関東では、鰹節+昆布だし・醤油の濃い色・甘辛くコクのある味・共通の大根、玉子、こんにゃく、ちくわに加え、はんぺんやちくわぶ…

関西では、昆布だし・薄口醤油の透明感・素材を生かすあっさり味・共通のタネに加え牛すじやタコ…

結構違いがありますし、関東・関西以外でも特色がありそうですね(よく聞くのは静岡県周辺のの黒はんぺんなど)。

思い浮かべる「おでん」には地域によって幅があるものの、「寒いからおでん食べたい」と思うのは日本各地で共通ですね。

おでんを食べて体を温め「元気」に過ごしてほしいです。

1月19日(月)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、ビビンパ丼の具、ニラ玉スープ、野菜チップ、です。

今日は「野菜チップ」を取り上げることにします。

曽谷小学校では、昨年度に好きな給食アンケートを実施しましたが、人気ランキング6位だったのが野菜チップです。

それでもすごいですが、今年度の結果では、お知らせしている通り2つランクアップの4位でした。

パリパリと食感も良く、塩味が素材本来の旨味を引き出していておいしいです。

子どもには野菜嫌いが多いにもかかわらず、また根菜のみのメニューにもかかわらず、子どもたちに人気なのが分かります。基本的に野菜しか使っていないのに人気4位とは、いかにおいしいかがお分かりになるかと思います。

からだのバランスを整える野菜をしっかり摂れる野菜チップで「元気」に過ごしてほしいです。

1月16日(金)の給食

献立は、三色そぼろご飯、牛乳、しらすサラダ、さつもいも入り豚汁、花みかん、です。

今日は三色そぼろご飯の「そぼろ」を取り上げます。

「そぼろ」とは、溶き卵や魚肉を細かくほぐしたものを「そぼろ」と呼ぶようです。

ところで「そぼろ」とは面白い言葉の響きに感じましたので、語源を調べてみました。

説はいくつかあるようです。

細かくほぐしたものを朧(おぼろ)と呼ぶそうですが、それよりも粗いので、粗(そ)である朧(おぼろ)で「そぼろ」というのが有力のようです。

ちなみに「おぼろ」とは、タイやヒラメ、エビをすりつぶして味をつけてから火にかけていったものが代表例のようです。そのほか「おぼろ」とつく食べ物として、おぼろ昆布、おぼろ豆腐、おぼろ饅頭などがあります。

「おぼろ」ほど細かくない「そぼろ」。細かすぎないことが食感やおいしさにも大きく関わっていると思います。

手間の掛かった、色どりもきれいな「三色そぼろご飯」を食べて、しっかり「元気」に過ごしてほしいです。

1月15日(木)の給食

献立は、小豆ご飯、牛乳、鰤カツ、おかか和え、けの汁、です。

【給食室より】

昔は、新年最初の満月にあたる旧暦の1月15日をお正月として祝う風習がありました。

その名残で、現在は1月1日を「大正月」と呼ぶのに対し、1月15日を「小正月(こしょうがつ)」と呼びます。

小正月には、小豆がゆを食べて、1年の健康をお祈りします。

今日は、小豆ご飯が主食です。

みんなが1年健康に過ごせますように。

1月14日(水)の給食

献立は、メープルバタートースト、牛乳、グリーンサラダ、インゲン豆のトマト煮、です。

今日は「メープルシロップ」に注目してみます。

主食の「メープルバタートースト」は、パンにメープルシロップとバター(今日はマーガリン)を塗って焼いたものです。

ですが、そもそも「メープルシロップ」って何でしょうか?

はちみつと似ているけど全く違って、木から採れるということぐらいは知っているのですが。

調べてみると、「メープルシロップ」は、サトウカエデという種類の木の樹液を煮詰めて作る天然の甘味料でした。私は、ほぼあのまま樹液として染み出しているのかと思っていましたが、約40分の1になるまで水分を飛ばして糖度を高めているということです。

国旗にもカエデの図柄が使用されているカナダが、メープルシロップの生産量の8割を生産しています。

ちなみに、日本産のメープルシロップも存在します。

カナダ産に比べると非常に希少価値が高く、北海道、山形、新潟など、やはりカナダのような寒冷地で作られているようです。カナダのサトウカエデとは異なる樹種を使っているので、日本産ならではの風味が特徴だそうです。

メープルシロップ好きの方はぜひ試していただき、感想を聞かせていただければ幸いです。

栄養面も、カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛など日本人が不足しがちなミネラルが豊富ですので、おいしく栄養を摂って、寒さに負けない体づくりをしてほしいです。

1月13日(火)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、中華丼の具、春雨サラダ、餃子アップルパイ、です。

今日は「中華丼」に注目してみます。

中華丼は何となくわかるのですが、八宝菜との違いもよくわかりません。

調べてみると、中国料理の八宝菜をご飯に乗せたのが中華丼ということです。基本的には、ご飯にかかっているかどうかの違いだったのですね(厳密には味付けも少し違うようですが)。

注目すべきは、中華丼は日本生まれの料理で、中国本土にはない、日本独自のメニューということです。日本の中華料理店で、まかない料理やお客さんからの要望で生まれ、広まったようです。

中華料理の本場である中国では、ご飯の上に総菜を乗せて食べることは一般的ではないので、日本で独自に進化を遂げています。

そういえば、今日の「中華丼」以外にも、かに玉をご飯に乗せた「天津飯」、麻婆豆腐をご飯に乗せた「麻婆丼」など、中華料理と日本の丼文化のコラボレーションはあるのですね。

そう考えると、日本では老若男女問わず人気の「カレーライス」もそういった文化の延長なのでしょうかね。カレーは本場インドではナンと食べることが多く、ご飯とも食べますが、上にかかってはいませんね。

中華丼、天津飯、麻婆丼など、日本で独自の進化を遂げた中華料理を、「日本の中華」や「和製中華」というそうです。

今日の中華丼は、優しい「あん」に包まれた野菜と肉の旨味が、ご飯と一体となって口の中に広がっておいしいだけでなく、心と体も温まる。

思わぬところから、日本の食文化の一端を見ることができました。

1月9日(金)の給食

献立は、ご飯、牛乳、松風焼き、五色和え、鏡開き白玉雑煮、です。

【給食室より】

「鏡開き」は、1年の家族の健康を祈り、お正月の間、神様にお供えしていた鏡餅を割ってお雑煮やお汁粉にして食べることをいいます。

鏡餅には神様の魂が宿っているとされているため、刃物を使わずに木づちなどで割ります。

また、「割る」という言葉は縁起が良くないため「鏡を開く」と言われるようになりました。

1月8日(木)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、冬野菜カレー、海藻サラダ、ヨーグルト、です。

今日は「冬野菜カレー」に注目してみます。

そもそも冬野菜とは何か?私は明確には答えられません。

調べてみると、「12月~2月を旬とする、大根、白菜、ほうれん草、春菊、ねぎ、かぶ、れんこん、ブロッコリー、水菜など」です。寒さで凍らないように細胞に糖を蓄えるので甘くなり、栄養価も高まるそうです。鍋物や煮物など体を温める料理に最適です。

今日の冬野菜カレーには、冬野菜のれんこん、大根、ブロッコリー、里芋が使用されています。

カレーは、曽谷っ子の好きな給食ランキング第2位なので、水上先生や給食室の方々は、本当にたくさんの種類のカレーを作ってくださっています。子どもたちはとても幸せだと思います。それに加えてにんじんや玉ねぎ、豚肉などもたくさん使っています。

ちなみに、「給食のカレーはなぜあんなにおいしいのか?」というのは、一度は考えたことがあるかと思います。家のカレーももちろんおいしいですが、給食のカレーは別のおいしさがあります。

諸説あるようですが、最も言われているのが、「大量に調理することによって旨味が凝縮するから」だそうです。給食は、曽谷小でいえば400食分以上ものカレーを大鍋で調理しますので、グルタミン酸やイノシン酸などのうまみ成分が大量に溶け出すのだそうです。

加えて、大鍋で大量の具材なので、具材の自重で自然の圧力が働き、水と油が混じる「乳化」が起きやすくなるのもおいしくなる秘密だそうです。

大好きなカレーをたくさん食べて、寒さを吹き飛ばしてほしいです。

1月7日(水)の給食

献立は、麦ご飯、ジョア、七草あんかけ丼の具、むらくもスープ、さつまいもと栗のタルト、です。

【給食室から】

せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ、の7つは「春の七草」といって、昔からこの日に七草を入れたおかゆを食べる習慣があります。

七草には消化を助ける働きがあり、お正月にごちそうを食べすぎて疲れた胃を休めるのにもぴったりです。

12月18日(木)の給食

献立は、キャロットピラフ、牛乳、フライドチキン、星のサラダ、セレクトクリスマスケーキ、です。

【給食室より】

今年、最後の給食はクリスマス献立です。

チキンや星やケーキなど、みんなに喜んでもらえるようなメニューを組み合わせました。

クリスマスのご馳走や年越しそばやお正月のお節など、行事やおいしいものが盛りだくさんの冬休みです。食べすぎや生活習慣に気を付けて過ごしましょう!

それでは、皆さん、メリークリスマス!

そして、良いお年を!

年明けの給食も楽しみにしていてくださいね!

12月17日(水)の給食

献立は、ほうとう、牛乳、柚子香和え、かぼちゃドーナツ、お魚アーモンド、です。

【給食室より】

冬至は、1年でいちばん昼が短く、夜が長い日です。

冬至を過ぎると、毎日少しずつ昼が長くなります。

今年の冬至は、12月22日です。

冬至には、かぼちゃを食べます。冬至にカボチャを食べると、長生きをするといわれます。

また、冬至の日には、柚子のお風呂に入ります。お風呂に入って、体をきれいにして、いい1年を迎えるという意味があります。

少し早いですが、今日は冬至献立です。

給食室で柚子香和えとかぼちゃドーナツを作りました。

冬至の「カボチャ」、「柚子」について気になったので少し調べてみました。

冬至にカボチャを食べるのはいくつかの理由がありそうです。上に「長生き」とありますが、いくつかはそれとも関係します。

①栄養豊富で風邪予防となる。

②保存がきくので、昔は冬に食べられる野菜としてとても貴重だった。

③ん(運:うん)がつく言葉は縁起が良いので縁起を担ぐため。→かぼちゃは「南瓜(なんきん)」とも呼ばれるので「ん」が2つもつくから縁起が良い。ちなみに、「冬の七草」もあるそうで、①なんきん②れんこん③ぎんなん④にんじん⑤きんかん⑥かんてん⑦うどん、で「ん」のオンパレードです(いろいろな「冬の七草」があるようです)。

④冬至は昼が最も短いので「生まれ変わりの日」で「新しい力をもらう日」だから、①~③のカボチャを食べて過ごす。

冬至の柚子は主に「柚子湯」にするご家庭が多いのではないでしょうか。これは、上に「体をきれいにして、いい1年を迎える」ことと関係します。

①香りの強いものは邪気を払うと信じられていたので、柚子の香りは縁起が良い。

②柚子の成分が血行促進で体を温め、風邪を防ぐ。

③柚子の香りはリラックス効果を生む。

④冬至(とうじ)と湯治(とうじ)の語呂合わせ。

冬至は世界中で古くから大切にされてきた日です。子どもたちをグローバル人材として育てていくためにも、まずは日本の冬至についてよく知っていることが必要です。いい機会ですから、お家の方からも、冬至(今年は12/22)についてお話をしていただければ幸いです。

12月16日(火)の給食

献立は、セルフオムライス、牛乳、野菜スープ、ヨーグルト、です。

オムライスも日本生まれの料理であると、これまでも何度か取り上げてきましたので、今日は「ヨーグルト」に注目してみます。

ご存じのとおり、ヨーグルトは、牛乳などの乳を乳酸菌や酵母で発酵させた発酵乳です。「牛乳など」とは、他にヤギ乳、羊乳、水牛乳が使われたヨーグルトがあるそうです(チーズと同様ですね)。食べたことがないのでとても興味があります。

ヨーグルトの発祥は意外に古く、紀元前数千年前にはすでに登場していました。中央アジアや東ヨーロッパで、遊牧民が乳を保存するために容器に入れ持ち運んでいた際に、偶然乳酸菌が繁殖してできたのが始まりと言われています。

それでは問題です。「ヨーグルト」という言葉はどこの言葉でしょうか?

日本でも「ブルガリアヨーグルト」は有名ですから、ブルガリアと答えたいところですが、違いました。

答えは、トルコです。トルコ語で攪拌を意味する「ヨーウルトゥ」が語源のようです。

ヨーグルトの普及に大きかったのは、ご存じブルガリアです。20世紀に入ってから、ブルガリアの長寿者が日常的に食べていることが注目され、全世界に広がったようです。

ちなみに、昨今の人気は「ギリシャヨーグルト」のようです。一般的なヨーグルトを発酵させた後、水切りをした濃厚でクリーミーに濃縮したヨーグルトですね。各地の有名店で行列ができています。

言うまでもなく、ヨーグルトは豊富な栄養や消化吸収、整腸作用まで期待できます。乳酸菌が免疫力を高めて、風邪予防の効果があることがわかっていますので、ヨーグルトを食べて、曽谷っ子には「元気」に過ごしてもらいたいです。

12月15日(月)の給食

献立は、ご飯、牛乳、ほっけフライ、三色おひたし、かきたま汁、です。

ほっけは、主に北海道で水揚げされる魚で、冬から春にかけて旬をむかえる、ふわっと柔らかい身が特徴の白身魚です。

鮮度が落ちるのが早いため、開いて干物などにするのが一般的ですが、今回は給食室でフライに調理しました。よく噛んで食べましょう!

12月12日(金)の給食

献立は、ご飯、牛乳、鯖の葱味噌焼き、ごま和え、治部煮、花みかん、です。

【給食室より】

「だしで味わう和食」第6弾!

今日は、北陸地方、石川県から「治部煮」です。

北陸地方では、かつお節と昆布を使ってだしを取ります。だしは、昆布の加工品も多く、やや甘めの味付けが特徴です。

治部煮は、石川県を代表する煮物で、鴨肉や季節の野菜を煮込んだものです。鴨肉には小麦粉がまぶされているため、とろみのあるのが特徴です。

給食では鴨肉の代わりに、鶏肉を使っています。

みんなで、「だし」を通じてもっと和食について理解を深めましょう!

12月11日(木)の給食

献立は、昆布ご飯、牛乳、ちくわの二色揚げ、肉じゃが、りんご、です。

肉じゃがは何度も取り上げていますので、今日は二色揚げに使用されている「ちくわ」に注目してみます。

「ちくわ」の歴史は古く、かの「日本書紀」にも出てくるのだとか。少なくとも奈良時代や平安時代には食べられていたようです。

「ちくわ」は漢字で書くと「竹輪」です。これは、すり潰した魚肉を串に塗り付けて焼いたため、中に空洞がある姿が竹の切り口に似ているところから名付けられたようです。

もともと「ちくわ」は、植物の蒲の穂(がまのほ)に似ていたので「かまぼこ」と呼ばれていました。

しかし、我々のよく知っている、板にすり身を乗せる「板かまぼこ」が登場したことで、区別が必要となり、「ちくわ」になったようです。

ちなみに、「ちくわ」に似た食品に、おでんにも使用される「ちくわぶ」があります。ご存じのとおり、材料も製法も全く異なる食品ですが、形が似ているので同じ「竹輪」がつき、「ぶ」は「お麩」から取られたので、「竹輪状の麩」ということでしょう。

栄養はたんぱく質、魚介類特有の豊富なカルシウム、鉄や亜鉛といったミネラルなどが含まれています。2つの違う味を楽しみながら、栄養もしっかり摂れそうです。

12月10日(水)の給食

献立は、ちゃんぽん、牛乳、ウインナー春巻、中華サラダ、です。

今日は「ちゃんぽん」に注目してみます。

「ちゃんぽん」は、まず名前が目を引きます。

名前の由来は諸説あるようです。まず長崎弁で「様々な物を混ぜること」から来ているというもの。長崎だけでなく、多種類のお酒を飲むことも、ちゃんぽんと言ったりしますね。

そのほか、中国の鉦(かね)のチャンと鼓(つづみ)のポンを合わせて「ちゃんぽん」、ポルトガル語のチャンポン(混ぜるの意味)、中国語のシャンポン(簡単なご飯の意味)がなまったもの、などなど。

それでは、「ちゃんぽん」が生まれた国は?

長崎という土地柄から、オランダをはじめとするヨーロッパ、または中国かといイメージですが。

答えはそう、日本の長崎です。ちゃんぽんも日本発祥でしたか。

ちなみに、某ちゃんぽんのレストランチェーン店は、市川市にもありますね。

お店の名前の由来は、長崎で活躍した貿易商の「リンガー」さんの名前に、気軽に立ち寄れるように「小さな家」を意味する「ハット」を加えたものです。(「ハット」が帽子でないのは、某「ピザ」のチェーン店と同じです)

今日のちゃんぽんは、たくさんの具材が入っていて、まさに「ちゃんぽん」です。味もとってもおいしいです。

12月9日(火)の給食

献立は、しらすわかめご飯、牛乳、五目うま煮、スイートポテト、です。

今日は「スイートポテト」に注目してみます。

「スイートポテト」はご存じのとおり、さつまいもを主原料として、バターや牛乳(今日は生クリームを使っています)や砂糖を使って焼き上げたデザートですね。

それでは、「スイートポテト」の発祥はどこの国でしょうか?

いかにも、アメリカやヨーロッパと考えますが、違いました。

答えは、なんと日本です。

明治時代に東京の洋菓子店の職人さんが、庶民の食べ物だったさつまいもと、西洋の材料や技術を組み合わせて考案したそうです。

こんなおいしい料理を、我々の先人が発明したことに驚かされます。いつもそうですが、日本の食文化の豊かさを感じさせてくれます。

ちなみに、そもそも、英語でさつまいも自体を「スイートポテト」と言います。そのさつまいもを使ったデザートを、そのまま「スイートポテト」と呼ぶのも何か不思議な気はします。

そのため、デザートの方の「スイートポテト」を英語で説明する際は、「sweet potato cake」や「sweet potato tarto」と表現するのが一般的なようです。

曽谷っ子には、手間のかかる料理を給食室で用意していただけるありがたさを感じながら、しっかりと食べてほしいです。

12月8日(月)の給食

献立は、ご飯、牛乳、スタミナ納豆、いなだと大根の煮物、お麩のきなこラスク、です。

【給食室より】

食育クイズ!

今日、12/8は何の日でしょう?

①冬野菜の日 ②緑黄色野菜の日 ③有機野菜の日

正解は、③の有機野菜の日、です。

有機野菜とは、科学的に合成された肥料や農薬を使用せず、遺伝子組み換え技術を使わずに育てられた野菜のことです。

今日の献立は、人参と玉ねぎが有機野菜を使っています。

12月5日(金)の給食

献立は、ピリ辛ごぼうご飯、牛乳、生揚げの肉味噌煮、パリパリひじきサラダ、です。

今日は「生揚げの肉味噌煮」の「生揚げ」に注目してみます。

そもそも「生揚げ」とは何か?

木綿豆腐を厚く切って、油で揚げた料理で、中まで火が通っていないので「生」揚げということです。薄く切って揚げたら「油揚げ」となりますから、厚く切ることで生の部分を敢えて残したのでしょう。

発祥は室町時代とも江戸時代ともいわれ、保存性を高める目的で考え出されたようです。また、豆腐よりも歯ごたえがあるので満腹感を得られやすい特徴があります。

それでは、「厚揚げ」との違いは何でしょうか?

調べてみると、「基本的に同じもの」ということです。

違いは、関東では「生揚げ」と呼び、関西では「厚揚げ」と呼ぶそうです。

ちなみに、豆腐は中国から伝わったことはよく知られているところですが、豆腐を揚げるという調理法は日本独自の工夫です。まさに先人の知恵であり、日本の食文化の奥深さです。

栄養もたっぷりな生揚げの肉味噌煮で、感染症にも負けない強い体を作ってほしいです。

12月4日(木)の給食

献立は、麦ご飯、五目豆腐、春雨スープ、花みかん、です。

今日は「五目豆腐」に注目してみます。

私はこの「五目豆腐」というメニューは、昨年の2月に給食で提供されるまで知りませんでした。

五目とは言うまでもなく5種類の具材が入っているということではありません。五目ずし、五目あんかけ、五目ご飯、五目やきそば…など挙げていけばきりがありません。

今日の給食でも、豚肉・豆腐・シイタケ・タケノコ・人参・長ネギ・チンゲン菜・白菜と、たくさん具材が入っています。様々な材料を、味や彩り、栄養のバランスを考えて取り合わせたものを五目というのですね。

さて、五目豆腐の発祥などはわかりませんでしたが、名古屋市教育委員会が出している小学校給食レシピに少し説明が出ていました。

そこには、「五目豆腐は、麻婆豆腐の和風版として考えられ」た、とありました。

となると、五目豆腐は日本発祥のメニューということでいいのでしょうかね。中国発祥の発酵調味料である豆板醤を使うことなく、また辛さもなくすことで、このような形となったものと思われます。

麻婆豆腐も人気ですが、五目豆腐もとてもおいしく人気だと思います。

12月3日(水)の給食

献立は、麦ご飯、ジョア、キーマカレー、ひじポテサラダ、キャロットゼリー、です。

今日は「キーマカレー」に注目してみます。

キーマカレーとは、言わずと知れた、ひき肉で作ったカレー料理ですね。

発祥はムガール帝国と呼ばれていた時代のインド。料理名の由来は、インドのヒンディー語で「ひき肉」を意味する言葉が「キーマ」です。

宗教上の理由から、インドでは牛肉が使われず、鶏肉や豚肉を使用します。本日の給食も、鶏と豚の両方のお肉を使用しています。

それでは、このコーナーでも何度か取り上げている「ドライカレー」と、この「キーマカレー」の違いは何でしょうか?

にわかには違いがわかりませんが、調べてみると大きな違いがありました。

共通点としては、どちらもひき肉を使用します。

それ以外、材料はキーマカレーがスパイスやヨーグルトを使用して、調理法は煮込むのが主で、上にも書いた通りインドが発祥です。今日の給食にもヨーグルト、チーズ、大豆で煮込んでいます。

一方、ドライカレーは野菜とカレー粉を使用しており、炒めるのが主で、日本が発祥です。

材料だけでなく、調理法、発祥の地も違ったというわけですね。

そしてカレーは曽谷っ子に大人気ですので、水上先生と給食室の皆さんはカレーライス、ドライカレー、夏野菜カレー、秋野菜カレー、そしてキーマカレー…など、様々なバリエーションを用意してくださっているのがありがたいです。

たくさん食べて「元気」に過ごしてほしいです。

12月2日(火)の給食

献立は、ご飯、牛乳、チャンチャン焼き、筑前煮、りんご、です。

今日は「チャンチャン焼き」に注目してみます。

鮭のチャンチャン焼きは、鮭と旬の野菜を蒸し焼きにして味噌で味付けした料理です。北海道の石狩地方の漁師町が発祥と言われていますが、今では全国区になっていると思います。

漁師が船上にあるドラム缶の鉄板で焼いて食べたのが始まりのようですが、チャンチャン焼きという珍しい名前の発祥は諸説ありです。

ちゃっちゃと簡単に作れるから、お父ちゃんが作るから、焼く時にヘラがチャンチャンという音を立てるから、仕事中に親方の目を盗んで食べた漁師がちゃんちゃんこで身を隠していたから…、などです。意外にもいろいろあります。

北海道発祥の料理としては、有名な石狩鍋やジンギスカンとともに「農山漁村の郷土料理百選(農林水産省)」にも選ばれています。

ちなみに、一般的にチャンチャン焼きは鮭を使用しますが、同じく北海道の礼文島などではホッケを使用してチャンチャン焼きが作られているようです。それはそれでおいしそうですね。

曽谷っ子たちには、郷土料理を知るとともに、しっかりと味わってほしいです。

12月1日(月)の給食

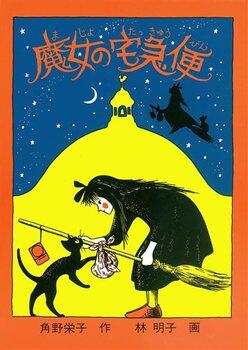

献立は、黒糖パン、牛乳、キキの運んだパイ、かぶのスープ、です。

【給食室より】

今日は「映画の日」献立です。

1896年にエジソンが発明したキネトスコープ(映画の上映装置)を使って、11月25日~12月1日の間に、日本で初めて映画が上映されました。

その後、12月1日を「日本における映画産業発祥を記念する日」として「映画の日」が制定されました。

今回紹介する映画は、スタジオジブリ制作、1989年公開「魔女の宅急便」です。

魔女のキキがほうきに乗って飛んで運んだパイをイメージして給食室で作りました。

このパイは、原作の小説には登場しない、映画オリジナルの料理です。

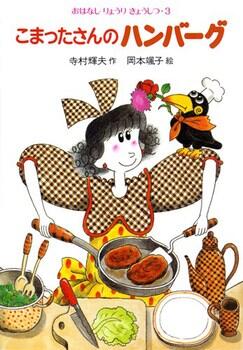

11月28日(金)の給食

献立は、ご飯、牛乳、こまったさんのハンバーグ、青のりポテト、オニオン卵スープ、りんご、です。

【給食室より】

今日はお話給食です。

寺村輝夫作、岡本爽子絵、あかね書房「こまったさんのハンバーグ」を給食室で、曽谷っ子のみんなが食べられるよう、アレンジして調理しました。

ハンバーグの食材には、いったい何が使われているのかな?

献立表の食材一覧を見てみてね!

11月27日(木)の給食

献立は、茶飯、牛乳、一口おでん、からし和え、大学いも、です。

今日は「大学いも」を取り上げてみます。

素揚げしたサツマイモに糖蜜を絡めた料理で、老若男女から人気です。

それでは、「大学いもはなぜ“大学”なのか?」

これについては、聞いたことがあるかもしれません。いつもながら諸説あるようですが。

大正時代に学生街である東京都文京区本郷で、東京大学の学生に大人気だったから、大正時代に東京大学の赤門前に店を構える甘味屋さんが作ったから、東京大学の学生が学費を稼ぐために売っていたから、大正時代に商品名に「大学」とつけるのが流行したから…など。

時代は大正時代、大学とは東京大学のことで問題なさそうですね。大学いもを食べると賢くなりそうなイメージに変わりました。

ちなみに、横に罫線の入ったノートを「大学ノート」と呼びますが(若い方は呼ばないかもしれません)、これは東京大学の学生が使うために作られたことがネーミングのもとになっているようです。

賢くなりそうな大学いもを食べて、心も体も頭脳も元気に過ごしてほしいです。

11月26日(水)の給食

献立は、ペンネのミートソース、牛乳、ひよこ豆のサラダ、ぐりとぐらのカステラ、です。

【給食室より】

今日はお話給食です。

なかがわりえこ作、おおむらゆりこ絵、福音館書店「ぐりとぐら」に登場するカステラを給食室で焼きました!

ふわふわのカステラをみんなでおいしくいただきましょう!

11月25日(火)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、あぶたま丼の具、けんちん汁、大豆のカリカリ揚げ、です。

これまで、麦ご飯、あぶたま丼、けんちん汁、は取り上げてきましたので、今日は「大豆」単体に注目してみることにします。

まず「大豆」というネーミング。

特に大きいという印象は全くなく、豆であればそら豆の方が大きいです。調べてみると、物理的な大きさから「大」がつけられている訳ではないことがわかりました。

それは、なんと「偉大」の「大」だったです!あまりに身近な豆なので、偉大な豆だとわかって驚きました。

大豆は様々な食品になることはよく知られているところです。味噌、醤油、納豆、豆腐、豆乳、枝豆、もやし、油揚げ、おから、がんもどき、きな粉…、少し考えただけでも、これだけ挙がります。

日本食ということで考えれば、欠かすことのできない食材であることが本当によくわかります。

加えて大豆は「畑の肉」とまで呼ばれるほど、栄養価が高い食材です。

まさに「偉大な豆」で「大豆」です(そういえば「大麦」という種類もありますが、これも「偉大な」という意味。ほかにも先日の11/14「バッハ献立」にもなった、作曲家のヨハン・セバスティアン・バッハは、音楽家一族であるバッハ一族の中でも特に「偉大」ということで「大バッハ」と呼ばれていますね)。

こんな「偉大な豆」も問題があって、こんなに日本食に欠かせず、栄養価が高いのにもかかわらず、日本国内で生産される「自給率」が低いのはよく知られているところです。どれぐらい低いのか?

なんと7%(令和5年度 農林水産省)です。

つまり93%は輸入に頼っているということ。長くなったので、この理由や対応策は次回に譲りますが。

とにかく、栄養満点な大豆を食べて、「元気」に過ごしてほしいです。

11月21日(金)の給食

献立は、カオマンガイ、牛乳、春雨スープ、パインゼリー、です。

【給食室より】

今日はお話給食です。

大森裕子作、ごはん同盟監修、白泉社の「ごはんのずかん」に登場する「カオマンガイ」というタイの米料理を給食室で作りました。

ご飯の上に鶏肉をのせて食べてください。

「ごはんのずかん」には、いろんな国の、いろんな米料理がたくさん載っています。

ぜひ読んでみてくださいね。

11月20日(木)の給食

献立は、ご飯、牛乳、鯖の利休焼き、三色おひたし、さつまいものミルク煮、です。

今日は「利休焼き」に注目してみます。

皆さんは「利休焼き」という調理法をご存じでしょうか?私は残念ながら「利休焼き」を知りませんでした。そこで、どんなものか調べてみました。

「利休焼き」とは、ごまを使った料理の総称を指すそうです。

ごまの香ばしさと風味が加わることで素材の旨味が引き立ち、奥深い美味しさが生まれます。特にごまの香ばしさは食欲をそそるだけでなく、冷めてもおいしく食べられるのが大きなポイントです。

それでは、ごまを使った料理をなぜ利休焼きというのでしょうか?

それは、安土桃山時代の茶人である千利休にちなんでいます。千利休が料理に好んでごまを使ったことからこの名が付いたそうです。「利休焼き」とは、千利休の利休だったのですね。

ちなみに、千利休の「休」という字が忌み言葉となっているため、利休焼きを「利久焼き」と表記することも多いようです。

ごまの香ばしさとともに、栄養たっぷりの鯖を食べて、これから来る本格的な冬の中でも「元気」に過ごしてほしいです。

11月19日(水)の給食

献立は、コッペパン、牛乳、かぼちゃスープ、海藻サラダ、りんご、です。

【給食室より】

今日は、お話給食です!

ヘレン・クーパー作、せな あいこ訳、「かぼちゃスープ」の絵本に登場する「かぼちゃのスープ」を給食室で作りました。

猫と、りすと、あひるの3匹が役割を決めて作るかぼちゃスープは世界一おいしいスープ!

曽谷小学校の給食室でも調理員さんが役割を決め、毎日丁寧においしい給食を作ってくださっています。

11月18日(火)の給食

献立は、いりこ飯、牛乳、千種焼き、生揚げの肉味噌煮、です。

【給食室より】

「だしで味わう和食」第5弾!

今日は、中国・四国地方、香川県から「いりこ飯」です。

中国・四国地方では、いりこ煮干し、昆布を使ってだしを取ります。

だしは、しっかりとパンチのある濃い煮干しだしが特徴です。

みんなで、「だし」を通じてもっと和食について理解を深めましょう!

11月15日(土)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、秋野菜カレー、ひじきとツナのサラダ、ヨーグルト、です。

曽谷っ子音楽発表会を頑張った皆さんへ喜んでもらいたくて、今日はみんな大好きなカレーを献立に入れました。

今日の秋野菜カレーには、秋に旬を迎える、ごぼう、里芋、蓮根が入っています。これらの野菜は、カレーと一緒に煮込まず、油で素揚げして、食缶へ配缶する直前にカレーと合わせています。素揚げした里芋は外はサクッと、内側はトロリとした食感です。ごぼうと蓮根は歯ごたえと香りを楽しめるようになっています。調理員さんの技術の光る一手間によって、秋野菜が一層おいしく感じられる秋野菜カレー!たくさん食べて、そやふれあいフェスティバルも楽しんでくださいね!

11月14日(金)の給食

献立は、キャロットピラフ、牛乳、コーヒーミルメーク、手作りソーセージ、ABCスープ、です。

【給食室より】

今日は校内音楽会です!

音楽会に合わせて、バッハの大好物だった「ソーセージ」を給食室で手作りしました。

また、バッハはコーヒーが好きすぎて、コーヒーへの強すぎる愛をうたった「コーヒー・カンタータ」を作曲しました。ミルメークはバッハの大好きなコーヒー味です。

手作りソーセージとコーヒーミルメークを食べて、明日の発表会も頑張りましょう。

今日は、音楽専科の榎窪先生おすすめのバッハの曲を流していただきます。

11月13日(木)の給食

献立は、ご飯、牛乳、蓮根バーグ梨ソースかけ、磯和え、沢煮椀、です。

【給食室より】

今日は千産千消献立です。

地域で生産された農林水産物を地域で消費しようとする取組を「地産地消」といいます。

千葉県では「地」を千葉県の「千」と銘打って様々な取組を行っています。

今日の献立は、牛乳、豚肉、小松菜、大根など、地元でとれたものをたくさん使用してあります。

市川小、国分小、国府台小、曽谷小、中国分小、百合台小、稲越小、須和田の丘支援学校小学部、第一中、東国分中がおそろいの献立です!

お家で兄弟と話してみてくださいね!

11月12日(水)の給食

献立は、味噌ラーメン、牛乳、ナムル、いがぐり揚げ、です。

【給食室より】

秋の訪れを感じる料理の1つのいがぐり揚げ。

ここで食育クイズ!

トゲトゲとしたいがぐりのような見た目からこの名前がついた「いがぐり揚げ」、このトゲトゲはいったい何でできているでしょう?

正解は、そうめんです。

小さく折ったそうめんを周りにまぶしてトゲトゲのいがぐりを表現しています。→給食レシピ「いがぐり揚げ」

さて、今日は曽谷っ子の「人気給食ランキング」第5位の「味噌ラーメン」の登場です。味噌ラーメンについては、5月に書いているので、今日はもっと広く「ラーメン」に注目してみます。

アメリカの「ウェブスター辞書」では、ラーメンは「日本からの外来語」とあるそうです。日本では、ラーメンは中国発祥であることはよく知られているところであり、「中華そば」などとも呼ばれていながら、国際的には「ラーメンは日本食」と認識されているようです。

最近報道等で、とても多いインバウンドの方々へのインタビューでも「日本でラーメンを食べるのが楽しみ」と言っている方が多いのをにします。

ちなみに、そんな日本食と認識されているラーメンを日本で初めて食べたといわれている人物は誰だかご存じでしょうか?

答えは、「水戸黄門」でおなじみ水戸光圀と言われています。

そこで日本ラーメン協会では、水戸光圀の誕生日である7月11日を「ラーメンの日」としています。水戸光圀の誕生日であるだけでなく、「7」がレンゲ、「11」が箸の形に似ていることも掲げています。言われてみれば、レンゲと箸に見えてくるから不思議なものです。

さらに、石破前首相は、「ラーメン文化振興議連」(議連とは議員連盟の略ですので、国会議員の中でラーメンが好きな方で集まった組織)の会長を務めているそうです。

中国から伝わった「拉麺」から、日本食としての「ラーメン」、そして世界の「Ramen」へと変貌を遂げたラーメンを食べて、日本の食文化の豊かさにも思いを馳せてほしいです。

11月11日(火)の給食

献立は、さんまご飯、牛乳、磯香和え、のっぺい汁、です。

【給食室より】

さんまは、秋の味覚を代表する魚ですね。

今日の主食のさんまご飯は、下味をつけ、片栗粉をまぶして、からりと揚げたさんまを甘い醤油ダレと絡めた後、ご飯に混ぜ込んだ料理です。

旬の魚をおいしくいただきましょう。

「さんま」は、漢字で書くと、秋にとれる刀の魚で「秋刀魚」と書くよ!

11月10日(月)の給食

献立は、キムチご飯、牛乳、鶏のから揚げ、中華スープ、です。

今日は「キムチご飯」です。子どもたちに人気のメニューです。

私が子どもの頃はキムチ自体がメジャーではなく、その頃はキムチが給食に出て、子どもたちの人気メニューになるなど考えたこともありませんでした。

とある漬物会社さんのHPで調べてみると、日本にキムチが一般に浸透し始めるのは、1970年代になってスーパーマーケットなどで販売されるようになっったそうです。当時はブームには至らなかったようですが。

その後、1988年のソウルオリンピック、2002年の日韓サッカーワールドカップ開催により、韓国がより身近になったことで一気に過熱したようです。

加えて、この頃から「韓流ブーム」なるものが流行し、現在のKポップはじめコスメ、スイーツなども含め韓国カルチャーの大人気につながっているようですね。

「最も距離の近い外国」でありながら、本格的に人気になったのは21世紀からの流れと言えそうです。

「辛味」も「おいしさ」の1つとして感じるようになる学童期に入門編として、辛すぎない、おいしいキムチご飯は本当にちょうどよいと思います。

様々なおいしさを味わえる、“豊かな”食生活で「元気」に過ごしてもらいたいです。

11月7日(金)の給食

献立は、麦ご飯、牛乳、ビビンバ丼の具、わかめスープ、チーズハットグ、です。

チーズハットグとは、アメリカンドッグのソーセージの代わりにチーズを入れた、韓国の定番おやつです。給食室では、調理員さんが丁寧にチーズを生地に包んで、油で揚げて、約350個のチーズハットグを作ってくださいました。よく噛んでおいしくいただきましょう!