文字

背景

行間

お知らせ&ニュース

R7.11.21 読書週間②

読書週間真っただ中です。

今日ご紹介するのは、3階の図書館に至る廊下に設置してある「せんせいのオススメ!」のコーナーです。

これは本校の教職員が、子どもたちに読んでもらいたい本を推薦文とともに紹介しています。そして、推薦文を読んで興味を持ったら、すぐに手に取れるように、実物も用意してあります。先生方が紹介する本の中には、本校の図書館にない図書もあったので、子どもたちのために新たに買ったということです。

司書の石川先生、読書担当の野崎先生、ありがとうございました。

一部ですが紹介された図書を挙げておきます。

「しろくまのパンツ」 「あらしのよるに」 「ざんねんないきもの事典」

「魔王」 「ぼくがラーメンたべてるとき」 「どう解く?」

「光にむかって」 「わすれものとどけます」 「香君」

「しっぱいにかんぱい」 「もったいないばあさん」 「さかさ町」

「さんまいのおふだ」 「5分後に意外な結末」 「はじめての国宝」

「ぶたのたね」 「ちいさいおうち」 「とびたてみんなのドラゴン」

「あんなにあんなに」 「せんろはつづく」 「ごめんねともだち」

「そして五人がいなくなる」 「かいぞくポケット なぞのたからじま」

図書室には、上の本が手に取れるようなコーナーを設置しています。 題名だけではイメージがわかないので、お子さんにコーナーをのぞいてみるようにお声掛けください。

「せんせいのオススメ!」の本は、それぞれどんなお話なのでしょうか。

明日から三連休です。少し時間にも心にも余裕があるかもしれませんので、子どもたちが興味を持ったなら、手に取れるよう支援をしていただければ幸いです(私のおすすめは「学校の図書室で借りる」ことですが、「市の図書館で借りる」こともとても便利でおすすめです)。

下の写真は図書室の新着図書が並べられたコーナーです。

図書室には、1日1回引けるおみくじコーナーも。

どっぷりと図書に親しむ「読書週間」とし、それが子どもたちの「読書習慣」につながってほしいと切に願います。

R7.11.21 ぶくぶく読み聞かせ

朝学習の時間を活用して、読み聞かせボランティア「ぶくぶく」の皆さんによる読み聞かせが行われました。

読書週間真っただ中です。学校だけでなく、保護者・地域の皆さんの協力を受けて、地域を挙げて読書週間に取り組みます。

絵本を実物投影機を使って大型提示装置に大きく映し出したり、子どもたちを前に集めたりして読み聞かせをしていただきました。

今年度第1回の「学校評価」では、読書に関する数値が全項目中で最も低い結果となりました。(保護者「お子さんは、日頃から読書に親しんだり、図書資料を使って調べ学習をしたりしていますか」肯定的評価49%、児童「日頃から読書に親しんだり、図書資料を使って調べ学習をしたりしていますか」同57%)

子どもたちの今後の成長を考えるうえで、本を身近に感じてくれたり、読書習慣につながったりすることは不可欠だと考えます。

そのために、学校では読書シーズンに向けいろいろな取組を準備中です。ご家庭でも読書へのご協力をお願いできれば幸いです。

R7.11.20 秋のおもちゃ祭り(1年生)

未就学児をお迎えし、1年生の生活科「秋のおもちゃ祭り」が開かれました。

生活科で自分たちが考えた遊びを提供するお祭りです。

来校したのは、曽谷保育園・アンデルセン幼稚園・国分幼稚園・つくし保育園の4園の年長さんたちです。自分たち曽谷小の1年生よりも多い人数でした。

体育館は空調工事で使えませんので、校庭にて出会いの会です。全員で「どんぐりころころ」を合唱したり、お店の紹介をしたりしました。

普段は一番下の学年として可愛がられている1年生も、この日ばかりはお兄さん・お姉さんとして遊ばせてあげていました。

遊びは、まつぼっくりけんだま、どんぐりごま、射的、どんぐりとばし、めいろ、ルーレット、くじ、秋のテーマパーク…などなど。

2日前は保護者・地域の方をお客さんとして行いましたが、今日は未就学児たち。お客さんを自分のブースに呼ぶために、「いらっしゃい、いらっしゃい」と張り切っていた1年生たちでした。

この日の「秋のおもちゃ祭り」で、曽谷小に入学するしないにかかわらず、園児たちが小学校をより楽しみにする気持ちになってくれたら嬉しいです。

R7.11.19 彫刻刀教室(4年生)

彫刻刀を初めて使う4年生を対象に「彫刻刀教室」が開かれました。

小学校で使う道具としては、家庭科の包丁とともに危険度が高いですが、怪我の件数は彫刻刀の方が断然多いと思います。

ですから危険な道具として、安全面には気を付けなければなりません。そこで、教材会社の方を講師にお招きして彫刻刀教室を開きました。

使い初めの指導に担任一人ではとても危険なので、このように講師が来ていただけると本当に助かります。

大きな注意点は2つ。①刃を向けて友達に渡さないこと、②彫っている方向に、もう一方の手を置かないこと(刃を持っている手に添える)。

安全面に気を付け、楽しく学習したいものです。

最後は思い思いに、図形を彫ったり、名前を彫ったりして試し彫りをしてみました。

これから安全に楽しく使いこなしていきましょう!

R7.11.18 秋のおもちゃ祭り(1年生)

1年生の生活科「秋のおもちゃ祭り」が開かれました。

未就学児をお迎えし、生活科で自分たちが考えた遊びを提供するお祭りですが、今日は曽谷小応援隊の方々(地域の方、保護者の方)をお迎えして行いました。

遊びは、どんぐりとばし、めいろ、けんだま、どんぐりごま、どんぐりひろい、まとあて…、などなど。自分たちで工夫して作ったおもちゃでお客さんに楽しんでもらいます。

お客さんを自分のブースに呼ぶために、「いらっしゃい、いらっしゃい」と張り切っていた1年生たちでした。

セリフの練習やおもちゃの工夫など、今日の反省点があるのであれば、あと2日で改善し、明後日は万全の状態で未就学児たちを迎えたいものです。

R7.11.18 読書週間①

今日から読書週間が始まります。

秋になると、涼しく過ごしやすくなるので集中しやすいですね。

「秋は読書」という歴史を見ていくと、すでに明治時代には「読書週間」が定められて、そのスローガンとして「読書の秋」が広まったそうです。

さて、今日ご紹介するのは、3階の図書館に至る廊下に設置してある「ブックス委員の本の紹介」コーナーです。

これは本校のブックス委員の児童が、自分たちでテーマを決めて、子どもたちに読んでもらいたい本を置いて紹介しています。

○5年1組「いちご」

「ルルとララのいちごのデザート」「スイカやイチゴ」「イチゴの絵本」「いちごのつぶつぶなんのつぶ?」

○5年2組「SDG’s」

「SDG’sのサバイバル」「SDG’sのお話」「プラスチック星にはなりたくない!」「SDG’s」

○6年1組のテーマ「たぬき」

「こぎつねコンとこだぬきポン」「ぶんぶくちゃがま」「たぬきの糸車」「かちかちやま」

○6年2組のテーマ「パンダ」

「パンダ救出作戦」「もふもふ動物」「パンダのピンピン」

紹介された本は、それぞれどんなお話なのでしょうか。

子どもたちが興味を持ったら手に取って、どっぷりと図書に親しむ「読書週間」とし、それが子どもたちの「読書習慣」につながってほしいと切に願います。

R7.11.15 そやふれあいフェスティバル

曽谷っ子音楽発表会に続いて、午後はPTA主催による「そやふれあいフェスティバル」が開催されました。

PTAの各学年、自治会、学校施設開放団体、商店会、縄文伝承の会、おやじの会、読み聞かせのぶくぶくの皆さんによる、15ものブースが出ました。まさに地域一体となって子どもたちを楽しませる企画です。

敢えて全て紹介させていただくと、フリースロー、ボッチャ、ストラックアウト、フットベース、モルック、フェイスペイント、ベーゴマ、100gピッタリゲーム、スライム、セロファンステンドグラス、勾玉・縄文体験、しおりづくり、トイレットペーパー芯タワーゲーム、射的、ピンポン玉入れゲームです。展示スペースとして、6年生の生け花もありました。

そのほか、市川市ご当地ヒーロー「ザンドー」も曽谷っ子のために駆け付けてくれました(「秘密のスタンプ」は誰が持っているか伏せられていましたが、ザンドーが持っていました!)。

子どもたちは思い思いのブースを回って本当に楽しんでいました。製作したものや景品など、廊下で会うとどの子も嬉しそうに見せてくれました。

昨年はコロナ禍によって久しぶりの再開で大変だったと思いますが、うまく今年度に引き継いでいただきました。皆さん子どもたちのために本当にありがとうございました。

子どもたちにとって、小学校時代のよい思い出となるフェスティバルとなったことでしょう。

R7.11.15 曽谷っ子音楽発表会

今日は、保護者の皆さま対象の「曽谷っ子音楽発表会」でした。

1学年ずつ入場して来るのですが、子どもたちの表情はどの子も緊張気味でした。やはり子どもたちの前で演奏するのと、お家の方を前に演奏するのは違っているということなのでしょう。

前半は1・2・3年生。

まず代表児童の挨拶ですが、このギャラリーの数ですから、ものすごく緊張したことでしょう。

後半はさわやか学級・4・5・6年生。

また、この日は「学校運営協議会」も同時に開催されており、委員の方々には後半の上学年の演奏を見ていただきました。

主に指導をした音楽専科の榎窪先生が涙ぐんでいたのが、どれだけ会が成功したかを物語っていると思います。

曽谷っ子たちよく頑張りました!保護者の皆さまも来校いただきありがとうございました。

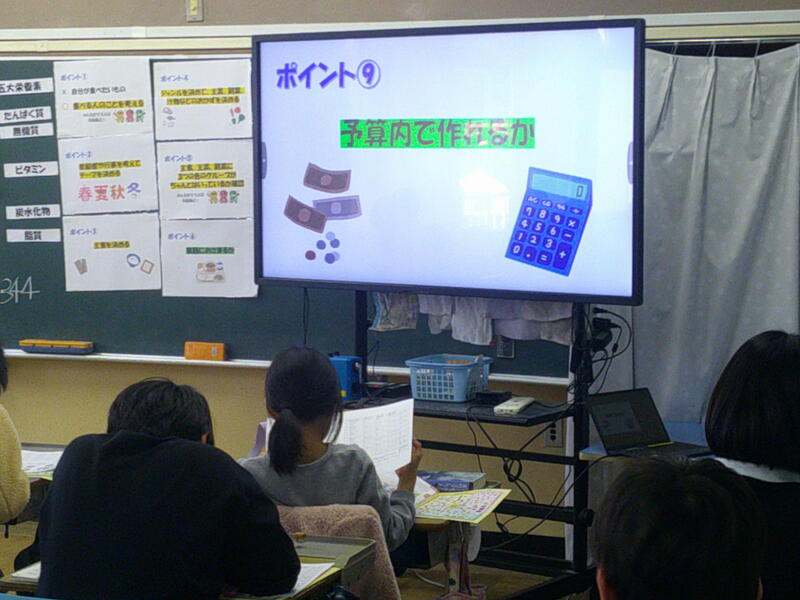

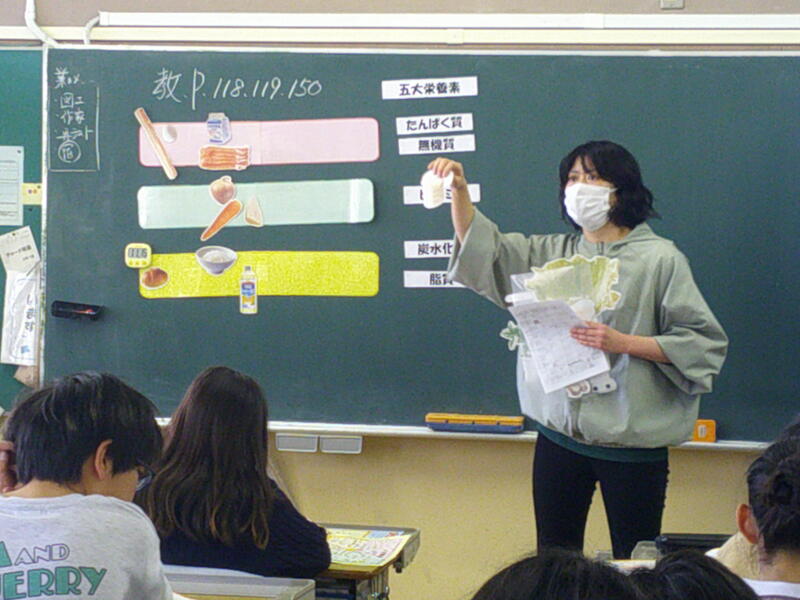

R7.11.14 家庭科・給食の献立を考えよう(6年生)

6年生の家庭科の学習では、栄養教諭の水上先生も授業に入って「給食のメニューを考えよう」という学習に取り組んでいきます。

これはグループごとに分かれて給食のメニューを考え、プレゼンテーションで総合的にベスト1に輝くと、実際に給食のメニューとして実現します。自分が考えたメニューが学校全体の給食となり、みんなが食べることができたらこんなに嬉しいことはないでしょう。

しかし考えるのは大変です。

まずは栄養面。家庭科で学習した栄養素がバランスよく入っていなければなりません。

授業では、水上先生の好きなジブリアニメの画像を導入に使いました。「つかみ」に子どもたちの興味を惹く資料を提示するのは有効です。

使ったのは、「ハウルの動く城」の登場人物・マルクルが食事をしている有名な場面の画像です(ジブリ作品は食べ物がおいしそうという評判があり、いくつもの料理絵本も出版されています)。

皿にはコーンと目玉焼き、厚いベーコンが盛られ、マルクルがかき込むように食べています。

「何か気づくことはありますか?」という問いに、子どもたちは「おいしそう」「食べたい」の意見が出ますが、「栄養が足りない」という意見も。

まさにそこに気付いてほしかったところです。食事はいくらおいしそうで、食べたいメニューであっても、特に給食では5大栄養素を無視するわけにはいきません。自然にその流れにもっていけたのは、素晴らしいです。

そのほか、ジャンルは合っているか、彩りの良さ、季節の野菜を使っているか、皿の数、調理の時間、予算など、考慮するべき点は本当にたくさんあります。

自分たちで考えてみて初めて、普段そのすべてを考えている栄養教諭・水上先生のすごさがわかるものです。

今後のプレゼンテーションが楽しみです。

子どもたちはどんなメニューを考えてくれるのでしょうか。

R7.11.14 校内音楽会

「校内音楽会」が行われました。

明日の「曽谷っ子音楽発表会」はお家の方に聞いていただく会なので、今日の校内音楽会は他の学年の発表を聞く機会です。

明日もあるので、詳細は書きませんが、どの学年も素晴らしく、とても感動しました!私は各学年の練習から見ていたので、よくここまで子どもたち(と教員)は頑張ったなと思います。

自分が演奏するのと、みんなで合わせるのはこれほど違うのかと感じたことだと思いますし、練習しているうちにだんだん合ってくるのも実感したことでしょう。

これは「心を合わせる」ということであり、今後も学級や学年で何かをやり遂げるとき、また大きくなってからも「心を合わせる」ことは必要であり、本当にいい経験ができました。

全校合唱。ダンシングチームという30名弱の代表児童が前に出て踊り、それに合わせて会場の全員が歌い、とても盛り上がっていました。

トップバッターは4年生。合唱「ボイシス」、合奏「楽しいマーチ」と「鉄腕アトム」。しっとりした歌からの、元気な応援団風の合奏に変化をもたせました。

1年生。合唱「うちゅうじんにあえたら」と合奏「よろこびのうた」。初めての音楽会で立派に合唱と合奏を発表しました。

3年生は合唱「スクールライフはエンジョイしなくちゃ!」、合奏「ピタゴラスイッチ」と「ランチタイムマーチ」です。冒頭に劇も披露しました。演出は明日をお楽しみに。

2年生は合唱「青い空に絵をかこう」、合奏「やってみよう!」です。掛け声が元気であり、揃っていて立派でした。

さわやか学級は「きらきらぼし」の合奏です。鍵盤ハーモニカとリコーダーで合奏した後、ハンドベルに持ち替えて演奏しました。

コーラス部は「みんなが集まれば」と「生まれて初めて」の合唱です。さすがの合唱でした。明日は発表がないのが残念です。

5年生は合唱「手をつなごう」と、合奏「テキーラ」。合奏ではラテンのリズムが会場いっぱいに響き渡りました。

最後の登場は6年生。ラップ「食いしん坊のラップ」から入り、合唱曲「HEIWAの鐘」と「風の道しるべ」です。さすが6年生!歌声とともに、歌っている姿が感動を呼びました。1年生から5年生も、積み重ねていけばこういった姿になるという、よいお手本を見せてくれました。

また、他の学年が演奏しているときに、手拍子で楽しんだり、応援したりする姿が見られ、とても温かい学校だなと誇らしく思います。これは今日の「校内音楽会」ならではですね。

明日は保護者の方々が感動する番です。お楽しみに!

R7.11.13 東国分爽風学園統一給食

今日の給食は「東国分爽風学園統一給食」でした。

前回は千葉県民の日に合わせて、6月13日に行われました。

第2回となる今回は、親子校(拠点校で作った給食が運ばれてくる学校があります。作る学校を親校、運ばれてくる子校と言っています)の関係で、爽風学園3校に加え、市川小、国分小、国府台小、中国分小、百合台小、須和田の丘支援学校小学部、第一中も加わって全部で10校と、前回よりも大規模で行われました。

下の写真は、東国分中の給食です。

下は曽谷小の給食です(統一されていますね)。

→「今日の給食」(給食室での作業工程も写真で見られます。)

メニューを同じにすることですが、様々な面で言葉ほど簡単ではなかったと思います。各校の栄養教諭の先生はじめ、関係の皆様にはご尽力いただきました。ありがとうございます。

今年度はあと1回、統一給食を行います(1月28日の予定)。

校舎が離れていても、同じものを食べることで、自分たちはつながっていると感じられるのは、すばらしい機会だと思います。

(下は共有していただいた東国分中の配膳及び給食の時間です。)

R7.11.13 生け花教室(6年生)

6年生が華道の先生をお招きして生け花教室を行いました。

先生は、国分高校のすぐそばで生花店「山王園」を営んでいらっしゃる松丸先生です。

6年生は社会科の歴史で、室町の文化として生け花を学習しましたし、図工では陶芸で花瓶を作りました。

生け花は、

1 感性や美的意識を育む

2 日本の伝統文化への理解を深める

3 集中力と心の落ち着きを養う

4 自己表現力を高める

5 自然とのかかわりを感じる

など、多数のメリットが考えられます。

授業では、子どもたちは自分たちの感性を大事にして作品を作り上げていきました。

花選び、葉っぱ選びもそれぞれです。

使用する花瓶は図工で作った自分だけの花瓶です。

出来上がった作品に満足していたようです。自分の花瓶に自分の感性を生かした生け花。いい体験になりました。

作品は、そやフェスにいらした際にご覧いただけると思います。

授業終わり、松丸先生から「私も本当に楽しかったです」というお言葉をいただきました。

せっかく松丸先生とのつながりができましたので、今後も継続して取り組んでいけたらよいと思います。

R7.11.11 なかよし活動+わくわくタイム

長い昼休み「わくわくタイム」と、縦割りグループ「なかよし活動」を同時に行う、曽谷小の特色である2つの活動がコラボレーションです。

どれくらいぶりでしょう。外でなかよし活動が行われたのは。

上の学年の児童が、下の学年の児童を迎えに行ってグループでの再会を喜びました。

この日の担当は、5年生のお兄さん・お姉さん。グループのみんなに楽しんでもらえるようにいろいろ考えていたようです。

この縦割り活動の良さは、普段の学級での生活では味わうことのできない「役割」の違いや、異年齢の子との触れ合いが経験できます。これにより、コミュニケーション能力や社会性を養うことができる、とてもいい活動です。

小規模校の強みを発揮し、全児童が思い思いの外遊びができるほど、校庭には余裕があります。グループによって、ドッジボール、ドロケイ、おにごっこなどをして楽しんでいました。

300人以上が外遊びをする時間は、この時間ぐらいです。なかなか壮観です。

最近は、随分お兄さんお姉さんになってきた1年生・2年生も、もういった奇怪には、6年生に甘えられる時間です。

なかよし活動には、とてもいい時間が流れています。

R7.11.11 異校種交流

教員の世界では、「異校種交流」というものが行われています。

自分の校種ではない学校へ行って研修をします。小学校の教員なら、中学校や高校へ研修に出ます。自分の校種だけ見ていてはわかりにくい、系統的な繋がりが感じられることが一番の目的になりましょうか。

本日は国分高校から3名の先生が交流に来ました。

普段は高校生と接していますが、この日はそれぞれ2年生、5年生、6年生の教室に入りました。

普段接している高校生も、小学校1年生の時はこんな感じで、成長して今がある。頭ではわかっていることですが、実際に研修してみると、実感として感じられることでしょう。本校の若手も他校に研修に出ます。

多くのことを学んでいってほしいと思います。

こんな形でも教職員は研修を重ねています。

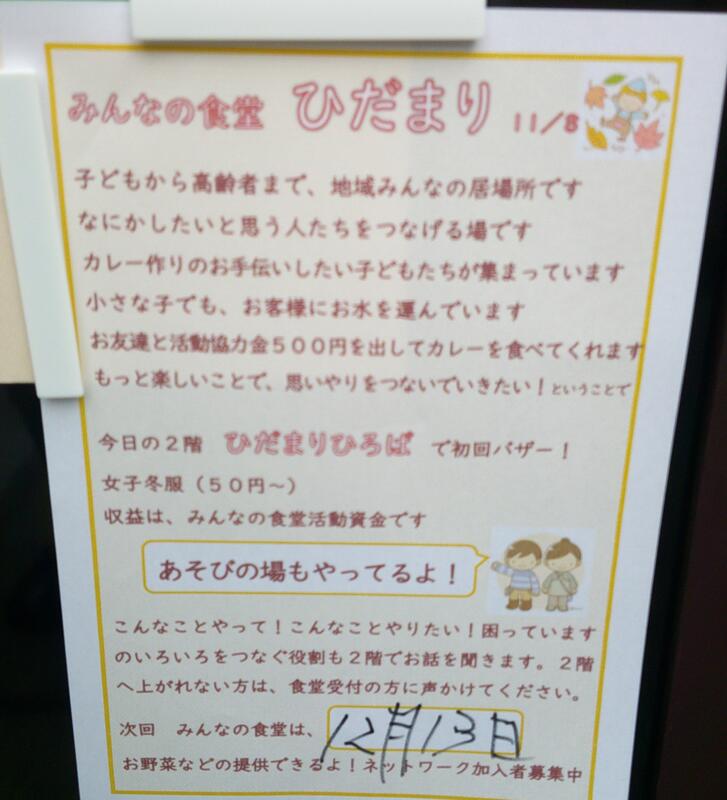

R7.11.8 子ども食堂

「子ども食堂」の第3回目が開催されました。

この日はこれまでで最もたくさんの人たちが集まりました。

コーラス部終わりに来た児童だけでなく、曽谷小で体操をされているスマイルカフェのみなさん、アクティブシニアの皆さんはじめ地域の方々がたくさんいらっしゃいました。

このほかご家族揃って、兄弟で、他校の児童など、たくさんの人が集まっていました。

この日は2階スペースでは紙芝居です。

バザーのスペースもあります。

子ども食堂に関するお問い合わせは、第5自治会・新福さん、PTA会長・油田さんにご連絡ください。

連絡先がわからなければ、曽谷小学校(tel 047-371-7888)までご連絡いただければ、取り次がせていただきます。

次回は、来月12月13日(土)12:00~14:00で、場所は同じ曽谷第5自治会館です。

R7.11.7 市内音楽会(6年生)

市内音楽会に参加してきました。

今年度は高塚入口まで歩いて、バスで本八幡駅まで向かいました。

昨日と本日の午前・午後で4部制であり、本校が参加した部は小・中合わせて14校でした。

参加校の中で、人数が少ない順に発表したので、66名の曽谷小はトップバッターでの登場(ちなみに、この日一番人数が多かった小学校は153名の鬼高小でした。それでも一時期より減っていますが)。

トップバッターということもあり、開会の児童生徒代表挨拶は曽谷小でした。女子児童が立派な態度で務めました。

その後、緞帳が上がり、整列した曽谷っ子の登場!

この状況はトップバッターならではです。おそらく子どもたちはとても緊張したと思いますが、貴重な経験です。

曽谷小は少ないながらも本当に上手に発表しました。

審査員の講評もいただきました。

しかし、まず月曜日に先生方の口から伝えるとのことですので、ご紹介は控えておきます。

本当によく頑張りました。6年生、学校の代表として立派な姿でした。

R7.11.5 ブロック定例研

毎月先生方の研修の機会として定例研が行われていることは、ご存じのとおりです。

先生方はそれぞれ「専門教科」をお持ちですので、普段の定例研では曽谷小学校の先生方も、それぞれの専門教科の会場に分かれて出席することになります

が、「ブロック定例研」といって、年に1度、中学校ブロックで集まって定例研を行う日でした。ですから、曽谷小は東国分爽風学園として稲越小と東国分中と3校で研修を行います。

しかしながら、今回は「ブロック定例研 兼 合同学校運営協議会 兼 ティーチャーズカフェ」という新たな取組で行いました。

研修内容は8つの部会に分かれて、3校からそれぞれ担当者がテーマに沿って話し合います。そこに学校運営協議会の委員さんが入ってグループを作ります。一部紹介しますと、「学力向上」、「ふるさと探究」、「道徳人権教育」などです。

爽風学園の「ティーチャーズカフェ」は今年度これまで何度も開催してるのでお知らせしているところです。

この日も、爽風学園のコーディネーターの統括(リーダー)の鈴木さん、東国分中の伊藤さん、山中さん、稲越小の松山さん、池口さん、本校の石橋さん、花田さんの6名によってご準備いただき、学校の先生方、地域住民の方々とコーヒーやお茶を飲みながら楽しく話し合いをすることができました(下の看板は、東国分中美術部の生徒さんに依頼した作品です。とても上手ですね)。

このように教職員は日々研修を続けています。

R7.11.5 校外学習(4年生)

4年生が校外学習に行きました。

(写真は後ほど)

4年生の社会科では「千葉県内」を扱いますので、行先は千葉県の佐原・成田方面です。

まず佐原といえば、我が県が誇る偉人「伊能忠敬」の出身地です。徒歩を中心に日本を測量して回りました。当時としてはかなり正確な日本地図を最初に作成した人ですね。社会科で学習しますが、現代の地図と比較しても驚くほど一致します。町並みには現在も忠敬が暮らした邸宅が残っています。

また佐原は佐原祭りの山車でも有名です。山車会館で見た山車の大きさに子どもたちはたいへん驚いたようです。

さらに佐原は水郷の町としても有名です。子どもたちは風情のある佐原の街並みや、ジャージャーを見ることができました。

佐原を後にすると、次は成田航空科学博物館へ行きました。航空機が何台も展示された芝生の上でお弁当を食べる経験もあまりないことですよね。

お天気に恵まれ何よりでした。

R7.11.4 校内音楽会へ向けて(1年生~6年生)

芸術の秋です。

今週から、「校内音楽会」「曽谷っ子音楽発表会」・に向け、体育館練習が始まりました。これまで各クラスで行っていた練習を、学年合同にして体育館で行います。

主に合唱と合奏があります。合奏に使う大太鼓、鉄琴、木琴、バスオルガン等、重い大きな楽器は5年生が4階から手分けをして運んでくれました。5年生、曽谷っ子のためにありがとう!

さて、体育館練習を見ていて改めて感じるのは、各々が演奏できることと、学年全員で合わせることとは、全く違うことなんだろうということです。だからこそ体育館練習は必要ですね。

ここから登校日でいうと校内音楽会まであと7日、曽谷っ子音楽発表会まであと8日。

本番が楽しみです。

R7.10.31 ハロウィンお楽しみ会

今日はハロウィン。

昨日、今日にお楽しみ会を行った学級がいくつもありました。この日のために普段の学習を頑張ったのでしょうから、そういったメリハリも大切でしょうか。

各自が家から仮装グッズを持ってきた子もいました。持ってきた仮装グッズはカチューシャ、お面、帽子、眼鏡などいろいろありました。

中には被り物など、視野が著しく狭くなるものもあり、最低限の安全を確保したうえで、それを楽しんでもいたようです。

そのほか、クイズ大会、フルーツバスケットなど、思い思いにお楽しみ会でいい思い出ができたようです。