文字

背景

行間

お知らせ&ニュース

R7.10.31 市内音楽会へ向けて(6年生)

来週11/7に「市川市児童生徒音楽会」が行われます。今年度で79回を迎える歴史と伝統のある会です。

6年生が曽谷小の代表として出演します。

会場は市川市文化会館の大ホールで、学校の体育館の何倍もの大きさですので、さらに磨きをかけるため練習に余念がありません。今日は学年集会を開催して、当日の動きや心構えを確認しました。

演奏する曲目は、「HEIWAの鐘」と「風の道しるべ」の2曲です。

「HEIWAの鐘」は、九州・沖縄サミットで紹介されて注目を集めた曲です。その後、合唱コンクールや卒業式で歌われたり、高等学校の音楽の教科書にも掲載されていたりする合唱曲の定番です。

「風の道しるべ」は、作曲者によると「決して強い言葉で激励するのではなく、あるがままを認めそっと背中を押してくれるような優しさに溢れた詩」「歌っても聴いても無理なく子どもたちの心に共感を呼ぶ」曲になっています。

6年生は歌が大好きな子が多いように感じます。榎窪先生を中心に、先生方のご指導の力も大きいでしょう。

合唱曲はどちらも思いの込められた素敵な歌なので、そんな6年生たちが歌うとグッときます。本番まであと1週間あるので、さらに仕上がると思うと楽しみでなりません。

曽谷小の代表としてよろしくお願いしますね、6年生。

R7.10.30 就学時健診

今日は午後から「就学時健康診断」があるため、3時間授業でした。

これは法律にも定められた健康診断であり、入学の4か月前までに行うことになっています。例年、曽谷小では11月に就学時健診を行っているのですが、以前にもお知らせしたとおり、11月からは体育館の空調工事により体育館が使用できなくなるため、前倒しをしたものです。

今年度もたくさんのお子さんが来校しました。

いつも思いますが、どの子も緊張しています。それはそうだと思います。知らない大人(教職員)もいっぱいいますし、なにより保育園・幼稚園よりも施設が大きいですからね。

健診を受けている間、保護者の方は待っていることになります。その時間を活用して、教頭による提出書類と学校についての説明、教育委員会による子育てについてのお話をしていただきました。

全員が曽谷小に入学するわけではないですが、曽谷っ子に一人でも多くの仲間が加わればいいなと思っています。

R7.10.29 芸術鑑賞教室(音楽)

芸術鑑賞教室を開催しました。これは、本物の芸術に子どもたちを触れさせることで、豊かな情操を育むのが目的です。まず開催にあたっては、PTAより児童1人につき150円の補助を全員分いただきました。本当にありがとうございます。また、当日は保護者の方の参加も見られました。

お迎えしたのは、「ディキシーウィンド」の皆さんです。「ディキシーウインド」は、アメリカ南部を表す「ディキシー」と、吹奏楽である「ウインドオーケストラ」を組み合わせた言葉です。昨年度は劇団のお芝居を鑑賞しましたが、今年度は音楽の鑑賞となります。

まず「聖者の行進」を演奏しながら、子どもたちの間を縫いながらの入場です。演奏曲は、子どもたちのよく知っている曲を中心に演奏してくださったので、子どもたちは大盛り上がりでした。

途中には楽器紹介もあり、音楽の学習にもなります。楽器はトランペット(子どもたちは「ラッパ!」と言っていましたがそれも正解です)、スーザフォン、トロンボーン、クラリネット、バンジョー、スネアドラムでした。

また、洗濯板が楽器になったという「ウォッシュボード」を代表に選ばれた8名の児童が演奏したり、先生方が演奏したり、いろいろな工夫がされた芸術鑑賞教室でした。

感性を育てることに、力を入れていきたいと考えていたので、ピッタリの題材だったと思っています。とてもよい演奏だったので、子どもたちも嬉しそうでした。

R7.10.28 落語(4年生)

4年生の国語では落語の学習に取り組んできました。

教科書で落語が導入された当初は「小学校の国語で落語?」という意見も聞かれたのを思い出します。

しかし、長所をいくつか考えてみると、

① 日本の伝統文化に触れる(文化的)

② 言葉の使い方や表現を学ぶ(言語的)

③ 想像力や感受性を豊かにする(認知的)

④ 表現活動を通して自己表現力を高める(表現力)

⑤ 笑いを通して人とつながる(社会的)

どれもとても大事だと思います。

今日は地域の方をお招きして、代表児童が落語を発表するという時間でした。

これまで練習してきた成果を発揮できたようです。セリフもすべて覚えています。代表児童というだけあって、表現力も高い。完成度の高さに驚かされました。

ご招待した地域の方は子どもたちの発表を聞くことができ、とても喜んでいただけました。

R7.10.28 教育実習生

昨日より曽谷小学校に教育実習生が来ました。今年度は3人目です。

実習生は大学3年生、曽谷小学校の卒業生です。1年2組の菅生学級に入りました。

一昔前は大学4年生時に教育実習を行う大学がほとんどでしたが、近年多くの大学では、3年生時に教育実習を課す大学が多いようです。子どもたちとはより年齢の近いお兄さん、お姉さんが教室に来ることになりますね。

実習生本人が勉強になるのはもちろん、子どもたちも年齢が近いので、担任とは違った関わりができます。様々な人との関わりは、子どもたちを豊かにするでしょう。すでに子どもたちには大人気です。

ここから約1か月間様々な経験をします。ぜひ曽谷小でたくさん勉強して、併せて子どもたちとのいい思い出を作ってもらいたいと思います。

R7.10.27 音楽会に向けた練習

どの学年も、11/14(金)の「校内音楽会」、翌日11/15(土)の「曽谷っ子音楽発表会」に向けた練習がたけなわです。

1年生は以前お知らせした鍵盤ハーモニカボランティアが継続しています。

そのため、1年生は驚くほど上手になっています。ほとんどできない子や、指1本で弾く子は見られなくなりました。合唱も上手です。「曽谷っ子音楽発表会」の当日をお楽しみに。

1年生以外も負けていません。どの学年も合奏練習に余念がありません。

難しい楽器は休み時間にも練習している子がいるのだとか。とても上手です。演奏以外の“演出”にもご注目ください。

芸術の秋、子どもたちは音楽に真剣に向き合う日々です。

R7.10.24 市内陸上大会(陸上部)

1か月以上の間、陸上部が活動を続けてきましたが、本日大会当日を迎えました。

今週は天気が悪いので、開催が心配されましたが、無事開催されました。

代表20名の選手の子どもたちは7時集合で、眠い目をこすりながら国分操車場からバスに乗って会場の国府台スポーツセンターへ向かいました。

会場は大きいし、ギャラリーの数も多いので緊張する。また、他校の子どもたちも選抜されてきたので、自分より速く走りそうだし、遠く高く跳びそうに見えて不安になる…。

そんな経験も選手だからこそできることなので、とてもいい経験になったはずです。

曽谷小全体の成績としては、5年生男子100m走で市内3位、6年生女子走り幅跳びで市内6位と、入賞者が2名も出ました。

全員の記録については、後程運営事務局から送られてくることになっているので、楽しみに待ちたいと思います。

選手のみんなよく頑張りました。応援の姿もとても立派。さすが曽谷小の代表でした。

陸上部に参加した児童、授業で陸上に取り組んだ5・6年生、みんなよく頑張りました!

R7.10.23 実りの秋(さわやか)

ここのところ涼しさを通り越して寒い日が続いていますが、秋真っ盛りです。

さわやか学級が、春先に植えたさつまいもの収穫をしました。

今年の夏は特別暑かったことは記憶に新しいところです。誰もが今年の収穫は期待できないと思っていたところでしたが、掘り起こしてみれば豊作でした。

「薩摩」いもですから、暑い気候には強いのでしょうか。

また「芋づる式」とはよく言ったものです。後から後から、さつまいもが収穫できました。

写真のように、大きなさつまいもも多くみられました。

この活動によって、命や成長を尊重する態度が育ったり、勤労の価値や達成感や、食育としての価値を知ったり、たくさんの教育的な価値が思い浮かびます。

子どもたちが豊作をとても喜んでいたのが何よりです。

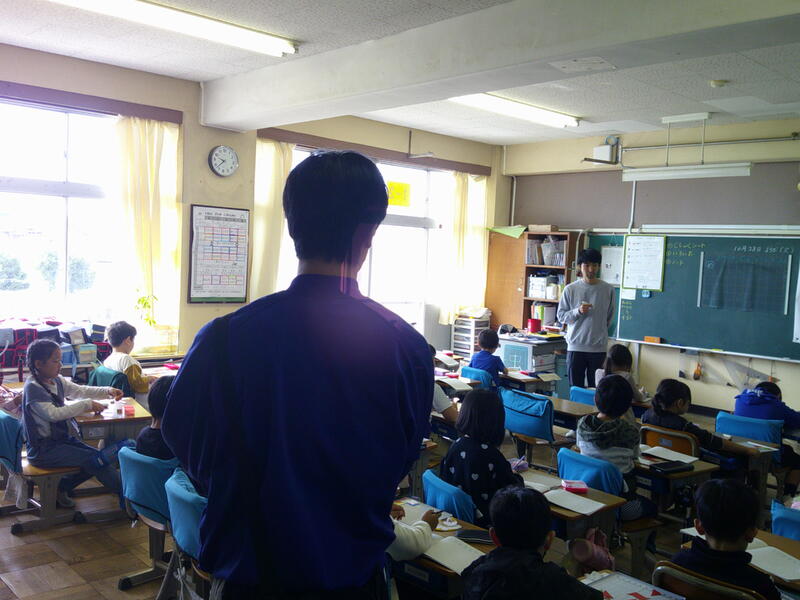

R7.10.23 初任者他校参観

初任者の先生方には、他校の優秀な先生の学級に1日張り付いて、様々なノウハウを学ぶという形の研修があります。これは所属校の校長先生から「お宅の学校の〇〇先生の学級で勉強させてください」というご指名があります。

つまり、指名のあった先生は他校からも認められた先生ということです。

今日は野崎学級に他校の初任者が来校しました。

所属の学校にも勉強になる先生は多いと思いますが、違った地域の違った学校で学ぶ研修というのも勉強になると思います。

先生たちもこのように日々勉強しているのです。

R7.10.23 陸上部 オンライン壮行会

陸上大会を明日に控え、朝の時間を使って、選手たちが校長室に集まり、壮行会をオンラインで行いました。

先日お知らせしたとおり、種目が絞りに絞られた上での大会開催なので、学校代表選手になるのは大変なことです。

壮行会では、画面の前で出場種目を言っていきました。

そして6年生男子の代表児童から挨拶がありました。

最後は運動会の応援団長2名によるエール。この場面では、各クラスの音声をオンにして、「フレーフレー陸上部!」の声が学校中に響き渡りました。その後大きな拍手に包まれました。

選手の皆さん、明日の陸上大会は、学校を代表して頑張ってきてくださいね!

R7.10.21 校外学習(1年生)

1年生が船橋市のアンデルセン公園へ校外学習に出かけました。

お天気はと言えば、残念ながら雨。

それでも特別な機会ですから子どもたちは楽しそうに出発していきました。

1年生を見送った後、私はすぐに県内全小学校の校長が集まる1日研修に出席するため、千葉市に向かっている最中でした。すると、驚きの連絡が入りました。

今日の新聞に「人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、そして“まさか”」と載っていましたが、本当にその「まさか」でした。

2組さんの乗っていたバスが信号待ちで後続車に追突されたという連絡でした。

子どもたちに怪我がなかったのが不幸中の幸いでした。そして相手側のドライバーさんも無事ということで安心しました。

保護者の皆様にはたいへんご心配をおかけし申し訳ございませんでした。

その後、1組さんを乗せたバスが1組さんを目的地に降ろした後、事故現場に戻って来て、無事2組さんを目的地まで連れていくことができました。

バス会社さん、旅行会社さん、アンデルセン公園さんのご配慮により、子どもたちへの影響を限りなく少なくできました。ありがとうございます。

また、現場の1年生担任、教務主任の金子先生の臨機応変な対応にも助けられました。

1年生の子どもたちは、アクシデントがありながらも、その後は体験活動をし、アスレチックで遊び、おいしいお弁当を食べ、友達とおやつも食べ、楽しく校外学習の時間を過ごすことができたようで本当に良かったです。

このようなことは、自分としても経験がないですし、話としても聞いたことがなく、本当に稀なケースであったと思います。

今日のことは、この先もきっと忘れることがないでしょうし、たくさんの方々に支えられていることを改めて実感した次第です。「まさか」ということはあり得るので、気を引き締めて学校運営をしていく所存です。

この度はたいへんご心配をおかけいたしました。

R7.10.20 【PTA】リクエスト募集中♪そやフェス

本日より、そやフェス中に流れる曲を募集しています。

場所は、中央昇降口と西昇降口の掲示板にあるポスターに入れ物があるので、紙に書いて投票してください。

そやフェスを盛り上げてくれる曲、お待ちしています!!

PTA副会長

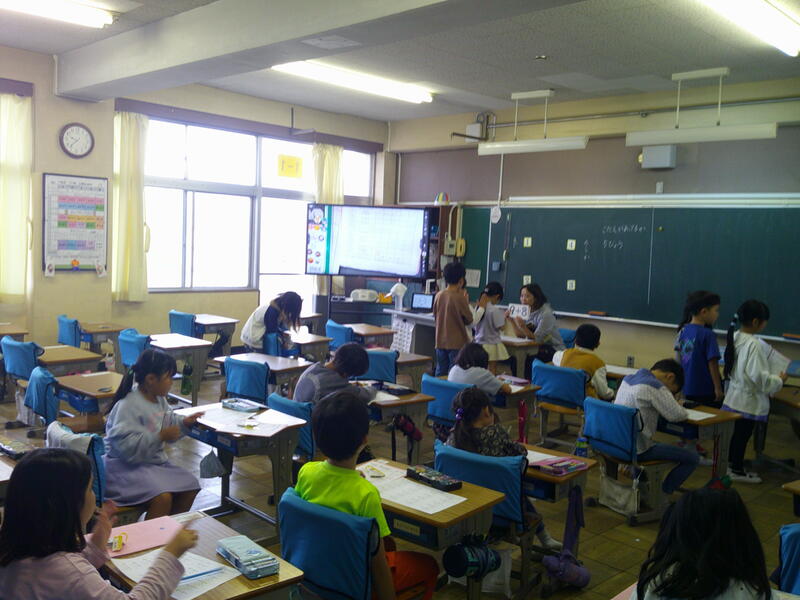

R7.10.20 計算カード聞き役(1年生)

算数の学習では、これまで「丸付け補助」を地域の方々にお願いしてきました。

この日は1年生の算数の学習で、「計算カード聞き役」のお手伝いをお願いしました。

計算カードとは、リングで綴じられた単語カードの大きさのものに、「8+5」や「9+7」などが書かれていて、パラパラめくりながら計算ができるか確認していくものです。

算数は特に積み重ねの教科で、足し算・引き算はしっかりと理解できているか確認することが必要です。

しかしながら、担任1人がしっかりと見ようとすると、担任の前に大行列ができてしまいますので、計算カード聞き役として、曽谷小応援隊からこの日は3人のご参加をいただきました。

今回の目標は「5秒以内に答えが出せる」ことです。

いずれ、「暗記をしていて数字を見ればすぐさま答えが出せる」ことですが、今回は5秒以内に答えが出せればよし、です。

できていれば、地域の方から丸をつけてもらえます。

結果、担任だけの時より長蛇の列ができることもなく、担任以外の大人にたくさん褒められ、何より子どもたちがより計算ができるようになっている。教師も助かる。地域の方にも子どもと接することができて喜んでいただける。

WIN-WINを超える「三方よし」の活動になっていると思います。

R7.10.19 秋祭り(第6自治会)

第6自治会主催の秋祭りが山王公園で行われました。

まずは、曽谷小コーラス部の登場です。お祭り開始の11時近くになると、パラパラと小雨が…。

急遽コーラス部の発表の時間を繰り上げて行われました。

縄文まつりに続いて今回もトップバッターとして、お祭りを盛り上げてくれました。

ステージの周りには、コーラス部の発表を見ようとたくさんの方々が集まっています。

山王公園には、いろいろなお店、キッチンカー、爽風学園の地域学校協働活動推進員さんたちのお店、曽谷小おやじの会の餅つきもありました。

たくさんの子どもたち、保護者の皆様、地域の方々がいらっしゃっていました。

本当に地域のお祭りというものはいいものだと思います。準備された方々は大変だったと思いますが。

いつも書いていますが、曽谷小の地域はたくさんのお祭りがあり、開催に尽力される方々もいらっしゃって、それを地域全体で楽しむ雰囲気もある。

子どもたちにとって、本当にいい地域です。

R7.10.17 金木犀(キンモクセイ)

今日から、金木犀の香りが漂い始めました。昨日まではその気配すらなかったのですが。

今朝、校門で児童に挨拶をしていると、3名の女子児童から「どこに金木犀があるんですか?」と聞かれました。頻繁に校庭を歩いているのに、金木犀がどこにあるか知りませんでした。

この学校の勤務が長い職員に聞いて場所がわかりました。

体育館の入口のすぐ右側、池のところに金木犀の木が立っていました。予想以上に大きな木でした。そのため、今日は学校中に金木犀の良い香りがしています。

調べてみると、金木犀は9月下旬から10月上旬に花が咲く、とありますが、高温が続くと開花が遅れるそうです。今は10月の中旬ですから、やはり夏の高温が影響したのでしょうか。

金木犀は、甘く芳醇な香りで町中を包み込み、多くの人々に親しまれています。

それに加えて、リラックス効果(精神的なストレスを軽減)や集中力アップ(仕事や勉強の合間に効果的)、消化促進や、体を温める効果により風邪予防にもなるそうです。すばらしいですね。

ちなみに、私は知りませんでしたが、「銀木犀」もあるそうです。金木犀はオレンジ色の花ですが、銀木犀は白い花が咲くそうです。

金木犀の香りに、秋の訪れを感じています。ここ数年、日本が夏を中心に暑くなりすぎていて、「日本から四季がなくなった」ということも聞きますが、金木犀の香りが、日本にはまだ四季はあるのだと感じさせてくれます。

また、金木犀が香るのは、たったの1週間だそうです。1年間のうちの1週間ですから、しっかり秋を感じたいものです。

R7.10.16 校外学習(2年生)

ずいぶん陽気も過ごしやすくなりました。先々週は3年生、今週は2年生、来週は1年生と、校外学習シーズンの到来です。

今日は2年生が千葉市動物公園へ校外学習に出かけました。

お天気は小雨が降ったりやんだりでしたが、荒天ではないので予定どおり行き先は千葉市動物公園です。

バスに乗る際、ある児童は「すっごい楽しみ!!」と言って乗っていきました。

校外学習シーズンであることは、何も本校のことだけではありません。

到着してみると、今日は県内各地から全部で何校来ていたのでしょうか。10校は軽く超えていたと思います。市川市からも曽谷小のほかに2校来ていました。

千葉市動物公園では、たくさんの動物を見たり、お弁当やお菓子を友達と食べたり。

保護者の皆様もお弁当やそのほかの準備をありがとうございました。

どの子も「あっという間」という校外学習となり、とても楽しく学習した1日だったようで良かったです。

R7.10.15 少人数学習(5年生)

5年生の算数の学習は、平面図形の面積を求める学習に取り組んでいます。

この学習はに重要な単元であり、注力して取り組む必要があります。

そこで5年生では、担任と少人数指導担当の石橋先生で算数の授業を行っています。

2学級を担任と少人数指導担当の3名で分けるより、1学級を2人で分けるほうが、より少人数体制を敷くことができます。

それに加えて、1学級を分けると、他クラスと予定を合わせる必要がないので、より機動性をもって学習をすることができます。

今日の授業では、平行四辺形の面積を求める授業をしていました。

公式を教えれば答えは求められますが、それでは考える力が付きません。

これからの人生でも求められる、既習事項(今、持っているもの)を用いて、未知の問題を解決しようとする力はつきません。これは何も算数だけに限ったことではありません。

子どもたちは、少し前に学習した「三角形」や「長方形」を求めるという既習事項を用いて、未学習の「平行四辺形」の面積を求めることに取り組んでいました。

先月の4年生の学習でも書きましたが、少人数学習では、

「きめ細やかな学習」が可能となる。その結果、子どもたちは学習がよりできるようになり、学力の向上が期待できる。

できるようになることで、子どもたちの自信や自己効力感を高めるられる。そして自信や自己効力感は、子どもたちの夢や希望につながる。

子どもたちが「居場所・自信・夢や希望」がある状態を「子どもたちの幸せ」と定義しているので、学校で最も多くの時間を割いている学習の時間から、子どもたちの幸せを作り出していきたいと考えています。

R7.10.14 わくわくタイム

10月も中旬となった最近になってようやく涼しくなってきました。

9月に入ってからも暑さで外遊びができない日が続いていました。

そのため、久しぶりの「わくわくタイム(掃除時間なしのロング昼休み)」の実施となりました。

300人以上の元気な子どもたちが一斉に校庭で遊ぶ姿は壮観です。

暑くもなく、寒くもない丁度よいこの時期に、たくさん子どもたちを遊ばせたいですね。

R7.10.14 昔の暮らし(3年生)

3年生では、社会科の学習で少し昔の学習に取り組んでいます。

少し昔の生活用具ですとか、暮らし、学校生活などについて学習し、少し前はどのように生活していて、どのように変化をしてきたのか。

教科書やホームページで調べることは可能ですが、やはり実際に生きた方々から直接お話を聞くことほど学習になることはありません。

そこで「曽谷小応援隊」にお願いして、この曽谷の地区をよく知る地域支援者の皆様6名に集まっていただきました。

授業では、子どもたちが6つのグループに分かれ、事前に準備していた聞きたいことを質問します。

子どもたちはとても意欲的に質問をしていました。生きた教材とはまさにこのようなことですね。

子どもたちはよい学習ができたと思います。地域の方も授業後、「私たちも今の子どもたちの話が聞けてとても楽しかった」と言っていただきました。

昨年度から始めましたが、今年も実施できて良かったです。これからも3年生では毎年の恒例にしていきたいです。

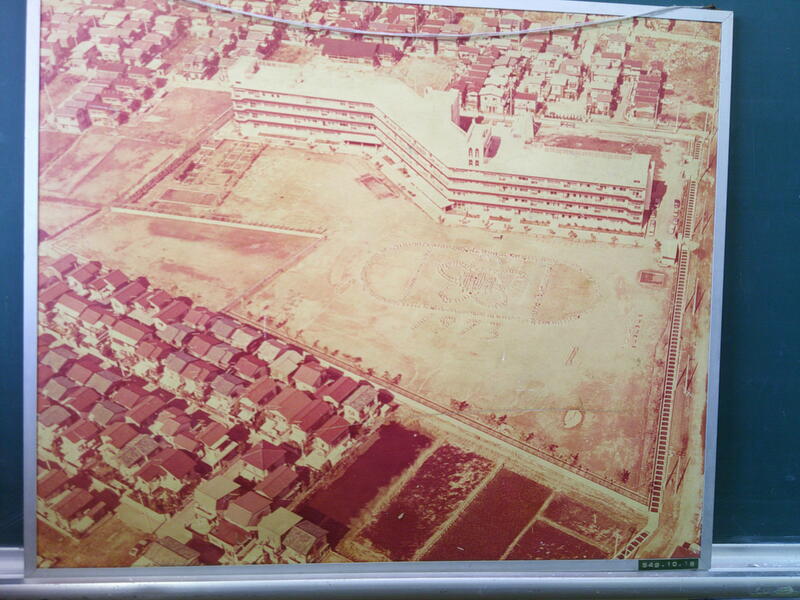

【参考】

下の写真は、この会を開催するにあたって、3年生の先生方が部屋に用意した航空写真です。

まず開校当時の曽谷小です。

写真からは、体育館がまだ建設されていないこと、曽谷山はじめ遊具がまだほとんどないこと、西側と南西側の宅地がないことや、南側には畑があることが確認できます。

下は開校20周年時の航空写真です。

開校から20年たって、南西側の宅地化、南にあった畑が駐車場と宅地に変わっています。

校門から続く「ハワイアンロード」、第2校庭にあったといわれる「アスレチック」、校庭の南西側にあったという「ステージ」がはっきりと確認できます。

R7.10.14 後期始業式

後期始業式が行われました。前期修了式に引き続き、今回もオンラインで行いました。

まず校長から。

今日から始まる後期に向けて、一人一人がそれぞれの目標を立てて、それに「本気」で取り組んでほしい。朝一人で起きる、授業の中で手を1回は挙げる、算数の計算を頑張る、新出漢字を覚える、サッカーを頑張るなどなど。

自分で立てた目標なら、本気で取り組めるはず。「本気」なら、根気よく継続して取り組めるはず。本気なら、後ろ向きになる時も「勇気」を出して頑張れるはず。「本気」で取り組むには、まず普段から「元気」に過ごすための努力や工夫をするべき。今日から新しい気持ちで頑張ってほしい。という話をしました。

続いて、表彰を行いました。

市川市科学工夫作品展に学校代表となった3年生と5年生の児童、コーラス部が県で優秀賞を獲ったので、6年生の部長さん、3名の表彰でした。

コーラス部は教室で立ってもらい、クラスメイトから拍手をされていました。

また、今月から、普段は第三中学校に勤務されているALTのゴンザ先生が12月まで曽谷小に来て、曽谷っ子と一緒に英語の学習をしてくれます。

そのためゴンザ先生から一言ご挨拶をいただきました。フィリピン出身で、日本のきな粉アイスと焼きそばが大好き、みんなと一緒に勉強できるのを楽しみにしていた、といったお話がありました。

とても楽しく学習できそうです。

それでは後期もよろしくお願いいたします。

R7.10.13 お神輿渡御

曽谷第5自治会の秋祭りお神輿渡御が行われました。

第5自治会は本校の児童もたくさん参加しましたが、自治会の範囲が国分小、百合台小の校区も含んでいますので、その児童もいました。

また、太鼓を積んだ山車や、「子供神輿」より2まわりぐらい小さい「ミニ神輿」もありましたので、低学年の児童、就学前の子たちもたくさんいました。

まずは神事から。本校の児童3名も玉串奉納の役を務めました。

さて、渡御とは、お神輿が地域に出ていくことですね。

他の地域では、「地域行事を催す力がない」「催しても子どもたちが参加してくれない」という話をよく聞きます。しかしながら曽谷の地域では、どちらも当てはまりませんね。

たくさんの行事があり、たくさんの子どもたちが参加する。

つくづく良い地域です。

唐突ですが、外国の方に「お神輿とは何ですか?」と聞かれたら、どう答えますか?神輿というものがどういうものかわかっていないと難しいですね。

以前調べたことがあって、英語でportable shrine です。portableは移動可能な、持ち運びできるという意味、shrineは神社の社ですね。

つまり、移動可能な神社というわけです。だからこそ、神様を乗せてみんなで担ぎ、地域を回ることで、神様・神社が自分たちの地域にいらっしゃった、という意味があります。

それによって地域の災いを吸収したり、人々の願いを叶えたりできるのですね。英語で表すことでシンプルに物の意味が分かることもあるのですね。

来週は、昨年残念ながら中止となった第6自治会のお祭りがあります。天気が良いことを願っています。

R7.10.12 縄文まつり

学区内の曽谷貝塚において、「縄文まつり」が快晴のもとで開催されました。コロナ禍での中断もありながら、今年で28回目を誇る歴史あるお祭りです。最初は自治会を中心に小規模で行っていたようですが、今では市長、教育長、たくさんの議員さんを来賓に迎えるほどの大きなお祭りとなりました。

台風の接近により、一時は開催が危ぶまれましたが、開催されて本当に良かったです。昨日でしたら雨で中止になっていたところです。

さて、本校の児童は、コーラス部と3・4年生有志による「よっちょれソーラン」で出演しました。

どちらも上手に演奏、演技をしていました。曽谷っ子たちは、お祭りのトップバッターとしての役割をしっかりと果してくれました。写真からもわかるとおり、すごいギャラリーでした。

まつり実行委員長からは、「オープニングとして弾みをつけてもらいました」とのお言葉をいただきました。

3連休の中日にもかかわらず、たくさんの児童が参加しました。参加した児童のみなさん、ご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

子どもたちにとっても、曽谷貝塚で催し物ができたことは、何年か経った時に、より重みが増すのではないでしょうか。校歌の2番の歌詞に「いにしえしのぶ 貝塚の」があったなぁとか、身近すぎてわからない、曽谷貝塚のすごさ(国指定の史跡だとか、馬蹄式貝塚として日本一の面積だとか、曽谷式土器があるとか、4,000年前の貝塚など)がわかるのはこれからでしょうから。

休みの日にもかかわらず、顧問の先生や出演学年の先生方には、自主的に引率をしてもらいました。

お祭りにはキッチンカーやお店もたくさん出て、展示や体験コーナーもあり、たいへん盛り上がっていました。

明日は第五自治会のお祭り(お神輿渡御)があります。そして来週は第六自治会のお祭りがあります。それにしても、子どもたちが楽しめるお祭りや行事が本当に多い地域に育ち、曽谷っ子たちは幸せだと思います。

R7.10.10 どんぐりゴマづくり(1年生)

1年生が、生活科の学習で拾ってきたどんぐりを使って、コマづくりをしました。

公園探検に行って、秋探しをして拾ってきたどんぐりを使います(数がとても足りないので主任の坂井先生は勤務時間外にどんぐりを大量に拾いに行ってくれました)。

キリで穴を開けて、その穴に爪楊枝をいれてコマの軸とします。その際に、キリで穴を開けるのが1年生にとっては大変危険です。安全の確保のためにも、担任1人で指導するのは困難です。

そこで、曽谷小応援隊から8人のご参加をいただきました。現役の保護者の方もいらっしゃいます。

キリは先がとがっていて危険ですし、どんぐりが予想以上に硬かったので、やはりお願いしてよかったです。もし指導が担任一人だったら、指導できなかったと思います。

出来上がったコマは、しっかりと中心を貫いているためか、ブレなく綺麗にまわっています。自然に誰のコマが最も長く回っているかの競争があちらこちらで。

子どもたちも大喜びで遊んでいました。

地域の方々のご協力によってできた活動です。

R7.10.10 前期終業式

前期終業式をオンラインで開催しました(インフルエンザ流行の兆しがあり、念のためオンラインでの開催です)。早いもので、年度の半分が終わったことになります。

まずは本日児童が受け取る通知表「あゆみ」を、6年生の代表児童に渡しました。

次に校長講話では、その通知表について少し話をしました。概要は以下の通りです。

1 「できる」と「もう少し」について:真ん中についている「できる」は、決して「ふつう」ということではない。「できる」なのだから「合格」であって、胸を張ってよい。「もう少し」は、決して「ダメ」ということではない。「もう少し」なのだから「合格」に向けて、「もう少し」だけ後期頑張ればよいだけのこと。「ふつう」と「ダメ」と決して思わないこと。

2 〇の数を数えることについて:例えば「よくできる」の数が何個かを友達と数える子がいる。しかし、それぞれの項目は中味がそれぞれ違う。しっかり中味を読まなければ、数を比べても全く意味がない。また「よくできる」が前より何個増えたから頑張った、何個減ったから頑張らなかった、ということではない。やはり中味をよく読んでほしい。友達と「よくできる」の数を比べるのはもっと意味がない。

3 行動の記録について:お勉強以外の「行動の記録」もすごく大事。勉強以外での、その子の頑張りが出ている。責任感を持って学級の仕事をした、誰に対しても分け隔てなく接した、仲良く助け合った、最後まで粘り強くやりとおした、元気に生活した、自他の生命を大切にした…などなど。これは勉強以上に大事なことかもしれない。みんなの良いところだから、〇のついていところの内容を、よく読んでさらに伸ばしていってほしい。

以上に気を付けて、前期を振り返ってほしい。そして火曜日からの後期、またみんなで頑張っていこう。

様々な表彰については、来週の後期始業式に行います。

保護者の皆様、これまでの学校運営にご理解ご協力をいただき、誠に感謝申し上げます。

「あゆみ」でたくさんお子さんを褒めてあげてほしいと思います。そして3連休で気持ちも新たに、後期が迎えられるようお願いいたします。

それでは後期もよろしくお願いいたします。

R7.10.9 久しぶりの陸上部練習

短縮日課を挟んでいたので、今日は久しぶりに陸上部の練習が行われました。

この日を楽しみにしていた子もいます。

木曜日は6時間授業の日なので、練習時間は長く確保できませんが、それでも質の高い練習ができるのであれば問題ありません。

大会本番まで、あと2週間。

どれだけ自分の記録を伸ばせるかに注力して頑張ってもらいたいです。

R7.10.7 ジャック・オー・ランタン

先月、「ジャンボカボチャコンテスト」の審査後、知り合いからジャンボカボチャを譲り受けた、という記事を書きました。

その後、学級からの希望によりカボチャを配付しました。

そのうちの6年生が、「 ※ ジャック・オー・ランタン」を完成させ、それを報告に来てくれました。

包丁やカッターを使って底面を切り、そこからスプーンで中身をくり抜いて、目鼻口を作ったそうです。先生を含め5名でも大変な作業だったと想像できます。

予想を超える出来映えに驚いています。

6年生であったとしても、包丁やカッターを使うのは先生が付いていても大変だったと思います。

3年生の学級では、下の写真のように、目鼻口を黒い画用紙で作っています。

こちらもかわいらしいですね。

※「ジャック・オー・ランタン」は、完全に日本にも根付いた「ハロウィン」を盛り上げる装飾品としてお馴染みです。悪霊を追い払う魔除けとして、発祥のイギリスではカブを使っていたようですが、アメリカに伝わった際、アメリカにはカブが少なく、たくさんあったカボチャを使用したことから、カボチャで作る「ジャック・オー・ランタン」が定着したそうです。

R7.10.6 移動動物園

市川市動植物園の皆様により、1年生の子どもたちのために動物たちを連れてきてくださる「移動動物園」が来校しました。

来てくれた動物は、モルモット、ハツカネズミ、ニホンイシガメです。

子どもたちは大喜び。始めは苦手そうにしていた子もいましたが、徐々に慣れ、最後にはとても上手に遊んでいました。

この日は、動植物園はお休みの日。曽谷小1年生の先生方のお願いに応えてくれたものです。

それというのも、生活科の学習として動物と仲良しになって終わりではなく、1年生の先生方はこの後の国語の学習とつなげようと考えました。

単元は「しらせたいな、いきものの ひみつ」という単元です。これは、子どもたちが生き物と触れ合った経験から伝えたい生き物を決め、作文に書く、というものです。

作文を書くにあたっては、大人もそうですが、「どれだけ書きたい、伝えたいと思っていることが溢れているか」ということはまず大事な点です。

それがあってこそ、読む人に伝えるためには句読点やカギ括弧といったルールを守らなくてはならないし、伝わるようにする書き方があるということを学ぶ動機付けや土台になっていくとも考えます。

今回、その土台作りとしても、このような場が設けられました。書くことへの動機づけはできたと思います。

こうなると、出来上がる作文も、今からとても楽しみです。

R7.10.3 町たんけん(2年生)

2年生が生活科の学習で、町たんけんに出かけました。

学年が上がると、生活科や社会科で扱う範囲が広がってきます。

1年生で学校たんけん、公園たんけんに行っています。2年生はさらに広がり曽谷小学校の学区たんけん、今週校外学習に行きましたが3年生で市川市内…と徐々に広がります。

2年生では町たんけんをグループで行いました。子どもたちが行きたいところを自由に行くことができます。

しかし当然ながら、自由度が増すごとに、危険度も増します。そのため、2年生の保護者の皆さんにお願いして、9名もの保護者の方にご協力いただきました。1グループに1人の保護者の方に付いていただきましたが、主体は子どもたちですので危険を見守っていただいたうえで、子どもたちの活動を優先していたきありがとうございました。

自分たちでたんけんをしてきた、というのが子どもたちにとって意義のあることなのでしょう。子どもたちの顔は心なしか誇らしげで、グループによってはお土産もいただいたようで、とても嬉しそうでした。

いい学習になったようです。

R7.10.3 【お知らせ】インフルエンザ予防接種の補助金について

千葉県からの発表で9月下旬からインフルエンザの流行シーズンに入ったそうです。

市川市では、今年もインフルエンザ予防接種に対して補助金が出ます。接種を希望される方は、早めの接種をおすすめします。

詳細につきましては、以下のお知らせをご確認ください。

そのほか

・インフルエンザに罹患した場合の治癒証明書は不要です。

・インフルエンザによる出席停止期間は、法律により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」と規定されています。

R7.10.2 4校時日課

今日からしばらく、学期末の通知表作成に伴う成績処理のため、4校時日課となります。(10/2~10/7)

そのため児童の下校時刻が早まります。子どもたちはたくさん遊べると喜んでいます。

こういった日に子どもたちは気の緩みにより、安全面が疎かになることもあるでしょう。学校でも十分注意をしておりますが、保護者の皆様、地域の皆様におかれましても、注意深く子どもたちを見守っていただければ幸いです。

何かございましたら、学校(371-3888)までご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

R7.10.1 卒業アルバム写真撮影(6年生)

今日から早いもので10月です。年度の半分を終え、後半に入ります。

さて、前回欠席者が多くて延期されていたクラブ活動の卒業アルバム写真が、業間休みに撮影されました。

加えて、今日は夏休み明け最初の委員会活動日です。

40数日間、活動をしていないので、各委員会でいろいろやる事があるようです。5・6年生、学校のためにいつもありがとう!そのため委員会写真も撮影します。

将来卒業アルバムを見て、「小学校の時にはこんなクラブ活動や、委員会活動をやっていたんだったなぁ」と思い出す日が来るのでしょうね。

出来上がりは半年後。

その頃には、今日からの成長もきっと感じられることだと思います。

R7.9.30 落語教室(4年生)

落語教室を開催しました。

定式幕(緑と橙と黒の幕)、めくり台に寄せ文字、座布団・敷物を使った高座など、雰囲気作りにも4年生の思い入れを見ました。

落語は4年生の国語の教科書に出てきます。落語教室で講師をしていただいたのは、川柳つくし師匠です。

テレビ番組でいえば、日テレ系の「エンタの神様」や「笑点」の大喜利にも出演されていました。

また、我らが曽谷小学校のご出身です。これまでも毎年、4年生のために来校いただいていますし、そのほか地域イベントにも参加されているので、ご存じの方も多いことでしょう。

学習をした上で本物の落語家さんの落語を聞くことで、よい学びとなったと思います。

4年生はこの後、落語の発表をするそうです。今日の落語教室で学んだことを自分の発表に取り入れることができたらすばらしいですね。

R7.9.30 校外学習(3年生)

3年生の校外学習は、市内数か所をバスで回りました。

社会科は学年が上がるごとに扱う範囲が広くなります。1・2年生では、生活科の学習で、「町たんけん」など自分たちの住む地域を扱います。

3年生では、もう少し範囲が広がり、自分たちの住む市内となります。そこで今回の市内見学となります。ちなみに4年生では都道府県、5年生では日本の国・国際的な学習と、どんどん扱う範囲が広がってきます。

さて、市川市の状況は3年生の子どもたちが考えるより多様性に富んでいますね。市川市と一言で言っても、まだまだ知らない地域が多いです。

当日は市川市の地域の違いを感じたことでしょう。

北部の曽谷の地域と比べて、行徳を中心とした南部、東京湾岸の工業地帯とも、最寄り駅である市川駅・アイリンクタウンがある中央部も明らかに違います。

アイリンクタウンの展望台からは、市内ばかりでなく東京も一望できます。先生から出されたお題である江戸川・スカイツリー・総武線・ツインビル・曽谷小・ディズニーシーのプロメテウス火山・東京タワーを必死に探し、見つけると喜んでいました。

最後は市川歴史博物館に行って、様々な展示を見たり、体験をしたりしました。蚊帳、黒電話、二層式洗濯機、お手玉の展示に子どもたちは興味を持ったようですが、私にとっては懐かしさしかありません。

そのほか、海苔・梨といった市川ゆかりの産業、昔の暮らしについて学びました。

様々なことがバーチャルで体験できるこの時代ですが、やはり実際に目で見て、感じることができたのは、たいへん有意義だったことでしょう。

R7.9.29 鍵盤ハーモニカボランティア(1年生)

この日にお手伝いいただいたのは「鍵盤ハーモニカ」です。

1年生から音楽の学習では鍵盤ハーモニカを使い始めます。幼稚園や保育園で使用したことがある子が多いですが、もちろん小学校で初めて触るお子さんもいます。ここで鍵盤ハーモニカを嫌いにならないように、音楽自体を好きになるように、指導したいものです。

加えて、来たる11月15日には「曽谷っ子音楽発表会」があるので、子どもたちは立派な姿をお家の方に見せたいと思っているはずです。

しかしながら、鍵盤ハーモニカの運指を担任1人で対応するのはかなり難しいです。対応するとなると、どうしても1対1の対応が必要であり、どうしても人手が欲しいところです。

そこで、「曽谷小応援隊」にお願いし、6人のご参加をいただきました。

まず担任の先生から、①楽譜に正確か、②連続した音符は指でなく息で繰り返しているか、③指使いは正しいか、という3点が示されたことで、ボランティアの皆さんの指導のポイントもはっきりしました。

子どもたちは、それぞれ練習し、今やっている楽譜ができるようになったら、挙手をしてボランティアさんを呼び、上のポイントができていたら、〇がもらえます。

1回だけでは定着しないので、次回も来ていただけることになっています。

R7.9.27 ミニ☆いちかわ

今日27日(土)、「子どもがつくるまち・ミニ☆いちかわ2025」が現代産業科学館で開催されました(主催は特定非営利活動法人市川子ども文化ステーション)。

本校の児童も5名参加していましたので、応援に行ってまいりました。

これは子どもスタッフ(小学4年生~高校生)が夏から話し合いを重ねて準備してきたもので、子どもたちがつくる「子どものまち」を体験することができました。

たくさんの出店があったり、市役所や選挙管理委員会、銀行、警察もあったりと、子どもたち主体で運営していました。(その陰には多くのボランティアの手が必要であり、本校の保護者の方々も参加されていました。お疲れさまでした。)

とてもよい企画だったと思います。明日も開催します。

興味を持たれた方は、次年度お子様を参加させてみてはいかがでしょうか。

R7.9.26 授業参観

夏休み明けはじめての授業参観が行われました。たくさんの保護者の皆様にご参加いただきました。ありがとうございます。

併せてこの日は、今年度3回目の学校運営協議会も開かれ、協議会の委員さんには4時間目に各教室を参観していただきました。

子どもたちと先生の頑張りをしっかりと見ていただいたのがよかったです。4月にも見ていただきましたが、4月からの子どもたちの変容に驚かれていました。

5校時は保護者の皆様に授業を参観していただく時間です。

4・5年生は合同で、株式会社明治さんによる食育の授業「じょうぶな体を作ろう」が体育館で開催されました。

そのほか、修学旅行のまとめの発表、音楽、算数、国語の授業などが行われました。

気が付けば現学年は半分を過ぎたことになります。随分、お子さんの成長を感じられたことでしょう。

授業を参観されて気になることがございましたら、ご意見をお聞かせ願えればと思います。

よろしくお願いいたします。

R7.9.25 学習におけるタブレット活用について

9月号の学校だよりでは、6月にお伺いした「学校評価」の結果についてお知らせしました。

全ての質問の中で、最も児童と保護者の回答結果に開きがあったのが、「日々の学習でタブレットを活用していますか」というものでした。児童は89%、保護者が40%という肯定的評価の結果で、なんと約50%もの開きがありました。

これは私の周知不足以外の何物でもありません。児童も教職員もよく活用しているし、保護者の皆さんは学校だよりや学校HPで周知がなければ、活用の実態を知る由もありませんので、保護者と児童の数値に乖離があるのは無理もないことです。

そこで大いに反省し、今回はタブレット活用について書くことで周知を図りたいと思います。

曽谷小の1年生はまだタブレットの配付がないので活用することができませんが(昨年度は11月末に届きました。1年の担任は2人ともICTに達者ですのでお楽しみに!)、それ以外の学年では頻繁に活用されています。

皆さんは、タブレットの活用というと、どんな教科をイメージされるでしょうか?やはり社会や総合的な学習での、調べ学習でしょうか。

実際には算数、国語、理科、社会、図工…、それに特別の教科・道徳も入れて全教科です。

画像や動画による視覚情報はもちろんです。これに加え、これまでノートと鉛筆では、自分の考えを書いたときなど、誰がどんな考えを持っているのか確認することは非常に限定的でした。しかしタブレットで自分の考えを書けば、瞬時に全員分を確認することができ、考えに詰まっている子は他の子の書き方にヒントを得て、自分の考えを書くこともできる。

先生も、机間巡視(先生が教室を回ってどんなことを書いているか確認したり指導したりする行為)をすることなく、その場で全員分を確認し、「〇〇君、いいこと書いているね。発表してよ」ということも可能になります。いい考えを持っているのに恥ずかしくて発表できなかった子は本当に多かったと思いますが、そういった子にも活躍の場が与えられるし、いい考えによって、クラスの学習も深まる。

私が勉強不足なのでこれぐらいしか書けませんが、一人一人に合わせた「個別最適な学習」にも、友達との「協働的な学習」にも、各学習の振り返りを蓄積するにも、またもっともっと多様な使い方をしている教職員が多くいます。また回を改めてご紹介できればと思います。

今回は、児童が日々よく使っているタブレットについてご紹介しました。

R7.9.24 学校だよりとホームページについて

先週お手紙で、「学校だより」と「学年だより」の統合についてお知らせしました。

これまで「学校だより」は、ホームページと連動する形で発出していました。

「学年だより」と統合することにより、「学校だより」だけが出してしまうと混乱を招きかねないので、「学校だより」を月初めの1回とします。

そのため、学校の様子はホームページを中心にご確認いただければと思います。

本校のホームページは、日に平均2回以上の更新をしています。

ちなみに、ホームページをご覧になっていただいた数である「アクセス数」は、これまでの1年半で(土日祝や長期休業も含めて)平均約1,400回/日であり、令和7年度になってからは本日現在、平均約1,500回/日です(回数は「アクセスカウンター」で確認。下の写真はパソコンのトップ画面で左下にありますが、スマートフォンだとホーム画面を下に下に行くとあります)。

学校ホームページとしての多寡は私にはよくわかりませんが、本校の家庭数が約270世帯であることを考えると、保護者の皆さんの中には1日に複数回ご覧になっていただいているご家庭もあったり、地域の方にご覧いただいたりしている数字なんだと推察しています。

「学校だより」でのお知らせが減る分、今後もホームページでしっかりと子どもたちや学校の様子をお伝えしてければと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

R7.9.22 陸上部始動!

10月24日(金)の市内小学校陸上大会に参加するため、陸上部の活動が始まりました。

対象は、5年生・6年生の希望者で、放課後に活動します。

コロナ禍前は、小学校の体育大会は3大運動大会がありました。水泳大会・相撲大会・陸上大会です。

水泳大会と相撲大会はなくなり、陸上大会はどうするのか、話し合いが行われ、「記録会」的な要素の会として存続させるということになりました。種目も大幅に減らし、5年生は100m走と走り幅跳びのみ、6年生は100m走と走り幅跳びに加え、走り高跳びです。

陸上大会に向けて、体を動かす良い機会とすること。

選手として選ばれた児童は、曽谷小の代表として、自分の自己ベスト更新に挑戦してくること。

せっかくやるのですから、収穫の多い活動にしていきたいです。

R7.9.19 少人数学習(4年生)

4年生の算数の学習は、3桁÷2桁の割り算の学習に取り組んでいます。

この学習は今後を考えたうえでも非常に重要な単元であり、いつも以上に注力して取り組む必要があります。

そこで4年生では、担任2名に少人数指導担当の石橋先生と教務主任の金子先生を加え、4名体制で算数の授業を行うことにしています(予定を合わせたり、打ち合わせを密にしたりしなければならないので、毎単元で実施することは難しいので、ここぞという単元で実施)。

4年生は2学級で26名と24名、計50名ですから、4クラスに分けることで、平均約12~13名という少人数体制を敷くことができます。

少人数学習のメリットとして、いろいろ考えられます。

1番は「きめ細やかな学習」が可能となる、ということです。普段の学習している人数の半分となるので、児童と教員が接する時間が多く確保できます。そのため、児童一人ひとりの習得状況を把握しやすくなります。

児童にとっても、人数が少ないので、質問しやすい状況です。そのほか、児童それぞれのニーズに合わせた学習が可能となります。

その結果、子どもたちは学習ができるようになり、学力の向上が期待できます。

大きな活動である教育を、もし一言で言うとしたなら、私は「できないことをできるようにする」活動のことだと考えています。きめ細かな学習により、子どもたちがよくできるようになる。

できるようになることで、子どもたちの自信や自己効力感を高めるられる。そして自信や自己効力感は、子どもたちの夢や希望につながると考えています。

曽谷小では、子どもたちが「居場所・自信・夢や希望」がある状態を「子どもたちの幸せ」と定義しているので、学校で最も多くの時間を割いている学習の時間から、子どもたちの幸せを作り出していきたいです。

R7.9.18 魚の出前授業(5年生)

給食の食材を届けてくださっている業者さん(森給食株式会社)が、子どもたちのために特別出前授業をしてくださいました。

テーマは「魚」。

1時間目は「天然の魚」について。2時間目は「養殖の魚」+「魚に触れる」+「鰹の一本釣り体験」となります。

5年生は社会で産業について学習しています。工業、農業、林業、とともに水産業を学習しますので、このようにプロが学校に来てくれて、授業をしていただける機会はとても貴重です。

やはり、実物があると違います。

鰹の一本釣りの竿や、実物の鰹と鯛をお持ちいただきました。

そして、1・2時間目を総括する「養殖の鯛はどちらでしょう?」というクイズがありました。実際に目で見て、手で触って子どもたち一人一人が予想します。

皆さんもやってみましょう。写りが良くないですが、下のAとBの鯛は、どちらが養殖でしょうか?

答えは、「B」が養殖でした。

見分けるポイントは、色・尾びれ・体つきです。

色について、養殖は浅いところで飼っているので背が日焼けして黒っぽく、天然は深いところで生息しているのできれいな赤色です。

尾びれについて、養殖は網や仲間と接触の回数が多いので、尾びれが削られ丸っぽくなっているのに対し、天然は角が尖っています。

体つきは、養殖は十分な餌で丸々としており、天然は厳しい環境を泳いでいるので体が締まっている印象です。

なかなか体験できないことです。良い学習の機会となりました。

R7.9.16~9.17 修学旅行(6年生)

修学旅行に行ってきました。

学校からのバスの出発が遅れ、途中渋滞もありましたが、日光へは予定よりも早く到着しました。

そのため、雄大な華厳の滝を見て昼食をとった後、少し余裕時間ができました。昼食会場は、中禅寺湖を見下ろす絶好の場所。食べた後は中禅寺湖畔を散策する時間が取れました。思った以上に澄んでいて冷たい水。この水がこの後、さっき見た華厳の滝に注ぐのも印象的だったようです。

今まで何度も日光へ来ましたが、中禅寺湖を散策したのは初めてです。2年前に日光でG7が開催された時の「G7 NIKKO」のモニュメントも残っており、そこで学年写真を撮りました。いい写真になったと思います。

その後の戦場ヶ原のハイキングは、日光自然博物館の学芸員さんによるガイドでした。

研究者としてもお勤めなので、地形や生物にとても詳しく、子どもたちにとって貴重な体験となりました。学芸員さんは人数が少なく、人気で予約が取れないのですが、急なキャンセルがあり曽谷小がガイドを受けることができました。

山の天気は変わりやすい、とはよく言いますが、日光のシンボル・男体山がくっきりと見える日は少ないのだそうです。しかし曽谷っ子がハイキングをしている時間は、写真のようにとてもよく円錐形の男体山が見られました。

宿のある奥日光に着くと、ホテル近くの林に鹿がたくさん見られました。ハイキング中、猿や鹿を探しながら歩いて一匹も見ることができずに残念でしたが、思ったより簡単に間近に見られたので驚きました。

ホテルに荷物を置いてから源泉の見学の帰り、写真はわかりにくいですが、7匹もの鹿がいました。これほどたくさんの鹿を目の前で見られるのも珍しい経験です。

2日目は前日から降水確率が午前中は30%、午後は60%。しかし朝から晴れ、朝の散歩で行った湯の湖畔はとても気持ちよく、すてきな卒業アルバムの学年写真が撮れました。背後の山から太陽が顔を出す、絶好の瞬間に写真が撮れました。それ以上昇ってしまうと、逆光になりいい写真が撮れませんので。

心配された天気も、東照宮やグループ活動も雨が降らず行うことができました。

ここには書ききれないたくさんの活動と思い出ができたと思います。

今回の修学旅行は何より天気、そして男体山、中禅寺湖畔の散策、学芸員さんのガイド、鹿などなど、ラッキーなことが多かったです。

子どもたちにとって、小学校時代の素敵な思い出になってくれたらと願います。

R7.9.15 子ども食堂

曽谷地域挙げての取組である「子ども食堂」の第2回目が開催されました。

今回は、児童のボランティアが7名でした(前回3名)。

この日もたくさんの子どもたちが集まりました。このほかご家族揃って、兄弟で、国分小の児童、地域の方々など、たくさんの人が集まっていました。

子ども食堂では、1階で子どもたちや地域の方が食事し、食べ終わった子どもたちは、2階の会議スペースでブラックシアターを見ました。ブラックシアターは、市川市子ども会育成会連絡協議会の方々にご協力いただいたようです。

詳しいお問い合わせは、第5自治会の新福さん、PTA会長の油田さんにご連絡ください。

連絡先がわからなければ、曽谷小学校(tel 047-371-7888)までご連絡いただければ、新福さん・油田さんに取り次がせていただきます。

次回は、再来月11月8日(土)12:00~14:00で、場所は同じ曽谷第5自治会館だそうです。

R7.9.14 コーラス部 県大会

14日(日)に、コーラス部が「TBSこども音楽コンクール」の千葉県大会に出場して来ました。

会場は本千葉駅が最寄りの千葉県文化会館です。

会場に入る前に、みんなで円陣!

「これまでの練習を130%出し切ろう!」という掛け声とともにいざ会場内へ。

コーラス部の子どもたちは相当緊張しているようでしたが、千葉県文化会館の大きなホールで精一杯歌声を響かせてきました。

とても上手でしたし、何よりよい機会になったことだと思います。

コンクールの結果は、果たして。

目標達成の「優秀賞」!!

関東大会への出場については、優秀賞を獲得した学校の中から選ばれます。「3週間以内に発表」とのこと。

ワクワクしながら楽しみに待ちましょう。

R7.9.12 机椅子調整ボランティア

先週、HPにて身体測定の話題をあげました。

長期休みの間にずいぶん体が大きくなりましたので、教室の机と椅子が体に合わなくなってきている子もいます。

養護教諭の粟田先生が出してくれた適性値に合わせて調整することになります。4月に引き続き、9月も曽谷小応援隊に机椅子の調整ボランティアをお願いしました。

このボランティアは昨年度からお願いしています。今回は7名もの方にご参加いただきました。

中には毎回参加してくださっている方がいるので、コツをつかんで作業が早くなっている方もいます。

教室の机と椅子は、起きている時間の中で子どもたちが1日で最も長い時間を過ごす場所といっても過言ではありません。

ピッタリと合った机と椅子で、しっかり学習して力をつけていってほしいです。

R7.9.12 読み聞かせ「ぶくぶく」

朝学習の時間を活用して、夏休み明け初となる、読み聞かせボランティア「ぶくぶく」の皆さんによる読み聞かせが行われました。

絵本を実物投影機を使って大型提示装置に大きく映し出して読み聞かせをしていただきました。

先週発表した第1回の学校評価では、読書に関する数値が全項目中で最も低い結果となりました。(保護者「お子さんは、日頃から読書に親しんだり、図書資料を使って調べ学習をしたりしていますか」肯定的評価49%、児童「日頃から読書に親しんだり、図書資料を使って調べ学習をしたりしていますか」同57%)

子どもたちの今後の成長を考えるうえで、本を身近に感じてくれたり、読書習慣につながったりすることは不可欠だと考えます。そのために、学校ではこれからの読書シーズンに向けいろいろな取組を準備中です。ご家庭でも読書へのご協力をお願いできれば幸いです。

R7.9.11 ミシンボランティア(5年生)

この日にお手伝いいただいたのは「ミシン」です。

5年生から家庭科の学習が始まり、7月は「手縫い」をしていました。そして、今週からはミシンの学習が始まります。ほとんどの子がミシンに初めて触ります。家でやっている子もいると思いますが、学校のものとは違っている部分も多いです。

ご存じの通り、上糸があって、それを正しく掛けるのも難しい。加えて下糸があって引っ掛けるのも難しい。それらを正しくやって、やっとのことでスタート。それがミシンです。そんなミシンを担任1人で指導するのは大変です。

そこで、曽谷小応援隊にお願いし、グループに1人という手厚さで、今日は4人のご参加をいただきました。

担任1人で指導した時と比べれば、子どもたちの技術の伸びは計り知れません。教員の負担も軽減されています。そして何より、地域の方々が嬉しいことに、子どもたちと学習するのを喜んでくださっている。

よく言われている「Win-Win」を超えており、子どもよし・教員よし・地域住民よしの「三方よし」の活動となっていると考えています。

5年生は1回だけでは定着しないですし、市作品展への出品もあるので、来週も来ていただく予定です。

再来週は6年生もお願いしており、ボランティアのお手伝いは今や必要不可欠なものとなっています。

R7. 9.10 桜並木のお掃除から

ご存じのとおり曽谷小の前の桜並木通りは、数百mにわたり桜が続き、曽谷の地域に季節ごとの彩りを与えてくれており、地域住民の誇りにもなっています。

そんな桜並木も暦の上では秋。落ち葉が目立つようにもなりました。

実はこの落ち葉を清掃してくださっている方々がいらっしゃいます。9月~12月の期間、毎週水曜日の8:15~だいたい30分ぐらい掃除をしてくださっています。アクティブシニア、高齢者クラブの方々であり、中心で活動されているのが、本校の前・地域学校協働活動推進員の新福さんです。いつも曽谷小の南側の登校見守りをしてくださっているので、知っている子は多いかと思います。

曽谷小の敷地に面している部分だけでも、相当の範囲です。

まだまだ暑いので、「もう落ち葉?」と感じる方も多いかと思いますが、今年は「例年より落ち始めるのが早い」とのこと。暑さの影響でしょうかね。その分「落ち終わるのも早いのでは」とも。

曽谷小の前の道ですから、地域のためという理由があるはもちろん、曽谷小の子どもたちのために掃除していただいていると考えるのが自然でしょう。本当に頭が下がります。

時間が8:15~なので、子どもたちの多くは掃除している方がいらっしゃることは知らないと思います。なぜ学校の前の道がきれいなのかも、大人が言わないとわからないでしょう。

そのため、この場を借りてお知らせをしていますので、保護者の方々には、是非お子さんに自分たちの地域にそのような方々いることをお伝えいただければと思います。

R7.9.9 なかよし活動

夏休み明け最初の「なかよし活動」が行われました。

この日は9月9日。

本来であればそろそろ秋の気配が感じられる時期なのですが…。

朝から熱中症警戒アラートにより外遊びができませんでした(昨日は光化学スモックまで発令されるなど外遊びには不向きな環境です)。

よって、今日のなかよし活動も屋内での遊びになってしまいました。

絵しりとり、椅子取りゲーム、震源地ゲーム、ハンカチ落とし、爆弾ゲームなどなど。

屋内ですが上手に楽しく遊んでいました。

小規模校ならではの強みの縦割り活動。

次こそは外で元気よく遊べるといいと、切に願います。

R7.9.8 生活科 虫取り(1年生)

1年生が生活科の学習で、調整池まで虫取りに行きました。

1年生は登校時に虫取り網、虫かごを持ってきていました。保護者の皆様、ご準備いただきありがとうございます。とても楽しみにしている子が多かったです。

まだまだ暑い日が続いているので、水分補給は大事です。虫に夢中になってしまうと、それも忘れてしまいますので、先生方もいつもより気を付けて対応してくれたようです。

現地では、バッタ、コオロギ、トンボ、チョウチョ、カナヘビ…など、多くの虫たちを捕まえたり、観察したりすることができました。

生活科で虫取りをするのは、ただの遊びではなく、このような「体験的な活動」の中で、自然への関心を高めたり、命の大切さを実感したり、探求心や観察力を養ったり、友達と協力する力を育んだり、とても意義がある活動です。

1年生の子どもたちも、今日の活動でこれらの力をしっかりつけられたことでしょう。