文字

背景

行間

お知らせ&ニュース

R8.2.10 遊友スポーツチャレンジちば(最終)

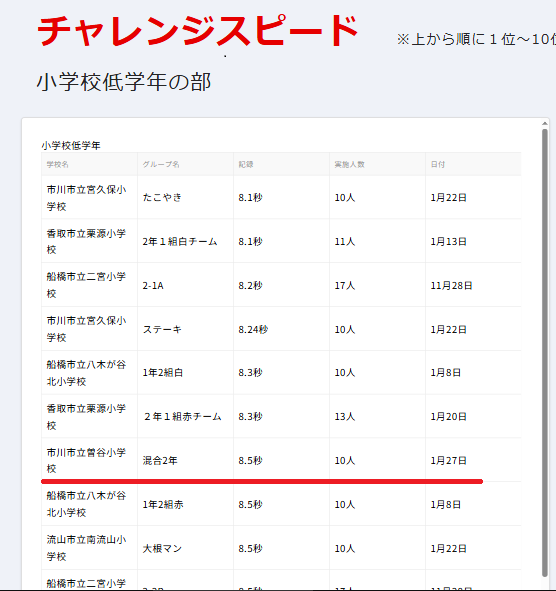

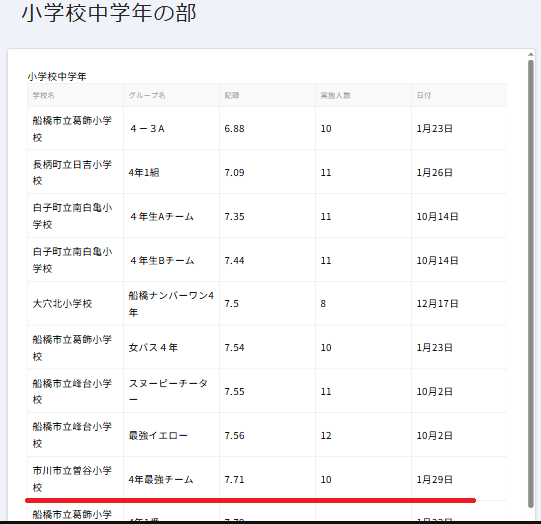

スポーツ委員会の児童が中心となって「体力向上プロジェクト」が立ち上がったことはお伝えしてきました。

1月31日付けで、「遊・友スポーツチャレンジちば」の「チャレンジスピード」部門の、後期の最終的な結果が出ました。

その結果、曽谷小学校は、

・2年生のグループが、低学年部門で県内7位。

・4年生のグループが、中学年部門で県内9位。

・5年生のグループが、高学年部門で県内4位。

・6年生のグループが、高学年部門で県内3位。

と4チームが県のトップ10に入る立派な成績でした。

表彰規定を見ると、各部門県内1位のチームには県教育委員会から表彰状がでるようです。

そうなると上の4チームは表彰状が出ないことになりますが、県の中でこの成績はすばらしいので、ぜひ本校で表彰状を作ってみんなの前で賞状を渡したいと思います。

とても良い取組でしたので、是非これを曽谷小の恒例にしていってもらいたいです。

R8.2.5 本校の食育 出汁について

今日、5年生が家庭科の学習で、食育出前授業を受けましたことは先ほど記事にしました。

出前授業の中で、にんべんの講師の方が鰹節から出汁を取っている間(1分間)、子どもたちには暇ができてしまいます。

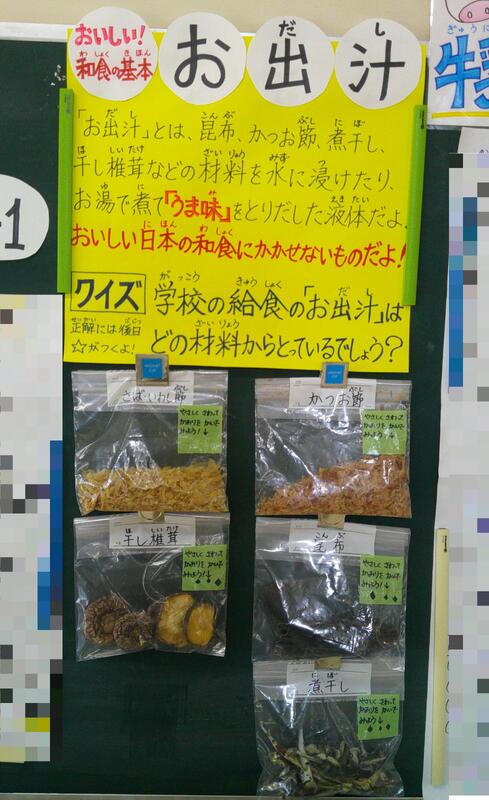

そこでクイズを出してくれました。「日本では、どんなものから出汁を取るでしょうか?」

答えはすぐに出てしまい、講師の先生が驚いていました。ほかの学校ではもっと時間がかかるのでしょう。

それもそのはず、本校では栄養教諭・水上先生が進める「出汁を大切にした給食」が度々提供されていますし、今は廊下にも以下のような掲示があります。

今日の給食も、「出汁当てクイズ!献立」でした。

日本の出汁は、長い歴史の中で培われた「世界に誇る偉大な発明品」とも言われています。「旨味」というものを発見したのも日本人です(1908年、池田博士)。

和食は、出汁の風味と旨味を生かすことで、海外の料理より味付けを控えめにでき、かつ薄味でもおいしく満足のいく料理が仕上がります。

このように出汁について、力を入れて食育が進められています。

R8.2.5 食育出前授業(5年生)

今日、5年生が家庭科の学習で、食育出前授業を受けました。

教えてくださったのは、「株式会社にんべん」の中村様と鈴木様です。

「にんべん」といえば、我が国で知らない人がいないほどの有名な会社ですね。高品質な鰹節、つゆの素などでよく知られています。

日本の伝統的な出汁文化を国内外へ幅広く伝えている会社ですが、本校の栄養教諭・水上先生が進める「出汁を大切にした給食」とも大きくつながっています。

授業では、まず鰹節を削る体験をしました。

鰹節ができる前の「本枯鰹節(ほんがれかつおぶし)」を持ってきていただきました。削る体験なんて貴重です。私も削ったことがありませんでした。

軍手をしたうえでカンナで削っていきます。

試食。削りたてはおいしい。

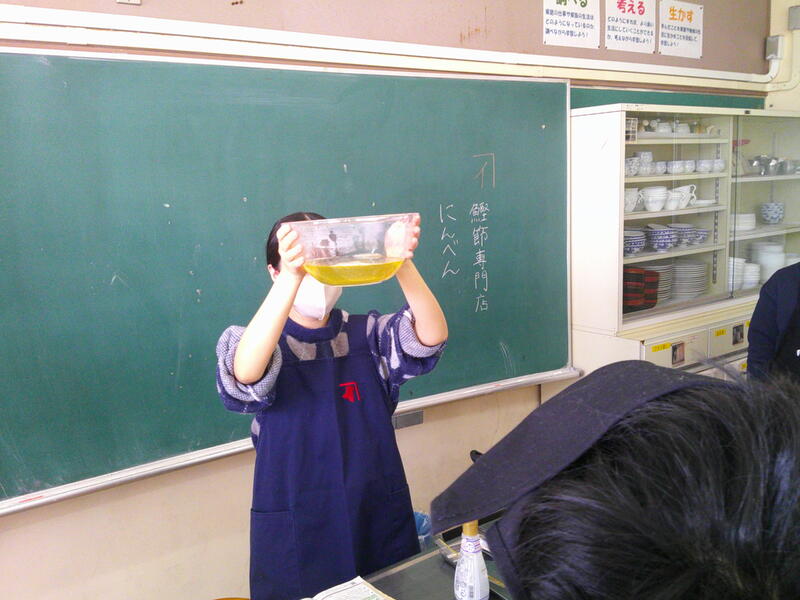

そのあと、削った鰹節で出汁を取りました。お鍋にお湯が沸いたら鰹節を入れ、1分間待つ。やってはいけないことは、混ぜることだそうです。

1分間まったら、キッチンペーパーをしたざるを通してボールに出汁を入れます。

きれいな色です。これを「にんべん」さんの社内では、「シャンパンゴールド色」と呼んでいるそうです。

これで終わりではありません。キッチンペーパーで受けた鰹節は、たんぱく質がたっぷりで捨てられません。

そこでプライパンで鰹節を炒めて水分を飛ばします。そのあと、砂糖・みりん・醤油を各大さじ2杯入れて、白ごまを合わせたら「ふりかけ」の完成です。

出汁とふりかけの試飲試食。「おいしい!」の声。味がわかる子どもたちです。

本枯鰹節が家にあるご家庭は少ないと思いますが、売っている鰹節があれば、子どもたちも出汁を取ることと、ふりかけを作ることはできそうですね。ぜひ挑戦してみてください。

やはりその道のプロに授業をしていただくのは良いものです。子どもたちに大きなメリットがあるのはもちろん、教員も非常に勉強になります。

5年生の保護者の方は、どんなことを学習したのか、お子さんに是非聞いてみてください。

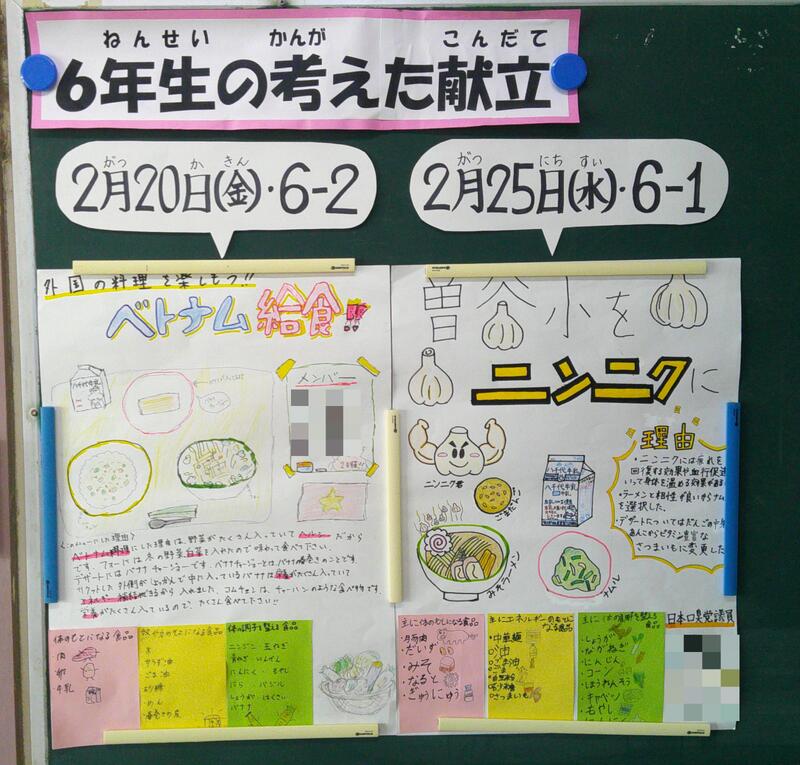

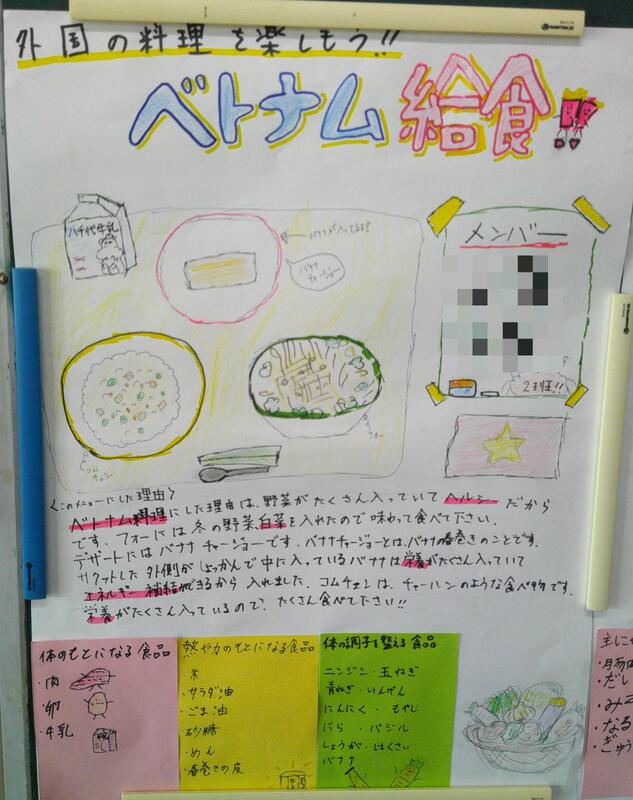

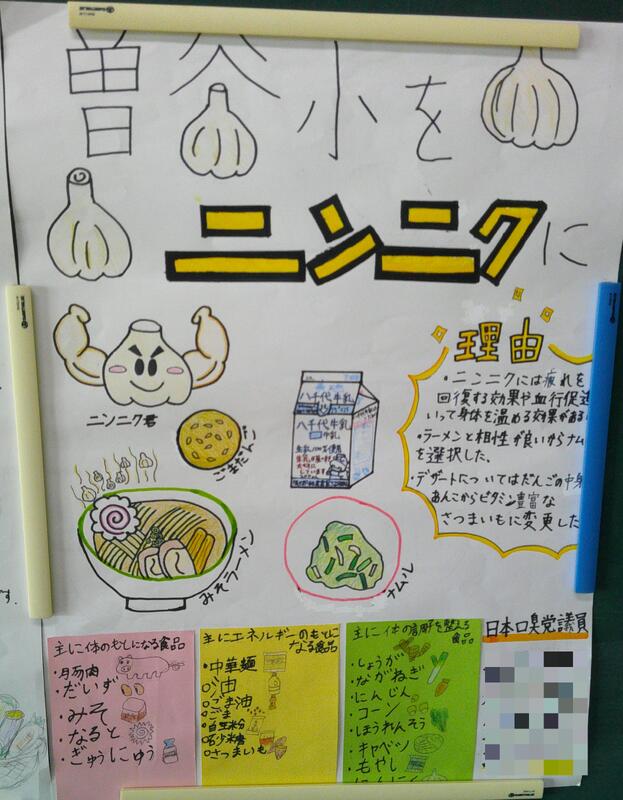

R8.2.4 6年生考案献立

11月から6年生が家庭科の学習で「給食のメニューを考えよう」という学習に取り組み、12月にプレゼンテーションを行ったことはお伝えしました。

これはグループごとに分かれて給食のメニューを考え(栄養面・ジャンル・彩りの良さ・季節感・皿の数・調理時間・予算など)、プレゼンテーションで総合的にベスト1に輝くと、実際に給食のメニューとして実現します。

ベスト1となり、献立に選ばれたグループのプレゼン資料が、今、廊下に掲示されています。

・6年2組代表 : 2月20日(金)「外国の料理を楽しもう!!ベトナム給食!!」

・6年1組代表 : 2月25日(水)「曽谷小をニンニクに」

自分たちが考えた給食が目の前に出てきて、それが全校で出されている状況とは、とても素晴らしい経験でしょうね。

6年生の子どもたちにとって感慨深いでしょうし、他の学年の子どもたちにとっても「いつか自分たちも」という気にさせてくれるでしょう。

2/20(金)と2/25(水)です。今から当日がとても楽しみです!

R8.2.3 時計の学習(1年生)

1年生の算数では、時計の学習に取り組んでいます。

この単元はとても難しい単元です。難しさは、

・時間は見えないし触れない

・時刻と時間があってわかりにくい

・短針と長針の役割が混乱しやすい

・60進法というのがわかりにくい

など、少し考えてもいろいろ出てきます(難しいので、2年生の算数でも時計の学習は行います)。

そのため、担任一人では指導が大変になりますし、子どもたち一人一人に理解させるのが難しくなります。

そこで、今回も曽谷小応援隊の皆様にお願いして、現役の保護者・地域住民の方5名に授業に入っていただきました。

問題が終わったら地域の方に〇を付けてもらったり、間違っていたら一緒に算数セットの時計を実際に動かしてみたりして学習しました。

時計の学習は本当に大人の数が必要ですので助かりました。

担任は応援隊の皆さんがいて本当に助かる、子どもたちは理解できて嬉しい、地域の方は曽谷の子どもたちと触れ合えて、理解してくれて嬉しい。

WIN-WIN-WINの三方良しの活動となっています。

R8.2.3 中学校見学会(6年生)

昨日2日に、東国分中学校で「中学校見学会」が行われました。

小学校の卒業前に、中学校での授業や部活動の様子を見る機会を設けることで、中学校生活に対するイメージを持ちやすくすることが目的です。昨今取りざたされている「中一ギャップ」の解消のためにも、非常に良い機会になっていると考えます。

曽谷小学校は、東国分中学校の中では最も多くの生徒さんのいる中国分小学校と同じ日でした。

中学校では、授業時間が5分伸びて50分間になりますし、教科ごとの専門の先生と学習することが小学校と違います。子どもたちにはどのように映ったでしょうか。

授業見学が終わると部活動見学。部活動に取り組むのが楽しみだという子も多いので、中学校生活が楽しみですね。

4月から東国分中学校ではなく、第三中学校はじめ他の中学校へ進学する子もいますが、中学校のイメージはしっかり持てたでしょうか。

中学校としても、公立高校の受験を控えた忙しい時期に、小学生たちを受け入れてくださったことに大いに感謝したいと思います。

子どもたちにとって貴重な機会となりました。

詳しくは、このあと更新される「爽風ブログ」や、このあと発行される「爽風だより」をご覧ください。

R8.2.2 新入生保護者説明会

今日、令和8年度新入生の保護者の皆様を対象として、「新入生保護者説明会」が行われました。

本日9時から体育館にエアコンが開通しましたので、寒くない中で説明会が開催できたことは、新入生の保護者の皆様にとって良かったと思います。

説明会の中では、本校の教育について、学校生活についての心構え、新年度に向けて準備するもの等の説明がありました。

これから曽谷小の仲間に加わる皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

R8.2.2 エアコン稼働開始

これまで3か月間、体育館の活動を止めて、エアコンの設置を進めてきました。

ほぼ予定通り、2月からエアコンが使用できるようになりまして、本日9時から本格始動となりました。

吹き出し口は8個。順調に稼働しているようです。

最初にエアコンを体験することになったのは、新入生保護者説明会にいらした皆様となりました。

暖房の感じは、十分暖かいです。なにぶん体育館は容積が大きいので、暖まるまでに時間はかかりますが、これまで寒すぎた体育館を忘れてしまうほどです。

これで、子どもたちは夏の暑い日も、冬の寒い日も快適に過ごすことができるようになります(夏の大型扇風機の準備も、冬のストーブの準備も不要となります)。

エアコンが設置された恩恵を感じながら、日々生活をしていきたいです。

R8.1.31 地区別音楽祭

地区別音楽会である「東国分爽風学園 音楽会」が稲越小学校の体育館を会場に開催されました。

参加は稲越小吹奏楽部、東国分中吹奏楽部、本校コーラス部の3校です。

司会は本校のコーラス部6年生の2名が務めました。

コーラスでの参加は本校のみ。そして曽谷小はトップバッターです。

演奏曲は「それだけでいい」、「生まれてはじめて」の2曲でした。伴奏は榎窪先生、指揮は金子先生です。

会場に美しい声を響かせていました。

最後は3校で「花は咲く」を全体合唱しました。

東国分爽風学園としての一体感を感じ、とても感動しました。

音楽の発表の場が確保されているのは、とてもいいことですね。

3校とも県大会以上に進出した部活動ですから、音楽の盛んな地域といえそうです。

これからもこういった機会は、ぜひ続けていってほしいと願います。

R8.1.31 避難所開設訓練

これまで何度も小学校区防災拠点協議会の会議を経て、本日の10時から「避難所開設運営訓練」が行われました。

訓練では、6班に分かれ、総務班(避難所受付・記載台)、情報班(避難所Wi-Fi・情報スペース・ラジオ)、施設管理班(点手・ライト・ソーラーパネル)、要配慮班(語学サポート・福祉・ベッド)、保健・衛生班(担架・トイレ・ゴミ置き場)、食糧・物資班(アルファ米・水)の訓練を行いました。

実際に居住スペースとなるテントです。

トイレです。

ベッドの組み立ても行いました。

テントの設置は簡単ですが、撤収はコツがいるようです。

それら避難所に必要なものは、学校の敷地の北東角にある倉庫に入っています。

それぞれの作業の確認ができたこと、ちょっとした問題点が見つかったことなど、参加した協議会委員からは「やはり訓練をやってみて本当に良かった」という声が聞かれました。

本当に活躍する日が来ないのがベストですが、災害はいつ起こるかわからないものです。

今日の訓練がもしもの備えになったのは良かったと思います。地域の皆様にも安心していただけます。

R8.1.30 結氷、採氷、砕氷

先週大寒波が関東にも来て、とても寒い日々を過ごしました。今週は先週に比べれば暖かかったのですが、昨日は降雪もあるとの予報でした。

実は今週になってから、用務員の菅野先生が砂場のビニールシートを新調してくださったこともあり、一昨日から少しずつシートの上に水を撒いておきました(雨が随分降っていませんので)。

すると思惑通り、水が凍ってくれました。

千葉県は温暖ですから、水が氷ることが珍しいです。8時前、一人が氷に気付くと、どんどん子どもたちが集まってきました。

どの子も大喜び。

とても大きな氷が採れました。

厚い氷もありました。

大きな氷を採っている子、それを上から落として割っている子、踏んで音や感触を楽しんでいる子。

この冬、まだあと数回は氷が楽しめるでしょうか。

R8.1.30 遊友スポーツチャレンジ(その3)

スポーツ委員会の児童が中心となって「体力向上プロジェクト」が立ち上がって、休み時間に取り組んでいることはお伝えしてきました。

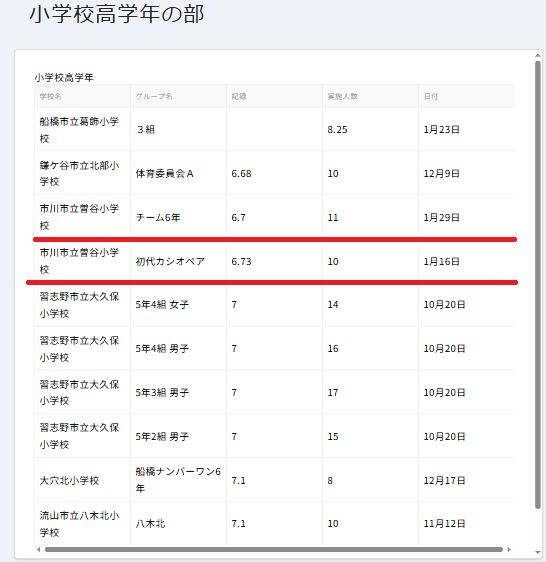

千葉県には「遊・友スポーツチャレンジちば」という、体力向上の取組があり、競技ごとに県内トップ10に入る好成績が、県内のランキング(低学年・中学年・高学年別)として県のホームページに載ります。

今期は本日1/30までなのですが、今日現在何と、低学年の部・中学年の部・高学年の部の全てにおいて、曽谷小学校がランクインしました。

以下のように、低学年の部に2年生のチーム、中学年の部に4年生のチーム、高学年の部に6年生のチームと5年生のチームが2つランクインしています。

5年生はスポーツ委員会担当の山野辺先生と一緒に毎日休み時間に取り組んでいました。久しぶりに見たら、コーンをジグザグに走るステップが大きく変わっていました。また、ランナー交代のタッチを工夫していました。

体力向上が目的で、そこに外遊びの奨励や、友達との創意工夫、強いつながりなども養えるという素晴らしい取組です。ですから、県のランキングに入ることが最終目的では決してありません。

しかし、ランキングに入ってみると子どもたちはとても喜んでいますし、副次的なものとしてはあまりにも大きいので、このようにお伝えさせていただきました。

本日締切で、最終結果はどのようになるかは楽しみですが、どのような結果となっても、子どもたちが自主的に頑張って取り組んだことに変わりはありません。

様々な学年で、体育の準備運動としても取り組んで、学校を挙げて取り組めたのも素晴らしいと思います。

是非これを曽谷小の恒例にしてもらい、年ごとに種目を変えてみることや、場を増やして複数競技を行う、なども選択肢に入れて取り組んでいってもらいたいです。

R8.1.28 クラブ活動最終

本日は1年間の最終のクラブ活動でした。

つまりは、6年生にとって小学校での最後のクラブ活動となります(中学校では学校によるそうです)。

クラブ活動のポイントは「学年や学級の枠を超えて」、「共通の興味や関心」という点です。

5年生、これからの曽谷小をお願いしますね。

4年生はずっと一番下の学年でしたが、4月からは今の3年生が入ってきますから先輩になりますね。

そして6年生。

これまで各クラブでリーダーとして活躍してくれてありがとう。きっと4年生、5年生にリーダーとしての姿を見せることができたことでしょう。

最後まで楽しむことができたでしょうか。

R8. 1.27 かるた大会(3年生)

学校を挙げてかるたに取り組んでいることはこれまでもお伝えしてきました。

今日は3年生の百人一首大会が開催されました。

百人一首に取り組むことの長所はこれまでも書いてきましたが、3年生であり、初めてであるなら、まずは5・7・5・7・7のリズムの心地よさを感じてほしいでしょうか。

さて3年生は1組と2組から2~3名ずつ、基本的に4名~5名でグループを作っていました。

1つだけ、各クラス代表の3名ずつ計6名によるグループがあり、ここが3年生で最も強い子たちのグループとのことでした。

驚いたのは上の句で取れる子がいろいろなグループにいたことです。初めての学年と聞いていたので驚きました。これは学年が上がっていくごとに楽しみです。

楽しく遊びながら、自然と学びが深まる貴重な機会となっています。

R8. 1.27 被爆体験者の語り(6年生)

6年生が、広島で被爆を体験された青木様をお招きし、被爆体験のお話を伺いました。青木様は、現在は市川市在住であり、昨年度もこの曽谷小学校に来てくださいました。

さて、我が国は、世界で唯一の被爆国であり、一昨年のノーベル賞では、被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が平和賞を受賞しています(青木様はこの授賞式にも同行されています)。

原爆投下から今年は81年目となります。随分長い年月が経っていますので、年々実体験を語れる方が少なくなってきている状況です。そのため、このような体験者のお話を聞く機会は非常に貴重です。

子どもたちは4年生の国語「一つの花」で戦争を、6年生の国語で「川とノリオ」で広島の原爆を題材にしたお話を学習しました。もちろん社会科の歴史で、戦争や原爆を学習しています。ですから、子どもたちは真剣な眼差しで、静かに聞き入っていました。

子どもたちにとって、今後の人生において様々なことを考えるきっかけになればよいと思います。

R8.1.27 全国学校給食週間

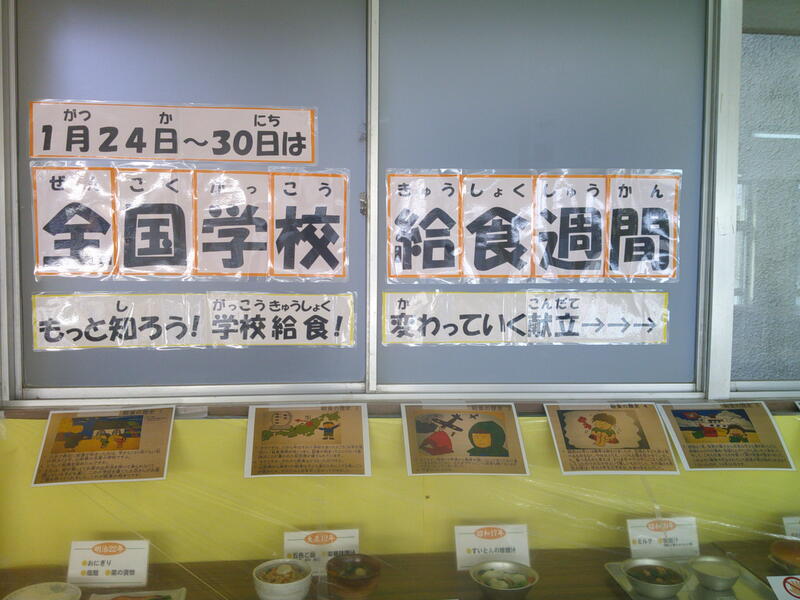

昨日から1/30まで「全国学校給食週間」となっています。

「全国」の名の通り、学校給食の意義や役割について、児童・教職員・保護者・地域住民の理解を深め、関心を高める行事が全国的に行われます。

本校では、この一週間は水上先生と給食室の皆さんで、千産千消(地産地消)、共通献立、再現献立(3日間)、また校内では展示も行っています。

保健室前には写真とクイズを中心とした展示。

中央昇降口前には、給食が始まったとされる明治22年から、時代経過とともにいくつもの給食サンプルを展示しています。展示の中では最も新しいものは、昭和62年頃の給食です。

私としては昭和50年代、60年代の給食はよく見慣れたもので、「そうそう、コレールの前はアルマイトの食器使っていたな」、「牛乳は瓶だったから色々たいへんだったな」と一人で懐かしがっています。

全国学校給食週間の展示は、今週30日(金)まで展示してあります。

ちょうど書き初め展も30日(金)までですから、両方ご覧いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

R8.1.26 のこぎり教室(3年生)

3年生が図工の学習で木材を切ってボンドで貼り付ける造形活動に取り組むので、のこぎりを使います。

のこぎりは彫刻刀やカッターよりも安全度は高いと思わるものの、やはり刃物ですし、歯の部分はとても大きいので慎重な取り扱いが必要となります。

そこで、業者さんをお迎えして「のこぎり教室」を開いていただき、安全な使い方と上手な使い方を学びました。

難しいところはマンツーマンで教えていただきます。

やはりプロをお迎えして教室を開いていただくと、知識や技術があるのはもちろん、子どもたちが学校の教師や保護者ではない人との関わりも生まれます。

こういった教室はいいものだと改めて感じます。

すてきな作品を作ってくださいね、3年生!

R8.1.26 算数の授業(1年生)

1年生の算数の学習に、「曽谷小応援隊」にお手伝いいただきました。

1年生は「100までの数」の学習をしています。100までをしっかり数えたり、100までのたし算・引き算の計算をしたり、お金の使い方(例えば80円の品物を買うのに、10円玉8枚で出すことも、50円玉1枚・30円玉3枚を出すこともできること等)を学習したりします。

まとめの学習をしていて、プリントを進め、合っていたら丸をもらい、間違っていたら教えてもらいます。

担任だけでは長い列になってしまいますし、教えるのに手が回りません。

プリントが終わった子は、タブレット学習を進めます。

タブレットが届いてからまだ日が浅いですが、1年生もどんどん使えるようになっています。

いつもながら曽谷小応援隊の皆様には本当に助けられています。

学力向上とともにコミュニケーション力、社会性の発達…など、多くのメリットがありますね。

R8.1.24 子ども食堂開催

子ども食堂「みんなの食堂ひだまり」が曽谷第5自治会館にて開催されましたので、取材に行ってきました。

いつもながらたくさんのボランティアの保護者・地域住民の皆様、そしてボランティアの児童によって運営されていました。

今日のメニューはカレーライス。トッピングも豊富にご用意いただきました。

お客さんとしても保護者・地域住民の皆様、たくさんの子どもたちが集まっていました。子どもたちは曽谷小学校はもちろんのこと、市内近隣の小学校、松戸市の小学校からも来てくれました。中には、中学生、高校生もいました。

今回は油田PTA会長が、ご勤務先で子ども食堂支援の企画があり、申し込んだところ当たったということで、たくさんの和牛肉の差し入れもありました。

また、昨日近隣の小学校にて学級閉鎖があって余ってしまった牛乳を、「子ども食堂ネットワーク」からご提供いただきました。このように食品ロスをなくす取組、子ども食堂を支援する取組が進んでいることに感心しました。

次回は、3月7日(土)に地域一体となった「餅つき大会」と合同で開催される予定です。

今回残念ながら参加できなかった皆様も、次回是非ご参加お待ちしています。

R8.1.23 池の水、凍る

ここのところ朝の冷え込みが厳しいので、池の水が凍っていましたが、今日は一段と冷えて氷が厚いようです。昨日は昼を過ぎても池の氷が溶けなかったので、その氷がさらに厚みを増したのでしょうか。

厚さは十分で、簡単には割れそうもないぐらいです(指で表面をグイグイ押してみましたが、びくともしません)。

子どもたちは昨日、池に石を投げて割ろうとしたようです。割れなかったようで、今日はその投げた石をも抱え込んで凍っています(下に鯉もいることですし、子どもたち、石は投げないでくださいね)。

寒い地方であれば、なんてことのない日常だと思いますが、全国的に見て比較的温暖な千葉県において、池の水が凍ることは子どもたちにとって非日常であり、自然の不思議さを感じさせてくれる大きな関心事です。

ちなみに素朴な疑問ですが、池には鯉がいるのですが、表面が凍っても鯉たちは問題ないのでしょうか?それとも表面を割ってあげたほうが良いのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃったら教えてくださると助かります。

まだ1月ですから、2月に向けてまだまだ寒くなりますね。さらに分厚い氷が子どもたちを喜ばせてくれることでしょう。

R8.1.22 遊友スポーツチャレンジ(続き)

校庭から子どもたちの大きな歓声が聞こえてきました。

見てみると、先日お伝えしたスポーツ委員会の児童が行っている「体力向上プロジェクト」にたくさんの子どもたちが集まってチャレンジしているのでした。

そして体育でも準備運動に使っているクラスもあり、どうやら現在の県内トップ10には入る好成績が、低学年で出た模様です。

県教育委員会への報告から反映までにタイムラグがありますので、「遊友スポーツチャレンジ」の結果欄をこまめにご確認いただければと思います(ほかの学校にさらに上回れることも考えられますが)。

今日は昼過ぎになっても、凍った池の氷が解けていないという寒い日。

こんな外に出るのも億劫になってしまう寒い日も、外へ出て友達と一生懸命運動していると、体力が自然につくはずです。

スポーツ委員会の子どもたち、素敵なイベントを企画・運営してくれてありがとう!

R8.1.21 凧あげ(1年生)

先週1年生の生活科の学習で「凧あげ」を行ったことはお伝えしました。

前回お天気は良かったのですが、風があまりなく、再度チャレンジをしたいと考えていたところでした。

そして本日。

この冬一番かと思われるほどの寒い日。少し風があるのがより寒さを感じさせます。

しかし、凧あげには良いコンディションでしょう。

校庭にいるだけで心から冷える寒さですが、そんなこと1年生の子どもたちはどこ吹く風。

何度も何度も凧を挙げるために走り回る元気な1年生でした。

前回より上手にあげることができていました。

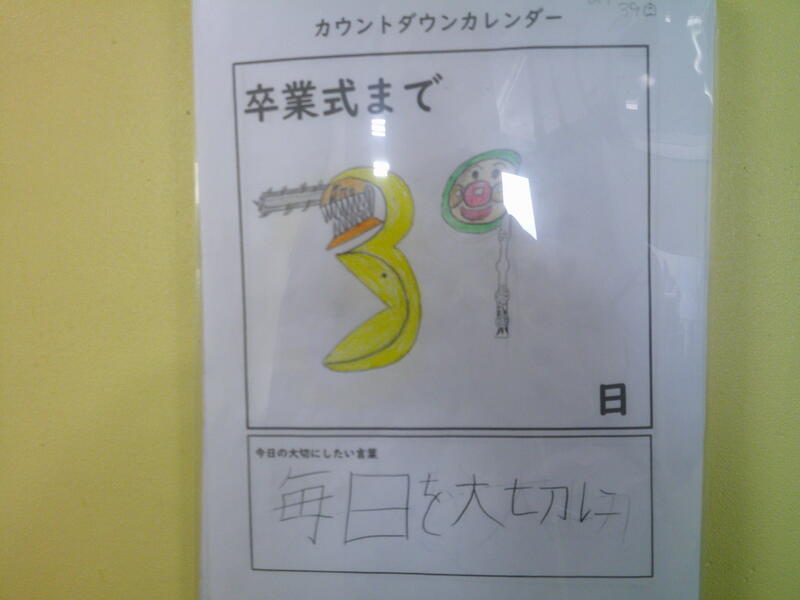

R8.1.20 カウントダウンカレンダー(6年生)

6年生がカウントダウンカレンダーを作っていて、それぞれが担当した「卒業式まで〇日」の作品を廊下に飾っています。

あと〇日がそれぞれ個性的にデザインされただけでなく、「今日の大切にしたい言葉」というのもあって、なかなか含蓄のある言葉が並んでいます。

1月20日現在「あと39日」だそうです。

卒業式まで、随分と日数が少なくなってきました。

一日ごとに日めくりのようにしていき、過ぎた日の作品は、廊下の頭上に掲示していきます。

書き初め展にお越しになった際には、4階東側の6年生のフロアにて、カウントダウンカレンダーにもご注目ください。

R8.1.19 校内書き初め展

本日より「校内書き初め展」が開催されます。

期間は、1月19日(月)~1月30日(金)まで、時間は15:45~16:30の間です。

基本的には各教室の廊下の掲示板にあります。もしくは、廊下を挟んで反対側の窓側や、教室隣の学年室の掲示板に飾ってあります。

都合の良い時間に来校して、お子さんの作品を是非ご覧ください。

※3年生と4年生の書き初めを指導してくださった国分高校書道部の皆さんが、テレビで取材されたそうです(放映は1/23(木)11:10にEテレではないか、ということですが詳しい日時を調べておきます)。

R8.1.19 遊友スポーツチャレンジ

先日、曽谷小学校の体力向上イベントとして、スポーツ委員会主催で「遊友スポーツチャレンジ」に取り組んでいることをお知らせしました。

5年生を中心にして取り組んでいて、その他の学年でも体育の中で取り入れています。

その途中経過です。

なんと「チャレンジスピード部門」の「小学校高学年の部」において、現在曽谷小学校のチーム(チーム名「初代カシオペア」)が千葉県内で第2位です。

現在第1位の鎌ヶ谷市の小学校まで、0.05秒差。

日々挑戦することが可能で、ランキングは変わっていきます。あとほんの少しなので、ここまで来たなら是非千葉県内で第1位を取ってほしいものです。

上の写真のように、子どもたちが自分たちでターンを工夫しています。マラソン大会でご覧になった方はいらっしゃると思いますが、いわゆる「鶴谷ターン」(折り返し点に背を向けてターン)と呼ばれ、プロのランナーも使っています。これを知識としてではなく、「こうやったら早いんじゃない?」という意見が子ども同士で交わされて使っているそうです。とてもいいですね。

このようにチャレンジスピードに取り組み、少しでもランキングを上げようと仲間と相談し、切磋琢磨しているうちに、自然と体力がついているし、仲間との絆も強くなり、という今回の取組はすばらしいです。

結果が出次第、また報告させていただきます。

R8.1.16 昔遊び(1年生)

1年生の生活科の学習で「昔遊び」に取り組みました。

昔遊びを教えてくれる先生として、「曽谷小応援隊」から地域の方々をお迎えしました。

今回は保護者の方も含めて、7名の方々にご参加いただきました。

遊びの種類は、コマ回し、けん玉、おはじき、お手玉、メンコ、ダルマ落とし、あやとりです。

先生方はさすがの腕前。

子どもたちはしっかりと教えていただきました。

この時間のうちに上手になる子がたくさんいて、子どもたちはとても嬉しそうでした。担任だけでは、こうはいきません。

また、お手伝いいただいた地域の方々から「自分も一緒に楽しめました」を言っていただいたので本当に良かったです。

これからも、「地域全体で子どもたちを育む」、「学校があることで地域や地域住民が活性化する」ということに取り組んでまいりたいと思っています。

R8. 1. 15 書き初め(5年生)

5年生が書き初めを行いました。

さて、5年生の書初めのお題は「世界の国」です。学年が上がるたびに、お題も難しくなっていきますね。

気を付けるポイントが、

「界」がどうしも大きくなり過ぎることに注意する。

「国」の玉がしっかりと入るように、国構えを大きく書くこと。

とのことでしたが、気を付けて書くことができたでしょうか。

是非19日(月)からの「校内書初め展」にて、作品をご覧ください。

R8.1.15 凧あげ(1年生)

1年生の生活科の学習で「凧あげ」を行いました。

これまでの図工の時間で凧を作っていました。それぞれ思い入れのあるデザインです。図工の時に教室で授業を見ていましたが、空にあげるので、「大きく絵を描こう」という指示がありました。

この日のお天気はというと、よく晴れたいいお天気。風も穏やかでした。

しかし、凧あげ日和ということを考えると、もう少し風があった方が良かったのかもしれません。

ですがそんなこと、1年生の子どもたちはお構いなし。何度も何度も凧を挙げるために走り回っていました。

上手にあげることができたでしょうか?

とても楽しそうに学習していました。

(もう少し風の強い日に再度チャレンジするそうです。)

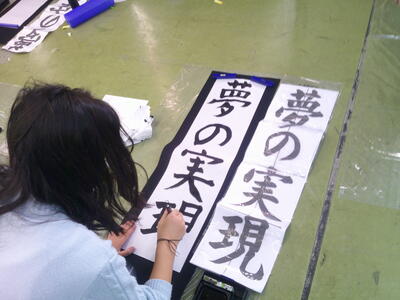

R8. 1. 15 書き初め(6年生)

6年生が視聴覚室にて書き初めを行いました。

さて、6年生の書き初めのお題は「夢の実現」です。

12/1に行われた曽谷地域にお住いの石井先生のご指導では、 まず書初め用紙を、4等分になるよう折ると、字の真ん中が分かるので、字のバランスを大きく外さないそうです。

「夢」は大きく書くのがポイントとのこと(夢を大きく…。書写にとどまることなく、そのように生きてほしいです)。

気を付けて書くことができたでしょうか。

19日(月)からの「校内書き初め展」にて、是非来校してお子さんの作品をご覧ください。

R8. 1. 14 書き初め(1年生・2年生)

1年生と2年生が書き初めを行いました。冬休みには宿題でご協力いただきありがとうございます。

本番を書いている様子を是非取材をしたかったのですが、残念ながら、どちらの学年もすでに書き初めを終え、教室前の廊下に掲示をされた後でした。申し訳ありません…。

1年生の書き初めは、いつもの鉛筆をフェルトペンに持ち替えて「お正月」を書きました。初めての書きぞめはどうだったでしょうか?

2年生の書き初めは、「元気な子」を書きました。

来年はフェルトペンを大筆に持ち替えて、初の毛筆で書き初めをしますね。

校内書き初め展に向けた掲示は、赤の画用紙に作品を貼ったうえで、作品の上下には飾り和紙を貼ります。出来上がりは小さな掛け軸のようになります。

19日(月)~30日(金)の期間の、時間は15:45~16:30の間、ご都合の良い時間がありましたら、是非来校してお子さんの作品をご覧ください。

R8.1.13 百人一首大会

5年生の百人一首大会が開催されました。

学校で百人一首を学習する意義として考えられるのは、まず日本の伝統文化への理解を深めることが挙げられると思います。伝統文化ですから、様々な場面で、知識として教養として登場しますので、今後も確実に役に立つでしょう。

また日本語特有の言葉や情景描写のすばらしさが学習できます。

そのほか5・7・5・7・7のリズムの心地よさや、暗記を通じて記憶力や集中力を養えますし、競技ともなれば反射神経や判断力も鍛えられるなど、長所はたくさんあるでしょう。

百人一首といえば、「ちはやふる」という競技かるたを題材にしたコミックが人気で、後に映画化もされたことで、競技かるたや百人一首の知名度も上がっていると聞きます。

さて、5年生は1組と2組から2名ずつ、基本的に4名~5名でグループを作っていました。

1つだけ、各クラス代表の3名ずつ計6名によるグループがあり、ここが5年生で最も強い子たちのグループとのことでした。当然のように上の句で勝負がついていました。

上に書いたような長所があり、中学校や高等学校でも学習するので、決して無駄にはなりません。

楽しく遊びながら、自然と学びが深まる貴重な機会となっていますね。

R8.1.13 なかよし活動

新年最初の「なかよし活動」が、とてもよいお天気のもとで行われました。

今日の遊びを考える当番は6年生。

ドッジボール、おにごっこ、ドロケイ、中には「だるまさんがころんだ」をしていたグループもあり、楽しそうに遊んでいました。

曽谷小学校のような小規模校ならではの縦割り活動。

1年間続けてきましたが、残すところあと1回となりました。そう考えてしまうと寂しいかぎりです。

次回が2/3(火)が最終回の「6年生ありがとうの会」となります。

R8.1.13 体力向上プロジェクト

体育委員会の児童が中心となって「体力向上プロジェクト」が立ち上がりました。

これは、「スピードランニング」という競技を通じて、子どもたちの体力づくりのきっかけづくりとするとともに、身体を動かす楽しさを伝えるという目的をもっています。

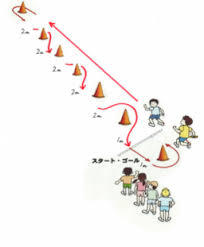

「スピードランニング」とは以下のような競技です。

・10人1組の任意のチーム

・12mの直線をまっすぐ走り、帰りは2m間隔のコーンをジグザグに戻ってくる

・コーンにぶつかるとスタートラインからやり直し

・バトンは使わず手のタッチで走者交代とする

・10人が走り終わるタイムの速さを競う

千葉県には「遊・友スポーツチャレンジちば」という、体力向上の取組があります。いくつも競技があって、「スピードランニング」もその1つです。競技ごとに、現在の県内のランキング(低学年・中学年・高学年別)が県のホームページに載ります。

曽谷小のチームがいい記録を出してランキング入りし、当該期間中で上位なら表彰もあります。

我らこそは、という曽谷っ子のチャレンジを待っています。

児童に体力がつくのはもちろん、児童が主体的に行ったイベントであることも素晴らしいことだと思います。

結果をお楽しみに!

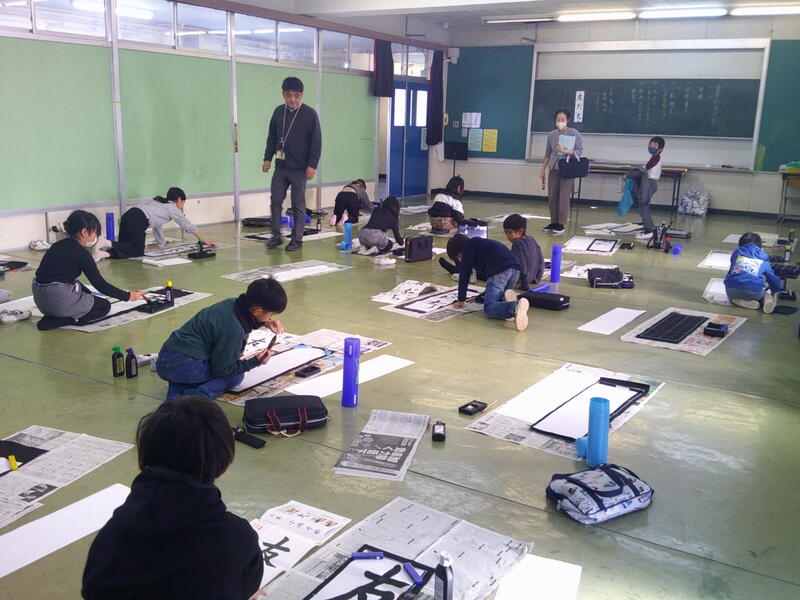

R8. 1. 13 書き初め(3年生)

3年生が視聴覚室で書き初めを行いました。冬休みには宿題でご協力いただきありがとうございます。

3年生は今年が初めての書き初めですね。お題は「友だち」。

このお題は見た目ほど簡単ではありません。

年末12/18の、国分高校書道部の生徒さんたちのご指導では、

友:2画目の上を長くするために、1画目は少し下めに書く

だ:3画目の「こ」と1・2画目の間にはスペースを取る

ち:2画目は斜めに描き、後半の折れからは中にスペースを作る

ということでしたが、守って書けたでしょうか。

校内書き初め展は、19日(月)~30日(金)の期間の、時間は15:45~16:30の間にご都合の良い時間がありましたら、是非来校してお子さんの作品をご覧ください。

R8. 1. 9 書き初め(4年生)

2、3時間目に、4年生が書き初めを行いました。

冬休みには宿題でご協力いただきありがとうございます。

お題は「美しい空」。

最も気を付けなければならないのが、「美」の字であり、半紙は折ってありますが、「美」はこれよりも大きく書くようにする。

そして2画目の点は、1画目の点よりも上に書く。これだけでも上手に見える。

この「美」がビシッと決まると、他の字の収まりもよくなる、ということでしたが、守って書けたでしょうか。

校内書き初め展は、19日(月)~30日(金)の期間の、時間は15:45~16:30の間にご都合の良い時間がありましたら、是非来校してお子さんの作品をご覧ください。

R8.1.8 身体計測(今年度3回目)

曽谷小は2期制ではありますが、節目としての3学期が始まりました。

学期の始めには身体計測が行われていて、本校では年3回行っています。

身体計測は、子どもたち自身が、自分の背の高さや体重について知り、自分が大きくなったことを実感できる貴重な機会でもあります。様々な「元気」に関する興味関心を持つ機会としても、重要な意義があると考えています。

今回も身長と体重だけの計測を行いました。もう子どもたちも慣れているので、1クラス5分ほどで終了します。

結果は「せいちょうのあゆみ」に記入してご家庭にお知らせいたします。お子様の成長を是非ご家族でご確認ください。

そのあとは押印して、お子様に持たせてくださいますようお願いいたします。

R8.1.7 T’s cafe

新年最初の「T’s cafe(ティーチャーズカフェ)」が本校1階スマイルルームで開催されました。

これは、東国分爽風学園の地域学校協働活動推進員(学校と地域の橋渡し役。以下、コーディネーター)皆様(全員で7名)による主催です。

学校の先生方に気軽にお話をする中で、学校としてこんなお手伝いが欲しいというニーズを把握したり、コーディネーたちと顔見知りになったりすることが目的です。

コーヒーやお茶を飲みながらいろいろな話ができました。

今日は保護者の方の参加もありました。

また地域の方からは、地域住民の方々と本校の児童との関わりについても聞くことができ、嬉しくなりました。

こんなところからも、「地域とともにある学校づくり」「学校を核とした地域社会づくり」が推進されていきます。

R8.1.7 ホワイトスクール保護者説明会(5年生)

ホワイトスクールの保護者説明会がオンラインで行われました。

3名の方は、直接学校にお越しいただきました。

以前は4年生で市内の大町にある市川市少年自然の家に宿泊学習をしている学校がほとんどだったので、5年生が初の宿泊学習ということがありませんでした。

本校は4年生の宿泊学習がないので、5年生が初の宿泊となります。

そのため、子どもたちは本当に楽しみだとは思いますが、お家の方にとっては多くの心配がおありかと思います。

学校としては安全を最優先に、事前の指導、当日の体制、緊急時の対応まで万全を尽くしますのでご安心いただければと思います。

宿泊学習は、非日常の自然体験や文化体験をしたり、自分のことを自分でする力、友達と協力する力、人への思いやりを学んだりする場です。

うまくいってもいかなくても大切な学びであり、一生の思い出になることでしょう。

子どもたちが安心して参加し、生涯忘れることのない思い出になるよう、学校と家庭が力を合わせて取り組んでいければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

R8.1.7 いちかわかるた(2年生)

主に1年生では「いろはかるた」、2年生では「いちかわかるた」、3年生以上は「百人一首」にと、学年の実態に合わせる形で取り組んでいます。

ところで、市川市独自の「いちかわかるた」はご存じでしょうか?

例えば、

い 市川のなし おいしくって 言うことなし

ろ ローズいちかわ 色鮮やかに 咲誇る

は 春告げる 枝垂れ桜の 妙行寺

に 日蓮の 教え受け継ぐ 法華経寺

ほ 星野道夫 時間を越えた レンズの世界

へ 別格の 存在誇る 松並木

と 徳願寺 歴史を今に 伝えてる

などです。こんなふうに市川の名所をかるたにしているのです。

曽谷の地域関連でいえば、

れ 歴史発見! 縄文薫る 土器と貝塚 (曽谷貝塚について)

こ 国分川 青空泳ぐ 鯉のぼり (国分川こいのぼり祭りについて)

お正月といえば、遠い昔からかるた遊びが盛んな印象があります。

しかし、お正月にかるたに取り組む理由って何かあるのでしょうか?調べてみたのですが、明確な理由は見つかりませんでした。

理由はどうあれ、かるたに勤しむ子どもたちの様子は、とてもいいものです。

R8.1.6 出会いの会

14日間の冬休みが明け、新年が始まるとともに、新たな学校生活が始まりました。

今回も体育館工事に伴い、オンラインでの「出会いの会」としました。オンラインは子どもたちも慣れたものです。

まず校長からは、冬休みについて少し触れた後、

・新しいスタートだが、次へのスタートへの準備期間であること。

・1~5年生はあと52日。6年生はあと47日しかない。

・あっという間なので大切に日々を過ごそう。

という話をしました。

その後、生活目標の話が養護教諭の粟田先生からありました。

1月の生活目標は「手あらい かんき そとあそび」です。

お話の中で、10月からインフルエンザの罹患者数が出されましたが、なんと112人でした。昨年末は近年稀にみる流行でしたが、全校児童が344人ですから、112人がいかに多いかわかります 。

新しいスタートは「手あらい かんき そとあそび」で元気に過ごしてほしいです。

次に市陸上大会の表彰がありました。小学生の部100m走で14.2秒で市内2位でした。おめでとうございます。すばらしい成績ですね。

その後、スポーツ委員会からお知らせがありました。寒さに負けず運動することで、体も丈夫になるだけでなく、仲間も増える。運動することで脳の働きが増すことが分かっているから勉強も頑張ろう、ということにもつながります。いい取組です。

最後は、代表委員会から「ブルーリボン運動」について紹介がありました。ブルーリボン運動は、爽風学園全体を挙げた取組で、「いじめは しない!させない!みのがさない!」をスローガンにして、いじめをなくしていこうとするものです。来週から本格的に取組が始まります。

それでは本年もどうぞよろしくお願いいたします。

R7.12.23 「地域安全パトロール出発式」

第6自治会の「地域安全パトロール出発式」に参加してきました。

「みまわり隊」はコロナ禍により5年ぶりに活動再開した昨年に引き続き活動をします。参加した地域住民の皆様の中に、本校の児童が6名、東国分中の生徒が1名参加していました。こういった活動に子どもたちも参加するのは素晴らしいことだと思います。

今回は、爽風学園の東国分中学校・植木校長先生も参加されました。

地域安全パトロールの活動内容としては、防犯、火の用心を中心として、地域のパトロールをします。もちろん昔ながらの拍子木もありますので、これから耳にする方も多いことでしょう。

掛け声は「火の用心!戸締り用心、鍵かけて!」です。

このような自治会活動も、最近では同様の活動は少ないと思われます。

この地域は自治会の運営側と、それをささえる住民の皆さんによって活動がしっかり機能しているということなのでしょう。

このような地域の中で、子どもたちは育っているのだと思うと、とても心強いです。地域一体となった取組に、学校も協力していきます。

R7.12.23 冬休みを迎える会

明日から冬休みが始まります。夏休み明けから長かったようで短い4か月だったのではないでしょうか。

3学期制でいえば2学期の終業式ですが、本校は2期制なので「冬休みを迎える会」という名称で行っています。

まずは生徒指導の西野先生から3点、

① 規則正しい生活をすること。特に、朝は学校がある時間と大きな差がないように起きること。

② 交通ルールを守ること

③ 山王公園でのゴミのルールを守ること

が話されました。

特に山王公園については、地域の皆様から学校に頻繁に連絡が入ります。お菓子の袋など、そのままポイ捨てされています。職員がゴミを拾いに行くこともあります。

山王公園は、あえてゴミ箱を設置していないので、各自が意識を持って取り組まなければなりません。お菓子を食べることは悪いことではないので、食べたらゴミは持ち帰るようご家庭でもご指導いただければ幸いです。またポイ捨てを見かけた際には、子どもは「地域で育てる地域の宝」ですので、知らない子でもぜひお声かけいただければ助かります。

次に表彰を行いました。陸上大会、読書感想文、科学工夫作品展、平和ポスター、子ども作品展などなど。

最後に校長からは、何か1つやることを決めて、それを「毎日取り組む」ということを子どもたちにお願いしました。

内容は、本を読む、なわとびをする、音読する、あいさつをする、計算ドリル、漢字…と何でもいいです。そして本を読むなら1日1ページでもいい、なわとびをするなら1日1回でもいい。だけどそれを毎日やってほしい、と伝えました。

1月6日に学校に来た時、どんなことに取り組んだか教えてほしいといいました。ご家庭でお声かけのご支援をいただければと思います。

様々な経験をして、新たな気持ちでまた1月から学校に来てもらえればと思います。

R7.12.22 体育館空調工事②

約2週間前に、体育館の空調工事で吹き出し口が設置されたという話を書きました。→12/9の記事

今日は朝に出勤してみると、大型の室外機が2つ設置されていました(体育館と校舎の間、自転車置き場脇)。

これは「GHP」というシステムです。ガスヒートポンプという空調システムで、ガスの力で冷暖房を行います。ガスの力で暖房はわかるのですが、ガスで冷房もできるのですね。

GHPは省エネ・省コストでありながらパワフルであり、二酸化炭素の排出量削減にもなるので、環境にも優しいというのがメリットです。

容積の大きい体育館を冷暖房するので、室外機も大きいです。

またよく見ると、銀色の配管もこの土日で設置されたようです。

このように体育館の空調工事は順調に進んでいるようです。

完成をお楽しみに!

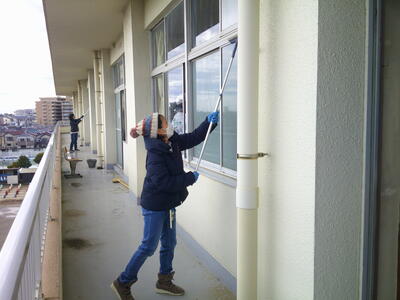

R7.12.22 クリーン曽谷

「冬休みを迎える会」を明日に控えており、長いようで短かった「2学期」が終了となりますので、大掃除を行いました。

名称はご存じのとおり「クリーン曽谷」です。

子どもたちは普段の清掃場所をより丁寧に掃除する時間、保護者の方々にもご協力いただき、主に窓掃除をお願いする時間です。今回もたくさんの保護者の皆様にご協力いただきました。

また、地域の方々にも掃除のご協力をいただきました。

子どもたちは、教室の下の扉を外して拭いている子、廊下の壁を磨いている子、教室のドアの敷居を拭いている子、廊下の白線を磨いている子など、普段の掃除では行わないところも、この機会に掃除をしている様子が見られました。

ピカピカの学校で新年を迎えられそうです。

R7.12.19 百人一首の取組(5年生)

今日、5年生が百人一首をしていました。

学校を挙げて「かるた」に取り組んでいることは以前書いたと思います。1年生が「いろはかるた」、2年生が「いちかわかるた」、3年生以上が「百人一首」です。

百人一首を学習する意義として日本の伝統文化への理解、日本語特有の言葉や情景描写のすばらしさが学習できる、5・7・5・7・7のリズムの心地よさ、暗記を通じて記憶力や集中力を養える、競技ともなれば反射神経や判断力も鍛えられるなど、長所はたくさんあるでしょう。

楽しく遊びながら、自然と学びが深まる貴重な機会となっていますね。

冬休みには、ご家族で、いとこと、友達となど、百人一首に取り組む機会を作っていただければ幸いです。

R7.12.19 さつまいも調理実習(1年生)

先月、1年生が生活科で育てたさつまいもの調理を行ったことをお伝えしました。これは1年1組の子どもたちでした。残念ながら1年2組は体調不良者が多く、延期になっていましたが、今日やっと実施することができました。

担任一人ではほぼ不可能になるため、今回は保護者の方、地域支援者として8名のご協力を得たうえでの実施となりました。

「やって良かった!」「うますぎる!」との声。

自分たちで育てたさつまいもを自分たちで調理して食べる。子どもたちも大満足でした。今日から給食がないので、お家に帰るまでの間、少しお腹がもつでしょうか。

保護者、地域の方々のご協力をいただけたことにより、子どもたちが活動できました。

ありがとうございました。

R7.12.18 ペア交流活動(1年生・6年生)

2時間目のタブレットオリエンテーションに引き続き、3時間目は1年生と6年生のペア活動交流会が行われました。体育館であればよいのですが、まだ工事中です。

今日は朝から快晴。いいお天気の中、思いっきり遊びました。

おにごっこ、ドッジボール。

1年生も6年生もとても楽しそうでした。

特に、120人を超えるドッジボールは圧巻でした。

9カ月たって、ペアの仲も始めのころと比べてとてもよくなっています。

1年生と6年生のペアもあと3か月(卒業式が3/17ですから、正確には3か月を切っています)。

たくさん遊んで、いい関わりをしてもらいたいです。

R7.12.18 書初め指導(3年生)

3年生が初めてとなる書初めに取り組みました。

書写の毛筆は3年生からなので、書初めも初めてになります。普段の筆でも慣れないのに、大筆を使うことになるので大変です。

講師は1・2時間目の4年生同様、国分高校書道部の生徒さんたちです。

つまり生徒さんたちは、1時間目から4時間目まで、朝から昼まで曽谷っ子のために時間を割いてくれています。試験も終わって遊びに行きたいだろう時期に、本当にありがたいことです。

さて、3年生の書初めのお題は「友だち」です。

友:2画目の上を長くするために、1画目は少し下めに書く

だ:3画目の「こ」と1・2画目の間にはスペースを取る

ち:2画目は斜めに描き、後半の折れからは中にスペースを作る

習字はひらがななど、画数が少ない文字ほどバランスが難しいのが知られているところです。子どもたちはよく教えを守って頑張っていました。

この後、冬休みには書初めの宿題が出されますので、ご家庭でもご協力をいただくことになります。

どうぞよろしくお願いいたします。

R7.12.18 スマイルカフェ クリスマス会(2年生)

以前お伝えしましたが、 「スマイルカフェ」は、シニアの“フレイル予防”体操を、おしゃべりを交えながら楽しく行うものです。学校の地域貢献、学校地域連携の一環として、本校1階のスマイルルームを週に1回(木曜の10時~11時半)お貸ししています。

皆さんが集まれる格好の場所がなかったとのことで、たいへん喜んでいただいており、毎回20名以上の地域の方々が集まり、楽しく体操をしています。

そのスマイルカフェでクリスマス会があり、ゲストとして2年生が参加しました。

2年生の子どもたちは、今月の4日(木)に、スマイルカフェに参加されている地域住民の方々に、「九九ボランティア」として、九九の暗唱を聞いてもらいました。そのお礼もあります。

クリスマス会では、①2年生の子どもたちによる歌(2年1組は「ハッピーミュージック」、2年2組は「青い空に絵をかこう」)、②地域の方によるハンドベル「きよしこの夜」、③みんなで一緒に手話歌「雪」です。

子どもたちも、地域の方々も本当に楽しそうだったのが印象的です。

地域住民一体となって地域の子どもたちを育てていくこと、地域住民と子どもたちのふれあいがあること、子どもたちが地域に顔見知りが増えること、それらを含めて、曽谷小学校があるからこそ様々な結びつきが地域にできること…、などにつながるといいです。

R7.12.18 タブレットオリエンテーション(1年生と6年生のペア)

1年生のタブレットがやっと届いて、昨日初めて使ったことはお伝えしました。

今日は6年生のペアとタブレットのオリエンテーションを行いました。

昨日のログイン方法もお兄さん・お姉さんがやさしく教えてくれました。

時間通りに進んだので、写真を撮ったり、お絵かきしたり、ミライシードを立ち上げたり、少しだけタブレットを使ったなと思ってもらえたでしょう。

1年生と6年生での活動ですが、教わっている1年生だけでなく、教えている6年生もとてもいい顔をしています。いい活動になりました。担任だけではとても指導ができませんので、6年生がいてくれて本当に助かりました。

6年生、ありがとう!

1年生、これからたくさん学習しましょうね!