文字

背景

行間

お知らせ&ニュース

R7.8.29 「曽谷ピラミッド」復活!

曽谷小学校の子どもたちに「曽谷ピラミッド」の名で親しまれている遊具があるのをご存じでしょうか?

プール脇の第2校庭に立っています。

ほかの学校では見かけない遊具だと思っていましたが、それもそのはず。この通称「曽谷ピラミッド」は、どれくらい前かは定かではありませんが、曽谷小PTAさんによる設置とのことです。

これまでたくさんの子どもたちが遊んできましたので、ロープの老朽化と固定に懸念があり、修理が必要な状況となっていました。

学校の遊具に修理の必要が生じたときには、設置をした教育委員会による修理となります。しかしながら「曽谷ピラミッド」は、PTAさんに設置していただいたものなので、修理は教育委員会を通さないで行うことになります。

業者さんへの見積もりでは、高価な修理代金が掛かることが分かっていましたので、PTA本部役員さんにどうするかお伺いを立てました。

残念ながらこのまま曽谷ピラミッドを使用禁止とするのか、またはこれからも遊べるように修理をしていくのか。

回答は、子どもたちのために、また設置してくれたPTAの先輩方の意志を継ぐために、修理をしてくださるということになりました。ありがとうございました!

修理に当たっては、修繕のお仕事をされている知り合いの、市川市PTA連絡協議会・富田会長に掛け合って、同等の工事を安く依頼してくださいました。

富田会長も子どもたちのためならと、安くお引き受けいただきました。ありがとうございました。

高さもある遊具なので3年生から遊べるルールとなっています(1・2年生は大きくなるまで待ってくださいね)。

9月からも大事に使わせていただきます。

本当にありがとうございました!

(学校にお立ち寄りの際はご確認ください。)

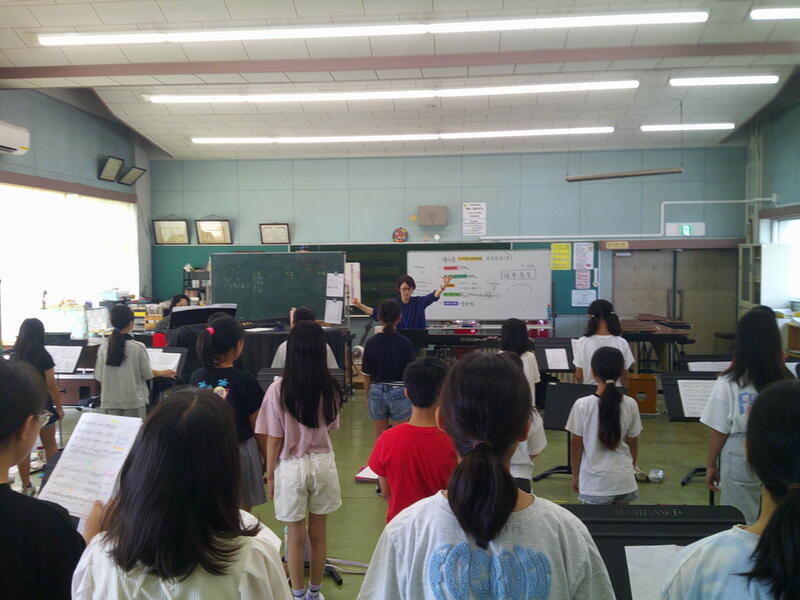

R7.8.27 コーラス部の練習

夏休み中に学校に来ているのはコーラス部の子たちだけなので、どうしてもコーラス部の記事が多くなってしまいます。

今日は昨年の卒業生が6名応援に来てくれました。また後輩に差し入れとしてお菓子も持ってきてくれました。すばらしい先輩たちですね。

また出勤している先生方を招待して、発表をしてくれました。

だんだん仕上がっている様子が伝わってきます。

今の状態でもすばらしいですが、専門的にまだやれる余地はあるのでしょうか。

本当に楽しみです。

R7.8.24 「ウォーターサバゲー」開催

曽谷小おやじの会の皆さんが、子どもたちのために、「ウォーターサバゲー(ウォータサバイバルゲーム)」のイベントを開催してくださいました。

【ウォーターサバゲーの概要】子どもたちは水鉄砲をもって参加し、2チームに分かれて対戦します。頭に金魚すくいのポイをつけ、自分のポイは破れられないようにして、相手のポイを破る。5分間の試合後、破れていない人数が多いチームの勝ちとなります。

まずは低学年同士。次は高学年同士。

最後は子どもvsおやじの会です。

子どもたちだけで60名近くの参加、それに加えて中学生、高校生、おやじの会、お手伝いの皆さん、見学のお家の方で大人が40名近くと、大勢の参加がありました。

試合終了後は梨の無料配布があり、地元の梨をおいしくいただきました。この梨は、3年生が梨園の見学に行かせていただいた石井梨園さんから、贈答品にも使えるような品質の梨を、大量に安価でご提供いただきました。ありがとうございます。

今回はおやじの会の皆さん、ありがとうございました。

最近とても売れている「DIE with ZERO」(ビル・パーキンス著)という本を読みましたが、そこには、

「人生でしなければならない一番の仕事。それは『思い出づくり』だ」

とありました。人生の最後に残るのは、結局「思い出」であり、人は常に思い出を通して人生の出来事を再体験できるから、ということでした。

まさにその通りだと思いますし、今回おやじの会の皆さんが子どもたちのために企画してくれたのは、思い出づくりそのものです。

子どもたちは本当に楽しそうでした。子どもたちにとって、きっと夏休みのいい思い出になったことでしょう。

R7.8.23 子どもたちのポスター

6月に開催された第2回の学校運営協議会にて、代表児童からも話を聞くということに取り組んだことはご存じでしょうか?

学校運営協議会でいろいろな意見が出されました。例えば、「地域にゴミのポイ捨てがある。やめるよう呼びかけたい」というものです。

代表児童もさすが自ら名乗り出た子どもたちで、最後は「自分たちがポスターを作ればいい!」となり、主体的に現状を変えようとする意欲が見られました。

そこで、代表児童は夏休みを使ってこのポスターを仕上げ、曽谷貝塚でのお祭り、そして納涼盆踊り大会にて、たくさんの場所に掲示しました。たくさんの子どもたち、保護者や地域の皆さんも目にしたことでしょう。

絵文字でわかりやすく表現するだけでなく、日本語のみならず英語と中国語でも注意喚起がなされている配慮も素晴らしいですね。

自分たちで自分たちの町をよくする。

それを子どもたちが学ぶ良い機会となったと思います。

R7.8.23 納涼祭り

曽谷第5自治会さんの主催により、23日(土)曽谷小の校庭で「納涼祭り」が開催されました(明日24日も開催です)。

たくさんの曽谷小学校の子どもたちに会うことができ、どの子もお祭りと夏休みを満喫している様子が伝わってきました。

子どもたちの活動に関わる団体の皆様が、出店されています。

盆踊りの太鼓の叩き手として、子どもたちも参加しています。

曽谷小学校の学区は地域に活気があり、たくさんのお祭りがありますね。

ゴールデンウィークには市川三大祭りである「鯉のぼりフェスティバル」があって、先日も曽谷貝塚で「夏祭り」があり、この後も「縄文まつり」や「桜まつり」、「山王マルシェ」、曽谷第6自治会さんの「秋祭り」もあります。このような地域で育つ子どもたちは幸せだと感じています。

また学校運営の方針として、「『地域とともにある学校』を作っていくこと」と「『学校を核とした地域社会づくり』に貢献していくこと」を標榜していますので、お祭りはいい機会になっていると思います。

R7.8.22 納涼盆踊り大会 準備完了

明日23日(土)・24日(日)に第5自治会主催の納涼盆踊り大会が開催されます。

今年で第44回ということで歴史のある盆踊りですね。

会場は、曽谷小学校の校庭(雨天は体育館)です。

今週が始まってから業者の方々、自治会の方々が準備を進めてきました。今週は暑い日が続いただけでなく、落雷を伴う大雨もありましたので、準備は本当に大変だったと思います。

櫓や立て看板、提灯などが終わり、あとは出店等の準備を待つことになります。

明日、明後日は天気予報上は雨がなさそうではありますが。

23日・24日の夜の盆踊り、24日の昼の「ウォーターサバイバルゲーム」の開催を控え、会場は静かにその時を待っています。

R7.8.19 ピアノ伴奏者と合わせて(コーラス部練習)

長い夏休みも3分の2が終わり、終盤となりました。

まだまだ暑いですが、コーラス部の練習が行われています。

今日は、伴奏者の坂本先生をお迎えして、合わせて歌いました。

伴奏者がいることの良さは、何といっても榎窪先生が子どもたちの歌の指揮に100%注力できることです。榎窪先生がピアノも弾いていると、こうはいきません。

この日も40名の児童が練習に参加していました。

県大会まで1か月を切り、練習も佳境に入っています。

R7.7.30 梨の販売始まる

昨日、3年生が梨園見学をさせていただいた石井梨園さんへ、遅ればせながらお礼に行かせていただきました。

その前日には、地域学校協働活動推進員の石橋さんと、3学年主任の野崎先生の2人でお礼に行ったと聞いています。

そして今日から今年の梨の販売が始まりました。3年生の子どもたちが見た梨が商品となって並んでいるのですね。

ぜひ買いに行かせていただきます。

R7.7.23 コーラス部練習

夏休みに入りましたが、コーラス部は9月の県大会に向けて練習を続けています。

この日の練習に参加したのは35名の子どもたちです。夏休みにしては高い参加率だと思います。

取材に行った時に練習していたのは、合唱曲「いまのいま」です。第1次審査に向けて練習していた曲ですね。以前も書きましたが、とてもいい曲であり、とても難しい。

この日も榎窪先生の専門的な指導がありました。それによくついていく子どもたち。

コーラス部は県大会のその先を見つめて一生懸命練習しています。学校・地域一体となって、みんなで応援いたしましょう!

R7.7.22 曽谷っ子教室(4・5・6年生希望者)

夏休みとなりました。

この日から4日間、「曽谷っ子教室」が開催されます。

普段は3年生が金曜日の放課後に学習する機会がありますが、夏季休業中は4年生・5年生・6年生を対象としています。

この日は参加した児童は41名。かなり多い人数ではないでしょうか。

人数が多いので、1組と2組で家庭科室と理科室で部屋を分けています。どちらも冷房がありますので、涼しい時間帯に涼しく学習を進めることができます。

教えてくださるのは、いつもの今野先生・松﨑先生に加え、国分高校のボランティアの生徒さんたちです。この日は18名も集まってくれました!

高校生といえば、夏休みでゆっくりしたり、友達と遊んだりしたいところ、近隣の小学生のために勉強を教えに来てくれるとは、すばらしいですね。本当に頭が下がります。

国分高校の生徒さんは、朝、校門前で子どもたちを迎え入れている時に、たくさん自転車で通るのですが、気持ちよく挨拶を返してくれる生徒さんたちが多いです。

東国分爽風学園として、ブロック校長会では国分高校の丸山校長先生にも毎回ご出席いただいていますし、冬には書道部の先生・部員の皆さんに、子どもたちの書初めの指導もしていただいています(お願いするばかりで、国分高校さんのために何かできればよいのですが)。これからも国分高校さんとは連携をして取り組んでいきたいと思っています。

曽谷小の子どもたちの学力向上や、学習習慣の定着、そして宿題を終わらせて有意義な夏休みを過ごすために、是非よろしくお願いしますね。

R7.7.19 子ども食堂「そやの和 みんなの食堂“ひだまり”」

曽谷の地域にも、いよいよ「子ども食堂」が立ち上がりました。

その第1回目が曽谷第5自治会館で開催されました。

この子ども食堂は、後援が曽谷第5自治会、曽谷山王商店会で、協賛が寺子屋ミニデイサービスの会、かねこ医院と、地域を挙げての取組となります。

地域の子どもたちはもちろん、年配の方々が安心して過ごせる場所として、また地域住民からお手伝いをしてくださる方を募集し、地域一体となって運営していくそうです。とても素晴らしい取組です。

地域の方々はボランティアの大人が14名、児童のボランティアが3名でした。この日は子どもたちが27人ほど集まりました。このほかに大人が食べに来てくださったので、第1回としては上々の滑り出しではないでしょうか(取材を終えた後も子どもたちや地域の方もいらして、最終的には子どもたち38人、大人15人の計53人だったようです)。

子ども食堂では、1階で子どもたちや地域の方が食事できます。2階は自治会館としては会議スペースとして使っているですが、子ども食堂の時はおもちゃ、本、ゲームなどが並べられ、子どもたちが遊ぶことができます。

また隅にあるテレビでは、曽谷地域の約50年前(昭和50年代前半)の映像が流されており、大人たちは食い入るように見ていました。第5自治会長の日光さんが、8ミリで記録していたものを、DVDに焼き直したものです。

映っている子どもたちは、現在60歳近いのでしょうか。街並みも映し出され、「あそこにラーメン屋があった」「あの塾に勤めていた」など懐かしがっておられました。

そんな中、昔の曽谷小も映っていました(「ハワイアンロード」というワードを耳にすることがありましたが、それが映像で見られて感動しました。現在校門から昇降口に伸びているコンクリートの道。これをハワイアンロードと呼んでいたようですが、理由がわかりました。なんと、コンクリートの道の両側にヤシの木が植えられていたのです。道の校庭側には、今はないですが天然芝が植えられ、そこに何本もヤシの木が植わっていました。校舎側の、今は花壇になっているところも、ヤシの木が植わっています。これを聞いて懐かしいと思われる方もいらっしゃるでしょう。また他では見ない、いまはなき遊具やステージなど。ハワイアンロードやこれらすべてが、当時の保護者・PTAの方々の熱意とご寄付によってできたものだと聞いています。この当時のPTA会長さんからお聞きしていた「本気で日本一の学校を目指していた」ことが画面からもよく伝わりました)。

食事ができ、遊ぶことができる。まさに居場所として機能していきそうです。

詳しいお問い合わせは、第5自治会の新福さん、PTA会長の油田さんにご連絡ください。

連絡先がわからなければ、曽谷小学校(tel 047-371-7888)までご連絡いただければ、新福さん・油田さんに取り次がせていただきます。

次回は、夏休み明け9月15日(月)12:00~14:00で、場所は同じ曽谷第5自治会館です。

学校としてもできる限りの協力をしていきます。 →曽谷第5子ども会ブログ

R7.7.18 夏休みを迎える会

「爽風学園終業集会」に続いて、曽谷小独自の「夏休みを迎える会」を行いました。今年も昨年に引き続き、暑さのため、オンラインでの開催です。

まずは生徒指導主任の坂井先生から夏休みの生活についての話がありました。

次に表彰。曽谷小では子どもたちが集まる機会がとても少ないため、1学期は「夏休みを迎える会」を活用して、まとめて表彰することにしました。

人数の多い学校では、「あまり知らない子」の表彰になりがちですが、曽谷小ではペア活動に加え、なかよし活動も盛んで、「ペアの子」「よく見かける子」「知っている子」等より親近感が湧く中で表彰を行えます。

表彰は健歯児童とコーラス部の県大会出場についてでした。

明日から夏季休業です。2学期は、例年夏休み中に参加した作品や、秋に開催される様々な作品展の表彰があります。1学期より多くの児童を表彰でき、全校でお祝いするのが楽しみです。

最後に校長からの話。昔話をパワーポイントで紹介し、坂井先生と重ねて命の大切さについて話しました。そして9月1日には344人全員で元気に再会することを約束しました。

よい夏休みをお過ごしください。

R7.7.18 爽風学園終業集会

夏休み前最後の登校日となる今日、オンラインで「東国分爽風学園終業集会」が行われました。

まずは各校の校長から自己紹介程度の話、続いて1学期の各学校の取組について、代表児童生徒から5分程度話してもらいました。

東国分中からは、大阪への修学旅行・体育祭・部活動壮行会について話がありました。

稲越小からは、1年生を迎える会・歩き遠足・運動会・緑の募金・千葉ジェッツや千葉ロッテマリーンズの授業についての話でした。

曽谷小の代表児童からは、始業式・入学式・歩き遠足・運動会の紹介でした。

他校の取組についてはこういった機会がないとわからないのでよい機会だと思います。

その後、夏休みの過ごし方について、東国分中生徒指導主事・高砂先生から、「規則正しい生活」について主に話がありました。曽谷っ子には、昨年度の睡眠についての講演会でお話があったように、「学校がある日よりも遅く起きるのは1時間まで」という生活をしてもらえればと思います。

夏休みの学習の取組について同じく進路指導主事・今福先生からお話がありました。「あなたは9年間でどんな自分になりたいか?」について熱く語ってもらいました。

最後は画面いっぱいに手を振りながら退出しました。

東国分爽風学園は塩浜学園のように校舎一体型の義務教育学校ではないので、児童生徒が一堂に会して集会を行うことは非常に難しいです。しかしながら、このような機会にオンラインでつなぐことで、子どもたちが爽風学園はつながっていると感じられたのであれば意義があると思います。

これからも様々な取組をしていきます。

R7.7.17 クリーン曽谷

この日は、明日で1学期が終了なので、保護者・地域住民の皆様の協力を得て大掃除を行いました。

名称は「クリーン曽谷」です。

子どもたちは普段の清掃場所をより丁寧に掃除する時間に、保護者の方にもご協力いただく時間です。

子どもたちは、教室の机と椅子の脚にゴミが溜まっているので、かき出していました。こんなに!と驚くほど埃がたまっています。

教室のドアの桟も細かくかき出しています。教室の下のドアを外して桟を掃除している子もいました。

廊下にある白線をクレンザーで磨いていました。白色が鮮やかに蘇りました。

教室の床を丁寧に水拭きしました。ワイパー拭きとでもいうのでしょうか。膝をつき、左から右に力を入れて拭き、そのあと雑巾1枚分下がって、今度は右から左に、というのを繰り返し、後ろに後ろに下がりながら進めていきます。床はキュッキュと音を立てるほどに磨き上げられています。曽谷小の子どもたちの雑巾がけの上手さに驚いています。

保護者の皆様には主に窓掃除をお願いしました。普段子どもたちが行うには高さがあり、危険でした。

今回は、学校施設開放を利用している団体も自主的に協力していただき、体育館の清掃をしてくださいました。

たくさんの皆様にご協力いただきました。ありがとうございます。

子どもたちも本当によく頑張りました。

ピカピカの学校で夏休みを迎えられそうです。

R7.7.17 水遊び(1年生・6年生)

1年生はプールでの活動を終えると、昇降口前で水遊びをしました。

マヨネーズの容器、ペットボトル、チューブなどで友達と水を掛け合っていました。この時間は日差しがあってとても暑かったので、水が掛かっても気持ちいいです。

先生に水を掛ける子もいましたが、そうすると先生からはホースの水で反撃されてしまいます。

とても楽しそう!

校庭に目を転じると、6年生が学級レクで水遊びをしていました。どうりで朝、大型の水鉄砲を持ってきている子が何人もいたのですね。

子どもたちはみんな水遊びが好きですね。

水遊びといえば、8月24日(日)に曽谷小の校庭で「ウォーターサバゲー(ウォータサバイバルゲーム)」のイベントが開催されます。曽谷小おやじの会の皆さんが、子どもたちの夏のすてきな思い出のために企画をしてくれました(参加申し込みは、7/11のスキットメールの申込フォームからお願いします)。

【ウォーターサバゲーの概要】子どもたちは水鉄砲をもって参加し、2チームに分かれて対戦します。頭に金魚すくいのポイをつけ、破れてしまったら負け。後半は子どもvsおやじの会です。試合終了後はスイカの無料配布あり。

保護者の皆様は、お子さんにお声掛けをしてくだされば幸いです。曽谷小の在校生だけでなく、卒業生も参加対象です。保護者の皆様もお手伝いしてくださる方を募集しています。

8/24(日)は曽谷小の校庭で、午前中9:00~12:00はウォーターサバゲーを、夕方からは第5自治会主催の盆踊りが行われます。夏休みの思い出にぜひ。

R7.7.17 船(1年生)

生活科の学習で1年生がプールに船を浮かべました。

本来であれば一昨日に浮かべているところですが、雨のため延期の延期でこの日となりました。プールに行った時間はとてもよく晴れていて、雲も夏の雲が浮いています。

すでに今年度の水泳学習は終了しているので、ほかの学年では入れないプールに立ち入れるだけで特別感があります(ろ過機の循環をすでに止めているので、水は汚れ始めています。いかに水をきれいに保つのが大変なのかがわかります)。

さて、船は図工と生活科の時間を使って作りました。船の形は子どもによってそれぞれです。

この日は風があったので、ヨットのように帆をつけた子の船は、時にスーッと進んで、子どもたちの手の届かないところまで行ってしまいました。

手が届かなくなったら、先生が網で取ってくれます。

どの子もとても楽しそうに取り組んでいました。

ただ楽しむだけでなく、こういった活動から、「鉄の船が浮くのはなぜだろう?」とか「本物の船ってどうやって進んでいるんだろう?」とか、「そういえば船酔いするのってどうしてだろう?」などの疑問につながって、夏休みに調べたり、今後疑問を持って生活したりすることにつながっていったら素敵ですね。

R7.7.15 陶芸教室(6年生)

野田陶芸さんにご協力いただき、6年生が陶芸教室に取り組みました。

今回は「花瓶」に取り組みましたが、花瓶といっても子どもそれぞれが思いを形にしていきます。

困ってしまっても講師の先生が“復旧”してくださいますので安心です。

釉薬は8種類もありますので、釉薬選びも楽しいですね。

釉薬をつけて焼くと、土の状態からはまた違った感じに仕上がるとのこと。

ちなみに6年生の子どもたちの 作品は、市内陶芸展と市内児童生徒作品展にも出品予定です。

出来上がりが今から楽しみです。

R7.7.11 着衣泳(5・6年生)

5・6年生が着衣泳の学習に取り組みました。

講師としてお迎えしたのは、昨年に引き続き、市川市消防局の現役消防士であり、水難救済会の会員でもある小林さん他4名の皆さまでした。

消防士のお仕事とは別に、主に小学校に招かれて、子どもたちの命を守るための活動にも従事されているとのことです。お仕事とは別ということですので、非番の日にボランティアで来ていただきました。本当にありがとうございました。

さて、指導のポイントは、救助が来るまで「浮いて待て!」です。

人間は左右の肺に2Lずつ、計4Lの空気を入れることができるので、上半身は浮きやすいですが、裸足だと足は沈んでしまいます。

しかし写真のように、靴を履くと、靴の浮力で足が浮きました。靴のほかにも、ランドセルは予想以上に浮力があり、背負っていても鼻と口が水面から出しやすいですが、冠水の際など、おそらく水が濁っていてどれぐらい深いのかの予想がつきませんので、予めランドセルを前側に掛けておくと、さらに浮きやすくなるようです。

また、友達が水に落ちてしまった際は、

・「浮いて待て!」と励まし続けること

・近くの大人に助けを求めること

・何か浮きそうなものを投げてあげること

が大事だそうです。

それでは、早速浮いて待つ練習です。お家からご協力いただいたペットボトルを使います。保護者の皆様には、靴・服・ペットボトルなどの準備ありがとうございました。

ポイントは、

・顎を上にあげる(おでこの辺りが水につく)

・ブリッジのように反る

・ペットボトルはおへその辺りで抱える(胸の前で抱えない。胸は肺があるので、足が沈むのを防ぐために、なるべく下の方で持つため)

・ペットボトルはなるべく体の中心線で、力を入れすに抱える。

そのあと効果測定で3分浮いて待つことに取り組みましたが、3分は長いということを体感できたようです。座学ではいろいろ体感できませんので、貴重な機会となりました。

やはり専門家の指導は違います。次年度以降もぜひお願いしたいと考えています。

毎年のように、夏休みには、海、川、湖といった水に関わる事故が起こって小さな命が奪われています。しかし近年は、レジャーだけではなく、異常気象からくるといわれる線状降水帯の発生など、街中でも十分水の事故が予想されます。

この学習が活きる機会が起こらないというのが最善ではありますが、もしもの時のために、夏休み前には是非お子さんとも命を守るためにできることお話をしていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

R7.7.8 わくわくタイム×なかよし活動

長い昼休み「わくわくタイム」の時間で、縦割りグループ「なかよし活動」を同時に行いました。

前回「なかよし活動」は顔合わせをしたという記事を書きましたが、この日は「わくわくタイム」の長い時間を使って、外遊びをする予定でしたが、残念ながら熱中症警戒アラートの発表により、屋外活動が中止となってしましました。

今日のリーダーは5年生。お兄さん・お姉さんは、グループのみんなに楽しんでもらえるようにいろいろ考えていたようです。5年生は普段の6年生のリーダーぶりを見ていますし、高学年として立派に役目を務めました。

前にも書きましたが、この縦割り活動の良さは、普段の学級での生活では味わうことのできない「役割」の違いや、異年齢の子との触れ合いが経験できます。これにより、コミュニケーション能力や社会性を養うことができる、とてもいい活動です。

小規模校の強みを発揮し、全児童が思い思いの外遊びができるほど、校庭には余裕がありますので、次回に期待したいです。保護者や地域の皆さんにも、是非直接ご覧いただきたい活動です。

R7.7.4 公園探検(1年生)

1年生が生活科の学習で、弁天池公園まで行きました。前回は先月26日に予定されていましたが、残念ながら雨で中止となっていました。

今日は雨に降られることなく行ってきました。

暑い中、1年生は頑張って歩いていました。公園探検となったいますが、学区探検も含んでいます。

学区ながら、1年生はいろいろなことを発見しいます。

曽谷小学校の学区は、大きく坂下と坂上に分かれますので、特に移動範囲の狭い1年生は、坂下の子は坂下で、坂上の子は坂上で遊ぶことが多いようです。坂下の子は弁天池を知らない子が多いですが、坂上の子はよく知っているようで、「よく行く」や「僕の家のそばなんだよ」など教えてくれました。

いい学習ができたようです。

2回目は夏休み明け、9月4日の予定です。