文字

背景

行間

お知らせ&ニュース

R7.12.10 クラブ見学(3年生)

4年生以上では「クラブ活動」があるのはご存じのとおりです。

クラブ活動は、教科学習ではない「特別活動」の中の1つで、共通の興味や関心を持つ児童が、学年や学級の枠を超えて行う自発的な活動です。

ポイントは「学年や学級の枠を超えて」ということと、「共通の興味や関心」ということかと思います。

曽谷小学校では、縦割りの「なかよし活動」もあって、学年の枠を超えて活動するのは得意だと思いますが、このような活動はいくつあってもいいですね。

同じ興味や関心については、好きだからこそ、より児童の自発的な活動がみられるものと期待しています。

曽谷小学校では、①室内スポーツ、②外スポーツ、③理科、④室内ゲーム、⑤パソコン、⑥漫画・イラスト、⑦手芸、⑧図画工作の8つのクラブがあります。

この日は、4年生から始まるクラブ活動に向けて、3年生に実際に活動を見てもらう日です。3年生はグループになって全てのクラブを見て回り、次年度どのクラブ活動に入るかを決める材料とします。

「○○クラブに決めた!」と報告に来てくれる子もいました。

3年生の子どもたちは次年度からの活動が楽しみになったことでしょう。

R7.12.9 体育館空調工事

先月、「そやフェス」終了時点から、本校の体育館は空調の取付けのため工事に入っていることお伝えしているところです。

今日、体育館の中が見られる状況だったので、工事の方に許可を得て写真を撮らせていただきました。

久し振りに体育館の中を見ることができました。

わかりにくいですが、写真のように、すでに吹き出し口がついていることが分かります。全部で8台ついています。

この状態になるのは予想より早い印象です。つまり工事は順調ということでしょう。

あれだけ大きい体育館ですから、これから配管ですとか、大きな室外機を設置していく段階になるのだと思います。

小学校体育館への空調設置は、災害時の避難所対応がメインと言われてますが、もちろん普段使う子どもたちのためでもあります。空調が設置されたら、寒い冬は暖かい中で授業や行事ができますし、暑い夏も涼しく過ごせます。子どもたちの学校生活は変わることでしょう。

完成がとても楽しみですね!

R7.12.8 【お知らせ】学校評価アンケートのお願い

現在、保護者の皆様には「学校評価アンケート」お願いの一斉メール(12/1(月)15:00のメール)が出ていると思います。

年2回ある学校評価の今年度2回目です。

学校評価は法律で定められており、実施した結果を公表することが求められています。また、学校評価の結果によって、今後の学校運営に生かし、よりよい学校づくりをしていくことも求められます。

前回(R7.6月)ご協力いただいたのは60.3%のご家庭でしたが、より多くのご意見をいただければ、より学校運営に反映できると考えております(今回12/8の12:00現在で31%。前回R6.12月は64.1%、前々回R6.6は76.0%)。

兄弟姉妹がいる場合は、お子様お一人につき、それぞれでご回答いただきます。

ご多用のところお手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

(締切は12月12日(金)です)

R7.12.8 読書⑤

読書週間としては終了をしていますが、読書への取組は継続していきたいものです。

曽谷小では、「りんごの棚」(特別なニーズのある子どもを対象にして、スウェーデンの図書館で始まった活動)に昨年度取り組みました。

昨年の「りんごの棚」を入口にして、「読書バリアフリー」として発展させています。

また、爽風学園共通の取組として、ピクトグラムの投票を進めていて、現在も投票中です。

これからを生きていく子どもたちには、このような本があること、集めたコーナーがあることを、もっともっと知ってもらい、本に親しんで過ごしてほしいと思っています。

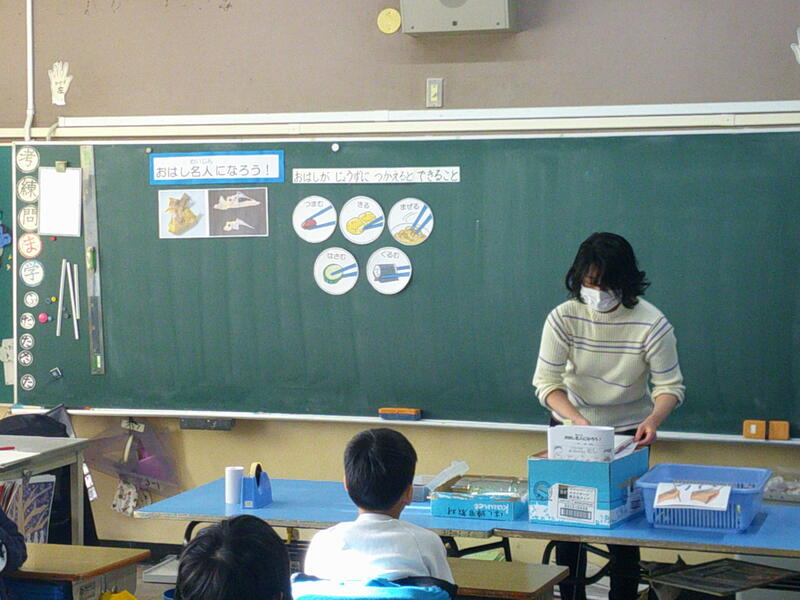

R7.12.8 お箸の授業(1年生・2年生)

1年生・2年生を対象に「お箸の授業」が行われます。

今日は2年生が授業をしました。

主な指導は栄養教諭の水上先生、それを担任の先生と曽谷小応援隊の地域支援者の方々でサポートします。担任一人では細かいところまで見ることができません。応援隊の皆さんがいることで、より丁寧に指導することが可能となります。

まず、お箸は日本の伝統的な道具であるばかりか、正しく食べられるとこぼしにくいし姿勢がよくなります。

水上先生はこれまでも「お魚の授業(9/3)」など、栄養だけでなく、お箸の使い方についての指導を進めてきました。

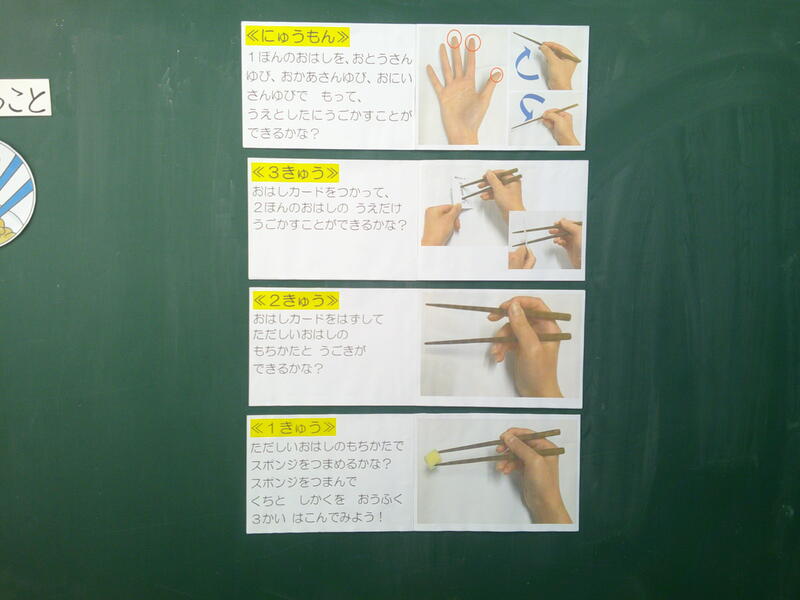

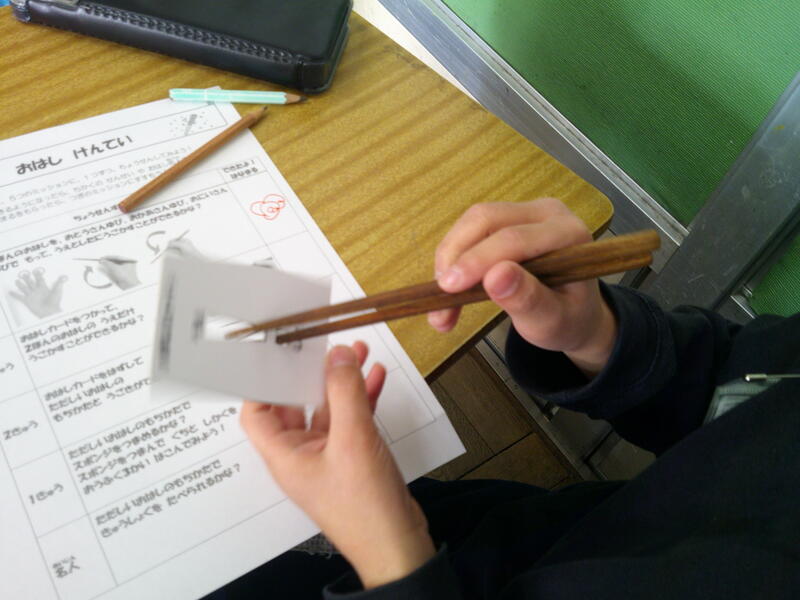

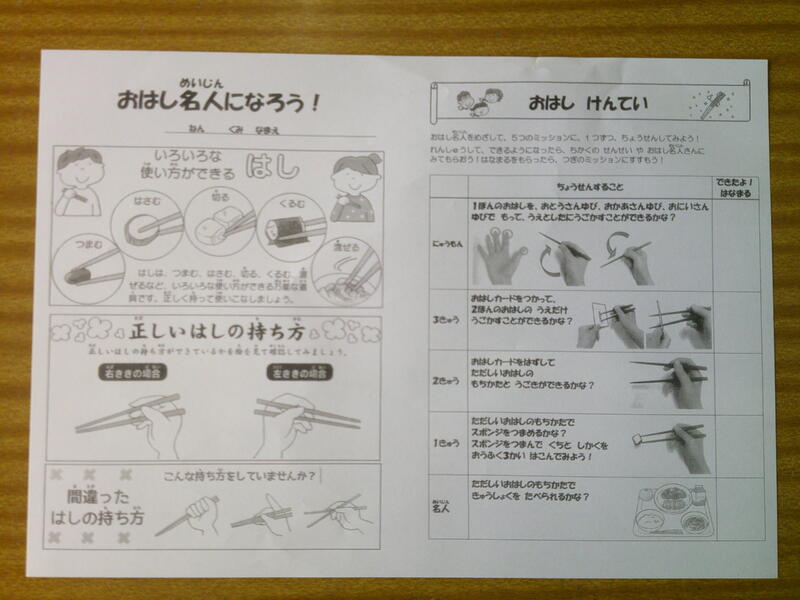

さて、授業では、お箸の用途を確認した上で、「おはしけんてい」に取り組みました。

全部で4ステージの検定があり、応援隊の皆さんに合格を認められ花丸をもらったら次のステージへ移ります。

第1ステージは3本の指を使って、1本のお箸を鉛筆の持ち方をします。そして上下に動かせたら合格。

第2ステージは「おはしカード」を使って、2本のお箸で上のお箸のみ動かせたら合格。

第3ステージは正しい持ち方でスポンジを持ち、カードにあるお皿と口の間を、3往復できたら合格。スポンジはサイコロのような立方体から、もっと小さい球体のスポンジまであります。さらには、最難関はプラスチック製のビーズ。これが滑って難しい。ですが何人もクリアをしていました。

第4ステージは給食。「今日の給食の献立」は、このお箸の学習が生かされるよう予め考えてあったのです。素晴らしいですね。

お箸は毎日の継続が大事だと思いますので、是非ご家庭でのご協力をお願いいたします。

明日は1年生の授業です。

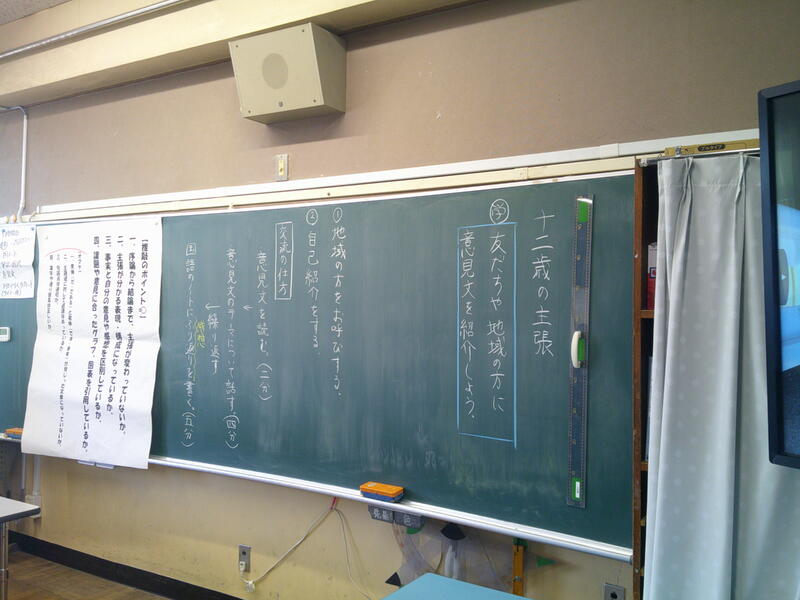

R7.12.5 12歳の主張②(6年生)

先日国語の学習で「12歳の主張~説得力のある文書を書こう~」ということで、文章を書く学習を進め、それを地域の方を交えて発表する活動に取り組んだことをお伝えしました。

今日はその2回目、今度は2組さんです。

今日は教育委員会の方が、学校と地域の連携、地域人材の子どもたちの学習への参加について取材に来られました。

今回集まっていただいたのは7名の曽谷小応援隊の皆様。現役保護者の方も3名いらっしゃいます。

1組さんともまた違って、 子どもたちのテーマは様々。

ほんの一部だけご紹介すると、食品ロス、熊、赤字路線、介護、防犯対策、詐欺、少子高齢化、ごみのポイ捨て、米騒動、AI、地域猫、森林火災、国連常任理事国、物価高、ごみ箱、パワハラ、偽造通貨、オーバードーズ、アーバンベア、学級文庫、インフルエンザ、アレルギー皮膚炎、南海トラフ、自転車専用道路、盗撮禁止、学級文庫…。

こちらも勉強になりました。

発表が終わった後も、子どもたちと地域の方々と和気あいあいいろいろな話をしています。こういう雰囲気がとてもいいと思います。

子どもたちには力がついていると思いますし、地域支援者の方々は子どもたちと話ができることを本当に喜んで下さっていますし、児童と教員では作れない環境を生み出すことができているのも学校として嬉しい限りです。

R7.12.5 消防車見学(1年生)

避難訓練の後、消防署員の方々が、1年生を対象にして消防車の見学をさせてくださいました。

なぜ1年生か。

これは1年生の国語の教科書に「はたらくじどう車」という単元があります。そのため学習の一環として行われました。

子どもたちは興味津々です。無理もありませんね。普段見かけるとしたらサイレンを鳴らして猛スピードで駆け抜けていく消防車を見るぐらいです。間近に見るのは初めてですし、優しい署員さんが「触ってもいいよ」と言ってくださったので、ペタペタ触る子どもたちでした。

消防車の両側、後ろ側はシャッターがあって中が見えませんが、それを開けてくださり、コンパクトな中にもたくさんの必需品が格納されているのが見られました。たくさんの工夫を見つけることができたと思います。

また、屋根に梯子があるのを、外して、運搬して、曽谷小の校舎に立て掛けて、梯子を上る様子を見せてくださいました。一連の動作が流れるようにテキパキとしていて、すごいの一言です。普段からの訓練の賜物ですね。もし万が一火事になっても消防署員さんがいてくれれば安心だと思わせてもくれます。

最後は、シャッターの中にある防火服を着用した姿を見せてくださいました。

防火服は1,000℃に耐えられるように作ってあるそうです。そのためか、いかにも重そうな服。そして酸素ボンベを背負って、マスクをして、防火ヘルメットをかぶって、防火ブーツを履いてと、フル装備を実際に見ると、実にかっこいい!

昨年にはなかったことも子どもたちのためにたくさん見せてくださいました。

国語の学習に活かすことができればいいですね。

R7.12.5 避難訓練

2時間目に今年度第4回の避難訓練が行われました(地震と火事の訓練は2回目で、1回目は4月に行いました。地震と火事のほか、不審者侵入と引き渡し訓練も行っています)。

まずはシェイクアウト訓練(まず低く→頭を守り→動かない)を行い、避難経路を再確認しました。今回は事務室からの通報訓練も行いました。実際に消防士の方にも見ていただきました。

さらに、学童さんも参加しました。子どもたちがいない時間帯ですが、7名の支援員の皆さんが参加してくださいました。

ところで、皆さんの知っている避難の合言葉は何ですか?

私は子ども時代から「押さない・駆けない・喋らない」で「お・か・し」と言われていました。時代が下り、教員になった頃には「戻らない」が加わり、「お・か・し・も」でしばらく続いていました。

しかし、つい最近消防署から連絡があり、「近づかない」が加わって「お・か・し・も・ち」で子どもたちへ周知するよう要請がありました。ご家庭や地域で子どもたちにお話をする際は、ぜひ「お・か・し・も・ち」でよろしくお願いいたします。

さて、私は子どもたちの避難の様子を見ていました。先生の指示に従って、避難できていました。第1回の避難タイムは5分36秒。今回は5分17秒なので前回より早く避難ができました。

また、この後は消火器を使った訓練。ポイントは「ピン・ポン・パン」です。ピンを抜き、ポンとノズルを外し、パンとレバーを握る。語呂がいいので、子どもたちは覚えてくれたのではないでしょうか。

高学年の代表の子が11名、実際に火に見立てたコーンに水をかける練習を行いました。周りの子は「火事だー!」と声を掛けます。

地震や火事は、いつ起こるか分からないですし、先生がそばにいないときに起こるかもしれません。もし先生がいなくても、命を守れるように、避難訓練をしっかりと、そして難しいですが普段から心構えをしっかりもってもらいたいです。

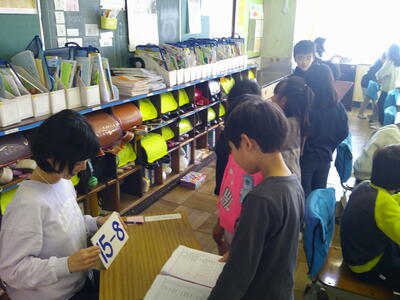

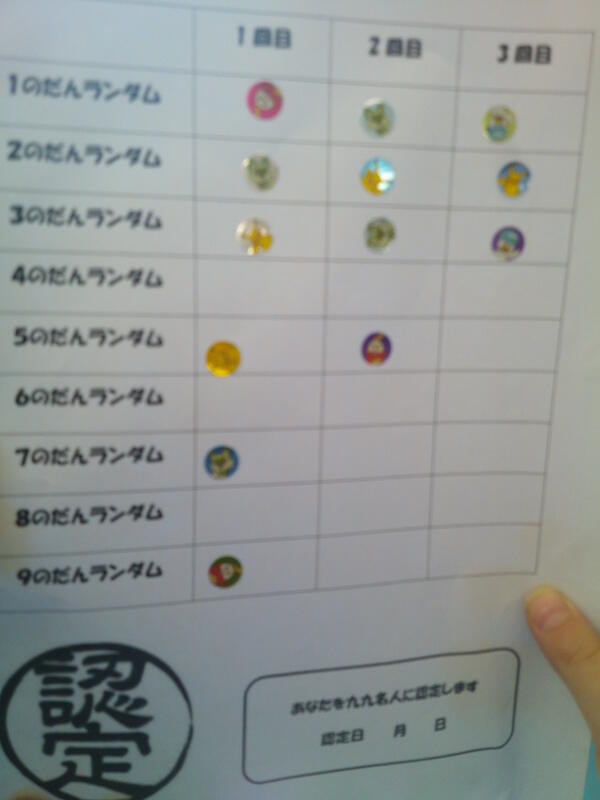

R7.12.4 九九ボランティア(2年生)

2年生の算数の学習では、何といっても九九の勉強が大きいです。

この日は九九の学習も進んできて、暗唱の段階になってきましたので、「九九聞き役ボランティア」のお手伝いをお願いしました。

担任1人がしっかりと見ようとすると、担任の前に大行列ができてしまいますので、九九聞き役として、「スマイルカフェ」に参加されている皆さんの中から11人ものご参加をいただきました。これだけいらっしゃると、どんどんチャレンジして、たくさんシールを貼ってもらいます。

今回は2年生の子どもたちが、スマイルカフェの行われているスマイルルームを訪れる形で行いました。

各段×1から順に言えるか、各段×9から逆順に言えるかを評価してもらいます。

かけ算は、本来たし算を重ねていって答えが出せればよし、です。しかし今後筆算など出てくると、やはり九九は暗記して言えた方がよりいいですよね。

今の時代、1人1人のタブレットを使って、正解不正解や、タイム計測をすることはできますし、正解したらほめる言葉を出すこともできます。

しかし、やはり人と人の対応で目を見てしっかり聞いてもらって、できたらほめてもらって、という対応はタブレットでは絶対にできないことです。それは今後さらにコンピュータが主流の社会となっても不変ではないでしょうか。それに「地域の子どもたちは地域で育てる」ということも「ナナメの人間関係(縦は保護者・先生など、横は友達)」も大事です。

それに加えて、担任だけの時より長蛇の列ができることもなく、担任以外の大人にたくさん褒められ、何より子どもたちがより計算ができるようになっている。教師も助かる。地域の方にも子どもと接することができて喜んでいただける。今後も「三方よし」を目指していきます。

R7.12.3 ブルーリボン運動

放課後、東国分中の生徒会の生徒が曽谷小に来てくれました(3名来てくれましたが、全員曽谷小の卒業生です)。

来校の理由は、「ブルーリボン運動」に使用する、リボンの作り方を教えてくれるためです。

ところで「ブルーリボン運動」はご存じだとは思いますが、改めて。

ブルーリボン運動は、爽風学園全体を挙げた取組で、「いじめは しない!させない!みのがさない!」をスローガンにして、いじめをなくしていこうとするものです。

この活動に賛同する児童・生徒は、それぞれの学校の児童会・生徒会が作成したブルーリボンをバッグや目に付くところにつけることになります。

教わる側の曽谷っ子は、代表委員会の6年生7名です。

今回、東国分中の生徒が来校するにあたり、中学生が放課後になってから曽谷小へ来るのは時刻が遅いし大変だろうから、オンラインで繋いで、それで教えてもらうということで構わない、という提案をしました。

しかしながら、生徒の方から「これはオンラインではなく、直接小学生に教えたい」という要望があったのだそうです。そのため来校して教えてもらうことになりました。

立派な中学生です。その強い「思い」はしっかりと曽谷っ子に引き継いでもらいたいと思っています。

そこで、リボンの作り方をしっかり中学生が教えてくれました。

このような爽風学園を挙げた取組はいいものですね。3校の一体感を感じられます(そのため生徒さんは、別日に稲越小にも行きます)。

ブルーリボン運動で、いじめのない東国分爽風学園としていきたいです。→爽風ブログ

R7.12.3 ボール遊びの授業(さわやか学級)

さわやか学級が、地域の方を講師にお迎えし、ボール遊びの授業をしました。

講師は、本校の保護者であり、施設開放団体の「曽谷SC」で監督をされている木村さんです。

木村さんも子どもたちも今日の活動を楽しみにしていたのですが、残念ながら3時間目あたりから雨が…。急遽場所を校庭からプレイルームへ変更しました(結果はこじんまりとした部屋は声が届くし、寒くないし、ボールが遠くへ行かないし、プレイルームで良かったと思いました)。

さて、授業では、まずは歩く、走るを基本とし、いろいろな動きに取り組みました。ボールを手に持って走る、しっぽ取りをする、ジグザグに走る、手拍子で方向を変えて走る…などです。

またコミュニケーションを大事にされていて、「友達がうまくいったらたくさん誉めてあげよう!」と仲間とのハイタッチもするよう指導がありました。「うまくできるできないよりも、こういったことが大事です」とのこと。こちらも勉強になります。

シュートのゲームはとても盛り上がりました。子どもたちは最後には「やりたい、やりたい!」ともっと活動したい様子で、時間になってしまうと残念そうでした。

「今日の時間、楽しかった人?」「またやりたい人?」と聞かれると、もちろん全員挙手をしていた子どもたちでした。

R7.12.2 なかよし活動(リーダー4年生)

今日の昼休みは、縦割りのグループで遊ぶ「なかよし活動」でした。

これまで6年生と5年生が、なかよし活動の日のプログラムを考えてくれていました。

今日は、いよいよ4年生が考えてくれる日です。今日は4年生のリーダーデビューの日ともなりますし、4年生が担当するのは1年間で1回ですので、貴重な機会です。

まずは、給食の時間終了とともに、4・5・6年生がペアの子を教室まで迎えに行って校庭に集合です。

全員が校庭で遊んでいるのは壮観です。344名の少人数かつ広い校庭の曽谷小だからできることでもあります。

4年生が考えてくれた遊びは、ドッジボール、ドロケイ、おにごっこ、ドッジビー(柔らかいフリスビーでの度TT時ボール)などなど。

小さな子たちに投げる時は優しく投げてあげたり、ボールを投げさせてあげたり、配慮をしてくれていました。また、小さな子たちはお兄さん、お姉さんに甘える姿も見られました。

毎回思いますが、「なかよし活動」って本当にいいなと思います。

4年生、今回はみんなのためにありがとう!

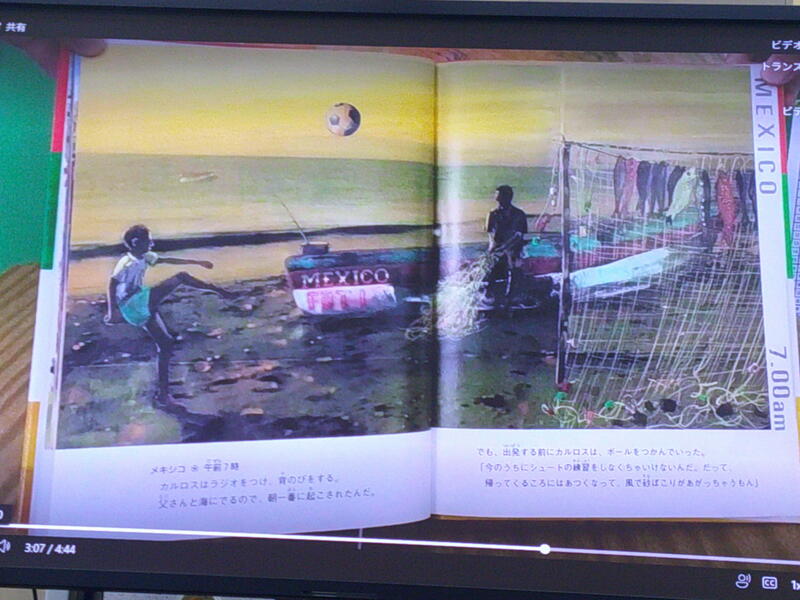

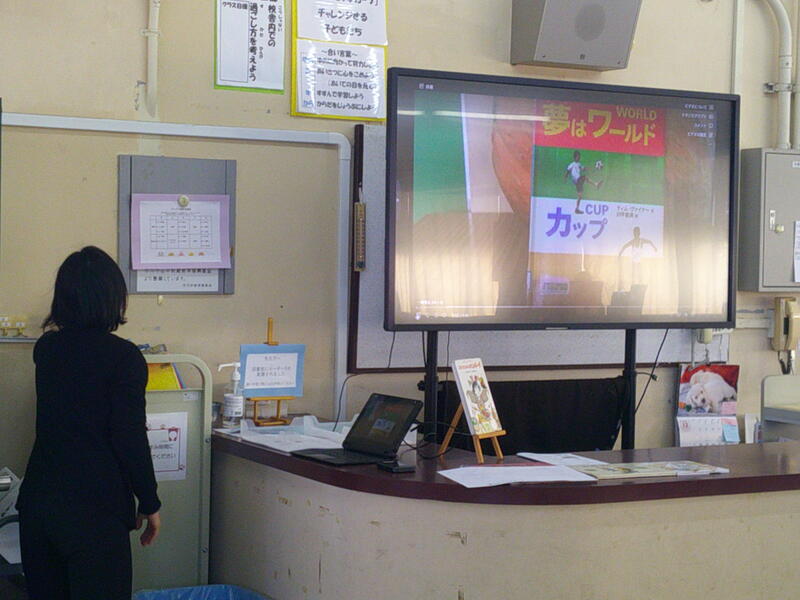

R7.12. 1 読書週間④「読み聞かせビデオ」から

東国分爽風学園の学校司書の先生方で「読み聞かせビデオ」を作成しています。

これは「夢はワールドカップ」という本を、東国分中学校の生徒が読み聞かせをしてくれたものです。

画面は、絵本が映し出されています。

サッカーは世界中で愛されていて、世界中の子どもたちがサッカーを楽しんでいて、それぞれがサッカーのワールドカップで活躍することを夢見ている、という内容です。

「地球ってまるでサッカーボールみたいだね」と始まり…、「サッカーボールってまるで地球みたいだね」と終わります。サッカーを切り口に、世界中はつながっていることを意識させてくれます(訳者が川平慈英であることもサッカー好きの方に喜ばれるかもしれません)。

今日はそれを5年生の授業で行いました。

ビデオを見せた後、「『夢はワールドカップ』に出てくる国を探してみよう!」ということで、白地図にある該当の国に色を付けていきます。

子どもたちにはあまり馴染みのない国もあります。

それをグループでしっかり聞き取り、白地図の中から探して印をつけます。

東国分爽風学園で様々な取組を行っていますが、今回このように読書週間でも一緒の取り組めているのがとてもよいと思います。中学生の読み聞かせも良かったです。

曽谷っ子は本に親しむとともに、世界の国々に関心を持つきっかけになってくれたら嬉しいです。

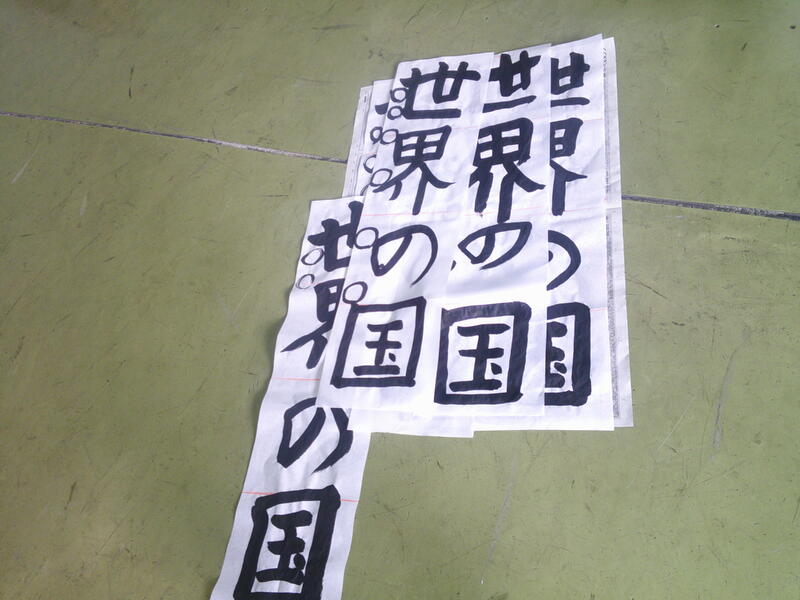

R7.12.1 書初め指導(6年生)

6年生が書初めの練習に取り組みました。

体育館で行うところ工事中なので視聴覚室です。

講師は5年生と同じ曽谷地域にお住いの石井先生です。

お題は「夢の実現」です。6年生になると、お題も随分難しくなりますね。

まず書初め用紙を、4等分になるよう折ります。そうすると、均等に字を書いていく目安となります(夢は大きく、のは小さく)。

そして書初め用紙を今度は縦に1回折ると、字の真ん中が分かるので、字のバランスを大きく外さないそうです。

書初め用紙の半分より下で膝立ちをしてまたぐ、現のつくりである見の足は長く、…。子どもたちはよく教えを守って頑張っていました。

この後、冬休みには書初めの宿題が出されますので、ご家庭でもご協力をいただくことになります。どうぞよろしくお願いいたします。

R7. 11.28 12歳の主張(6年生)

これまでも6年生では、授業に地域支援者の方々を多くお招きする機会を設けてきました。

今回は国語の学習で「12歳の主張~説得力のある文書を書こう~」ということで、文章を書く学習を進め、それを地域の方を交えて発表する活動に取り組みました。

子どもたちは、気になるニュースを中心に調べ、自分の考えを入れました。説得力のある文章にするには、最後まで主張が変わっていないか、主張が分かる表現・構成になっているか、事実と感想を分けているか、意見に合ったデータを使っているか、この学習で学びました。

子どもたちのテーマは様々。

ほんの一部だけご紹介すると、海洋プラスチック、オーバーツーリズム、ごみのポイ捨て、欧州問題、強盗、食品の値上がり、農家の大切さ、児童虐待、依存症、AI、スマートフォン、地球温暖化、迷惑外国人、詐欺、ストロー問題、チーター、盗聴器、ハラスメント、ガソリン、LGBTQ+、闇バイト…。

本当に多岐にわたっており、こちらも勉強になりました。

地域支援者の皆さまは、子どもたちと話ができることを本当に喜んで下さっています。

今年度の6年生が築いてくれた地域支援者と共に作る授業というものを、次年度に向けて恒例化していきたいと考えています。

R7.11.27 書初め指導(5年生)

5年生が今年度最初の書初めの練習に取り組みました。

本来であれば体育館で行うところ、工事中なので視聴覚室にて行いました。

講師は大洲小学校そのほかで書道を教えていらっしゃる石井先生です。昨年度も曽谷小に来ていただいています。

曽谷にお住いですので、お家の方、地域の方はご存じの方が多いかもしれません。

お題は「世界の国」です。

今日は最初の授業なので、手の付き方や、体の移動など、とても事細かく大事なことを教えていただきました。代表で書いてくれた子どもたちは、よく教えを守って頑張っていました。

この後、冬休みには書初めの宿題が出されますので、ご家庭でもご協力をいただくことになります。どうぞよろしくお願いいたします。

R7.11.27 さつまいも調理実習(1年生)

1年生が生活科で育てたさつまいもの調理を行いました。

ご存じのとおり、調理実習は安全面その他を考慮し、5年生になってからです。担任一人ではほぼ不可能になるため、今回は保護者の方7名のご協力を得たうえでの実施となりました。

1年生にとっては、家庭科室に入るのもめったにない機会でワクワクします。

まずはしっかり泥を落とします。さつまいもは硬いので、高学年でも切るのは難しいです。細心の注意が必要ですので、今回は保護者の方が主で行いました。

そして蒸し器で調理して、いただきます!

自分たちで育てたさつまいもを自分たちで調理して食べる。子どもたちも大満足でした。

保護者の方々のご協力をいただけたことによって、良い活動ができました。ありがとうございました。

R7.11.26 読書週間③(出張お話し会)

読書週間の真っただ中です。

今日は、中央図書館さんに「出張お話し会」ということで来校してもらいました。

中央図書館では、幼稚園、小学校1~4年生、特別支援学校を対象に 「出張おはなし会」を行っていて、要望のあった園や学校へ出向いて、読み聞かせやパネルシアターなどを行ってくださいます。

この日は2年生と1年生を対象にお話をしてくださいました。

ご挨拶のあと、まずは広がる絵「曽谷小から広がる世界」。

畳まれた紙には曽谷小が描かれていて、広げていくと市川市、千葉県、日本、地球、宇宙へ。宇宙の段階では相当な大きさです。そこからまた折り畳んでいって曽谷小に戻ります。作るのは大変だったと思いますが、子どもたちが引きつけられていました。

その後も大型絵本「ダンゴムシみつけたよ」の読み聞かせ、大型紙芝居「たべられたやまんば」、そしてパネルシアター「これはのみのぴこ」、工作「ハガキをくぐれるかな」、ゆびあそび「もしもしかめよ」と、子どもたちはたくさんお話の世界に浸ることができました。

このように、学校を挙げての取組(図書室、お話給食、教職員の紹介など)に加え、地域住民の皆様による読み聞かせや、今回のように市役所の取組など、たくさんの協力を得て、子どもたちの読書週間を盛り上げようと頑張っています。

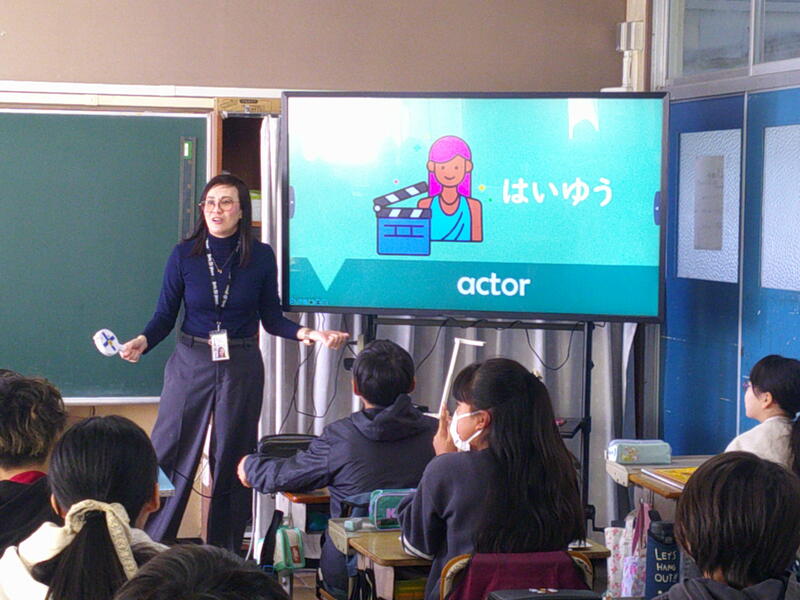

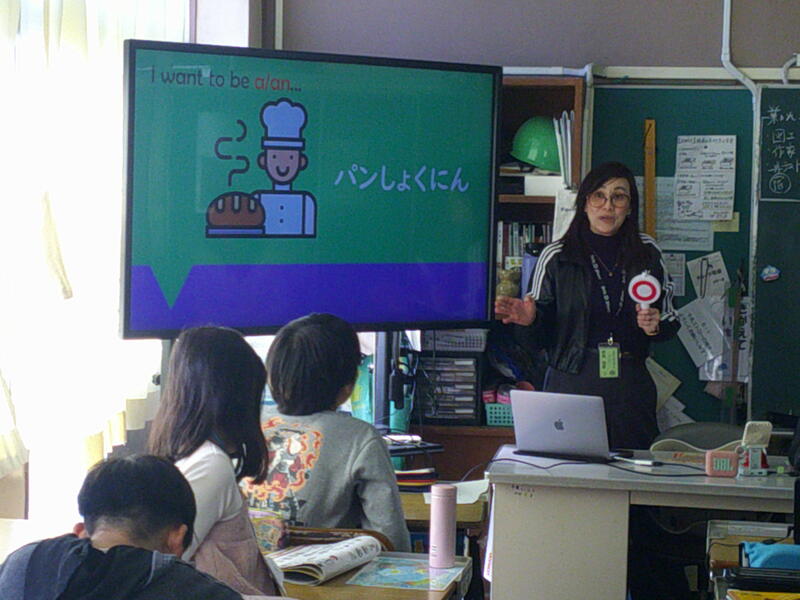

R7.11.26 ALTによる授業

ALT(Assistant Language Teacher)が曽谷小へ英語を教えに来てくれました。ゴンザ先生です。

先生はフィリピン出身で、日本在住10年です。

授業の中で、元銀行員という話をされていました。休み時間にそのことについてお話をすると、「銀行員はとても忙しく、しかも数字ばかり扱っていて、あまり楽しくはなかった。しかし今、この仕事はとても楽しく、いつも笑顔になれる。アメージングだ!」とのことでした。お話しぶりからとてもこの仕事に一生懸命取り組まれているのがよくわかりました。

市川市のALTは中学校に所属していますので、年に数回だけ、近隣の小学校を回って指導しています。ゴンザ先生も第三中学校の先生です。

ALTの活用は、「英語のコミュニケーション能力の向上と国際的な理解を深めることを目指す」となっています。(私が教員を始めた頃はAETと呼ばれていました。EはEnglishですが、ALTへの変更は「外国語は英語だけではないだろう」という意味なのだと勝手に思っています。)

とても明るい先生で、子どもたちの気持ちをガッチリ掴みます。授業もクイズで使うような音の出る○×の札や、受付によくある押すとチーンと鳴るベルも使いながら、リズムよく楽しく進めてくれました。

また、本校の外国語専科・中井先生も英語は堪能ですので、休み時間の職員室でゴンザ先生と中井先生の会話の様子を見ることができました。

ゴンザ先生はこの後、もう1回曽谷小に教えに来てくれます。

R7.11.26~11.28 計算カード聞き役(1年生)

1年生は、これまでも地域の方々と一緒に学習してきました。

この日は1年生の算数の学習で、「計算カード聞き役」のお手伝いをお願いしました。

計算カードとは、リングで綴じられた単語カードの大きさのものに、「8+5」や「9+7」などが書かれていて、パラパラめくりながら計算ができるか確認していくものです。

算数は特に積み重ねの教科で、足し算・引き算はしっかりと理解できているか確認することが必要です。

しかしながら、担任1人がしっかりと見ようとすると、担任の前に大行列ができてしまいますので、計算カード聞き役として、曽谷小応援隊からこの日は4人のご参加をいただきました。

地域の方には、提示用のカードを子どもに見せてもらい、子どもたちはその問題に答えます。

今回の目標は「10秒以内に答えが出せる」ことです。

いずれ、「暗記をしていて数字を見ればすぐさま答えが出せる」ことですが、今回は10秒以内に答えが出せればよし、です。

できていれば、地域の方から丸をもらえます。

その結果、担任だけの時より長蛇の列ができることもなく、担任以外の大人にたくさん褒められ、何より子どもたちがより計算ができるようになっている。

教師も助かる。地域の方にも、曽谷小の子どもと接することができて喜んでいただけています。

曽谷小応援隊の皆様には、子どもが、教師が、地域ボランティアが…関わるすべての人が幸せになるきっかけづくりをしていただいています。