ohnosyo’s diary

雨雲を吹き飛ばす勢いで!

12月21日、下貝塚中ブロックコミュニティクラブ主催の餅つき会が行われました。

朝から雨がぱらつく状況で、ブルーシート等で屋根を作りながらのセッティングでした。

中高生のボランティア約20名、PTA本部、副学級長、お父さん委員会等総勢60名のスタッフで運営。

打合せです。

事前準備です。

かまどの火守り、さっそくせいろをかけ、米を蒸し始めました。

お雑煮の準備

中高生のボランティアさんを中心に、制作の準備を。

臼の登場!

雨も上がってきて、お客さんも集まり始めました。

餅つきも始まりました。

10分ほどでつきあがり、お雑煮用に切り分けます。

みんなは、凧や羽子板、お正月飾りづくりに夢中です。

スタッフやボランティアの皆さんも大忙し!

凧はできると校庭へ

鏡餅づくり体験も

お父さんたちも頑張っています!

いよいよお雑煮タイム!

おなかがいっぱいになったら、外でたこあげや羽子板を楽しんでいました。

雨も上がり、気温も上がったので、絶好の餅つき日和となりました。

総重量100㎏の米を餅にしました。

ボランティアさん、スタッフの皆様、楽しい時間をありがとうございました。

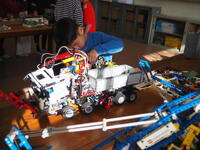

レゴルーム、リニューアルオープン!

12月19日から、レゴルームの場所を移して、リニューアルオープンしました。

場所をランチルームにし、広いテーブルにセット。

ブロックが取り出しやすいように、また、自由に制作を楽しむことができるようにしました。

オープンを心待ちにしていた子どもたち。

乗り物を動かしたり

建物を作ったり

何度も作り直すことができる良さが、子どもたちの想像力を刺激するようです。

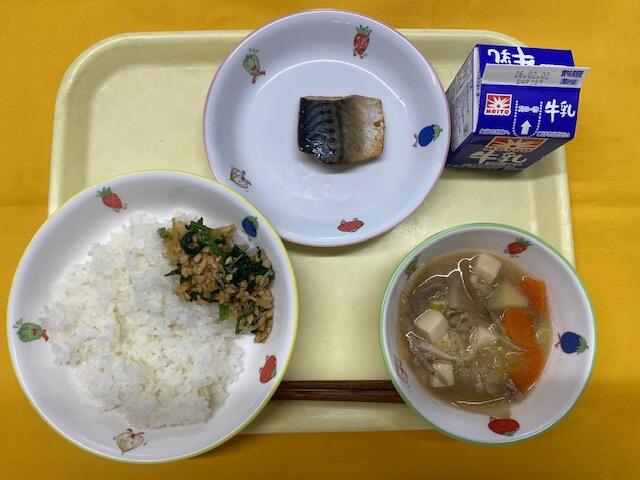

お魚大好き!&ご飯を変身!

5年生は、わくチャレ(総合的な学習の時間)で「食」をテーマに学習を進めています。

フードロス削減を目標に、自分たちが苦手とする食材の一つ「魚」料理にチャレンジ!

鯖缶を使って、こんなメニューに!

ご飯に混ぜて パンにサンドして

野菜と一緒にあえたり 炒め物にしたり

パスタや カレーにも

味噌汁や サラダにも

手際もよく

おいしくできるかなぁ

出来上がったら、栄養士や担任の先生に食べてもらい評価を

見た目、味、栄養バランス・・・

評価を次に生かすことは、とても大切なことですが・・・

何よりも、自分自身の満足度!だと思います。

苦手な魚をおいしくアレンジできた5年生はすばらしい!!

鯖缶で手軽にクッキング!

冬休みにもぜひ!!

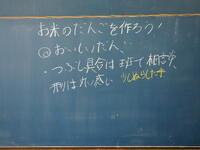

こちらは、炊いたご飯を使ってだんごづくりを

ご飯に片栗粉を混ぜて粒が無くなるまでつぶします。

一口大にまるめて、フライパンで焼き色を

みそだれにくぐらせて、さらに焼きます。

五平餅のような感じでしょうか、香ばしい香りが・・・

餅、、団子・・・、ご飯を変身させると新たな発見も!

そんな5年生に、アルファ米をプレゼント!

防災備蓄ローリングストックで出てきたアルファ米です。

こちらもご飯を変身させたもの。

新たな発見があることでしょう。

表面張力が・・・&年賀状をあの方に!

4年生の理科の学習が化学・物理分野に入り、実験が多くなりました。

「もののあたたまりかた」の実験を。

試験管いっぱいに入れた水を熱湯で温めたり、氷水で冷やしたりして、体積の変化を見ているようでした。

試験管の表面張力の美しさに魅了されているグループがたくさん!

ドーム状になった水面の変化をじっくりと・・・。

結果はいかに?!

また、年賀状の書き方教材を使って、年賀状作りを。

今回は、大野小にいる先生方に、感謝の気持ちや来年の抱負などを伝えようと賀状にしたためました。

「昨年はお世話になりましたって、昨年の担任は違うよ。」と子どもたち。

そこが難しいところなのです。

「賀状を書くのは今、令和7年のこと。この賀状を受け取るのは、令和8年になってからなの。読む人の立場で書くので、「昨年」という言い方、「今年もよろしく」という書き方になります。」と私。

「へぇ~。」と子どもたち。

みんな、時間をかけてじっくりと仕上げていました。

常夏の国のクリスマスは・・・

外国語学習の一環として、中学校のALTによる授業があります。

"Hello!"とやってきたのは、St.Lucia出身の方

毎週授業をしてくださる指導員の先生は日本人なので、外国語の学習にも安心して取り組んでいます。

しかし・・・、Native Speakerの先生を目の前にすると「・・・」と。

初めに自己紹介をしてくださいました。

先生の出身地St.Luciaは中米のカリブ海に浮かぶ島の一つだとか。

白い砂浜と青い海、アメリカからの観光客が多いとのこと。

今回のテーマは、もちろん「クリスマス」。

「St.Luciaでは、サンタはそりに乗ってこない。」

「えっ?!」

「赤道に近いから雪が降らないよ。だから、そりじゃなくてトラックで来るよ。」

「へぇ~。」

クリスマスにすること、食べるものなどをたくさん教えてもらい

まとめとして、グループ対抗クイズ大会を!

とても盛り上がっていました。

国によって文化も食べるものも慣習も違うことがわかったようです。

ミニ運動会!

2年生が、ミニ運動会をしていました。

初めの種目は、短縄跳び。

2つ目の種目は、長縄跳び。

3つ目は、ワープリレー。作戦こそが勝敗のカギを握ります。

走る順番、ワープを仕掛ける走順、ワープ担当の人・・・

10分の作戦会議、どのチームも熱が入りました。

作戦会議を終えたチームが練習を始めました。

最後の種目がスタート。

後半になるほど、応援にも力が入ります。

ミニ運動会、終わりは表彰で。

「3学期も、ミニ運動会、やりたい人?」

「ハーイ!!」と2年生。

3学期も楽しいことがいっぱいの予感・・・。

Well come to our school !!

12月11日、1年生が、近隣の幼稚園や保育園の子どもたちを「あきのゲームランド」に招待しました。

1年生が、生活科の学習で、秋のたからものを使って遊ぶことができるものを作りました。

先週のオープンスクールで保護者の皆様に、そして、6年生のお兄さん・お姉さんにもアドバイスをもらい、改良を加えた上でこの時間を迎えました。

ゲームのやり方を教えてあげたり

一緒に作ったり

1年生が、お兄さん・お姉さんらしく、楽しませていました。

成長しました!

短い時間でしたが、たっぷりと遊ぶことができたようです。

「また、来たいなぁ。」と、幼稚園・保育園の子どもたち。

「あきのゲームランド」は、あと2回オープンする予定です。

今日の大野っ子・・・

12月10日、今日の大野っ子の様子です。

1年生 算数科

課題別学習です。

先生と一緒に丸付けをするミニ先生!

先生と学ぶ

自分で学ぶ

友達と学ぶ

課題も学び方も一人一人違います。

3年生 外国語科

ヒアリング「どんな言葉が聞こえた?」

"What's" "Great!"

"Monkey!" "That's right" "Anything else?"

"a" "Good!"

3年生 国語科

漢字を使って文をつくろう

教科書を見て、文章を作って、タブレット上で共有!

休み時間

花育で育てているビオラに水をあげる6年生

「大きく育て!」

1年生や2年生 体育で取り組んでいる短縄跳び

友達と一緒に特訓!

当たっても痛くない、ボールも小さいので投げやすい、そんなスマイルボールを各学級に配付されたので、ドッジボールを楽しむ子が増えました。

2年生 体育科

跳躍につながる運動 「1・2・3、最後は両足で着地だよ!」

ケンパー、ケンパー、ケンケンパー

6年生 図画工作科

ユニークなものを作っていました!

今日も元気な大野っ子でした。

彫刻刀 & わらない

12月9日、4年生を対象に、彫刻刀教室が行われました。

初めて彫刻刀を扱うので、彫刻刀の名称、持ち方や操作の仕方の説明から。

そして、彫刻。

三角刀や小丸刀で直線を掘ります。

最近の板は、けがをしないように掘りやすいものになっているので、スイスイと彫刻することができます。

次に、刃の種類による表現の違いを体感します。

三角刀と丸や小丸刀との違い、全体がぼんやりとする平刀・・・

直線だけでなく、板を回して丸く掘ってみます。

講師の方々に教えてもらいながら、スイスイと掘っていました。

次回は、作品作りに取り組みます。

5年生は、米作り学習の最終回、「わらない」です。

脱穀した後のわらは、生活必需品に変身。

わらは、余すことなく使えるのです。

昔の人の知恵に学びます。

今回は、わらでなわをない、リースに仕上げます。

わらを手の平でこするようようによっていきます。

縄になったら、リース型にします。

リースができたら飾りを付けます。

飾りの材料はすべて、みずがき隊の皆さんが集めたものです。

まるでビュッフェみたい!

気に入った木の実や葉をホットボンドでリースにのせます。

相談しながら、教えてもらいながら・・・

最後までじっくりと取り組みました。

素敵な作品ができました!

先人の知恵に学んだ半年間でした。

次の世代へ!

みどりのみずがき隊のみなさん、ありがとうございました。

オープンスクール

12月5日は、オープンスクールでした。

5年生は、大野小の田んぼで収穫したもち米を使って餅つきを。

朝から、地域の方々、10名以上の保護者ボランティアの方々にお集まりいただき、準備を。

かまどに火を入れ、杵や臼をセッティング。

保護者ボランティアの皆様は、餅を小分けするテーブルの準備を。

5年生がすぐに始められるようにと、蒸しあがったもち米をつぶします。

もちのつき方についてレクチャーを

もちつき体験

「よいしょー」「よいしょー」と声をかけながらつきます!

つきあがったもちは、一口大にしてもらいます。

自分たちで準備したしょうゆやきなこ、あんことともに、つきたてのもちを堪能!

ぽかぽか陽気の中で食べるおもちは、とてもおいしかったとのこと。

最後、餅になるように仕上げを!

お供え餅作り体験を。でも、お餅が柔らかかったので・・・

ボランティアさんたちは、最後に試食を。お疲れさまでした。

地域の皆様、ボランティアの皆様、ありがとうございました。

2年生は、音楽会を。

ステキな発表でした。

親子でツリー作りも

ご寄付いただいた大きなマツボックリが大人気!

色付けが終わると飾り付けに

1年生は、学年体育で縄跳びに挑戦。

長縄跳びをくぐったり、跳んだりとリズムをつかむところから

保護者の皆様のお力を借りて、縄をまわしてもらいました。

練習コーナーがたくさんできました。

3年生は、教科担任制で、わくチャレ、理科、図工の学習を。

図工は、釘打ちの学習もかねて、ビー玉スロット用のボードを作りました。

保護者の皆様と一緒に装飾を考えていました。

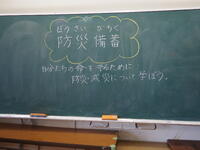

4年生は社会科の減災教育と合わせて、企業による出前授業を

防災備蓄品の展示・体験、ロープワーク体験、減災クイズ!

「減災クイズでは、〇か✖かだけでなく、その理由や根拠も発表してくれたので。よく勉強しているなぁと驚きました。」と講師の方々。

教科書でしっかりと学んだのですね。

6年生は、保護者の方が企画したイベント

綱引きに追いかけ玉入れ、親子対決もあったりして、盛り上がっていました。

多くの方々にご参観いただきました。

ありがとうございました。

キンパ風混ぜご飯

キンパ風混ぜご飯