2024年11月の記事一覧

一服いただきます。

11月28日(木)のクラブ活動の時間、茶道クラブにおじゃましました。

地域の方が、20年以上も指導してくださっているとのこと。

毛氈の上に座り、なつめの扱い方について練習していました。

その後、お茶を立てます。

自分で立てたお茶をいただきます。

私にも一服立てていただきました。

とてもおいしかったです。

お辞儀の仕方、器の持ち方、畳の歩き方など、落ち着いた所作を学ぶだけでなく、茶の湯の世界の「客と主人」の関係を通して「もてなし」の心も学ぶことができるだと感じました。

私も弟子入りしようかしら。

いちベジ給食!

11月27日(水)、5年生が考案したいちベジ給食が提供されました。

さかのぼること数か月前・・・、

5年生が、わくチャレ(総合的な学習の時間)で、「いちベジを全国に広め隊!」をテーマに、学習を始めました。

いちベジとは、市川産の野菜のことです。

何よりも自分たちがいちベジを知らないことに気づき、いちベジを使って、各グループで考案したメニューを実際に調理実習で作りました。

栄養士の先生をはじめ、たくさんの先生方に試食していただき、

「小松菜とベーコンのコンソメスープ」を給食に出していただけることになりました。

小松菜は、梨農家の岡本さんといちベジ農家の高橋さんが作ってくださいました。

実際に使用されたいちベジです。これは、収穫される前日の写真です。

給食室の調理員さんが大きな鍋で調理してくれます。

いちベジのこと、生産者の思い、「おいしい」とたくさん食べてもらうことでいちベジを応援したいことなどを、ポスターにまとめて配布したり、昼の放送で伝えたりました。

みんな「おいしい!」と言って嬉しそうに食べていました。

今後も、いちベジを使ったメニューの開発に取り組み、たくさんの人に「おいしい」を届けて、いちベジの良さを伝えていきたいと考えています。

学習は、まだまだ続きます。

不審者対応訓練

11月27日(水)、市川警察の協力を得て、不審者対応訓練を行いました。

不審者侵入を知らせる放送を聞くと、出入り口を施錠し机や椅子でバリケード作ります。

教室の中央に集まり、外から見えないように身を低くして安全を確保します。

不審者と距離を取りながら、外へ外へと追い出す職員。

4階まで侵入してしまった不審者を追い出すのは至難の業。

不審者を外に追い出すことができたところで、訓練終了。

子どもたちも安心して、教室を元通りにしました。

その後、教職員は、不審者の対応の仕方について、訓練の映像をもとに、警察官による指導を受けました。

さすまたの使い方や不審者との距離の取り方なども。

実際に役に立つ訓練の方法についても熱心に質問する教職員でした。

子どもたちには、「いかのおすし」の合言葉で、不審者から身を守る方法について教えています。

今後は、子どもたちの「いかのおすし」の実地訓練も考えていきたいと思います。

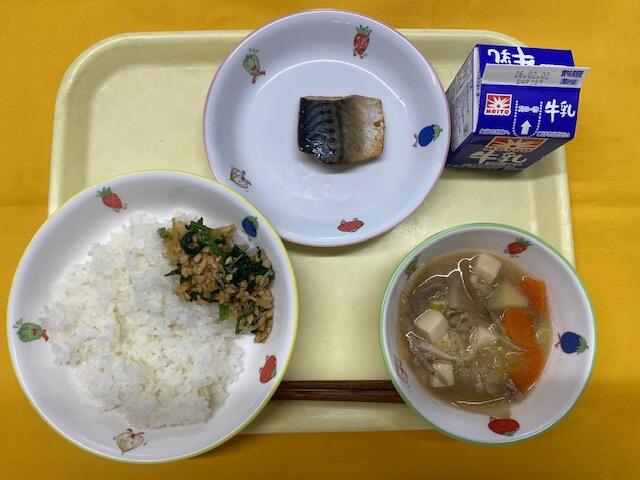

給食試食会

11月26日(火)、1年生と転入生の保護者の皆様を対象とした給食試食会が行われました。

はじめに、栄養士から、献立の立て方や給食を通して学習すること、エネルギーや栄養面など給食に関する説明を。

その後、給食室の様子についても紹介していただきました。

また、給食準備中の子どもたちの様子も参観していただきました。

そして、皆様も給食の準備を。

ビーンズカレーにひじきのマリネという人気メニュー!

「いただきます!」

給食はいかがでしたでしょうか。

メニュー作りに工夫されていること、安心安全に提供するためにいくつもの工程を踏んでいることに感心したこと、人気メニューのレシピを知りたいなど、感想やご意見をたくさん寄せていただき、ありがとうございます。

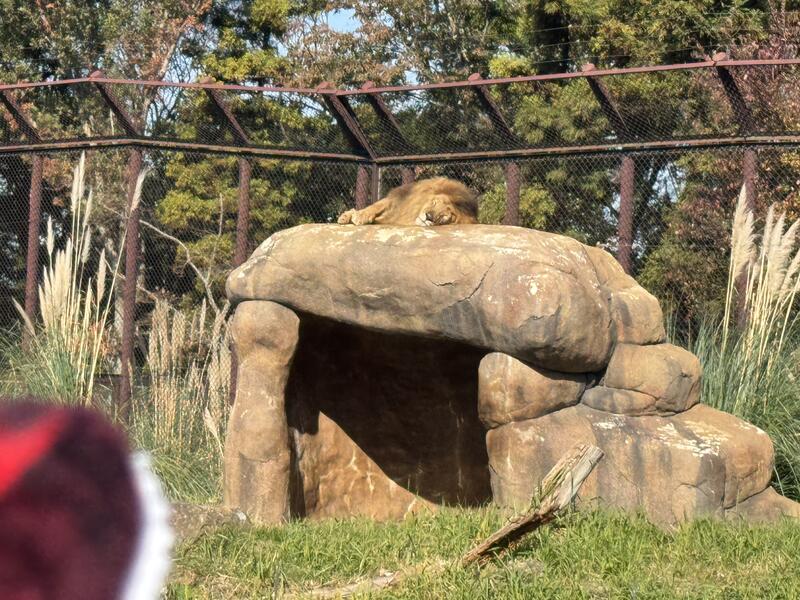

動物園へ行こうよ!

素晴らしい秋晴れの空のもと、2年生は千葉市動物公園に校外学習に行きました。

バスの乗って1時間ほどで千葉市動物園に到着!

リーダーがメンバーの人数を報告して、安全確認もバッチリ!

いよいよグループごとに見学開始!

ミーアキャットを見るときは、こちらもまっすぐ立ってしまいます。

暖かいので、動物たちも外へ出て活動してました。

モンキーゾーンでは、ニホンザルやフクロテナガザルなど人間に似た動作にびっくり。

カンガルーは一回のジャンプで10mも跳ぶそうです。

ゾウはなんでも大きい。

暖かくてライオンも昼寝していました。

アシカも気持ちよさそうにおよいでいました。

お昼はみんなでお弁当を食べました。

クラスごとに写真撮影をしました。

帰りも行儀よく、しっかり列を作って帰りました。

学校で到着式です。みんながめあての「ともだちとなかよくすごす」「ルールをまもる」がしっかりできていました。保護者の皆様、お弁当の準備などありがとうございました。

アタック№1!

4年生の体育は、キャッチバレーボール。

「先生、白熱した試合を見に来てください!」というので、体育館をのぞいてみると・・・。

なんと、グループごとに行っている円陣バレー、ボールがつながっているではありませんか。

ワンバウンドはOKということですが、それにしても上手!

この日は、鋭いアタックにもチャレンジしてみようということに。

アタック練習を終え、いよいよ試合に。

対戦相手を確認して、

試合開始!

レシーブ、キャッチ&トスアップ、アタック

ワンバウンドありですが、この流れができているので、ラリーが続き、見ている私も手に汗握るゲームばかりでした。

さすが、4年生!

ようこそ、大野小学校へ!

11月25日(月)、令和7年度入学予定の子どもたちの就学時検診が行われました。

受付を済ませると、グループごとに集まり、検診へ。

歯科、内科、耳鼻科、眼科の検診と視力検査を。

最後は、個別の発達検査も。

その間、保護者の皆様には、入学に向けての準備について説明を聞いていただきました。

PTA活動の紹介も。

1時間半ほどで、すべてのお子さんが検査から戻ってきました。

次に会えるのは、入学式かな。お待ちしています!

おおきなおおきなおいも!

11月25日(月)、3年生と6年生が、梨農家岡本さんの畑で育てていただいたサツマイモを掘りに行きました。

徒歩で20分ほどに位置する畑に到着。

すでに、ツルを外してあったので、掘る株を3年生と6年生で決めました。

掘り方の説明を受け、さっそく掘り始めます。

最初のうちは、地中から出てきた虫に「わぁー!」「きゃー!!」と6年生。

芋が大きく育っていたこともあって、深く掘ってから芋を取り出しました。

力持ちの6年生、大活躍でした。

苦労して堀った芋を嬉しそうに見せてくれました。

おかげさまで、軽トラの荷台いっぱいの芋が収穫できました。

岡本さんのご厚意で、追熟した芋で作った岡本さんお手製のイモケンピをいただきました。

ほとんど砂糖を使っていないということでしたが、とても甘くておいしかったです。

ついでに・・・

ハウスの中で育っていたほうれん草もいただいちゃいました。

隣の畝には、27日の5年生考案いちベジメニューに使われる小松菜が、収穫の時を待っていました。

岡本さんのご厚意に感謝の気持ちを伝え、畑を後にしました。

おおきなおおきなさつまいも、持ち帰り用を選ぶのが大変でした。

追熟期間を置いて、クリスマスのころが食べごろに。

学校では、子どもたちの「焼き芋した~い。」という願いをかなえることができるよう計画していきたいと思います。

地区別音楽会で素晴らしい演奏を!

11月24日(日)、吹奏楽部の皆さんが、下貝塚中学校体育館で行われた地区別音楽会に参加し、素晴らしい演奏を披露しました。

出演したのは、大野小、宮久保小、北方小、下貝塚中、それぞれの吹奏楽部の皆さん。

リハーサルを終え、いよいよ開演!

大野小は2番手。

吹奏楽部の紹介と曲紹介を。

1曲目は「世界に一つだけの花」、2曲目は「ジャンボリーミッキー」

客席だけでなくギャラリーにもいっぱいいたお客様も一緒に、盛り上がりました!

下貝塚中吹奏楽部は、使う楽器も多岐にわたり、音も小学生とは違うので、聴きごたえのあるものでした。

その中学生と一緒に、最後に「ふるさと」の合同演奏をしました。

互いの演奏を聴いたり、一緒に演奏したりと、貴重な機会でした。

吹奏楽部の皆さんは、定期演奏会に向けて、さらにステップアップしていくことでしょう。楽しみです。

吹奏楽部の皆さん、素敵な演奏をありがとうございました。

いちベジ、広めるのは全国ではないらしい?!

11月20日の5年生の校外学習、2つ目の場所は、「ガスの科学館」。

ガスの原料や輸送、ガスの作られ方や家庭への配管など、展示や体験を通して学びました。

大きなガス管から出てきました。

ガスが電機や風力などとともにエネルギーに変わることもわかりました。

ガス灯、ガスの五右衛門風呂、ガス冷蔵庫、ガストースター、ガスアイロン・・・、昔は家電製品にもたくさん使われていたようです。

明治時代と同じガス灯がきらめく様子も。

ガスであたためた空気によって浮かぶ気球。

見学の最後は、ちゃんと学習できたのか、たしかめクイズを。

4択クイズ。手元のボタンで答えるものでした。「カフーとみたい!」と子どもたち。

その中で、いちベジの話題も。

「市川で生産されたものを市川で消費するっていいことですね。」とガスの科学館のガイドさん。

輸送に時間がかからないので、排ガスも少ない、地球にやさしいのだとか。

「SDGs?」と子どもたち。

「もしかして、いちベジを全国に広めるのは間違いかも?!」と気づいた子どもたちでした。

食だけではなく環境のことも考えられるなんて、すばらしい!

「食の農の博物館」同様、学びの多かった「ガスの科学館」でした。

総合的な学習の時間、「いちベジを全国に広め隊!」を軌道修正しながら、さらに学習を進めていくことでしょう。

キンパ風混ぜご飯

キンパ風混ぜご飯