文字

背景

行間

児童の様子

11月18日(土)ふれあいキッズ

お昼12時にPTA会長さんのお話で「ふれあいキッズ」が始まりました。子供たちからは大きな歓声がわきました。子供たち、楽しみにしていたんですね。

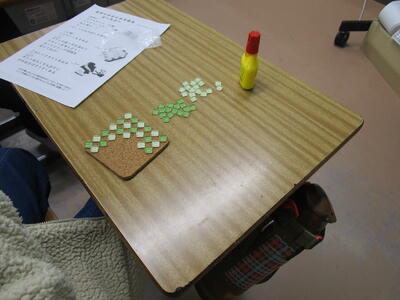

体育館では、「たこ焼きカップイン」「新聞紙棒なげ」「ボーリング」、各教室では〇×ゲームにお題ビンゴ。工作は学年ごとに違うものにチャレンジします。1年生「自分だけのポケットティシュをつくろう」2年生「はねるぴょんぴょんガエル」3年生「くるくるスピンボール&ぷにぷにスマホ」4年生「バッティングマシーン」5年生「紙皿アーチェリー」6年生「モザイクで作るコースター」各クラスに保護者数名が入って説明や手伝いをしてくれます。子供たちとても楽しんでいました。保護者の皆様、企画や準備、今日のお手伝いなどご協力いただきありがとうございました。

11月18日(土)

今日は、1.2校時に20日(月)文化会館で行われる音楽会のリハーサルが体育館で行われました。1年生の発表の時は2年生が聴き、2年生の発表ときは3年生が・・・。聴き終わった後に、感想を伝えていました。 どの学年も工夫を凝らして練習を重ねた成果がしっかりと伝わる素敵な表現になっていました。

1年生 「春・夏・秋・冬季節の曲メドレー」(斉唱) 「きらきらぼし」(器楽)

2年生 「ブラジル」(器楽) 「レッツゴー明日へ」(斉唱)

3年生 「草笛」「ブラックホール」(器楽) 「ビリーブ」(斉唱)

4年生 「クラッピングファンタジー第4番にぎやかなおしゃべり」(器楽 )「世界が一つになるまで」(二部合唱)

5年生 「静かにねむれ」(器楽) 「U&I」(二部合唱)

6年生 「にじ」(三部合唱) 「HEIWAの鐘」(二部合唱)

11月17日(金)

3年生、体育館で音楽会の入退場の練習をしていました。初めの言葉の後に、タンギングに気を付けて、2曲リコーダーの演奏をしました。その後、「ビリーブ」を歌いました。途中手話をいれているところもあり、歌声が体育館中に響いていました。

11月16日(木)

1年生、体育館で音楽会の練習をしていました。今日は、自分の席から舞台に立つまでの入場や退場の仕方、春夏秋冬の歌を歌う時の場所の移動やセリフの練習をしていました。場所の移動もスムースでセリフも上手でした。

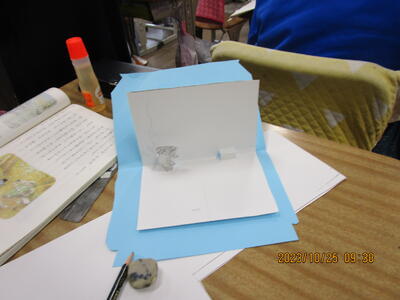

4年生、音楽会の招待状を作っていました。カードを開くと飛び出すしくみを使ったり、音符やピアノを描いたり、様々な工夫がみられました。

5年生、家庭科で「オリジナル名札ケースをつくろう」で、各自が作ったアップリケを自分の名札ケースに貼っていました。子供たちとっても楽しそうです。

6年生、陶芸教室で講師の先生が粘土の練り方やつけ方、器の作り方を説明しました。量も多い粘土をこねたり形づくったりしました。「思ったより大変」「時間が足りない」などの声もあがり、思うように作業が進まないようでした。時間が終わるころにはコップやペン立てなどなど、個性的な作品を仕上げていました。

委員会の時間に、栽培委員の児童と花ボランティアの保護者の方で、市から配られた「人権の花」を植えました。花は、ノースポールとビオラです。まずは、土を少し耕して、バランスよく植えるため、ポットを置いて場所を決めてから、穴を掘って埋めました。花がどんどん咲くといいですね。

11月15日(水)

1年生、学習参観の時に保護者の方と一緒に作った朝顔やサツマイモのつるで作ったリースが廊下に飾られていました。葉っぱや松ぼっくり、どんぐりなどをつけて素敵なリースができていました。

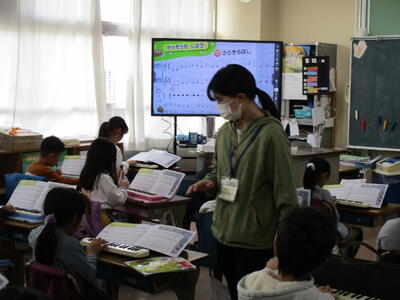

2年生、学年合同で音楽会の練習を体育館で行っていました。合奏は「ブラジル」という曲で、リズム楽器と鍵盤ハーモニカを子供たちが担当しています。子供が一生懸命になると、リズムが速くなってしまうのが課題のようで、リズムをあわせながら練習していました。

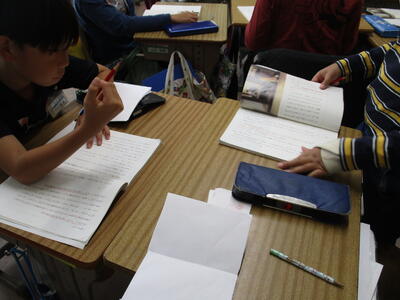

4年生、国語「ごんぎつね」で各自、ごんの気持ちブックを作ることをゴールに作品を読んでいます。まだ、作成途中ではありますが、できているところまでのブックを友達同士で交流していました。題名もそれぞれが考えた題名がつけられていました。「ひとりぼっちのいたずらぎつね」や「ごんの気持ち考察ブック」など工夫されていて、添えられているイラストもとても素敵でした。

11月14日(火)

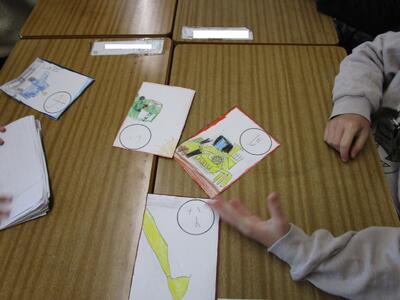

1年生、国語「はたらくじどう車」カルタを作って、カルタとりをやっているクラスがありました。子供たちは自分の調べた車でカルタを作ったので、「冷凍冷蔵車」や「トラック」など様々なカルタができていました。とても楽しい活動ですね。

5年生、学年合同で体育館で音楽会の練習をしていました。ハンドベルのきれいな音色が体育館に響いていました。

6年生、学校前歩道の落ち葉清掃をしていました。今は落ち葉の時期なので、11月中に各クラスが1回30分程度、清掃活動をしています。1~4年生は学校敷地内、5.6年生は学校前歩道です。今日の清掃のおかげで、昨日、歩道を歩いていた時気になっていた落ち葉もなくなり、歩道がきれいになりました。

11月13日(月)

2年生、算数でかけ算九九の学習が始まっています。今日は、担任の先生から「かけ算九九がんばりカード」の説明がありました。一から九の段までで、一から順番、九から逆さ、バラバラに唱えるなどの表になっていました。「学校で学習している九九の段まで進められます。まずおうちの人に聞いてもらってください、それが合格したら、友達、先生の順番になります。すらすら言えるように頑張りましょう」九九がすらすらでてくると、これからの算数の計算がとてもスムースになりますね。

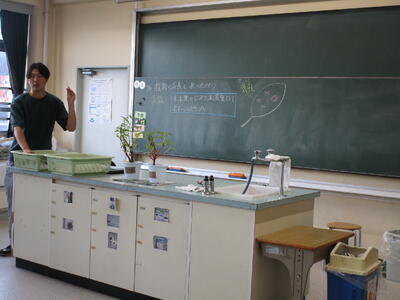

3年生、実習生の先生が、担任の先生が見守る中、朝学習で漢字の学習を進めていました。読み方や書き順の確認をしていました。

4年生、国語のごんぎつねで、「ごんの気持ちブックを作ろう」というゴールに向かって学習をすすめていました。今日は、2から3人のグループで音読をして、ごんの気持ちを表している文に赤線を引いていました。

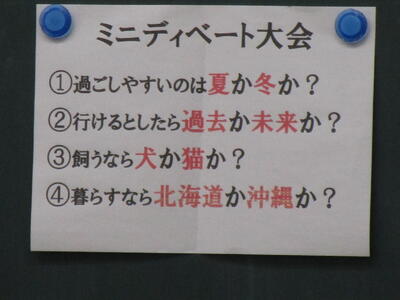

5年生は国語で、ミニディベートをしていました。一つのテーマに対しての4対4で話し合いを行っていました。司会者以外の周りの児童は、どちらの主張に説得性があるか、最後に判定します。「夏は暑いけどエアコンがありかき氷などの冷たい食べ物もあります」「冬はクリスマスやお正月があり、お年玉ももらえます」・・・。周りで聞いている児童も質問したり、うなずいたりしてとても楽しそうに学習していました。

6年生、体育のバスケットボールです。5対5で試合をしていました。チームで声を掛け合ったり、いろいろな児童にパスがまわり、児童全員がとてもよく動いいていました。チームで作成をたてたり、練習をしたりした成果がよく表れていました。

11月10日(金)

今日は児童生徒音楽会で大和田小学校の児童が文化会館で歌声を披露する日です。朝から体育館で声出しをしました。子供たちもやる気も満々です。文化会館での出番は3番目でした。1曲目の「にじ」はアカペラで歌う曲でハーモニーの美しさが際立っていました。2曲目の「HEIWAの鐘」は歌詞にこめた思いが聞いているこちら側にしっかりと伝わってきました。2曲ともきれいな歌声で、大和田小学校の6年生、本当にすごかったです!

11月9日(木)

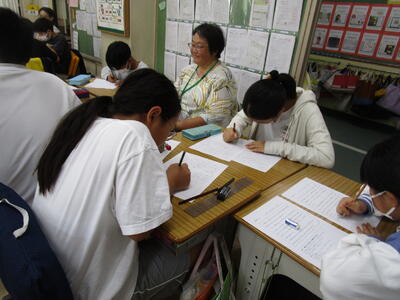

3年生が学校支援実践講座の交流会を行い、「人とのつながり」について考えました。今日の事例は、けんかをして謝れない男の子の話や忘れ物が多い女の子の話などがありました。5年生と同様に、まずは、事例について個人の考えを書いて、その考えをグループごとに分かれて交流します。地域支援者の方が、各グループに入り子供たちの考えを聞き、交流した内容を全体に伝えて内容を深めました。

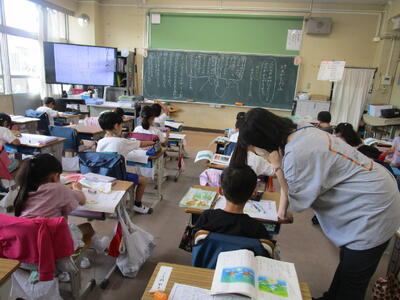

1年生、漢字の学習で書き順を手を挙げて一緒にやったり、その漢字を使った言葉を出したりしていました。

11月8日(水)

6年生、朝の会で、3クラスとも今週末市内音楽会で発表する「HEIWAの鐘」を歌っていました。校内に美しい歌声が響いていました。

4年生、教室の前にさまざまなお話の一場面を紙粘土で作った作品が飾られていました。「ごんぎつね」のごんや「お手がみ」にでてくるがまくんとかえるくんでしょうか。ほかにも様々な作品が飾られていました。

11月7日(火)

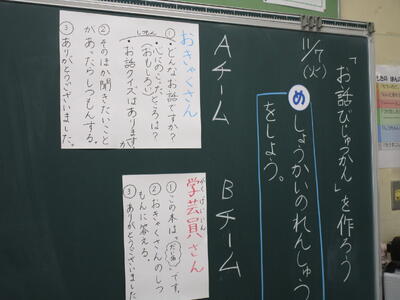

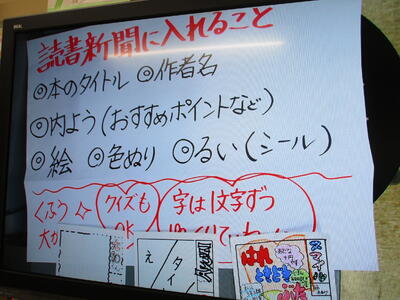

2年生、国語「お話びじゅつかん」の学習で本を読んで、読んだ本の中の場面を絵にかいて友達に紹介します。机の前には、本の題名と作者名が書いてあり、机の上に描いた絵がのっています。本の紹介の練習に子供たち取り組んでいました。

3年生、カラフル紙粘土でステーキやパフェ、たこやきやお寿司を作っています。好きなものを作っているのか、子供たちの表情がにこやかでした。

5年生、家庭科でエプロンを作製していました。アイロンで、折り目を付けた後にしつけをしてミシンをかけます。子供たち同士で声をかけるなど助け合う場面が随所に見られました。

11月6日(月)

1年生、国語で自動車のつくり・はたらきカルタを作るために、自分の興味ある車を本で調べて、ワークシートにまとめています。どんなカルタができあがるのか楽しみです。

5年生、学校支援実践講座で、学校地域連携推進課職員や地域支援者の方が20名ほど来校しました、「人とのかかわりについて考えよう」というテーマで、事例を通して、まず、自分の意見を書いた後に、考えたことを意見交流します。5~6人グループに地域支援者の方が一人入り、子供たちの意見を聞きながら、考えをひきだします。そして、グループで出た話をクラス全体に広めます。大人が一人入ることで、交流もとてもうまく進みました。いじめやからかいの事例とスマートフォンの仲間外れの二つの事例を2時間かけて、交流しました。1時間目より2時間目には、子供たちも支援者の方に慣れて、意見交換の内容がとても深まっていました。最後に、支援者の方からは「困ったときは、誰かに相談したり、話したりすると解決のヒントになります」「皆さんの話が聞けて、私たちにとっても元気をいただき、とても素敵な時間になりました」・・・など感想をいただきました。ありがとうござました。

11月2日(木)

1年生、学年全部で音楽会の並び方の練習を体育館でしていました。いつものクラスごとの並び方から、音楽会の並び方に並びかえる練習をしていました。

3年生、朝から教室でビリーブを歌っていました。姿勢もよく、歌詞をしっかり覚えて、言葉もはっきりと歌っていました。

5年生、体育でハードル走をした後に、大繩跳びを二つに分かれて練習していました。さすが5年生、とてもリズムよく跳んでいました。

11月1日(水)

1年生、体育で校庭全部を使って鬼ごっこをしていました。先生の笛の合図で素早く集合しました。1年生、元気いっぱいの中にもしっかりとルールが身についているなと感じます。

2年生、音楽会で発表する曲の練習をしていました。鍵盤ハーモニカやタンバリンなどにわかれて練習をしていました。

4年生、朝から軍手をつけて、張り切って「落ち葉清掃」に向かいます。昇降口側の外の通路をきれいに清掃しました。

6年生、図工で学校の中の好きな場所を描いています。今日は色塗りをしていました。どんな作品ができあがるか楽しみです。

10月31日(火)

1年生、鍵盤ハーモニカで、指の使い方に気を付けながら、「きらきら星」を演奏していました。「ドドソソララソ・・・」と階名を歌って、指も動かして、大変な作業ですが、短い一部分を繰り返していると、どんどんうまくなっているのが聞いていてわかりました。子供の力ってすごいですね。

5年生、コンピュータ室で、デスクトップのパソコンを開き、国語の授業のディベートのための資料を作っていました。コンピュータ室だと、作った資料を印刷して確認することができるので、便利です。また、別のクラスは、台形の面積の求め方について、多様な方法を子供たちが考えていました。

1年生と4年生の若い先生のクラスで、体育の授業をしてくれるベテランの先生(市内を巡回)が、昨日から2日間授業をしてくれました。1年生はボール運動、4年生は跳び箱運動の授業でした。1年生は、玉入れの玉を使って、上に投げる練習やチーム別的あて競争をして、投げる力がずいぶんつきました。4年生は、開脚跳びや台上前転を安全に美しくやる方法を学びました。授業の最初と最後で、跳び方や回り方が明らかに変化していました。

10月30日(月)

2年生、町探検のお礼の手紙を書いていました。整骨院に行ったグループの児童は「人体もけいをつかって説明をするなんて知りませんでした」と発見したことをお手紙に書いていました。探検に行っていろいろなことを学んできたんですね。

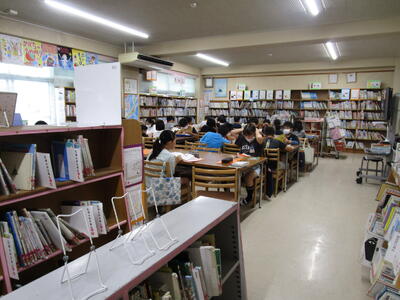

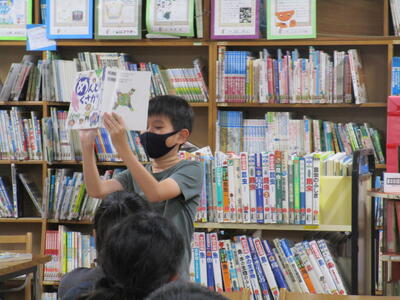

5年生、図書室で読書していました。今日は「1類(哲学)の本を手に取って読みましょう」という先生からの指導があり、授業の最後には、「皆に紹介したい部分を紹介してください。」という問いかけがありました。「めんどうくさがり」という本を読んでいた児童が、「朝、起きるのが面倒くさい場合、大好きなさくらんぼを朝食に入れると、起きるのがめんどうくさくなくなるというのが、面白いと思いました」と皆の前で伝えていました。1類の本は難しいと思いがちですが、聞いている皆も思わず納得でうなずいて聞いていました。せっかくの読書の時間ですから、時には類を指定したり、作者を指定したりすると、読書の幅が広がりますね。

6年生、来週予定されている市内音楽会に向けて、朝から体育館で学年練習していました。今日は、「言葉をもっとはっきり伝えましょう」「口だけじゃなくて、のどの奥もあけてみましょう」など、音楽専科の助言を受けて、部分ごとに練習していました。

10月27日(金)

3年生、今日はきらきら星さんによるお話し会がありました。今回は3つのお話でした。映像を使っての「どうぶつ句会」(あべ弘士)の秋のお話では、子供たちから笑いが起こっていました。「パイがいっぱい」(和田誠)からの動物しりとりでは、最初は意味がわからなかった子供たちが終わった後に、動物しりとりをつぶやく姿が見られました。子供の記憶力のよさに驚きました。「かたあしダチョウのエルフ」(おのきがく)は、手作り大型紙芝居を使って、子供たちは真剣に話に聞き入っていました。とても素敵な時間が過ごせました。きらきら星の皆さん、ありがとうございました!

2年生、校庭で体育のクラスは「跳ぶ」運動に取り組んでいました。並べたコーンや箱を走りながら軽やかに跳び越えていました。

また、別のクラスは教室で読み聞かせをしていました。「アボカド・ベイビー」という、大人二人を投げ飛ばしてしまうというあり得ないすごく力持ちな赤ちゃんのお話です。とても面白いお話なので、子供たちは笑顔で読み聞かせを聞いていました。

4年生、算数の面積の学習で1㎡の大きさを新聞紙で作っていました。自分たちで作ってみると、大きさが実感できて、量感が身に付きますね。

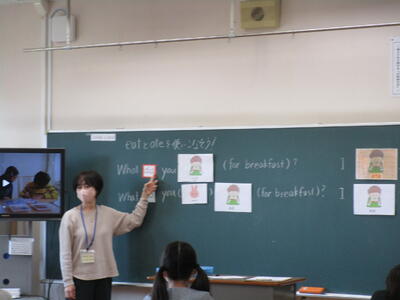

6年生、英語の授業です。今日は、「昨日、夕飯は何を食べましたか。」という過去形の疑問文とその答えの練習でした。画像で、子供同士が英語で会話しているのを聞きながら、内容を確認していました。6年生、しっかり聞き取り、英語で発表しているのが、すごいですね。

10月26日(木)

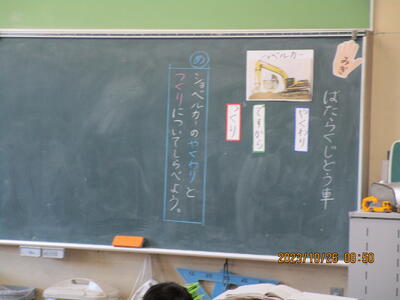

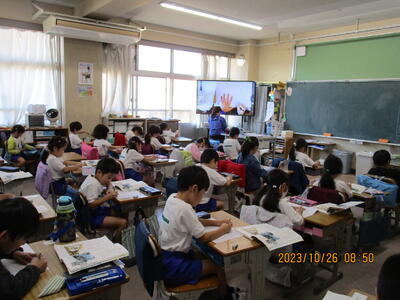

1年生、国語「はたらくじどう車」の学習で、今日はショベルカーの役割とつくりを自分のワークシートに書いていました。教科書に役割とつくりを青と赤で色を変えて書き込んであるので、自分でできている児童が多かったです。

2年生、これから町探検に出かけます。グループにわかれて質問することを考えたり、インタビューの練習をしたりしていました。やる気満々、張り切っている様子が伝わってきました。

10時ごろ、お手伝いの保護者の方と一緒に、グループごとに目的地に出発しました。たくさんの発見があるといいですね。

3年生、のびのびで学年合同音楽です。「ビリーブ」の歌詞の息継ぎの部分を皆で確認しながら、歌詞をはっきり歌うことをめあてに取り組んでいました。

4年生、廊下にグリーンスクールで作った梨の木ペンダントが飾ってありました。新聞にまとめているクラスでは、トップ記事に多くの児童が「飯盒炊飯」のことを書いていました。皆で協力して火おこしして炊いたお米、ふっくらしていて本当においしかったんですね。

10月25日(水)

1年生、校庭で鉄棒に挑戦中。前回りをしたり、ぶら下がったり、とても楽しそうに運動していました。

3年生、国語「わすれられないもの」の学習であなぐまさんにメッセージカードを書いています。あなぐまさんに気持ちが伝わるようなお手紙が書けるといいですね。

きれいな音色が響いていました。音楽室をのぞいてみると、5年生、ハンドベルを使っていました。

6年生、学校の中の校庭や廊下、げた箱など思い思いの場所を選んで写真をとり、絵を描いていました。

10月24日(火)

4年生が市川市自然の家でグリーンスクールを行いました。秋晴れの青空のもと、子どもたちは、はりきっていました。はじめに梨の木を材料に、ペンダントを作りました。丸く切った梨の木に絵や模様を描きました。素敵な作品に仕上げることができました。

次は、いよいよ、はんごう炊飯です。はんごうを使ってお米を炊くことにわくわくしながら、グループで役割を分担して行いました。火をおこして、お米を研いで、みんなで力を合わせて活動しました。そして、見事にふっくらごはんが出来上がりました。青空のもと、持参したおかずと共に美味しい昼食を食べることができました。最後にプラネタリウムで星の観察を行いました。グリーンスクールを通して、自然の中で友だちと協力して、絆を深めることができました。

10月23日(月)

1年生、国語で漢字の学習をしていました。その漢字を使った言葉集めをしています。「空」を学習していたクラスでは、「空もよう」「空く」「空ばこ」「青空」「空中」・・・たくさんの言葉を集めていました。

4年生、国語の学習で「読書発表会をしよう」の学習で、推薦する「三冊の本」を考えています。「家にある本でもいいですよ」「三冊の本になにか関係があると発表しやすいですよ」などの助言を先生がしていました。5年生、国語「推薦文を書こう」で組み立てメモをもとにして、作文用紙に書き始めたところでした。水を打ったように静かでどの子も一生懸命なのが伝わっていきました。

10月20日(金)

2年生、国語の「さけが大きくなるまで」を学習した後に、今日は映像でさけが卵を産む様子や、卵から赤ちゃんがかえる様子を確認しました。「さけは卵をうむと弱って死んでしまう」「赤ちゃんはおなかにグミの実のようなものをつけている」など、子供たちはたくさんつぶやきながら見ていました。

4年生、音楽室で「クラッピング ファンタジー第8番 にぎやかなおしゃべり」の練習をしていました。レコーダー、手拍子1 手拍子2の3つのパートに分かれて表現していました。手拍子がぴったり合うととても気持ちがいいですね。

5年生、習字で「始筆と穂先の通り道に気をつけよう」を学習のめあてにして「白雲」を書いていました。

10月19日(木)

1年生、体育館で、ボールを投げたりとったりの練習をしています。自分でボールを上に投げて手を1回たたいてからキャッチしたり、お友達が転がしたボールをキャッチしたりしていました。先生が、「友達の転がしたボールをとるときは、すこしひざを曲げてとるといいですよ」と話すと、皆ひざを曲げてしっかりとボールをつかんでいました。5年生は、校庭でハードル走をしていました。今日は、少しハードルのバーを上げて練習していました。

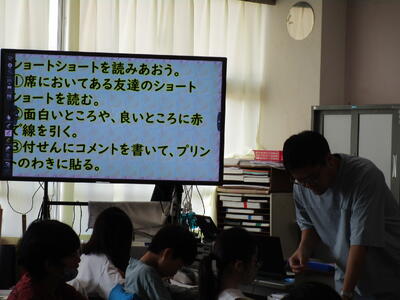

4年生、音楽室で「もみじ」を歌っていました。アルトの部分を皆で歌う練習でした。CDはソプラノが流れていましたが、子供たちがアルトを歌い、素敵な二部合唱になっていました。教室で活動していたクラスは自分たちが創作した「ショートショート」を読みあう活動をしていました。お互いの作品を読みあうのが、子供たちもとても楽しみな様子でした。

10月18日(水)

1年生、算数で「8+7」、繰り上がりのある足し算をどうやるか考えています。「8と2で10、7-2は5、10と5で15」とブロックや指で確認しながら、学習していました。

4年生、新聞を広げて、「戦争に関する言葉」を集めています。「新聞の言葉は難しい」「この言葉の意味は?」…と言いながら、探していました。

6年生、理科室で水溶液の性質を調べています。塩酸、炭酸水など5種類の水溶液が、「酸性、アルカリ性、中性のどれにあてはまるか」予想を立てて、リトマス紙で調べます。

1年生は3時間目に学年合同のシャボン玉教室です、大きなシャボン玉ができて子供たち大喜びです。

6年生は3時間目、4時間目と二つのグループに分かれて、千葉ジェッツの方が講師でバスケットのドリブルやシュート方法を楽しく学びました。

10月17日(火)

1年生、朝、日直さんが「ぼくはケイドロで遊ぶのが大好きです。理由は楽しいからです」と話すと、質問のある児童が勢いよく手を挙げました。「刑事と泥棒とどちらをやるのが好きですか」の質問に「泥棒です」と答えていました。皆の前で発言するのは緊張すると思いますが、上手に話していました。

また、別のクラスでは、国語の授業の始まりで、「春は いっち に」という詩の音読をしていました。みんなで一斉に読みながら、「いっち に」のところに手拍子を入れて、リズムよく読んでいました。

6年生、家庭科で作製したトートバックが、廊下に掲示されていました。作品から、それぞれの児童の工夫が伝わってきました。

10月16日(月)

今日から1週間、代表委員の児童による朝の挨拶運動が始まりました。元気のいい挨拶に、登校した子たちも驚きながらも、嬉しそうに返事をしていました。

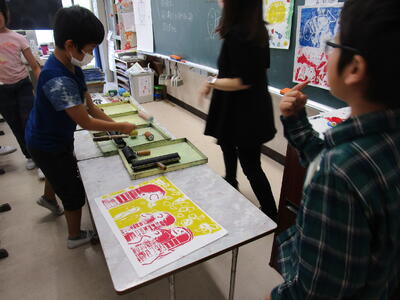

3年生、朝学習の時間に、ドリルをやりながらお休みしていた児童の版画をすったり、お楽しみ「ハロウィンパーティー」の計画を確認したりしていました。短い時間を有効に使えるようになってきました。

2年生、国語「さけが大きくなるまで」の学習です。「大人のさけがたまごをうむ様子について『すごい』と思ったところをまとめよう」をめあてに、まずは音読で内容を確認しています。

6年生、体育館で学年合同で音楽の授業です。最初にピアノで音をあわせて、アカペラの歌に挑戦です。美しい歌声が響いていました。

10月13日(金)

「第70回市川市小学校 陸上大会」が本日9時から国府台スポーツセンター陸上競技場で開催されます。今年度、久しぶりの開催で、規模を縮小して午前中のみ(11:30終了予定)の開催です。開会式・閉会式も行わず、種目は5.6年の児童による100m走・走り幅跳び、6年児童による走り高跳びです。市内全校、最大で選手のみの20名の参加となっています。7時過ぎに、大和田小学校を出発した選手たち、練習の成果を発揮して頑張ってほしいと思います。

スポーツセンターに市内全小学校の陸上部が集まり、大会が行われました。子供たちが、力いっぱい、走ったり跳んだりする姿は、見ていて気持ちがよいもので、声援も飛び交っていました。大会に出場して、精いっぱい頑張ったことは、とてもいい経験になりました。結果、入賞した児童も3名いました。今日大会に参加はできなくても、練習をしてきた陸上部の児童全員に拍手を送りたいです。

10月12日

4年生の図工作品「へんてこ山の物語」が教室前に掲示されていました。子供たちのやわらかい頭で考えた色々な山が出来上がっていました。

5年生、習字の授業。後期から教頭先生が担当になりました。用具の使い方を改めて確認していました。廊下には、図工で「自分の靴」を描いた後に、言葉をかいた作品が掲示されていました。

3年生、クラスごとに近所のスーパーマーケットに見学に行きました。売り場はもちろんバックヤードも見学させていただき、お店の方からいろいろな説明を聞くことができました。

10月11日(水)

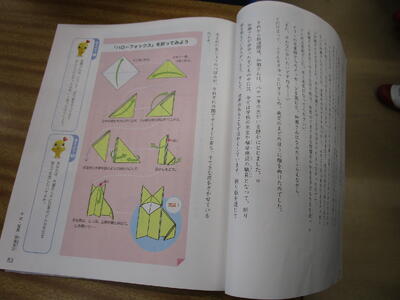

5年生、道徳の授業「折り紙大使」~加瀬三郎~(国際理解)の中に、加瀬氏が世界各国に折り紙を伝えた話と「ハローフォックス」の折り方が載っています。まず、授業の始まりの部分で、皆で教えあいながら「ハローフォックス」を折っていました。折り紙の文化、日本人として大切にしたいですね。

6年生、家庭科のトートバックの作製が順調に進んでいます。ポケットを付けたり、アップリケをつけたり、個性的な作品ができそうですね。

10月10日(火)

後期始業式が放送で実施されました。教頭先生からは、学校教育目標「夢の実現へ めあてをもって 自ら学ぶ子」のなかでも、「自ら」というところを大切にしてほしいという話がありました。教室を回ると、1年生は国語の教科書も下の教科書に入り、新しいノートが配付されました。今までは8マスのノートでしたが、後期は12マスのノートになるようで、子供たちも嬉しそうでした。3年生は、「進んで掃除に取り組む」「1日3回以上手をあげる」など、後期の目標を書いていました。

2年生、町探検に行くときのルートの希望をとっていました。本八幡公民館や郵便局、京葉ガスなど11か所の場所の中から、3つの場所を回ります。

10月6日(金)

前期終業式が、体育館で全校で行われました。4年ぶりの全校児童による「校歌斉唱」があり、体育館にきれいな歌声が響きました。校長先生からは、全校児童が4月から今日まで学習や生活で目標をもって頑張りましたということ、そして「ウサギとカメ」の話からこれからも自分なりの目標をもって頑張る事の大切さの話がありました。

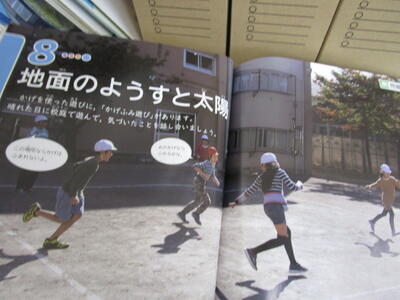

3年生、理科の「地面の様子と太陽」で太陽の動きを調べるため、班ごとに棒を立てて、影の動きを観察しています。1時間ごとに記録するようです。

6年生、英語で食物連鎖を調べ発表します。今日の課題は「food chain を理解して発表する生き物を決めよう」です。

「Where do (生き物s) live ?」 「What do (生き物s) eat?」の質問を考え、それに英語で答えるようです。

10月5日(木)

1年生、算数で問題文を読んで「10−3−2」の式を立てたり、計算をしたりします。かなり難しいことができるようになりました。

2年生、図工「えのぐをたらした形から」で、図工室で紙に広く絵の具をたらして作品を作っていました。とても面白い作品が出来上がっていました。机が汚れるなど大変そうでしたが、協力して後片付けをしていました。

4年生、「世界が一つになるまで」を音楽室で歌っていました。パートに分かれたり、英語の歌詞の部分があったりと、難易度は高かったですが、子供たちはとても楽しそうに歌っていました。

10月4日(水)

1年1組、今日から担任の先生が交代しました。子供たち少し寂しそうですが、新しい先生と楽しく過ごしていました。

2年生、昨日行った「千葉市動物公園」の出来事を新聞にまとめています。大きな紙面の新聞に書くため、教師が割り付けをしたものに、書き加えていく形でした。出来上がりが楽しみです。

校舎内に素敵な歌声が響いていたので、行ってみると・・・6年生でした。体も大きくなり、歌声も響くような歌声でした。さすが6年生です。

10月3日(火)②

今日は,2年生の校外学習です。千葉市動物公園へ行きます。

動物園ではグループごとに場所を決めて見学を行います。

リーダーを中心に張り切って出発していきました。

ルールやマナーを守って見学できると良いですね。

午前の見学を終えて、待ちに待ったお弁当です。

子ども達は「おいしい!」と言ってあっという間に食べてしまっていました!

午前の見学でちょっと疲れていた子も、お弁当のおかげで元気を取り戻しました!

午後も引き続きグループごとに見学をして、学校に戻ります。

10月3日(火)

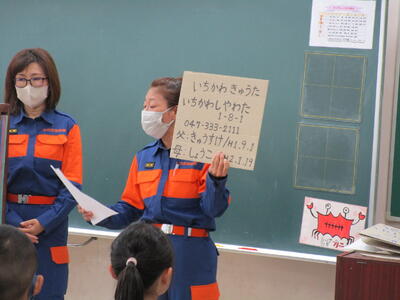

3年生が市川の消防団の方からAEDに関する出前授業を受けました。手作り紙芝居でAEDの使い方などを確認したり、実際に人形を使い心臓マッサージをしている様子を見たりして話を聞きました。子供たちも実際に何が自分たちにできるかを考えることができました。

1年生、算数で、シャンプーの容器と食器洗い洗剤の容器に入る量を比べています。実際に予想を立てて、容器に水を入れた後に、水がコップ何倍分になるか確かめています。

10月2日(月)

10月は読書月間です。今日の放送でも、読書委員会から「ビンゴ」や「お話クイズ」など様々な取組が全校に伝えられました。朝自習の時間帯で、3年生では、「ビンゴ」のカードの書き込みをしたり、読み聞かせを担任の先生がしたりしていました。5年生は、図書室で静かに本を読んでいました。図書委員会の子たちは図書の先生に、お話クイズの相談をしていました。

4年生は、算数でそろばんの学習でした。繰り下がりのある小数の引き算はかなり難しそうでした。

6年生は、家庭科室でトートバッグを作成中でした。今日はバックの表側に名前を付けたり、アップリケをつけたりと、楽しく活動していました。

4年生、学年合同で体育館で総合的な学習で外部講師を招いて、建設業の方の話を聞きました。300年前の染谷源右衛門の印旛沼の工事の話から始まり、今でも、水害を未然に防ぐために、そして環境に配慮されながら工事をしていることを聞きました。実物や模型をもってきて、わかりやすく話をしてくれたので、子供たちも興味深く話を聞いていました。

9月29日(金)

1年生、生活科「むしとなかよし!だいさくせん」で、グリーンジャイアントに虫捕りに出かけました。たくさん虫が捕まるといいですね。

2年生、教室での音楽です。今月の歌「上を向いて歩こう」が廊下まで聞こえてきました。その後、「赤とんぼ」の歌も歌っていました。もう秋だと感じる歌ですね。子供たちの歌声を聞くと、本当に聞いているこちらが元気になります。

3年生、紙版画の下絵を考えていました。少し下絵をかけた子が下絵を先生に見せると、先生から「細かすぎると切るのもするのも難しいよ」と助言されていました。

4年生、理科の学習で、土に水がしみこむという実験の前に、持ってきた土を画像で大きくして様子を確認するようです。

9月28日(木)

今日は、午前中に「所長学校訪問」があり、葛南教育事務所や市川市教育委員会の方々が、授業の様子や、教職員、学校の施設や書類等を見に来校します。そのため、今日は、お昼の清掃を朝自習の時間に変更して行っています。子供たちは、丁寧に清掃していました。掲示板には、6年生は修学旅行の写真や新聞、4年生はグループ壁新聞など、とても素敵に掲示されていました。

9月27日(水)

1年生、国語の説明文「だれがたべたのでしょう」の学習です。教科書を広げる前に、写真を画面に映し出し、先生から「だれがたべたのかな」「これはなんだろう」と問いかけると、子供たちは「かじったあとだ」「実だ」と考えたことを発言していました。説明文を読む意欲が高まりますね。

2年生、国語で同じ場面の時間が経過した2枚の写真を見比べて、何がその間におこったのか考えてノートにかいています。写真からわかることを読み取ることも、大切な力ですね。

4年生、グリーンスクールの予定を子供たち自身で読んだ後に、先生が質問をして答えています。意欲満々です。

6年生、理科室で食塩水や炭酸水などの5種類の水溶液を比べています。まずは、見た目での違いを調べています。様々な実験をして、水溶液の性質の違いをみつけていく学習です。

9月26日(火)

3年生、朝の会で「夏休みに楽しかったこと」を画像を映しながら皆にスピーチしていました。今日は「石川県」に行き、いとこと遊んだり、おいしいお肉を食べた子の話でした。

5年生、体育館体育です。鬼ごっこをしたり、二つのグループに分かれて長繩をしたりしていました。長縄の時は、持ち手を決めるのに相談してじゃんけんをしたり、縄が引っかかる子にアドバイスをしたり、自分たちで考えて行動する場面がたくさんありました。

6年生、音楽室で今月の歌「上をむいて歩こう」をフレーズごとに立って歌っています。一人や二人で歌う場面もあり、最後の部分は全員で立って歌っていました。朝から子供たちの澄んだ歌声を聞き、すがすがしい気分になりました。

9月25日(月)

秋分の日が過ぎ、めっきりと秋らしい気候になってきました。

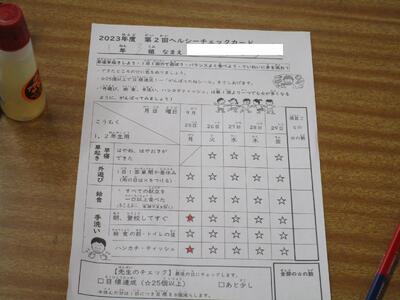

今週から1週間、全校で第2回ヘルシーチェックカードに取り組みます。前回同様の項目で、外遊び・給食・手洗い・ハンカチ、ティシュの持参について、各自が自分ができたことを毎日チェックします。自分がより健康な生活を送るための自己評価です。1年生も、2回目の取組なので、朝、自分がやった項目の星をしっかりと塗りつぶしていました。

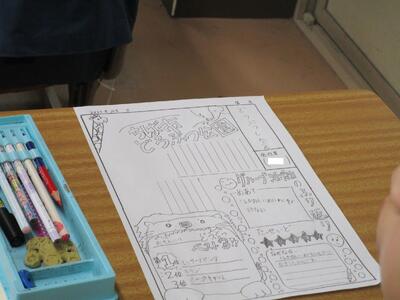

5年生、おすすめの本を決めて、ミニ新聞にまとめています。紙面が限られているので、題名やイラストをどう工夫するか考えています。先生からも、「こんな工夫の仕方があるよ」とお手本を提示していました。

9月22日(金)

朝から5.6年生陸上部が、種目別に分かれて練習に取り組んでいます。種目は短距離・走り幅跳び・走り高跳びです。走り高跳びは6年生だけの種目になるので、走り幅跳びを練習している児童が多いです。5年生の体育の時間に走り幅跳びをやっているのも影響しているかもしれません。

3年生が市川探検隊になって校外学習で市内見学に出かけました。バスの車窓から市役所ややぶしらずを見てアイリンクタウンの展望施設から市内全域を見渡しました。市川市動物園に行き、お昼を食べて、動物を見た後、近くの梨園で梨の話を聞いて、梨もぎをしました。雨模様の予報でしたが、ほとんど雨はふらず、小雨がぱらついた時間もありましたが、全行程をしっかりとできました。

9月21日(木)

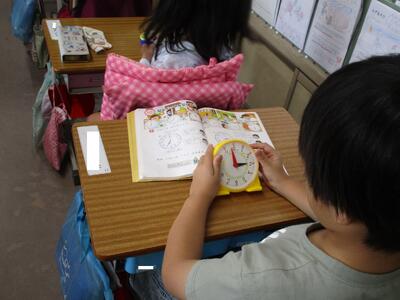

1年生、算数で「なんじなんぷん」の学習です。子供たち、算数セットの中から、時計を取りだして、うれしそうに短針や長針を動かしています。

4年生、音楽室で「ゆかいに歩けば」を、スタッカートに気を付けて弾むように歌っていました。明るい歌声を聞いていると、こちらまで元気になりました。

5年生、習字の授業で自分が書いた「成長」の文字を見ながら、作品の振り返りをしています。めあてを確認し、自分ができたところとできなかったところを考えています。

6年生、社会で「貴族のくらし」の絵を見て、細かいことまでよく見て気づいたことを発表していました。

また、別のクラスは、家庭科で「洗濯」の授業です。自分で洗うものを持参して、たらいで手洗いをしました。時間があり、学校で体育で使っているビブスも洗濯してくれました。楽しく活動しながら、実際に手洗いすると、手洗いの大変さや、水の濁りから汚れに気づくなど、様々なことをつぶやいていました。

9月20日(水)

朝から陸上部の練習です。昨日は6年生の測定でした。今日は5年生が準備運動の後、50M走と走り幅跳びの測定です。明日から5.6年生一緒に行う予定です。

1年生、生活科で「水を使った遊び」をしていました。ペットボトルを家から持ってきて、タオルを首に巻いてやる気満々です。鉄棒に的をつけて的当てをしたり、水かけおにごっこをしたり、子供たち楽しんでいました。

2年生、生活科「町探検」で、2クラスずつ、町を歩きました。お店屋さんやマンションが多いなど、気づいたことを交流し、次回はグループに分かれて調べたい場所に行く予定です。

9月19日(火)

陸上部の朝練が始まりました。活動時間は7時半から8時です。初めに担当の先生から話があり、準備運動の後、50M走と走り幅跳びの測定をしていました。

1時間目、2年生が2クラス合同で校庭で体育でしっぽ取りゲームをしていました。決められた範囲の中で二つのチームに分かれて、逃げながら相手のしっぽをとっています。楽しみながらも、夢中になるので、いい運動になります。自分の出番でないときは、日陰で待ちながら、応援していました。

5年生、体育館で閉脚跳びの練習をしていました。いろいろな場の設定があり、また段階を踏んで練習していくので、子供たちは抵抗なく練習に励んでいました。体育でいろいろな体の動かし方を学ぶのはとても大切なことですね。

9月15日(金)

2年生、体育館でボール投げをしています。二人一組で投げたりとったりしています。ボールが柔らかいので、ぶつかっても痛くないので、子供たち張り切って取り組んでいます。暑い日も、体育館はエアコンと冷風機があり、体育の授業ができるのが本当にありがたいです。

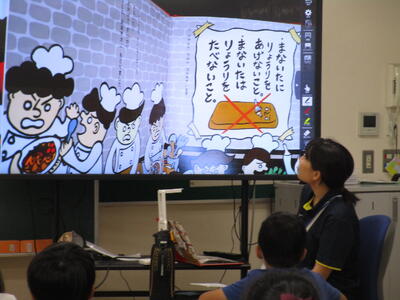

4年生、栄養教諭の免許取得のため、5日間ですが教育実習生があるクラスに入っていました。今日は、学級活動で、食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成のために1時間の授業を行いました。子供たちは、昨日の給食を3色に色分けしたり、自分の体のためにどんなことに気を付けて食べればよいのかを考えたりしました。

5年生、習字の学習で、「成長」の文字に挑戦です。「筆順を正しく書いて、字形が整えよう」というめあてで、真剣に取組んでいました。

9月14日(木)

1年生、体育館で、マットや跳び箱をつかい、跳び箱の上から着地の練習をしていました。先生が着地の仕方のお手本をみせると、子供たちからは「かっこいい!」というつぶやきがあり、かっこいい着地について、皆で考えました。子供たちから「足は揃えて、床につく」「ひざは曲げる」「足は少し開いたほうが簡単だ」などの意見がでました。その後、練習に励んでいました。

5年生は、外体育です。校庭で走り幅跳びの練習をしていました。砂場をならす子が砂をならし終えると合図を出し、跳んだ距離を測っていました。

3年生、図書室でお気に入りの本を紹介するために、はがき新聞を書いています。はがき新聞は、書き慣れているようで、子供たちは集中して書いていました。

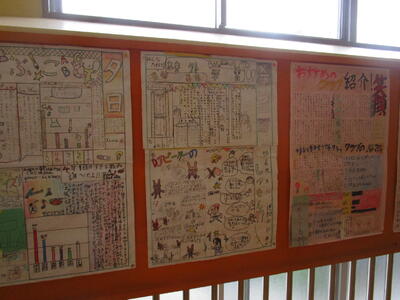

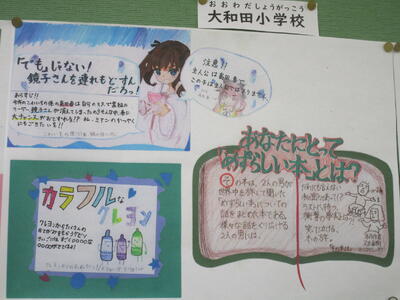

廊下に出ると、八中ブロックの4校(八中・鶴指小・平田小・大和田小)の図書委員の児童・生徒が書いた「おすすめの本」が掲示されていました。

6年生、理科室で「植物のつくりと働き」の学習で、育てたホウセンカの葉の気孔を観察していました。葉をちぎり、葉の裏の薄皮が出てきたら、その薄皮を顕微鏡で観察します。葉の裏の薄皮をとるのがとても大変で、気孔がよく見えると、喜びの声があがっていました。

9月13日(水)

4年生、書写「ひらがなの筆使い」で、「はす」という文字に挑戦していました。ひらがなは、今まで書いてきた漢字の文字と違い,一画一画に丸みがあるのが特徴です。特に結びといわれる囲まれた部分を書く際には、穂先が崩れてしまい、何度も練習している姿が見られました。2つのひらがなを書くというシンプルな学習ですが、どうしたらより美しく書けるのか試行錯誤する姿が素敵ですね。

9月12日(火)

1年生、自分のタブレットを初めて開きました。これから何をするのか、どきどきわくわく。電源ボタンを自分で押して、画面がつくと「わーついた!」と喜んでいました。喜ぶ子供たちの顔を見ていると、こちらまでうれしくなります。子供たちが困ったときに対応できるように、担任の先生だけでなく、ICT支援員さんや、手伝いの先生方も、学習に参加していました。

4年生、国語「写真をもとに話そう」の学習で、1枚の写真から気づいたことや想像したことを発表していました。クマの背中に子グマがのっている写真を見て、何人かの子供たちが続けて発表していました。「日があたって暖かそうで、クマは親子でのんびり昼寝をしているようにみえる」「疲れた子ぐまは、お母さんの背中の上でのんびりしている。お母さんも疲れているけど頑張っている」・・・。同じ写真でも、人によって感じ方や注目することがちがっておもしろいですね。

6年生、英語の学習の始まりの部分で、過去形を使って、日光での体験を英語で話していました。

We went to Nikko. We ate sukiyaki. We saw monkey.

「今日は enjoyed を使って学習しましょう」自分の体験を英語を使って話せるのは、とても実践的でいいですね。

9月11日(月)

1年生、国語の「けんかした山」。1の場面を読み、ワークシートに自分の考えを書き、皆で交流し、内容を深めました。けんかしている山のセリフやそれを見ていた動物たちのセリフを考え、交流すると、様々な意見があり、内容も自然に深く読み取れますね。

2年生、栄養教諭の先生が「はしのもちかた」について、子供たちに話をしていました。正しい箸の持ち方を確認したり、箸を正しく使うとどんないいことがあるのか、考えたりしました。

3年生、国語の「のらねこ」の学習で、登場人物の気持ちの変化を読み取っていました。子供たちの意見に合わせて、簡単な顔の表情を黒板に掲示してあります。見ただけで気持ちが変わったのがわかりますね。

同じく、3年生の別のクラスがリコーダーの練習をしていました。リコーダーは、今年度配られたばかりなのに、ずいぶん上達していました。

4年生、外部の講師の先生がきて人権について、学習をしました。ビデオをみて、内容や登場人物の気持ちを確かめ、「いじめ」について考えるという授業でした。

5年生、体育館で「台上前転」の授業です。さすが5年生、マットや跳び箱を移動し、先生に言われた通りの準備をてきぱきと行っていました。その後、先生から跳び方の話があり、自分ができそうな場所から跳び始めていました。跳ぶ場所が6か所あり、心配な子は、マットだけのやりやすい場所を自分で選ぶことができます。体育では、場の設定がとても大切ですね。