文字

背景

行間

児童の様子

7月12日(水)

2年生、図工室で色のついた紙粘土を混ぜたり、さらに絵具で色を付けたしたりして、くっつきマスコットを作っています。わにを作って歯の部分を丁寧につけている子がいました。後ろのほうには、いろいろな作品がならべてありました。

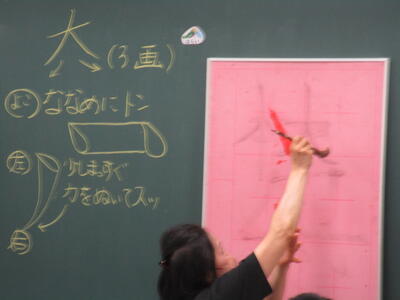

3年生、今日は地域の先生が習字を教えています。「大」という字の右はらい、左はらいを学習しています。水黒板で先生がやり方を確認しながら、子供たちも練習しています。

6年生、図工で墨の濃淡を使い、作品を作っています。かすれや、型押しなどの技法も取り入れながら工夫して取り組んでいました。どんな作品ができあがるでしょうか。

7月11日(火)

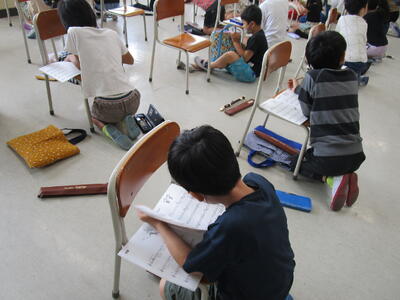

朝の会、朝学習の時間です。

2年生、キャリアパスポートのファイルの整理をしていました。子どもたちも、1年生のころを振り返り、「こんなことやってたんだな、懐かしい」とつぶやいていました。3年生は、朝のスピーチで、大切なものの発表をしていました。「ラグビーボール」や「アクセサリー」など、大切にしている理由も発表していました。5年生は、インドネシアから体験入学をしている子が、インドネシアのことについて、皆に話をしていました。「豚肉は食べないから、ハンバーガーは全部牛肉です」「丸亀製麺のメニューが日本とはまるで違います」・・・。クラスの皆も興味津々、話を聞いていました。

7月10日(月)

1年生、学校で育てていた朝顔に花が咲きはじめました。生活科の学習で花を押し花にしたり、花から色水を作ったりしています。今日は、班で協力して色水を作っていました。密閉できる袋に花と水をいれて、密閉してから、手で「もみもみ」していました。とてもきれいな紫色の色水が出来上がりました。

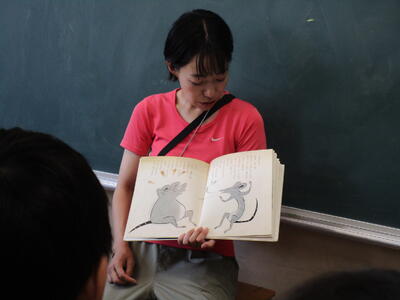

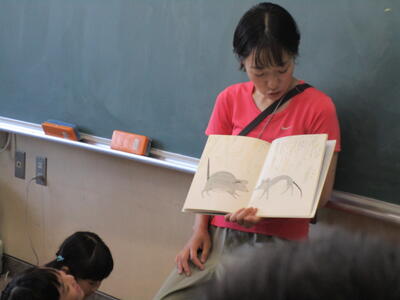

2年生、国語の授業の始まる前に、担任が読み聞かせをしていました。先生の周りにみんなが集まり、「お話の…」と先生が言うと「始まり始まり~」と子どもたち。今日のお話は「ねずみのすもう」でした。子どもたちは「ジャイアンみたいなねずみだ」「ふんどしってなに?」など、つぶやきながら、読み聞かせを楽しんでいました。

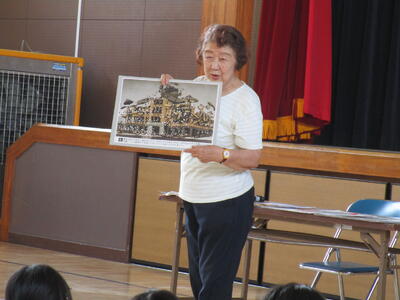

6年生、市川被爆者の会の方によるお話を聞きました。写真を提示しながら、その当時の様子を語ってくれました。自分のいとこがなくなったことや、被爆した方々が、やけどをして歩いている様子など自分の体験として、鮮明に語ってくださり、子どもたちも集中して話を聞いていました。

7月7日(金)

ネイチャースクール2日目は海岸のゴミ拾いからスタートです。

昨日海岸に行った時にゴミが沢山流れ着いているのに気づき、少しの時間ゴミ拾いをすることにしました。

外国のラベルのあるゴミもあり、世界中で問題になっていることが、分かります。

ゴミ拾いの後は朝食です。夕食に比べて進みが遅い子もいましたが、みんな元気です。

岩井海岸では地引き網体験をしました。みんなで協力して網を引くとたくさん魚が取れました。

地引き網の後はとった魚の種類や特徴を詳しく解説してもらい、手に持たせていただきました。初めて魚を持った子も多く良い経験になりました。

グループごとに民宿に分かれて房州うちわ作りを行いました。房州うちわは竹の丸みを生かした形が特徴の名産品です。自分の好きな柄を選んで糊付けを行いました。

お昼ご飯も民宿でいただきました。

メニューはカレーと地引き網で取れたお魚です。

学校に到着しました。

初めての宿泊学習でいろいろと大変なこともありましたが、今回の経験を活かして、今後の小学校生活を過ごして欲しいと思います。

7月6日㈭

今日から2日間5年生のネイチャースクールが行われます。

一日目の今日は大山千枚田で自然体験と、それぞれが選んだクラフト体験の活動を行いました。

午前中は小雨が降っていましたが、徐々に天気も回復して、素敵な体験が出来ました!

大山千枚田の自然観察

紙すき体験

藍染体験

稲わら細工

ホテルに着いてから夕食まで少し時間があったので、近くの海岸まで散策に行きました。みんなびしょ濡れになりながら楽しみました。

待ちに待った夕食。ご飯3杯おかわりする子もいました。まだまだ元気いっぱいです。

お風呂とお土産の買い物を済ませ星空観察の時間です。

最後には3組担任によるギター演奏も!

7月5日(水)

4年生、体育館で、国語の落語「ぞろぞろ」の学習です。二人一組になって、話し手と聞き手にわかれ、聞き手が話し手の話(好きな場面)を録画しています。子供たちとても熱心に取り組んでいました。自分の話を録画で、振り返りをするそうで、とてもいい学習になりますね。

5年生、明日からのネイチャースクールに向けて最後の学年決起集会がありました。目標等を確認して、明日からの意欲を高めました。途中には養護教諭の先生から、月経やその対応、後始末についての話もあり、全員しっかりと聞いていました。最後に、明日の集合時刻・場所を伝え、そして困ったときには必ず先生に相談することを確認して集会は終わりました。ネイチャースクールが実りの多い2日間になるといいですね。

7月4日(火)

1年生、朝顔の観察をしていました。支柱の上までつるが伸びている鉢や花が咲いている鉢もあり、「大きくなったね」というととても嬉しそうな様子でした。子供たちは自分の鉢を机の上に置き、丁寧に観察カードをかいていました。

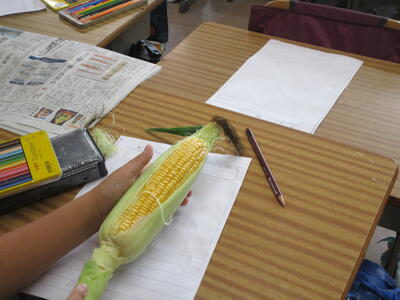

2年生、給食で提供されるトウモロコシの皮を朝のうちにむいてくれました。作業をした後に、教室をきれいにしていました。皮がむけたトウモロコシや皮を運ぶ子供たちに「ありがとう、給食が楽しみです」というと、とても誇らしげな笑顔でうなずいていました。

3年生、音楽で木琴に取り組んでいました。バチをもって、交代で合奏していました。リズムよくたたく音色が響いていました。

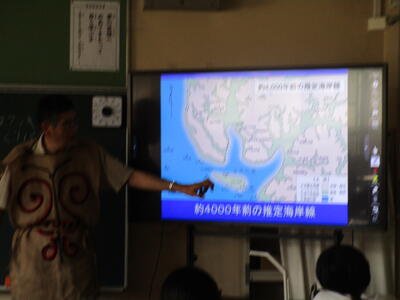

6年生、考古博物館の学芸員さんが、市川市の縄文時代の様子について、授業をしてくださいました。縄文人の服を着て、土器や石器を持参して、スライドも使い、わかりやすく、そしてとても詳しくお話してくださいました。大和田小のあたりも海だった時期があり、地下からカキの殻がでてきた話や、駅の近くの本局の郵便局あたりから、鯨の骨(考古博物館の入り口に飾られている)が出てきた話など、子供たちも興味をもって聞いていました。

7月3日(月)

3年生、給食で提供する枝豆のさやもぎをしました。栄養士の先生から、枝豆のなりかたや、枝豆が大豆になる話を聞いた後に、葉や枝付きの枝豆の観察をしました。そのあとにはさみでチョキチョキとさやを切りました。今日の給食が楽しみです。

6年生は、卒業アルバムの個人写真を撮影しました。今日のために、自分のお気に入りのものを決めて、写真撮影にのぞみました。「楽器」「ボール」「ぬいぐるみ」「置物」などなど、子供たちはお気に入りのものを持参し、ユニフォームを着用している子もいました。「自分らしさ」が伝わる素敵な1枚になりそうですね。

6月30日(金)

6年生、理科の授業「生物同士の関わり」で、導入の部分で「生物」からイメージマップを使って言葉を広げています。さすが6年生、次から次へと言葉が出てきました。また、別のクラスは英語の授業です。先日、グループに分かれて調べていた国について、今日は旅行代理店の人になったつもりで、パワーポイントで英語を使ってお客さん役の児童に紹介します。クラスの児童は、旅行代理店のグループと、お客さんグループの役割に時間を区切って分かれます。カナダだったら「オーロラ」や「メープルシロップ」など、オーストラリアなら「エアーズロック」や「コアラ」など、どのグループの発表もその国の魅力に迫っていました。

6月29日(木)

晴天の中、2年生が今年度初めてのプールに入りました。シャワーを浴びながら、とても嬉しそうな子供たち。地域の指導者2名の方が「子供たちは本当に元気がいいですね」と笑顔で話していました。

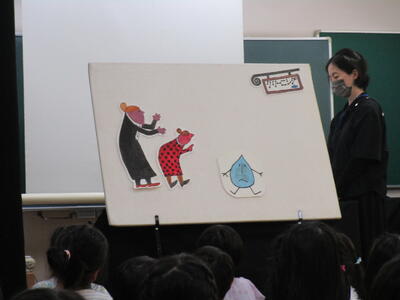

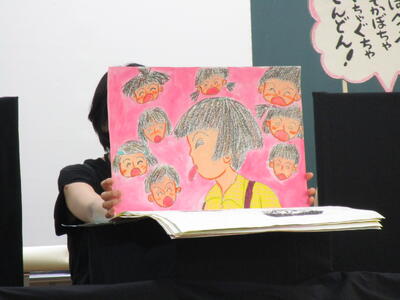

1年1組2組は、「きらきら星お話会」がありました。3つのお話があり、紙芝居やパネルシアター、効果音をつけるなど様々な工夫がされていて、子供たちは、楽しみながら、お話の世界に引き込まれていきました。「楽しかった」「今日のお話を自分でも読んでみたい」と子供たち。大人が見ても十分楽しめるような内容でした。

3校時には、防犯避難訓練がありました。不審者が侵入したときの訓練です。実際に警察の方が不審者役をやりました。男性の教職員がさすまたや棒を持って、不審者に真剣に対応し、外に追い出しました。子供たちは、教室に鍵をかけて、静かに身を潜めます。警察の方から、「全クラスをまわりましたが、子供たちが真剣に訓練に取り組んでいました」とお褒めの言葉をいただきました。

6月28日(水)

3年生の廊下前には、書写の作品が掲示されています。「土」・・・横画と縦画の組み合わせの文字です。自分の名前も書いてあります。どの作品からも一生懸命に頑張った思いが伝わってきます。

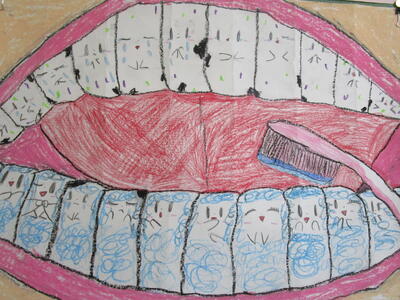

保健室の前には、「令和5年度歯と口の健康作品」が掲示されています。どのポスターも子供らしい作品で素敵ですね。

6月27日(火)

1年生、学校で初めてのプールでした。今日は水慣れで、水に潜ってじゃんけんしたり、ジャンプや速足でプールを横切ったりしました。地域の方3名のお手伝いがあり、学校職員も3名補助で入り、担任をいれると11名で子供たちを指導し、安全を見守りました。子供たちは、プールからプールサイドに上がるが大変そうでしたが、とても楽しそうに活動していました。

3年生、リコーダーで「タンギング」の練習をしていました。ちゃんとできているかどうかを、音楽専科の先生が一人ずつ確かめていきます。リズムに合わせて「トゥトゥトゥー」と吹けている児童がたくさんいました。

4年生は外国語で英語の聞き取りをして、何を話しているかを確認していました。

6年生は、世界の国の中でおすすめの国(イタリア・ドイツ・シンガポールなど)を決めて、すすめるポイントをグループでわかりやすくまとめています。

5年生は、来週に予定されているネイチャースクールのしおりができあがり、しおりをもって学年で体育館に集まり、目標や持ち物などを確認していました。

6月26日(月)

1年生、教室の向いの壁面に七夕飾りがあり、1年生の願いごとが掲示してありました。「跳び箱がとべますように」「折り紙がうまくおれますように」「パン屋さんになれますように」「ケーキ屋さんになれますように」「しあわせになれますように」・・・本当にいろいろなお願い事が短冊に書かれていました。

2年生、朝からサツマイモの苗が植えてあるグリーンジャイアントに水やりに行きました。各クラス約10名ずつが輪番で水やりに行っているそうです。今日の10人もはりきって水やりをしていました。苗は少しだけ大きくなっていました。秋には、おいしいサツマイモができるといいですね。

4年生、国語辞典の読み索引や部首索引を使い、調べたことを発表していました。「古」「固」「故」など漢字の中に同じ部分があって同じ音読みをする字をたくさん見つけていました。

6月23日(金)

4年生、1.2校時の水泳学習は、気温が低くて入れませんでしたが、5.6校時に変更して、水泳学習をすることができました。地域のサポートの方2名も指導に入っていました。手のかき方など、具体的にアドバイスをしてくれていました。とても心強いですね。

1年生、「2+3」や「5+3」などの足し算のカードをもって、二人一組になり、友達同士で問題を出して、答える学習に取り組んでいました。

5年生、習字の時間に「中と外の組み立てを考え、穂先の動きに気を付けて書こう」をめあてにして「道」の字を書いていました。今日の時間の最後には、今日の一枚を選び、うまくかけたところを友達に伝え合う活動がありました。

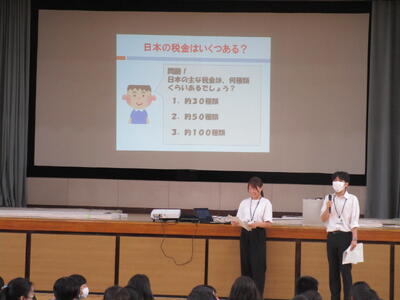

6年生、2校時に千葉県の税務署の職員の方がゲストティーチャーとして来校して、体育館で「税」の話をしました。「税金はどんな税金があるか知っていますか」の質問に「所得税」「自動車税」「法人税」などと積極的に答える子供たち。税金の種類や使い方を学び、「もし、税金がなかったらどうなるのか」を動画で確認しました。税に対する知識が広がりました。

6月22日(木)

2年生、教室で図工「不思議な生き物があらわれた」をやっていました。白いクレヨンで描いた下絵が絵の具を塗ることで浮き出てくると、子供たちもとてもうれしそうです。

6年生、クリーン作戦とし、きれいにしたい場所について教室で話し合い、学校の中のあまりきれいではない場所の調査にむかいました。「トイレ」「窓のさん」「体育倉庫」など、予想をしてその場所に向かいました。

その後、6年生は、1年生の「ソフトボール投げ」の手伝いをしています。6年生が手伝ってくれると記録測定も早く終わります。学校全体のことをいろいろ考えて行動してくれている6年生、頼もしいですね。

6月21日(水)

3年生のソフトボール投げ、記録を5年生が手伝っています。おかげでスムーズに記録が取れました。

5年生の別のクラスでは国語で「複合語」の学習をしていました。複合語とは、二つ以上の言葉が組み合わさって一つの言葉となったものという担任の説明を受けた後に、皆で練習問題に取り組んでいました。「使う+分ける」はどんな言葉になるか、「見比べる」はどんな言葉に分けられるかなど、練習問題では多くの児童が積極的に挙手をしていました。

4年生、苗から地植えした「ツルレイシ」の様子を観察しました。葉の枚数も増え、ツルも伸び、黄色い花が咲いているものもありました。地植えした場所が狭いので、端末で写真に撮り、教室に戻って記録するようです。

6月20日(火)

1年生、国語「みんなにはなそう」の授業で、今日のめあては「みんなにはなすことをきめよう」でした。担任が見本で描いた「オムライス」の絵をもって3~5文程度の話をしました。子どもたちは興味津々話を聞いていました。担任の先生は「好きな食べ物」をテーマに話をしました。子どもたちも「好きな〇〇」を考え、絵をかいて話をする気持ち満々になっていました。担任の見本があると、子どもたちも自分の発表のイメージをもちやすいですね。

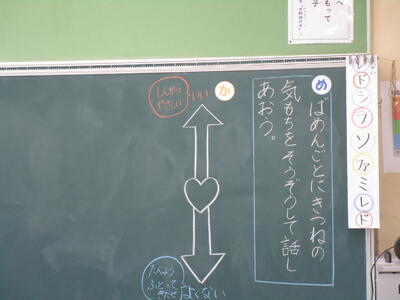

2年生、国語「きつねのおきゃくさま」の学習で、めあては「場面ごとにきつねの気持ちをそうぞうして話し合おう」です。きつねの気持ちを「いい」「よくない」考えのどちらに近いのか思考ツールに表して、その理由を書いていました。その後、子ども同士で意見を交流しています。

6月19日(月)

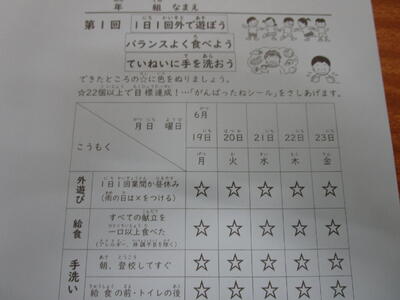

全校の取り組みで、ヘルシーチェックカードを5日間、記録します。朝、委員会の児童が各クラスに説明をして、カードを配付しています。その後、担任から付けたしの説明があり、早速、今日の分をチェックしている児童もいました。

4年生、「多文化共生出前授業」で、ゲストティーチャーを招き、様々な国のことを学びました。ゲストティーチャーとしてペルー、ネパール、台湾の方が一人ずつ各クラスに入り、授業を進めました。自分の国の場所や気温を伝えることから始まって、現地の学校のスケジュールやその国で行われている独特の行事の紹介もありました。ネパールに「犬の日」があることを知り、子どもたちも驚き、話を熱心に聞いていました。

6年生「プール開き」がありました。今日は、プール開きのみで、水着に着替えての入水はしませんでした。体育委員の児童の進行で、プールで事故が起こらないように安全を願って、代表児童がお清めの塩と酒をプールの4隅からまきました。プール開きが終わった後に、子どもたちは足をプールの水につけていました。

6月16日(金)

1年生のクラス、算数「たし算」の学習をしています。たし算にするときの、言葉(あわせる、ぜんぶで、みんなで・・・)を確認して、ブロックでたし算をして数を確かめました。式(5+3=8)をノートに書きました。

別のクラスは国語「みんなにはなそう」で、自分の好きなことを友達に話すときの「絵」を準備していました。「自分の部屋」や「一輪車」「バレエをやっているところ」などとても楽しそうに絵を描いていました。

3年生、算数「時刻と時間」の学習です。「8時45分に学校出発して、25分後に公民館につきました。公民館についたのは、何時何分でしょう」という問題について、やり方を確認しています。いろいろなやり方、考え方について、子どもが前に出て説明をしていました。

6月14日(水)

2年生、端末を使用するときの約束をいくつか確認しながら、実際に端末を操作していました。ICT支援員の方も教室で子供たちの活動を支援していました。

6年生、七夕の短冊に「願い事」を書いていました。「楽しい1年になりますように」「推しにあえますように」「ソロバンの大会で3位になれますように」「周りの人が皆笑顔で過ごせますように」・・・。願いが叶うといいですね。

向かいの家庭科室では、同じく6年生が、調理実習を開始したところです。「野菜炒め」を作るようで、キャベツやもやし、ピーマンなどの野菜を調理机に並べ、身支度を整えて、とても楽しそうに活動していました。

6月13日(火)

2年生、校庭で体育の授業、体育係さんが前に立ち、自分たちで整列して準備運動をしっかりとやっています。その後、投げる練習をしていました。

5年生、今週から算数で少人数指導をしています。教室と少人数教室の二つに分かれています。小数の割算の学習です。小数点のずらし方や、商やあまりのどこに小数点をうつか、確認や練習が必要なので、少ない人数だとより定着が図れそうです。

6年生、英語で「I want to ~」の学習でした。「I want to go to America」の場所をスペインやオーストラリアなどに変えながら、リズムに乗せて、手のひらを合わせるなど身振りもつけながら発音練習をしていました。

。

6月12日(月)

今日は、あいにくの雨模様です。1~3年生の学習参観と懇談会があります。校内は雨の日でも楽しくなるような色々な掲示物があります。七夕飾りで、願い事を短冊にかいて掲示しているクラスもあります。1年生は、運動会の絵を描いてありましたが、笑顔で踊ったり、頑張って走ったりする様子が大きく、描けていました。背景に塗った絵の具の色が鮮やかできれいでした。1年生、国語で、つながりを考えて、言葉をつなぐ学習をしていました。

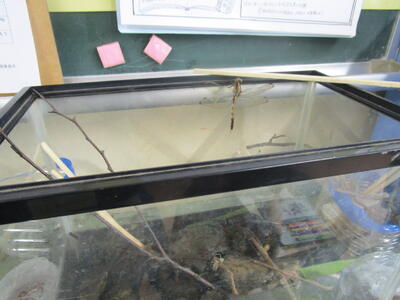

2年生、生活科の単元で生き物の学習があり、ダンゴムシやカブトムシなどいろいろの生き物が教室にいます。先週プール掃除のときに、プールにすんでいた「ヤゴ」を捕まえ、教室で何匹か飼っていました。今朝、羽化したらしく、水槽の上のほうでトンボになっていました。天井にトンボがくっついているクラスもありました。

6月9日(金)

5年生は、7月に行く宿泊学習に向けての、調べ学習が始まりました。大山千枚田や岩井海岸、房州うちわなどについて、調べていました。事前に学習してから体験すると、学びの質が変わりますね。

6年生は、英語の学習で、グループの中で自分の宝物を英語で発表していました。「ピアノ」「スマートフォン」「物語を書いているノート」など、素敵な宝物を友達に伝えた後に、友達からの質問にも答えていました。

今日は朝8:30から、不審者の侵入に備えて、教室に鍵をかけバリケードを作り、女性教員のクラスへ移動する練習をしました。男性職員はさすまた等をもって、不審者のいる場所にかけつける練習もしました。放送を聞いて、教室の様子を見てみると、どの教室もしっかりと鍵をかけ、バリケードを作っていました。29日の日には、警察の方をよんで、不審者対応訓練を行う予定です。

6月8日(木)

1年生、国語「けむりのきしゃ」の学習を進めながら書いたワークシートを1冊の本に、まとめました。形に残るとうれしいですね。別のクラスは、カタカナの学習をしていました。「モ」の付く言葉は?と先生が聞くと、子供が「モノレール」「モルモット」など、言葉を発表していました。

2年生、図工室でクレヨンの絵を指先でこすって、ぼかしていました。別のクラスは、白のクレヨンで生き物の絵をかいて、周りを絵の具で塗って生き物を登場させる「うかし絵」に挑戦していました。

6月7日(水)

1年生、そら豆のさやむきに挑戦しました。給食の先生からは、そら豆がどんなふうになっているのか、皆で予想をした後に説明がありました。担任の先生が、そら豆のむき方を画像を使って丁寧に説明しました。子どもたちは、「皮が固い」と悪戦苦闘しながらも、中から豆が出てくると「できた!」「赤ちゃんがいる」など、笑顔でさまざまなつぶやきが・・・。1年生のむいたそら豆が今日の給食で提供されます。楽しみですね。

2年生、体育館でシャトルランをしていました。回数を数えるのに4年生がお手伝いをしていました。4年生がペースメーカーとして走っています。

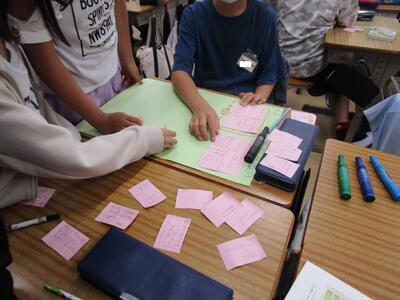

5年生、国語の「町じまんをすいせんしよう」の学習で、範囲を広げ県の中で推薦できる場所を決めて、グループごとに付箋を使ってまとめています。「中央こども図書館」「成田ゆめ牧場」「ディズニーランド」「zozoマリンスタジアム」等。皆、自分が行ったことある場所を選んでいるので、よいところが具体的にたくさん書けていました。

4年生、図工「つけて のばして うまれる形」で、ゲストティーチャーを招いて、「置いて楽しむ」作品作りをしています。まずは、3分の1の粘土を使い、粘土をこねて伸ばして土台作りをしました。その上に、残りの粘土を丸めたり、ひねったりして、くっつけていきます。どんな作品ができるのか楽しみですね。

6月6日(火)

1年生、国語で「けむりのきしゃ」を教室で音読したり、ワークシートを書いたりしていました。背筋をピンと伸ばして、床に足をつけて、教科書をもって音読していました。隣のクラスでは、ワークシートを書いていましたが、2か月でずいぶんたくさんの量が書けるようになっていて驚きました。

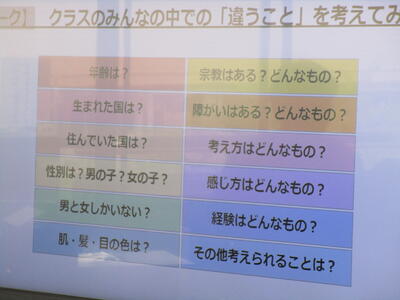

4年生、ZOZO TOWNの方3名が来校し、出前授業を行いました。「多様性」について考える授業で、友達との違いについて発表したり、「見た目でわかる違い」と「見ただけではわからない違い」に10個の項目をわけるため、グループごとにワークシートで話し合ったりする場面がありました。「年齢」「生まれた国」「肌・髪・目の色」「性別」「考え方」・・・。わけてみると、見ただけではわからない違いの方が圧倒的に多いことに子供たちも気づきました。「人のことを見た目で決めつけず、自分とは違うことを受け入れていくことが大切です」と講師の先生からお話がありました。

6月5日(月)

月曜日の朝学習は読書をしています。3年生、とても静かに教室で自由読書をしていました。また、3年生は、先日の大雨に備えて、ホウセンカを植えた一人一鉢を

廊下に並べてあったので、それをまた、外に並べていました。

今日は、授業研究会が行われました。4時間目は2年生、5時間目は4年生で授業が行われました。2年生は「生き物クイズブックをプレゼント!」で、おもしろいクイズを作るために、子供たちが交流をしています。4年生は、「新聞を作ろう」で、グループで記事の割り付けを話し合っていました。

6月2日(金)

6月の朝会で、体育館に3年ぶりに全校で集まりました。どのクラスも静かに入場し、校長先生の話、6月の生活目標をしっかりと聞くことができました。さすが「大和田っ子」です。6月の生活目標「体を守ろう」では、保健委員会の児童が、体を守るために大切なことを発表した後に、「手洗いの歌」を歌と画像で流して、全校で手洗いの仕方を確認しました。

1年生、教室で絵の具の使い方を確認していました。子供たちは、先生の話を聞きながら新しい道具をうれしそうに使っていました。別のクラスは、図書室で静かに本を読んだり、借りたりしていました。この2か月でどんどんいろいろなことができるようになっています。

3年生、理科で虫の成長を学習しています。「モンシロチョウ」を調べていて、教室にも、実際にキャベツについた青虫がいました。6年生、理科の授業で、実際に聴診器を使って、自分や友達の脈の音を聞いています。実物を使うと、子供の印象に残りますね。

6月1日(木)

4年生、壁新聞をグループごとに作成したいます。読む人に伝わりやすい配置や分量、見出し、使用する写真等を各グループで相談していました。新聞のテーマは「給食」や「今と昔」など、皆が読みたくなるようなテーマを選んでいました。

5年生、ベースボール型ゲームを4チーム、2か所に分かれて行っていました。バッターボックスに立った児童は、投げたボールを打つのではなく、思いきり、遠く へボールを投げています。守備や得点のルールも普通の野球とは違い、皆が走って活躍できるようになっていました。

5月31日(水)

2年生、算数の長さの学習で、教室にあるいろいろなものの長さを予想して測っています。教科書の縦や横の長さや、後ろのロッカー一つ分の縦の長さ等を測り、カードに書いていました。

5年生、書写の授業で、書き上げた作品の振り返りのため、端末を使用して、カードにまとめていました、作品2枚を写真で撮り、自分のめあてと、よかったところ、うまくいかなかったところ、次に生かすところを書き込んでいます。今日は、カードにまとめるのが初めてなので、専科の教員とICTの支援員が二人で、指導していました。

6年生、あるクラスは、教室を飾る係の児童が前に出て、6月にふさわしい傘の掲示物の折り方を皆に教えていました。また、別のクラスは、音楽室で「ラバーズコンチェルト」を楽器ごとにわかれて練習していました。

5月30日(火)

4年生、算数で1億を超える数の学習です。授業の始まりの部分で、担任がクラスの人数、大和田小学校の児童数、市川市の人数、千葉県、日本、世界の人口と順に予想させ、実数を答えていました。数字上で表すのは簡単でも、1億を超える数を想像するのは、なかなか難しいですね。

また、別のクラスでは、2年生に向けt新聞をかくために、まずは、2年生が喜びそうな記事集めで、イメージマップを書いています。給食のこと、市川市のこと、クラブのこと・・・。児童がイメージをどんどん広げ、マップを作成していました。

5年生、音楽の授業で、グループごとに発表する練習をしていました。

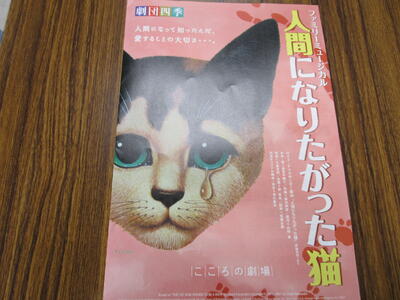

6年生は、文化会館でおこなわれた劇団四季によるミュージカル「人間になりたがった猫」を見に行きました。10:30から12:40までのミュージカルでしたが、歌も踊りも本格的で、子どもたちは面白いときは笑ったり、感動して大きな拍手を送ったりしていました。内容も愛や仲間の大切さを伝える、心が温まる話でした。

5月29日(月)

1年生、先週行った「学校探検」で、2年生が親切にいろいろ教えてくれたので、プレゼントをつくりました。一人ずつのお礼のメッセージが大きな1枚の紙に貼られています。明日の朝学習の時間に、代表の児童が届けに行くようで、今日はその時の渡し方を教室で練習していました。明日、上手に渡せるといいですね。

1.2時間目は、2から6年生は、学力テストをしていました、どの学年の児童も真剣に取り組んでます。

5月26日(金)

2年生が1年生に学校の中を案内する「学校探検」をしました。1.2年生で約6人のグループを作り、職員室や音楽室をまわり、場所の説明を2年生が1年生に伝えます。2年生が、頼もしく見えました。

4年生、音楽室でリコーダーをやる前にメロディーの音符読みをしていました。自分の楽譜に、「ド レ ミ・・・」をカタカナでふっています。

別のクラスでは、ALT の先生から晴や雨、雪など7種類の天気を英語で話す学習をしました。その後、天気に関する質問と答えを英語で、児童同士で交流していました。

5月25日(木)

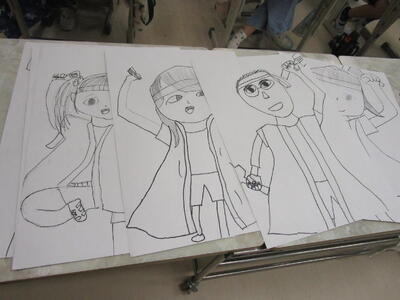

3年生、運動会で踊ったソーラン節の絵を描いていました。自分の好きなポーズを写真でとって、描き始めているクラス。描きあがって、ペンでなぞり終わったクラス。大きく描いてある作品が、たくさんありました。

5年生、音楽室で専科の先生とリコーダーの練習をしていました。高い「ミ」や「ド」の音の指使いにかなり苦戦しながらも一生懸命、練習に取り組んでいました。

別のクラスは、校庭で、「投力」を向上させるための練習に取り組んでいました。投げ方を先生から聞いた後、二人一組で投げる練習をしていました。

5月24日(水)

3年生、書写の時間に、教室で習字道具の名前や使い方、置き場所を確認していました。外部講師の先生から「右で文字を書く人は、右側に硯をおいて、真ん中が下敷きです。ここまで、授業の前に準備を整えておくと、練習する時間がたくさんとれます」子どもたちも新しい習字道具をうれしそうに並べていました。

5年生、ALTの先生の授業です。ALTの先生は英語だけを話して授業を進めます。カーレースで、子どもたちは何色の車が一位になるかを予想し、着順を英語で答えていました。

5月23日(火)

1年生、今日はクラスごとに「ゆとろぎ」の部屋の使い方を、聞きました。「走らない」「自分の使ったものの片づけをする」「作ったものは、持ち帰れるが、授業中にさわらない」の3つの約束を確認しました。その後、実際に活動をして、ぬりえや工作など、子供たちは好きなことに取り組みました。

2年生、国語「すみれとあり」の教材分を絵本にすることをゴールに設定して学習に取り組んでいます。絵本を何ページにするかを決めるために、内容を場面ごとに何場面になるかを考えています。また、ひとつの場面をできるだけ簡単な言葉でまとめています。

6年生、国語の教科書の随筆を読んだ後に、実際に「随筆を書く」学習に取り組んでいます。今日の目標は「よりよくするために友達の作品を読み合おう」でした。隣同士の友達とお互いが書いた随筆を交換して読み合っています。ちょっと覗いてみると、作品はとてもよく書けていました。一つの作品は親ガラスについて、書いていました。カラスは今まで嫌いだったけれど、自分の子供のために必死に戦う姿を見て、カラスに対する見方が変わった話でした。もう一つは、人の案内で「歩いてすぐ」と書いてあったけれど、実際に自分が歩いたら、すぐではなかったから、「座りごこち」なども感じ方は人によって違うから実際に体験しないとわからないという内容でした。作品がしっかりと書けているので、お互いに交流して、それぞれの作品のよさを伝える活動も楽しいですね。

5月20日(土)

運動会当日、昨日からの雨のため、校庭がぬかるんでいて、朝早くから教職員やPTA本部の方々がグランド整備をしました。開会式の時間には、また、霧雨模様となりましたが、子どもたちは元気いっぱいスタートしました。

1年生「えがお げんき すみっコ」 振り付けもとてもかわいらしく、張り切って踊る姿にこちらも笑顔になりました。

2年生「はじけろ!にこにこダンス」 本当にテンポの速い振り付けのなか、何度も隊形をかえながら踊る姿は、見ている上級生もびっくり。

3年生「心を一つに!3年生よっちょれソーラン」 オレンジの法被をつけて踊りも声も元気いっぱい!はじける笑顔がまぶしかった。

4年生「集え!千本桜」 しゃきっとした動きの中に、難しい隊形移動もありました。高学年の仲間入りですね。

5年生「大和田ソーラン 2023」 天にも届きそうな力強い掛け声と腰をしっかりと落とした迫力のある踊り、かっこいい!

6年生「Happiness~みんなに幸せを~」フラッグと組体操、動きや技、リーダーとしての6年生のすごさを感じました。幸せを届けてくれました。

一人一人が全力で取り組み、皆が力を合わせたとても素敵な運動会でした。

5月19日(金)

3,4年生が、校庭でお互いの演技を見あっていました。まずは、3年生の演技を4年生が見ました。終わると大きな拍手が起こりました。次に、4年生の演技です。3年生も真剣に4年生の演技を見て、終わると大きな拍手が。その後、4年生の演技について、3年生が感想を伝えました。「とても大きく踊っていた」「皆がそろっていてすごかった」「息がぴったりと合っていた」・・・。お互いに見合う活動は、演技の時の緊張感も増し、お互いの評価が励みになりますね。

6年生、英語で「自分のことを伝えよう」の学習です。自分の名前や誕生日、好きなものや嫌いなものなどを英語で伝えます。「ミニトマトが嫌いです」「テニスが好きです」「ハリーポッターの本を読むのが好きです」等、皆の前に立って、子供たちが自分のことを皆の前で英語で堂々と紹介しました。最後に、英語専科の先生から「5年生の時に比べたら、接続語の使い方や長い文の作り方が、とても上達しました。すばらしいですね」という話がありました。

5月18日(木)

1年生、先週まいた朝顔の種から芽が出ています。鉢はベランダに置いて、水やりをしています。芽が三つ、四つ、中には五つ出ている子もいました。毎日の水やりのかいがあり、芽が出てよかったですね。

3年生、図書室でお気に入りの本を読んだり借りたりしていました。とても落ち着て過ごしていました。

6年生、今日は体育館や外で、組体操やフラッグの最終確認です。細かいところを確認しながら、校庭で、最初から最後まで通して練習しました。フラッグの振り方や、組体操の演技から、集中している様子が伝わってきました。

5月17日(水)

1年生は教室で、運動会の時に校庭で使う折りたたみいすに名前カードを貼っていました。

2年生、校庭で元気いっぱい、キラキラのポンポンをもって、リズミカルに踊ります。今日は晴れているので、ポンポンが光り輝いてとてもきれいです。速いテンポの動きですが、よく頑張っています。

4年生は、校庭で黒いシャツを着て、キラキラと光る棒をもって「千本桜」を踊っていました。子どもたちの集中力も高く、踊りのきれもよくなり、隊形移動もとてもスムーズにできました。

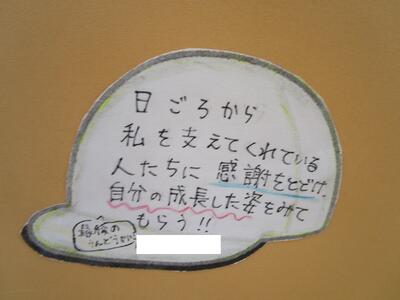

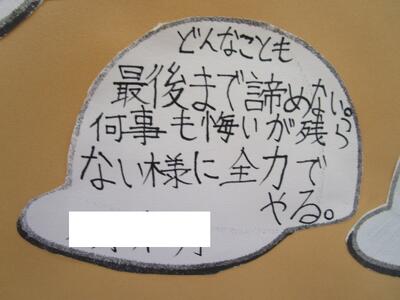

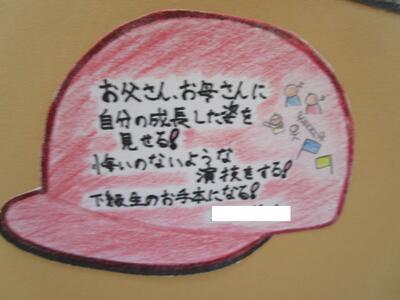

6年生、階段の掲示板に運動会の目標が掲示されています。感謝の気持ちを伝えたい、全力で楽しむ・・・。6年生にとっては、小学校生活最後の運動会です。自分の目標をしっかり達成できるといいですね。

5月16日(火)

1年生、校庭で自分の場所を確認しながら、ダンスを踊っていました。最後は5人組のポーズを作っていました。2年生は、体育館で、キラキラのポンポンを持ちながら、クラスごとに最後の決めポーズの練習をしていました。

3年生、音楽の学習で「海風きって」を合奏しています。半分はウッドブロック、半分はトライアングルを、リズムよくたたきます。とても、さわやかな合奏でした。

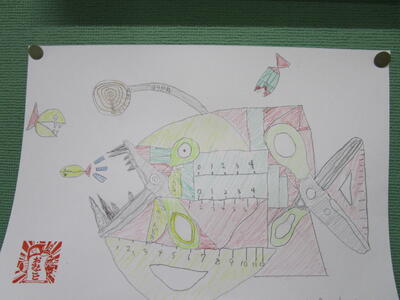

5年生、図工の「組み合わせて大変身」の作品が、廊下に掲示されています。これは、身近な文房具を組み合わせて、いろいろなものを表現した作品です。よく見ると、定規や分度器、ハサミや消しゴム等々、様々な文房具が描かれています。子どものアイディアは、本当に豊かですね。

5年生、法被を着て、裸足で校庭で踊りました。隊形を変更したり、波の息を合わせたり、細かい部分を調整していました。集中してあきらめずに何度も練習する姿はとても、かっこいいですね。

5月15日(月)

朝から小雨模様です。1年生、体育館で踊りの最後の隊形を確認しています。5人組を作り、自分たちで決めポーズを考えます。どんな決めポーズができるか楽しみです。2年生は、半分に分かれて、のびのびルームで徒競走の並び方を確認していました。最後は、しっかり順番も確認し、ピシッと並んでいました。

3年生、運動会で着るオレンジの法被に、自分で考えた一文字を書いています。オレンジの法被に黒の文字で、かっこいいですね。

4年生、算数の学習で、子供たち同士教えあっています。友達にわかりやすく教える事は、自分がしっかり理解できていないとできない事なので、授業の中で取り入れることは、とても有効です。

6年生、算数では小数の掛け算をやっているクラス。先生から「算数が得意な人やできる人も、やり方・考え方を友達に説明できるようになると、力がさらにつきます」という話があり、子どもたちもうなづきながら聞いていました。国語「白神山地」の学習で、自分の考えをまとめているクラスもありました。図工でカッターを使っているクラスもありました。とても、細かい模様づくりに取り組んでいる子どもも多かったです。3クラスとも、運動会練習の時期を感じさせないほど、落ち着いて学習に取り組んでいました。

5月12日(金)

1年生、運動会練習で疲れもたまっていると思いますが、国語の授業もしっかりと頑張っていました。「くまさんとありさんのごあいさつ」で題名や登場人物の確認をしていました。子どもたちの手がぴんと上がっていて、集中して取り組んでる様子が伝わってきました。

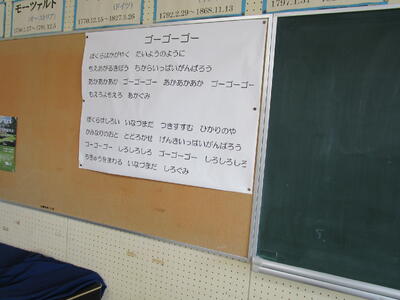

3年生、音楽の授業で、今月の歌「ゴーゴーゴー」を歌っていました。紅組と白組とに分かれて歌う歌なので、子供たちはとても張り切って歌っていました。お互いに相手の音程に引きずられずに歌わなければいけない部分もあり、音程をとるのが難しそうです。

5年生、運動会の表現運動の練習中です。全員で力を合わせて、2列の大きな波を作っていました。タイミングを合わせるのは難しいけれど、集中して練習していました。

業間休みには、5,6年のリレーの選手が集合して練習を始めるところです。鉢巻をきりっとしめている姿、頼もしさを感じました。

5月11日(木)

4年生は、国語で「ぴったりの言葉を見つけよう」という学習に取り組んでいました。「うれしい」や「悲しい」を別の言葉で言い換える学習です。「悲しいという言葉を言い換えるとどんな言葉がありますか」の教師の問いに子供たちは「くずれ落ちる」「最悪な気持ち」「顔が暗い」「肩を落とす」・・・などたくさんの言葉を発表していました。作文を書く時だけでなく、短歌や俳句の学習でも生かしていけそうですね。

6年生のあるクラスは、1時間目、教室で教頭先生の指導で書写をやっていました。横画を始筆や終筆に気を付けて一人ずつが書いた作品を、お互いのよいところを見つけて発表していました。また、隣のクラスは、国語で教科書の随筆を読んで、感想を伝え合い、担任がさくらももこの随筆を読み聞かせしていました。落ち着いて学習に取り組んでいます。2時間目になると、児童は裸足になって、校庭で組体操の練習でした。皆、集中して練習に取り組んでいました。さすが、大和田小の6年生!です。

5月10日(水)

1年生、教室でダンスの練習です。先生が踊っている動画を見ながら、一緒に踊っていました。とても、楽しそうに笑顔で踊ってたので、見ているこちらも笑顔になりました。踊り終わると、「もう1回!、もう1回!」と子供たちからアンコールの声が。

3,5年生、体育館でペアさんとの初顔合わせでした。お互いに名刺交換をして、「よろしくお願いします」の挨拶をしました。手作りの名刺をお互いに大切に持っていました。さよならをするときも名残惜しそうでした。

4年生、校庭で運動会の踊りの練習です。今日は、道具を持って踊っています。太陽の光できらきら輝いて、とてもきれいです。

5月9日(火)

1年生、朝顔の種を植えていました。鉢に土を入れて、土をならし穴を五つ空けてその中に種を植えます。子どもたちは、自分の植えた種から芽が出るのがとても楽しみのようです。「どれくらいで芽が出るかな」「明日芽が出るかな?」「花はさくかな?」・・・観察も楽しみですね。

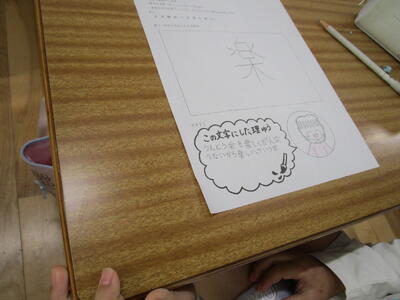

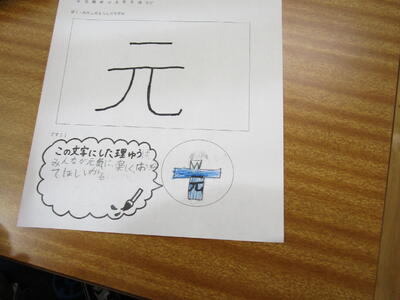

3年生は、運動会で着る法被に書く一文字を決めていました。「元」「炎」「楽」・・・。文字を決めた理由もしっかりと考えていました。

5・6年生は、校庭と体育館で、それぞれ運動会練習をしていました。5年生は校庭でソーラン節の練習、隊形を確認しながら踊っていました、6年生は、体育館で組体操の練習をしていました。子どもたち、とても真剣に取り組んでいました。

5月8日(月)

ゴールデンウィークも終わり、朝からかなり激しく雨が降っていました。雨にも負けず、子どもたちは、傘をさして元気に登校しました。雨も9時半ごろには、すっかりやみましたが、校庭は10時ごろでもまだ水たまりがたくさん残っています。今日から本格的に始まる運動会練習も、昼前までは体育館での練習になりそうです。

1年生は、1時間目に体育館で練習の後、教室に戻ってきていました。廊下の歩き方を丁寧に担任が確認しています。2年生は、これから体育館で学年練習です。廊下で半分の児童が並び方の確認をしながら、教室では残りの児童が画像を見ながらダンスの練習をしていました。

校庭の水はけもよく、水たまりが少なくなり、給食中に放送がありました。「今日のお昼休みは校庭で遊べます。水たまりのあるところに注意して遊びましょう」その後の昼休みには、校庭で子どもたちが元気に遊べました。朝の雨で憂鬱だった気分も天気の回復とともにすっかり晴れたようです。

5月2日(火)

1年生、国語でひらがなを練習しています。鉛筆をゆっくり動かして、とても丁寧に書いていました。

5年生の教室、算数の学習でした。学習問題は「長さの単位をもとにして、体積の単位の関係を調べよう」です。一人で図にあらわされた体積の関係を調べるのは難しいので、今日は、最初から班にして、伝え合ったり、教え合ったりしています。

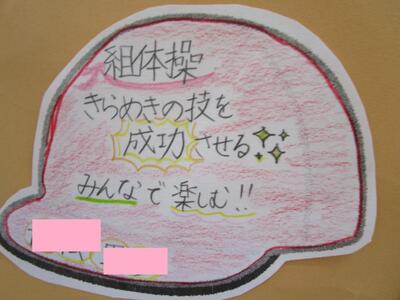

隣のクラスでは、運動会のクラスの目標を決めていました。たくさんの意見が出て、司会の子どもが意見をまとめています。さすが、5年生です。

5月1日(月)

2年生、算数の2桁+1桁の繰り上がりのある計算を、黒板では、タイルを使って具体的に分かりやすく伝え、電子黒板も使って確認していました。

他のクラスでは、生活科で自分が育てる野菜を決めていました。「オクラ・唐辛子・ナス・ミニトマト・ピーマン・しし唐」の中から一つ選び、自分が育てたい野菜を伝えていました。聞き取りの結果、このクラスでは、「ミニトマト」「ピーマン」を育てたい子が多かったようです。

1年生、学年体育で「ラジオ体操」をやっていました。子どもたちは、前に立っている先生の真似をして、しっかりと準備運動をしていました。運動会練習をやる前に、心構えの話がありました。「運動会のダンスのときは、元気に笑顔で踊ってください」と先生が話すと子どもたちは、しっかり返事をしていました。話を聞く態度もとても立派でした。

4月28日(金) 1年生を迎える会

9時半から約45分間、校庭で代表委員の進行で「1年生を迎える会」が行われました。

6年生が持つ花のアーチをくぐって、1年生が嬉しそうに入場しました。各学年による出し物は、2年生「学習について」3年生「特別教室について」4年生「先生について」5年生「行事について」6年生「大和田小のルールについて」でした。1年生が「大和田小は楽しそうだな」と感じるように、どの学年もさまざまな工夫があり、とてもわかりやすい楽しい発表でした。最後に1年生からも、お礼の言葉とともに、元気いっぱい、歌のプレゼントがありました。とても、素敵な会でした。