文字

背景

行間

児童の様子

5月13日(月)

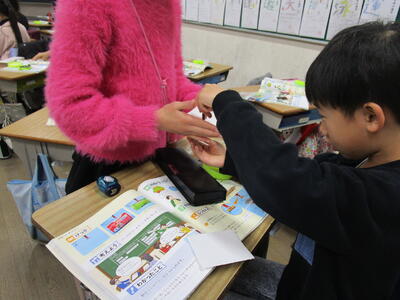

1年生、国語の「くまさんとありさんのごあいさつ」の音読の練習をしていました。子供たちから「くまさんとありさんの言葉の文字の大きさが違う」「読むときも大きさを変えて読むほうがいいと思う」という意見が出て、皆で読む練習をしていました。

2年生、体育館で、運動会の退場の確認をしていました。その後、先生が「皆で通して踊りましょう」というと、「やった!」と子供たちから声が上がりました。リズムに乗ってとても楽しそうに踊っていました。

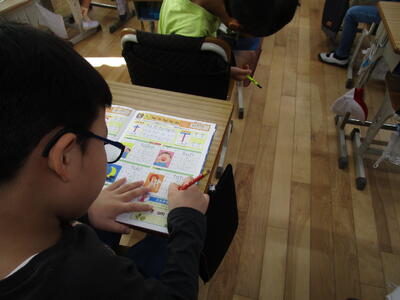

5年生、国語で「二つの新聞を比べ、なぜ記事の大きさや配置が違うのか」ということについて投げかけると、子供たちから「伝えたいことが新聞社ごとに違うから書き方が違う」という意見が出て、実際の新聞で確認をしていました。

6年生、国語の「春はあけぼの」の学習で「マイ枕草子を書こう」をめあてにしていました。まずは自分で季節を選び、ウェビングで思考を広げます。その後、広げた言葉の中から、使いたい言葉を選んで、書いていました。どんな作品ができるのか楽しみです。

5月10日(金)

1年生、シルクハットを使って、運動会の踊りの練習をしていました。膝を深く曲げたり、帽子をとってお辞儀をしたりと、動きをしっかりと確認していました。

2年生、踊りながら、場所を移動して、隊形を変えていました。とても、嬉しそうに踊っていました。

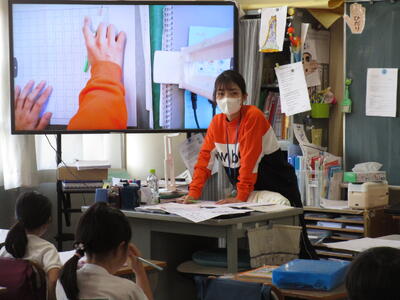

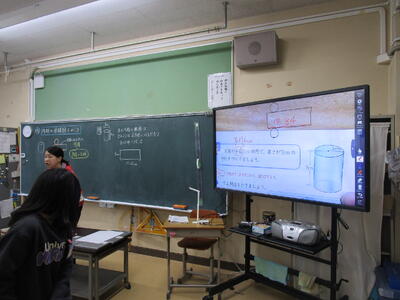

3年生、3組で4組の先生が社会を、4組では3組の先生が理科を教えていました。今年度、3年生も教科担任制を始めました。4組では、実際に育てているモンシロチョウの幼虫が、キャベツの葉を食べたり、糞をしたりしているところが、前の大きな画面に映し出され、皆で共有していました。子供たちの反応もとてもよかったです。

4年生、音楽で「あの青い空のように」を歌っていました。その後は、運動会で歌う「ゴーゴーゴー!」の歌を紅組・白組に分かれて練習しました。「音楽室で歌うときは、姿勢と音程に気を付けましょう」と先生からも話がありました。子供たちも3番の赤白が場所や音程を分かれて歌うところを楽しみながら歌っていました。

5年生、朝の時間に、子供たちが運動会でやる「エイサー」を掛け声をかけながら、踊っていました。シャキシャキ動けていてかっこいいです。

6年生、英語で「This is me」の授業です。自己紹介をしますが、今日は、前の時間に準備をしていた自分の宝物を英語で紹介します。皆で発音練習をした後に、英語専科の先生が、皆がイメージしやすいように、自分の自己紹介を手本でしていました。

5月9日(木)

1年生、運動会で使用するシルクハットをうれしそうに頭にのせて、ダンスの練習の前にラジオ体操の練習をしていました。何をしていても、かわいらしいです。

3年生、割り算を使った難しい問題に挑戦したり、割り算の問題作りをしたり、意欲的に頑張っていました。

5月8日(水)

1年生、生活科で朝顔の種をよく見てから植えます。虫眼鏡で種をみて、その形をカードに書いています。とてもよく見て形や色を書いていました。

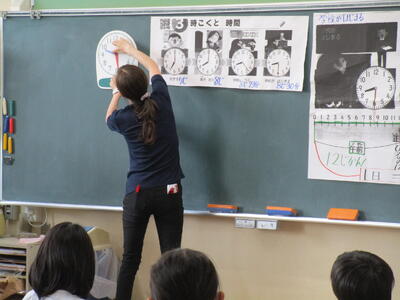

2年生、算数の「時こくと時かん」の学習です。大きな時計を使い、先生が前で時間や時刻の確認をしていました。隣のクラスでは、それぞれが動かせる時計を持ちながら確認をしていました。

3年生、音楽で「あの青い空のように」をやまびこで歌う練習をしていました。とてもきれいな声で歌っていました。

5月7日(火)

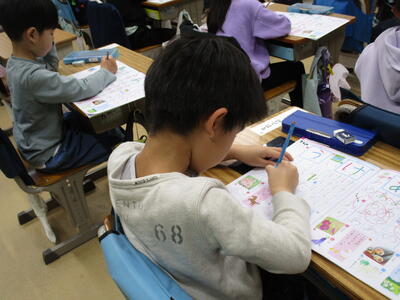

1年生、連休明けですが、元気に登校している児童が多かったです。ひらがなの「ま」を学習していました。「今日は字の形が難しいですね、特に丸の形が難しいですね。でも、皆さん、いつもよく見てとても上手に書いているから、皆さんだったらできるね。指を挙げて書き順を確認しましょう」と先生が言うと、一緒に書き順を空に書いていました。

3年生、外国語指導員の先生と自分の様子を英語で表す学習をしていました。「I am happy」など、ジェスチャーをつけながら英語で発音する練習やゲームをしていました。

4年生、掲示板に運動会の目標を書いていました。手形の中に、一人ずつの目標が書かれていました。

5,6年生は、それぞれ、体育館と校庭で運動会の練習をしていました。5年生はソーラン節の踊りの練習、6年生は組体操の隊形の確認でした。連休明け、お天気は、あいにくの曇り空で肌寒いくらいでしたが、熱中症の心配がなかったので、練習もやりやすかったです。

5月2日(木)

1年生、算数で「なんばんめ」の学習をしていました。大きな画面に教科書と同じ画像を映して、左から3番目を確認していました。子供たちが見ているものと同じなので、とてもわかりやすいですね。隣のクラスでは「前から1番目の人、立ちましょう」と先生が呼びかけると、子供たちがさっと立っていました。学んだことを生活の場面に生かすのも大切ですね。

2年生、国語で書くと同じでも読むと違う言葉の学習をしていました。「一本しかないはし」を子供たちが「橋」と「箸」だとアクセントが違うということに気づき意味の違いがわかるように読んでいました。

3年生、図書室に貸し借りだけをしに行きました。貸し借りをして、終わった子は、静かに素早く教室に戻っていました。

4年生、外国語指導員の先生と「天気」についての学習をしていました。楽しく取り組み、発音もきれいでした。

5年生は校庭で運動会のソーラン節の練習でした。動きが素早く一生懸命取り組んでいました。6年生は体育館で組体操の練習をしていました。練習を始めたばかりなので、腕立てふせの姿勢も辛そうでしたが、頑張る姿に逞しさを感じました。

5月1日(水)

1年生、体育館で学年合同で運動会の踊りの練習をしていました。説明を聞いて、先生が躍るのに合わせて、少しずつ踊っていました。「ちょっとむずかしいけど、うまく踊れていますね」と先生が声をかけると、ますます張り切って子供たちが躍っていました。

2年生、今日は雨のため、校庭での練習ができず教室で説明を聞いて、動画を見ながら練習していました。子供たちの覚えるスピードが速くて驚きました。

4年生、運動会で傘を使って表現運動をするようで、教室で、自分の傘がわかるように、名前をつけていました。とてもうれしそうに、子供たちは傘を広げたり、回したりしていました。

4月30日(火)

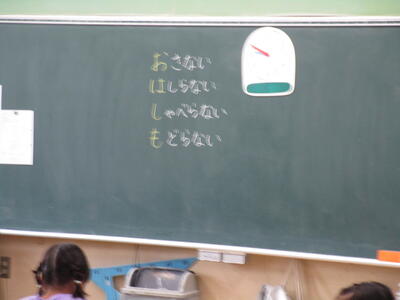

今日は2校時の途中から避難訓練がありました。避難経路を確認しながら「おはしも」を守って行動するのが、今日のめあてでした。避難訓練の前に、1年生の教室に行くと3クラスとも事前指導をきちんとやっていました。避難の時の約束や防災頭巾の取り方やつけ方、避難経路を確認していたので、1年生もしっかり約束を守って行動することができました。

4月26日(金)

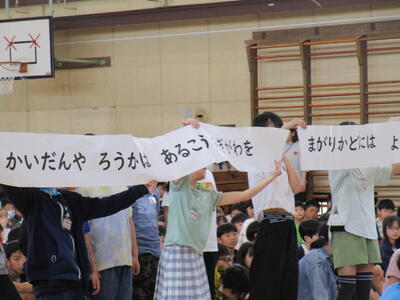

「1年生を迎える会」が代表委員会の企画・準備・進行で行われました。「大和田小は楽しそうだな」と1年生に思ってもらうために、各学年ごとにテーマを決めて1年生に伝えました。2年生は「学習」3年生は「給食」4年生は「先生」5年生は「行事」6年生は「大和田小のルール」です。大きなイラストや文字、寸劇など、どの学年も工夫を凝らして素敵な発表をしていました。1年生も楽しみながら、「大和田小」のことがよく伝わったようです。

4月25日(木)

1年生、明日の「1年生を迎える会」で発表する「さんぽ」を身振り手振りをつけながら、歌っていました。何をしていても、かわいらしいです。

2年生、4年生、5年生も朝の時間に明日の発表の練習をしていました。素早い動きや大きな声、身振りや手ぶりなど、明日が楽しみです。

4月24日(水)

1年生、図書の時間に使うファイルを出して、読書の記録のつけ方を話していました。他のクラスでは、鉛筆の持ち方を確認したり、ひらがなを書いたり、毎日様々なことを学んでいます。

4年生、金曜日の「1年生を迎える会」の学年の出し物の練習を体育館でしていました。先生クイズを考えて、1年生に〇✖で答えてもらうようです。

5年生、習字は教務主任の先生が担当です。今日は、第1回目なので、今まで学習した点画の種類の確認をしていました。とても意欲的に取り組んでいました。

音楽室からきれいな歌声が聞こえてきました。のぞいてみると、6年生が「つばさをください」の2部合唱の練習をしてみました。6年1組では、2組の先生が社会を、6年1組では1組の先生が図工を担当していました。社会では、「基本的人権の尊重の考えは生活にどのようにかかわっているのだろう」という学習問題について、資料を読み取り、考えていました。

4月23日(火)

3年生、朝の時間に漢字の学習で、皆で一斉に書き順を指を動かして練習したり、声に出して読み仮名を確認したりしています。

4年生、朝の時間に、100マス計算に取り組んでいます。繰り返し行うと計算が速く正確になります。子供たち、黙々と計算に取り組んでいました。

5年生、朝の歌で聞きなれない曲だなと思って教室をのぞくと、今日はクラスで決めたYOASOBIの「怪物」を歌っていました。大きな画面に歌詞を映して歌っていたのですが、とてもうまく歌えていて、驚きました。

6年生、体育館で「一年生を迎える会」の移動や発表の練習をしていました。ちょっとしたお芝居をやるようです。どんな発表をするのか当日が楽しみです。

4月22日(月)

1年生、国語で声の大きさの学習をしていました。先生が「教室で話す声は、どれくらいがいいのかな?」と聞くと多くの子供が「犬」に手を挙げていました。中には、「犬とライオンの間くらいがいいかも」という子もいました。

2年生、体育館で体育の授業が始まると、先生が準備をしていても体育係さんが中心となり掛け声をかけて準備運動を始めていました。別のクラスでは、今週の金曜日に行われる「1年生を迎える会」の練習をしていました。

3年生、音楽室で「ハッピーソング」という曲を聴いて、出てくる楽器を予想していました。

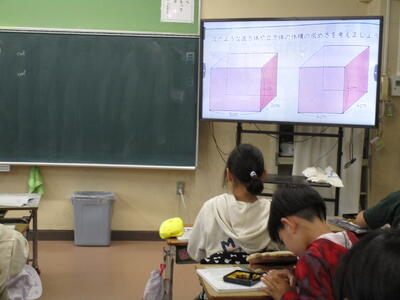

5年生、算数の体積の学習で、実際に縦3cm横5cm高さ4cmの直方体や、一辺4cmの立方体を、1㎤のつみきを使って組み立てていました。具体物を操作することで、意味がしっかり理解できますね。

4月19日(金)

1年生、算数や国語の学習に取り組んでいます。算数の数の学習で、大画面に教科書の絵を映しながら説明をしています。聞いている子供たちもとてもわかりやすそうです。国語では、はねやはらいに気を付けながら丁寧にひらがなの文字を書いていました。1年生、とても頑張っています!

3年生、朝の学習でローマ字にとりくんでいました。とても丁寧に書いています。5年生は、今日の懇談会の保護者の名札づくりをしていました。名札の裏側に、おうちの方の得意料理を描いている子もいました。見ているこちらもうれしくなりました、

4月18日(木)

1年生。校庭で学年合同体育です。教室で着替えをすませ、静かに校庭に移動してきました。先生の話を聞いて、とてもよく頑張っています。

2年生、国語の学習で、日記の指導をしていました。日記は会話文が多いので、教科書の例文を見ながら「かぎかっこ」の使い方の確認をしていました。

3年生、学年合同体育で50M走のタイムを測定していました。10mダッシュの練習を何本かした後に、50Mを4人ずつ走りました。走っている子供たちを応援する子供たちの元気な声が校庭に響いていました。

4年生、外国語指導員の先生が、今年度、初めての授業でした。英語で、自己紹介や挨拶をしたり、世界の国々を言ったりしていました。発音をまねながら、繰り返し、口に出して言うことが、英語になじむ秘訣ですね。

5年生、朝から「ジャンボリーミッキー」を元気よくとても楽しそうに踊っているクラスがありました。頭の働きも活性化しそうですね。

6年生、昨日は朝から「校歌」を録音したり、心の劇場に参加したり、忙しい1日でした。今日も午前は「全国学力学習状況調査」午後から「学習参観・懇談会」と盛りだくさんな1日です。昨日の疲れも見せず、集中して学力学習状況調査を行っている姿は、さすが6年生です。

4月17日(水)

朝の登校時間、8時前に学校についた子供たちは、中庭のところで待つことになっています。8時少し前に、教頭先生が子供たちを呼びに来て、先導して昇降口に向かいます。朝、校門に立っていると、自分から挨拶する子供が、昨年度に比べて大変増えました。

朝の時間に歌を歌ってるクラスや学年が多くありました。1年生、今月の歌「さんぽ」を身振りや手ぶりを付けて元気に歌っていました。5年生は、同じく「さんぽ」をとても美しい声で歌っていました。6年生、体育館で「校歌」の録音をしていました。さすが、ボリュームもあり、素晴らしい歌声でした。

6年生は、午後2時から劇団四季のミュージカル「エルコスの祈り」を鑑賞しました。厳しく管理教育する学校で、夢や希望、笑うことさえ忘れてしまった子供たちの前に、心をもった1台の「エルコス」というロボットがやってきました。エルコスの優しい心に触れた子供たちが、仲間を思いやる大切さ、人を思いやるすばらしさを知り、輝きを取り戻していくというお話です。最後にエルコスは・・・。とても真剣に鑑賞していたので、「感動した」「涙が出てきた」などの感想が子供たちから聞かれました。

4月16日(火)

3年生、音楽専科の先生と音楽室での授業で「散歩」を歌っていました。音程もしっかりとれていて上手に歌えていましたので、早速、手話をつけて練習を始めました。「歩こうは、二本指をさかさまにして動かします」と先生が言うと、すぐにまねをして、どんどん覚えていました。子供たちのものを覚えるスピード、本当に速いです。

4年生、社会で都道府県を覚えるのに一人ずつ端末を使って「都道府県かるた」をやっていました。画面上左上にに読み札が1枚出てきて、数枚表示されたとり札をとります。「世界にとびたつ成田空港」という読み札がでた子供は、うれしそうに「千葉県が出た」と話していました。子供たちとても楽しそうでした。

4月15日(月)

朝の時間に、春の交通安全週間に伴い、教頭先生が「歩き方や自転車の乗り方」について放送をしました。安全に気を付けて、道路には絶対に飛び出さないことや、おうちの人や先生と交通ルールをもう1度確認することなど、お話しされました。1年生もとてもしっかりと教室で放送を聞くことができました。放送が終わった後には、担任の先生から、「横断歩道では信号が青でも飛び出さず、一度止まって自分で右左をみてからわたりましょう」という話もありました。

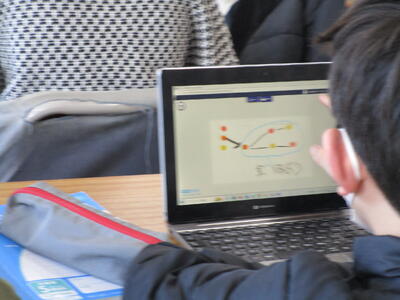

6年生、算数の線対称・点対称の学習でタブレットを使っていました。教科書についているQRコードを読み取ると、自分の画面にでてくる「M」の文字。画面上で、折ったり回転させたりすることができます。担任の先生が、「今年度、教科書が変わって、今まで動画だったものが、自分で操作できるようになりました。自分で確認してみましょう」と話していました。とても、便利で分かりやすいので、ぜひたくさん活用してほしいですね。

4月12日(金)

1年生、連絡帳に簡単な文字や数字を板書の真似をして書いていました。「学校で初めて書く自分の名前」を書いているクラスもありました。1年生の子供たちとても頑張っています!

2年生、漢字の学習をしていました。今日の漢字は「活」「曜」。「曜」は18画なので、先生が書き順や書き方を何度も一緒に確認していました。

4年生、自分の好きな春の花を描いていました。花壇には、チューリップや金魚草などたくさんの花が咲いていて、子供たちも楽しそうに描いていました。

5年生、英語専科の先生が、ABCルームで授業をしていました。初めての授業なので、挨拶の仕方や自己紹介の仕方を英語で確認しています。英語の先生は、料理がするのが得意なことやウーパールーパーをペットとして飼っていることを英語で画像を使ってわかりやすく紹介してくれました。また、例をあげて「英語はリズムが大切です。今年1年、リズムを意識して学習していきましょう」とお話しされ、子供たちもとてもよく聞いていました。

4月11日(木)

1年生、話の聞き方や水筒の飲み方、お道具箱の整理の仕方など、実際に子供たちがやりながら、確認していました。1年生の子供たち、頑張っています!

2年生、自分の好きなことを絵に描いていました。温泉や読書、サッカー、縄跳びなど、とても楽しそうに描いていました。

5年生、今年度着任した理科専科の先生が、担任の先生と一緒に1回目の授業で、お互いに自己紹介をしていました。

6年1組は、家庭科で生活時間をマネジメントする学習をしていました。自分の生活時間を振り返り、気づいたことや問題点をあげていました。「家族のだんらん時間が少ない」「夜寝るのが遅い」「手伝いができていない」など問題点について話し合っていました。3組では、2組の先生が社会科の授業で「資料集の中の偉人シールは自分のノートに使っていきます」など資料集の使い方について確認していました。2組の子供たちは、3組の先生と校庭でリレーの練習をしていました。6年生は、昨年度に引き続き、教科担任制の授業が始まりました。

4月10日(水)

1年生、今日は元気に全員登校しました。朝の会をのぞいてみると、3クラスとも子供たちがしっかりと先生の話を聞いていました。姿勢がよく、手のあげ方もピンとしていました。「自分のことは自分でやろう」と頑張っています

3年生、クラスで写真を撮るようで、昇降口から外に元気にかけだしています。子供たちも張り切っています。

4年生や5年生、自己紹介をしたり、自分で学級で使うものの準備をしたりしていました。昨年度末より学年が一つ進級し、子供たちのやる気があふれているのを感じます。

4月9日(火)

1年生96名が入学しました。式では、校長先生から「自分のことは自分で頑張ってやること、頑張ってもできなくて困ったら、先生や友達に言葉で伝えること」という話がありました。1年生は、お行儀がとてもよくしっかり話を聞いていました。その後、2年生のビデオメッセージを見て、担任の先生の発表の後、教職員の紹介がありました。入学式も終わり、最後に写真撮影がありました。ピカピカの1年生が明日から元気に登校するのを、みな楽しみにしています!

4月8日(月)

着任式・始業式がありました。着任式では着任された先生を子供たちが拍手でお迎えして、元気よく校歌を歌いました。その後、着任された先生からお話をいただきました。始業式では、校長先生から「言葉を大切にして温かい言葉をたくさん使いましょう。そして、皆で励ましあったり、勇気づけあったりしながら協力して素敵な学校を作りましょう」という話がありました。その後、皆が待ちに待った担任の先生やそのほかの先生方の紹介がありました。どのクラスの子供たちも、担任の先生を拍手と笑顔で迎えていました。その後、6年生は体育館に残り、学年集会で、学年開きをしていました。各クラスでは、担任の先生と子供たちが笑顔で学級開きをしていました。

3月25日(月)

修了式・離任式が行われました。修了式では校歌斉唱の後に、校長先生から5年生代表児童へ修了証書を渡しました。その後、今年度1年間を振りかえり、児童の成長についての話、生徒指導主任から春休みの過ごし方についての話がありました。続いて離任式では、離任される先生方から、それぞれ、お話を聞きました。「子供に教える仕事と思っていたけれど、いざ先生になってみたら、子供たちから学ぶことのほうがたくさんありました」「大和田小の子供たちと過ごした時間は宝物です」「短い間だったけれど、大和田小の子供たちと過ごせて幸せだった」など、先生方の思いが伝わってきました。新天地でもご活躍をお祈りします!

3月22日(金)

1年生、1年間で学校で学習した作文や生活科のカード等をファイルに入れていました。ファイルは、自分の書いたものでいっぱいになっています。1年間積み重ねてきたことを振り返る子供たちもうれしそうです。

2年生、お楽しみ会でジェスチャーゲームをやっていました。担任の先生の日ごろの授業の様子をジェスチャーで表現したり、お医者さんの様子を身振り手振りで表したりして、見ている子供たちがあてていました。

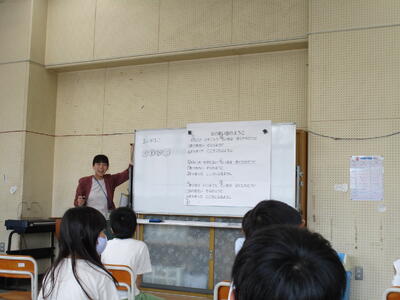

のびのびルームで、5年生が自分たちで作った委員会のポスターをもとに、委員会紹介を4年生にしていました。「代表委員会は、1年生を迎える会や卒業を祝う会などの計画や運営をしています。話すのが得意な人が向いています。話すのが苦手でも、担当の先生が、やさしく教えてくれるので大丈夫です。・・・」ポスターをもちながら、委員会の活動内容や向いている人などを紹介していました。全部の委員会の発表が終わると、4年生からは「私は、栽培委員会に入りたいと思いました。お花を育てると聞いて、お花が好きなので、楽しくやれそうです」など、感想がよせられました。

3月21日(木)

風も強く、寒い中、1年生のあるクラスは、レクリエーション活動を体育館でやっていました。準備運動で体を温めるために色探しゲームをやっていました。、先生が「白い色」というと、皆床の白いラインをタッチし「オレンジ色」というとマットの横にタッチしていました。子供たち、みつけるのも移動するのもとても素早かったです。

2年生、お楽しみ会やお別れ会があるようで、掲示物をみるだけでも、とても楽しみにしているのが伝わってきます。

5年生、学年合同でドッジボール大会を、チームに分かれて、張り切ってやっていました。元気いっぱいで寒さも吹き飛びそうですね。

3月19日(火)

3年生、社会科の昔体験で、洗濯板とたらいを使って洗濯をしていました。教室で洗い方を確認して、たらいをもって、いざ、外へ・・・!子供たちは、手を真っ赤にしながら、洗濯物をこすっていました。

4年生、教室で委員会のポスターを見ながら、「来年度、どの委員会がいいかな・・・」と考えていました。このポスターは5年生が、国語の「ポスターを作ろう」の学習で、クラスの委員会ごとに集まって書いたものです。限られた紙面の中でうまく伝えるための工夫が、いっぱいつまっていました。

6年生、昨日卒業式を終えたので、今日は誰もいない教室で、とても寂しいです。

3月18日(月)

第40回卒業証書授与式があり、6年生88名が無事、卒業しました。体育館で一人一人証書を受け取るときも大変立派な態度でした。さらに、6年生からの呼びかけや歌がとても素敵で、思わず涙がこぼれそうになりました。卒業してからも、益々元気に活躍してほしいと思います。「ご卒業、おめでとうございます!」

3月15日(金)

1年生、国語「お手がみ」の学習で、がまくん、かえるくん、かたつむりくんにいってあげたいことを考えて、その中の一人をきめて、手紙を書くところです。「誰に書こうかな・・・」「かえるくんにしよう!」「かたつむりくんは書くことが少ないかな」など、迷っていました。

2年生、卒業式に備えて、自分たちが育てた花の中で、きれいに咲いているものを選んで、体育館の通路に、並べています。卒業式は月曜日なので、水やりをしっかりしていました。花道ができて、卒業生も喜ぶに違いありません。

3月14日(木)

4年生、国語の学習で「木竜うるし」の音読劇の練習を2~3人でしていました。登場人物の権八や藤六になりきって読んでいました。

5年生、色版画で竜を表現していました。竜の形を彫ったり、黒い紙に色をのせたりするのは、大変な作業です。

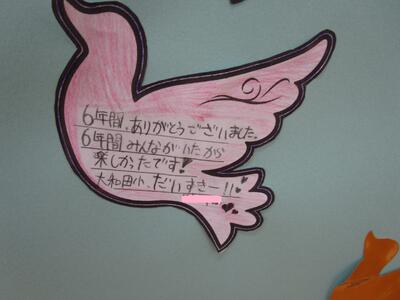

6年生、校内の学年掲示板に大和田小学校や在校生、教職員にあてたメッセージが掲示されていました。鳩の中には、6年生一人ずつからのメッセージが書き込まれています。6年生の感謝の思いが伝わってきました。

3月13日(水)

1年生が描いた6年生の似顔絵。卒業を祝う会では体育館に、その後は6年生の教室前に掲示されていました。今日は、その絵にリボンを巻いて、1年生が6年生の教室にプレゼントに行きました。とても、嬉しそうに、プレゼントを渡した1年生でした。しかし、担任の先生から、「今度の月曜日に6年生は卒業するので、もう、今週で会えなくなります」といわれると、1年生は、6年生に「ありがとう」をいいながら、手をにぎったり、バイバイをしたり、さみしそうな様子でした。

3月12日(火)

1年生、廊下にありがとうの花が掲示されていました。とてもカラフルだったり、にこにこと笑っていたり、見ているこちらも元気になります。

2年生、算数の「なんばんめ」の始まりの学習です。「今、自分が座っている席は、右から何番目ですか?右から3番目の人、手をあげましょう!」最初のうちは、確認しながら手を挙げていた子供たちも、何度か繰り返すと、素早く手を挙げていました。

3年生、国語「おにたのぼうし」の学習です。登場人物の気持ちの変化を考えながら読み進めていました。「おにだって、いろいろあるのに、おにだって・・・」の部分のおにたの気持ちを想像して、意見を活発に発言していました。

4年生、図工で「すてきな明かり」を作っていました。プラスチックダンボールにセロハンを張り付けていました。とても、カラフルに仕上がっていたので、中からライトで照らしたら、さらに素敵な作品になることでしょう。

5年生、体育館でサッカーの練習です。雨の日も寒い日も、子供たちは元気いっぱいです。

3月11日(月)

今日は、市川市では、「防災教育の日」です。朝から自分の身を守るためのシェイクアウト訓練をしました。その後、教頭先生から教育長のメッセージを代読し、校長先生の話があり、話の終わりには、全校で黙祷をしました。

3年生、音楽で1年間の振り返りをしていました。3年生で学習した歌の前奏を流し、曲名をあてていました。前奏を聞くだけで、数名の児童が手を挙げていました。「茶摘み」「エーデルワイス」「春の小川」など、教科書を見ながら、曲名を予想していました。

5年生、学級活動でお楽しみ会でしょうか。校庭で2チームに分かれて、一人トラック1周走り、リレーをしていました。走る子も全力、応援する児童も一生懸命でした。

6年生、体育館で卒業式練習です。今日は卒業証書授与の部分を練習していました。呼名で返事をして、卒業証書を受け取る練習です。受け取るときに、しっかりと礼をしている姿や、席に座っている児童の姿勢も大変立派でした。

3月8日(金)

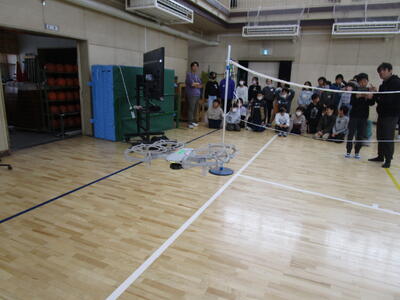

4年生、総合的な学習で「情報技術」について、講師の先生をお招きして、体験学習を行いました。3時間目は実際にCG技術、ドローン撮影など、最新の情報技術に触れ、4時間目は最新技術を活用した映像から情報リテラシーを学びました。児童は、興味深く学んでいました。

3月7日(木)

2年生、図工で「うきうきボックス」を作っていました。箱を切ったり、カラフルな紙を張り付けたりして、「くま」や「恐竜」「パンダ」など自分の好きな箱を作っていました。

3年生、算数で「そろばん」の学習です。今日初めてそろばんをさわった子もいたようで、そろばんに興味津々です。

6年生、卒業記念のオルゴールづくりが完成に近づいてきました。色を塗ったり、ニスを塗ったりしていました。

また、理科室では、別のクラスが「べっこう飴づくり」をしていました。火にかけてちょうどいい頃合いでとるのが難しく、「私のはまだ白かった」「焦げてしまったなど」・・・。とても楽しく活動していました。

昼休み、市川市教育委員会の方が、6年2組を取材に来ました。6年2組は12月の長縄集会の後に、クラスでもっと長縄を跳べるようになりたいという意見があり、「遊・友スポーツランキング千葉」の長縄8の字連続跳び部(3分間、高学年の部)に挑戦しました。2月末の記録が429回と今年度の部門の中で見事1位となりました。3分間で跳べた回数が、始めのうちは200回ほどだったのに、300回を目標に業間や昼休みに練習を重ね、目標を320回、350回と少しずつあげていき今回の記録達成となったそうです。「記録をだすのに大切なことは何ですか」という質問に対して「目標をもつことです」「失敗をしても、声がけをしていい雰囲気で練習できるようにすることです」「どんな時でも練習をすることです」・・・など、子どもたちが様々なく工夫や思いを持ちながら取り組んでいたことがわかりました。取材の方も、すごい速さで跳んでいる子どもたちに驚き、終わった後の質問にも張りきって答える姿に「きらきらと輝き、パワーもある子どもたちですね」と感動していました。

3月6日(水)

1年生、国語で「人と入」や「右と石」など「にているかん字」を探して発表しいました。子どもたちからは、いろいろな意見がたくさん出ていました。「大と犬」「日と目と田」などなど・・・。もっと発表したくて、たくさんの子が手を挙げていました。

2年生、二つのクラスでドッジボール大会をしていました。相手チームを一人当てたら1点になるようです。決められた時間の中で、何度でも当てられるし、当たった子も外に出なくていいので、たくさん動いて投げたり逃げたりできます。点数を多く取った方が勝ちのようです。

3年生、国語「強く心にのこったことを」で作文を書いていました。内容は「長縄大会のこと」や「犬が飼いたくてみにいったときのこと」「旅行のこと」などです。書き終わった作文を読みあっているクラスもありました。

5年生、算数「速さ」の学習で、単位の違う光の速さと飛行機の速さを比べていました。どちらかの単位に合わせると比べられるという説明を子どもが前に出て、聞いている子にしっかりと説明していました。

3月5日(火)

1年生、業間休みに教室に行くと、コマ回しをやっているクラスがありました。回せるようになった子がたくさんいて「見て見て!」とたくさんの子から声をかけられました。

2年生、算数、「もとの大きさの半分を二分の一という」ということを学習していました。昨日は折り紙で、今日はテープを使って確認しました。具体物をしっかり使うとわかりやすく学べますね。

4年生、図工の金槌の使い方や釘打ちの学習です。釘を打って、動くものを作っています。耳の部分を動かすと、ウサギになったり、犬になったり・・・。子供の想像力は本当に豊かで驚きました。

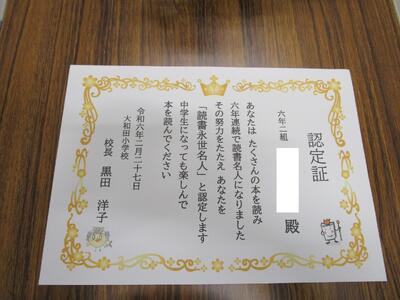

昼休み、校長室で「読書永世名人」の表彰をしました。読書永世名人は、6年間、読書名人(年間約100冊の本を読む人)になった人がもらえる賞です。「今、お気に入りの本は何ですか」と聞くと「かがみの孤城です。本で読んで感動したので、映画を見に行きました。そこでも感動したので、DVDを買って家でも見ています」と答えてくれました。本を読んで自分が想像した世界と映像化された世界を比べて楽しめるなんて素敵ですね。

3月4日(月)

1年生、国語「おもい出のアルバム」で、メモをもとに作文用紙に文章を書くところを学習していました。「題名は、うえの三マスあけます。」など、大画面を使いながら、わかりやすく確認していました。

6年生、卒業式にむけて、学年合同練習が始まりました。学年主任の先生から、卒業式にむけての心構えや流れ等を話した後に、姿勢や礼の仕方など礼法の練習をしました。礼の仕方は、先生から正しいお辞儀の仕方を教わった後に、二人組や三人組でしっかりできているか確認をしていました。

3月1日(金)

2年生、音楽で「こぐまの二月」を6つのグループに分かれて、楽器の演奏練習をしていました。練習の成果を授業の最後に発表しました。めあては「歌声と楽器の音を合わせて演奏しよう」なので、1グループずつ楽器をやり、それ以外の子どもたちが歌を歌っていました。楽器の演奏ときれいな歌声がよくあっていました。

4年生、理科室で水が沸騰しているときに出ている泡の正体を確かめるために実験をしていました。結果からわかったことを、ノートにしっかりとまとめていました。

6年生、来週からいよいよ卒業式練習がはじまるので、本校の過去の卒業式の録画を教室でみていました。「卒業式は皆さんがいままでやってきたことの集大成です。返事は短くはっきりとできるといいですね。これは、日ごろから返事をきちんとしている積み重ねです」と先生がいうと、児童は「はい」としっかり答えていました。

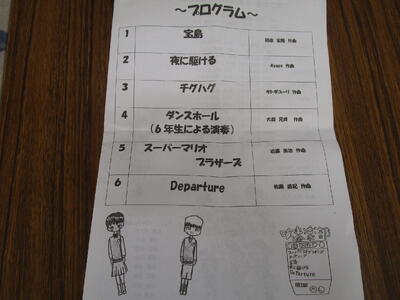

業間休みに、今日放課後に行われる吹奏楽部のスプリングコンサートの一部を4~6年生対象に演奏しました。6年生による「ダンスホール」と「スーパーマリオブラザーズ」の二曲でした。聞いている子どもたちも、どちらも聞きなじみのある曲で、とても楽しんでいました。

放課後、吹奏楽部のスプリングコンサートがあり、吹奏楽部の児童は、ユニフォームに着替えて、登場しました。客席には、吹奏楽部の保護者や児童がたくさん座っていたので、初めのうちは緊張した面持ちでしたが、演奏を重ねるとともに緊張もほどけていったようです。6年生だけの演奏「ダンスホール」がおわると、下級生がプレゼントを渡す場面もありました。「スーパーマリオブラザーズ」では、数名の先生が、演奏に一緒に参加しました。最後は、「Departure」で、6年生の旅立ちにふさわしい壮大なメロディーを部員たち全員で力をあわせて奏でました。

2月29日(木)

2年生、図工「いっぱいうつして」で、ものの形に切り取った紙を置いて、その周りを絵の具を付けたスポンジでたたいていました。魚や昆虫をかたどって、海の中や森の中を作っていました。

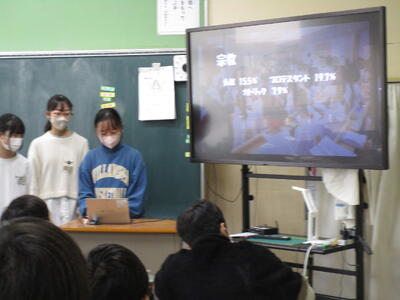

6年生、教室前に1年生が描いた似顔絵が掲示されています。教室では、卒業記念ででオルゴール作りをしたり、社会で日本とかかわりの深い国について調べて発表したりしたいました。調べる観点は、宗教や文化などで、画像と文でわかりやすく伝えていました。

業間休みには、吹奏楽部がスプリングコンサートの演奏の一部を体育館で1年生~3年生対象に発表しました。「ちぐはぐ」は踊りながら演奏するシーンがあり、「スーパーマリオブラザーズ」はゲームで聞きなじみのある曲だったので、低学年の子たちも、楽しみながら聞いていました。

2月28日(水)

1年生、風が強い中、体育でマラソンをしたり、ボールけりをしたりしていました。ボールを少し離れたコーンにあてるように皆頑張っていました。

1年生の別のクラスでは、図工の「はことはこをくみあわせて」の学習で箱を組み合わせて、作りたいものを考えていました。

3年生、理科の磁石の学習で、砂場で夢中になって砂鉄を集めていました。「磁石にくっついてきた」「いっぱい集まった」「もさもさしている」などつぶやきながら、集まった砂鉄を見て、子どもたちはとても嬉しそうでした。

2月27日(火)

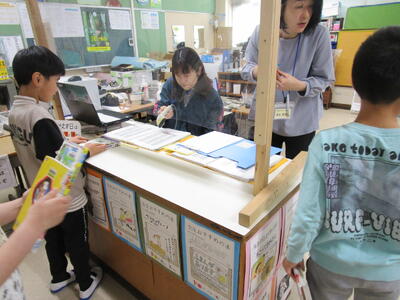

5年生が国語の学習で作ったおすすめの本を推薦するために作った帯。実際にその帯をつけた本が、図書室に置かれています。今日は、1年生が図書室を使っていましたが、帯を見て、本を手に取り読んでいる子もいました。

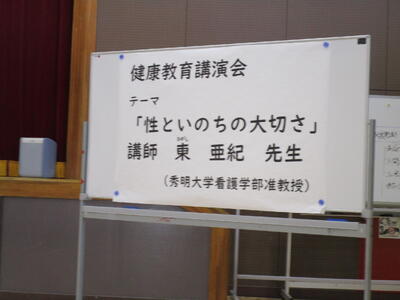

6年生、昨日の5時間目に秀明大学看護学部准教授の東 亜起(ひがし あき)先生による健康教育講演会がありました。演題は「性といのちの大切さ」で、3つのねらいをもってお話しされました。一つ目は思春期の心と体の変化と生命誕生について理解すること。二つ目は自分と他者の命や体を大切にする態度に気づくこと。三つ目身の回りにある様々な性の多様性と性情報に気づくための知識をもつことです。スライドや絵本を使いながらのわかりやすい話に、60分間、6年生は真剣に耳を傾けていました。最後に子どもたちから「性を学ぶことは生きることを学ぶことだということがわかりました」などの感想が寄せられました。

2月26日(月)

1年生、国語「学校のことをつたえあおう」で、先週、いろいろな先生にインタビューしたメモをもとにして、メモを整理して練習したり、クラスの皆の前で発表をしたりしていました。

2年生と4年生。学級活動の時間を使い、交流会をやりました。30人ずつくらいのグループにわかれて、4年生が考えた遊びを2年生と一緒にやりました。「おにごっこ」や「ケイドロ」「だるまさんが転んだ」など、とても楽しそうに仲良くすごしていました。

3年生、国語で辞書を引く練習です。先生が教科書に載っている言葉を言うと、皆が、辞書をひきます。中には、10秒もかからず引ける子もいました。辞書にたくさんの付箋がはってあり、日頃からよく使っていることがわかりました。

5年生、国語でミニビブリオバトルをしていました。6つのグループにわかれて、その中で自分のおすすめの本を紹介していました。自分のおすすめの本について話すので、どの子もしっかりとその本のおすすめポイントをグループの人に伝えていました。

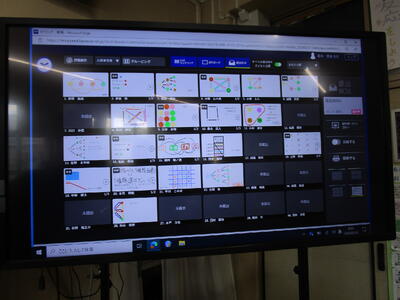

6年生、算数の「場合を順序よく整理して」の学習で、一人一台端末を利用して、自分の考えをわかりやすく表しています。表だったり、図だったり、様々な自分の考えを子どもたちは端末で表現しています。できあがったものは、前の大画面で全員分を皆で共有したり、二つの考えを大きくして検討したりすることができ、とても便利ですね。

2月22日(木)

1年生、生活科「かぞくはなかよし」で、先生が「家族が笑顔になる時は、どんな時ですか?」の質問をしました。子どもたちからは「掃除や食事のお手伝いをしたとき」「家族で遊んでいるとき」「兄弟で仲良くしているとき」など様々な意見が出ていました。

3年生、理科の磁石の実験で、紙をはさんでも釘がつくかどうかを確かめていました。「10枚でも釘がつくよ」「11枚・・・12枚でも」と紙の枚数を増やして確かめていました。

5年生、算数で、方眼紙を使って円柱づくりに挑戦です。「三角柱や六角柱より難しい」と言いながら、夢中になって作っていました。

2月21日(水)

昨日は、偶数学年の学習参観があり、今日は奇数学年の学習参観があります。3年生では、学習参観で「安全マップ」の発表会をするクラスがあり、その発表の準備をしていました。子どもたち張り切っています。

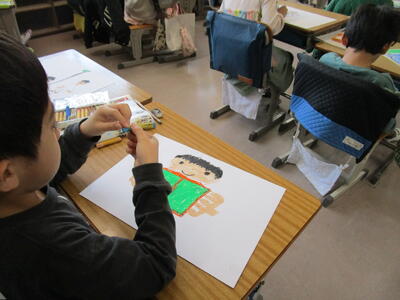

6年生、図工で「なりたい自分の姿」を表現し、廊下に掲示してあります。医者や弁護士、バスケット・野球・テニス・サッカープレイヤー、宇宙飛行士、ダンサーなどなど。一つ一つの作品に動きが感じられ、丁寧に作られています。

2月20日(火)

1年生、昨日の「卒業を祝う会」の振り返りをしていました。「6年生と手をつないで入場するのがドキドキした」「手話が上手にできた」「6年生が喜んでくれてうれしいけれど、さみしい」など自分のことをしっかりと振り返っていました。

2年生、図工の作品「まどのあるたてもの」が全クラス分、図工室に飾られていました。全員分集めると、カラフルで新しい街ができたかのようです。

算数の学習で、2年生は、箱の形の頂点や辺の数を調べていました。4年生は、立方体や直方体の展開図、5年生は三角柱や六角柱の展開図に挑戦していました。

2月19日(月)

「卒業を祝う会」を体育館で全校で行いました。6年生が、5年生の用意したアーチをくぐって、1年生と一緒に入場し、ひな壇に並びました。ひな壇に並んだ6年生は、少し照れながら笑顔をみせてくれました。その後、各学年の発表がありました。トップバッターは、4年生の〇×クイズ。2年生は、「にじ」の替え歌や劇。3年生は、並べ替えクイズと「負けないで」の歌。

その後、5年生が6年生のいいところ「ベスト3」を劇をやりながら発表し、その中で「にじ」を6年生と一緒に歌うシーンもありました。5年生と6年生の合唱は、迫力があり、体育館に響き渡りました。1年生は、「ありがとうの花」の替え歌を手話を交えて歌いました。どの学年の発表も、6年生に感謝の気持ちを込めて、一生懸命に発表していました。

その後、プレゼント紹介がありました。1年生からは6年生の似顔絵、2~5年生からは花紙で作った桜の木で、どちらも体育館に掲示されていました。6年生からは、各クラスにストロー入れのプレゼントが紹介されました。最後に6年生が「旅立ちの日に」を歌いました。間奏に、下級生と先生方に思い出と感謝の言葉を入れ、素晴らしい歌声を披露しました。

2月16日(金)

6年生が国会議事堂を見学に行きました。国会議事堂は圧倒的な存在感がある建物でした。

議事堂内は天井が高く広々としており、長い廊下が続いています。子ども達は、少し緊張した面持ちでした。長い階段をあがり、中央広間や本会議場、天皇陛下の御休所など、厳かな雰囲気の中、見学を進めることができました。

日本の政治の中心となる場所を実際に見学することができ、実りある校外学習となりました。

1年生、国語の「おはなしどうぶつえん」で「本のよさがつたわるようにしょうかいしよう」をめあてに友達に本を紹介していました。自分の好きなページを開きながら、好きな理由をしっかりと話していました。

3年生、ALTの先生が来校して、英語で自己紹介をしたり、皆に今日の様子を聞いていました。まだ、2時間目なのに、「おなかがすいている人?」と英語で質問をされると、たくさんの子が手をあげていました。

2月15日(木)

2年生、卒業を祝う会の練習の様子を録画して、教室で見返しています。録画をみながら、振り付けを確認している児童もいました。改善点をみつけて練習し、よりよい発表になるといいですね。

3年生、朝の会で日直2名がスピーチをしていました。皆の前で話すのは緊張すると思いますが、堂々と何も見ないで1分ほどのスピーチをしていました。スピーチが終わると、聞いていた人たちから質問がでていました。

6年生、朝から卒業式に向けて学年合同で歌の練習をしていました。美しい歌声が校内に響いていました。

2月14日(水)

1年生、生活科の「かぜとなかよし」で、自分が作ったおもちゃを使って外で遊んでいました。

2年生、卒業を祝う会で、自分たちがつけるお花を作るところです。花の作り方の説明も、手元を拡大して大きな画像で見られるので、とてもわかりやすいですね。

5年生、1組で3組の先生が、2組で1組の先生が、3組で2組の先生が道徳の授業をしていました。先生方にとっても、1つの教材で3クラス授業をやるので、内容や教材研究が深まります。