ohnosyo’s diary

豊作だぁ、豊作だぁ!!

9月25日、5年生が北方にあるミニ自然園の田んぼの稲刈りをしました。

講師は、みどりのみずがき隊の皆様です。

のこぎりがまを使って稲を刈ります。

今回は、稲を刈る、刈った稲を運ぶ、運ばれてきた稲を束ねると作業が3つあり、分業しました。

最も重要な作業である「稲を束ねる」。

束ね方について、丁寧にレクチャーしていただきました。

作業開始。

まずは、稲を刈ることから。

運びやさんも、稲がバラバラにならないよう、細心の注意を払って受け取っていました。

束ねる係の人たちも、おだがけしやすいように稲の端をそろえて束ねることができました。

豊作でした。

学校まで持ち帰り、おだがけしました。

2週間ほど乾燥をさせてから、脱穀を行います。

お米になるまでにはもう少し時間と手間がかかります。

米作りの苦労を実感した5年生でした。

いじめについて考える

9月19日、3年生を対象に、人権擁護委員の方による人権教室が行われました。

テーマは、「いじめ」についてです。

題材となる話をビデオで見ながら、場面ごと、登場人物ごとに、その気もちについて考えていきます。

意見交流が盛んでした。

友達の様々な考えを聞いていくことで、場面に応じた望ましい姿について見出していくのです。

心を耕した時間でした。

人権擁護委員さん、ありがとうございました。

最後に、人権キャラクターのまもるくんとあゆみちゃんのキーホルダーをいただきました!

走り方教室

9月18日、5年生と6年生を対象に、トップアスリートによる「走り方教室」を行いました。

講師は、短距離走日本一の記録をもつトップアスリート。

昨年も、学校保健講演会や走り方教室でお世話になった方です。

子どもたちも覚えていました。

ストレッチで体をほぐし

スキップや大股ジャンプなどの、走る動作につながる動きを

最後は、「足の裏で地面を押すイメージで!」と、ダッシュを

腕の振り方、上体の位置、目線と足先の向き、ピッチ・・・

速い走りにつながるポイントを丁寧に教えてくださいました。

6年生と一緒に給食を食べて、すっかり仲良しに。

今後、陸上部の練習も指導してくださる予定です。

訓練、訓練!!

9月16日、午後から消防自動車が2台も校庭に。

市川北消防署の消防士さんたちの訓練が行われていました。

ちょうど下校の時間帯と重なり、「何しているのだろう?」と校庭に見に来た大野っ子たち。

はしご車からはしごが伸びて屋上に。

屋上に荷物を降ろして訓練の準備を。

大野小学校の校舎を使っての訓練は初めてなので、入念に準備をしていました。

「なかなか始まらないなぁ~。」と、首を長くして待っている保育クラブの子どもたち。

ロープを使って3階まで登ったり

3階から降下したり

訓練は夕方まで続きました。

消防士の皆様、お疲れさまでした。

11月の総合防災訓練まで、大野小学校で訓練する機会が何回かあるとのことです。

貴重な機会ですので、多くの子どもたちが見学できるようにしていきたいと思います。

ぜいたくな食べ比べ!

9月12日、3年生が梨の食べ比べをしました。

社会科「梨農家の仕事」の学習の講師でもある梨農家さんのご厚意で、豊水、あきづき、甘太の3種類を食べ比べました。

形、大きさ、色、かおり・・・、見た目の違いを確認して

食べ比べです。

歯ごたえや味の違いをたくさん発見しました。

ひと切れが大きかったのもあり、みんなじっくりと味わっていました。

「いつも食べる豊水よりも、甘くておいしい!」

「スイカの味に似てる」

「リンゴみたいにシャキシャキ」

「豊水は、あまずっぱい」

「あきづきは甘いから好き」

「かんたは初めて食べた」 と感想を。

一番人気は豊水、甘酸っぱくてみずみずしいという声が多かったです。

今回の食べ比べで自分好みの梨を見つけた子どもたち、「市川の梨が食べたい!」ではなく、「甘酸っぱい豊水が食べたい!」とか「歯ごたえのあるあきづきがおいしいよね。」などと、品種名で梨トークができるようになったことでしょう。

ぜいたくな学習でした。

貴重な体験の機会をいただき、ありがとうございました。

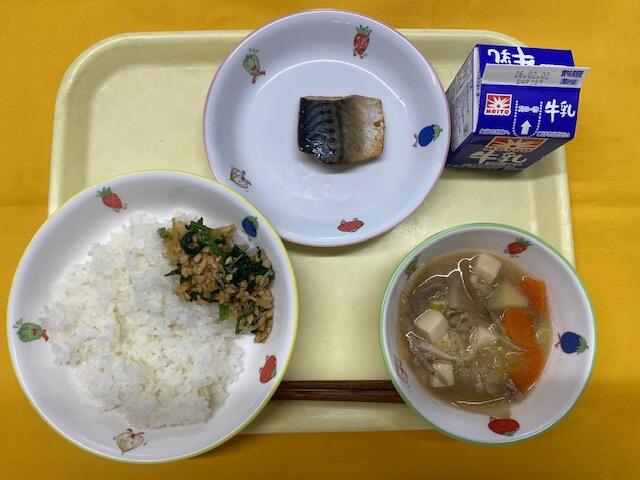

キンパ風混ぜご飯

キンパ風混ぜご飯