ohnosyo’s diary

交通安全教室

7月1日、1年生と3年生を対象に、交通安全指導員の方々による交通安全教室が行われました。

3年生は、主に自転車の乗り方について

ヘルメットの着用はもちろんのこと。

サドルやハンドルの適切な高さについても具体的に説明してくださいました。

体は大きくなったのに、自転車が小さいままだと危険であると。

次に、自転車の乗り方について。

左足は地面、右足はペダルに。

後ろ見て、前見て、もう一度後ろを見てから、こぎ始める。

それでは、みんなも!

最後に、自転車は車と同じ仲間であると確認を。

交通ルールも車と同じなのです。

安全に乗ることができるようにしましょう!」

1年生は、横断歩道の渡り方について学習しました。

右見て、左見て、最後にもう一度右を見て、手を挙げて渡る!

交通安全指導員の皆様、ありがとうございました。

素敵な作品が!

6月30日、6年生を対象に、陶芸教室が行われました。

初めに、作り方について、デモンストレーションを。

作品作りに!

薄くならないように、広がらないようにと・・・。

模様もつけて

素敵な作品ができました!

素焼き、釉薬塗り、本焼きとお任せし、仕上がった作品が届く予定です。

色がつくと趣も変わることでしょう。

仕上がりが楽しみです。

人権ちゃんも大人気!

6月30日、2年生を対象に、人権擁護委員の方による人権教室が行われました。

先生の名前当てクイズで盛り上がり

テーマにつながるお話を聞きました。

登場人物になりきって気持ちを伝える子どもたち。

たくさんの意見が出ました。

自分を、相手を、みんなを大切にすることを学びました。

人権ちゃんも大人気!

次回は、3年生です。

人権用議員の方、ありがとうございました。

インターネットトラブル防止教室

6月27日(金)、3年生から6年生を対象に、市川市教育委員会による「インターネットトラブル防止教室」が行われました。

インターネットをどのように使っているのか。

インターネットの良い点と悪い点・・・、子どもたちはよくわかっていました。

しかし・・・、

大野小4年生から6年生までの子どもたちの事前アンケートの結果から見えてきたものは・・・。

なんと、6割以上がゲームとSNSに利用しているとのこと。

学習に使用しているのは、1割未満・・・。

中学や高校になると、学習に使用する割合が限りなくゼロに・・・。

そこで、本題となるインターネットトラブルについて。

千葉県または、市川市の実態から、

被害者の7割弱が、小中学生であること。

また、75%が、被害にあった子どもたちから先に、投稿しているとのこと。

発達段階に合わせ、子どもたちがメディアリテラシーを身につけられるよう、大人が繰り返し伝えていかなければならないと、私自身が学んだ「インターネットトラブル防止教室」でした。

市川市教育委員会の方、貴重なお話をありがとうございました。

相手の立場に立って!

6月27日(金)、6年生を対象に行ってきたキャリア教育、最後は、IT関連のお仕事をしている方です。

様々な会社の仕事がスムーズにいくようなシステムを開発しているとのこと。

それぞれの会社に合わせていくためには、常に相手の立場に立って考えないといけないと。

日本国内のみならず諸外国の方々とも仕事を。

国によって考え方や習慣も違うので、そこにも合わせていかなければならないと。

PTA会長としての顔をもつ講師に、「仕事で身につけたことで、PTA会長として生かせることは何か。」と質問が。

一つは、リーダーシップが取れるようになったことと。

もう一つは、やはり「相手の立場に立って考えること。」とのこと。

様々な家庭があり、様々な考え方があるので、それぞれを大切にしていくこと。

その中で、大野小を幸せな学校にするために、リーダーシップをとっていくことが求められるとのことでした。

6年生として、大野っ子を幸せにするためにと活動しているところが重なったのかもしれません。

耳を傾け、熱心に記録する姿が見られました。

大野っ子一人一人の立場に立って幸せにしていく方法を考えていくと、感謝の言葉とともに伝えていました。

今後、講師の皆様から学んだ「社会で求められる力、必要とされる人」についてまとめていきます。

皆様、ありがとうございました。

梨づくりの仕事

3年生は、社会科で梨づくりの仕事について学びます。

早速、梨農家さんに学びます。

この時期の仕事は、「摘果」です。

よい実だけを残し、おいしい梨にするための大切な作業です。

一本の枝に20個以上実をつけています。

この中から一つだけ残します。

どれがよい実なのか、見分ける作業は、プロにしかできないことなのでしょう。

今回は、プロ仕様のはさみを使って、摘果体験をします。

3年生の皆さんも体験を。

摘果した、かわいいミニミニ梨

大切に持ち帰った人も多かったようです。

次回は、残した梨を大切に育てるための「袋かけ」の作業です。

梨農家さん、ありがとうございました。

皆様に支えられ・・・

1年生、鍵盤ハーモニカ講習会

ヤマハの先生が、鍵盤ハーモニカの使い方や音の出し方について教えてくださいました。

音を出してみると・・・

これから、たくさんの曲に出会うことでしょう。

ありがとうございました。

2年生、夏野菜の育て方講習会。

授業参観に合わせて、JAいちかわの営農指導員の方から、夏休み中の野菜の管理の仕方について話を聞きました。

野菜を大きくするにはどうしたらよいか。

雨が降った後、水やりは必要か。

子どもたちの質問は、尽きませんでした。

暑い昼下がりでしたが、実際に野菜の鉢を見て、お世話の仕方について学びます。

梨農家さんも一緒に、個別の相談に応じていただきました。

どんな野菜にも効くという肥料も分けていただきました。

夏休み中も、たくさん実をつけることでしょう。

ありがとうございました。

6月27日(金)、授業参観後に親子清掃をしていただきました。

トイレも隅々まで、教室の床も磨き

窓ガラスもピカピカに

200人以上の方が参加してくださった親子清掃、普段は手の届かないところまできれいにしていただき、とても気持ちの良い校舎になりました。

蒸し暑い中、ご協力いただきましたことに感謝しております。

ありがとうございました。

保護者会への参加も、ありがとうございました。

枝豆の名前の由来って・・・

ある朝、梨農家さんから、かごいっぱいの枝豆が届きました。

名前の由来の通り、枝に実がついているので「枝豆」というのだとか。

枝にたくさんついている枝豆に興味津々の大野っ子。

早速、枝から実を外してくれました。

翌日、2年生が給食用の枝豆を枝から外す作業を手伝ってくれました。

採りたて、枝から外したての枝豆なので、甘くておいしかったです。

大野っ子の皆さん、2年生の皆さん、枝豆を提供してくださった農家の方、ありがとうございました。

唯一の正解なんてない!

6月23日(月)、6年生にキャリア教育をしてくださったのは、建築家の方々。

お客様と設計する人や専門家、実際に作る人がチームを組んで、考えたことを実現させていくこと。

みんなでつくると、いいものが完成することがわかったとのこと。

疑問や不満、やってみたい気持ちを原動力に、想像できることを実現できるように頑張ってほしい!

唯一の正解なんてない。みんな違って、どれもいい!

「3人寄れば文殊の知恵」、そんなことわざが思い浮かびました。

みんなで知恵を出し合い、協力して活動していくと、予想以上の成果が出る?!

そのためには、コミュニケーションをとっていくことが大切なのでしょう。

ありがとうございました。

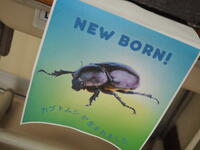

星に願いを・・・、New Born!

今年も梨農家さんから、七夕用の笹が届きました。

早速、事務室の皆さんが、七夕コーナーを作ってくださいました。

短冊に願いを書いたり、笹飾りを作ったり・・・。

お金持ちになりたい。

いつまでも友達と仲良くしたい。

早く走ることができるようになりたい。

ケーキ屋さんになりたい。

ママとずっと一緒にいられますように。

長生きできますように。

願いよ、届け!

カブトムシが、さなぎに、もぞもぞと良く動く元気なさなぎに!

そして、

成虫1号!

命あふれる大野小です。

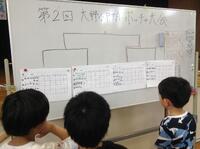

第2回 ボッチャ大会

6月21日、PTA主催、第2回ボッチャ大会が行われました。

ボッチャを体験したばかりの4年生が、競技の説明を。

まずは、各チーム4リーグに分かれ、予選です。

どのリーグも白熱した試合ばかり。

最後まで結果がわからないのが、ボッチャの面白いところでした。

予選結果

準決勝戦、決勝戦

結果発表&閉会式

優勝チームにはメダルが授与されました。おめでとう!

おもちゃとお菓子のプレゼントも!

PTA役員の皆様、ボッチャ大会の企画・運営をありがとうございました。

とても楽しい時間でした。

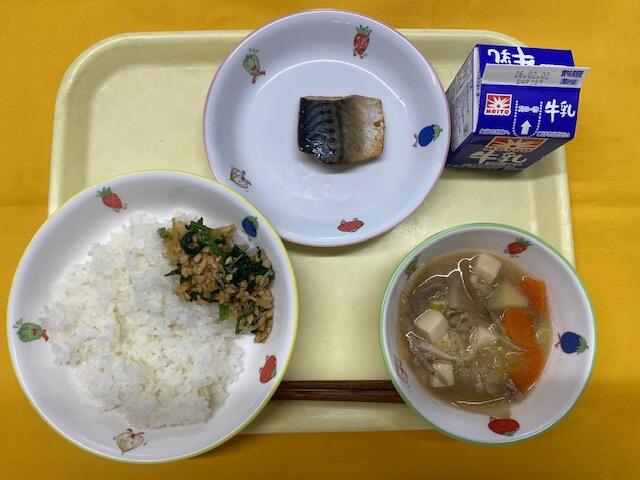

キンパ風混ぜご飯

キンパ風混ぜご飯