文字

背景

行間

学校・児童の様子

Diary(1月31日)

3年生全員に配られた「市川かるた」。44枚に名所や施設、文化人などが登場します。

社会科で市川市の北部や南部、中央部などの特色を学びました。その総まとめとして、カルタを使ってスリーヒントクイズに勤しんでいます。

Diary(1月30日)

6年生はキャリア教育の一環で、様々な職業の方から話を聞いたり質問したりしました。パティシエ・時計修理士・動物飼育員・K1ファイター・IT企業社員などの話に真剣に耳を傾けていました。「働くってどんなこと?」に自分なりの考えやイメージが持てれば小学校段階は十分です。

最近、毎日のように貸し出しているグローブは、去年の1月30日に平田小に届いた、大谷翔平選手寄贈のもの。だから、今日1歳の誕生日を迎えました。何のお祝いもできませんが、みんなに知ってほしくて…。

1年生が自画像に挑戦していました。1色でべた塗してしまう場面を見ますが、色を混ぜながら丁寧に塗り分けています。クレヨンでパーツを描いた後、明るい鼻から順番に顔、耳・首と暗い部分へと彩色して、素敵な顔が出来上がりつつあります。

Diary(1月29日)

今日は朝から大忙し!1年生が昔遊びの体験をするので、地域の方にお手伝いいただきます。剣玉・お手玉・おはじき・あやとり・こま・ベーゴマ・ダルマ落としなど、クラスごとにいろいろ教えていただきます。

さすがに1年生にベーゴマは難しい。若い先生曰く、「初めて見ました」だそうです。

4年生は、マリーンズベースボールチャレンジです。スタッフの方と、ボールの受け方や投げ方のコツを聞いてやってみると、上達していくのがよくわかります。また、体育でも取り組んだティーボールもやりました。

気持ちのよい青空。全員が黒い帽子を被っているのがわかりますか?マリーンズの「M」の入った帽子をプレゼントしてくださいました。

Diary(1月28日)

昼休みは、覚えてきた百人一首を競う練習会。今日は、図書室で40枚の部、マルチルームで80枚の部が行われました。白熱する会場。特に図書室は、机を叩く音が…。

3時間目に、近隣5園の年長児を迎えて、5年生が学校探検(理科室や音楽室、図書室、1年生の教室などを巡る)と体育館レク(だるまさんがころんだ等)の2コースに分かれ、グループごとに活動をしました。来年度1年生で入学すると6年生としてペア学年を組みますので、今から仲よくなれることを願って…。

Diary(1月23日)

1時間目から6時間目まで、6年生3クラス交代で調理実習です。今日は、ジャーマンポテトを作っています。ジャガイモの皮むきやくし形切りにした玉ねぎなど、手つきが危なっかしい子もいれば慣れた子もいます。

学年内の教科担任制なので、担当は一日中家庭科室でジャガイモの匂いに包まれるのです。

2年生は教室と廊下を使って、学年全員で「おもちゃランド」を楽しんでいます。自分たちで作った遊び道具を置いたお店と客を交代しながら、様々なブースを回って、手作りの景品までもらっています。

的あての写真を見てください。左の女児の顔の辺りを通過する黒っぽい矢がわかりますか?

平田小は、学校のどこでも本が読める「まるごと図書館」を目指しています。

昼休みに、校長室の前で1年生が楽しそうに本を読んでいました。なんとも微笑ましい様子で思わずパチリ!

また、1年3組の図書の時間を使って、「平田小読書チャレンジ100」1年生の部で100冊を読破した2人を表彰しました。担当手書きの世界に一枚だけの賞状にも羨望のまなざしが寄せられました。

Diary(1月22日)

書き初めの校内展示をご覧いただけるのは、今週末までとなっています。教室前に掲示してあるもののほか、学級代表作品は、1階保健室手前のスペースにありますので、こちらもどうぞ見てお帰りください。

Diary(1月21日)

教室を回っていると、真剣な顔つきで彫刻刀を動かしている4年生がいます。自分の作品に没頭できるように、机の向きが工夫されたり静かなBGMが流れていたり…。彫刻刀を使った版画は、4年生で初めて登場しますから、手の置く場所や彫る方向、彫られる線の感じなど基本的なことをしっかり学んでいます。

1年生はローラーに絵の具をのせて紙に模様を描いているクラスもあれば、凧を作って飛ばすクラスもあり様々です。

昨日に引き続き、今日は点訳友の会の方々にお願いして、点字の仕組みを学ぶとともに、実際に作る活動を通して視覚障がい者にとっての点字の重要性について学んでいる4,5年生です。

1年生は生活科で昔遊びの体験でしょうか?1時間目から校庭で竹とんぼを飛ばしています。なかなかコツがつかめず、何度も繰り返す子供たちに、先生のワンポイントアドバイスの声も聞こえます。

Diary(1月20日)

4年生と5年生が、午前中に総合的な学習の時間で福祉体験をしています。ブラインドウォーク体験では、アイマスクを着用して介助役が体育館から2階のマルチルームまで案内します。何も見えない子が介助役の肩に手を置きながら、「今、どこ?」などと不安を口にします。誘導するときは、やさしく細かく声をかけています。

明日は点字体験をします。

車いす体験では、敷かれたマットに踏切版を置いて坂に見立てたり、マットから後ろ向きにして降ろしたり、福祉協議会の方に教わりながら取り組みました。

Diary(1月18日)

市内小学校区すべてで、避難所開設訓練が実施されました。平田小の体育館にも、市の担当職員と町会役員、そして3年生の父子が参加して、食糧・物資班や保健・衛生班、施設管理班、情報班などに分かれて確認や作業が進められました。

プライベートテントをはじめとして、バルーンライトやソーラーパネル、BOXトイレ、ディスクベッドを組み立てます。何度経験してもなかなかうまくできないものもあります。だからこそ訓練が大事なわけで、最後は常備しているアルファ米の非常食を食べました。

Diary(1月17日)

今日は、4年生から6年生が第八中学校のALT織田竜馬先生に英語の授業を教えていただきました。パワーポイントや動画を使い、あいさつや自己紹介をしながら英会話を楽しんでいました。写真は、4時間目とは思えない意欲ある4年生の授業の様子です。授業が終わっても、職員室までついてくる竜馬先生ファンがいました!

Diary(1月15日)

来週公開予定の校内書き初め展のために、教室前(一部少し離れた場所)の廊下に掲示が始まりました。上手と表現するより、よい字だなぁと感心する作品が並んでいます。折角ですから、他クラス・他学年の作品もぜひ鑑賞していってください。 ※時間帯と入口など、配付済みの案内プリントでご確認ください。

Diary(1月14日)

図書室前の廊下には、手作りの百人一首の札が上からぶら下がっています。各教室でも取り組む姿が多く見られるようになっています。

ロング昼休みは、4くみダイヤ(情緒学級・下学年)の学級でお店屋さんが開かれていました。事前にチケットをもらっていたので覗いてみると、1年生やたんぽぽ学級の子供たちがいます。手には、配られた財布を持って、買い物を楽しんでいました。

Diary(1月9日)

昼休みに音楽室で、吹奏楽部入部説明を兼ねた演奏会がありました。希望者だけではなく、学年全員で見学しました。身を乗り出したり手拍子したり、好きな子は少なくなさそう。あとは個々の判断に委ねられます。

楽器紹介中!

Diary(1月8日)

保護者駐輪スペースにあるセンダンの木は、葉をすべて落として実をたくさんつけています。植物の変化にも敏感な子供たちが増えてくれることを期待しています。

Diary(1月7日)

今日と明日の2日間で、3年生以上が書き初めです。真剣なまなざしは、さすが6年生!1/20から1週間、保護者に肩に見ていただけるようになっています。校内への入口や時間帯などは、おたよりを参考にしてください。

保健室手前のスペースに、今年も平田っ子神社が登場しました。願い事を記す紙も用意されていますよ。

Diary(25.1.6)

2学期終業式は、インフルエンザの広がりの兆候が見られたので、各教室でのオンラインで行いましたが、今日は体育館に集まりました。2025年は、教頭先生の話でスタートです。また、各学年代表の先生の今年の抱負も聞くことができました。子供たちはどんな思いを胸にしているのでしょうか。

Diary(24.12.24)

冬季休業の始まりの日。職員室のコピー機の裏や冷蔵庫の中などをきれいに掃除したり不要なものを処分したり…。子供たちの声がない中で、ゆったりとした時間が流れています。

Diary(12月19日)

1年生の教室では、図工で変身キットを自作していました。とても楽しそうで、サンタクロースも手伝っています。

1年生の教室や校内を見学していた、かわいらしいお客さまを発見!来年度入学する園児です。

家庭科室では、5年生がごはんとみそ汁を作っています。煮干しで出汁をとり、大根や油揚げを具にしています。炊けたご飯は、家庭では味わえないおこげが混じっています。いいなぁ。

Diary(12月17日)

体育館に6年生が集まって書き初めの練習をしています。3,4校時は4年生。明日は、3年生と5年生の番。昨年と違うのは、ストーブの灯油が燃える匂いがないこと。エアコン様様です!

Diary(12月16日)

日本の伝統的な遊びを通じて、日本の文化や歴史的仮名遣いに親しみをもつことをねらいに、今年も百人一首に取り組みます。学年等に応じて枚数に違いこそあれ、配付される一覧表を見て真剣に覚えるからビックリ。1月末から2月初めにかけて、「大会」ではなく「練習会」で競い合います。今日は、帯時間を利用して5年生が取り組んでいました。

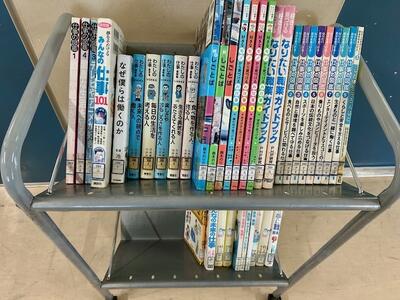

高学年の廊下には、学習に活用される図書が置かれています。5年生は、国語で『雪わたり』(宮沢賢治)を学習するので、同じ作者の本を公共図書館からも借りて並んでいます。6年生はキャリア教育を始めるにあたって、関連する本を集めたようです。高学年のまるごと図書館スペースには、長椅子が運ばれてきて、座って読めるようになりました。