文字

背景

行間

今日は久しぶりにしっかりと雨が降った一日でした。朝、雨脚が強くなる中、プールセットを持ってくる子供たちが何人もいました。「午後になったら、入れるかもしれない。」と言って、持ってきた子供たちもいました。

3年生 体育科の授業です。

マット運動の学習です。前転、後転、開脚前転、開脚後転の練習をしています。基礎基本の技なので、手の位置、目の位置、どの順番で体がマットにつくのかなど、丁寧に行っています。

5年生 学級活動の様子です。

来週の林間学校に向けて、活動グループのリーダー決めや活動内容の確認を行っています。この行事を通して、子供たちがまた一つ成長して戻ってくることを楽しみにしています。

2年生 音楽科の授業です。

いつも子供たちは元気いっぱいの歌声を響かせています。今日も「ドレミの歌」で身振り手振りを入れながら、歌っていました。

4年生 図工科の授業です。

「つなげて くんで すてきな形」の作品鑑賞をしています。

子供たちの発想の豊かさには、いつも感心させられます。斬新な素晴らしい作品を仕上げていました。

向かって左が「おかしな帽子」向かって右が「ちょうちん帽子」です。

6年生 理科の授業です。

根から取り入れた水は、植物のどこを通っているか?を本時のめあてに、葉・茎・根を断面に切って調べました。

くきを横に切るんじゃなくて、縦に切って観察をしました。

断面にプツプツ穴があいていて、ストローみたいに水を吸いこんでいるのではないかと予想を立てていました。

今朝は市川警察署から登校時の見守りとして、4名のお巡りさんが来てくださいました。この時期は、鬼高小学校と交互に回ってくださっているようで、登校下校時に来てくださるそうです。

子供たちは校門まで来て「おはようございます」と、いつものように挨拶をした後、お巡りさんが「おはよう」と声をかけると、途端に固まって「おはようございます」と言って、急ぎ足で学校に入っていく子が多かったです。「大丈夫だよ、みんなを守ってくれるためにいてくださっているんだよ。」と伝えますが、制服のインパクトが強い子供たちでした。

歯科検診(1年生・3年生・5年生)がありました。今回は給食を挟んでの検診だった学年もあり、しっかりと歯磨きをしてから検診を受けました。校医の先生には、乳歯においても虫歯をそのままにせず、しっかり歯医者さんに行くことをご指導いただきました。

6年生 国語科「パネルディスカッションをしよう」の様子です。

本時のテーマは「役に立つ習い事」でした。パネリストが役に立つ習い事について、意見と要点をまとめて伝えます。「水泳」「ダンス」「英会話」等が挙げられました。そして、習い事に行くことでのメリットを根拠を提示して伝えていました。また、フロアーからの質問にも答える様子が、さすが6年生。積み重ねができていると感じました。

2年生 国語科「生き物クイズで知らせよう」の様子です。

生き物クイズを作成し、1年生と交流をする言語活動を行う予定です。 その準備として、自分が出題しようとしている動物について、図鑑を活用して調べています。

子供たちは楽しく主体的に調べ学習に取り組んでいました。

今日は1年生が学校探検をしました。1階から3階まで小グループになって活動していました。職員室や校長室、きこえの教室など人がいる場所では、入室時のあいさつをして先生方から許可をもらいます。きっと、学級で練習をしてきたのでしょう。退出時もそろって、「失礼しました。」としっかりお辞儀をして、次の場所へ向かっていました。

校長室では周りの掲示物や展示物を、じっくり眺めていました。歴代の校長写真を見て、いくつあるのか数えていました。また、校長への質問もありました。「校長先生は、校長室で何をしているのですか?」と子供たちに聞かれました。その質問に対して、「ここでは、学校に来られたお客様とお話をしたり、先生方と会議をしたりします。また、お家の方に配るお手紙の点検や文章を作ることもします。」と答えました。

学校探検、自分たちでしっかりと活動できました。( ´∀` )

2年生 図工科の授業です。

紫陽花と周りの様子を描いていました。「じぶんいろ」の絵の具を作りながら、色をぬっています。

子供たち一人一人、紫陽花やその周りの描き方が違います。その豊かな想像性や発想の豊かさを大切に育てていきたいです。

掲示されるのが、とても楽しみです。

3年生 水泳学習の様子です。

水に入っていても、熱中症にはなります。こまめな水分補給と、休憩を入れながら活動しています。

水慣れの後、泳力別に練習をします。

4年生 理科の授業です。

「とじこめられた空気と水」の実験をしました。

この実験から、とじこめた水に加える大きさを大きくしていくと、とじこめた水の体積は変わらない。ことを実感していました。

今日は湿度も高く、蒸し暑い日でした。その中でも、休み時間には元気に外に出て遊び、大汗をかいて教室に戻る姿、稲荷木小の子供たちは元気です。

4年生 外国語活動の授業です。

「曜日を尋ねたり、答えたりしよう。好きな曜日を伝えよう。」を本時のめあてに取り組んでいます。

動画を観ながら伝え方の確認や発音の聞き取りをしています。

今日はお昼の会がありました。全校が体育館に集まるのも久しぶりです。

まず、生徒指導の先生からのお話です。

①挨拶について:友達、先生、地域の方に明るく相手から言われるのではなく自分から挨拶はしましょう。

②名札:登校したら、名札はつけえる。当たりまえのことだけど、その当たりまえをしっかりと。

③言葉遣い:友達に対して優しい言葉遣いで接しよう。人にやさしい人は、相手にも優しくされる。

次に安全の先生からのお話です。学校で一番事故が多いのは、雨の時期。しかも、6月が多いです。

①廊下や教室は、走らない。

②遊具を使っての、押し合い、もみ合いはしない。

㉑傘の使い方。雨の日の過ごし方をもう一度、見直してみよう。

最後に表彰です。健歯児童(6年生2名) 本校代表として表彰されました。

6年生 家庭科の授業です。

野菜炒めを作ろうということで、グループで協力して取り組んでいます。

野菜の洗い方から、野菜の切り方、炒め方等、事前学習で学んだことを実践します。

彩りよく、美味しそうな野菜炒めを作ることができました。

今日はオープンスクールです。4時間目、5時間目を参観時間として行いました。

子供たちは緊張しながらも、とっても嬉しそうな表情で自分の頑張りをアピールする姿が微笑ましく感じました。

保護者の皆様には、本日、参観された様子を家族の話題の一つにしていただき、子供たちの自身や次の目標につながればと思います。

多くの保護者、地域の方々に参観していただきました。本当にありがとうございました。

≪参観前の様子≫

6年生 国語科の授業です。

ディスカッションをしています。本時の議題は「ドラえもんで一番便利なものは?」です。

3年生 算数科の授業です。

少人数での学習は、子供たちにも好評のようです。「たくさん発表できるから」「わからないところを聞きやすい」等の子供たちの声が上がってきています。授業の中で喜びや楽しさを感じてほしいです。

1年生 教室を訪れると、たくさんのてるてる坊主が・・・

子供たちに理由を聞いてみると、「昨日、プールができなかったから、次はできるように作ったの。」と話してくれました。心がキュンとなりました。天気の神様、どうか今度のプール入らせてください。

今日は一日雨で、水泳学習だった学年は登校の時に「雨だから今日できない!」と口をとんがらせて言いながら、学校に入っていきました。一日雨の日に、子供たちは休み時間をどのように過ごしているのか、校内を回ってみました。

3年生

カード遊び(神経衰弱)

レク係が作成した、スクラッグアウトです。

トランプ(ババ抜き)

5年生

タブレットや読書

自学習に取り組んでいる子もいました。

2年生

トランプや読書をしている子が多かったです。

どの学年、クラスも、工夫した休み時間を過ごしていました。( ´∀` )

4年生 国語科の授業です。

漢字辞典のプリントに取り組んでいました。漢字辞典の仕組みを知り、漢字を調べることが目的です。

どの子も、集中して漢字辞典を引いていました。

2年生 音楽科の授業です。

鍵盤ハーモニカに取り組んでいます。指くぐりの練習です。

5年生 算数科の授業です。

少数のわり算で小数点の移動について、しっかり押さえています。

少人数にクラスを分けて、一人一人にわかる授業を目指してます。

今朝は体調不良や嘔吐等で早退する児童が数名いました。急な気温の変更が原因という場合もありますが、疲れが原因という子もいるようです。十分な睡眠としっかりと朝ご飯を食べてくることを、ご家庭でも声掛けとご協力をお願いいたします。

6年生 外国語活動の授業です。

「週末をどのよう過ごしたか聞き取ろう」をめあてに、活動をしていました。

過去形の言い方を学びました。これから授業の中で活用していきます。

5年生 図工科の授業です。

「糸のスイスイ進め!糸のこ探検隊」の教材で、電動のこぎりを使っています。板を自分が思いつくままに切っていき、発想豊かに作品として仕上げていきます。

難しい凹凸の部分も、慎重に板をゆっくり動かしながら上手に切ることができました。

これから、ヤスリをかけて絵の具で色を塗ります。どんな作品ができるのか楽しみです。

6年生 学級会の様子です。

「眠れない」という議題に対し、解決方法をクラスで話し合っていました。司会、書記等をたてて、子供たちだけで話し合いが進んでいきます。

子供たちが意見を出した解決方法には、たくさん運動する、画面を見ない、アイマスクをつける、自然を見る等、たくさんの意見が出ていました。最後、司会や書記からひと言、その他の仲間に向けて発信していました。

学級会は積み重ねです。色々な、議題に対して子供たち同士で悩み、考え、意見を出し合う。まさに、協調性や主体性が身に付きます。そういった面では、しっかりと力をつけています。

今朝、校門に立つ時間が少し遅れてしまいました。職員玄関を出た瞬間、3年生の昇降口のほうから、「校長先生」と叫びながら走ってくる児童1名がいました。振り向くと、その児童が「今日、早く登校して校長先生に挨拶してないから。おはようございます。」と、話してくれました。その言葉と姿に、心が熱くなり、本当に嬉しかったです。稲荷木小の子供たちは、こういった相手を思いやる優しい子供が多くいます。誇りです。宝です。

今日はプール開き!天気もプール日和で、6年生、5年生が入りました。天候に恵まれて、どの学年も計画した回数分の水泳学習ができることを願います。

1年生 生活科「あさがおとなかよし」の授業です。

アサガオの葉をこすだして、自分の手の大きさと比べてみました。

3年生 社会科の授業です。

これまで学習してきた市川市の地図についてテストをします。今日は、そのテスト前のクイズに取り組みました。

3年生 道徳科の授業です。

「みんなの学校なのに」を教材にして、よりよい学校生活を送るために自分は何ができるか考えました。

一人読みで気になったことを線で引きます。

自分の考えを伝え合います。

友達の考えや意見に共感したり刺激をもらったりします。

5年生 学活の時間です。

宿泊学習に向けて、しおりの読み合わせをしています。

互いのクラスをteamsでつなぎ、合同での学活を行っています。体育館に集まってするのではなく、涼しい教室でこういった取り組みをするのもICT機器活用として有効なことです。

今日は一日雨で、子供たちの中にも気分が整わない子もいました。私は、下校時の天候だけが心配でしたが近隣の学校とも情報共有した中で通常日課の下校といたしました。部活動まで取り組んで、子供たちが元気に下校していったので、一安心です。

4年生 体育科の授業です。

体育の指導力アップのために3日間、講師の方が来て授業に入っていただいてます。

講師の先生が前転や後転を交えて連続技を見せます。子供たちは技のイメージができたところで練習開始。

友達同士で見合って、ポイントがしっかりできていれば、赤帽子になります。

補助倒立がきなかった子供たちが、授業が終わる頃には全員が目標を達成し、自信をもって活動する姿がありました。

1年生 図工科の様子です。

廊下に掲示してある、学年の作品を見て、良さを発見する活動です。

1年生が鑑賞の活動ができるようになったことは、大変うれしいことです。

1年生 算数科の授業です。

「いろいろな かたち」の単元から、身の回りについて色や性質、位置など属性と捨象して、形をいろいろな観点でみることで、形の特徴や機能を捉えることができます。

3年生 算数科「一万をこえる数」の授業です。

クラスを少人数で分けて、さらにきめ細かな指導に取り組んでいます。

出席番号順で偶数、奇数に分けて活動をしています。

今朝、登校時の荷物にはプールセットを持ってきている子供たちを何人か目にしました。今週水曜日から水泳学習が始まります。また、22日(土)はオープンスクールです。子供たちの頑張りや輝いている姿を、保護者の方に参観していただきたいです。

4年生 図書室の様子です。

学校図書館員が「図書館の謎をさぐる」をテーマに分類番号を意識した活動を行いました。

自分が興味を持った本の分類番号を知ることで、ほかの図書館でもその番号から探せることを、子供たちは学ぶことができました。

6年生 国語科の授業です。

話し合いの手法の一つ、パネルディスカッションを行う準備をしています。グループでテーマについて話し合い、一斉に共有しています。

異なる意見を持つ3人以上で座談会をするというパネルディスカッションの特徴も担任の先生が伝えていました。

実りあるディスカッションになるよう、グループで準備を進めてほしいです。

4年生 総合的な学習の時間の授業です。

環境問題を大きなテーマに「水問題」について調べました。そこから、ポスターをタブレットを活用して作成します。

みんな、センスのいいポスターを作っていました。仕上がりが楽しみです。

2年生 図工科

あじさいのスケッチをするのにタブレットを活用していました。細かいところまで見て、スケッチをしていました。

5年生 国語科の授業です。

言葉の文化「漢文に親しむ」学習の様子です。漢文のひびきを味わいながら、言葉の意味を学んだり共感したりしていました。

3年生 音楽科の授業です。

リコーダー講習会を行いました。リコーダーの講師を招いて、持ち方や指の置き方、吹き方などを教わりました。

また、リコーダーの種類も実際に持ってきていただき、音の違いや特徴を学ぶことができました。

見て左からバス・テナー・クライネソプラニーノ・ソプラニーノ・ソプラノ・アルトの順です。

今年度2回目の避難訓練がありました。

地震発生の第一次避難から給食室火災発生の第二次避難の訓練です。子供たちは、授業を行っている場所から先生の指示で「お・か・し・も」を意識して避難できました。

私からは「命は一つしかない。失った命は絶対に取り戻すことはできない、大切な命。だから、一人でも命を落としてはいけない。」自分の命は自分で守れるよう、訓練で勉強したことを思いだして、安全に正しく行動するよう伝えました。また、「登下校中に地震が起きた場合について、どのような避難や身の守り方すべきか、お家の人と話し合いましょう。」と、伝えてあります。ご家庭にて話題の一つにしてください。

6年生 理科の授業です。

「体のつくりとはたらき」で、唾液のはたらきを調べました。

ご飯粒を入れたジッパー付きの袋が2つ

1つは唾液、もう1つは水が入っています。

体内と同じ温度40℃の湯に入れます。

この実験から唾液を加えることで消化するはたらきを学びます。

4年生 算数科の授業です。

「分度器を使って角をかこう」が本時のめあてです。

30℃の角を書くために一つ一つ丁寧に分度器の使い方を教えています。

これからは、自身の活用(練習)になります。

2年生 算数科の授業です。

ひき算の筆算のしかたを考えています。

式に対する答えが合っていればよいのではなく、

それまでの過程を大切に、答えまで導き出す方法を

丁寧に教えています。

職員によるプール清掃を行いました。

炎天下の中での作業は、とても大変でした。

職員数が少ない本校に、教育委員会からもお手伝いに来ていただき、

大変助かりました。でも、やっぱり暑かったです。(;^_^A

2時からスタートしましたが、やはり完全に終了したのが4時半です。

来週から水泳指導が始まります。子供たちが元気に楽しく活動できることを願ってます。

今朝8時20分過ぎに、女の子が一人登校してきました。その女の子は、いつもは元気で笑顔が素敵な子です。今日は元気がなく、顔の表情も硬い感じでした。「おはようございます」と声をかけると小さく「おはようございます」と下を向いて返してくれました。そのまま見守っていると、その子は体育館の端に隠れてしまいました。ゆっくり、その場所に行くと、その子が泣いていたのです。「どうしたの?」と声をかけると、また歩き始めて、「お母さんとケンカしちゃった」と言いました。私が、「そうなのね。でも、何が原因でケンカになったのか、自分なりにわかっているの?」と尋ねると、「わかってる。私が忘れ物ばかりしちゃったから」と話してくれました。「大丈夫!次、気を付けよう。気分を切り替えて学校で楽しく過ごして、お家に帰ってから仲直りしよう。」「今日一日、楽しく過ごしてね」と伝えると、笑って、「うん」と頷き、昇降口に入っていきました。

私は教職員に、子供たちが校門を出る時は笑顔で帰れるよう教室を出してほしいと伝えています。ご家庭でも、毎朝、子供たちを笑顔で送り出していただけると、気持ちよく朝のスタートが切れると思います。よろしくお願いいたします。

耳鼻科検診(1年・3年・5年)がありました。

特に問題はありいませんでした( ´∀` )

3年生 図工科の授業です。

「にじんで広がるものがたり」では、白のクレヨンで下書きをしたところに、水をのせて色を混ぜることでにじんだ模様ができます。

宮沢賢治の作品「やまなし」の世界観を感じさせる作品から、独特な世界観を表現している作品まであって、仕上がりが本当に楽しみです。

6年生 外国語活動の授業です。

「日常生活について紹介し合おう」では、身振り手振りを入れて、自分の1日の様子を伝えました。

とても上手なスピーチで、参観していて感心しました。外国語指導員に本校のレベルを尋ねると、市内の中でもトップのレベルとおっしゃっていました。

3年生 社会科の授業です。

市川市のようす、北・中央・南の特徴をことばや地図記号を使って、地図に入れていく学習です。

明日は、職員でプール清掃を行います。子供たちが気持ちよく水泳の授業ができるよう、頑張ります。

連日、暑い日が続いております。4月に着任して出張以外は毎朝、子供たちを校門で迎えたいと立っています。その勲章として、右側の頬と手の甲が日焼けしています。もう少し、日焼け対策をしながら、子供たちと挨拶を交わしていきたいです。

子供たちの熱中症対策も、暑さ指数を見ながら安全第一で活動を進めてまいります。

6年生 外国語活動の授業です。

この時間は担任が一人で外国語活動をする時間です。

本時のめあてが「週末の日課についての発表練習をしよう」です。

練習回数をこなし、自信が持てるように友達同士でリハーサルです。

4年生 外国語活動の授業です。

本時のめあてが「天気をたずねたり、答えたりしよう」です。

グループで天気に合わせて遊びを誘ったり、好きな天気を伝え合ったりしていました。

4年生、6年生の外国語活動を参観して共通していることは、実用英語であること、伝え合いの場が必ず設定されていることです。そして、外国語に慣れ親しみながら、各学年の系統的な単語や会話を身につけています。

6年生 図工科の授業です。

「ステンシル版画」に取り組んでいます。下書きのないまま、カッターで切り取っています。

この切り抜きに、私は感動してしまいました。

子供たちは、感性で切り抜いて模様を作っています。その模様が素晴らしい。この後、スポンジで色付けをして版画の作品と切り絵としての作品と、ツーウェイ作品ができるようです。世界に一つだけの作品になりそうですね。

今回教科書にない教材ですが、しっかり教材研究をして、より良い教材を選んでくれています。

今日は5年生が、千葉ジェッツアカデミーコーチの授業を受けることができました。2時間の授業で素晴らしい経験と思い出ができました。

サプライズとして、千葉ジェッツのプレイヤー 西村 文男選手が稲荷木小学校に来てくださいました。子供たちも大喜びでした。

まず、ウォーキングアップとして、コーチが伝えた言葉の文字数だけ、グループを作る活動しました。子供たちだけでは人数が足りないグループのところに、快く参加してくださった西村選手。子供たちはとても嬉しそうでした。

次に、フリースロー対決です。6つのゴールに対して、1組3グループ2組3グループで、クラス対決に盛り上がりました。

いよいよ、ゲームです。男子のチームには、西村選手も入ってくださり、貴重な経験となりました。

最後に、集合して西村選手への質問や西村選手から子供たちに向けてのメッセージをいただきました。

今朝は「なしの実」読み聞かせがありました。

2年生・4年生の子供たちがワクワクしながら、読み聞かせを待っているのが印象的です。読み聞かせが始まると、どの子も集中して聞いています。

本当にありがとうございます。

<4年生の読み聞かせ>

<2年生の読み聞かせ>

清掃の様子です。

稲荷木小学校の子供たちは、本当にお掃除の仕方がとても上手です。そして、自分のためでなく、誰かのためにきれいにする心が素晴らしいと思います。これからも、その心は大切にしてほしいです。

今日は午前中に、第一回 学校運営協議会を開催しました。学校運営協議会とは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営にに取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。

学校運営協議会の主な4つの機能として、①校長が作成する学校運営の基本方針を承認②学校運営について意見を述べることができる③教職員の任用に関して意見を述べることができる。④学校関係者評価を行う、この4つの内容について年間回数3~4回、会議時間は1~2時間で行っております。

「

教育委員会からも2名来校し、辞令交付とこの協議についての説明をしていただきました。

校長からは、今年度の学校経営方針と重点的な取り組みを説明しました。

1年生 国語の授業です。

「まがり」「おれ・おりかえし」「むすび」に気をつけて書くことをめあてに、子供たちは丁寧に練習をしています。

熟語として覚えて、語彙をたくさん増やしてほしいです。自分自身のものとするためには、活用することが大切です。

1年生 生活科の授業です。

「あさがおとなかよし」で、あさがおの観察をしています。

子供たちは、葉っぱの大きさやぐんぐん伸びた蔓の長さに、子供たちは大喜びです。

校内を回っていると、咳をしている子や鼻をかむ子が増えてきました。気温の変化もありますが、ハンカチを持ってきていない子や汗をかいてそのままの子もいます。また、睡眠不足で体調を崩している子もいるようです。衛生管理と体調管理を子供たち自身が意識できるように、ご家庭の声掛けをお願いします。

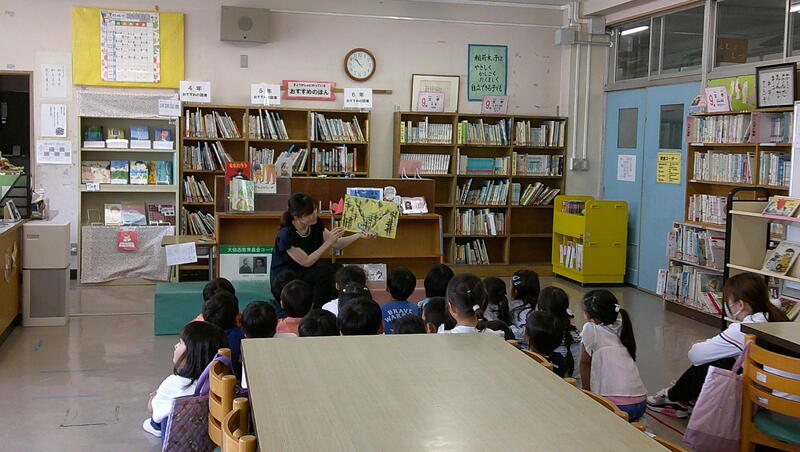

1年生 学校図書館員による読み聞かせの様子です。

国語の教科書におすすめの本が紹介されています。その1冊を読み聞かせしています。

来週19日(金)まで初夏の読書週間です。できるだけたくさんの本に触れて、読んでもらおうと、学校図書館員も工夫しています。

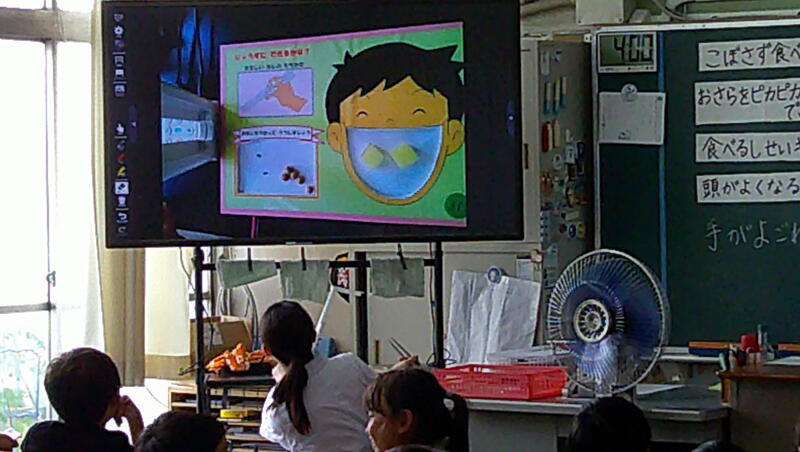

栄養士の実習生 精錬授業の様子です。

今週1週間教育実習に来られていた方の精錬授業をするために、2年生のクラスで行いました。

学級活動に位置づけて、「箸の正しい使い方を覚えよう」を題材に実践しました。

子供たちが、先生に協力をしようとする姿がとても印象的でした。

ICT機器を活用し、子供たちが正しいお箸の持ち方ができるよう、教師モデルを見せていました。(ユニバーサルデザイン)特に、大きさが小さくなればなるほど、お箸の使い方の難易度も上がり、最後のお米は教師モデルも苦戦するほどです。

クリアーできるごとに帽子の色を変えて、一番難しい級をクリアーするとウルトラマンになります。子供たちの意欲を維持させながら楽しく活動することができました。

4年生 自学ノートに取り組む様子です。

一人一人、好きな課題を設定して調べ学習に取り組みます。子供たちのノートを見ると「絵文字について」「世界の国旗について」「間違えやすい漢字について」「職業調べ」等、課題が設定されていました。

調べ学習室にて本を活用した調べを主体的に取り組む姿が見られました。学校図書館員の話によると、休み時間も調べ学習室に来て、調べている子供たちがいることを聞きました。【学校教育目標・家庭学習の工夫ど自学能力の育成】

2年生 町たんけんの様子

町探検1回目に行ってきました。(稲荷木・駄菓子屋・かぶと神社・郵便局・ファミマ)

これから、子供たちがどのような活動を求めていくのか、楽しみです。

3年生が、総合的な学習の時間で、地域の生き物についての体験学習として、江戸川河川敷の干潟を観察しまた。

講師として市川市教育委員会生涯学習部考古博物館自然博物館 金子さんと稲村さんをお招きして、自然観察に出発しま した。

金子さんや稲村さんのご助言もあって、干潟に住む生き物を発見することができました。

稲荷木の生き物は、想像していた以上に多く生存していました。

4年生 スポーツテスト シャトルランの様子です。

全身持久力を調べるための種目です。担任も一緒にチャレンジしました。

すでに終わっている友達からの声援を受けて、最大限にチャレンジしていました。

【学校教育目標・たくましく】

6年生 外国語活動の授業です。

「日常生活について紹介し合おう」というテーマで、紹介カードの作成や紹介の仕方を動画で観たり、説明を聞いたりしています。6年生になると楽しみながらも、日常会話の学習になります。

5年生 国語科の授業です。

紹介ポスターを作る学習です。そこには、目的意識と相手意識が必要になってきます。今回、4年生に向けて、各委員会の紹介をすることになりました。各委員会のグループで、紹介する内容や構成を話し合っています。

自分たちの目的がしっかりしていること、やってみたい内容であることで、子供たち自らが主体的な活動へとつながっています。私が教室に入ると、「校長先生、僕たちは○○についてポスターを作るために、○○ついて話し合って、決めています。」と、率先して教えてくれました。【主体的・対話的な学び】

放課後、職員研修を行いました。今年度の学校教育目標の一つである、「主体的・対話的で深い学びと探究的な学びの実現」「国語科の授業作りの視点から」をテーマに、千葉大学教育学部附属小学校 小笠 晃司先生を講師にお招きしました。

どのように授業を構成し、子供たちの「やりたい」「知りたい」を導くのか、実践を交えてご講義いただきました。本校職員もすぐ活用できることと、少しづく取り組んでいくことを学べたようです。

今日は耳鼻科検診(2年・4年・6年)と交通安全教室(1年・3年)がありました。

眼科検診は、特に問題はありませんでした。

交通ルールを守ることの大切さや横断歩道の横断の仕方を学びました。

1生 算数科の授業です。

10は、いくつといくつにわかれるか、学習しています。「いくつといくつ」は、これからの算数学習の基礎となる大事な学習です。この積み上げが、たし算・ひき算の「くり上がり」「くり下がり」の学習で大切にです。ご家庭でも、毎日続けてみてください。

4年生 理科の授業です。

モーターの回る速さを速くするには、二つの電池をどのようにつなげればよいのか、考えました。

自分で予想をたて、友達の予想を出し合いました。次回、確かめていきます。

2年生 国語科の授業です。

言葉の文化「むかしのうたを読もう」ということで、「いろはうた」を学んでいます。

曲に合わせてリズムよく歌っています。

今朝、3年生の子供たちから「先生、アゲハチョウになったよ。見に来て」と言われて、教室に伺いました。行ってみると、虫かごの中で羽をバタバタさせているモンシロチョウがいました。これから、子供たちで放してあげるそうです。

3年生 書写毛筆の授業です。

「二」を書いています。

「トン・スー・ギュ」を合言葉に筆送りの練習をしています。

5年生 理科 メダカの誕生の授業です。

教室に入ると、生まれたばかりのメダカの稚魚を観察している子、タブレットを使ってメダカの成長を調べている子や教科書を使って調べている子がいます。また、メダカの世話の仕方、オスとメスの見分け方等を調べている子、それぞれ関心の高い事柄について取り組んでいました。

主体的な学びには、こうした自分自身や身の回りにおける必要感がないと自ら調べよう、考えてみようにはなれないものです。担任が必要感にもっていく声掛けや問いかけは、とても重要です。

2年生 図工科の授業です。

絵の具の筆をつかい、自由な発想で描いてみる。単元名が「えのぐじま」で、自分で描いた作品から感じたものを連想して、タイトルをつけるようです。感性豊かにのびのびと活動してほしいです。

6年生 家庭科 洗濯の授業です

運動会で使った万国旗を洗濯します。普通なら、洗濯機で自動洗いですが家庭科では、手洗いの実習です。繊維の性質や水の量に対して洗剤の分量、洗い方の手順等を事前学習した確認として行っています。子供たちは、日ごろ経験しない、もみ洗いを丁寧に行っていました。

月曜日から教育実習生が来ています。栄養士になるために、1週間という短い間ですが、各クラスに入って、授業の参観や一緒に給食を食べたりしています。

今日は、2年生が枝豆の房を取る体験をしました。

明日の給食にでます。

本校の栄養教諭の取り組みを実習生も

一緒に学んでいます。

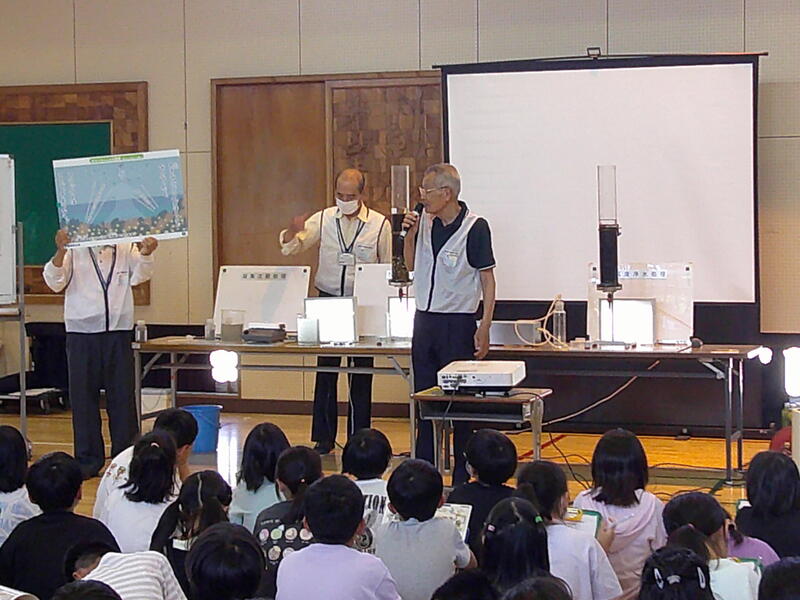

4年生 社会科の学びとして、水道の話を聞きました。

千葉県企業局 水道部計画課より、6名の講師の方が来校されました。

「おいしい水づくり」について、紙芝居を見せてくださったり、私たちのところに水が届くまでの道のりやどうやって水がきれいなるのか実験をしたり、たっぷり教えていただきました。事前に学習していたこともあり、積極的な質問も多かったです。

6月に入りました。早いもので、着任してから2ヶ月が過ぎました。

4月当初は、1年生の教室に行くと「園長先生、園長先生!」と声をかけられていました。最近ようやく、「校長先生」という認識になりました。最近では、校長室へ遊びに来る子供たちも増えてきました。うれし限りです。( ´∀` )

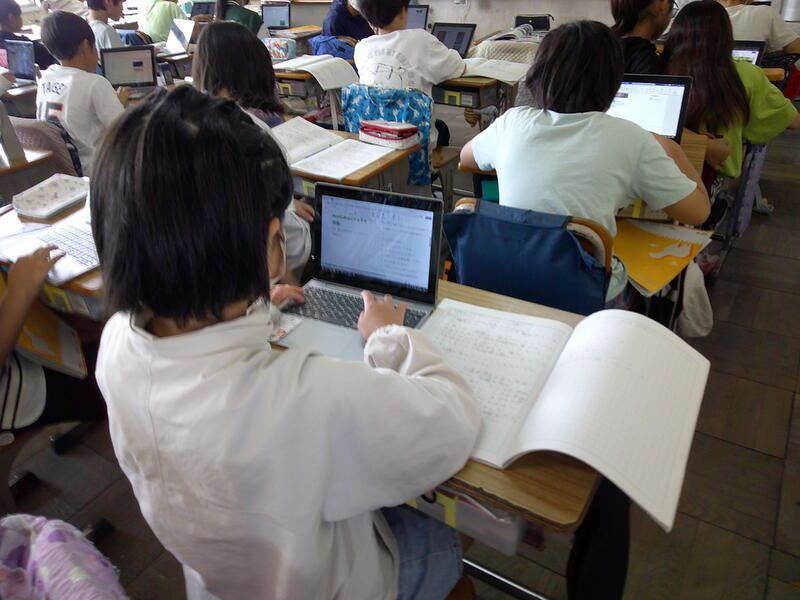

5年生 社会科の授業です。

「暖かい地方」「寒い地方」どちらかを調べ学習しました。そのまとめを、Wordでレポートにまとめています。調べ学習で集めたデーターや情報から、伝えたい内容を取捨選択して作成しています。一つ一つに考察を入れているところが素晴らしいです。一部の子供に質問をしてみると、そのデーターについてわかりやすく説明をしてくれました。 【自分で考え学び合う】【言語活動の育成】

3年生 社会科の授業です。

授業前のウオーミングアップとして、地図帳クイズに取り組んでいました。

日本地図のところを開き、例えば、担任が「うんどんが有名なところは何県?」と質問したら、自分たちの地図帳に回答の都道府県を指さします。

子供たちは、来年度に向けた先行学習に楽しく、率先して取り組んでいました。

3年生 算数科の授業です。

たし算、ひき算の筆算で学びのまとめに取り組んでいました。

少人数教諭と担任とで連携を図り、役割分担をしながら、確かな学びになるよう一人一人のサポートをしています。

6年生 国語科の授業です。

単元「雪は新しいエネルギー」で、それぞれの段落に書かかれていることの要点をまとめています。

各自が読み取った、要点をオクリンクでクラス全体に共有していまいした。 【ユニバサールデザインの視点に立った学習指導】

市川市非常変災時における学校等の対応