文字

背景

行間

曽谷小学校のお知らせ&ニュース

お知らせ&ニュース

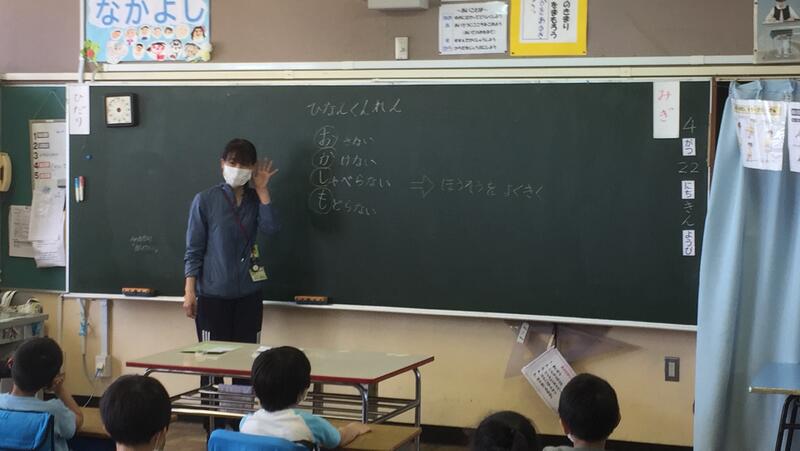

第一回 避難訓練

4月22日(金)3校時に、避難訓練を行いました。今回の避難訓練のねらいは、地震が起きた時に、身をかがめ、頭を守り、揺れが収まるまで動かないという基本行動を迅速に行えるようにすることと、避難経路を確認し、安全な場所(校庭)へ避難できるようにすることでした。訓練が始まると、みんな真剣に避難行動を行っていて、とても素晴らしかったです。

校長先生からは、実際に地震等の災害が起きた時は、「自分で自分の命を守ること」が一番大事であるいう話がありました。

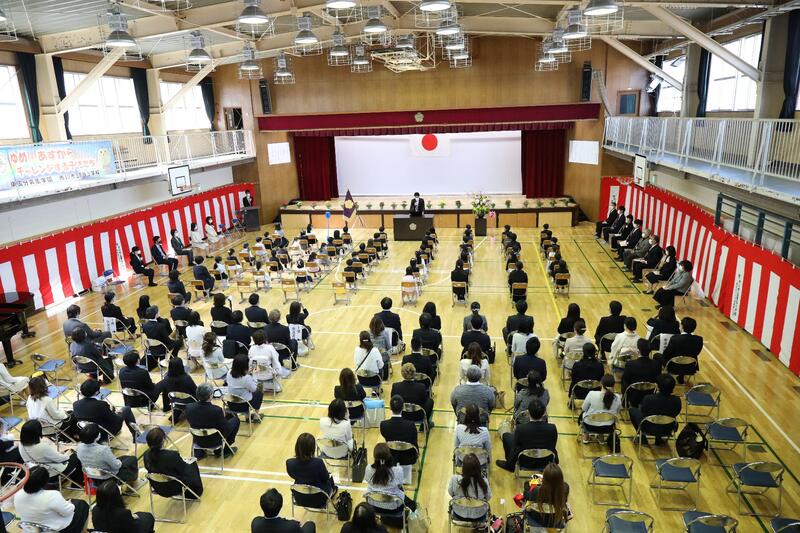

第51回入学式

4月8日(金)に体育館で入学式を挙行しました。参加は、新入生、教職員、保護者のみで行われました。

51名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。待ちに待った小学校生活がスタートしました。一日も早く小学校生活に慣れ、自分らしさを発揮し、仲間と共に楽しい生活を送ってほしいと願っています。

令和4年度 着任式・始業式

4月7日(木)に校庭で、着任式・始業式を行いました。今年度着任された先生方の紹介と挨拶、新6年生児童代表の歓迎の言葉がありました。代表の生徒は、堂々としていて、とても立派でした。始業式では、学級担任の発表、転入生の紹介、表彰等がありました。

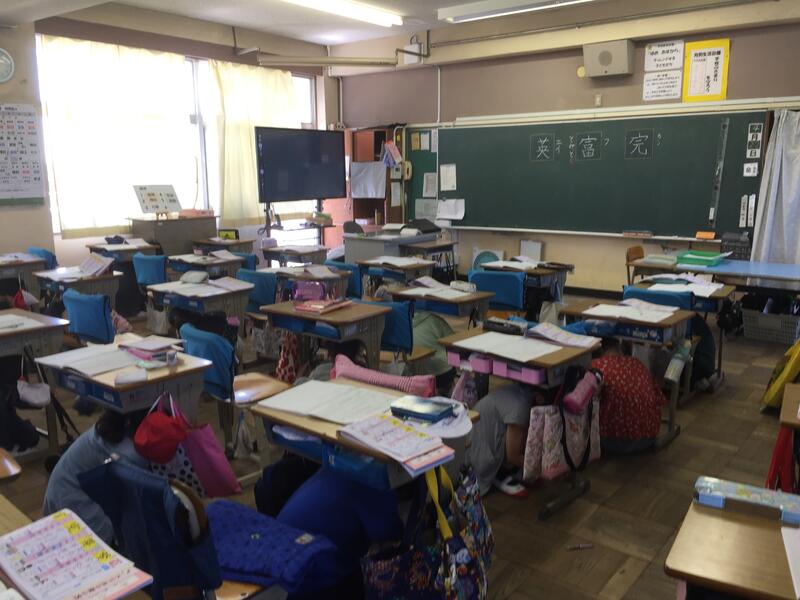

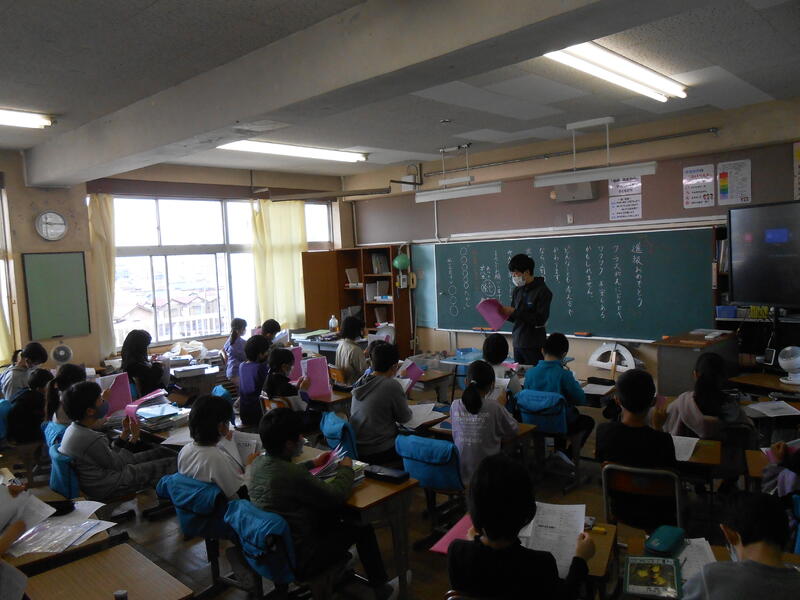

式の後は、担任と一緒に教室に移動し、学級活動がありました。教室では、担任の自己紹介やたくさんのプリントが配付されたりするなど、どのクラスも忙しく過ごしている様子でしたが、新しい担任やクラスのお友だちとの出会いに、みんなわくわくしている様子でした。

アクセスカウンター

2

1

8

5

7

4

9