文字

背景

行間

お知らせ&ニュース

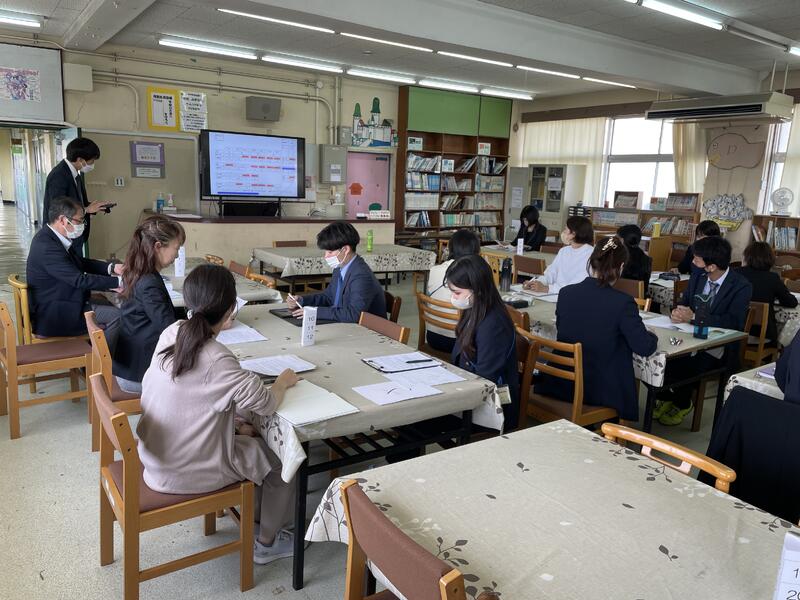

全体研究会

5月2日(火)、講師の先生をお招きし、全体研究会を行いました。本校では、確かな読みと豊かな話し合い活動から自分の考えを表現することを通して、「自分の考えを持ち、主体的に学び合う子どもの育成」を目指しています。

グループで協議した後、講師の先生から助言をいただきました。全職員で研究の方向性を共通理解することができたので、これから一丸となって授業改善に取り組んでいきます。

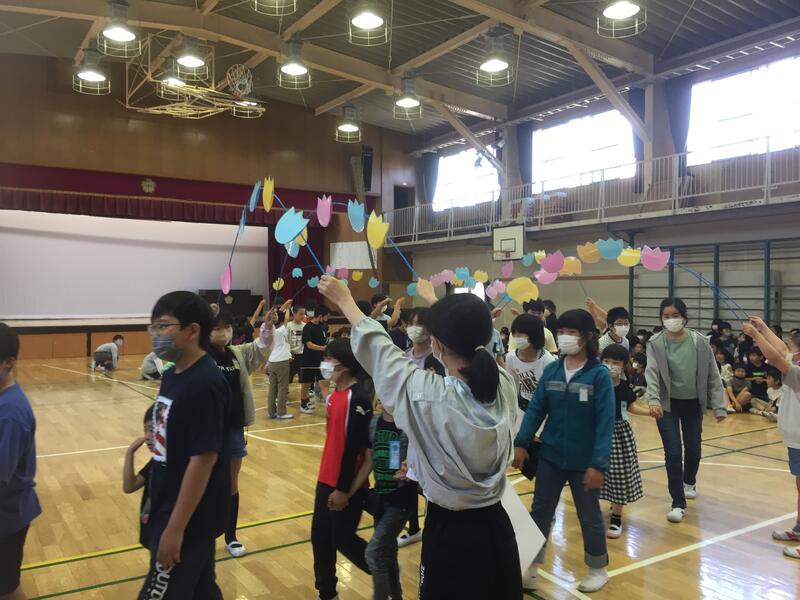

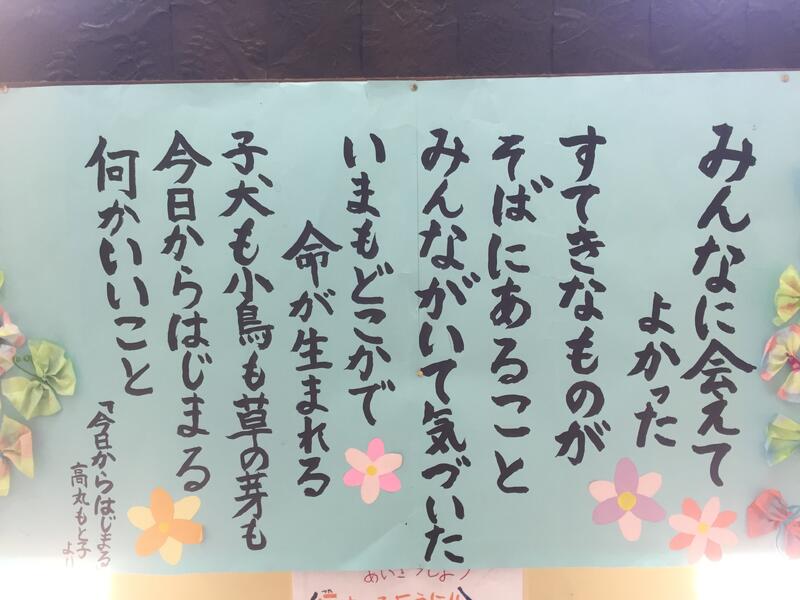

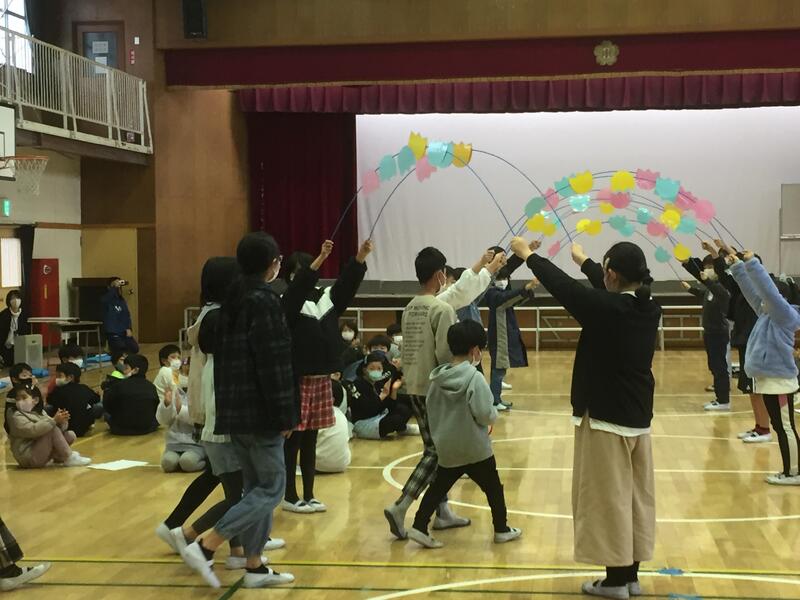

1年生迎える会

4月28日(金)、1年生を迎える会を体育館で実施しました。学級や先生の紹介、代表委員会が企画した〇×形式の曽谷小クイズなどを行いました。曽谷小の子どもたちみんなが心温まる素晴らしい会になりました。

1年生迎える会の後は、1年生と6年生で、校庭で鬼ごっこをして楽しみました。

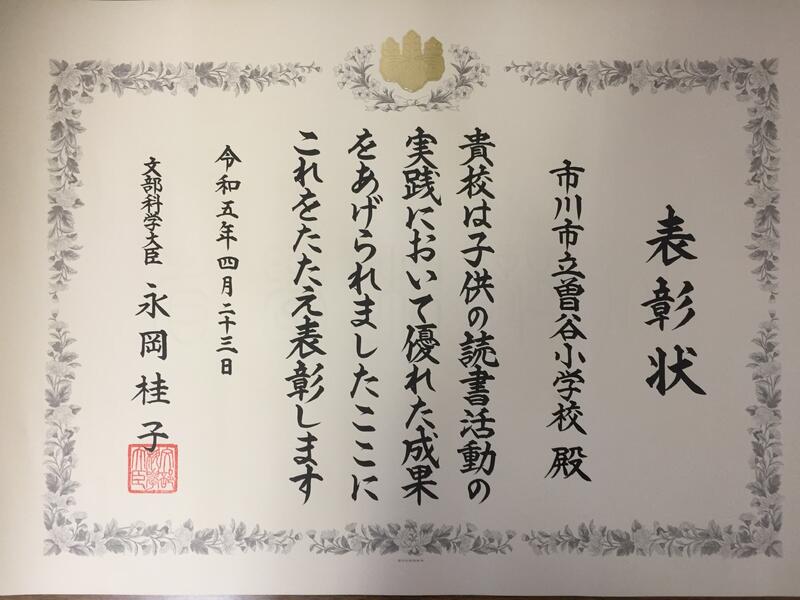

子供の読書活動優秀実践校 文部科学大臣賞 受賞!

令和3年度に文部科学省から「学校図書館の活性化に向けた調査研究」協力校に指定され、今年度、読書を推進する活動が顕著に優秀な学校として認められ、文部科学大臣賞を受賞しました。

4月23日、「子ども読書の日」に、国立オリンピック記念青少年総合センターで、子どもの読書活動推進フォーラムが開催されました。そのフォーラムの中で曽谷小学校が子どもの読書活動優秀実践校として表彰されました。

第一回 避難訓練

4月20日(木)3校時に、避難訓練を行いました。今回の避難訓練のねらいは、地震が起きた時に,身をかがめ、頭を守り、揺れが収まるまで動かないという基本行動を迅速に行えるようにすることと、避難経路を確認し、安全な場所(校庭)へ避難できるようにすることでした。訓練が始まると、みんな真剣に避難行動を行っていて、とても素晴らしかったです。

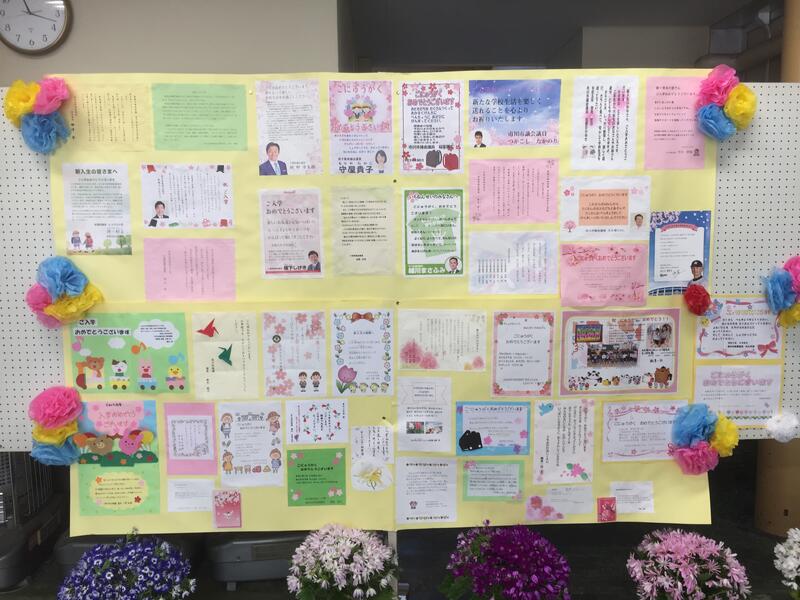

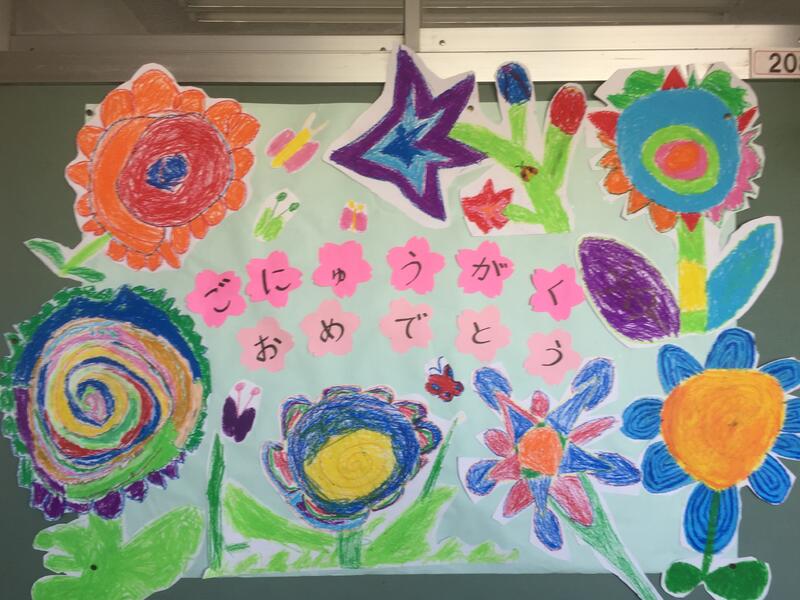

第52回入学式

4月11日(火)に体育館で入学式を挙行しました。

48名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。待ちに待った小学校生活がスタートしました。一日も早く小学校生活に慣れ、自分らしさを発揮し、仲間と共に楽しい生活を送ってほしいと願っています。

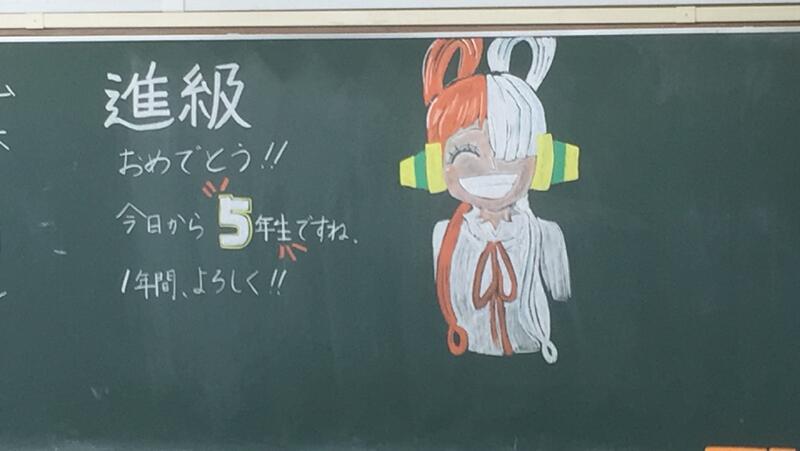

令和5年度 着任式・始業式

4月7日(金)に体育館で、着任式・始業式を行いました。今年度着任された先生方の紹介と挨拶、新6年生児童代表の歓迎の言葉がありました。代表の生徒は、堂々としていて、とても立派でした。始業式では、学級担任の発表、先生方の紹介、校長先生の話がありました。

式の後は、担任と一緒に教室に移動し、学級活動がありました。教室では、担任の自己紹介やたくさんのプリントが配付されたりするなど、どのクラスも忙しく過ごしている様子でしたが、新しい担任やクラスのお友だちとの出会いに、みんなわくわくしている様子でした。

修了式・離任式

3月24日(金)に、修了式・離任式を行いました。修了式では、修了証書授与、校長先生の話、表彰、生活担当の先生の話がありました。学級活動の後に、体育館で離任式を行いました。

今年度末の人事異動で9名の先生方が離任することになりました。離任される先生方におかれましては、今後のご健康と益々のご活躍をお祈りしています。ありがとうございました。

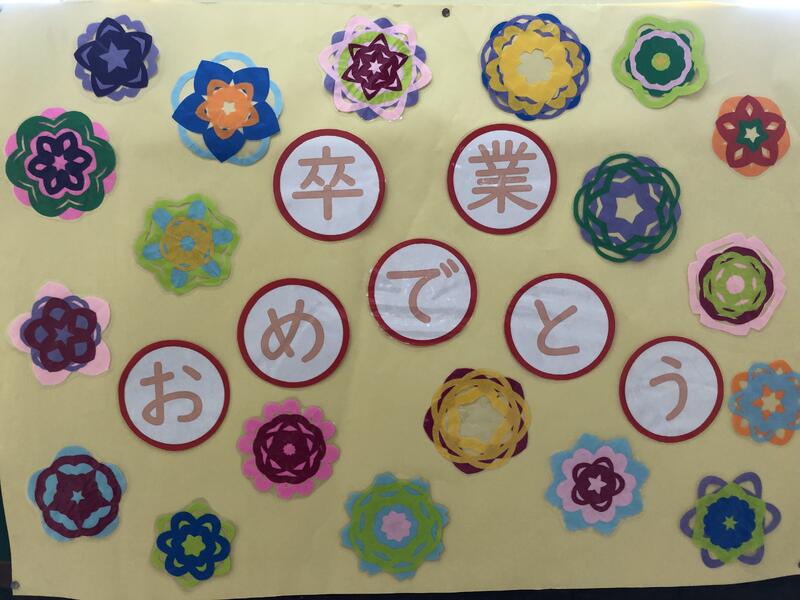

祝!第50回卒業証書授与式

3月17日(金)に本校体育館において厳粛に卒業式が行われました。校長先生からは、「自分に厳しく、人にやさしく、これから出会う人たちを大切にしてください。」という話がありました。

卒業生たちは、とても立派な態度で臨み、曽谷小学校での6年間の生活で大きく成長した姿を見せてくれました。特に卒業証書授与では、担任からの呼名に対して、堂々と返事をしていた姿がとても印象的でした。

在校生は、当日参加しませんでしたが、前日準備や校内の掲示物など、卒業生のために心を込めて準備を行っていました。

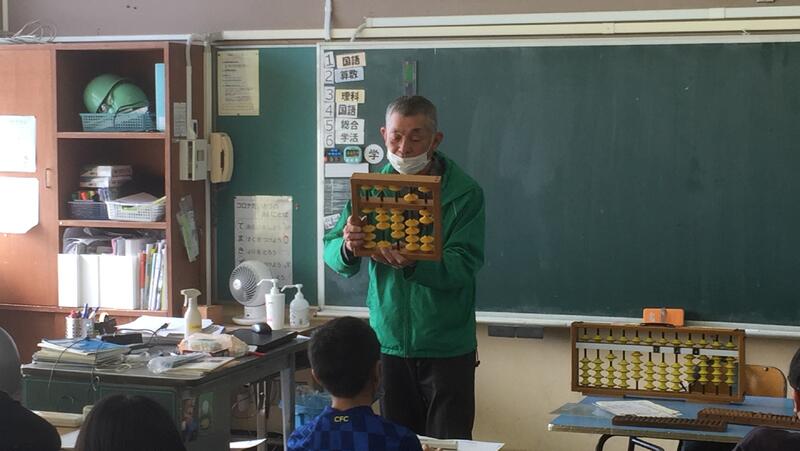

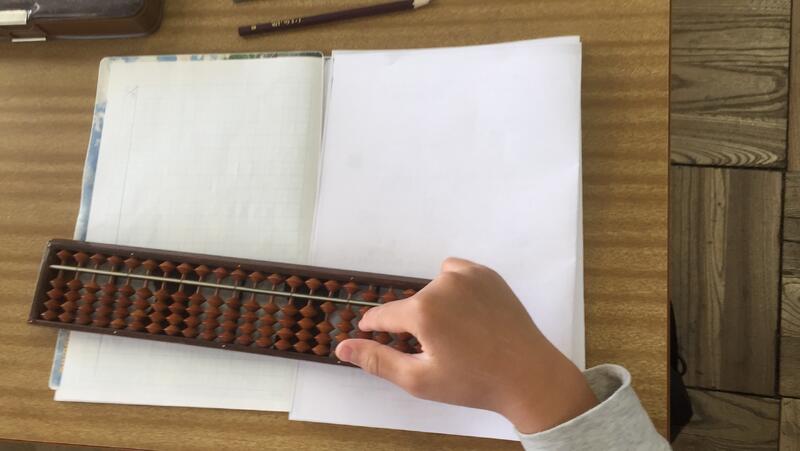

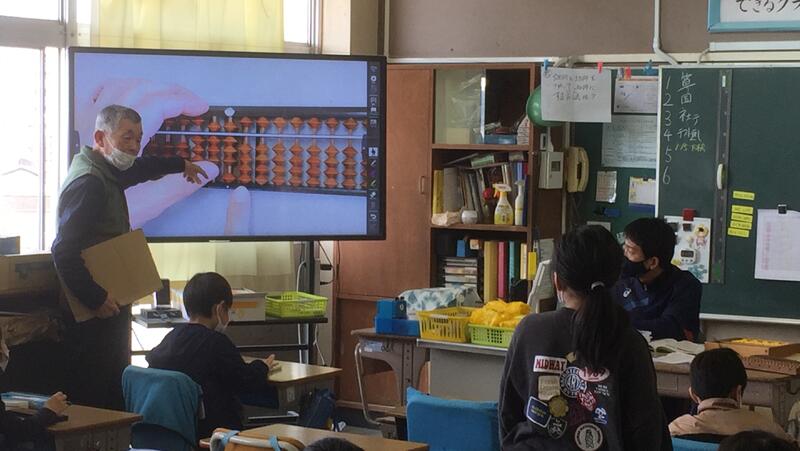

そろばん教室

3,4年生を対象に、「そろばん教室」が行われました。講師は、アクティブシニアでいつもお世話になっている方です。そろばんを使うのは、ほとんどの子が初めてで、やり方に苦戦していましたが、とてもいい経験になりました。

防災教育の日

市川市では、東日本大震災があった3月11日を防災教育の日に設定し、震災に遭われ尊い命が奪われた方々のご冥福をお祈りし、震災を忘れず、災害から身を守ることを確認する日と定めています。

本校では、放送で、校長先生の話、教育長からのメッセージ代読、黙祷を行いました。また、自らの身を守る防災意識を高めるために、シェイクアウト訓練を行いました。

災害はいつ、どのような形でやってくるか分かりません。ぜひ、ご家庭で命の大切さについて話し合い、避難場所や連絡方法等について確認していただけたらと思います。

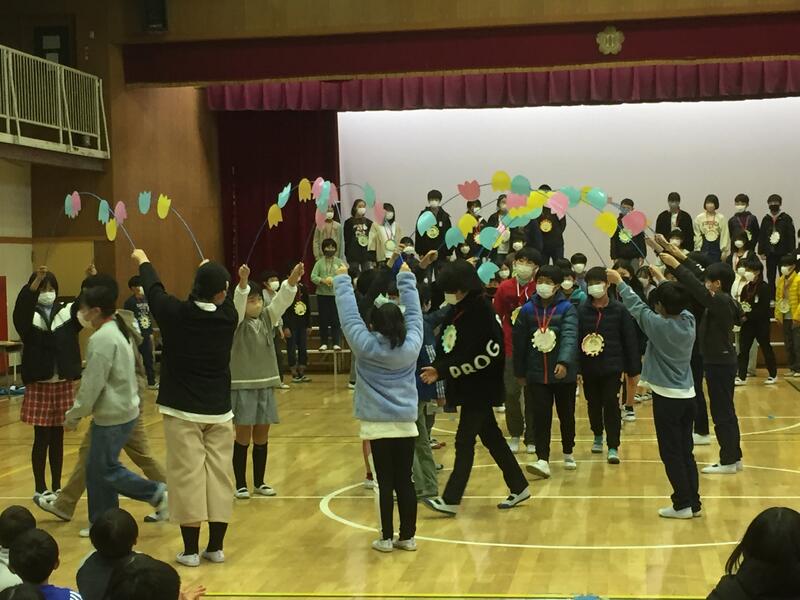

5,6年 引継ぎ式

3月9日、体育館で5,6年生の引き継ぎ式が行われました。「最高学年のバトン」を6年生から5年生に引き継がれました。5、6年生で一緒に歌った「旅立ちの日に」は、お互いの思いがこもった素晴らしい合唱になりました。

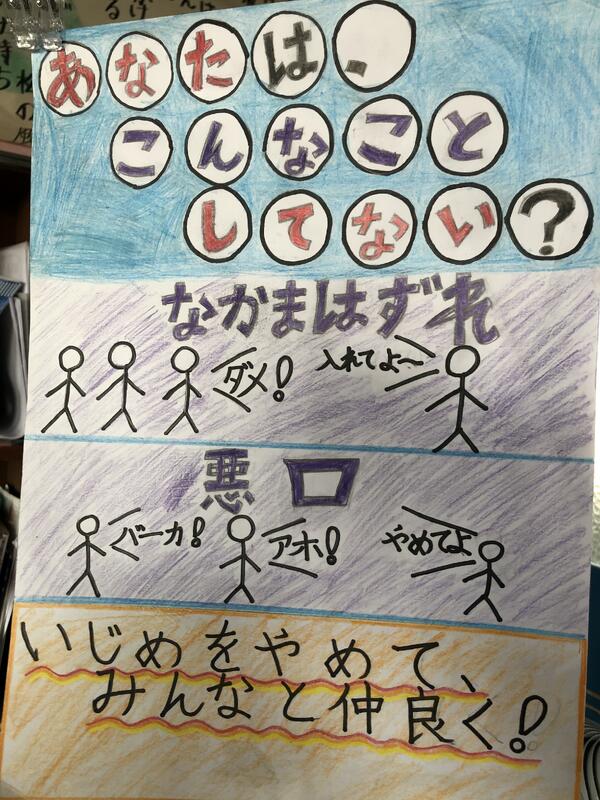

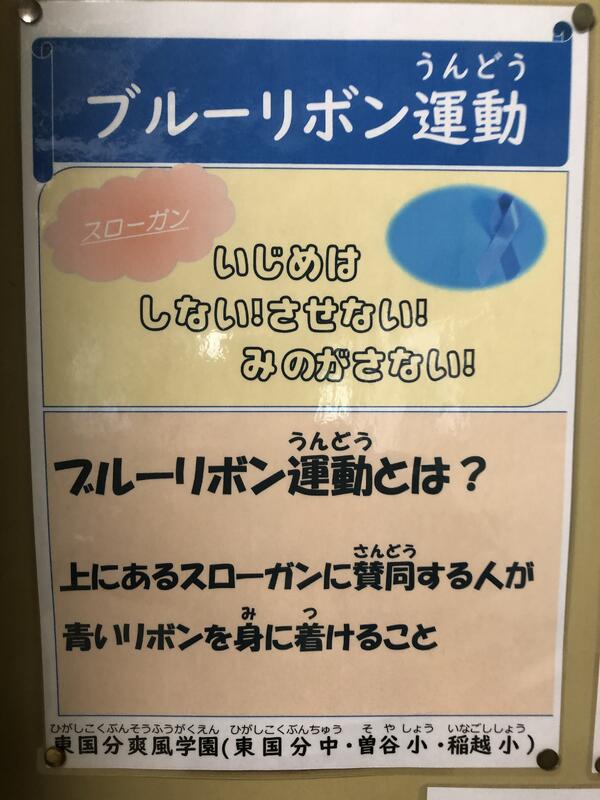

ブルーリボン運動

東国分爽風学園3校(東国分中、曽谷小、稲越小)の取り組みとして、いじめをなくす「ブルーリボン運動」を行っています。曽谷小学校では、代表委員会が中心となって、活動しています。「ブルーリボン運動」は、東国分中学校の生徒会本部役員が手作りした「ブルーリボン」をそれぞれが帽子につけ、みんなでいじめをしない、させない雰囲気や環境を作っていくことが目的です。

「いじめは、いつでもどこにおいても起こり得るものである」という前提に立ち、この活動で「いじめは、絶対にしてはいけないこと」、「相手の気持ちを考えた言動をすること」、「違いをお互い認め合うこと」などを全校児童が考える機会になればいいと考えています。

ドリームコンサート(コーラス部)

2月25日(土)、本校体育館でコーラス部によるドリームコンサートが行われました。聴いている人の心に届く素敵な歌声で,最高のコンサートになりました。

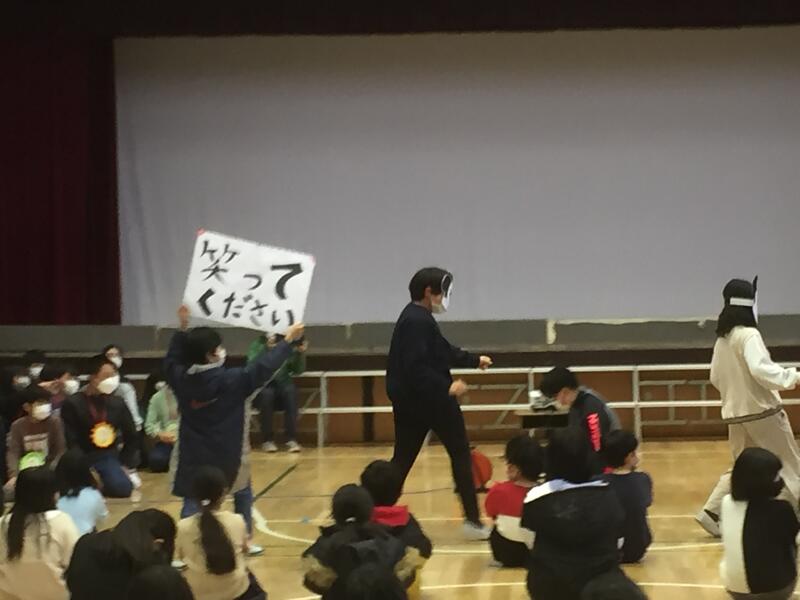

卒業を祝う会

2月24日、卒業を祝う会が体育館で行われました。今年のテーマは、「今までありがとう6年生!中学へはばたいて」です。体育館では、1学年ずつ6年生の前で、心のこもった出し物を披露しました。歌、ダンス、寸劇、クイズ、思い出の写真のスライド上映等、様々な工夫を凝らした発表があり、とても温かい会になりました。感謝の気持ち「ありがとう!」が溢れていて、曽谷っ子みんながうれしい気持ちになった1日でした。

6年生 プロサッカー選手によるサッカーの授業

2月20日(月)、6年生を対象にプロサッカー選手を講師にお招きし、サッカーの指導をしていただきました。子どもたちは、短い時間でしたが楽しみながらサッカーの練習に取り組んでいました。

6年生 水墨画教室

2月16日(木)、6年生を対象に、講師の先生をお迎えし、水墨画教室が行われました。

筆を使って、模写に挑戦しました。子どもたちにとって、貴重な体験になりました。

なかよし活動 6年生ありがとうの会

2月14日(火)、わくわくタイムの時間に「なかよし活動」が行われました。この日が最後のなかよし活動だったので、グループでの遊びの後に、一人ひとり6年生に向けて感謝の気持ちを伝えました。また、6年生へのプレゼントとして、なかよし活動の1回目に撮った集合写真を5年生から6年生に手渡しました。

サケの稚魚を放流する会

2月11日、建国記念の日に、埼玉県川越市上戸の入間川の河川敷で「サケの稚魚を放流する会」が行われました。3年生が学校や家庭で卵から育ててきたサケの稚魚を担任の先生が入間川に運び、「サケの稚魚を放流する会」に参加しました。

イベントに参加した子どもたちは、「大きく育って、また戻っておいでよ!」という願いをこめて、稚魚をやさしく川に放流していました。

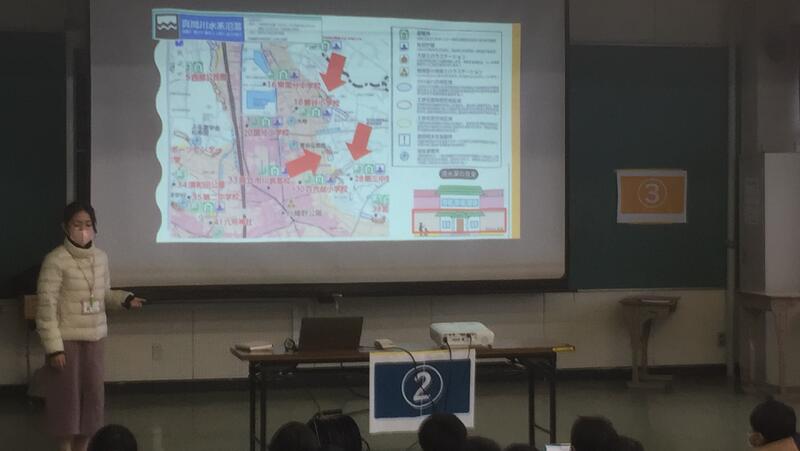

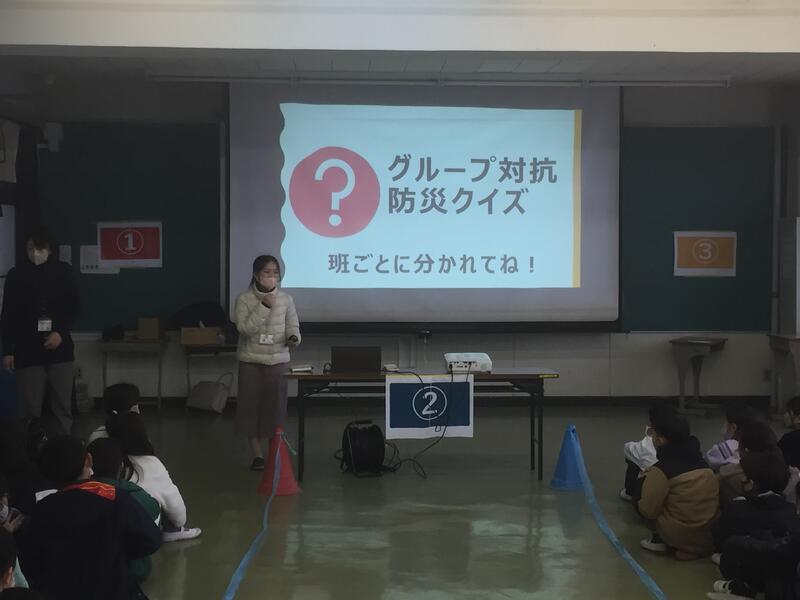

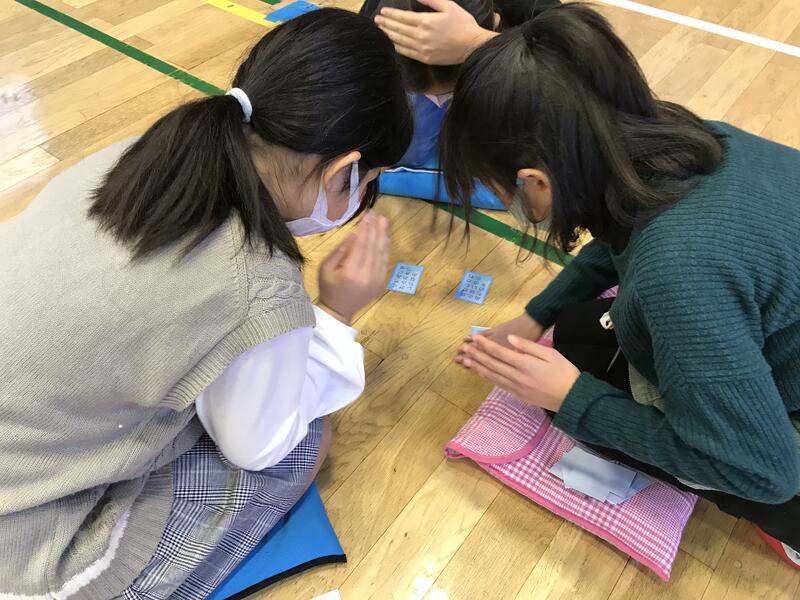

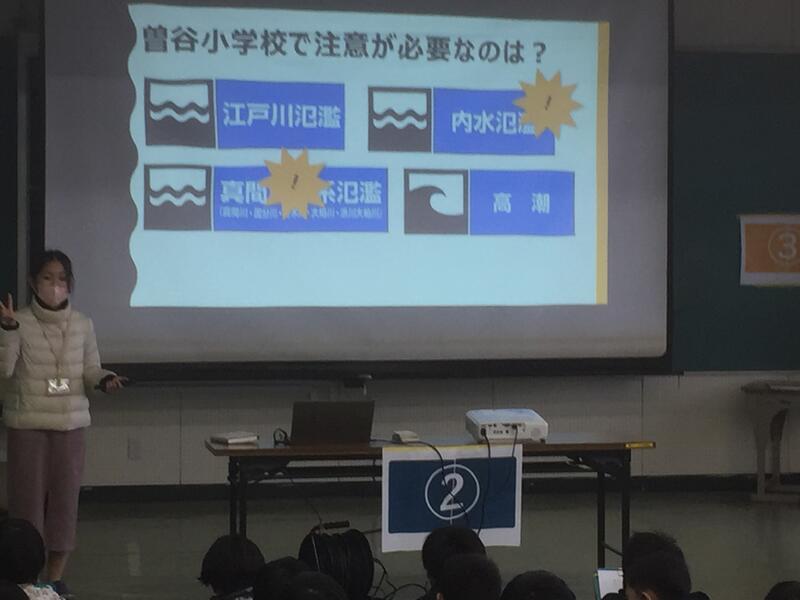

4年防災教室

2月10日(金)、4年生のふるさと探究科の学習の一環として、講師をお招きし、防災授業を行いました。子どもたちは、ハザードマップや実際に起きた水害の映像、わかりやすいスライドを見ながら、防災の大切さを深く学ぶことができました。特に、グループ対抗防災クイズは、みんな楽しく参加し、盛り上がっていました。

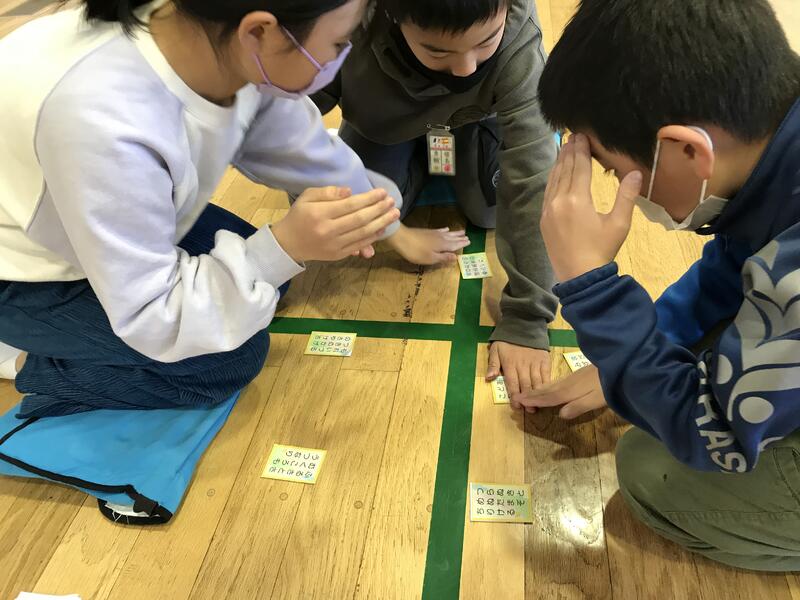

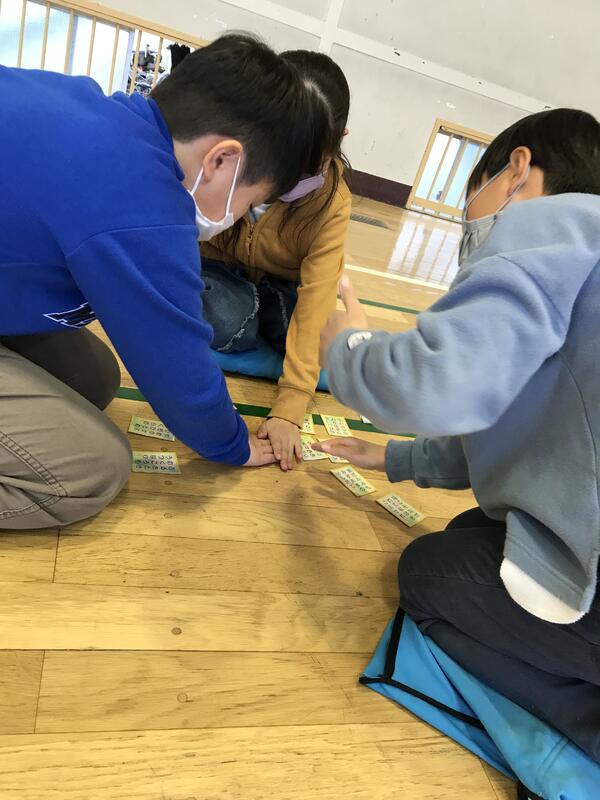

いろはかるた・百人一首大会

1月末から2月にかけて、各学年で「いろはかるた、百人一首大会」が行われています。子どもたちは、夢中になって取り組んでいました。