大洲小NEWS

ながなわ週間・集会

1月27日からながなわ週間が始まりました。それぞれのクラスで目標を立て、その達成に向けて練習を重ねました。5日には低学年が、6日には高学年が集会を開き、練習の成果を確認していました。

4年福祉教育

1月29日、4年生は福祉教育の一環として、アイマスクや車いすの体験を行いました。社会福祉協議会や地域のボランティアの方にお手伝いいただき、子どもたちは、充実した体験学習を実施することができました。

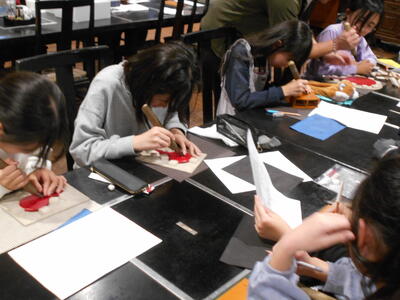

百人一首の取り組み

3学期に入り各学級では、日本古来の文化にふれることを目的に、百人一首のカルタ取りを行いました。それぞれの句を工夫して覚え、連日、熱戦が繰り広げられていました。26日には、各学年ごとに体育館に集まり、校内百人一首大会が開催されました。

3年消防署見学

1月16日、3年生は大洲防災公園に隣接する西消防署の大洲出張所に行きました。本物の消防車に圧倒されながら、署員の人の説明をしっかり聞いて社会科の学習を深めていました。自分たちの暮らしが守られているのを感じていました。

5年ホワイトスクール

1月7~9日、5年生は尾瀬岩鞍へホワイトスクールに出かけました。はじめはうれしさ反面、不安を抱いている子もいましたが、徐々にスキーに慣れて滑れるようになると、どの子も楽しんでいました。子どもたちにとっては、長い時間集団で生活したこと、スキーができるようになったことなど、たくさんの貴重な体験ができました。

就学時健康診断

12月12日、来年度入学してくる子どもたちの健康診断を行いました。初めて訪れる学校の大きさにちょっと緊張しながらも、探検感覚で校内を巡っていました。様々な検査にしっかりと臨んでいました。

6年校外学習

12月11日、6年生はキャリア教育の一環として、東京ディズニーランドにホスピタリティを見つけに行きました。「働くことの意義や思い」「思いやりやおもてなし」「ルールやマナー」そして「友情を深める」といった目的をもって活動しました。子どもたち一人一人が学習を深めることに重きを置いて、パーク内を歩き回りながら「ホットピース」を見つけていました。

1年校外学習

12月8日、1年生は葛西臨海水族園に行きました。バスに乗っての初めての校外学習に、子どもたちは少し興奮しながらも、友だちと楽しく活動しました。おいしいお弁当をいただき、子どもたちは大満足でした。

4年社会科見学

12月3日、4年生は、千葉県の特色や伝統文化の学習を深めるために、房総のむらや佐原を訪れました。房総のむらでは、雨の中の見学でしたが、広い敷地の中で昔の町並みを感じることができました。

クリーングリーンマイタウンの活動

12月6日、大洲中ブロックで「みんなの街をみんなの力できれいに!」をモットーに地域のゴミ拾い活動を行いました。大洲中のボランティアの生徒を中心に、いくつかの区域に分かれゴミ拾いを行いました。ゴミ拾いとともに、地域の方との交流も広がりました。

芸術鑑賞教室

12月4日、芸術鑑賞教室が行われました。「あんさんぶる りずむふぁーむ」の方々をお招きし、打楽器のアンサンブルを鑑賞しました。打楽器演奏だけでなく、子どもたちを交えた演奏やボディーパーカッションなども行い、楽しい鑑賞教室となりました。

不審者侵入時対応避難訓練

12月1日、不審者が校内に侵入したことを想定した避難訓練を行いました。市川警察署の方が不審者役になって、迫真の演技で校内を徘徊しました。子どもたちはその演技に驚きながらも、訓練に真剣に取り組んでいました。

こんぺいとう読み聞かせ会

11月26日の放課後、読み聞かせボランティアの「こんぺいとう」のみなさんが、体育館にて読み聞かせ会を開いてくれました。ペープサートや大型スクリーンでの読み聞かせ、ブラックシアターと、様々な手法で子どもたちを物語の世界に引き込んでくれました。

大洲小フェスティバル

11月15日の午後、PTA主催のイベント、大洲小フェスティバルを開催していただきました。子どもたちは校内を歩き回り、普段とは違う様子を見つけ出す「まちがいさがし」をしました。大盛況のイベントとなりました。

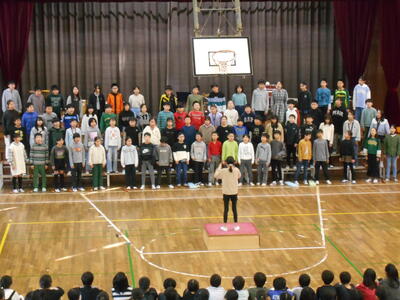

校内音楽会

11月14・15日に校内音楽会を開催しました。14日は全校で体育館に集まり、それぞれの学年の発表を見合いました。15日には、発表の様子を保護者の方に見ていただきました。どの学年も練習の成果を発揮し、素晴らしい歌声や演奏を披露しました。

3年スーパーマーケット見学

11月7日、3年生は社会科の学習を深めるために、スーパーマーケットの見学に行きました。普段見ることのできないバックヤードを見学させてもらい、お店の秘密を発見してきました。

6年市内音楽会

11月7日、6年生は市川市児童生徒音楽会に出場しました。市川市文化会館のステージに立ち、一人一人がしっかりと自身の表現の仕方で歌うことができました。一人一人の表現が結び付き、素晴らしい歌声を響かせていました。

3年お祭りの話を聞こう!

10月31日、3年生はお祭りやお神輿のことについて、地域の方からお話を聞きました。子どもたちは真剣な眼差しで画像を見ながら話を聞いていました。お神輿が登場すると、興味深そうに観察をしていました。

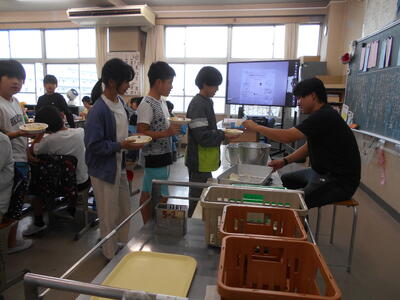

5年味噌づくり

10月30日、5年生は味噌づくりに挑戦しました。佐倉市で長年味噌づくりに携わっている会社の方に来ていただき、栄養教諭の諸橋先生とともに作り方を教えていただきました。子どもたちは興味を持って積極的に活動しました。

1年はたらくじどう車見学

10月28日、1年生は学校近くの京葉ガスに行き、いろいろな「はたらくじどう車」を見せてもらいました。普段では乗ることのできないシャベルカーに乗せてもらったり、ガス漏れ時の緊急車両の中を見せてもらったりするなど、特別な体験をしました。

1年サツマイモ掘り

10月27日、昨日までの雨が止み、1年生はサツマイモ掘りをしました。事前に教務の五関先生や用務員の池田さんがサツマイモのつるを切っておいてくれたので、イモ掘りがしやすくなっていました。掘ると大きなサツマイモが現れて、1年生は大興奮でイモ掘りを楽しんでいました。

市内陸上大会

10月24日、市川市小学校陸上競技大会が市川市スポーツセンターで開催されました。陸上部の活動としては短期間でしたが、日ごろの体育学習と関連付けて練習を行いました。どの子も集中して練習に参加していました。大会当日は、代表の20名がスポーツセンターで少し緊張しながらも力を発揮していました。良い経験になりました。

2年町たんけん

10月23日、2年生は自分の住んでいる町の様子を調べに出かけました。学区やその近くにあるお店や事業所を訪ね、これまで知らなかった多くのことを学んできました。新たな町の様子を発見していました。

2年校外学習

10月21日、2年生は千葉市動物公園に行きました。動物公園ではグループで活動しました。グループのメンバーで役割を分担し、ルールを守って楽しく活動しました。そして、たくさんの動物に出会いました。

陸上部を応援する会

10月20日、24日(金)に開催される市内陸上競技大会に向けて、「陸上部を応援する会」を行いました。日ごろの練習の様子を紹介し、大会に出場する子たちはその決意を述べていました。全校のみんなからは、温かい声援が送られていました。

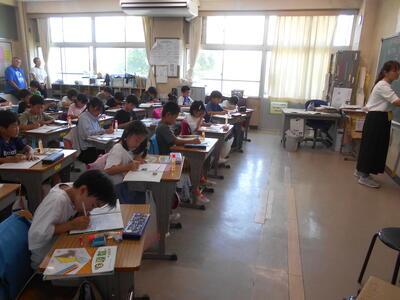

学習参観②

10月17日5校時に学習参観を開催しました。平日の午後でしたが、たくさんの保護者の方に足を運んでいただき、参観していただきました。おうちの方の姿を見つけると、いつもより嬉しそうに学習していました。

1年シャボン玉教室

10月15日、理科や生活科に詳しい方に来校していただき、1年生はシャボン玉教室を行いました。大きめな縄に初めは戸惑いながらも次第にコツをつかみ、大きなシャボン玉を作っていました。1年生は大喜びで活動していました。

6年土器っと古代宅配便

10月9日、県教育庁文化財課の職員の方に来校していただき、6年生は土器の説明や火起こし体験、黒曜石で切る体験などを行いました。体験活動を通して、歴史の学習を深めていました。

5年校外学習

9月29日、5年生は新江ノ島水族館と日産自動車追浜工場に行きました。水族館ではイルカーショーを楽しみ、その後グループごとに館内を回り、海の生き物を興味深く観察しました。自動車工場では車の秘密を探り、興味深く組み立ての様子を見学しました。

1年虫取り

9月22日、1年生は生活科の学習の一環として江戸川の土手に行き、虫取りをしました。草むらの中を走り回りバッタを追いかけたり、網を使ってトンボを取ったりと、友だちと楽しく活動していました。

5年学校支援実践講座

9月19日、5年生は地域の方と一緒にいじめ問題について考えました。いつもとは違った授業の雰囲気に少し緊張しながらも、地域の方と話し合いを深めていました。様々な意見や見方に触れ、道徳心を高めていました。

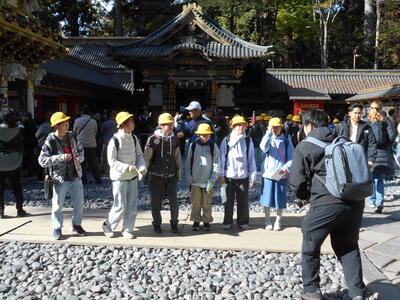

6年修学旅行

9月16~17日、6年生は修学旅行に出かけました。日光の歴史や文化、さらに自然に触れながら友達と楽しく過ごし、学年の絆を深めていました。また一つ、小学校の大きな思い出ができました。そして、修学旅行の経験は、今後の学校生活に大いに生かしてくれることでしょう。

4年落語教室

9月8日、4年生は落語教室を行いました。落語家の三遊亭圓福さんを体育館にお招きして、日本の古典文化を楽しく学びました。小道具の使い方や声の出し方、しぐさなどを教わるとともに落語の世界に引き込まれていました。

3年校外学習

9月4日、3年生は行徳港や梨園、市川市動植物園等に出かけました。自分の住んでいる地域との違いや市の特産物、様々な市の施設等をバスの車窓からも観察し、社会科の学習を深めていました。

合同引き渡し訓練

9月1日、今年も猛暑の夏休みでしたが、子どもたちは元気に登校してきました。大きな地震を想定し、幼・小・中学校合同の引き渡し訓練を行いました。今回の訓練をきっかけに、災害に備えて家庭でも考えてもらえればと思います。

ブラスバンド部壮行会

7月18日、夏休みを迎える会終了後、代表委員の進行で、千葉県吹奏楽コンクールに出場するブラスバンド部の壮行会を行いました。ブラスバンド部の子どもたちは、日頃の練習の成果を十分に発揮していました。演奏後、全校で応援のメッセージを送りました。

6年着衣泳

7月11日、6年生は安全教育の一環として、着衣泳を行いました。消防署の水難救助隊の方に来校していただき、水の事故に遭遇したときの、対処の仕方を教えていただきました。

2年とうもろこしの皮むき

7月10日、2年生は今日の給食に登場するとうもろこしの皮むきをしました。教室には、新鮮なとうもろこしのにおいが漂い、子どもたちは楽しそうに一生懸命皮むきをしていました。おいしいとうもろこしが、この後、給食室で茹で上がることでしょう。

6年校外学習

7月9日、6年生は都内へ校外学習に出かけました。国会や科学技術館、そなエリア東京に赴き、見聞を広げました。子どもたちは、それぞれの場所で目的意識をもって学習を深めていました。

4年社会科見学

7月4日、4年生は社会科の学習を深めるために、クリーンセンターや考古・歴史博物館、浄水場に見学に行きました。施設の様子を確認したり、働いている人の様子を観察したりしながら思いを巡らせていました。

4年牧場体験学習

7月1日、4年生は社会科の千葉県の特色ある地域の学習や、総合的な学習の一環として、牧場体験学習を行いました。館山市にある牧場や、ミルクマイスター、大手乳業メーカーの方が来校し、牛乳の秘密や酪農等について、詳しく教えていただきました。

6年縄文体験学習

6月26日、市川考古博物館の学芸員の方々に来校していただき、6年生は、縄文時代のことを教えていただきました。映像を交えながらわかりやすく説明していただき、土器や黒曜石なども見せていただきました。子どもたちは、歴史学習の始まりに興味関心を膨らませていました。

3年人権教室

6月26日、3年生は人権教室を行いました。市川人権擁護委員の方が来校し、今年は紙芝居を使って、人権についてわかりやすく教えていただきました。子どもたちは真剣な表情でよく考え、学習を深めていました。

水泳学習開始

6月12日に保護者や地域の方にお手伝いいただき、プール清掃を行いました。そのおかげでプールがきれいになりました。子どもたちのために行動していただきありがたいです。16日の6年生のプール開きに続き、各学年、水泳学習がスタートしました。子どもたちは楽しそうに活動していました。泳力アップとともに、安全には十分注意していきたいと思います。

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

学習参観①

6月18日、3~5校時に今年度最初の学習参観を実施しました。子どもたちは、おうちの方が見に来るということで、少し緊張した様子で学習に取り組んでいました。たくさんの保護者の方に、足を運んでいただくことができました。

新体力テスト

6月に入り、子どもたちは、新体力テストを行いました。ソフトボール投げや反復横跳び、20mシャトルラン、立ち幅跳びなどに取り組みました。ペア学年で実施する種目では、上学年が下学年の手伝いをするなど、楽しそうに活動していました。

6年被爆体験講話

6月12日、6年生は市川被爆者の会の方からお話を聞きました。当時の様子や悲惨な状況を知ることにより、戦争は絶対にしてはいけない、戦争のない社会にしたいという気持ちを強く持つことができました。今回の学習を通して、今後の国語科や社会科の学習を深めていくことでしょう。

6年租税教室

6月5日、市川税務署の方が来校され、6年生は租税教室を行いました。税の専門の方からの話に耳を傾け、熱心に学習に取り組んでいました。税の仕組みに理解を深めました。

読み聞かせ活動

6月4日、保護者や地域の方が、1~3年生のために絵本の読み聞かせを行ってくれました。子どもたちは食い入るように絵本に目を向け、物語の世界に入り込んでいました。

1・3年交通安全教室

5月30日、1・3年生は交通安全教室を行いました。市役所の方から、1年生は道路の歩行について、3年生は自転車の乗り方について教えていただきました。子どもたちは真剣に考えながら、学習に取り組んでいました。

運動会

5月24日、運動会を開催しました。曇り空のため天候が少し気になりましたが、熱中症の心配なく実施できたのはよかったです。子どもたちは、これまで練習してきた演技の成果を十分に発揮し、徒競走や競技では力いっぱい頑張っていました。

1年生を迎える会1年生&ペア学年交流活動

5月2日、1年生を迎える会を開催しました。その後、ペア学年で歩き遠足に行く予定でしたが、あいにくの天候のため、ペア学年で交流し楽しく活動しました。どの子も笑顔があふれていました。

避難訓練の様子

5月1日、新しい学年になって初めての避難訓練を実施しました。地震発生訓練の放送が入ると、素早く机に潜り込み、その後私語をせず、落ち着いて避難をしていました。訓練後、1年生は消防車を見学させてもらいました。

3年アイ・リンクタウン見学

4月28日、3年生は市川市のことを学習するために、アイ・リンクタウンの展望台から市の様子を調べました。これまで何度か訪れ、景色を眺めていた子も、市のことに関心を持って見学することで新たな発見をしていました。

1年生給食開始

4月16日、今日から1年生の給食が始まりました。子どもたちはおいしそうにお赤飯や鶏のから揚げ、お祝い汁等を味わっていました。

給食初日の様子

4月10日、待ちに待った給食が始まりました。各クラスの給食の様子をのぞくと、一生懸命当番仕事を頑張る姿や、楽しそうに会食する姿がありました。どのクラスからも「おいしい」という声が飛び交っていました。

令和7年度 入学式当日の様子

令和7年4月8日、大洲小学校では入学式が行われました。新1年生は、少し緊張しながらも立派な態度で入学式に臨んでいました。式後には校舎内を巡り、学校探検をしました。

6年生を送る会

3月5日、体育館にて6年生を送る会を開催しました。今年度最後の全児童が集まって行事となりました。歌や呼びかけ、演技など、1~5年生はお世話になった6年生に感謝の気持ちを表していました。6年生は送られる立場として、在校生に力強い歌声とメッセージを届けていました。

4年福祉教育

4年生は総合的な学習の時間で、福祉教育について学習しています。その一環として、3月4日に盲導犬をお使いの方に来校していただき、実際にお話を聞いたり、盲導犬の様子を見せていただいたりして学習を深めていました。

1~5年授業参観

2月19日、1~5年生の今年度最後の授業参観がありました。これまでの学習の成果を、多くの学年が発表していました。たくさんの保護者の方に、参観していただくことができました。

長なわ集会

1月28日から、長なわ週間がはじまり、子どもたちは大会に向けて各学級で目標を立てて取り組みました。練習を重ねていくうちに学級の団結力が増し、それと同時に跳ぶ回数も増えていきました。2月5日の大会では、兄弟学年で応援しあい、大いに盛り上がりました。

5年多文化共生出前講座

2月4日、5年生は市川市国際交流協会が主催する「多文化共生出前講座」を開催しました。学校に各国の方に来ていただき、それぞれの国の様子や文化等のことについて学びました。各国の方と和やかに話をし、それぞれの国の様子に興味を示していました。多文化の共生について理解や考えを深めました。

校内百人一首大会

1月27日、2~6年生は学年ごとに、百人一首大会を行いました。これまで覚えた百人一首の句を、しっかり頭の中で確認しながら、思い思いに対戦に臨んでいました。体育館では、どの学年もどの場所でも、白熱した対戦が繰り広げられていました。

1年 幼稚園・保育園交流会

1月23日、1年生は学区の幼稚園や保育園の園児を体育館に招いて、交流会を開きました。生活科で学習した昔遊びのあやとりやけん玉、こまをたくさん練習し、そのやり方を園児たちに熱心に教えていました。1年生は、ちょっぴりお兄さん、お姉さん気取りで、園児たちにやさしく接していました。

5年ホワイトスクール

1月8~10日、5年生は群馬県片品村にある、尾瀬岩鞍スキー場に行きました。初めてのスキー体験に、多くの子は不安を抱いていましたが、徐々に技能を身につけ楽しく滑っていました。とても貴重な体験ができた3日間となりました。

大洲小フェスティバル

12月19日午後、PTA主催の大洲小フェスティバルが開催されました。廊下や特別教室、体育館の壁に貼られた問題を解いていく「謎解きウォークラリー」というイベントを催してくれました。子どもたちは夢中になって、問題を解いていました。

4年体育スペシャル授業

12月17日、国士舘大学教授 細越先生をお招きし、4年生は体育のスペシャル授業を受けました。子どもたちは体を巧みに動かしながら、楽しく学習をしていました。目一杯、体を動かした子どもたちは、笑顔にあふれていました。放課後には、先生方も実際に体を動かしながらの研修会を実施しました。

校内音楽会

11月29日に実施した校内音楽会は、発熱やインフルエンザ等の影響で一部内容を変更して実施しました。30日には、保護者の方に発表の様子を観ていただきました。残念ながら、1年生は学級閉鎖があったため、両日とも実施することができませんでした。そこで、12月12日に、延期にしていた音楽会をようやく実施することができました。

3年消防署見学

12月11日、3年生は社会科の「火事からくらしを守る」の学習を深めるために、大洲防災公園の隣にある消防署に見学に行きました。子どもたちは消防車を目の前にして、署員さんの説明を真剣に聞きメモを取っていました。

不審者侵入対応避難訓練

12月10日、不審者が校内に侵入したことを想定して訓練を実施しました。市川警察署生活安全課の方が不審者役となって校内を回りました。警察の方の迫力に子どもたちは驚きながら、真剣に訓練を行いました。訓練後の振り返りの学習で、思い思いの考えを発言し学習を深めていました。

5年校外学習

12月5日、5年生は新江ノ島水族館と日産自動車追浜工場に行きました。水族館では、様々な水中生物と出会い、グループごとに楽しく活動しました。自動車工場では、普段見ることのできない、自動車ができるまでの工程を見学することができました。貴重な体験となりました。

4年校外学習

12月5日、4年生は、香取市の佐原に出かけ、伊能忠敬を中心とした千葉県の歴史について学んできました。その後、成田市にある航空科学博物館に行き、飛行機を中心とした科学技術について学習をしてきました。充実した一日となりました。

6年被爆樹木二世の苗木植樹式

11月15日の放課後、6年生は市川市の記念行事の一つ「被爆樹木二世の苗木植樹式」に、小中学校の代表として式典に参加しました。市長さんが参加する行事に緊張しながらも、立派な態度で式に臨んでいました。

6年市内音楽会

11月13日、6年生は市内音楽会に参加しました。文化会館の大きな舞台に立ち、緊張していましたが、ピアノの曲が聞こえると普段の合唱のモードに入り込み、美しい歌声を響かせていました。

就学時健康診断

11月11日、来年度入学する子どもたちの健康診断を行いました。大きな学校の中をワクワクしながら各検査会場に向かう子や、緊張しながらお医者さんの検診を受ける子など、様々な様子が見られました。子どもたちが期待に胸を膨らませて入学してくるのをお待ちしています。

6年修学旅行

11月6~7日、6年生は日光へ修学旅行に出かけました。行きのいろは坂では、霧に覆われて辺り一面真っ白でした。戦場ヶ原ハイキングでは霧がはれ、男体山がきれいに見えました。湯滝、華厳の滝を見学しホテルへ向かいました。おいしい食事の後、日光彫の体験をしました。2日目、目を覚ますと雪が降っていました。朝の散歩で源泉のあるところに出かけました。東照宮や街並み散策ではグループで活動し、日光を満喫しました。

1年はたらくじどう車

11月5日、1年生は国語科で学習している「はたらくじどう車」の内容を深めるために、様々な車を見学しました。近くのガス会社の協力を得て、写真や図鑑で見た車を間近で見ることができ、子どもたちは大喜びでした。

2年町たんけん

10月30日、2年生は町たんけんに出かけました。保護者の方の付き添いボランティアの協力を得ながら、近くのお店や事業所、交番等を訪れました。子どもたちは意欲的に、見学したりインタビューをしたりして、自分の住む町の新たな発見をしていました。

3年スーパーマーケット見学

10月30日、3年生は社会科学習の一環として、スーパーマーケットの秘密や工夫を探りに見学に行きました。普段お家の人と買い物する時と違い、真剣な様子でお店の中やバックヤードを見て回っていました。

市内陸上大会

10月25日、国府台スポーツセンターで、市内陸上大会が開催されました。公立私立40校の学校が参加し、競技が行われました。子どもたちは緊張しながらも、これまで練習してきた成果をしっかり発揮していました。

4年グリーンスクール

10月22日、4年生は一宮少年の家に出かけました。東浪見の海辺を散策し、夢中で買い拾いをしました。自然の家では食事をいただいた後、オリジナルのフォトフレームづくりをしました。思い出深い一日となりました。

1年校外学習

10月17日、1年生は小学生になって初めての校外学習に出かけました。バスに乗ってのお出かけということもあり、浮とてもき浮きした様子で楽しんでいました。葛西臨海水族園や夢の島熱帯植物園では、興味深く熱心に見学をしていました。

2年校外学習

10月15日、2年生は秋晴れの下、千葉市動物公園に出かけました。グループ行動をしながら、たくさんの動物と出会い校外学習を満喫していました。おいしいお弁当もいただき、充実した一日を過ごしていました。

給食の様子②

10月8日、今日の給食は子どもたちの大好きなカレーでした。どのクラスも笑顔いっぱいで、おいしそうに食べていました。たくさんの子がおかわりをしていました。片付けも上手になりました。

2年学区たんけん①

10月7日、9月30日に続き、2年生は学区たんけんに出かけました。今回はクラスごとに、どのようなところがあるか見て回りました。次回はそれぞれがクループになって、学区を巡る予定です。

5年千葉ジェッツと交流

10月2日、プロバスケットボールチームの千葉ジェッツの方が来校し、5年生と交流しました。バスケットボールを交えた運動やゲームに、子どもたちは夢中になって取り組んでいました。

1年虫取り

10月1日、1年生は江戸川に行き、虫取りをしました。草の生い茂る中を、子どもたちは楽しそうに虫を探していました。中には虫の苦手な子もいましたが、友だちと仲良く活動していました。貴重な体験となりました。

3年校外学習

9月25日、3年生は市川市の学習を深めるために、市内の各所を巡る校外学習に出かけました。行徳漁港や名産の梨づくり、動植物園などを見学してきました。4月にアイリンクタウン展望台から見た景色を確かめることもできたことでしょう。

給食の様子

9月18日、子どもたちは楽しそうに給食の時間を過ごしていました。配膳を頑張ったり、おかわりジャンケンをしたり、友だちと会話したりと、それぞれのクラスで笑顔があふれていました。

6年走り高跳び(体育学習)

9月17日、6年生は体育学習の走り高跳びが始まりました。どこまで、自己の記録を伸ばしていけるか楽しみです。

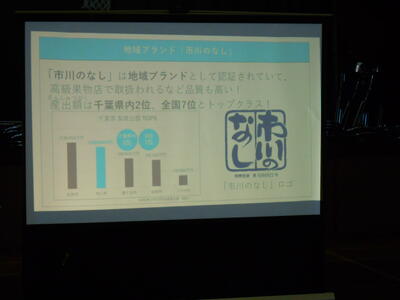

5年「食」と「農」に関する出前授業

9月13日、5年生は市役所の農業振興課の方をお招きし、市川市の農業や梨、そして、食について学びました。職員の方の話に耳を傾け、用意していただいた資料を見ながら熱心にメモを取り、学習を深めていました。

6年土器っと体験

9月9日、6年生は社会科の歴史学習の一環として、体験学習を実施しました。県教育庁文化財課の職員の方に来校していただき、土器の説明や火起こし体験、勾玉づくりを行いました。貴重な体験に真剣に取り組み、歴史の学習を深めていました。

4年落語教室

9月6日、4年生は、落語家の三遊亭圓福さんをお招きして落語教室を行いました。落語の小道具の使い方や声の出し方、しぐさなどを教わり、日本の古典文化を楽しく学ぶことができました。

合同引き渡し訓練

9月2日、夏休みが終わり、子どもたちは元気に登校してきました。8月末には、台風10号に翻弄されましたが、今日は天候に恵まれ、引き渡し訓練を実施することができました。災害への備えをしっかりと考えてもらえればと思います。

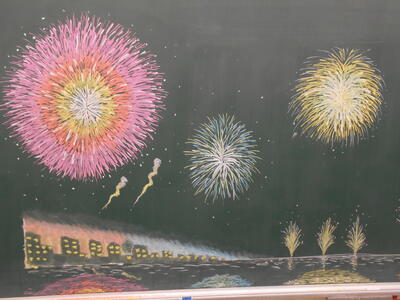

黒板アート

夏休みに入り、楽しそうな子どもたちの声は聞こえてきませんが、いくつか予定されている工事が始まり、校舎内はその音が鳴り響いている時間があります。そのような中、校舎内を歩くと、ふと目に留まるものを発見しました。それは、黒板に描かれた花火の絵です。2学期この絵が温かく子どもたちを迎えてくれることでしょう。

ブラスバンド部壮行会

7月19日、夏休みを迎える会終了後、千葉県吹奏楽コンクールに出場するブラスバンド部の壮行会を行いました。ブラバンの圧巻な演奏を聴いた後、代表委員の進行で会を進め、全校でエールを起こりました。

6年着衣泳

7月16日、水の事故を未然に防ぎ、自分の命を守ることを大きな目的として、着衣泳を行いました。着衣を身に着けた状態と水着での入水の違いを体験させ、もしもの時に備え、落ち着いた対応ができるよう学習しました。被服の重さや不自由さを実感し、浮くためのポイントを考えながら学習を深めていました。

6年校外学習

7月11日、6年生は都内へ校外学習に出かけました。上野の国立科学博物館や東京タワー、国会議事堂、そして参議院体験プログラムと、充実した一日を過ごすことができました。国立科学博物館では、メモを取りながら見学する姿が素晴らしかったです。

4年理科学習のまとめ

7月9日、4年生は理科「とじこめた空気と水」の学習のまとめとして、水鉄砲をしました。これまで使った実験道具を利用して、昇降口下で水を飛ばしました。ずぶ濡れになりながら、楽しいひと時を過ごしていました。

4年クリーンセンター見学

7月4日、4年生は、社会科「ごみのしょりと利用」の学習を深めるために、クリーンセンターに見学に行きました。職員の方の説明に耳を傾け、目の前に広がるたくさんのごみやその処理の仕方を見聞し、自分の生活を振り返ったり、今後の生活の仕方について考えていました。

◆千葉県教育委員会では、児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口を開設しております。

詳細につきましては、こちらをクリックしてください。