文字

背景

行間

今日の妙典小

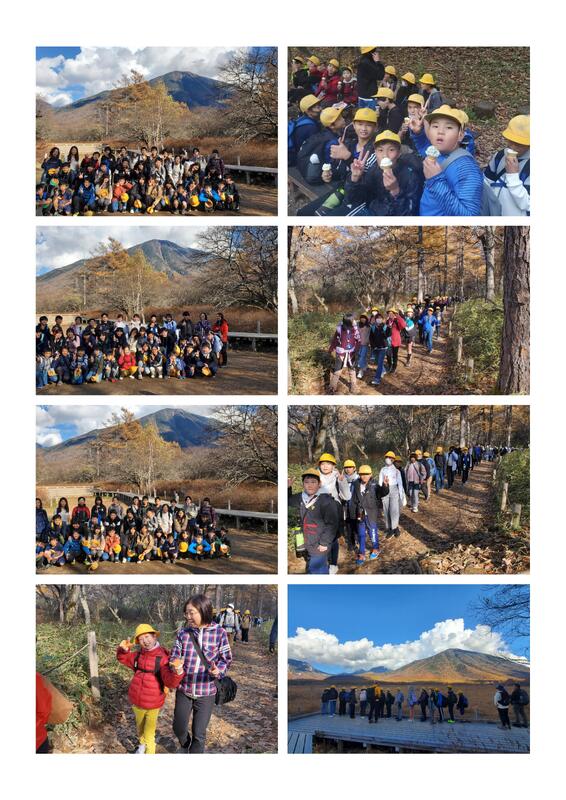

6年生日光修学旅行19

おみやげタイムです。どれにしようか迷ってしまいますね。わたしのオススメはやはり日光カステラです。

楽しかった修学旅行も、そろそろ終わりが近づいています。

6年生日光修学旅行18

散策を終え、福助に帰ってきました。

グループごとに見学ルートを決め、楽しみました。思ったより道が険しかったり、道に迷ってしまったりとハプニングもありましたが声を掛け合い協力してクリアしたようです。お疲れ様!

これからお昼ごはんです。

6年生日光修学旅行17

華厳の滝に到着しました。落差97mのダイナミックな水しぶきを観瀑台から眺めます。マイナスイオンをたっぷり浴びて、日光市内散策に向けてエネルギーチャージです!

この後はいろは坂を下っていきます。ありがとう奥日光、さようなら、奥日光!

6年生日光修学旅行16

朝食をいただき、荷物をまとめて退館式です。お世話になったホテルの方々に感謝感謝です。お礼の気持ちをこめて、急遽「僕らの未来へ」の歌をプレゼント♪素敵な思い出になりました。

それでは修学旅行二日目、行ってきます!

6年生日光修学旅行15

朝の散歩です。

湯ノ湖畔と源泉に行ってきました。すっかり冬の空気でとても気持ちが良いです。鹿もご一緒してくれました。

6年生日光修学旅行14

おはようございます✨

子どもたちの起床は6:00です。そろそろ、うごめいている気配がします。

一足早く、湯ノ湖まで行ってみました。これからみんなで朝の散歩に出かけます。

今日も良い日になりますように。

6年生日光修学旅行13

修学旅行一日目の終わりは、お風呂タイムです。奥日光湯元温泉は、白濁の硫黄泉です。疲労回復と美肌効果ありとのこと。もう、これ以上綺麗になってどうするのでしょう…。

お風呂上がりのスナップを少し。

これで今日の更新は終わりです。おやすみなさい!

6年生日光修学旅行12

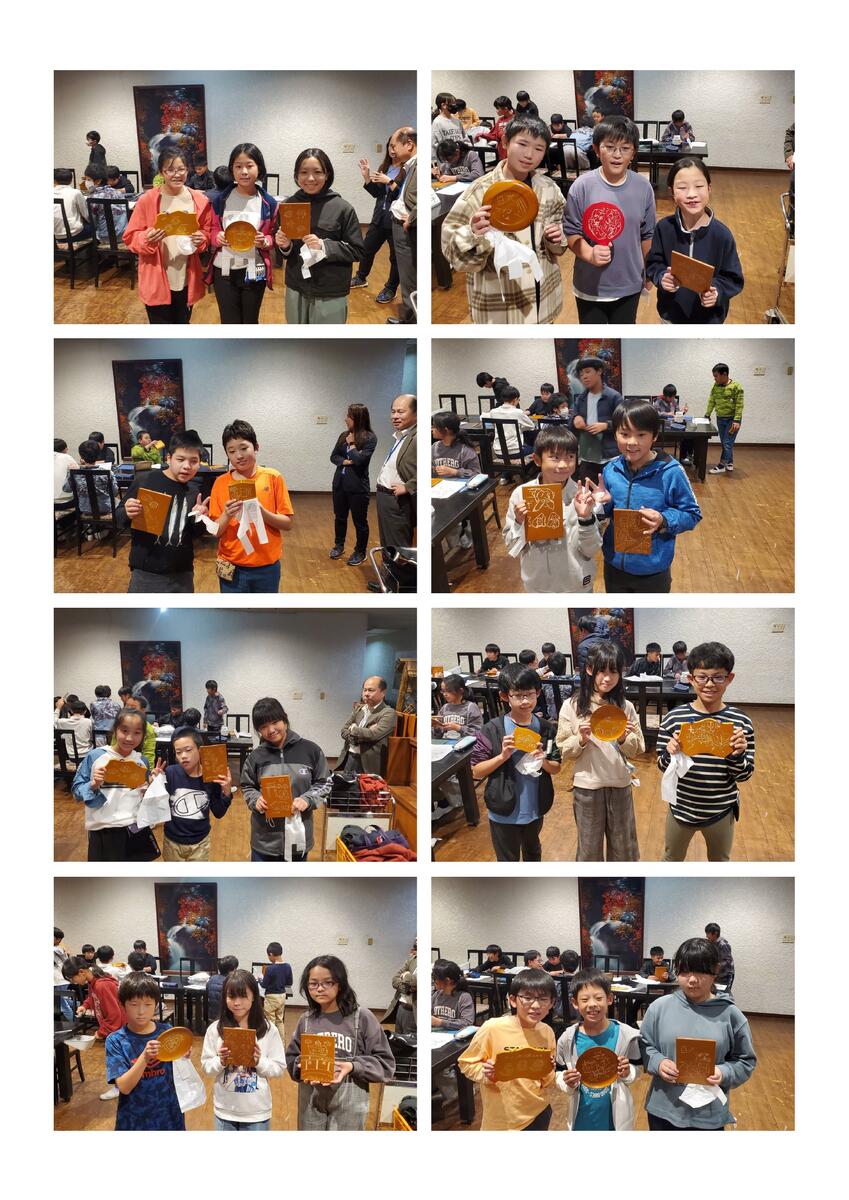

日光彫、とっても上手にできました!このまま伝統工芸士を目指す人もいるとかいないとか・・・。

全員の写真は撮れなかったので、ぜひご自宅で作品をご覧ください。

6年生日光修学旅行11

予定を少し変更して、食後にミニナイトハイクに行きました。夜の奥日光は冬の気候です。暗くて写真はありません…。

ホテルに戻り、日光彫り体験です。上手にできるかな??

6年生日光修学旅行10

夕食の時間です!ハイキング4.5キロのおかげでおなかペコペコです。温かいごちそう、いただきます!

6年生日光修学旅行9

本日のお宿「奥日光小西ホテル」に到着しました。入館式です。ホテルでのひとときは、修学旅行の醍醐味ですね!

6年生日光修学旅行8

奥日光エリアにやってきました。戦場ヶ原ハイキングです!

天気・気候は最高です。男体山も山頂までしっかり見えます。

約4.5km、Fight!

6年生日光修学旅行7

レストセンター福助さんで、お昼ごはんです。食事も旅のおたのしみですね。この後いろは坂をバスで上り、奥日光エリアに移動します。

6年生日光修学旅行6

グループ見学がおわり、五重塔に集合しました。この五重塔、中心の柱「心柱」がポイントです。地面についていない柱で、免震装置になっています。この知恵を現代とある建造物に生かしています。いま、子どもたちがいるのは、その建造物と同じくらいの高さだそうです。

6年生日光修学旅行5

陽明門前で集合写真です。お天気も良く、意外と観光客も少なく、、HappyLuckyGooddayですね!

6年生日光修学旅行4

三猿、鳴龍、陽明門、眠り猫…東照宮は見所が満載です。絢爛豪華な彫刻も素敵です。陽明門の別名は「ひぐらし門」。あまりの美しさに、見ていると日が暮れてしまうとか。・・・わたしは東照宮の頂上「奥社」担当なので、これから207段の階段を上ってきます…。

6年生日光修学旅行3

日光の社寺エリアに到着しました!世界遺産はオーラが違います。これから、日光東照宮のグループ見学です。

6年生日光修学旅行2

交通渋滞により、約30分遅れて羽生PA につきました。トイレ休憩です。

同じく修学旅行で日光へ向かう学校が多いようです。黄色い帽子だらけです。

埼玉県に別れを告げ、群馬県を通過中・・・利根川を眺めたりガイドさんの話を聞いたり、和やかです。

6年生日光修学旅行1

本日より2日間、6年生は日光修学旅行へ行きます。学年のめあて・一人一人のめあてを達成できるよう、そして最高の思い出が残せますように。

快晴!行ってきます!

ショッピングセンター見学(3年生)

3年生が、社会科学習で地域の大型ショッピングセンターを見学しました。子どもたちは、事前学習として、ショッピングセンターの様子を写真で見ながら、気が付いたことや疑問に思ったことを話し合います。その話し合いをもとに、お客さんの願いや販売の工夫、仕事に携わる人の喜びや苦労などについて、お店の人に積極的に取材しながら見学します。広い店内をお店の方に案内されながらの見学に、子どもたちは興味津々!バックヤードも見せていただきました!日頃何気なく買い物をしているショッピングセンターですが、実は、消費者の願いを踏まえた販売のための様々な工夫が、予想以上に多くあることを実感していました。

切り絵を寄贈していただきました!

地域にお住いの切り絵作家:橋本明義さんは、長年にわたり、日本古来の神社仏閣、ハス田や江戸川放水路などの豊かな自然、伝統的な祭りなど、昔懐かしい市内の様子を「市川・思い出散歩」と題し、切り絵で表現されてきました。この度、行徳・妙典地区の風物を描いた、貴重な作品を寄贈していただきました。3階多目的ホール「妙典ミニ・ギャラリー」にて展示していますので、学校へお越しの際は、ぜひご覧ください。

妙典の魅力、再発見!(4年生)

4年生が、「わくわくたいむ(総合的な学習の時間)」で妙典のまちについて探究活動をしています。妙典には、自然・歴史・文化など様々な魅力がいっぱい!上妙典地区にある八幡神社の「お神輿」もその一つです。先日は、上妙典青年会の真田さんをゲスト・ティーチャーにお迎えし、お神輿にまつわるお話を伺いました。「なぜ、お神輿を担ぐのか?」「お神輿の重さはどれくらいか?」「お神輿の造りはどうなっているのか?」「お神輿はどうやって作るのか?」など、子どもたちの疑問一つ一つを丁寧に説明してくださいました。「へえ~!そうなんだ!初めて知った!」…「お神輿のふしぎ発見」の探究は、まだまだ続きます。

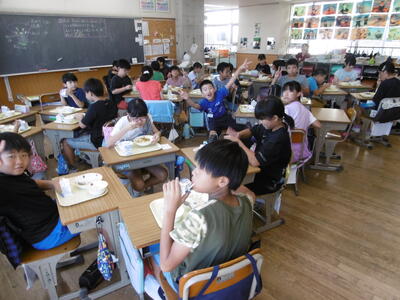

あったかはあと給食(全校)

「♬あったかはあとが、パスポート♪」校歌のBGMが流れる中、全校で「あったかはあと給食」を実施しました。普段は、学級ごとに食べている給食ですが、この日は、異年齢の子どもたちが、ペア学年(6年生と1年生、5年生と3年生、4年生と3年生)ごとに、会食しました。楽しいおしゃべりに、給食のハヤシライスがいつもにも増して、さらにおいしく感じます。準備や後片付けでは、上級生が下級生をリードする姿も頼もしいです。おなかがいっぱいになった昼休みは、ペア学年での遊びに夢中!特に、1年生は6年生のお兄さん、おねえさんに遊んでもらって、大喜びでした。

まちのキラリを見つけよう!(2年生)

2年生が生活科「まちのキラリを見つけよう!」の学習で、地域のお店を探検しました。」探検するお店の数は、全部で18店舗!3~5人のグループに分かれて、コンビニエンス・ストア、喫茶店、宅配便所、釣船屋さん、薬局、保育園、ファミリーレストラン、駅、交番、ガソリンスタンド、パン屋さん、お菓子屋さん、ハンバーガ屋さんなど、自分たちのお目当てのお店を訪問していきます。子どもたちは、店では何を売っているのか、どんな工夫をしているのかなど、お店の方のお話を聞きながら楽しく見学し、発見したことを次々にメモしていました。気になることは、積極的にインタビュー!子どもたちからは、「へえ!そうなんだ!」の声がたくさんあがっていました。まちのキラリがたくさん見つかったようです。ご多用の中、付き添いにご協力をいただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

給食試食会アンケート

給食試食会にご参加いただきまして、ありがとうございました。アンケートご回答の一部をご紹介させていただきます。・とてもおいしかったです。子どもも給食がおいしいと言って、おかわりもたくさんしているようです。ほとんど手作りということに驚きました。・給食室の様子がわかってよかった。衛生面にすごく気をつかわれているのがわかった。メニューも工夫してくださって、ありがたいです。・実際の味付けや食感などが体験できて、参考になりました。毎日、献立、調理をしてくださる皆さんに感謝です。ありがとうございます。子どもたちが、毎日今日の給食もすごくおいしかった!と兄弟で話し、メニューの説明もしてくれます。栄養士さんの説明を聞き、野菜の4回の手洗いや手作業で野菜を切ったり、手作りだったり、心を込めて作ってくださっていることを知り、本当にありがたいと思いました。今日の給食もとてもいしかったです。・安全でおいしい給食のために、どれだけ栄養士の先生と給食調理員の方々が、日々尽力してくださっているか、とても伝わってきました。家庭でも今日のことを子どもたちに話そうと思いました。・子どもがいつもおいしいと給食を楽しみにしている理由がよくわかりました。大変な準備、後片付けまで毎日感謝の気持ちでいっぱいです。

給食試食会(1年生保護者、おやじの会)

今年度2回目の試食会は、1年生の保護者の皆さんとおやじの会の皆さんです。献立は、「きつねうどん、焼き肉サラダ、さつまチップ、ミカン、牛乳」です。特に、焼き肉サラダは子どもたちにも大人気!ご参加いただきました保護者の皆様には、子どもたちが毎日食べている給食が、どのようにして提供されているか、また、食に関する教育がどのように展開されているか、ご理解を深めていただけたことと思います。今後も、「安全・安心な給食」を実施していく中で、子どもたちの心身の健やかな成長を支援してまいります。アンケートへのご協力、ありがとうございました。「とてもおいしかった!」との感想をたくさんお寄せいただきました。また、PTA本部役員の皆様には、ご多用の中、配膳準備等ご協力を賜りまして、ありがとうございました。

第2回OSDその4(ご感想)

参観された保護者の感想を一部ご紹介します。道徳の授業で、全員が積極的に手を挙げているのがすごいなと感じました。(1年生)・タブレットを用いた授業が新鮮だった。鉛筆とノートとは違う良さを感じてありがたかった。(1年生)・休み時間の様子も見られてよかった。先生は次の授業の準備をされていて、休む時間があるのか心配になりました。(1年生)・授業も楽しみですが、教室の掲示もいつも楽しく拝見しています。イベントごとの写真や授業で作った作品や子どもの写真が貼ってあるので授業参観以外の授業の様子も見られてうれしいです。(1年生)・箸の持ち方について、家庭でもしっかり教えなくては…と反省です。家庭も巻き込んでの授業は、子どもにとっても親にとってもありがたいことだと実感しました。(2年生)・みんな積極的に手を挙げて自分の意見を発言していてとてもよかったです。先生は、まだ発言していない子にも機会を設けていたので、その繰り返しの成果でみんな手をあげられるようになるのかなと感じました。帰宅した子ども本人も「私、頑張っていたでしょ!」と満足げな様子でした。(3年生)・楽しく体育の授業に取り組んでいるところを見ることができました。お友だちへの声掛けも、相手を思いやる気持ちが感じられました。(4年生)・支援者の方々を招いての道徳を初めて拝見しました。グループ内で一人一人が意見を発表できる、素晴らしい授業でした。(5年生)・タブレットを活用した発表に驚きました。クオリティが高かったです。(6年生)

ありがとうございました!

第2回OSDその3(おはし名人になろう 2年生)

2年生では、給食指導の一環として、「おはしの使い方」について学ぶ様子をご覧いただきました。日本人が昔から使用してきた箸ですが、近年、食生活の変化に伴い、お箸を使う機会が減り、正しい箸の持ち方(箸の機能性を最大限に発揮できる持ち方)を身に付けるのもなかなか難しいですね。授業では、栄養士の先生が、「お箸を正しく持つと、お魚の身の隅々まできれいにとることができ、おいしくいただける」ことを動画で紹介してくださると、子どもたちは、その鮮やかな箸づかいにびっくり!実際に、練習ボードで、箸を使った「大豆運び」にも挑戦しました。「あれっ?!なかなかつかめない!」箸でつまもうとすると、ツルッとすべってなかなかうまくつかめません。それでも、イラストで示された「正しい持ち方」のマネしながら、繰り返しチャレンジ!「やったあ!」「できた!」四苦八苦しながらも、「おはし名人」への修業を楽しんでいました。ぜひ、ご家庭でも実践してみてください。

第2回OSDその2(学校支援実践講座 5年生)

5年生では、市川市教育委員会のいじめ防止プログラム「学校支援実践講座」を活用し、道徳で「人とのかかわり」について学ぶ様子をご覧いただきました。子どもたちは、架空の事例をもとに、トラブルの原因や解決策を考え、グループごとに友達と感想や意見を交流していきます。各グループには、地域支援者の方々が加わってくださり、子どもたちの感想や意見にじっくり耳を傾けながら、話し合いを促したり、時にアドバイスをしたりしてくださいます。子どもたちは、友だちの考えにうなずきながら、「人との望ましい関わり方」について真剣に話し合い、自分の考えをより深めていました。本校では、人権教育の一環として、2・3年生で「人権教室」を、4・5年生で「学校支援実践講座」をそれぞれ計画的に実施し、発達段階に応じて相手の気持ちを考えることや一人一人の違いを認め合うことの大切さを学んでいます。

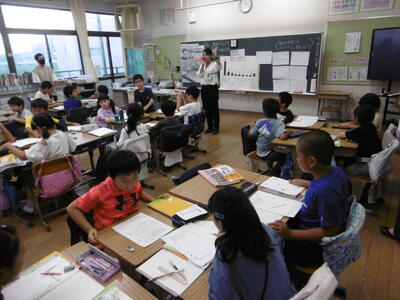

第2回OSD その1(全校)

10月18日(水)、今年度2回目のOSDを開催しました。今年度、学校では、「確かな学力」の育成に向けて、「主体的な学び」を重点目標に、わかりやすい授業づくりに取り組んでいます。特に、「存在感」、「自己決定」、「共感的な人間関係」の3つを柱とする「生徒指導の機能を生かした授業づくりや、大型提示装置や一人一台端末(タブレット)などのICTを効果的に活用した授業づくりに取り組んでいます。参観では、一人一人が、意欲を持って自力解決しながら自分らしく学びを進めている姿や、共感的な学級風土のもとで、友だちと共に楽しく学び合いながら、自己の学びを一層深めたりしている姿をご覧いただけたことと思います。保護者の皆様には、ご多用の中、ご来校を賜りまして、ありがとうございました。

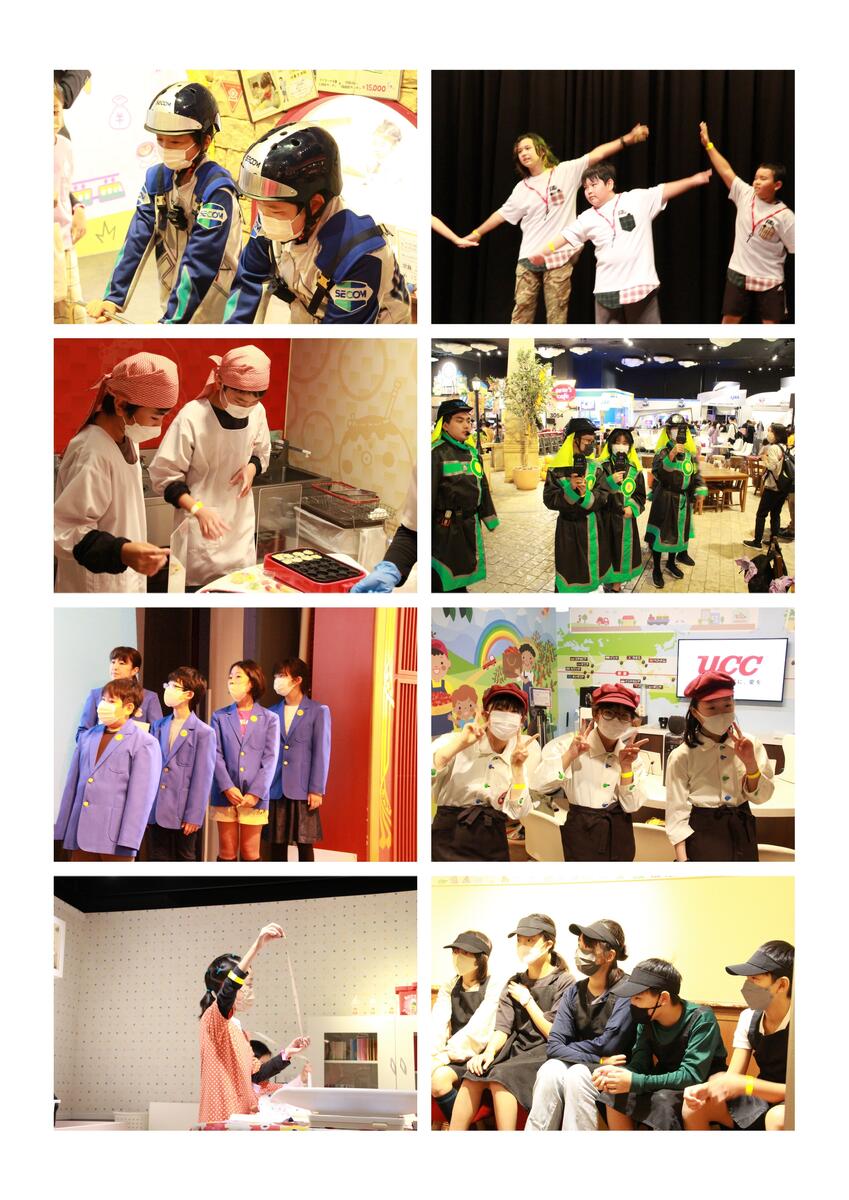

6年生 校外学習プレイバック

先日の「KANDU」見学の様子をダイジェストでお伝えします。

6年生は今後も、様々な職業について調べたり実際にインタビューをしたりして、自身の生き方や職業観などを考えていきます。

体験したことが学びの深化につながりますように!

6年生 校外学習3

たくさん体験できました。働いてこそわかるものがありますね。これから電車で帰ります。体験の様子は後程アップします。

6年生 校外学習2

駅歩5分。KANDUに到着しました。これから入場します!

6年生 校外学習1

今日は6年生の校外学習です。総合的な学習の時間に取り組んでいる「キャッチ ザ ドリーム(キャリア教育)」の学習に絡めて、幕張のKANDU(カンドゥー)で職業体験をします。

妙典小の最高学年は、グループで時間を決めて各自電車で幕張豊砂駅に集合です。さすが!

地区別音楽会(コーラス部)

コーラス部が、妙典中で開催された「妙典中ブッロク地区別音楽会」に参加しました。子どもたちは、「Happy Lucky Good-day」と「好奇心のとびら」の2曲を披露!軽快なリズムに乗りながら、素敵なハーモニーで観客を魅了しました。子どもたちも、普段通り楽しく歌えたことに大満足!フィナーレのポーズもバッチリ決まっていましたね。

市川市小学校陸上競技大会(陸上部)

本校代表児童陸上部20名が、100m走(5・6年生男女)、走り幅跳び(5・6年生男女)、走り高跳び(6年生男女)の各種目に出場。練習の成果を十分に発揮し大健闘!「がんばれ~!」「やれるよ!」「リラックス!」、応援席からの友だちの応援を背にして、子どもたち一人一人が、精いっぱい自分の力を発揮しました。結果は、5年女子走り幅跳び第1位、6年女子走り幅跳び第1位、6年男子100m走第2位、6年男子走り高跳び第3位と、10種目の内4種目で見事入賞!全員の力を結集して輝かしい成績を収めました。「やったあ!」互いの健闘を称え合う子どもたちは、笑顔いっぱいでした。

第3回学校運営協議会

10月12日(木)、第3回学校運営協議会を開催しました。今回は、子どもたちの学習の様子や学校施設などを参観していただいた他、前期学校評価の結果について協議していただきました。また、給食の試食も実施。「こんなおいしい給食を食べられて、子どもたちは、幸せですね。」委員の皆さんからは、「おいしさ」はもちろん、安全性や食育の推進などについても、高い評価をいただきました。ありがとうございました。協議内容につきましては、後日、HP「学校運営協議会」に「協議会だより」をアップしますので、ご覧ください。

秋となかよし(1年生)

秋の訪れを肌で感じられるようになった候、1年生が、生活科「秋となかよし」の学習で「虫さがし」に出かけました。「あっ!テントウムシがいる!」「バッタを見つけたよ!」「チョウチョが逃げちゃった!」真っ青な秋空の下、河川敷は、虫取り網と虫かごを手にした子どもたちの歓声で、大にぎわいです。

2年生 校外学習10

妙典小学校に帰ってきました。

千葉市動物公園では、グループで力を合わせたり、マナーを守ったりと大活躍でした。うまくいかないことや困ったことが起きても、頑張って向き合いました。みんなで行く校外学習だからこそ、学べるものがありますね。この経験を生かしてこれからもどんどん「わくわくみっけ」していきましょう!

これで、校外学習の投稿は終わりです。

2年生のみなさん!「しおり」は明日持ってきて下さいね!

2年生 校外学習9

見学を終え、バスに乗って帰ります。時間を守って行動できました。すごい!

2年生 校外学習8

午後は、グループで動物を選んでじっくり観察です。わかったことを、詳しくワークシートに書いていきます。調べたことを、図工や国語の学習に生かす予定です。

2年生 校外学習7

お昼ごはんです。

朝からお弁当のご準備ありがとうございました。

午後の見学に向けて、エネルギーチャージ!

※動画は限定公開になっていますが、保存やurlのコピー等はご遠慮下さい。

2年生 校外学習6

「♪ミーアキャットがフラミンゴ~♪」と歌ったら、子どもたちはポカンとしていました…ブンバボン世代ではなく、カラダダンダン世代なのですね…。お昼が近づき、お腹がすいてきました。集合時間に集まれるかな?

2年生 校外学習5

今日は、動物たちも歓迎モードのようです。ライオンやチーターは寝ていることが多いのですが、(家族で来るときは、いつも寝ているのに!)しっかり起きてみんなの方を向いてくれています。嬉しいですね♪

2年生 校外学習4

動物ビンゴをしながら、午後に観察する動物を決めていきます。どれにしようかなぁ。迷っちゃいますね。わたしのオススメはハシビロコウです。じっ…と動かない姿を、じっ…と観察するのはいかが?

2年生 校外学習3

グループごとに、動物の見学をしています。園内全域に散らばっているので、追いきれませぬ…

2年生 校外学習2

千葉市動物公園に到着しました!まずは本拠地を確保です。ほかの学校の児童もたくさんいます!迷子になりませんように…。

2年生 校外学習1

今日は、2年生の校外学習です。千葉市動物公園を目指して出発です。お天気も最高!行ってきます!

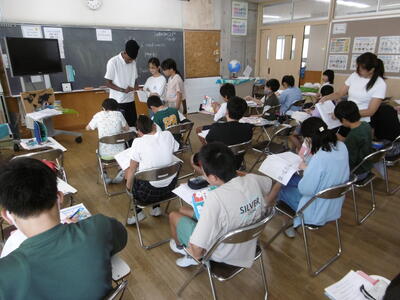

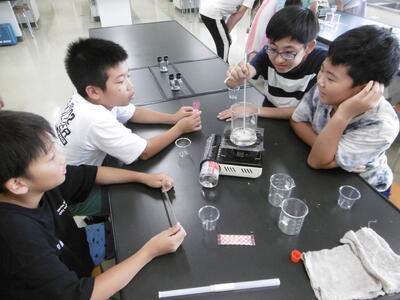

算数指導(ティーム・ティーチング&少人数指導)

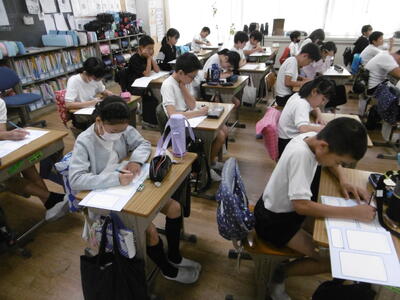

本校では、算数科指導の充実を図るため、1・2年生では1学級を指導者2人組で指導する「ティーム・ティーチング」を、3~6年生では1学級の子どもたちを2グループに分け、2人の指導者が各グループを指導する「少人数指導」を、それぞれ実施しています。どちらも、指導者の「目」を増やすことで、子どもたちの学習状況に応じた、きめ細かい丁寧な指導を具現化してための体制です。子どもたちは、毎日、楽しくかつ粘り強く算数学習に取り組んでいます。

上妙典祭礼(Part2)

10月8日、学区にある上妙典八幡神社の祭礼が、5年ぶりに開催されました。大人たちの「中神輿」に続いて、地域の妙典小の子どもたちも「こども神輿」を揉み(担ぎ)ながら、地域を練り歩きます。法被や鉢巻きでバッチリ気合を入れている子もいます。青年会の皆さんが、子どもたちにやさしく揉み方を教えてくださり、「地すり」もばっちりサマになっていました。地域の伝統行事に楽しく参加した子どもたち、締めくくりにお菓子もいただき、笑顔いっぱいでした。それにしても、1トンもある「大神輿(千貫神輿)」は、大迫力!子どもたちの目は、大神輿を揉む方々の雄姿に釘付けです。本校職員2名も一緒に参加させていただきました。お世話になりました!

大掃除(全校)

前期最終日、全校児童で大掃除を行いました。教室、廊下、黒板、手洗い場、靴箱、、トイレ、特別教室など、普段の清掃ではなかなか手の行き届かない隅々まで、友達と力を合わせてきれいにしました。特に高学年の子どもたちは、先生の指示がなくても、汚れている箇所を自分で見つけながら、率先して取り組んでいる姿が、頼もしいです。教室や廊下の床は、ワックスもかけて、ピカピカです。後期、気持ちのよいスタートができそうです。

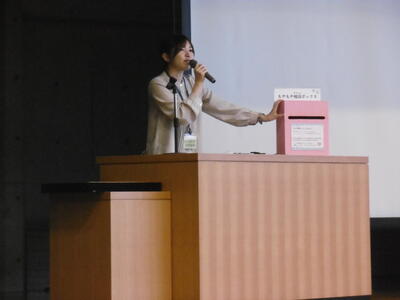

前期終業式!

朝夕の涼風にようやく秋の訪れを感じられるようになりました。年間の折返しを迎え、前期終業式では、「キャリア・パスポート(振り返りカード)」に書かれた一人一人の成長を子どもたちと一緒に確かめ合いました。また、本日、子どもたちが、通知表「あったかはあと」を持ち帰ります。通知表を手に取ると、どうしても「よくできる」や「もう少し」がいくつあるかに注目してしまいがちです。しかし、「キャリア・パスポート」と同様に、通知表にも、子どもたちの「一生懸命頑張った姿」がたくさん詰まっています。、お子様と一緒に通知表を見ながら、その頑張りを一緒に喜んでいただき、子どもの「努力」や「過程」を認め、褒めてあげてください。そして、後期に向けて、改めて「やる気スイッチ」がON!となるよう、励ましてあげてください。また、養護教諭から「もやもや相談ボックスの設置について」お話をしました。「もやもや相談ボックス」についての詳細は、学校だより10月号をご覧ください。なお、終業式での校長先生のお話を、HP「校長室から」に掲載しましたので、ご覧ください。

陸上部、頑張っています!

10月13日(金)市川市小学校陸上競技大会が、国府台スポーツセンターにて4年ぶりに開催されます。従来よりも種目数を減らし、規模を縮小しての開催です。、5年生が「走り幅跳び」と「100M走」、6年生がこれに「走高跳び」を加えた合計5種目において、男女2名ずつの合計20名の子どもたちが、学校代表選手として出場します。練習は短期集中!自己記録の更新を目指し友達とアドバイスし合いながら、一生懸命、練習に励んでいます。応援、よろしくお願いします!

「いちかわかるた」で遊ぼう!(3年生)

「いちかわのなし おいしくって いうことなし!」、「ハイッ」、「あ~とられちゃった!」…3年生が、「かるた」にチャレンジ!取った絵札には、かわいいコツメカワウソがおいしそうに梨をかじっているイラストが描かれています。。子どもたちが、夢中になって遊んでいるこのかるたは、市内の名所、文化、自然などを紹介した「いちかわかるた」です。このたび、市から市内公立小学3年生全員に贈られました。子どもたちは、社会科の学習を思い出しつつ、楽しく遊びながら市川のまちについて学んでいます。ご家族でも遊んでみてください。

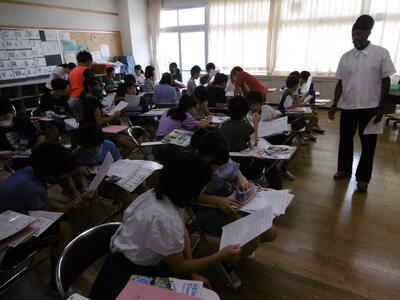

英語学習、楽しんでいます!(3~6年生)

市川市の小学校では、外国語活動指導員やALTの先生が学習支援をしています。授業は、どちらも原則オール・インイングリッシュ!子どもたちは、友達と一緒に簡単なゲームや会話をしながら英語にたっぷり親しみ、楽しく活動しています。

リーフレットで伝えよう!(4年生)

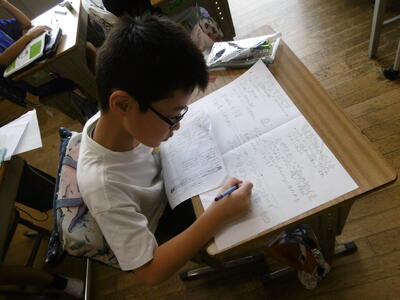

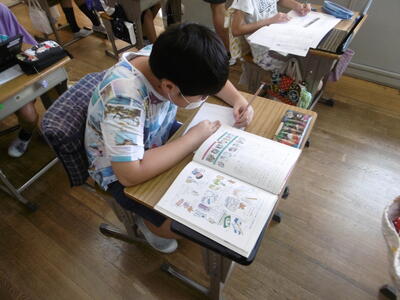

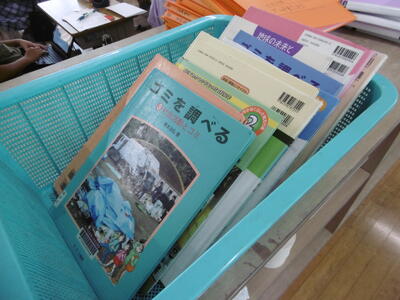

4年生が国語科の学習で「伝わりやすい組み立て」を考えながら、リーフレットづくりに取り組んでいます。テーマは、社会科で学習している「ゴミの減量」です。子どもたちは、タブレット(ICT)や図書資料を使って、調べ学習を進め、わかったことをメモしていきます。そして、それらを構成メモとして組み合わせ、ごみの減量の大切さが読み手に効果的に伝わるように、リーフレットにまとめていきます。ICTと図書資料、それぞれのよさを生かしながら、学習を進めています。

上妙典祭礼

今日は上妙典の祭礼です。

八幡神社・オアシス妙典を起点に、お神輿が町を練り歩きます。

この地域特有の「行徳揉み」という担ぎ方(揉み方)は、とてもカッコいいですよ!!

あれ、見覚えのある人達が…!!

ようこそ、夢先生!(5年生)

キャリア教育の一環として、県教育委員会とJFAが共催する「ユメセン」事業を活用して、10月3~4日の2日間、「夢先生」2名にお越しいただきました。一人は、元女子バケットボール選手の岩屋睦子(いわや ちかこ)さん、もう一人は元リュージュ選手の小口貴久(おぐち たかひさ)さんです。お二人とも、現役時代に全日本優勝やオリンピック出場などの経験をお持ちです。5年生の子どもたちは、夢先生と一緒に軽スポーツで楽しく汗を流した後、教室で夢先生のお話を聞きました。子どもの頃の学校生活や競技との出会い、目標を達成するまでの努力や喜び、周りへ人々への感謝、栄光と挫折…など、ユーモアを交えながらの話に、子どもたちは、リラックスしながらも真剣に聞き入っていました。そして、夢先生からの「みんなの将来の夢は何ですか?」の問いかけに、一人一人が自分自身と向き合いながら、「夢の実現」に向けて、今の気持ちや考えを「夢シート」に熱心に書き綴り、意見交流をしました。「夢シート」は、後日、夢先生がコメントを入れて、子どもたちに返却されます。ご家庭でもぜひ、ご覧いただきながら、子どもたちの「夢」を聞いてあげてください。

水で遊ぼう!(1年生)

1年生が生活科の学習で水遊びにチャレンジ!マヨネーズ等の空の容器に穴をあけて、中に水を入れて手で押すと、水が勢いよく飛び出します。水鉄砲の要領で的当てをしたり、地面に水の絵を描いたり、シャワーのようにして水を掛け合ったり、子どもたちは、様々な遊びを体験しながら、様々な「気づき」をしていきます。例えば、勢いよく水を飛ばすなら、穴の大きさは、どれくらいがいいのか。遠くの的へ水を当てるには、容器をどんなふうに押すといいのか。水を吸った地面は、どんな風になっているか…など。友だちと一緒に楽しく遊びながら、学んでいます。

体力向上大作戦

スポーツの秋!

ということで、体育委員会主催の「体力向上大作戦」が行われています。業間休みに砂場周辺を利用して、幅跳びやラダートレーニングを体験できます。体育の学習以外にもこうして思い切り身体を動かせる場があると、体力向上につながるとともに、運動に親しむ心が育ちますね。

創立25周年記念「お祝い給食」(全校)

9月30日は、妙典小学校25回目の開校記念日です。そこで、28日(木)の給食は、「創立25周年記念お祝い給食」を実施しました。献立は、赤飯!鶏肉のから揚げ!からし和え!お祝いすまし汁!牛乳!です。もちろん、牛乳以外は、すべて調理員さんたちの手作りです!ゴマ塩がかかったお赤飯は、ふっくらとして香ばしい小豆の香りが。唐揚げは、外はカリカリ、中はジューシー!子どもたちは、大きな口を開けて、にこにこしながら、おいしそうにほおばっています。極めつけは、すまし汁に入っている「なると」です。「なると」には、赤い『祝』」の文字の刻印が!「見て見て、3枚も入ってるよ!」子どもたちは、ますます大喜びです!栄養士さん、調理師の皆さん、思い出に残るおいしい給食をありがとうございました!※開校記念日にあたり、校長先生のお話(9月26日、お昼の校内放送)をHP「校長室から」に掲載しましたので、ご覧ください。

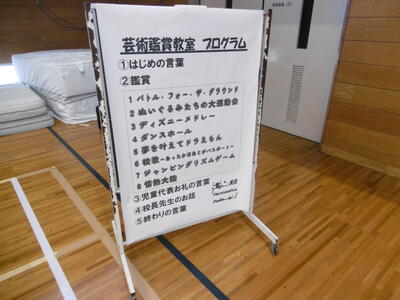

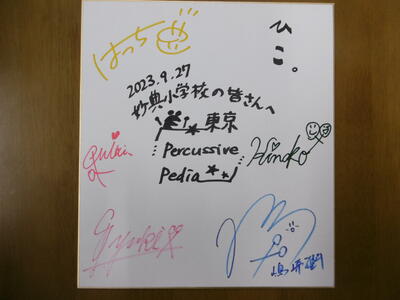

創立25周年記念「芸術鑑賞教室」(全校)

9月27日(水)、創立25周年記念行事として、「芸術鑑賞教室」を開催しました。ゲストでお迎えしたのは、プロの打楽器演奏グループ「東京Percussive Pedia(パーカッシブペディア)」の皆さんです。アリーナで、マリンバやティンパニー、小太鼓、鉄琴等の楽器を縦横無尽に操る演奏が始まると、子どもたちの視線は、演奏者にくぎ付け!「ディズニー・メドレー」や「ドラえもん」、6年生が運動会の組体操で使用した「ダンスホール」などが次々に演奏されると、友達と一緒に体全体でリズムをとって、気分は最高潮です。クライマックスは、校歌「あったかはあとがパスポート」の大合唱!メンバーの皆さんは、子どもたちの元気いっぱいでノリノリな姿に、「校歌で、こんなに盛り上がる学校は、初めて!」と驚いていらっしゃいました。参観にいらしたPTA本部役員や学校運営協議会の皆さんも、子どもたちの楽しそうな様子を目を細めてご覧になっていました。子どもたちの心に、25周年のステキな思い出ができました。※残念ながら、学級閉鎖で参観できなかった学級につきましては、後日、録画で視聴します。

人権教室(3年生)

9月26日(火)、2名の人権擁護委員の先生をお迎えし、3年生で「人権教室」を実施しました。子どもたちは、学校生活での身近な出来事を題材にしたDVDを視聴し、いじめられている子、いじめている子、いじめを黙ってみている子のそれぞれの立場に共感しながら、当事者の気持ちを想像しました。また、自分がいじめられたらどうするか、友達がいじめられているのを目撃したらどうすればよいのかなど、自分事として真剣に考えながら、さまざまに意見交流をしました。本校では、2・3年生を対象に「人権教室」を、4・5年生を対象に「学校支援実践講座交流会」をそれぞれ年間指導計画に位置付けて実施し、人権意識の醸成といじめのない学校づくりを推進しています。

いけいけあいさつプロジェクト(全校)

9月の生活目標は、「自分から進んであいさつしよう」です。学校評価結果(7月)でもお知らせしましたとおり、本校の課題の一つに「進んであいさつ」が挙げられます。今月、代表委員会では、「いけいけはあとプロジェクトとして、一人一人が、自分から進んであいさつができる明るい学校づくりに取り組んでいます。代表委員会で「あいさつ動画」を作成して全校にあいさつの大切さにを話したり、校内に立って率先してあいさつをしたりしています。あいさつは、人も自分も幸せにする魔法の言葉!合言葉「あかるく、いつでも、さきに、つづける」を目標に、学校全体であいさつ励行に取り組んでいます。ご家庭でも、ぜひ、子どもたちへの声かけをお願いします。

4年生 環境出前授業

4年生は、社会科で「ゴミの処理」を学習しました。学習のまとめと振り返りとして、市の職員を招いて出前授業を行いました。クリーンセンターの様子やゴミのゆくえについて詳しくお話を伺いました。また、ゴミ収集車(パッカー車)の実物を見学することもできました。わたしたちの健康なくらしのために、たくさんの人が関わって工夫していることがわかりました。

1年生校外学習 12

妙典小学校に帰ってきました。はじめての校外学習、お話をよく聞いて、グループで協力して楽しむことができました。困ったことがあっても、自分たちで何とかしようと声をかけ合って頑張りました。学んだことを学校生活で生かせるといいですね!

これで、校外学習の投稿は終わりです。

1年生校外学習 11

夢の島熱帯植物館を出発しました。南国気分を味わって、ちょっとトロピカルな表情をしています。夢から冷めないうちに、バスに乗って帰ります!1日よく頑張りました!

1年生校外学習 10

夢の島熱帯植物館、略して「ゆめねつ」というそうです。

夢の島は東京都の正式な地名です。隣接する清掃工場の余熱を使って、熱帯植物を育てています。市川クリーンスパと似ていますね。

さあどんな植物に出会えるかな?

1年生校外学習 9

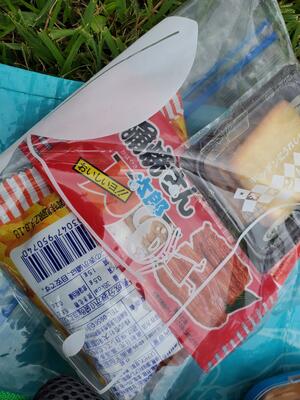

おやつもお楽しみ中。いにしえから伝わる謎の300円ルールはありません。食べられる分を考えて持ってきます。アレルギー等の観点から、おやつ交換もできません。

一昔前と約束事は違っても、子どもたちが選ぶおやつは昔と変わらないようです。「蒲焼きさん太郎」、おいしいですよね。

1年生校外学習 8

夢の島熱帯植物館につきました。すこし日が差すくらいのお天気ですので、芝生でわいわいお昼ごはんです。お弁当のご準備ありがとうございました。

…レジャーシート、持ってきてよかったですね!

1年生校外学習 7

お天気が回復してきましたので、予定をすこし変えて葛西臨海水族園の入り口で集合写真をとりました。このあと、夢の島に向かいます。

1年生校外学習 6

そろそろ集合時間です。おたがいに手を繋いだり声をかけ合ったりして素敵♥️

かっぱの袋がない!

◯◯ちゃんがいない!

はぐれちゃった…涙

そんな場面も思い出の一つです。

大丈夫大丈夫♪

1年生校外学習 5

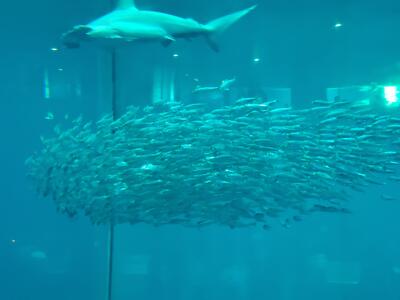

一年生は、後期に国語で「スイミー」を学習します。めざせ、力を合わせる一年生!

葛西臨海水族園には、トビハゼもいます!トビハゼについて語り始めると3時間くらい必要なので、またの機会に…。

1年生校外学習 4

こちらサンゴの海コーナー。南の海に行きたい欲が増してきました…。

1年生校外学習 3

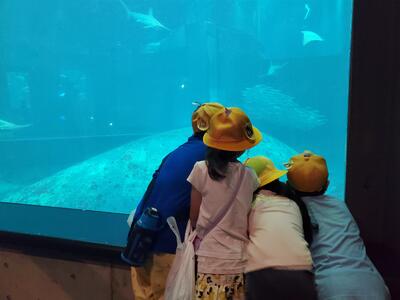

グループで楽しく見学中。

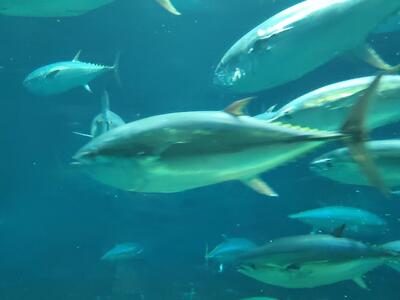

マグロが回遊中です。おいしそ・・・カッコいいですね~。

子どもたちも回遊中…追いきれませぬ。

1年生校外学習 2

葛西臨海水族園に到着しました。

入り口から、エスカレーターで下へ降りていきます。他の学校の子もたくさんいます。迷子にならないでね…

目印は、先生方の「おでんTシャツ」です。

1年生校外学習 1

昨日の3年生の校外学習に引き続き、今日は1年生の校外学習です。あいにくのお天気が想定されるため、雨天プラン「葛西臨海水族園」「夢の島熱帯植物園」に見学に行きます。

センターホールで出発式です。楽しみですね!

3年生校外学習 10

学校に帰ってきました。

社会科で学習したことを深めるだけでなく、集団で過ごすマナーや、グループで協力することの大切さについて学ぶことができました。

3年生もいよいよ後半戦!これからさらに成長できるように、前進あるのみ! あるのみ・・・ ありのみ・・・・・・

正解は、①ありのみ でした。

なし=無し で縁起が良くないので、「有り」・ありのみという呼び方が生まれたそうです。

以上で校外学習の投稿は終わりです。

3年生校外学習 9

市川市の梨畑を車窓から見学です。梨は市川市の名産品です。現在はスーパーでもインターネットでも買うことができますが、おすすめは直売所です。作っている人の工夫や苦労を学習した3年生、梨に思いを馳せています(たぶん)。

ところで、梨には別名があります。3年生には先日給食の時間に教えたので、HPを見ている方に問題です。

梨の別名は・・・

①ありのみ ②あいすのみ ③ごむごむのみ

正解は・・・次の投稿で。

3年生校外学習 8

集合写真を撮って、出発です。

3年生校外学習 7

グループごとに、見学です。計画通り回れるかな?

3年生校外学習 6

市川市動植物園につきました。

まずは、昼食です。お弁当のご準備ありがとうございました!

3年生校外学習 5

アイリンクタウン市川につきました。

曇っているので少しだけ視界は悪いですが、市川市を広く見渡せます。3年生が使っている「わたしたちの市川」のはじめに、ここから撮った写真が掲載されています。妙典の町は見えるかな?

あ、遠くで校長先生が手を振っていますね~。

3年生校外学習 4

バス車窓から、市川市役所と八幡の藪知らずを見学です。市川市役所は新庁舎になりとてもきれいになりました。本当は北側が特徴的な見た目の建物ですが、バスからは見えません・・・。

八幡の藪知らずは、一度入ったら二度と出てこられないという神隠しの伝承が残っています。

では、入ってしまった人はどこへ?

・・・藪の中で数年間、みっちり研修を受けて市川市の学校の先生になるそうです。

かく言う私も30年前・・・。

3年生校外学習 3

常夜燈公園につきました。

かつてこの場所(本当はもう少し南)は、江戸との物資の拠点となる「河岸」でした。徳川家康が江戸に入り、まず着手したのが塩の確保。行徳は塩の産地でしたので、江戸と行徳を結ぶ人工の川をわざわざ掘って船の行き来ができるようにしました。江戸と市川を結ぶ歴史の名残り、常夜燈です。

3年生校外学習 2

行徳漁港につきました。

社会科では「市川市の南は工場・倉庫が多い」と教わりました。たしかに、海の反対側は倉庫だらけ。でも、みんなの視線はやっぱり海ですね。ノリ養殖のための支柱も見えます。行徳海苔は高品質で有名です。

3年生校外学習 1

本日は、3年生の校外学習です。社会科の学習を深めるため、市川市内見学に行きます。お天気もなんとか持ちそうです。

いざ、出発。いってきます!!

OST(全校)

9月15日(金)のOST(オープン・スクール・タイム)では、多くの保護者の皆様のご参観を賜りまして、ありがとうございました。 学校だより(5月号)でもご案内いたしましたように、今年度、OSTの実施回数を年間2回(4月・2月)から3回(4月・9月・2月)に増やすことで、開かれた学校づくりをさらに進めています。今回は、2学期最初の授業参観と学級懇談会を開催いたしました。子どもたちが、友だちと共に楽しく学び合いながら、意欲的に生き生きと学習に取り組んでいる姿をご覧いただけたことと思います。また、懇談会では、通知表「あったかはあと」の説明や後期行事予定等について、お話しさせていただきました。10月6日(金)には、前期終了として通知表を持ち帰ります。ご家庭でも、お子さんのこれまでの頑張りを大いに褒め、後期に向けて励ましてあげてください。

外遊びができないときは…(全校)

厳しい残暑が続いています。本校では、熱中症予防として「暑さ指数」に応じて、体育授業の実施の有無を判断したり、休み時間の過ごし方を校内放送で注意喚起したりしています。暑さ指数が「危険レベル」に近づくと、昼休みの外遊びが「中止」になることも。でも、大丈夫!子どもたちは、外遊びがダメでも、教室、ゆとろぎ、学校図書館などで、遊びや活動の仕方を工夫しながら楽しく過ごしています。

第2回避難訓練(全校)

今回の避難訓練は、地震から火災発生を想定した校庭への避難に加え、消防署の方々のご指導の下、消火器を使った消火訓練(全校・6年代表)、煙中脱出体験(4年生)、起震車体験(6年生)を4年ぶりに実施しました。実際に火災を発見した場合は、子どもは「知らせて逃げる」が基本ですが、消火器の使い方を知っておくことも大事。6年代表児童は、手順通りに的確に操作し、見事模擬消火に成功しました。煙中脱出体験では、4年生が煙(無害)の充満するテントの中をハンカチで口や鼻をおさえ、身をかがめながら、すばやく脱出!また、起震車体験では、6年生が震度7の揺れの激しさを体感しました。いざという時に、「自分の命を自分で守る」ために、日頃の心と体の準備が大切ですね。ご家庭でも、子どもたちの感想を聞いてあげてください。※HP「校長室から」に校長先生のお話を掲載しました。併せてご高覧ください。

キャッチ・ザ・ドリーム その2(6年生)

「トップになるための秘訣は何ですか?」「自分のことを信じられるまで、練習すること。自分の可能性を信じることかな。」「強いメンタルを持つには、どうしたらいいですか?」「人間は、そんなに強くないと思う。でも、誰かのためにと思うと、思わぬ力を発揮できる。」「試合で負けた時は、どうやって気持ちを切り替えるんですか?」「もちろん悔しいけれど、次がある!と考えるかな。」「ワールドカップで優勝した時は、どんな気持ちでしたか?」「震災があって日本が大変な時にサッカーをやっていていいのかと、ずいぶん悩んだけれど、代表として戦うことで誰かの力になれると思った。でも、試合では日本の皆さんの応援の力をもらって優勝できたと思う。だから皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいだった。」…質問に一つ一つ自分の言葉で丁寧に答えてくださる宮間さんのお話を、子どもたちは、真剣にうなずきながら聞いていました。お話の後、子どもたちは、自分自身と向き合いながら、自分の夢「目標達成シート」の作成にもチャレンジしました。宮間さんが子どもたちの中に入って、子どもたちの話をじっくり聞いてくださいます。今日のこの経験が、子どもたちの「これからの歩み」に、きっと生かされていくことでしょう。キャッチ・ザ・ドリーム!

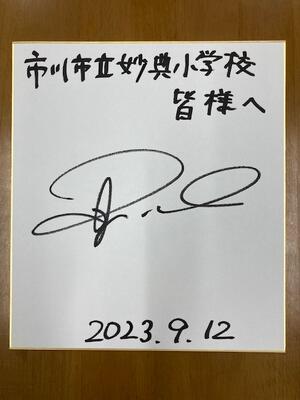

キャッチ・ザ・ドリーム その1(6年生)

総合的な学習の時間「キャッチ・ザ・ドリーム」の学習として、元女子サッカー選手の 宮間あや さんをお招きし、6年生がお話を伺いました。宮間さんは、2011年FIFA女子ワールドカップ・ドイツ大会に、主力メンバーとして出場。チームを支える大活躍で、なでしこジャパンの優勝に大きく貢献しました。東北大震災で疲弊していた日本国民に勇気と希望を与えた、そのひたむきな姿は、今も多くの方々の記憶に残っていることと思います。また、翌年2012年のロンドン・オリンピックでは、キャプテンとしてチームをまとめ、見事銀メダルの栄誉にも輝いていらっしゃいます。、宮間さんが笑顔いっぱいで会場に入ってくると、子どもたちは、拍手喝さい!宮間さんが、時にユーモアを交えながら語る、幼少期のサッカーとの出会いから今日までのサッカー人生の歩みに、熱心に耳を傾けていました。また、オリンピックの銀メダルにも触らせていただき、そのデザイン、重さ、感触に大感激していました。

ニュー・スポーツ!(クラブ活動)

2学期最初のクラブ活動!子どもたちは、各クラブで友だちと一緒に楽しく活動しています。ニュースポーツクラブでは、「モルック」という競技に初チャレンジ!最近流行のニュー・スポーツですが、すでに世界大会も開催されているそうです。はじめは、なかなか的に当たらなかった子どもたちですが、少しずつ「コツ」をつかみ、友達とアドバイスし合いながら夢中で取り組んでいました。他クラブでも、子どもたちは思い思いに活動を楽しんでいます!

台風接近に伴う臨時休校

本日(9月8日)は、台風13号の接近による荒天のため、児童の安全確保を最優先に「臨時休校」の措置を取りました。子どもたちのいない学校は、閑散としています。ご家庭でも十分ご注意ください。なお、別途、一斉メールでもご連絡しましたとおり、9月8日(金)の学習課題並びに9月11日(月)の連絡事項について、HPに掲載しましたので、あわせてご確認ください。

日本の食糧生産(5年生)

子どもたちが、スーパーマーケットのチラシを一生懸命見ています。今晩の夕食のために、お買い得な食品を探しています。…というわけではなく、チラシに掲載されているいろいろな農産物の「産地」を調べています。「このニンジンは、千葉県産だな。」「ブドウは、山梨産って書いてある。」「じゃがいもは、北海道だよ。」それぞれの農産物の「産地」が一目でわかるように、チラシから切り取った農作物の写真を日本地図の上に、どんどん貼っていきます。出来上がった地図をじっくりと見てみると…、さて、どんなことに気が付くかな?

給食が始まりました!(全校)

2学期の給食がスタートしました!初日の献立は、キーマカレー、みかんヨーグルト、牛乳です。久しぶりの給食に子どもたちは大喜び!大人気のキーマカレーということもあり、子どもたちのテンションは、MAXです!特に、厳しい残暑の中、スパイシーなカレーとさっぱりしたヨーグルトは、格別のおいしさ!2学期も、栄養バランスのよい、おいしい給食をモリモリ食べて、健康に過ごしましょう!※HP「おいしい給食」にて、給食の献立を毎日写真入りで紹介していますので、あわせてご覧ください。

お話し会「知ってますか?妙典のまち」

夏休み中の8月6日(日)、妙好寺隣『燦燦』において、「お話し会」が開催されました。お話ししてくださったのは、妙典小ハス田クラブ代表の安達宏之さんです。安達さんは、日頃から地域学校協働活動推進員として、子どもたちに干潟の生き物の生態などについて、教えてくださっています。妙典には、自然・歴史・文化などの魅力がいっぱい!参加された地域・保護者の皆さんや子どもたちは、安達さんのお話を聞きながら、妙典の魅力を共有・再発見されていました。「地域を知り、地域を愛する」そんな子どもたちを、地域のみんなで育てていきたいですね。

ツルレイシの観察(4年生)

夏野菜の王様ツルレイシが、夏の日差しをたっぷり浴びてぐんぐんとツルを伸ばし、たくさんの実(ゴーヤ)をつけました。「想像していたよりもずっと固いよ!」4年生の子どもたちは、ごつごつとした手触りに驚きながらも、実の大きさ、形、におい、数などを熱心に観察して記録していました。

市川市PTAバレーボール大会

「妙典小・行徳小連合チーム」が、7月の予選を見事勝利し、9月3日の本選大会に出場しました。サーブ、レシーブ、トス、スパイクなど、声を掛け合いながら、抜群のチームワークで強豪「中山小」を相手に大健闘!僅差での惜敗でしたが、試合後、選手の皆さんの笑顔と額に光る汗がとても爽やかでした!お疲れ「生」でした!

引き渡し訓練!

「引き渡し訓練」にご協力をいただきまして、ありがとうございました。本訓練は、大災害が発生した時に、お子様を保護者の皆様に安全に引き渡すための訓練です。今回は、地震発生後「警戒宣言」が発令されたという想定で行いましたが、悪天候や不審者等への対応として、引き渡しが必要な事態にも備えています。これから台風シーズンを迎えます。本校では「市川市非常変災時(台風、地震等)における学校等の対応について」をHPに掲載していますので、改めて、ご確認のほどお願いいたします。