文字

背景

行間

今日の妙典小

交通安全教室(1年、3年)

5月11日(木)~20日(土)は、「春の全国交通安全運動」が実施されていました。また、児童が関係する交通事故件数は、5~6月にかけて増加する傾向があります。本校では、例年この時期に、市川市交通計画課の皆さんを講師にお迎えして、1年生と3年生において「交通安全教室」を開催しています。今年度も、25日(木)に開催し、1年生では安全な歩き方、3年生では安全な自転車の乗り方について、それぞれ学習しました。子どもたちは、ルールを確認しながら、危険な場所や状況に応じた安全な行動の仕方について、実技体験も交えながら具体的に学ぶことができました。飛び出しや左折巻き込みによる事故の原因や対応、見通しの悪い交差点や横断歩道の渡り方、自転車点検のポイント等、多岐にわたる内容でしたが、子どもたちは、自分事として真剣に参加していました。ご家庭でも、ぜひ、「交通安全」について話し合ってみてください。ご参観いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。

6年生校外学習④

国会に着きました

参議院を見学しています

6年生校外学習③

昭和館の見学が終わり、お弁当の時間です

6年生校外学習②

東京タワーの様子

6年生校外学習

今日は、6年生の校外学習です。

東京タワー、昭和館、国会議事堂の順に見学する予定です。

東京タワーに到着しました!

楽しかった運動会!

先日の運動会では、ご多用の中、多くの保護者の皆様にご参観を賜りまして、ありがとうございました。一人一人が競技、演技はもちろん、友だちへの応援や係活動などにも力一杯取り組み、輝いていました。特に、今年度は4年ぶりに全校種目が復活し、応援団を中心に応援合戦や大玉送りで子どもたちのパワーも全開!大いに盛り上がりました。さらに、素晴らしかったのは、各学年で取り組んだ表現運動です。どの学年も、一人一人が意欲と自信を持って、互いの心を一つにした素晴らしいパフォーマンスを披露しました。みんなで力を合わせ、励まし合いながら練習を積み重ねてきたことが、一人一人の意欲や自信につながり、あのひたむきな演技として結実していったのでしょう。閉会式、子どもたちの笑顔も、「自分の力を出し切った!」「楽しかった!」という達成感と満足感であふれていました。参観された保護者の皆様も、子どもたちの姿にきっと胸を熱くされたことでしょう。子どもたちへの温かいご声援に重ねて感謝を申し上げます。

もうすぐ運動会2!

今日は、全校児童が一緒になって、応援団をリーダーに、応援合戦や大玉送りを行いました。このような競技に取り組むのは、実に4年ぶり!1~4年生にとっては、どれも初体験です。青空の下、元気いっぱいに応援歌を歌ったり、目の前の騎手に合わせてウェーブで高く飛び跳ねたり、1年生より大きな大玉を力を合わせて運んだり、みんなの笑顔がはじけて輝いていました。運動会が、ますます楽しみになった子どもたちです。

もうすぐ運動会!

運動会まであと5日!朝学習では、応援団の子どもたちが、下級生の教室を訪問して応援の仕方を丁寧に教えています。各学級からは、応援歌「ゴーゴーゴー」を紅白に分かれて元気いっぱいに歌う子どもたちの声が校舎に響き渡っています。もうすぐ運動会!子どもたちのボルテージも日々増すとともに、練習にも一層力が入っているようです。特に、学年全体で取り組む表現運動は、文字通り日ごとにパワーアップ!「楽しく素敵なパフォーマンスをおうちの人に見せたい!」という子どもたちの熱い思いが、伝わってきます。本日、各ご家庭にプログラムを配付しました。スローガンは、「今までの思いを胸に、次の一歩を踏み出そう!」お子様と一緒にご覧になりながら、子どもたちへの励ましをお願いします。

租税教室(6年生)

社会科学習の一環として、6年生が税理士さんをお迎えして「租税教室」を開催しました。子どもたちは、税の歴史や使い道など、具体的な事例をわかりやすく解説していただきながら、税の仕組みや納税の意義を楽しく学んでいました。学校のプールをいっぱいにするためにかかる水道料金は?」…正解は、約24万円!もちろん、この料金も税金でまかなわれています。授業後、税理士さんがニコニコしながら曰く、「校長先生、妙典小学校の子どもたちは、すごく反応がいいですね。授業はもちろん、授業後も多くの質問をしてくれて、うれしかったです。」…自ら学ぶ子どもたち、まさに「させられないでする」6年生です。

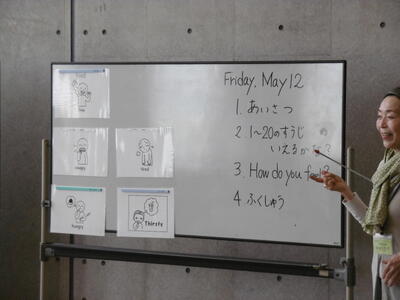

英語って、おもしろい!(3年生外国語活動)

3年生になって初めて学習するのが、「外国語活動」です。担任の先生と外国語活動指導員の先生によるティーム・ティーチングで指導の充実を図っています。3年生の学習目標は、英語を聞いたり話したりしながら、コミュニケーションの楽しさを味わうとともに、異なる文化について理解することにあります。子どもたちは、初めての英語学習に意欲満々!英語で互いにあいさつをしたり、1から20までのナンバーソングを歌ったり、気持ちを表す言葉クイズをしたりしながら、友だちと一緒に楽しく学習に取り組んでいます。

運動会練習、始まる!(全校)

大型連休明けの昨日から、運動会練習が始まりました。各学年、発達段階に応じて、趣向を凝らした表現運動に取り組んでいます。子どもたちは、自分たちの力を精一杯発揮しようと意欲満々!一人一人が、練習のめあてをしっかりと持って、友だちと力を合わせて、楽しく取り組んでいます。どんなところを頑張っているのか、ご家庭でも話題にしていただき、応援してあげてください。

ハスの苗植え(妙典小ハス田クラブ)

5月7日(日)、「妙典小ハス田クラブ」の皆さんが、今年も、はすの苗植えを体験しました。あいにくの雨にも関わらず、約20名の親子が参加。指導してくださるのは、元ハス農家の篠田さんと同クラブ事務局の安達宏之さんです。安達さんは、本校の地域学校協働活動推進員でもいらっしゃいます。また、環境保護団体「三番瀬フォーラム」の皆さんが、サポートしてくださいました。子どもたちは、昔の妙典地区やハスの成長の様子について、貴重なお話を熱心に聞いていました。その後の作業では、学校のハス田(大桶)の中からどろんこになりながら、ハスを見つけては大はしゃぎ!ちょうどよい大きさのハスを苗として改めて植え付けしました。これから、すくすくと大きく育ってほしいですね。収穫は、11月3日(祝)の予定です。今では面影もありませんが、かつて、妙典・行徳地区一帯には、ハス田が広がっていました。その最後のハス田を守り育てているのが、妙典小ハス田クラブです。学校と地域が連携して活動しています。

なかよし交流会(1年、6年)

新緑が目にまぶしい季節となりました。今日は、1年生と6年生がペアとなって、「なかよし交流会」を行いました。子どもたちは、妙典公園まで仲よく歩き、7~8人ごとにグループになって記念撮影。その後、6年生が1年生を優しくエスコートしながら、鬼ごっこ、草花摘み、「だるまさんがころんだ」などをして楽しく遊びました。少子化時代、異年齢の子ども同士の関わり体験が不足していることが指摘されています。本校では、今年度、ポストコロナを見据え、これまで制限してきた異年齢(異学年)交流に積極的に取り組むことで、子どもたちの自己肯定感を育むとともに、違いを認め合う豊かな心の醸成に努めていきます。

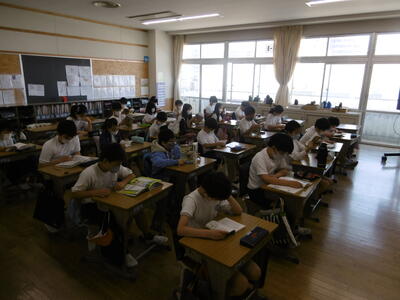

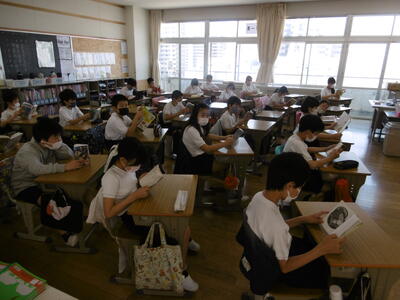

全校読書

今年度も金曜日の朝の活動の時間(8:25~8:35)を、全校読書タイムとしています。読書の意義は、今更言うまでもありませんね。子どもたちは、想像の翼をいっぱいに広げながら、自分で選んだ本を夢中で読んでいます。「確かな知と豊かな心を育む本との出会い」。子どもたちにとって素敵なひと時になることを願っています。

一年生を迎える会(全校)

代表委員会主催による「1年生を迎える会」が開催されました。学年ごとに上級生が、1年生に向けて、学校の施設やお世話になる先生方、給食、学習、遊び様子などについて、楽しくわかりやすく紹介してくれました。1年生は、笑顔いっぱいで身を乗り出して見ていました。これからの学校生活がますます楽しみになりましたね。お礼に、1年生は、「ドキドキドン一年生」の歌を元気いっぱい歌いました。一人一人の「あったかはあと」が、アリーナいっぱいに溢れた素敵なひとときでした。会終了後、上級生が心を込めて手作りした「はあとメダル」が1年生に贈られると、子どもたちは首から下げたメダルを手に取り、何度も嬉しそうに見ていました。

思いを形に(4年生)

絵の具を使って、一人一人が自分の思いを自由に表現しています!想像の翼を大きく広げて、夢中で楽しく創作活動に取り組んでいる子どもたちです。

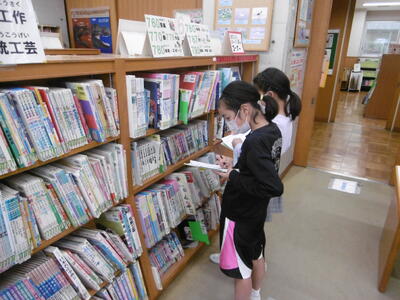

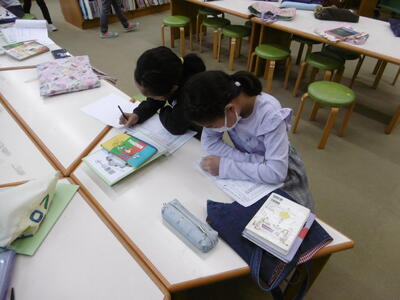

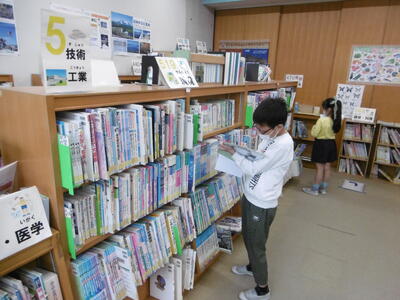

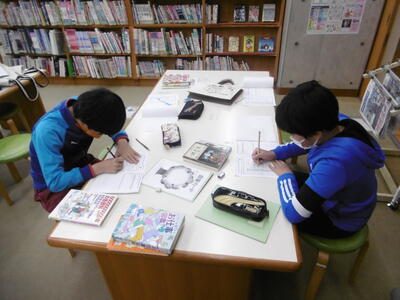

学校図書館へ行こう!

年度初め、学校図書館では、学校司書の先生が学級ごとにオリエンテーションを実施しています。学校図書館での過ごし方や図書の貸し出し・返却の方法、十進分類法の仕組みや自分の読みたい本を書架から見つける方法、さらに、読書記録の書き方など、発達段階に合わせて指導をしています。今日は、5年生が、「気になる本のリストづくり」にチャレンジ!子どもたちは、興味・関心のある本を手に選書し、読書の幅を広げていました。映像とデジタルが全盛の時代ですが、活字文化とアナログの良さも実感しながら、一人一人が学びを広げ、深めていけるよう、図書館活用を推進しています。

OST(オープン・スクール・タイム)

新年度、最初の授業参観並びに学級懇談会に多くのご参観・ご参加を賜りまして、ありがとうございました。子どもたちの様子は、いかがでしたでしょうか。きっと、張り切って学習するわが子の姿をご覧いただけたことと思います。これからの子どもたちの活躍がますます楽しみです。ご家庭でも、大いに励まし、応援してあげてください。

清掃活動、頑張っています!(全校)

給食の後は、週2回清掃活動に取り組んでいます。新年度になると、先生から新しい分担場所ごとに、基本的な清掃の仕方を教わります。低学年では、まずそれをしっかりできるようになることが大切です。しかし、学年が上がるにしたがって、汚れの状況などに合わせて掃除の仕方を変えるなど、子どもたちの「主体性」がより発揮されるようになります。例えば、風が強く吹き付け、廊下が砂だらけになっていたら、どうするか?いつもは乾拭きでも、今日は濡れぞうきんを使おうと考えるでしょう。モップを先生に借りにいく子もいるかもしれません。あるいは、他にも砂ぼこりで汚れている箇所があるかもしれないと、普段以上に気を配りながら掃除をすることでしょう。「やらされている掃除」では、こうはいきません。嫌々作業させられている掃除は、苦痛ですらあります。しかし、「させられている」のではなく、「自分からする掃除」なら、そこに「自己決定」が生まれます。自分のめあてや意欲を持ち、創意工夫しながら取り組むことができます。そして、きれいにできたことの喜びや達成感を味わうことで、他の活動への自信へとつながっていきます。「させられている」のと「自分からする」のとでは、その意味や効果に天地ほどの違いがありますね。…20日(木)の清掃では、子どもたちは、いつもにも増して頑張っていました。なぜなら、翌日は授業参観だから…。きれいな学校で、お家の方々を迎えたいというめあてをもって、一人一人が意欲的に取り組んでいました。本校では、今年度も引き続き、主体性を発揮する子ども「させられないで、する子ども」の育成を目指していきます。

第1回避難訓練(全校)

新年度、初めての避難訓練を実施しました。今回は、大地震発生後の火災と津波を想定した訓練です。全校児童が校庭への避難を完了するまでにかかった時間は、6分24秒!「おかしも」の約束(おさない、かけない、しゃべらない、もどらない)をしっかり守って、すばやく安全な避難ができました。続く津波避難では、先生の指示に従って、全校児童が校舎4階まで避難しました。妙典小は、川や海に近く、海抜約6mの低い場所に立地していますので、子どもたちもより真剣に取り組んでいました。自然災害は、いつ、どこで起こるのか、予測困難です。だからこそ、日頃の訓練と心がけが何よりも大切ですね。本校では、児童の安全確保と危険回避能力育成の観点から、年間4回の避難訓練と引き渡し訓練を計画的に実施しています。

※避難訓練での校長先生のお話を本校HP「校長室から」にアップしました。ご高覧ください。