文字

背景

行間

2024年11月の記事一覧

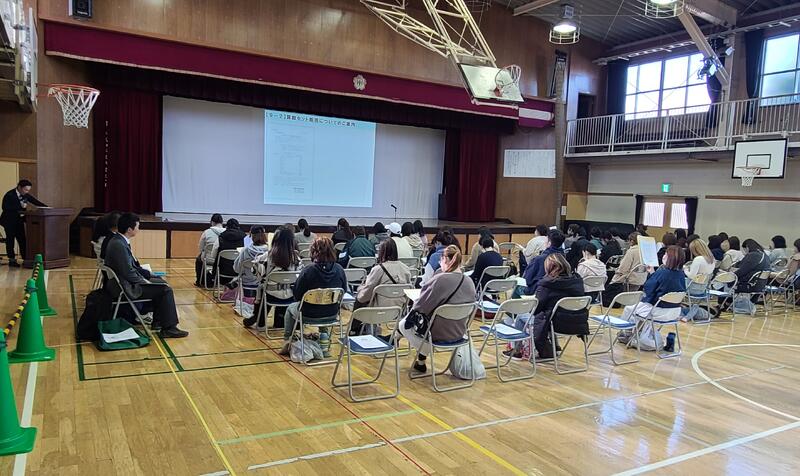

R6.11.28 就学時健診

就学時健診が行われました。

ご存じのとおり、就学時健康診断は、小学校入学予定の子の心身の健康状態を把握し、入学後の学校生活に備えるために実施される健康診断です。法令に基づいて市町村の教育委員会が実施します。

どの学校も10月~11月に行われますが、翌学年の初めから4月前までの間に実施されることになっているからです。

今年度もたくさんのお子さんが来校しました。

毎年思いますが、どの子も緊張しています。それはそうだと思います。知らない大人(教職員)もいっぱいいるし、なにより保育園・幼稚園よりも施設が大きいですからね。

健診を受けている間、保護者の方は待っていることになります。その時間を活用して、教頭による提出書類と学校についての説明、教育委員会による子育てについてのお話をしていただきました。

全員が曽谷小に入学するわけではないですが、曽谷っ子に一人でも多くの仲間が加わればいいと思っています。

新1年生の皆さん、4月にまた会えるのを楽しみにしています。

R6.11.28 彫刻刀教室(4年生)

4年生を対象に「彫刻刀教室」が開かれました。

彫刻刀は、小学校で使う道具としては、家庭科の包丁とともに危険度が高いですが、怪我の件数は彫刻刀の方が多いと思います。

ですから危険な道具として、安全面には気を付けなければなりません。そこで、教材会社の方を講師にお招きして彫刻刀教室を開いたというわけです。使い初めに担任一人ではとても危険なので、このように2名の講師が来ていただけると本当に助かります。

まずはDVDを見てから。視覚教材なので非常にわかりやすいですね。

大きな注意点は2つ。①刃を向けて友達に渡さないこと、②彫っている方向にもう一方の手を置かないこと(刃を持っている手に添える)。安全面に気を付け、楽しく学習したいものです。

最後は思い思いに、図形を彫ったり、名前を彫ったりして試し彫りをしてみました。

これから安全に楽しく使いこなしていきましょう!

R6.11.26・27 初任者他校参観

初任者の先生方には、他校の優秀な先生の学級に1日張り付いて、様々なノウハウを学ぶという形の研修があります。

26日には3年1組押手学級に、27日は6年2組荒木学級に、12月2日は2年2組野崎学級に他校の初任者が来校しました。これは所属校からの指名で決まるのです。所属校から「〇〇先生の学級で勉強させてください」というご指名があります。

つまり、指名のあった先生は他校からも認められた先生ということです。

所属の学校にも勉強になる先生は多いと思いますが、違った地域の違った学校で学ぶ研修というのもいいものだと思います。

本校の井熊先生は平田小に行って勉強してきます。

先生方もこのように日々勉強しています。

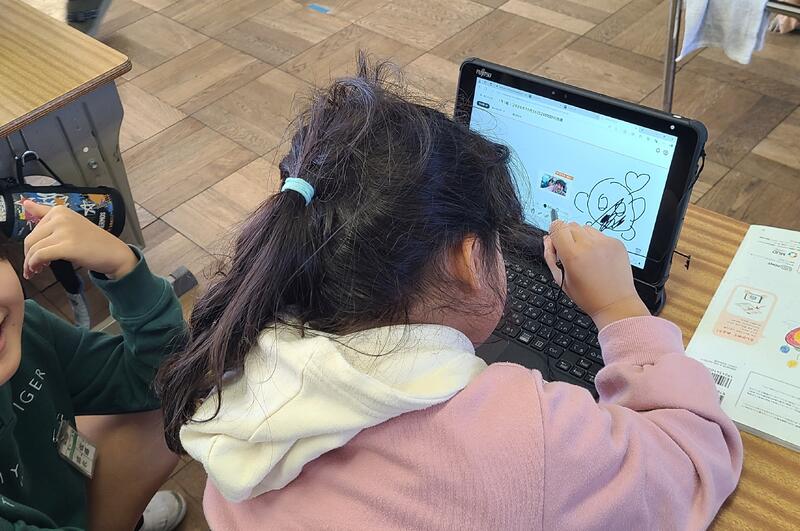

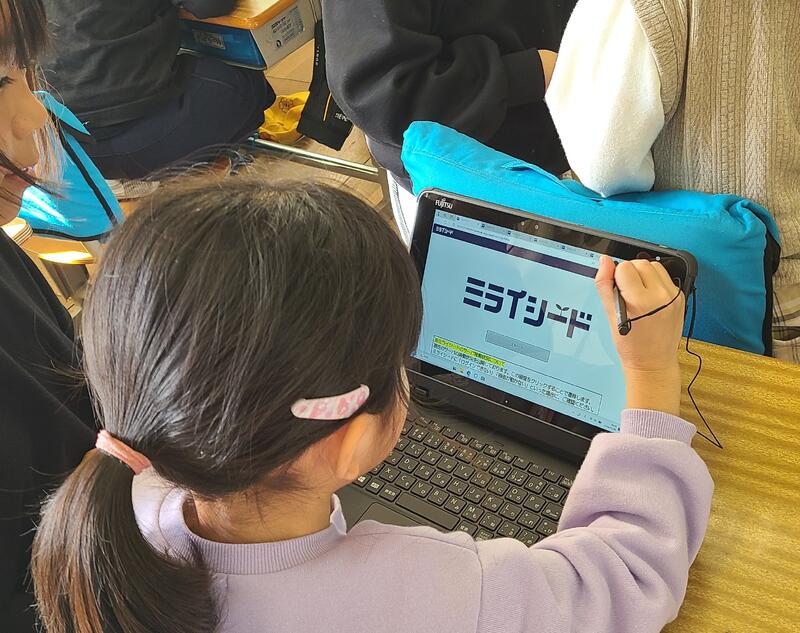

R6.11.26 タブレットオリエンテーション(6年生・1年生)

1年生のタブレット使い初めの日に、6年生のペアとタブレットオリエンテーションを行いました。

ログインをするにも当然パスワードが必要ですが、1年生ではアルファベットがわかりませんし、わかってもキーがあるのか探さなくてはなりません。

そこはお兄さん・お姉さんがやさしく教えてくれました。

時間通りに進んだので、写真を撮ったり、お絵かきしたり、ミライシードを立ち上げたり、少しだけタブレットを使ったなと思ってもらえたでしょう。

1年生と6年生での活動ですが、教わっている1年生だけでなく、教えている6年生もとてもかわいかったです。いい活動になりました。

担任だけではとても指導ができませんので、6年生がいてくれて本当に助かりました。

6年生、ありがとう!

1年生、これからたくさん学習しましょうね!

R6.11.25 1年生のタブレット到着

長らくお待たせいたしました。

今日の昼頃、ようやく1年生用のタブレットがすべて到着しました。

早速、明日から使えます。

明日は初めてタブレットに触る子も多いでしょうから、担任1人ではとても難しいです。

そこで、6年生のペアのお兄さん・お姉さんにお手伝いをしてもらって、いよいよ動かしてみることにします(6年生とタブレットオリエンテーション)。

ログイン、パスワード入力をやってみて、時間があればミライシードを動かすところまでいければと思います。

それでは明日をお楽しみに!

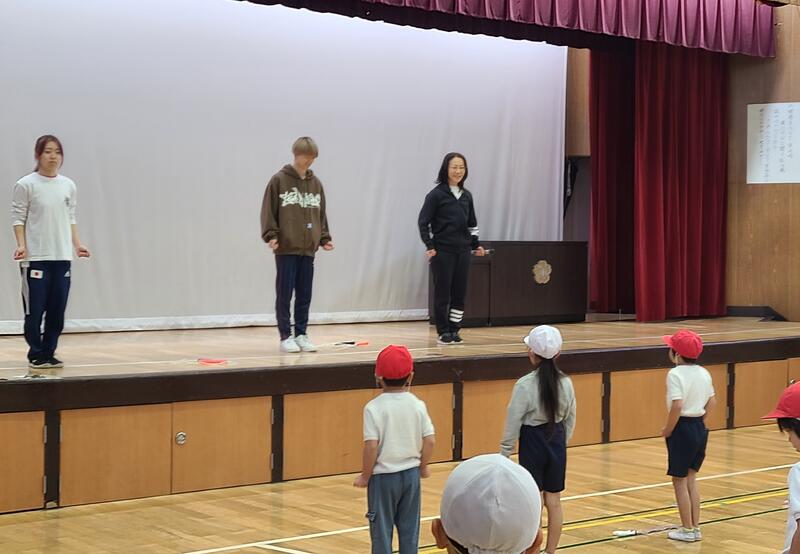

R6.11.21 なわとび教室(2年生・3年生)

2年生・3年生を対象にして、「なわとび教室」が開かれました。

講師は「柏なわとびクラブ」の3名の先生方です。全日本の大会にも参加する現役の選手でもあるようです(ジャージには日の丸のマークが!)。

講師の皆さんの教え方が的確で驚かされました。いかに自分がこれまで的確に教えていなかったか、もっと早く知っていれば、と。

2時間目は2年生対象。

まず10回前跳びをして止める、10回前跳びをして止めるを何回かやるうち、講師の先生が止めるときに縄跳びをバッテンにして止める技をしました。そうすると、それを真似しようとする子が出てきます。

すかさず「真似しようとしている子がいる。なわとびは真似しようと思うところから上手になるんだよ」と褒める。バッテンにして止める技 =「クロスフリーズ」と言うそうですが、みんな真似しようと頑張ったので、できるようになりました。

クロスフリーズは、あまりなわとびに関係ないと思いながら見てました。しかし考えが浅はかでした。クロスフリーズは、「あやとび」や「交差とび」に必要な動きだったのです!(腕をおへその前で交差する)

そのほか、子どもたちが後ろとびをしようとすると、腕が伸び、体は前傾になってしまいますが、それを直すために、縄跳びを置いて、小さな動きでおしりを叩くという動きをさせました。その後に縄跳びをもってとんでみると、明らかに動きが変わっていました。さすがプロ!

3年生の内容は、検食のため見られませんでしたが、帰りがけにとても上手だったとおっしゃっていました。そして本気だと思いますが、「3年生でウチにスカウトしたい子がいました」とも。それは誰だったのでしょうか。

あと、なわとびをする上で最も大事といっても過言ではないのが、「縄跳びの長さ」です。縄跳びを両足で踏んで両脇の長さが丁度よい、片足で踏んで両肩の長さが丁度よい、などあると思います。これを読んでいる方も、少なからず長さを合わせたことがあると思います。プロの答えは?

「片足で踏んで、胸の高さ~おへその間」

ということです。胸の高さで始め、レベルが上がってくるほどおへそに近づけていくのだそうです。

これを聞いて、これまで長すぎたんだなと反省しました。保護者の皆様は、もしお子さんに聞かれたり、一緒にやる機会があったりしたときは、「片足で踏んで、胸の高さ~おへその間」ということでお伝え願います。

これから寒くなり、体育でもなわとびの学習に取り組んでいきます。今日学習したことは、十分に生かされていくものと期待しています。

R6.11.20 哲学対話(6年生・国語の授業)

6年生の国語の授業で、「『うれしさ』とは何だろうか。-哲学対話を通して、深めようー」という単元に取り組んでいます。

今回は「うれしさ」というお題に対して、グループで話し合いを行います。それぞれの感じ方の相違点や共通点を見つけ、概念を分類して定義するのですが、それが自分の考えを広げたり深めたりすることにつながります。

今回はこのグループに地域支援者の皆さんにお集まりいただきました。この日は8名もの方が参加していただきました。曽谷小学校学区内だけでは少なかったので、国分小学区や菅野小学区からも曽谷小の6年生のために来てくださいました。

授業は時間が足りないぐらい盛り上がりました。

子どもからは「すごい楽しかった!」という声を聞けました。この声は地域支援者の方々にとって何よりうれしい言葉でしょう。地域支援者の方からも楽しかったというお話が聞け、お互いに有意義な時間になったようです。

もう1クラス実践があるので、話し合いで出た内容を詳しく書きませんが、いろいろな意見が出ました。様々な意見に触れることで考えを広げたり、深めたりするきっかけにしてほしいですし、そのような方法を知ったことで今後も活用してほしいですね。

この後の授業では、クラスでまとめの活動を行うようです。

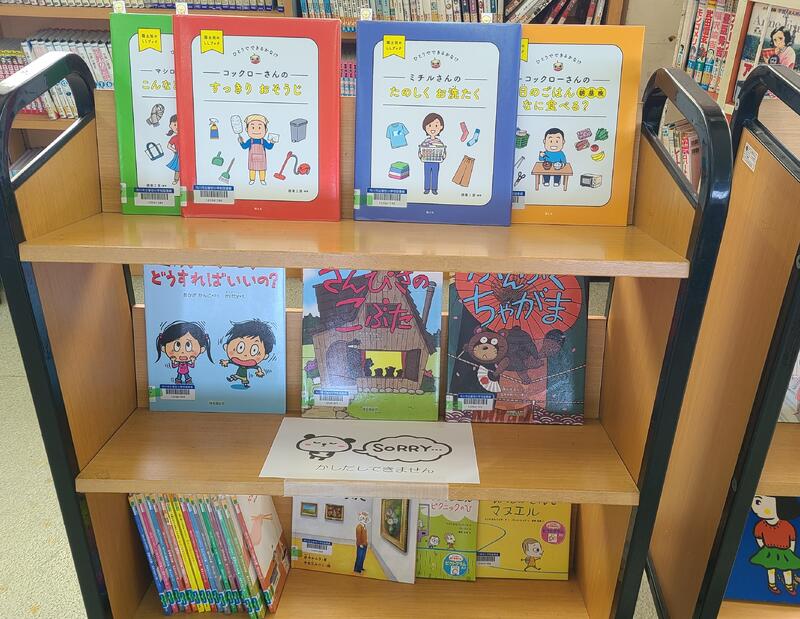

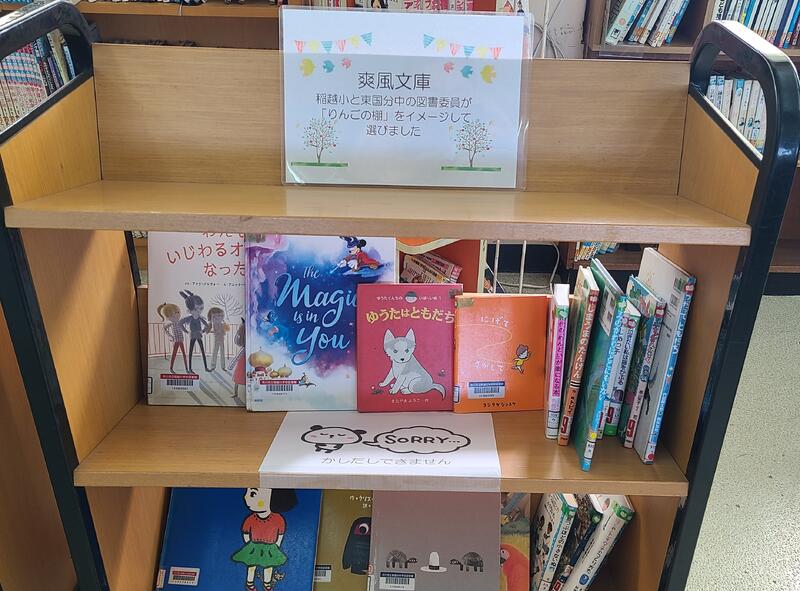

R6.11.20 読書週間特集③(爽風文庫)

読書週間が続いています。今回は「爽風文庫」設置についてです。

「爽風文庫」とは、東国分中と稲越小の図書委員が、「りんごの棚」をイメージした作品を選んだもので、たくさんの「LLブック」も含まれています。

※「りんごの棚」:特別なニーズのある子どもを対象にして、スウェーデンの図書館で始まったもの。

※「LLブック」:スウェーデン語の「レットラスト(やさしく読みやすい本)」を意味していて、わかりやすい文章や絵記号(ピクトグラム)、イラスト、写真などが多く使用されている。

曽谷小の図書館に設置された「爽風文庫」には、いろいろな本があります。

りんごの棚のコンセプトでもある「すべての子どもに読書の喜びを体験してもらう」という優しさにあふれています。

これからを生きていく子どもたちには、このような本があること、集めたコーナーがあることを、もっともっと知ってもらいたいです。

R6.11.19 校外学習(4年生)

19日(火)に4年生が校外学習に行きました。

4年生の社会科は千葉県を扱いますので、行先は千葉県の佐原・成田方面です。

まず佐原といえば、我が県が誇る偉人「伊能忠敬」の出身地です。徒歩を中心に日本を測量して回りました。当時としてはかなり正確な日本地図を最初に作成した人ですね。社会科で学習しますが、現代の地図と比較しても驚くほど一致します。町並みには現在も忠敬が暮らした邸宅が残っています。

また佐原は水郷の町としても有名です。子どもたちは風情のある佐原の街並みや、ジャージャー橋に感動していました。

佐原を後にすると、次は成田航空科学博物館へ行きました。写真のように航空機が何台も展示された芝生の上でお弁当を食べました。こんな経験もあまりないことですよね。

お天気に恵まれ何よりでしたが、とにかく寒かったです。

R6.11.18 丸付けボランティア(曽谷小応援隊の活動)

以前もお伝えした、丸つけのボランティアを継続して曽谷小応援隊にお願いしています。

この日は、2時間目に2年生、3時間目に1年生と、連続して2つの学年の丸付けでした。

2年生の算数はかけ算に入っています。まだスピードを上げて暗唱する段階ではないので、プリントのかけ算をやって丸付けをしてもらいます。暗唱の段階になったら、さらに多くのボランティアさんが必要になるでしょう。興味を持たれた方はご参加いただければと思います。校長が窓口で、地域学校協働活動推進員の石橋さん・花田さんにご紹介させていただきます。

1年生は引き続き、たし算とひき算です。繰り下がりの計算では「さくらんぼ」(例えば「13-4」の計算なら、さくらんぼのイラストのようにして13を10と3に分ける。そして10から4を引いて6。6と3を足して、答えは9。文字で書くとわかりにくいですね…)にも慣れてきました。暗算ではなく、暗記しているので式を見て即答できるレベルを目指していきます。

子どもたちは何より力がつく、教員は省力化で助かる、地域の方(保護者)には楽しんで参加していただくことで地域のつながり強化や活性化につながる、「三方よし」を目指していきます。