文字

背景

行間

学校・児童の様子

Diary(12月13日)

面談週間最終日、6年生だけ午後も授業です。アスリートのファンスギョンさんと、まずは体幹トレーニングを楽しみました。押したり引いたりして相手をひっくりかえす。手押し車で片手だけ放して足が床に着かないように耐える。足の動きと違う手の動きをさせて移動するなど。始終にこやかな子供たちです。

後半はバレーボール。最後は、スパイクを打っていました。

これは1か月半天日干しした柿。シブがき隊が紐から外しました。月曜日に持ち帰ります。ただ、市販の干し柿とは比べ物にならないほど硬い!味はよいけど、炙ったスルメを食しているような…。

3時間目、6年生の英語の授業を潜入取材。学習のまとめとして、グループごとに英語で発表をしています。テーマは「生き物の問題について」。①救いたい生き物は何か、②その生き物が暮らす場所はどこか、③その問題解決のためにできることは何かを聞き合っています。手元には、使えそうなフレーズを記したプリントなどが用意されていますが、発音の正確さなどは別にして、堂々と声にできているのでビックリ!

Diary(12月12日)

6年生のある学級では、「クラス代表献立を決めよう」というテーマで、6グループがそれぞれ栄養バランスを考え、こだわりを持ったメニューを3分間でプレゼンしていました。栄養士も一緒に聞きながら、質疑にも加わっています。全部の発表が終了したのち、良いと思う献立に一人2票投じて、学級の代表を決めるようです。3クラスそれぞれの代表献立は、3学期のメニューに反映されます。(12/3に関連記事)

Diary(12月11日)

1年生にもタブレットが配付されたのは先日のこと。各クラスでは、すき間時間を使って子供たちが触れられるようにしてきました。今日は、教育センター職員と学生ボランティアの指導・支援の下、新しいことにも挑戦しました。

Diary(12月7日)

第八中学校体育館を会場に、地区別音楽会が開催されました。会場の第八中学校をはじめ、鶴指小、大和田小、平田小の4校の吹奏楽部が日ごろの練習の成果を披露しあったのです。素敵な音が響き渡りました。写真は、平田小と第八中の演奏の様子。

Diary(12月5日)

穏やかな晴天が続きます。正門にあるモミジや体育館そばのイチョウがきれいに色づいています。今日の午後は、来年度新入学を迎える園児の就学時健康診断。体育館では朝から6年生が会場準備をしてくれていました。

Diary(12月3日)

6年生は、家庭科「給食の献立を考えよう」というテーマで、栄養のバランスや調理法を考えて献立を決め、画用紙に特徴が分かるようにまとめるという学習を行っています。栄養士がアドバイザーとして授業に参加。これが3学期のナンバーワン給食として提供されると思うと楽しみです。

4年生の教室では、通級担当教員による出前授業が行われています。「アンガーマネジメント」がテーマです。友達や自分の欠点も見方を変えたら…とか、アイメッセージなどについて知り、マッスルリラックスや呼吸法を実際にやってみました。

Diary(11月30日)

今日は平田町会の避難訓練があり、地域の方約220名も参加しました。「平田から死者を一人も出さない」を合言葉に、訓練を行いました。訓練内容は、参集・通報・AEDの使い方・起震車による震度体験・煙体験・初期消火・炊き出し訓練・市川工業高校生による研究発表などがありました。本校の6年生も自主的に手伝いをしてくれたようです。

Diary(11月29日)

図書室前廊下に掲示された「読書クイズ」に挑戦中の2年生。読書クイズは学年ごとに出題されているのです。

3階の配膳室わきの掲示板とその周辺に、市内作品展に出品した各学年の書写や図工、家庭科作品を展示し、多くの児童に見てもらっています。

Diary(11月28日)

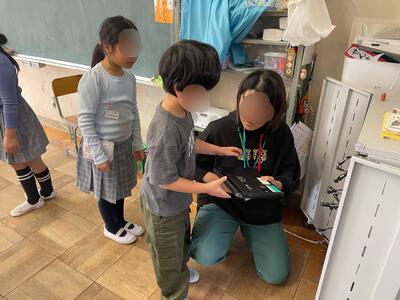

1年生にタブレット端末配付

1年生のタブレットが入り、どのクラスもタブレットの基本的な使い方の学習をしました。今日は、タブレットのログインとシャットダウンの仕方を学びました。

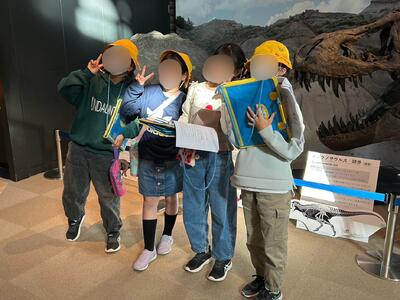

4年生の校外学習の様子

午後は、茨城県の自然博物館見学です。

午前中、4年生は野田のキッコウマン醤油工場見学です。体験グループと見学グループに分かれて、約2時間。体験グループは、使用される大豆や小麦に触れ、もろみをかき混ぜて、最後に煎餅に刷毛で醤油を塗って焼いて食べました。

Diary(11月27日)

1年生 生活科「あきとなかよしまつり」幼稚園保育園と小学校の連携

近隣の幼稚園保育園の園児(約70名)を平田小の体育館招待し、「あきとなかよしまつり」を開きました。生活科で秋集め(どんぐり・まつぼっくり・木の葉など)をして、それを使っておもちゃ作りをしました。遊ぶだけで終わらず、園児に遊び方を教えることでより主体的に学び、学習内容をさらに深めることができました。どの子も小さなお兄さんお姉さんになっており、成長を感じました。