文字

背景

行間

今日の妙典小

学校探検!(1年生)

入学してから1週間。給食も始まり、学校生活にも少しずつ慣れてきた1年生です。先日は、みんなで学校探検をしました。あまりもの広いので、校庭、アリーナ、校舎内を数回に分けて見学。保育園や幼稚園では見たことのない遊具、施設、特別教室などがたくさんあり、子どもたちは興味津々です。担任の先生から、特別教室の名前や遊具の安全な使い方について、しっかりお話を聞いていました。

初めての給食!(1年生)

待ちに待った初めての給食!一年生が、口いっぱいに「カレーライス」を頬張っています!「おいし~い!」みんな満面の笑顔です。カレーライスはもちろん、「ひじきのマリネ」も大好評!もしかしたら、あまり馴染みのない食材かもしれませんが、パクパクと食べられている子が多かったようです。早々に「お代わり」をする子もいて、栄養士さんも、自然に笑みがこぼれます。みんなで仲良く食べる給食は、最高!明日からの給食もお楽しみに!いっぱい食べて、体も心も大きくなあれ!

新年度の集い(全校)

14日(金)、アリーナにて「新年度の集い」を開催しました。これまで、新型コロナ感染防止のため密を避けていましたので、全校児童がアリーナに集合するのは、なんと約3年ぶり!1~4年生にとっては、小学校生活初めての出来事です。子どもたちは、嬉しそうに、互いに周囲をきょろきょろと見回していました。集いでは、校長先生からは、「させられないで、する子ども」のお話、間山先生からは、「3つの「あ」(あいさつ、あんぜん、あったかはあと)」のお話がありました。子どもたちは、広いアリーナでも、姿勢よく集中してしっかりとお話を聞くことができました。

春を見つけたよ!

うららかな日和、、2~4年生の子どもたちが、校地内の「春探し」をしました。妙典小には、樹木、花壇、池、ハスなど、緑豊かな環境が身近にあり、四季折々の自然を実感することができます。タンポポ、パンジー、ガーベラ、ノースポール、オオイヌフグリなど、草花を見つけては、タブレットで写真撮影したり、観察カードに記録したりしていました。ハチ、モンシロチョウ、メダカなどの生き物を発見するとあちらこちらから歓声が上がります。特に、ハスの水槽では、7,8匹のヤゴが、ちょうどトンボに羽化しているところに接近遭遇!「こんなの、初めて見た!」思わぬ出来事に、子どもたちは大興奮でした。

下校指導(1年生)

小学校生活3日目。昨日から1年生の下校指導が始まりました。学童保育へ行く児童は、学童の先生と一緒に各教室へ下校します。自宅に帰る児童は、自宅のある地域ごとにコースに分かれて下校します。子どもたちは、歩道の歩き方や横断歩道の渡り方などを先生に教えてもらいながらの下校です。「さようなら!」「バイバイ!また、あした!」明日も安全に気を付けて、元気に登校しましょう!

妙典っ子は、元気いっぱいです!

全校児童748名!おかげさまで、妙典っ子は、新年度も元気いっぱいです!

給食が始まりました!

2~6年生の給食がスタートしました!子どもたちが、心待ちにしていた給食。初日の献立は、「牛乳、きなこあげパン、焼肉サラダ、ワンタンスープ、パリッシュ」…子どもたちの人気メニューがずらり勢揃い!おいしい給食に自然に笑みがこぼれていました。作ってくださった方々に感謝して食べましょう!1年生の給食は、17日から始まります。小学校生活初めて食べる給食のメニューは、…もちろん、カレーライスです!

※ HP「おいしい給食」コーナーにて、給食の献立紹介を毎日掲載しています。ぜひご高覧ください。

令和5年度 入学式

4月11日、さわやかな青空の下、令和5年度入学式を挙行しました。保護者の皆様には、お子様のご入学、まことにおめでとうございます。121名のピカピカの1年生が、元気に挨拶をして、校長先生のお話も姿勢よくしっかりと聞くことができました。1年生の皆さんへ。妙典小学校のお兄さん、お姉さんたちは、みんなとても優しいです。そして、学校はとても楽しいところです。知らなかったことをたくさん学ぶことができます。「今日は、どんなことがあるかな?」と、毎日、わくわくしながら通ってきてください。そして、先生方やお友達とたくさん勉強したり遊んだりしてくださいね。

※ 妙典小HP「校長室から」に、入学式「校長式辞」を掲載しましたので、ご高覧ください。

令和5年度 着任式、始業式

4月7日(金)、令和5年度がスタートしました。お子様のご進級、まことにおめでとうございます。新2年生~6年生が、新たな学校生活への喜びと期待に大きく胸を膨らませながら、元気に登校してきました。始業式では、担任の先生が発表されるたびに、ひと際大きな歓声があがっていました。子どもたち、大いに張り切っています!転入職員22名を迎え、職員一同、子どもたちの笑顔と健やかな成長のために、精一杯取り組んで参ります。保護者、地域の皆様には、引き続き、ご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。着任式での児童代表の「歓迎の言葉」を一部紹介します。「妙典小学校では、全校のみんなが思いやりの心をもち、助け合えるような『あったかはあと』を大切にして毎日過ごしています。妙典小学校は、市内で一番新しい学校で、教室には壁がありません。ですから、学校みんなの心にも壁がなく、とても仲良しです。」…着任された先生方が、にこにこうなずきながら、聞いてくださいました。11日(火)には、1年生も入学してきます。全校児童と職員一同、楽しみに待っています!

※ 始業式での校長先生のお話をHP「校長室から」に掲載しましたので、ご高覧ください。

令和4年度修了式、離任式

3月24日(金)、令和4年度が修了しました。子どもたち一人一人が、担任の先生から「修了証書」と「通知表あったかはあと」をいただきました。「修了証書」は、1年間「その学年の学習をすべてしっかりとやりとげました」ということを証明し、その努力を称えるものです。ご家庭でも、子どもたちの頑張りをほめてあげてください。なお、修了式での校長先生の話をHP「校長室から」に掲載しましたので、ご高覧ください。また、修了式に続いて、今年度末で転任・退職される先生方とのお別れの式「離任式」を行いました。先生方、大変お世話になりました。

第24回 卒業証書授与式

穏やかな春の陽射しの中、134名の卒業生が立派に巣立っていきました。小学校生活で学んだことを糧に、中学校生活へ、そして未来へ、自分らしく一歩一歩進んでください。職員一同、皆さんを応援しています!卒業式での校長先生の式辞をHP「校長室から」に掲載しましたので、ご高覧ください。

祝 卒業!6年生、ありがとう!(全校)

在校生(1~5年生)が、6年生と一緒に過ごすのも、今日が最後。6年生の卒業を祝して、そして、お世話になったことへの感謝の気持ちを込めて、在校生が6年生を見送りました。「卒業おめでとう!」「今までありがとう!」在校生の拍手の中、6年生は、ちょっぴり照れながら嬉しそうに「花道」を歩いていました。明日は、いよいよ卒業式です!

春を見つけたよ(2年生)

あたたかな日差しの中、2年生が河川敷に「春」を探しに行きました。河津桜、タンポポ、ミミズ、モンシロチョウなど、たくさんの春を見つけては、大はしゃぎです!学級の集合写真も撮りました。「ハイ、チーズ!」一年前と比べ、みんな、お兄さんお姉さんの「顔」になっていますね。もうすぐ、3年生!中学年の仲間入りです。

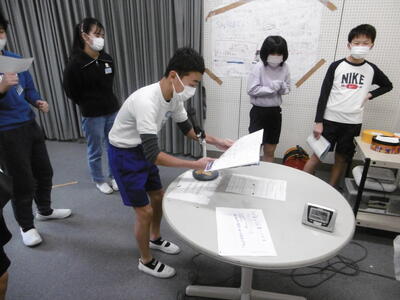

中学校「出前授業」(6年生)

14日(火)、妙典中学校の先生方4名が本校に来校し、卒業を目前に控えた6年生に「出前授業」をしてくださいました。子どもたちが、中学校の授業の雰囲気を味わい、進学や学習への不安や心配(中1ギャップ)を少しでも解消できるように、中学校ブロック内の小・中学校が連携して、計画・実施している取り組みです。子どもたちは、学級ごとに国語、数学、社会、理科の4教科のうち1教科を授業体験します。6年生は、先生方がこの日のために特別に準備してくださった教材や資料に興味津々!先生の話をしっかり聞きながら、友達と一緒に楽しく学習を進めていました。中学校の先生方も、子どもたちの意欲的な学びの姿に、確かな手ごたえを感じていらっしゃるようでした。中学校の授業、ますます楽しみになりましたね!

防災教育の日(全校)

東日本大震災の発生から、明日、3月11日で12年を迎えます。市川市では、3月11日を「防災教育の日」と定め、毎年、東日本大震災による犠牲者を追悼するとともに、震災の被害、教訓を語り継ぐことにより、自然災害の脅威に対する危機感の風化を防ぎ、防災意識の高揚を図っています。今日は、全校児童で、教育長さんのメッセージや校長先生のお話を聞いた後、犠牲者の方々への「黙とう」やシェイクアウト訓練を行いました。また、資料を見ながら命を守る方法について各学級で改めて確認をしました。子どもたちの表情は、真剣そのもの!災害から命を守るにはどうしたらよいのか、ぜひ、ご家庭でも話し合ってください。

卒業式練習②(6年生)

卒業証書授与の練習です。担任の先生の呼名に対して、元気に返事をします。舞台中央まで歩いて、演台を挟んで、校長先生から卒業証書を授与していただきます。この時の目線は、校長先生の顔。当日は、「この瞬間」を、子どもたちの斜め前からカメラマンの方が撮影してくださいます。続いて、いただいた証書を片手に持ち替えて、まわれ右。視線は正面です。この時が、保護者席からの絶好のシャッターチャンスです。…とは言っても、子どもたちは、まだそこまで考える心の余裕はなく、一つ一つの所作を覚えるだけで精一杯の様子です。

卒業式練習(6年生)

いよいよ卒業式まで、あと10日。今週から卒業式練習が始まりました。1日につき1時間の練習、子どもたちは、思い出に残る最高の式にしようと、入場や歌、呼びかけなどの練習に意欲的に取り組んでいます。明日からは、卒業証書を受け取る練習も始まります。当日は、多くの保護者、来賓の方々が見守る中、壇上で一人一人が校長先生より卒業証書を授与していただきます。まさに、一人一人が主人公です!子どもたちの緊張もクライマックス!ご家庭でも、お時間がありましたら、少し練習させてあげてください。

栄光の軌跡!

校舎1階、教室棟と特別棟の連絡通路のスペースに、真新しい「賞品ケース」が完成!用務員の中村さんが、DIYの卓越したスキルを発揮して、手づくりの賞品ケース(陳列棚)を製作してくださいました。ケースの中には、これまでの各種スポーツ大会などで、妙典小の先輩たちが獲得してきた、トロフィー、盾、賞状などが、整然と並んでいます。まさに、子どもたちの栄光の軌跡!今まで、適当な置場所が無く、埃等が付きやすかったのですが、これなら安心ですね。ケースの前を通る子どもたちは、輝かしい賞品の数々に思わず見入っていました。保護者の皆様も、来校された際には、ぜひ、ご覧ください。

アリーナ清掃(PTAボランティア)

3日(金)、いよいよ卒業式まであと2週間となりました。今日は、PTA主催による「アリーナ清掃」が実施されました。ご多用の中、約30名の保護者の方々がボランティアで参加してくださいました。1階フロアの床や掃き出し窓、2回ギャラリーの手すりや窓、トイレの洗面台など、普段なかなか手が回らない箇所を隅々まで清掃してくださいました。おかげさまで、アリーナはすっかりきれいになりました。6年生の旅立ちを気持ちよくお祝いできそうです。ご協力いただきました保護者の皆様には、心より感謝申し上げます。ありがとうございました!

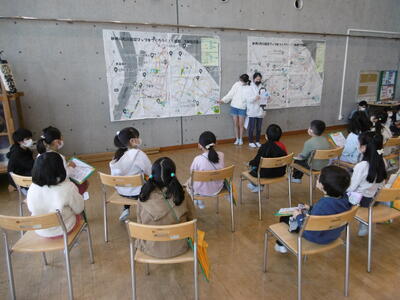

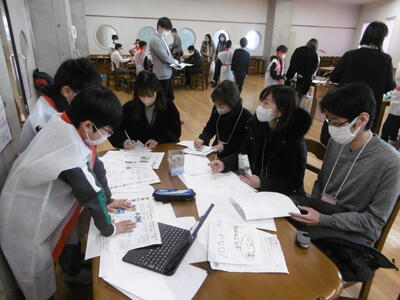

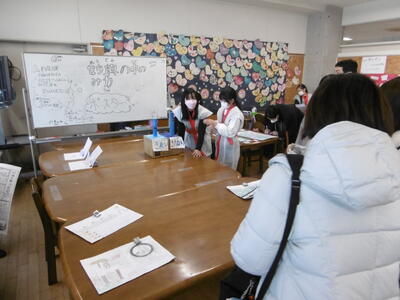

みんなで知ろう!ワクワク防災体験会(全校)

6年生が、総合的な学習の時間に取り組んできた「防災」について、全校を交えての「防災体験会」を企画・開催しました。「災害から命を守るにはどうしたらよいのか」をテーマに、意欲的に探究活動に取り組んできた子どもたち。これまでの活動を通して「わかったこと」を、1~5年生に、体験、実演、実物展示、自作動画、クイズ等の創意工夫をしながら、わかりやすくかつ楽しく伝えていました。「防災バックの中身」「備蓄品として備えておくもの」「避難所や避難場所の違い」「妙典地区の防災マップ」「災害時の新聞紙や風呂敷の活用方法」「家具の転倒防止や停電時の対応」など、防災に関する様々な事柄に下級生も興味津々!各コーナーを熱心に巡っていました。もうすぐ、卒業する6年生。1年生を優しくエスコートしながら、語りかけるように話をする姿がとても素敵でした。6年生の保護者の皆様、ご参観いただきまして、ありがとうございました。

命の授業(5年生)

5年生が助産師の鎌田艶子さんをゲストティーチャーにお迎えして、理科「動物の誕生」において、「命の授業」を実施しました。鎌田さんには、先日も2年生の「生活科」において、「赤ちゃんが生まれてくるまでの様子」をお話ししていただきましたが、5年生では、生命誕生の仕組みや成長の様子について、より詳しく学びました。「命は受精卵として発生し母体内で少しずつ成長していく…。」子どもどもたちは、助産師さんの説明にしっかりと耳を傾けていました。一人一人が、生命の神秘性、連続性、独自性を実感しながら、改めて命の尊さについて考えることができました。

春風のメロディー

春の日差しが感じられた2月25日(土)、保護者の皆様をお迎えして、今年度最後のコーラス部のコンサート「春風のメロディー」を開催しました。今年度、コーラス部は、7月の音楽発表会を皮切りに、NHKコンクール、地区別音楽会、はあとふるコンサート、そして、12月の合唱フェスティバルと様々な大きな舞台を経験してきました。コロナ禍の中、思うような練習ができないというもどかしさもありましたが、「歌う」ことを通して、音楽の楽しさ、みんなでつくりあげていく喜び、やり遂げた達成感を十分に味わえたことでしょう。6年生は、このコンサートでコーラス部を「卒業」です。子どもたちは、「このメンバーで歌えるのは、これが最後」との思いとおうちの人への感謝の気持ちを込めて、一年間の集大成として全8曲を素敵なハーモニーで歌い上げました。保護者の皆様には、一年間温かいご支援・ご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。

感謝の会(6年生)

2月24日(金)、小学校生活最後の6年生のOST(オープン・スクール・タイム)を実施しました。今回は、卒業を間近に控えた6年生が、ご家族への感謝の気持ちを込めて「感謝の会」を企画しました。実行委員会が中心となり、準備から運営まで全てを子どもたちの手でつくり上げました。子どもたちは、「6年間の成長」を友達と協力しながら寸劇で演じたり、心を一つにして「ビリーブ」を合唱したりしながら、あふれる感謝の思いを、ご家族の皆さんに伝えていました。フィナーレでは、6年生担任から、子どもたちと保護者の皆様にサプライズが!ステージ上の大スクリーンには、数々の思い出写真と歴代の担任の先生方のお祝いメッセージ動画が上映されます。子どもたちは、驚きながらも、ちょっぴり照れながら懐かしそうに見入っていました。中には、涙ぐんでいる子も…。保護者の皆様には、ご多用の中、ご参観を賜りましてありがとうございました。

旅立ちの会(全校)

6年生の卒業の日が、いよいよ近づいてきました。2月24日(金)には、代表委員会が中心となって、6年生の新たな旅立ちを祝う「旅立ちの会」を開催しました。1~5年生が、お世話になった6年生に「ありがとう」の感謝の気持ちを込めて、各学年でパフォーマンスを披露します。6年生は、各学年の創意工夫を凝らした楽しい発表に拍手喝采!きっと、6年間のいろいろな思い出がよみがえってきていたことでしょう。そして、心のこもったお祝いの言葉は、いつまでも6年生の胸に残ることでしょう。フィナーレでは、6年生から「ビリーブ」の歌声が在校生にプレゼントされ、合わせて「こころん」の引継ぎがありました。6年生の皆さんが残してくれた、たくさんの「あったかはあと」。これからも、妙典小学校のみんなが、さらに大きく育てていってくれることでしょう。6年生の皆さん、今までありがとう!

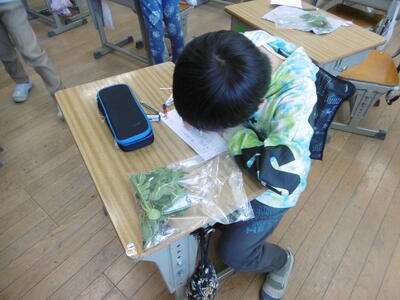

冬野菜を育てよう!(2年生)

大根、ラディッシュ、水菜、ホウレンソウ…。2年生が一人一鉢栽培で育てている「冬の野菜」が、収穫の最盛期を迎えています。「大きくなってる!」子どもたちは、青々と茂った若葉をうれしそうにながめながら、成長の記録と収穫を楽しんでいます。採れた野菜は、ビニール袋に入れて家まで大切に持ち帰ります。収穫後も、葉っぱがまた伸びてくることを願いながら、水やりにもいっそう気合が入っていました。子どもたちが一生懸命育てた瑞々しい冬野菜、ぜひ、ご賞味ください。

OST(3~5年生)

2月21日(火)、今年度最終回となる、3~5年生のOST(オープン・スクール・タイム)を実施しました。3年生では、総合的な学習の時間で探究活動をしてきた「江戸川の自然」について学習発表を行いました。4年生では、同じく総合学習で取り組んできた「妙典の魅力」を「NEWプレスタ」と「お神輿祭り」において保護者の皆様にお伝えしました。5年生では、「スマホ・ケータイ安全教室」第3弾として、保護者の皆様にもご参加いただき、「SNSに関するトラブル防止」について学びを深めました。ご参観いただきました保護者の皆様、並びに子どもたちの活動を温かくサポートしていただきました中台製作所、妙典お囃子保存会、妙典自治会の皆様をはじめ地域の皆様、行徳警察署他関係各所の方々に、改めて深く感謝申し上げます。

第5回学校運営協議会

第5回学校運営協議会を開催しました。学校運営協議会とは、子どもたちのよりよい成長のために、学校と地域が目標やビジョンを共有し、連携・協働しながら一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校」を目指す仕組みです。今年度最終回となる今回は、校長より、12月に実施した学校評価(保護者アンケート、児童アンケート)の結果報告がありました。また、報告に基づき、委員の皆さんには、協議並びに「学校関係者評価」をしていただきました。

※ 学校評価の結果につきましては、本校HP「学校評価」に掲載しましたので、ご覧ください。

※ 協議内容等につきましては、本校HP「学校運営協議会」において、「協議会だより」を随時公開していますので、併せてご覧ください。

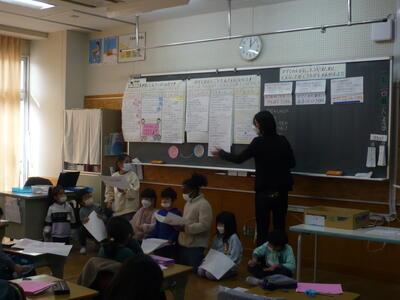

OST(1~2年生)

2月17日(金)、今年度最終回となる1~2年生のOST(オープン・スクール・タイム)を実施しました。この日は、一人一人が「できるようになったこと」を発表しました。子どもたちは、おうちの人への感謝の気持ちを込めて、この1年で「できるようになったこと」を一生懸命に披露していました。保護者の皆様には、たくましく成長した我が子の姿をご覧いただけたことと存じます。1年間の学校生活を経て、生活面でも学習面でも、自分らしく成長してきた子どもたち。ご家庭でも、1年間の頑張りを大いにほめてあげてください。

給食運営協議会

「給食運営協議会」を実施しました。保護者代表として、PTA会長、副会長にご出席いただき、今年度の給食の運営状況や食材納入業者について、報告並びに協議を行いました。委員の皆様からは、「子どもたちが給食をとても楽しみにしている。」「ひじきのマリネのレシピがとても参考になったので、他にも、レシピがあればうれしい。」「食品ロスの取組みを今後も継続して実施してほしい。」など、貴重なご意見をたくさんいただきました。今後の給食運営に生かしてまいります。ありがとうございました。

※ 本校では、児童が栄養バランスの取れた食事ができるよう、児童の体格、摂取量、嗜好などの「多様性」に十分に配慮しながら、一人一人に応じた摂食指導をしています。食物アレルギーはもちろん、給食に関してご心配なことがある場合は。担任までご連絡ください。

※ 協議会資料を本校HP「おいしい給食」コーナーに掲載しましたので、ご参照ください。

インタビューしたよ!(1年生)

1年生が、国語科で、学校で働いている教職員にインタビューをして、わかったことを互いに伝え合うという学習をしています。子どもたちは、グループごとに「誰に、何を質問するのか」を相談して、休み時間、お目当ての先生方にインタビューに出かけます。もちろん、校長室や職員室を訪問し、校長先生、教頭先生、用務員さんなどに、質問をする子どもたちもいます。「なぜ、校長先生になったんですか?」「教頭先生は、どんなお仕事をしているんですか?」「用務員さんのお仕事で大変なことは何ですか?」…。子どもたちは、やや緊張しながらも一人一人が、自分が聞きたいことをしっかり質問することができました。先生方もニコニコしながら笑顔で答えてくださいます。

「校長先生が、うれしいのは、どんなときですか?」「みんなが仲良く楽しそうに勉強したり遊んだりしているのを見ると、とてもうれしくなります。」

朝のパトロール

節分を過ぎても、厳しい余寒が続いています。特に、早朝の冷え込みは、まだ真冬のようです。そのような中、保護者の皆様、地域の皆様には、連日、子どもたちの登校の見守りに、お力添えを賜りまして、心より感謝申し上げます。本校では、年間を通して、全保護者の皆様方が「朝のパトロール」を実施してくださっています。「おはようございます。」、「行ってらっしゃい。」、「車に気を付けてね。」など、皆様の温かいお声がけのおかげで、子どもたちは、毎日、安全に笑顔で登校しています。

6年生 校外学習⑤

日本館には旧石器時代の物から近代の発明品などが展示されています。

6年生 校外学習④

上野の国立科学博物館を見学しています。たくさんの展示物をグループで計画的にまわっています。

6年生 校外学習③

東京タワー、600段を登りきりました!子供達は元気に景色を楽しんでいます。これからお弁当です。

6年生 校外学習②

国会議事堂内の衆議院を見学しました。フワフワの絨毯を歩き、御休所、本会議場の見学に子供達も感動していました。

6年生 校外学習①

6年生にとって、小学校生活最後の校外学習です。国会議事堂、東京タワー、国立科学博物館を見学します。よい思い出ができるといいです。

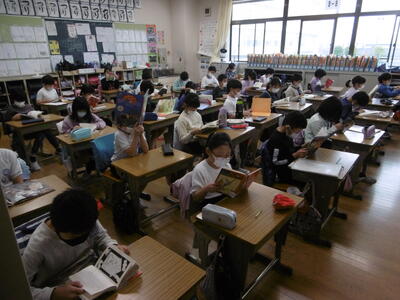

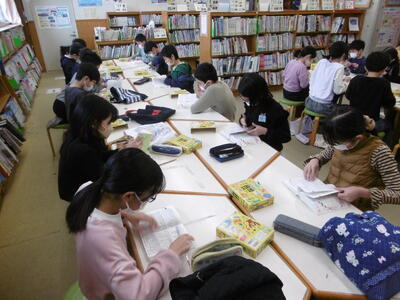

本大好き!図書館大好き!

入学してもうすぐ1年を迎える1年生。学校図書館ともすっかり仲良しです。自分が読みたい本を探す方法や読書カードの書き方、予約の仕方や貸し出し・返却の仕方もしっかりと覚えて、図書館ライフを楽しんでいます。図書の時間には、学校司書の梅木先生が読み聞かせをしてくださるのも楽しみですね。「今日は、どんなお話だろう。」子どもたちは、目を輝かせながら、お話を聞いています。本校では、豊かな心と確かな知識の基盤となる読書活動の充実を図っています。

ワックスがけ

卒業式に向けて、2月9日(金)放課後、教職員総出で特別棟のワックスがけを行いました。もうすぐ妙典小を巣立っていく6年生、一人一人の顔を思い浮かべながら、教職員の腕にもいっそう力が入っていました。

新入生保護者説明会

2月7日(火)、来年度入学する新入生の保護者の皆様を対象に説明会を実施しました。入学までの諸準備や保健室、給食室からのお願い等について確認をさせていただきました。また、PTA会長さんからは、PTA活動のあらましについてお話がありました。本校HPに「新入生のページ」を掲載しましたので、どうぞご参照ください。なお、ご不明な点などございましたら、遠慮なく本校、教頭までご連絡ください。職員一同、お子様のご入学を楽しみにお待ちしております。

妙典中学校体験入学(6年生)

2月3日、6年生が、体験入学として学区の妙典中学校を訪問しました。他に、塩焼小、幸小、行徳小(一部)の6年生も一緒に参加しました。子どもたちは、授業や部活動の様子を見学したり、生徒会役員さんから学校生活の説明を聞いたりしながら、これから始まる中学校生活へ思いを馳せていました。大きな希望とちょっぴりの不安、他にも、きっといろいろな思いを胸に抱えていることでしょう。明日は立春。そして、卒業まで、あと29日(授業日)です。

節分!大鬼ごっこ大会(3年生)

節分、校庭に突然「鬼」が大集合!3年生と4年生(1クラス)の子どもたちが、文字通り「鬼ごっこ」で大いに盛り上がりました。「悪い子はいねえかあ~!」なまはげもびっくりの迫力で、何人もの鬼が、子どもたちを追いかけてきます。鬼に捕まると、校庭の真ん中にある「鬼が島」に連れていかれます。子どもたちは、歓声をあげながら逃げるのに必死!鬼を撃退するアイテムは、玉入れに使う「お手玉」。鬼をめがけて投げつけます。「豆まき」ではなく「玉まき」です。約30分間にわたる大鬼ごっこに子どもたちは、「おもしろかったあ」と笑顔いっぱい!対して鬼たちは、疲労困憊…。でも、子どもたちが喜んでくれて、先生方も大満足の笑顔です。…月曜日の勤務、筋肉痛が心配です(笑)

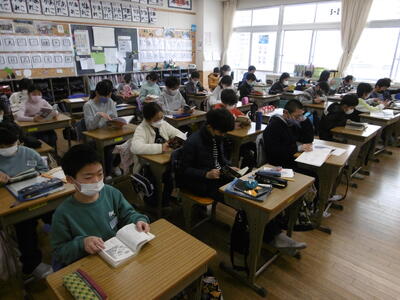

全校読書

金曜日の朝の活動の時間(8:25~8:40)は、全校読書タイム。読書の意義は、今更言うまでもありませんね。子どもたちは、想像の翼をいっぱいに広げながら、自分で選んだ本を夢中で読んでいます。「確かな知と豊かな心を育む本との出会い」。子どもたちにとって素敵なひと時になることを願っています。

チャンプ本決定!(ビブリオバトル)

12月に本校HPや学校だよりでご紹介したビブリオバトル。5・6年生の各学級のチャンプ本が決定し、先日、お昼の校内放送で紹介されました。紹介する子どもたちは、当該本の「おもしろさ」や「魅力」、そして、特に、どんな人に読んでほしいのかを自分の言葉で、全校児童に語り掛けるようにプレゼンしました。子どもたちの思いが、ギュッと詰まった素晴らしいパフォーマンスでした。チャンプ本は、図書館の前に展示紹介されていますが、ほぼ予約でいっぱい!プレゼンを聞いて、読みたくなった子どもたちがたくさんいるようです。

決勝戦!(二重跳びリレー大会)

1月31日(火)、二重跳びリレー決勝戦!アリーナには、予選を勝ち抜いた精鋭6チーム(30名)が集合。2階のギャラリーでは、応援する子どもたちが、勝負の始まりを今か今かと固唾を飲んで見守っています。「子どもたちに負けていられない!」と、「先生チーム」も飛び入り参加です!いよいよスタート!笛の合図で、トップバッターの子どもたちが跳び始めと、一斉に歓声があがります。さすが、決勝!子どもたちの見事な跳びっぷりに、会場はさらに盛り上がります。が、徐々にチームが絞られ、残すはブラボー(6年生)とパイナップル(5年生)の一騎打ち!両チームとも、名誉をかけて必死!会場のボルテージも最高潮です。結果は、…最上級生の「意地」で見事、「ブラボー」の優勝!ガッツポーズで喜びを爆発させていました。表彰式では、体育委員会から各チームに表彰状が授与され、子どもたちは満面の笑顔でした。因みに、先生チームは、第4位!悔しい~!来年、リベンジします!

今後も、体力向上に向け、子どもたちが楽しく運動に親しめるよう取り組みを工夫・充実していきます。

新春!凧あげ(1年生)

「あがった!あがった!」1年生が大きな歓声を上げながら、うれしそうに校庭を走り回っています。図工で作成した手作りのオリジナル凧が、子どもたちの後方から追いかけてきます。立ち止まって、タコ糸をタイミングよく手繰りながら、凧を上空に上げるのは、まだちょっと難しそうです。糸が絡んでしまうトラブルもあちらこちらで発生!でも、それでいいのです。天高くあげるには、どうすればよいか、文字通り、遊びながらコツを学んでいくのですね。

栽培委員会スタンプラリー

栽培委員会が、全校児童に学校で育てている花の魅力を知り、もっと興味・関心をもってもらおうと、「花のスタンプラリー」を実施しています。事前に全校児童に配付された「花のパンフレット」には、花の写真と説明、加えて「花に関するクイズ」が出題されています。1問正解すると1個のスタンプを押してもらえます。子どもたちは、パンフレットを手に、実際に花を観察したり、学校図書館の本で調べたりしながら、クイズにチャレンジ!スタンプを押してもらい、大喜びしていました。

<クイズ>

Q1(低学年用)アジサイは、6~7月に花が咲いて、白、青、紫、赤などの色があります。高さは、1mよりも大きくなることがあります。アジサイの好きな場所はどこでしょう?【回答3択 A太陽の光がいっぱいな場所、B温度の低い場所、C日かげで水分のある場所】

Q2(低学年用)珍しいパンジーを見ていそうな動物は何?

Q3(高学年用)マリーゴールドは、キク科で5~11月に花が咲きます。花の大きさは、小さいものから大きいものまであります。花の色は、黄、オレンジ、白、赤などがあります。マリーゴールドの花びらの数は?【回答3択 A8枚、B13枚、C17枚】

自分発見(2年生)

2年生が、生活科「自分発見」の学習として、助産師さんをゲストティーチャーにお迎えし、命の誕生についてお話を伺いました。おなかの中で赤ちゃんを育てているときのお母さんの気持ち、お産の様子、生まれてきた赤ちゃんへの家族の願いや思いなどについて、貴重なお話を伺いことができました。また、おなかの中で育っていく赤ちゃんのエコー写真や生まれたばかりの赤ちゃんの写真なども見せていただきました。子どもたちは、お話を聞きながら、自分が生まれたときの様子や家族の気持ちに、思いを巡らせていました。

校内授業研究会(自主公開)

1月24日(火)、第6回校内授業研究会(今年度最終)を行いました。今回は「公開研究会」として、市内の12名の先生方にご参観いただきました。これまで、本校では、「主体的に学ぶ子の育成」を研究主題に掲げ、学習過程に応じた支援の工夫について、「生活科」や「総合的な学習の時間」を中心に、実践的な研究を積み重ねてきました。講師の先生方や参観された先生方からは、子どもたちが問題解決に向けて主体的・協働的に学んでいる姿に、高い評価をいただきました。今後も、「興味関心を持ち、見通しをもって粘り強く学習に取り組む。」「友だちの協働、地域の方々との交流、先人の考え方などを手掛かりに自分の考えを広げ、深める。」「自分の学びを振り返り、次につなげる。」…このような学びの姿を目標に、引き続き、支援の充実に努めてまいります。

二重跳びリレー大会

冬将軍の猛威にも負けず、妙典っ子は、元気いっぱい!校庭では、寒中を物ともせず、多くの子どもたちが外遊びをしています。そんな中、運動への興味・関心をさらに高め、楽しみながら体力向上を目指す取り組みとして、「二重跳びリレー大会」を開催しています。子どもたちは、5人1組のチームを組み、一人ずつ順番に二重跳びをしていきます。引っかかってしまったら、次の人と順次交代です。どれだけ長時間跳んでいられるかをチーム対応で競います。今回応募したのは、14チーム(70人)。先日の予選大会では、多くのギャラリーの応援を背にしながら、各チームの子どもたちが、リズミカルかつ軽快に跳び続けていました。跳んだあとは、ヘトヘトですが、額には、さわやかな汗が光っていました。さて、結果は、見事6チームが、1月31日の決勝戦に進出!これから、さらに練習を重ねて、優勝を目指します!

決勝進出チーム紹介:ブルー(6年生)、ラビット(6年生)、ブラボー(6年生)、パイナップル(5年生)、キアカツ(4年生)、男5人チーム(3年生)

辞書引き大会

学校図書館行事として、ブックス委員会主催の「辞書引き大会」を実施しています。国語辞典を使って、ワークシートに記載されている「言葉(単語)」(20~30個)を5分間でどれだけ多く引くことができたかを競います。「辞書の引き方に慣れ、対象の言葉をいかに素早く正確に見つけるか」が、勝利のカギ。「始め」の合図で、子どもたちは一斉に辞書を手に取り、夢中でページをめくっています。しかし、焦れば焦るほど、見つからないなんてことも…。ゲーム感覚で楽しみながら、国語辞典を活用して自ら調べる・学ぶ習慣を身に付けるとともに、多くの言葉に慣れ親しみ、ボキャブラリーを豊かにしてほしいと願っています。