文字

背景

行間

校長室から

197 感性を磨く(23.4.18)

これまで木々の新芽が芽吹き、新緑がきれいだと思うのは5月前後だったはず。時候の挨拶でよく使われる「新緑の候」は若葉がみずみずしい時候を表し、東京近郊では5月全般で使用されます。でも、今年は4月前半できれいな新緑が見られます。もしかすると5月には「深緑」かも。調べてみると、“「深緑」は6月中に使うのが正しく、夏の季語です”とあります。こんなことを1年間に当てはめてみると、時候の挨拶の活用時季の見直しが必要になってくるのではないかと思います。

さて、少し前に、重松清さんの『ひこばえ』を読みました。主人公とその父親との思い出の一つに、狭い湯船に二人で浸かっていた場面があります。父親が両手に持ったタオルをパラシュートのようにして空気を巻き込んで泡を発生させる様子が描かれます。私自身の風呂の記憶にも焼き付いています。ただ、やってもらったものか我が子にやっていたものかは定かではありません。また、ビールの王冠を使ってバッジを父親に作ってもらったことも書かれています。昔のビールの蓋の裏にはコルクがあって、それを丁寧に外して服の裏側から外したコルクを当て直すと王冠バッジの出来上がり!何種類かのビールの王冠を集めてバッジを作ったことが懐かしい。決して特別ではないことにわくわくしたものです。

ちなみに、瓶ビールの蓋には複数のひだがあります。このひだで栓を締めているのですが、その数は21個。しかも世界共通だとか。力学的には3の倍数で支えると安定するのだそうですが、21が弱すぎず強すぎず丁度よいので定着したといいます。初めて知りました。

たとえ季節の変化が早まっても、体中のすべてで受け止める感性を磨いたり、身の回りの様々なことに不思議を感じたりしながら、いつもワクワクしている大人でいたいと思います。そんな大人が、子供のワクワクを伸ばせるような気がしてなりません。

196 せんせい、あのね(23.4.17)

昨晩はすごい雷雨。眠っているはずのに、稲光のたびに瞼の裏がまぶしくて目を覚ましました。

さて、先週は身体計測が行われました。急に背が高くなった子、がっしりした体格になった子、緩やかに成長をしていく子など様々です。でも、昨年に比べて体重がガクンと減っているようだと要注意。私の場合、出勤前に着替えをしていると、上裸を見ながら「その倍くらいだなぁ」と呟く声。「自分のおなかのこと?」と聞き返すと、「ううん、大谷翔平君!幅も厚みも…」とのお答え。筋肉が削げ落ちてどんどん貧弱になっていくわが身にぐさりと刺さります。

先日、ふとしたことから教員になって4~5年目にクラスで取り組ませた自主学習ノートのことを思い出しました。「紙の塔」という名称でした。一日たった1ページであっても、毎日積み重ねていけばそれなりの厚みとなり高さになっていくから「めざせ!塔のレベル」と言いながら始めたものです。漢字や計算練習に始まり、日記や気になったことの調べ学習など多岐にわたりました。毎日提出する子もいれば1週間に一度のペースの子もいたように思います。その日に提出された内容にコメントを書いて、いいなぁと思うものを印刷して全員に配付。年度末には、それらを冊子にして作品集として渡しました。自宅の本棚に保管してありましたが、今は行方不明!改めて読み直してみたくなりました。

私が小学4年生の時の担任は、伊藤先生という女性。日記を毎日提出して、それを印刷して帰りの会で配ってくれたのです。半世紀以上前ですから印刷するのは簡単ではありません。私が教員になった頃ですら、刷り上げるまでに幾工程もあって時間がかかりました。今のように、休み時間にプリントを印刷するなんて夢のような時代でしたから…。この伊藤先生も子供たちが書いた作文を鉄筆などで書き写して、謄写版でわら半紙に印刷してくれたわけです。今思うと頭が下がります。

1年生は今日から給食が始まりますが、登校後の支度に個別対応でてんやわんや。でも、ひらがなの学習を終えたころになると、「せんせい、あのね」で始まる日記を綴ることがあります。初々しい子供たちの「あのね」に続く言葉が今から楽しみでなりません。そのほかの学年でも、自由学習ノートを作って家庭学習に取り組む子が少しでも増えてくれたらいいなぁ。もし「校長先生、あのね」帳で交換日記してくれる子がいたら、私も張り切っちゃいます。

195 心動く(23.4.14)

駅から学校へ向かう途中、ジャスミンの香りが漂ってきます。どこだどこだと人目を気にしながらキョロキョロ。見つけて気持ちが落ち着いた不思議な感覚です。

4月1日早朝から所用で仙台へ出かけました。常磐道で約4時間半。途中の福島県では、道路脇に放射線量を示す掲示板の数値や景色などに、原発事故がまだ終わっていないことを改めて感じました。仙台で1泊した翌日は、震災遺構に指定されている仙台市立荒浜小学校を訪ねました。100mも歩けば砂浜に出られるような場所にありますが、ここでは津波の怖さを実感しました。2階でも大人の膝近くまで浸った跡が残ります。屋上から周囲を見渡すと、未だ人の生活している様子は見られません。そして、流されなかった松の木がまばらに残っています。校舎内に設置された掲示には、次のようにありました。

地震発生時、1~3年生は下校途中で、4年生以上が校舎で授業中でした。地震がおさまってから、児童・教職員を4階に避難させました。1階昇降口で、地域の人に3,4階への避難を呼びかけていると、「すぐそこまで津波が来ている。早く上がれ!」という声をかけられ、急いで上階に逃げました。しばらくすると2階東側のドアからは、静かに水が流れてきました。そのうち、ガラスを破って瓦礫と一緒に水が勢いよく流れ込んできました。同じ頃、教職員の誘導によって、住民を屋上へ避難させました。当日は吹雪。落ち着いてきてから、3階や4階へ移動してもらい休んでもらいました。小学校への避難者数は、児童71人、地域住民233人、教職員16人の320人でした。17時30分頃、救助のヘリが来ました。(以下省略)

全員救助されたと結んでありますが、読んでいるうちにドキドキしてくるのが自分でもわかります。その後、津波が押し寄せた海岸まで足を運ぶと、信じられないくらい穏やかです。ただ途中、放置された鉄柵に書かれた、「親愛なる日常」という文字に目が釘付けになります。安穏としている心に突き刺さる文字。映像を見たり話を聞いたりすることも大切ですが、実際に目にすることで実感できること、心動くことってあります。そんな貴重な時間を学校でも子供たちに用意し、心を揺さぶる本物体験を…と考えています。

そう言いながらも、やっぱり牛タンをお土産に買って帰ればよかったと悔やむ私は、まだまだ未熟者!

194 ヘルメット(23.4.13)

我が家の近くに中学校があります。学区が広いので、自転車通学の生徒がたくさんいます。自転車置き場が整備され、生徒は避難訓練で使用するタイプの白ヘルメットを被ります。下校時には校門に立って安全指導をする職員の姿を見かけることもあります。田舎なのでしょうが、万一事故に遭ったときはヘルメットの有無が生死を分けますから…。そんな私も自分用のヘルメットを持っています。頭は天然ヘルメットのように見えますが、それではありません。クロスバイクに乗っていた時のもので、サドルに座った尻が痛くならないパッド付インナーパンツとともに必要不可欠なアイテムでした。

さて、今年4月1日から道路交通法の改正により、自転車に乗車する時のヘルメット着用が「努力義務化」されました。交通事故の発生件数自体は減少しているようですが、すべての交通事故における自転車事故が占める割合は年々増え続けているといいます。警視庁のデータでは、事故時のヘルメット未着用は着用していた人に比べて2.2倍の致死率であり、亡くなった人の6割が頭部損傷ということもわかっています。つい先日も、京都府のサイクリングロードで自転車同士が正面衝突して、ヘルメットを着用していなかった1名が亡くなっています。

ヘルメットを着ければ絶対に大丈夫というわけではありません。ルールを守り、危険回避が第一ですが、頭部を守るという意識は誰もが持ち合わせたいと思います。ヘルメットが普及するには、降車後の扱いが課題になりそうです。スポーツバイクに乗る人は収納場所のあるリュックを活用する場合があります。「これなら被ってもいいかな」と思えるような、SGマーク付帽子型のヘルメットもあるようです。少し前に学校近くで見かけた小学生は、ヘルメットを被って運転していました。「ひらたっ子の生活」の中にもヘルメット着用の下りがありますから、うちの子かなぁ?

ところで、仮面ライダーは仮面自体がヘルメット?だったらバッタの仮面を外すと、本郷猛や一文字隼人の顔がそこにはあるのでしょうか?

193 進学した「君」へ(23.4.12)

マイカーの後部座席には、大きなスヌーピーが鎮座しています。安全のためにシートベルトもしっかり締めています。座高が足りず、そのままでは首にベルトが当たるので、クッションも敷いています。私自身、乗ったらすぐシートベルトを着用します。取り締まりがあるからとか警察官につかまるからといった理由ではなく、自動車に乗ったらシートベルトを締めるのが習慣に。数十年前の自分からは考えられないことです。逆に、シートベルトをしない子供が車内で動き回っていたり、助手席で親が乳幼児を抱きかかえていたりする姿を見ると心配になります。

バスで校外学習に出かけるときも、子供たちは自然とベルトを締めています。だから、昔のように席を移動したり後ろの席を向いたりする姿を担任が頻繁に注意する場面はなくなったように思います。

今日は、市川市公立中学校の入学式です。第八中学校にはメッセージを送りましたが、私立を含めて違う中学校へ進学した子供たちもいるので、この場を借りて掲載します。見てもらえて、少しでもこの想いが届いたらうれしいなぁ。

1年生の皆さん、入学おめでとうございます。卒業式で皆さんに、「失敗する勇気」「間違う勇気」をもって挑戦してほしいと話しました。中学校では、これまで以上に活躍できる場面がたくさんあるはずです。だからこそ欲張らず、自分の気持ちに正直であってください。そして、間違えたと気づいたときは、「引き返す勇気」も必要です。

さて、私が少し前からウクレレで練習している曲があります。難しいのでなかなか先に進みませんが、秦基博さんの『ひまわりの約束』という曲です。ドラえもんの映画『STAND BY ME』の主題歌でしたから、皆さんも耳にしたことがあると思います。歌詞の中には、「僕」と「君」が登場します。この「君」は、大切な友だちかも知れませんし、親、兄弟、恋人など、長く一緒にいる大切な存在なのかもしれません。また、日常を「ガラクタ」と、そしてその中で育まれる人間関係を「宝物」と表現しています。

一人一人が鮮やかな毎日を過ごすために、大切な人・宝物を増やし、優しく温めていってください。そして、自分の思いをしっかりと「君」に届けられる大人になってほしいと願っています。今のあなたにとって『君』は誰ですか?皆さんの素敵な出会いを応援していますね。

君に幸あれ!

192 スイッチON(23.4.11)

今日は入学式です。75名の新入生がどんな姿を見せてくれるか楽しみです。明日から見守り等でお世話になる学校運営協議会の皆さんにも参加していただきます。昨年度は巻物にした絵を使って、「たんぽぽの根」の話をしました。1年生やたんぽぽ学級があった廊下に1年間貼っておいてくれました。今日は、梅田俊作さんの絵本『がまんだ がまんだ うんちっち』を読み聞かせする予定です。これについては、来週発行予定の学校だより第3号で触れたいと思います。

さて、一昔前に個別指導の学習塾のCM。子供の頭上でやる気のスイッチが入る映像だったように記憶しています。この「やる気スイッチ」は勉強でもそれ以外でも大事にしたいもの。そこで先週の始業式では、東井義雄さんの『心のスイッチ』という詩を読みました。夢に向かってチャレンジしていくためのスイッチは誰かが押すこともできますが、自らスイッチを押してくださいと呼びかけました。そして、スイッチを入れたら次は自分の足で歩きだすこと、行動することが大事だと。焦らず、一歩一歩自分のペースで歩き続けてほしいと思います。一方私たち大人は、子供たちの無限の可能性を少しでも引き出すための支援を心がけていきたいと思います。子供の行動を先取りしてしまわず、我慢して待つことも大事です。先取りされると、子供は必ずこう言います。「あ~、今やろうと思ったのに~」と。私もその天邪鬼のひとり!単に反発したいだけなのですが…。

1年生はいろいろな所にスイッチを隠しているかもしれません。見つけ出してあげること、気づかせてあげることは大人の役目。今日はそのスタートです!

191 願いを実現する政治(23.4.10)

3月後半からテレビ番組再編成の時期です。今週から春の新ドラマが始まりますが、それまでの間、撮り貯めていた草薙剛さん主演『罠の戦争』を観ました。代議士の秘書が国会議員となっていく中で様々な陰謀や罠が張り巡らされます。何が本当なのかわからない、きれいとは言えない世界を垣間見たような思いです。実際の政治の世界もきっと似たようなものかもしれないと考えると悲しくなります。

さて、昨日は千葉県議会議員選挙の投票日でした。有権者として夕方、一票を投じてきました。選挙のたびに投票率の低迷が取り沙汰されますが、今回はどうだったのでしょうか。2週間後には市議会議員選挙が控えます。街頭での演説が聞こえてきても、選挙区が違ったり市川市民でなかったりする私は、申し訳ない気持ちでスルー。ただ、選挙が近い時だけ駅前に立って手を振ったり政策をアピールしたりするのではなく、普段から身近に感じられる存在であってほしいと地域関係なく願っています。

先日のニュースで、フィンランドの選挙候補者の1割が18~29歳であると報じていました。候補者の年齢層が高く、比較的若くても40代位という日本とは大違いです。また、議員の40%以上(日本は15%強)が女性だといいます。さらに、若者の政治参加と関心の高さには目を見張ります。

先週、子ども家庭庁で行われた、13人の子ども記者(小6と中1)による政策担当相の記者会見。性別と制服の関係や賃金の性別格差是正、子ども家庭庁のPR方法などについて質疑が行われたといいます。昨日の天声人語によると、会見では「選挙のためのアピールでなく、私たちが大人になるまで続きますか」という鋭い質問もあったようです。

今後、政治を身近にとらえられるような授業や取り組みが一層大事になります。社会や政治に携わる者の工夫もまた然り。私たちも子供たちも関心が自然と高まる試みをあちこちから!

190 失敗する勇気(23.4.7)

3月下旬、某百貨店のトイレや高速道路のSAではジェットタオルが復活していることに気づきました。感染防止策として、一気に使用停止が進みましたが、ガイドラインにある「利用停止」の項目を経団連が削除したのは2年も前のこと。そもそも世界の主要国では、新型コロナ拡大後もジェットタオルを使用禁止にしてはいなかったようです。いずれにしても、これまでの3年間とは少し違った始業式を迎えられます。手洗いや換気はしっかり行いながら、令和5年度の教育活動を進めていきます。

さて新年度のスタートは、子供も大人も新たな気持ちで臨むとともに緊張します。特に転入児童やその保護者、そして新しく平田小にやってきた職員も同じです。何回異動を経験しても慣れるものではありません。新規採用者にとってはなおさらです。完全アウェーの雰囲気の中に身を置きます。そんな時にさりげなく声をかけてもらえることがどれほど安心感につながることか。

教室を見て回りましたが、学級の子供たちを迎え入れるための準備が整っていますし、温かなメッセージも見られます。子供たちの目の輝きが1年後にはもっと眩しく感じられるように、職員一同努めていきます。私自身、苦しい時や辛いときに助けてくださったのは保護者の方々でした。だから、教員を支え育て、学校を盛り立てていくのは、保護者や地域の方々のバックアップがあってこそ。挑戦をすれば、失敗することだってあります。それを論(あげつら)うか、見て見ぬふりをするか、克服のための方策を一緒に考えるか。

昨年度、職員室前に掲示した2枚のメッセージ。今も貼ってあるのは「“ありがとう”を口ぐせに」ですが、その前には「失敗しなかった一日は、何もしなかった一日だ」という言葉。年度末に異動をした佐塚先生の言った「見逃し三振より、空振り三振」もやらずに悔やむより挑戦することに意義を見出しているものです。

一日の終わりに、「今日は何かあったっけ?」なんて思い出せないような日がないように、今年度も学校に関わる皆さんの力強いバックアップを支えに前向きな挑戦をしていきます。よろしくお願いします。

189 出会いと別れ(3/24)

54年にわたりタラちゃんの声を担当していた故 貴家堂子さんに代わり、2代目タラちゃんは声優の愛河里花子さん。「初代タラちゃんの声は今日で最後だよ」と言われたのに番組を見逃したのはいつだったか。そのあとちらりと見ましたが、代わったことに気づきませんし、新しい出会いに違和感がありません。『サザエさん』一家は、徐々に声優交代がされてきましたが、すぐにその声が当たり前に感じられるようになります。慣れって怖い!ちなみに、サザエさんには日本一有名といっても過言ではないペットが登場します。「タマ」です。この声をエンディングで探しますが出てきません。数十年にわたって変わらぬ声で鳴き続けているように聞こえますから、まさにミステリー?

つい最近まで観ていた広瀬すず・永瀬廉主演のドラマ『夕暮れに手をつなぐ』で、「Don’t remember days. Remember moments」というコレクションテーマがありました。訳すと、「日々ではなく、瞬間を思い出して」となるでしょうか。多くの人と私の出会いは、面や線、流れの中ではなく、瞬間や点、瞬きであり、その時々の集合体の中で自分が生かされてきたのではないかと思ってしまいます。

今日は、今年度末をもって退職あるいは異動する多くの職員の離任式があります。異動先を含めて、本日発行の学校だより(HP掲載なし)では写真入りでお伝えします。たとえ1年間であっても一緒に力を合わせた人との別れは寂しいものがあります。「出会いは偶然、別れは必然」という言葉がありますが、私たちは「縁」で結びつながっています。子供たちも同じ。あの日あの瞬間を思い出し、ほっこりした気持ちになれる時間を共有したいと思います。

さて、WBC日本代表の「ペッパーミル・パフォーマンス」を選抜高校野球に出場したチームが喜びの表現としてやったところ、審判から注意を受けました。高野連もそれを尊重しています。歯止めが利かなくなる恐れはありますが、受け止める度量や柔軟さも忘れないでいたいものです…なんて、勝手気ままに綴ってきたこのページも今日でおしまい。1年間ありがとうございました。

188 世界で一番(3/23)

緑門で登校時の挨拶をしていると、歩道橋を下りて真っ直ぐこちらへ向かってくる下学年女児がいます。私の前にきて止まったと思うと帽子を脱いでお辞儀をしてくれます。まるで修身の教科書をみるようですが嬉しくなります。

嬉しいといえば、WBCの優勝!最終回は大谷選手がマウンドに上がりましたし、準決勝のメキシコ戦の9回裏逆転サヨナラも強烈なインパクトを与えてくれました。

さて、話は逸れますが、以下は海外の求人広告です。多少言葉を変えて紹介しますが、どんな職種でしょう?

職 種:Director of Operation(現場総監督)

勤務時間:基本24時間(135時間以上/週7日) いつ呼び出されても対応可能であること

休 憩:ほとんどなし(食事や睡眠の時間を確保できない時もあり)

必須能力:交際力・交渉力・医学・栄養学・金融学・忍耐力

特 徴:①複数のプロジェクトを担う ②立ち仕事で体力を使う仕事が多い ③常に周囲に注意を払う必要がある

給 与:0円(完全無給のボランティア的感じ) 職に就いた最初の年は、年収3千万円相当に匹敵する仕事量

そ の 他:①休日やクリスマス、正月は仕事が増える ②この条件で仕事を経験した人は、数十億人いる

これは、「世界で一番過酷な仕事」と書かれた求人広告の内容で、ビデオチャット面接を実施した様子が動画になっています。実は、グリーティングカードのメーカーが撮影するために設けたフェイクの面接。語られる労働条件に呆れる人ばかりですが、その仕事が「お母さん」だと知ったときの表情が印象的です。 私自身、母に対して、そして口喧嘩をしても弁当を持たせてくれる妻に、改めて感謝の気持ちです。「母の日」にだけ感謝の言葉や花を贈るのではなく、今年度の「ありがとう」を、今この瞬間の「ありがとう」の気持ちをきちんと伝え合いたいとは思いませんか。

187 バタフライ効果(3/22)

「風が吹けば桶屋が儲かる」という諺があります。あることによって、直接因果関係がなさそうな意外なところに影響が出ること、つまり当てにできそうにないことを期待するたとえに使用されます。

風が吹けば埃が立つ ⇒ 埃が目に入って失明する人が現れる ⇒ 眼が見えなくなったので三味線で生計を立てる ⇒ 三味線を作るための猫の皮が必要になる ⇒ 猫が減ってネズミが増える ⇒ 増えたネズミが桶をかじる ⇒ 桶の需要が高くなって桶屋が儲かる、という流れだったように思います。こじつけというか強引な感じがしますが、一見関係ないことでも物事が連鎖して、思いもしないところに波及することを言い伝えています。

これに近いものに「バタフライ効果」があります。ブラジルでの蝶の羽ばたきが、遠方のテキサスに竜巻を引き起こすかという気象学者の演題に由来するようです。「些細な出来事が、のちの大きな出来事のきっかけになる」という意味で使われますので、先の諺とは多少ニュアンスが異なりますが…。「自分一人では何もできない」と悲観するより、ちっぽけだと思われる個人の力でも、もしかしたら自治体や国家を変えることができるかもしれないと受け止めるくらいの気概を持ちたいものです。そこまで壮大でなくても、「自分が行動することで、周囲も変わっていくはずだ」と思い続けたいと思います。ふと「先ず隗より始めよ」なんて言葉を思い出しました。あれは高校の漢文だったか古文だったか?

ところで、「寿司テロ」とも言われる迷惑行為は今に始まったことではありませんが、SNS上に流して喜ぶ輩は後を絶ちません。また、線路に向かってパイロンをつなぐバーを投げて、「♯やり投げ大会」といって衆目を集める行為なども理解に苦しみますし、好き勝手なことをやっている姿を煽る人も少なくないのは残念でなりません。こうした負の連鎖が大きな事件や事故につながらないこと、平穏な生活への悪影響にならないことを祈ります。少なくともいま目の前にいる子供たちが今後、こうしたことを平然とやってのける人にならないように多くの目で見守り、声をかけていきたいと思います。

186 あっ、こんなところに(3/20)

父や私が収集していた切手帳の整理をしました。その切手帳に懐かしくも金銭的な価値はないものを2つ見つけたのです。今となっては捨てるのは忍びない。

その1つは、ロッテの板ガムの包み紙です。コーヒーガムやイヴ、ローラなど蒼々たるメンバーです。見たこともない種類があるかもしれません。最近は、「ガムを噛む」という習慣がほぼなくなりましたし、ガムは手軽に買えて、リフレッシュ効果だったり生活に潤いを与えてくれたりする代表格だったのは一昔前のこと。ここ20年でチューインガムの生産量は6割減にもなるといいます。粒ガム主流となったあとから、板ガムを目にすること自体なくなったように思います。そんな中、(株)明治がガム事業から撤退するようです。

眠気覚ましや口臭ケア等を謳ったガムもありましたが、「ガム離れ」が進んだ要因は何でしょうか。おそらく最大の欠点は、噛んだ後のゴミが口に残り、捨て場に困ることだと思います。だから、ガムに代わってタブレットやグミ、エナジードリンクに移行した人はきっと多いでしょう。包み紙やティッシュがないからとガムを路上に吐き捨てる人がいたのも事実。靴の裏にガムが付いた経験のある人だって少なくないはずです。そういえばここ何年も、ガムを踏んでしまって沈んだ気持ちになることはないような…。

そしてもう一つが切符と高校・大学の通学定期。切符に関しては、高尾登山電鉄や筑波山ロープウェーに始まり、「S50.1.1愛国駅から幸福ゆき」の切符ほか様々です。ただ「JR」ではなく「国鉄線」とあり、切符鋏が入れられていますから歴史を感じます。なんでこんな物をとっておいたのかはわかりませんが、個人的には希少価値いっぱい。

思いがけないところから懐かしいものを発見する機会に恵まれるのは、整理整頓をする年度替わりの今。そんなことを思っていたら、今年度のスケジュール帳の1ページ目に、4月に児童からプレゼントされた四つ葉のクローバーが貼られていたのを見つけて、改めて嬉しさが込み上げてきました。児童登校もあと4日!

185 卒業の朝に想う(3/17)

最近、にわかベースボールファンが我が家のテレビの前に陣取っています。ワールドベースボールクラシック(WBC)を観るためというか、大谷翔平選手を応援するためです。その大谷選手やダルビッシュ、村上宗隆選手、佐々木朗希選手など、話題性とともに活躍が期待される選手がたくさん登場します。予選は危なげのない試合ばかりでした。そんな中、ヌートバー選手が大活躍ですが、正直名前すら知りませんでした。カージナルス所属だそうですが、打ってよし守ってよし走ってよしの三拍子揃っているうえに愛嬌があって一躍注目を集めています。土日曜日に練習している野球少年少女も、いつも以上に気合が入っているように見えてしまいます。昨晩のイタリアとの準々決勝も楽しみ、勝利を喜んだのは言うまでもありません。大相撲も始まっています。さらに、今年はラグビーワールドカップも控えます。スポーツで日本が一つにまとまったり、スポーツが人々を元気にしたりする場面が増えそうです。ニューヒーローの誕生をみんなが待ち望んでいます。

さて、今日は卒業式。桜はもう1週間待つ必要がありそうですが、スポーツが日本を元気にするように、卒業生の笑顔や凛々しい姿は保護者や職員を元気にしてくれます。後輩にもよい刺激を与えます。だから、教職員全員で素敵な時間を共有できるように努めます。私自身、数えきれないほど6年生の担任をさせてもらい、校長としても何度も壇上で話をしてきましたが、一度たりと慣れることはありません。毎回新鮮で、そして緊張です。今日も何か失敗して無様な姿を見せてしまうかもしれないと考えると冷や冷やものです。ただ、私たちが卒業式を何度経験していても、子供たちにとっての小学校卒業式はただの一回限り。そのことを肝に銘じて臨みます。一人一人がヒーロー・ヒロインになれるように…。

184 よりよいものを求めて(3/16)

“おかげさまで50周年の▲▲。自然なおいしさを、いつまでも。”

新聞掲載の広告にあった文面ですが、「▲▲」には何が入るでしょうか?ヒント!“▲▲は、素材をさらにシンプルに。ミルクと抹茶は、こだわり素材でよりおいしく。”と続きます。正解は「あずきバー」です。 50年前に「ぜんざいを凍らせたようなアイスが作れないか」という発想から誕生した商品。昨年度の年間販売本数は3億本を突破したといいます。砂糖の量や種類を見直し、添加物を使用していないあずきバーは、安全なアイスとして愛されてきました。節目に当たってリニューアルされたといいますからまた食べてみようと思います。冷凍庫から出してしばらく置いて、ほどよい硬さになったころに…。

さて、毎週のように足を運ぶ道の駅ですが、今年で誕生から30年を迎える公共施設です。この道の駅が生まれる出発点は、ある街づくりの会合で「鉄道のように道路にも『駅』があっていいんじゃないか」という提案をしたことから。こちらも何気ない発想が原点になっています。そこから地域性を生かした多様な施設となり、最近では一日では遊び尽くせないような大型化傾向にあるようです。その数1198か所、千葉県内だけを眺めても29も…。中には温泉施設もあってそれぞれに特色があります。明治期に建立した廃校をリニューアルした、鋸南町の「保田小学校」は遊び心満載ですし、「発酵の里こうざき」は発酵食品に特化。南房総の「おおつの里 花倶楽部」は園芸好きにはたまらない場所かもしれません。一日かけて県内の道の駅巡りをするとか、夏休みの課題にガイドブックにまとめるとか、楽しみ方は色々です。そういえば4年生の社会科学習で千葉県の特色について学びますので一石二鳥?

私が子供だった頃、家族旅行や遠足で立ち寄ったのはドライブイン。響きに古さを感じますが、今も修学旅行の昼食やお土産は日光市内のドライブイン的な場所です。一方、高速道路はサービスエリアが充実しました。「どこどこのSAに○○を食べに行く」という目的で車を走らせる人もいるようです。道の駅も含めて、立ち寄り先から目的地に変わっているようです。暖かくなってきました。名物ソフトクリームを食べに出かけたいのは何処?

183 備えあれば(3/15)

昨日は、5年生も参加をして卒業式の予行でした。在校生が参加しなくなって3年目?の卒業証書授与式です。ですから、翌年度のために式の雰囲気や流れを知るとともに、一足早く6年生を祝福する意味もあっての見学です。卒業式やその練習になって初めて間近でマスクなしの顔を見るということがここ数年続いています。「マスクの下にそんな素敵な素顔を隠していたのね」と思うのですが、本番に備えてその顔がさらにまぶしく輝けるように取り組んでいます。

さて、ある晩帰宅すると、寝室の様子が大きく様変わりしています。入口脇にあった大型スチールラックが隣の部屋に移動しているのです。漫画本置き場も変わっています。仮に大きな地震が起きたとすると、ラックが倒れて部屋の出入り口を塞いでしまう可能性があるからだとか。一人で2時間以上かけて様々なものを動かしてしまう行動力に脱帽です。2階のガラスなどが割れるとスリッパでの避難が危ないということで、クローゼットに普段履かない靴も忍ばせたといいます。

南海トラフ巨大地震がひとたび発生すると、静岡から宮崎にかけての海沿いでは震度7となる可能性があるそうです。また、隣接する周辺の広い地域でも震度6前後の強い揺れになると想定されています。千葉県は比較的離れているように感じますが、他のプレートへの影響や首都直下型地震の可能性を考えれば決して安全圏とはいえません。正直怖いですが、最新かつ正しい情報を知ることが、自分の命・家族の命を守ることにつながります。使い古された言葉ですが、「備えあれば憂いなし」でありたいと願います。

学校は、明後日の卒業証書授与式に向けて、教職員と在校生みんなが万全の想いで門出を演出します。同時に、学校や家庭、地域の防災も万全を期すことを忘れてはなりません。

182 拒否反応(3/14)

カブトムシ、イモムシ、アリ、ハチ、バッタ、イナゴ、コオロギ、セミ、カメムシ、さなぎ、幼虫などに共通するものは何でしょう。そう、世界でよく食べられる昆虫類です。日本でもイナゴや蜂の子など伝統的に食していることはご存じのとおりです。私が子供の頃、昆虫網を手にイナゴをたくさん捕まえて、それを祖母が佃煮にしたのをよく食べました。後ろ足の棘みたいな部分が口の中に刺さるのは嫌でしたが、味はよいのです。

昆虫は身近であるとともに、簡単に手に入れられるタンパク源で、栄養価が高くビタミンやミネラルも多く含むため、優れた食材として再びクローズアップされています。南極を除く世界百ヵ国近くに昆虫食文化があるといい、その数ざっと二千種類というから驚きです。

こうした中、徳島県立高校の食物科でコオロギパウダーを使った給食を試食で出したところ、クレームが殺到したといいます。提供されたのは一口サイズのカボチャコロッケ170食。粉末の食用コオロギパウダーを練りこんだもので生徒からは好評だったそうで、コオロギの香ばしさが引き立ちカボチャがより甘く感じられたといいます。

経験や前例のないことに取り組む場合、ハードルは高いはずです。できれば避けて通りたいと思う人もいるでしょうし、逆に前例を作れる絶好のチャンスだと考える人もいます。やらなければ可能性の広がりはありませんから、「よし、まずはやってみよう」と一歩を踏み出せる人に子供たちには育ってほしいと思うのです。日本の食材に限ると、タコや海苔、白子、ゴボウ、馬刺し、納豆、松茸などは、世界ではゲテモノ食なのかもしれません。ただ、それを最初に食べた人がいて、今に伝わっているのです。

では、実際に小中学校の給食で昆虫食が提供されたときに、子供たちは柔軟に受け入れるでしょうか。それとも新しい食材への拒否反応を示すでしょうか。元の形が見えないものであれば、恐々と口に運ぶけれど、味に違和感がなければ子供は自然と受け入れて、不思議そうな表情がみるみるうちに笑顔へと変わっていく様子が目に見える気がします。

今日のホワイトデーにイナゴの佃煮を贈ったらどんな反応が…。口をきいてくれなくなるかも?

181 夜明け前が一番暗い(3/13)

延期に次ぐ延期を繰り返したH3ロケット1号機の打ち上げが失敗しました。日本の宇宙開発の遅れが心配な一方、JAXAが13年ぶりに行った宇宙飛行士公募に手を挙げた小学2年生男児のコメントを見て、熱い想いを感じ取りました。謎のUFOを目撃した主人公とその弟が、「一緒に宇宙飛行士になろう」と誓い合う漫画『宇宙兄弟』に一時夢中になりましたが、先の小学2年生は応募資格を満たさないものの、宇宙兄弟と重なって見えてきます。

今月初めの給食で、今年度最後の揚げパンが提供されました。揚げパンは、きな粉やココアが一般的ですが、うぐいすきな粉、シナモンシュガー、アーモンドなどいろいろな味のバリエーションがあります。ある時栄養士に、「いつもと違った味の揚げパンを出してほしい」と注文しました。それを受けてくれたのか初めての味が…。でも、口に入れたものの何の味かわからないままあれやこれやと考えます。知った味なのに何なのかが思い出せない、そんな経験が誰にもきっとあるはずです。先日は、まさにそのドツボにはまった状態。モヤモヤするので栄養士に尋ねてしまって「ガッテン」。キャラメル味でした!

揚げパンの始まりは、今から70年ほど前。ある小学校の調理士が、硬くなったパンをどうしたら美味しく食べてもらえるか試行錯誤した結果生み出されたもので、病気で学校を休んだ児童の家に届けたことが最初みたいです。学校給食の主食が、パンよりごはんが主流となったのはいつ頃からかは思い出せませんが、たまに出される揚げパンやガーリックトーストなどには高揚感があります。

さて、少し前にポケモンの新作アプリに関するニュースを目にしました。ポケモンGOでは「歩く」ことをテーマとしていましたが、今回は「睡眠」のエンターテイメント化。「朝起きるのが楽しみになるゲーム」という謳い文句で、寝る時間や休息時間に焦点を当てます。メディア視聴時間が長いがゆえに睡眠不足の子供や大人が少なくないので、自分の睡眠を計測して、その結果に応じてポケモンが増えるとか寝たポケモンを起こせるとかいう内容なら歓迎されるかもしれません。睡眠のリズムを整えることが楽しいと思えてゲームクリアが目指せるなら一石二鳥でしょうか。よく眠れたことによって朝食や給食をおいしく食べられるなら文句なし?!

人は成功ばかりに目が行きがちですが、そこに至るまでは数えきれないほどの失敗があったはずです。「夜明け前が一番暗い」といいますから、今後の日本の宇宙開発に期待を寄せます。そして、子供たちも私たち大人も挑戦し続ける強い気持ちを持ち続けていきたいと思います。

180 プライスレス(3/10)

今日は、ネットで見つけた心温まるステキなお話を紹介!残念ながらどこで見たのかすっかり忘れましたので、勝手に脚色を加えてあります。(長いですが、ぜひ最後まで)

ある日、父親が疲れ切って仕事から家に帰ってきました。遅い時間なのに、5歳になる娘がリビングで待っていたのです。父親は驚いて言いました。

「まだ起きていたのか?遅いから寝なさい」

『お帰りなさい。あのね、一つ聞きたいことがあるの。パパは1時間にお金をいくら稼ぐの?』

「どうでもいいだろう、そんなこと。何でそんなことを聞くんだ?」と怒るように言いました。

『ただ知りたいだけよ!』

「決して給料はよくないよ。時給2千円くらいかな」

『ねぇパパ、私に千円貸してくれない?』 疲れていた父親は、叱るように言いました。

「お前たちが安心して暮らせるようにパパは働いているのに、帰るなりお金をねだるなんて…。早く寝なさい」

娘は俯いて自分の部屋に戻りました。でも、父親は厳しく叱りすぎたことを少し後悔しました。これまでにこんなことを言うことはなかったし、きっと何か理由があるのだろうと思い直しながら、子供部屋のドアをそっと開けて声をかけました。

「もう寝たかぃ?」

『ううん』少し泣いているような声が返ってきました。

「ごめんな。ちょっとイライラしていたんだ。望みどおり、千円をあげよう」

すると子供は布団から跳ね上がって言いました。『ありがとう、パパ』

それから、棚の上の貯金箱から数枚の硬貨を取り出しました。

「えっ、もうずいぶん貯まっていたじゃないか」

『ううん、足りなかったの。でも、もう足りたよ』

不思議に思う父親に、子供はさらにこう付け加えました。

『パパ、ここにパパの1時間分のお給料の2千円があるよ。これをパパにあげるから、明日は1時間早く帰ってきて!そして晩ご飯を一緒に食べよぅ?』

父親は、子供を思いきり抱き締めながら涙が止まりませんでした。

なんでもない時間、とりとめのない会話は、お金に代え難いものなのかもしれません。東日本大震災から12年もの年月が過ぎる今、命に向き合うとともに、「もっと話をしておけばよかった」などという後悔の念を抱くことのない毎日を過ごしたいと思うのです。今日は、放送集会で映像を交えながら東日本大震災ほかを振り返り、防災について考えます。ご家庭でも話題の一つにしてほしいと願います。

179 そこにいるだけで(3/9)

気温20℃って初夏です。修了式には校庭の桜が見頃なんていうことも…。また、リクルートスーツに身を包んだフレッシュな社会人を多く目にする今日この頃。

今日3月9日はレミオロメンの日?そんな日はありませんが、この日になると、好きな歌がいつも頭の中をエンドレスで流れ続けます。ドラマ『1リットルの涙』の中で歌われた曲です。「瞳を閉じた瞼の裏にあなたがいることで、私がどれだけ強くなれたことか」「あなたにとって私もそんな存在でありたい」という内容の藤巻さんの詞が素敵です。時期的に卒業ソングのように思われがちですが、結婚する幼馴染へのプレゼントとして書き上げた曲なのだそうです。相手や周りの人へのありがとう(サンキュー)の気持ちで3月9日に結婚するというから、その友達も素敵ではありませんか!

本八幡シャポーの中を学校に向かって歩くと、エスカレーター手前に書店があり、朝7時過ぎに通るときにはもう開店しています。帰り際、ふと立ち寄りたくなるから不思議です。なんか面白いものがあるのではないか、発見があるのではないかとワクワクしてしまうのが本屋さん。ふらふらと見て回るだけでも楽しいのです。まるで「宝がぎっしり詰まった空間」のように思えてなりません。趣味の雑誌はあるし、心の栄養になる単行本や文庫が所狭し並びます。悲しいときは漫画で笑い、悩んだ時にはヒントを探します。そんな理屈は抜きにしても、そこに本屋があるというだけでうれしくなるのは私だけ?

米米CLUBの歌にも「例えば君がいるだけで、心が強くなれること~」というフレーズがありますし、先のレミオロメンの歌のように、そこにいるだけで人を勇気づけられる、手を握ったり話をしたりするだけで気持ちが落ち着く、安心する、そんな人に私はなりたい!そう思いませんか?

178 おしゃれ(3/8)

今日3月8日は「ミモザの日」。ミモザの花言葉は、「安全」や「愛」。日本では母の日にカーネーションを贈るように、欧州では母親をはじめとした女性にミモザを贈る習慣があるそうです。また、「優雅さ」や「優しさ」、「友情」を象徴する花としても浸透しています。我が家のアカシア・ミモザも写真に見てとれるようにフワフワの花をたくさんつけています。アカシアが好きで4種類育てていますが、花が開くとその周りが明るい雰囲気に包まれます。

話は変わりますが、温かい真っ白なご飯に添えると、双方が引き立てあうものといえばなんでしょう。納豆を真っ先に思い浮かべる人もいれば、漬物が一番と考える人もいるでしょう。両者は、保存食としての日本の食文化を支えているといえそうです。特に、漬物は種類が豊富。浅漬け、ぬか漬け、酢漬け、味噌漬け、奈良漬け、わさび漬け、梅干しなど数え上げたらきりがありません。簡単に手に入るとともに、自分で作ることだってできます。材料もいろいろで、白菜・大根・きゅうり等々。食べ方だって、ご飯のお供以外にも、酒の肴やお茶漬けの具材にだってなります。昔、お茶うけとして食卓に上り、おやつ感覚でポリポリしていた記憶もよみがえります。そういえば、給食のカレーには真っ赤な福神漬けが欠かせないものでしたが、最近はまったく目にすることがなくなりました。

さて、“中古の家の魅力”あるいは“賢く素敵な日本の暮らし”を提唱する「リノベる」代表の山下智弘さんは、「スタッフの採用には妥協しない」と言います。愛される・頼られる・おしゃれの3要素を兼ね備えていることが採用条件。この中の「おしゃれ」とは、機転の利く人であり、昨日とは違う今日を工夫できる人。そして自分なりのアイディアを持っている人を指すそうです。ある意味では、ミモザも漬物も愛され、頼られ、おしゃれな存在とは言えないでしょうか? 私たち教員も、山下さんの言うような「おしゃれ」を身につけていたいと思います。同時に、子供たちにも柔軟さと強さを育んでいってほしいと願います。

177 駄菓子屋(3/7)

腕を頭上で回しながら、♪ブーメラン、ブーメラン、きっとあなたは戻ってくるだろう~♪と歌うのは、西城秀樹さんの『ブーメランストリート』の冒頭です。残念ながら、覚えているのはここまでです。ところで、「ブーメラン」と聞いてどんなものか想像がつく子供はどのくらいいるでしょう。

ブーメランとは、狩猟やスポーツに使われる棍棒の一種。大型のものを除けば、手で投げて飛ばすことができ、ある程度の距離を飛行した後に手元に帰ってくるタイプが有名です。子供のころ、駄菓子屋でプラスチック製の「へ」の字型ブーメランがおもちゃとして売られていましたが、大好評でした。そうはいっても、まず手元に返ってくることはなく、飛んでいった先に走って拾いにいったというのが現実です。広い空き地がそこかしこにあった時代だからできた遊びなのかもしれません。また、パチンコも買ったり自作したりして的当てを楽しんだものです。

そんな時代、よく足を運ぶ駄菓子屋がありました。オレンジガムやココアシガレット、ゴールドチョコが5円だったように記憶します。とりわけフーセンガムは人気。誰もがガムを噛み、プーっと膨らませながら歩いていました。駄菓子屋にあるのは食べ物ばかりとも限りません。「銀玉鉄砲」もその一つ。ジェンダー問題を気にせず言うなら、これを片手に多くの男の子が撃ち合いをして遊んだものです。くじ引きもありました。お目当ての商品を狙うも当たらないので、番号札を自作しておじさんに見せたらすぐにバレて叱られたことも…。

平田小学区にも駄菓子屋があるらしいことを聞きました。子供の説明なので、いまいち場所がつかめませんが、足を運んでみたい気がします。店から天地真理さんの歌が流れ、懐かしいポスターでも貼られていようものなら…。

176 不易流行?温故知新?(3/6)

小室用務員さんが『(復刻版)國民禮法』という本を貸してくれました。昭和16年に刊行されたものの復刻版ですが、戦前の「修身(現在の道徳)」の授業で用いられた小学生用教科書です。人々のたしなみ・礼法が、低学年の教科書の文字くらいの大きさで書かれています。普段から当たり前に言われていることも書かれていますし、戦前だからこそといった内容もありますが、不思議と新鮮な感覚で読めます。

その中で、「傷痍(しょうい)軍人」という言葉を久しぶりに目にしました。戦争で手足を失ったり病気になったりした軍人を指しますが、子供のころ上野に行くと地下道や公園そばに包帯を脚に巻いてアコーディオンを弾いている人をよく見かけたものです。また、「ぜいたくは敵である」なんて言葉も、初等科第5学年「貯蓄報国」に登場します。この中からいくつかを紹介します。

■初等科第3学年 第9 お客様のお見送り 三 おかえりになると、すぐ戸をしめたり、笑ったりしてはならないこと。(カーディーラーの営業マンは、車が見えなくなるまでお辞儀をして見送ってくれます。)

■初等科第4学年 第3 神社の参拝 かしわ手は、落ちついて、よい音をたてるようにしましょう。それには、指をよくそろえ、手のひらを合わせたら、少しくぼめるようにして、右の手を少し手前にずらすとよいのです。(昔から年配の人は自然にやっていて、大きな音が響いていました。)

■初等科第5学年 第9 訪問 八 人の家を訪ねる時、外とう・えり巻等を着たままで案内をこい、上ってからぬぐ場合と、上る前にぬぐ場合とある。その時によって、どちらでもよいのである。(後者を正しいと思っていましたが、どちらでもよいのですか。)

■初等科第5学年 第13 物の受渡し 一 洋がさ・ステッキ等を渡す場合は、正面をさけて、柄が先方の右手に向かうようにし、先方が受けやすいように差出すがよい。(刃物の受渡しは、たとえ低学年でも身につけていたいことです。)

■初等科第6学年 第6 西洋料理の食卓作法 八 フォークは凹んだ方を下に向けて用いる。(今では当たり前ですが、戦前はナイフやフォークの使い方や置き方からスープのすくい方など20項目にわたって書かれています。初めてナイフとフォークで食事をした時を久しぶりに思い出しました。)

到着を2列で並んで待っているところへホームへ滑り込む電車。乗客が下りたあと、なぜか後からきた人が我先に乗り込んで平然と座席に座ります。ムッとしながら、「公衆道徳」について記した箇所を読んで聞かせたくなりました。

今日から卒業式の練習が始まります。儀式的行事の中で礼儀作法を学ぶ機会でもあります。

175 手がチンチンする(3/3)

ここ数日の暖かさで花粉がたくさん飛んでいるのか、目がかゆい!

2月、とある百貨店には展示販売されるお雛様がズラッと並んでいました。何年も前と比べて大きさの違いを実感します。非常にコンパクトになっていて、省スペース対応。昔のTVコマーシャルで「人形は顔が命」という文句がありましたが、お内裏様とお雛様の顔が昔ながらの顔立ちのものと可愛い系のものと様々であることに気づきます。好みが分かれるところです。

さて、先週の吹奏楽部定期演奏会や学年児童が集まるような場面で体育館を使用する際に、寒い日は暖房が必須です。3台の開放型ストーブを点けても、足元はしんしんと冷えます。そんな場面では自然と足がストーブの前に向いてしまう私。手をこすりってストーブに翳したり脚をさすったり…。極寒の朝は、手袋をしていても指先が痛いといった感覚です。絵本『手ぶくろを買いに』(作:新美南吉)に登場する子ぎつねが「手がチンチンする」と言うシーンがありますが、濁点をつけて「ヂンヂン」といった感じ。こんな指先をすぐに温めてくれるストーブが恋しい!ちなみに、寒さによって指先の爪が痛むほど寒いことからから「爪痛い」という言葉を語源として「冷たい」になったという説があるようです。

学校の灯油倉庫には、20ℓの赤いポリタンクが、給油ポンプと一緒にわんさかあり、2段重ねしないと収まりきらない時代がありました。児童が運べるように10ℓタンクもありました。でも、教室が遠いと大人でもしんどい。だから灯油配付日になると、廊下に点々と灯油のシミが見られたものです。

昔の家庭用石油ストーブはファンヒーターではなく、真ん中の芯の部分に炎が見える反射型タイプ。着火用電池が入っていますが、マッチやライターで直接火をつけることも可能でした。ストーブの上にはやかんをのせれば加湿器代わりにもなりました。アルミホイルを置いて餅や干し芋を焼いて食べることもできました。つまり、単なる暖房器具ではなく1台何役もこなしていたのです。電気を使用しないので、停電しても安心。冬に被災するとどこの家も暖をとるための手段がほとんどゼロに等しくなる怖れがあるわけですから、備えも必要です。当然、学校の煙突型ストーブを知る人も少なくなっていきます。教室の上方にその面影を残す教室もありますし、屋上に上がれば排気用煙突となっていたところを目にすることができます。

今日はひなまつり。2週間後の卒業式は、ストーブ設置の心配をすることのない暖かな陽気の中で門出を祝福したいというささやかな願いがあります。

174 長きにわたって(3/2)

問題!「家庭の家電製品の中で、一番の長寿は何か答えなさい」

我が家の場合は、トースターです。「00年製造」とシールが貼られていますから23歳。汚れはひどいですが、造りがシンプルなため壊れにくいのでしょうか。複雑な構造になればなるほど耐用年数は10年に満たないかもしれません。エアコン主流の中でも扇風機も活躍しますが、これも6年位を標準使用期間とする製品が多いようです。モーターなどからの発火事故が報告されますので、すべての電化製品について注意を怠らないようにしたいと思います。 市教委からタブレット使用中の発火に係る使用停止の連絡が2月下旬にきましたが、タブレット端末を活用した学習を予定していた学級・学年は、予定変更を余儀なくされています。

さて、2月下旬に八幡南口町会の会合に出席しました。地域防犯パトロールを担当されている方々が集まっていらっしゃいました。平均年齢は私の年齢よりずっと上のようで、長年にわたって見守りを続けてくださっているようです。20年近く前に大和田小に4年間籍を置きましたが、その時もきっと力をお借りしていたと思うと感謝の気持ちでいっぱいです。 下校時の子供があいさつをしてくれたこと、振り向いたら手を振ってくれていたことを嬉しそうに話してくれます。逆に、下校時の解放感からか、道路の横断や広がって歩く姿などを見て危険を感じる場面もあるそうです。自転車の乗り方を含めて、親のマナーやルールも気になるとも言います。さらに、メンバーの高齢化が進んでいるので、時間のある時だけでも若い人に参加してほしいという希望も耳にしました。

子供たちがいつどんな事件や事故に巻き込まれるか、あるいは思いもよらず加害者側に立ってしまうかわかりません。平田小に限らず、地域の宝である子供たちが今後も地域で活躍できるように、みんなで声をかけ見守っていただけると嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。

173 験をかつぐ(3/1)

いよいよ最終月に入りました。6年生の教室のあるカウントダウンカレンダーが「あと12日」になりました。来週からは卒業式練習が始まりますが、あっという間に卒業式当日を迎えそうです。現在は、新型コロナよりインフルエンザ罹患が心配されます。学級閉鎖などの心配をしなくて済むように、6年生以外も努めて手洗い・うがいを行ってほしいと思います。

昨日そして今日と春の暖かさ。あぜ道を歩いたり空き地に目をやったりすると、オオイヌノフグリやホトケノザなどが花を咲かせています。植えっぱなしの球根植物の芽が大きくなっていますし、目線を上げれば紅や白の梅の花が咲き誇っています。三寒四温、春はもうすぐそこまで。よいことがありそうな予感がします。

さて、写真の器を見て気づくことはないでしょうか。決して食べ残しを見せているわけではありません。そうです、平皿2枚に市川市のマークを見てとることができます。私の中では、椀を含めた3つの食器全部のマークが揃い、しかもそれが市川市マークだった場合は縁起がよいと験を担いでいるのです。この1年間で180食ほどいただきましたが、未だ揃ったことがありません。そして今回、2枚がそろって「リーチ」。ドキドキしながら煮物の椀の具をよけてみると、果たして中からは、「梨の坊や」が顔を出しました。残念!

我が家でも似たようなことがあります。線香を二つ折りにして仏壇に捧げるのですが、折った長さがほぼ揃うと「よっしゃー!」という気分になるのです。この単純さは、自分の良いところだと勝手な解釈をしていますが、験かつぎや運勢を気にしてしまうことってないでしょうか。3月は、これまでよりもっとよい月となりますように!

172 中華まん(2/28)

今日で2月が終わります。日曜日に市内のハーブガーデンに立ち寄った後、学校に本を運んできました。『ダレン・シャン』11冊と『Lord Loss』7冊。ともに、ダレン・シャン作で、娘が夢中になって読んだシリーズ作品です。高学年なら楽しめるはず。ただ、『銭天堂』が5冊も返ってきていない状況では、貸出簿作成を考えざるを得ません。信用貸し出しを続けたいのだけどなぁ。

さて、寒さの中を立ち上がる湯気には何か趣があります。湯気で思い出したのが、中華まん!いきなりですが、「肉まん」と「あんまん」、どちらが好きですか?私は専ら肉まん派。3千人弱にアンケートをとった結果を見ると、76%が肉まんです。理由には、「肉と生地のコンビネーション」「肉がジューシー」「ごはん代わりになる」など。ある休みの日の昼食、簡単に済ませるために肉まんが1個だけ食卓に乗るときがあります。カレーまん、ピザまん、角煮まんなどコンビニでも買えますが、思い出すのは高校の部活帰り。厳しい寒さに見舞われる冬、小腹を満たすためにあったかい中華まんかたい焼きのいずれかを選択!だから、立ち上る湯気を見るたびにノスタルジックな気分に浸ります。

中華まんの起源は、三国志の時代の中国といわれ、日本への伝来は14世紀。『肉食が一般的でなかったため羊肉の代わりに小豆が使われ、あんまんじゅうとなった。肉まんが広まるのは(略)明治以降のことだという。』(朝日新聞Be2/11より引用)とあります。中華まんにハフハフ言いながら、めったに行くことのない中華街を歩いてみたくなりました。

中華まんの肉汁やあんまんのこし餡で舌をやけどするときがあります。同じように肉汁でやけどしたのが、ケンタッキーフライドチキンを初めて食べた高校生の時。よく知らないでかぶりついた時に口の中に広がった熱々のあぶら。店内なので口から出そうにも出せない状況。果たして何日も上顎の皮と舌先が痛かったのです。でもそれ以降、あれほど熱いチキンに巡りあったことがありません。初めての印象は、後々まで消えないようです。だから、子供にとっての初めての出会いを、学習でも生活でも上手に演出したいと思います。

171 言霊(2/27)

土日の間に、遂にアクセス総数100万件を突破しました。びっくりです!

さて、先週22日は、にゃんにゃんにゃんで「ネコの日」であることは言われていますが、いじめ反対を呼びかける「ピンクシャツデー」でもあったことをあとから知りました。15年ほど前のカナダで、ピンク色のシャツを着た少年がいじめられたため、仲間たちみんなでピンクの服装で登校したらいじめがなくなったという実話に基づいて生まれたいじめ反対運動の一環だといいます。仙台市の幼稚園では、この日に「言われてうれしい言葉」を発表しあったそうです。「好きな言葉を教えてください」という質問に対して、「ありがとう」「大好きって言われたらうれしい!」などの声が上がります。

この「ありがとう」「大好き」の言葉が聞かれたのが、先週2年生の授業参観。各教室で『自分発見、発表会』が展開されましたが、参観する家族に対して子供たちの思い思いの言葉を、卒業式の呼びかけに似せて発せられました。子供の成長に思いを馳せながら、思いがけない呼びかけに驚きと同時に目がウルウルした人は少なくなかったはずです。翌日には、たくさんの方から連絡帳にお礼の言葉が届いたのを目にしました。

「言葉は言霊(ことだま)」と言われます。古代日本で、言葉が持っていると信じられた神秘的な霊力のことを言霊と言いました。発した言葉どおりの結果が表れる力があると考えられていたのです。つまり、ネガティブになって「できない」と言ってしまえば「できない」ことになってしまうけれど、「きっとできる!」と発することでその言葉に力が宿り、それが自分に向かっていきます。結果、様々なことが「できる」にすべてが向かって動き出すのではないかと考えます。ですから、先の家族に向けられた「ありがとう」や「大好き」という言葉は、きっと相手に大きな喜びと力を与え、形を変えながら自分に返ってくるのではないでしょうか。まるでブーメラン。

ブーメランは、「天に唾を吐く」の諺どおり、悪いことも戻ってきます。失言が自分に突き刺さったことが何度あったことか!言葉を今以上に大事にします。

170 マスク(2/24)

寒い日が続くと、早くポカポカ陽気の春がやってくることを心待ちにします。先週末はまさに春を感じさせてくれる陽気でした。そんなワクワク感の反面、「春なんて来なければいいのに!」なんて思っている自分がいるのも否定できません。そうです、花粉症の人にとっては、これからGW前後までの季節が辛い時季ですから。目のかゆみ、止まらない鼻水、連続くしゃみ、そして呼吸困難に陥る鼻づまりの4大症状。今はまだしもコロナが拡大しているころ、電車の中でくしゃみをしようものなら一斉に視線が集まりました。鼻水が止まらないときには、ティッシュを千切って両鼻に栓をする姿は、決して人に見せられたものではありません。ティッシュの繊維が鼻をくすぐるのか、かえって酷くなることもあります。だから、潤いティッシュが登場した時には救世主登場といった感じでした。

今春の花粉飛散量は、過去10年で最大になると予想されています。先日見た寺院の杉の大木は、梢をオレンジ色に染めていました。きっと飛ぶのを待つ花粉だと思います。見ているだけでも花がムズムズし始めそうです。ですから、コロナやインフルエンザ関係なく、マスクはまだまだ必須アイテムです。卒業式に花粉症による涙目なんてことにならないことを祈るばかりです。

そんな折、来月13日からは、屋内外を問わずマスクを着用しなくてもよいことになりそうです。個人の判断にゆだねられるわけですが、どれだけの人が制限のある場所を除いてマスクを外すでしょう?

マスク着脱に関して話題になったのが将棋の世界。過去何度も鼻マスクを注意されて、従わないがゆえにその都度反則負けを喫している棋士がいます。でも、これからは鼻マスクでも構わないわけですから、ある日を境に将棋に関係のない外的要因により勝敗が変わるというのはどうなのでしょう。どこか釈然としない思いが残ります。

以前はティッシュボックスを抱えていたいくらい花粉症がひどかった私も、飲み薬を服用することで落ち着いています。まだ服薬を試していない方は、ぜひ病院で処方してもらうことをおすすめします。

169 漫画好き(2/22)

漫画家の松本零士さんが亡くなったと一昨日報じられました。『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』『宇宙海賊キャプテンハーロック』『男おいどん』など、独特の画風も魅力でした。宇宙戦艦ヤマトは毎週ドキドキして観ました。波動砲の威力に目を見張り、沖田艦長がなくなるシーンは涙涙。スリーナインは全巻読み、鉄郎やメーテル以上に車掌さんが好きでした。ゴダイゴが主題歌を歌うTVアニメが流行ったのはしばらくしてからのこと。

『おれは鉄兵』『キャプテン』『あしたのジョー』を代表作とするちばてつやさんも同年代。締め切りに追われ、松本さんと同じ旅館に机を並べて仕事したこともあるといいます。ちばさんの漫画本もいろいろ読みましたが、今読んだらあの頃に一瞬でも戻れるのではないかと妙な気持ちになります。

さて、私が10歳になるころまでの懐かしいTVアニメを思いつくままに挙げてみると、『宇宙少年ソラン』『チキチキマシン猛レース』『鉄人28号』『狼少年ケン』『おばけのQ太郎』『スーパージェッター』『魔法使いサリー』『サイボーグ009』『マッハGoGoGo』『ひみつのアッコちゃん』『ウメ星デンカ』『怪物くん』『アタックNo.1』…。まだあるはずなのに、13個で力尽きた感じ?この中の『チキチキマシン』はアメリカTVアニメ。11台の個性的なレーシングカーとドライバーたちが、バラエティ富んだコースで様々なレースを繰り広げます。毎回どの車が優勝するか予想しながら観たものです。ケンケンの笑い声はよく真似したなぁ。高校生になってからも、友達と分担でサンデーやマガジン、チャンピオンを買って読み回したことも懐かしい思い出。

校長室には今、『20世紀少年』と『Dr.コトー診療所』『クロサギ』を数冊置いてあります。さすがに全巻一気に持ってこられないので、気が向いたときに少しずつ運んでいます。休み時間にソファで読んでいる子もいます。ブックオフに売ってしまってもよいのですが、子供たちに楽しく読んでもらった方が漫画本も本望だと思うのです。「校長室に漫画本?」なんて声があるかもしれませんが、15分くらい緊張から解き放たれてもよいのです。目標は違いますが、国語の教科書にだって漫画を題材にした単元があるくらいですし…。

今朝の総武線車内の数分間もスマホで漫画を読んでいましたが、懐かしい漫画の名前に嬉々とされる方がいる一方で、あまり縁のない方にはごめんなさい!

168 昔の遊び(2/21)

授業参観でできるようになったことを発表するために、1年生がみんなの前でコマを回すなどする姿を先週ドア越しに垣間見ることができました。どの子もよい表情です。2年生では自分の成長を振り返る活動が展開されるようです。

大みそかの紅白歌合戦では、演歌歌手の三山ひろしさんがけん玉に挑戦するシーンは毎年の恒例になっていますが、昔の遊びといえば、先のコマのほか、メンコ・お手玉・竹馬・ビー玉・ベーゴマ・おはじきなど様々です。ただ、親世代がやらないと子供が自分から取り組むことはまずなさそうです。だから、今日の子供たちの姿を見て、ぜひ一緒に楽しむ時間をつくってほしいと思います。

私自身、小学生のときに好きだったのがメンコとビー玉。そういう時代ですから、放課後は公園に集まって対戦です。コレクションを取ったり取られたり…。泥団子づくりにも夢中になりました。なぜか中学生になって目覚めたのがベーゴマ。1999年に登場したベイブレードは現在版ベーゴマといえます。パーツを交換するなどできますが、ベーゴマのカスタマイズは原始的です。鉄やすりを持ってヘリを削って攻撃力を増したり、中心の尖った部分をさらに鋭利にして回転力を増したりするのです。こうして、樽に張った布の上でまさに火花を散らした戦いの火蓋が切って落とされるわけです。普通の独楽より紐の巻き方が難しいので、遊びの人口は極めて少なめ。ちなみに、ひと月後の3月21日は、「3・2・1」で「ゴーシュート(ベイブレード)の日」らしいですよ。

そういえば、鉱石ラジオで遊んだ時もあります。ロケット型のものを買って、金属端子をブランコの鉄製支柱に当てて電波を受信したこともありましたし、中学校の技術の時間に自作したこともありました。決して感度の良いものではなかったのですが、その機械から音が少しでも聞こえることが妙にうれしかったことを覚えています。

さて、教職員と面談をする中で「思いもよらぬ怪我の場面が多い」という話を聞きました。物や人によくぶつかる、なんでもない場所でよく転ぶというのです。コロナが長いため、動き回る際に子供の視野が狭くなったり、距離の取り方がわからなくなったりするのでしょうか。学校での遊びの時間確保や遊び方など検討の余地がありますが、家庭や地域で「えっ?」と思う場面はありませんか?

167 本当の学びに(2/20)

札幌市の小学校で、低学年児童が配膳用ワゴンを押して運搬中に、防火扉とワゴンの間に指を挟んで切断するという事故が発生しています。本校でも起こりうるととらえて指導・見守りをしていきます。

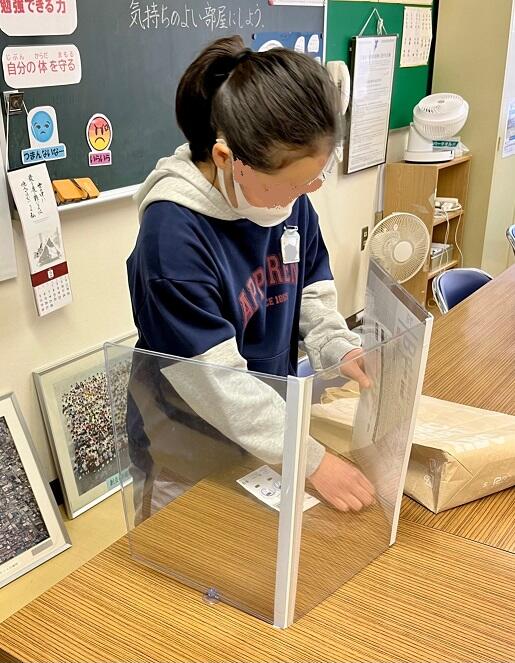

黙食見直し子どもプロジェクトチームが集まって、給食時の会話について話し合いを重ねています。長縄練習や百人一首、保健委員会の発表準備など、ロング昼休みはいろいろなことが集中します。ですから集まれる人数は決して多くありませんが、よく考えられた意見が聞かれます。写真のように、百均のハードケース3枚をつなぎ合わせて吸盤で机に固定する、Myアクリル板で飛沫を防ぐアイディアを家族と一緒に考えてきた子。黙食継続派と緩和派双方のことを考えて、メリットやデメリットを発表する子など様々で、感心してしまいます。

自分たちだけで考えるのではなく、広くアイディアを募ってみたいというので、そのための準備も自分たちの力で進めました。今日全校に放送で周知して、アンケート用紙を各階に置き、自作の回収箱に入れてもらいます。全員を巻き込んで、皆が自分事として考えることを意図しているようです。今週末を締め切りにしたので、来週は集まった回答を見ながらさらに話し合います。「そんなことをしていたら、給食が終わってしまう」と思う人もいるかもしれませんが、児童自らが考えて行動することが一番のねらいですから構いません。できることをやりきった、自分たちの考えが形になったという達成感や成就感は何物にも代えがたいものだと思います。

また、上学年のあるクラスでは、ユーチューブの番組企画に出演したいという有志が、私のもとに企画書を提示しに来ました。学習した百人一首をその番組の中でやってはどうかというアイディアには感心します。学級でも話し合いをしたり保護者への説明・同意書を作成したりしています。顔見せNGの子や参加への承諾が得られない場合なども想定し、その対応も考えたうえで応募したいと言います。相手があることですので採用されるかわかりませんが、子供たちの学びはきっと大きいはず。目を輝やかせた姿がうれしくてなりません。責任をもって応援をしていくつもりです。

166 フル回転(2/17)

4年生昇降口そばの白門を入った右側にある日時計をご存じですか?昭和44年3月卒業生と刻印にはあります。北極星の方角のほか日本や世界の主要都市の方向もわかります。でも、ほとんど気づかれることなくひっそりと時を刻んでいるように見えます。昭和55年度以降の卒業記念品については、HP「学校紹介」から見ることができます。校内にある様々な物品・環境の歴史をなぞることができて楽しいのです。一方、私が卒業した学校にはどんなものを残してきたのか、頭をフル回転させても思い出せそうにありません。ちなみに6年生の教室では、自分への記念品としてオルゴールボックスを作る姿がありました。きっと来週の懇談会では教室前などに展示されているのではないかと思います。

さて、自動車の運転免許を取って早42年。道路地図を広げれば、知らない道だって日本全国どこへでも行けました。たまに路肩に停車して確認をしたり、曲がる場所を教えるのが遅れたことに腹を立て助手席のナビゲーターと口げんかして嫌な雰囲気になったり…。ナビ役の妻が案内するときは、道路地図帳が顔の前で回転をしていました。進む方向が上にないとわからないからです。

カーナビが普及し始めたのが1990年代。最初に購入したのが25年ほど前の京都旅行前でした。ある寺院の手前で横道を案内するその指示に従っていくと、進めないしバックでしか戻れないどん詰まり!高級品でしたが、今ほど精度は高くなかったようです。でも、ナビが当たり前になり精度を増すにしたがって、車内の口喧嘩は姿を消しました。一方、道を覚えなくなったことを感じます。以前なら頭の中の地図網がピピピっと反応したのに、頭をフル回転させますが道はつながりません。脳内細胞の死滅でしょうか?

走っていても、車を運転していても、「この道はどこにつながっているのだろう」とついつい脇道に逸れてしまいます。新しい発見にわくわくしてしまう気持ちは今も昔も変わりません。話が脇道によく逸れるのもそのせいなのかもしれません。

165 あきらめない(2/16)

身近なだけに逆によく知らない、気づかないものの代表に「ねじ」が挙げられます。様々な製品や機械類に使用されていますし、ホームセンターへ行けば木工用のねじからコンクリート用ほか、目的に応じて形状や大きさなどを選べます。工場で自動車を組み立てる際には、「お(雄)ねじ」と「め(雌)ねじ」を使用します。馴染みのない言葉ですが、「おねじ」はいわゆる一般的なねじ、ボルトのことです。そして「めねじ」はナット類を指すそうです。先日読んでいた池井戸作品にもねじ工場が登場しましたが、一個一個の単価は低いものの、職人はプライドを持って仕事をしています。

あるテレビ番組で、このねじ職人が取材を受けていました。総理官邸などで使われる、締まるけど開けられない手裏剣ねじやモバイル関係で使用される特殊ねじ等が紹介されました。驚きの連続でした。日本ではプラスねじが主流ですが、昭和40年代からマイナスねじを駆逐していったことも知りました。あんなに小さいのに、私たちの生活を様々な場面で支えていると考えると偉大です。そういえば3年生と秋に現代産業科学館に行ったときに、企画展『ネジる ツナガる -モノ×ネジ×ヒト-』をやっていたのを思い出しました。橋に使用される巨大ねじや火縄銃に使用されたねじもあったようです。じっくり見ておけばよかったと後悔です。

また、ハエで家畜の糞尿を肥料にすることを研究している人をニュースで知りました。ハエの交配を繰り返して、サラブレッド・ハエを生み出すために20年もの歳月を費やしています。一つのことを追い続けることは並大抵の覚悟ではできそうもありません。さらには、イチゴ栽培でミツバチの代わりにハエを使うことが始まっています。いずれの場合も、ハエのマイナス印象を払拭することが先決でしょうか。

先週パラアスリートから、普段心がけていることを直接聞く機会がありました。「面倒だからやりたくないこと」と「できないこと」を一緒にしないということだと言います。ねじ職人にも研究者にも大きな壁が立ちはだかることがあったでしょうが、できる方法をなんとかして見つけようとする強い思いがまさった結果が成果となって表れているのではないでしょうか。小学生であっても、「あきらめない」カッコよさを追求してほしいと思います。

164 珍しいかもしれない?(2/15)

ニュースを見ていると、「蜂須賀君が…」というアナウンサーの声がしたような気がします。いつもの聞き違いだと思ってみていると、広島県の高校の相撲部が神社の拝殿で寒稽古する様子が報じられています。その中で蜂須賀君が取材に応じている姿を見て、空耳でないことが確認できました。

今放映されている、吉高由里子さんと北村匠海さん主演のドラマ『星降る夜に』でも、産婦人科看護師として蜂須賀志信が登場します。また、2021年には『ドクターX』で野村萬斎さん演じる蜂須賀隆太郎は記憶に新しいところ。さらに遡って、山下智久さん主演の『アルジャーノンに花束を』(2015)でも石丸幹二さんが蜂須賀大吾の役を演じ、『ハンマーセッション』(2010)では速水もこみちさんが…。最近読んだ本にも登場するなど結構あるのです。

これは、何年か前にどこかに書いたことですが、個人医院で蜂須賀さんに偶然出会いました。親戚ではありません。受付を済ませて待合室で座っていると、看護師さんが「蜂須賀さ~ん」と呼びます。「はい」と返事をすると、中待合からも同じように返事をする男性の声。私が中待合に入ると、年配の男性から「おたくも蜂須賀さん?」と親しく話しかけられました。仲間意識というか連帯感というか、不思議な気持ちが生まれます。

さて、今では珍しくなったものはたくさんありますが、「灰皿」はその典型かもしれません。学校にも来客用にアルミの灰皿が何枚も湯沸かし室にありました。校長室にもガラス製の重たい灰皿が用意されていたものです。いったいどこへ消えたのでしょうか。町でも店でも喫煙所は至る所にありましたが、今はそれを探すのが大変な時代。一方、それに反比例するようにたばこ代はうなぎ上り。大学生のころ200円だったセブンスターが、今では560円もするようですから…。喫煙者は肩身が狭い?

163 餃子(2/14)

ホームページの屋上からの風景を追加・更新しようと、先週展望台や屋上へ行って写真を撮りました。第1校舎屋上ではフェンスが邪魔でうまく写真が撮れません。フェンスの外側に出てフォトスポットになりそうな場所へ行こうとフェンス扉を開けて一歩踏み出しました。高所恐怖症の私、怖くて尻の穴周辺がモゾモゾします。すぐにあきらめました。でもその近くで「ど根性サボテン」を2か所に発見!弱々しいですが、不定期にでも観察してみたい気がします。

話は変わって、ラーメン屋や中華料理店で食べる餃子。店ぞれぞれの味を持っていて楽しみがあります。以前、市川駅北口にあった「ひさご亭」が大野店だけになって久しいですが、あのジャンボ餃子の味が懐かしい。習志野にある(あった?)ホワイト餃子が好きな人もきっといるはず。ただ、大きさに関係なく何皿も食べたいものではありません。一方、家庭で作る餃子は不思議と箸が進みます。気づけば何十個も食べています。息子がいた頃は、競い合って食べたり相手にわからないように1個キープしておいて、息子が食べ終わった時に取り出して「あ~おいし~」と大人げないことをしたり…。具に入れるものだって、ニラや白菜、キャベツ、玉ねぎなど家庭ごとに違うことでしょう。冷凍餃子で楽をしたいときもあれば、親子で話をしながら餃子を包む時間も楽しいひとときだと思います。

さて、総務省が行った家計調査で、ギョーザの1世帯(2人以上)当たりの年間購入額1位が宮崎市であったことが発表されました。2年連続だそうですが、餃子の町として知られる宇都宮市や浜松市を抑えての堂々1位です。調査は、スーパーなどで購入した持ち帰り生餃子と焼き餃子が対象で、外食と冷凍食品は含まないといいます。もし外食まで含むと、やはり宇都宮市に栄冠が輝くのでしょうか。また、家庭で手作り餃子を食べることの多い都市のランキングだったらどんな結果になるか興味津々です。

162 バレンタインデー(2/13)

足指4か所にできた霜焼けは痒くはないのですが、革靴に当たってちょこっと痛い!

さて、明日はバレンタインデー。日本では愛の表現として、男性に女性がチョコレートを贈る日として定着しているので、デパートやスーパーでは多種多様なチョコレート菓子が山積み。昨日のあるデパートでは、開店前から目的のチョコを買うための長蛇の列ができていました。ただ、この女性が男性にチョコレートを贈るという習慣は日本独自のもので、戦前にモロゾフ製菓が英字新聞に掲載した広告が始まりとされる説と、戦後数年経った頃のメリーチョコレートがデパートで行ったセールが始まりであるという説に分かれるようです。後者の場合、セール3日間で3枚しか売れなかったという話が残っています。チョコは別にしても、バレンタインデーの歴史はローマ帝国時代まで遡るとされるようです。

担任時代は、子供たちがバレンタインデーにチョコレートを持参してプレゼントすることが流行りました。それを禁ずるとこっそり手渡していた場面も…。そして、手作りが主流でした。そんなバレンタインデーも様変わりしているのかもしれません。

先週、第八中学校を訪問した際に見た1年生の学級新聞。トップ記事はアンケート結果でしたが、「今、つきあっている相手・好きな人は?」という設問に対して、「いない」が半数。「いる」が2人であとは「秘密」という内容。さらに、「理想の結婚年齢は?」に対して8割弱が20代、2割弱が独身、10代と30代が1人ずつ。紙面の下方には、「クリスマス、だれと過ごした?」といった内容も…。中1らしい?だから、次の学級新聞はきっとバレンタイン&好きな先輩の特集ではないかと勝手に予想しています。

161 今できることに挑戦(2/10)

三浦知良選手がポルトガル2部チームへ移籍。55歳、プロ38年目のシーズンになります。前例などなく、不安も小さくないはずですが、常に前を向いた挑戦は続きます。

長年頑張っているといえば、市川市クリーンセンターも同じ。1994年から稼働開始しましたので28年経ちます。「なんだ、まだ28年じゃないか」と感じるかもしれませんが、市川市ではクリーンセンターが1か所だけですから、負担や稼働率は極めて大きいはず。建て替え計画もありますが、その費用も莫大。世界の国別ごみ焼却割合をみると、ダントツで日本が一番!OECDヨーロッパ全体の平均が25%に比べ、80%に届こうかという勢いです。

そんな日本にあって、徳島県上勝町ではごみを徹底して45分別して、リサイクル率は81%という“ごみゼロの町”を目指しています。東京は24%といいますから驚異的な数字です。約20年前に、全国で初めてリサイクル率100%を目指す“ごみゼロ”宣言をした町です。丁寧に分別して無駄な税金を使わないように努めているといいます。生ごみは自宅処理。45分別についても、都心から移住した人は、「東京はごみ収集の曜日が決まっているし、何時までに出さなくてはいけないとか制限がある。ここでは、自分の好きなタイミングで捨てに来られるから、慣れればこっちのほうが楽」と言います。小さな町だからできるのではなく、皆が納得して取り組んでいるからこそ成果を上げているのだと思います。ただ、課題は高齢化対応だとか。1か所しかない集積所に持ち込めないお年寄りのための収集などです。

4年生の社会科「健康なくらし」という大単元で、「ごみの処理と利用」「くらしと水」について学びます。最後には、再利用や無駄を極力なくすことなど、自分たち一人一人にできることを考えるのです。その時の自分の思いが時間とともに萎んでいかないでほしいと願います。前向きな挑戦をぜひ学校と家庭から!

160 ニヤニヤ(2/9)

昨日の朝、飼育していた2羽のウサギの死を悼む放送と黙とうが行われました。手を合わせて拝む場所をつくり、写真などを設置しました。

放送といえば、1月から始まった新番組がたくさんあります。面白そうだと思うと、手あたり次第録画。でも、観られる時間には限りがありますから、あれよあれよという間に溜まっていきます。一晩に2本観ないと消化できなくなるほどで、「これっ、つまんなさそうだから消すよ」と、主観というか先入観というかを前面に出して一度も観ないうちに危うく消去されそうになります。ただあまり強く否定できません。なんたって1年近く経っても見ていない番組が残っていたくらいですから。

ある日、何十冊もあるアルバムから1冊を眺めながらニヤニヤしていました。娘が2歳になった日の誕生会の家族集合写真です。両方の両親を家に招いてみんなでお祝いしたのです。私も若いけれど、両親も若い!数えてみると、その時の父の年齢が今の私よりも少しだけ若い計算になります。ということは、私自身が写真の中の父のように見えているということ?まだまだ若いと思っているのは、自分だけのようです。

校長室で子供と話をしながら、昼食代が話題になりました。「会社員と学校の先生とでは、1年間の昼食代が10万円くらい違う計算になる」と試算した結果を話してくれます。順序だてて説明する姿に聞き入ってしまいました。確かに、1食ワンコインの500円とした場合、月20日食べると1万円。仮に700円だったら月1.4万円の支出です。学校給食は月5千円計算ですから、差額は少なく見積もって月5千~9千円。1年で6万~11万円にもなります。給食は栄養バランスがよく、適量ですから健康にもよいわけで、以前にも書きましたが私は給食で40年近く生かしてもらっているのです。

話があちこちに飛びましたが、今日の献立にすき焼き煮とかマカロニサラダという文字を見つけて、ニヤニヤしながら「ありがたや~」と心の中で唱えています。

159 健康のために(2/8)

電動歯ブラシが、私の口腔ケアに欠かせない存在になっています。3機種目になりますが、歯並びの悪い私には、痒い所に手が届く一品。最初は「カバの歯磨き」と言ってバカにしていた妻も、いつの間にか使用するようになっています。

健康のためにといえば、現在使っているスマートウォッチも必需品かもしれません。最初は万歩計代わりでしたが、スマホと連携して着信が手首でわかるものがあると知って交代。さらに睡眠の質を計測できると知って交代。今のものは、これらに加えてGPS機能があるので、スマホを持たなくてもランニングの距離や時間、速度などを測ってくれるのでとっても便利。一方、睡眠計測機能は最初よく使いましたが、今ではごくたまにしか確認しなくなってしまいました。

2月5日の朝日新聞に、児童生徒の睡眠に関する記事がありました。江戸川区のある小中学校で希望者の協力で睡眠を計測したそうです。データの収集とともに、子供本人と保護者が睡眠の質を知り、睡眠に関する知識を増やしてもらうことを狙ったといいます。実際、睡眠時間が短かったり、就寝時刻が遅かったりする結果がみられますが、多くの児童生徒が寝る時刻と起きる時刻を意識して、生活リズムを見直すきっかけになったそうです。

よい睡眠のために、生活習慣を整えることは言うまでもありませんが、日中の適度な運動、朝日を浴びて朝食をとること、夜食は控えること、布団の中でスマホやゲームはしないことなど、「平田っ子生活習慣チェック表」から振り返り、できることから始めて続けることが大事だと思います。

また同日の記事には、「給食モグモグ…」と題した記事もありました。大阪府の小学校6年生を対象に、デジタルヘルス機器を利用して、食事中の噛む回数や姿勢などをデータ化するのだそうです。本校では、保健委員会が中心となって全校に訴えかける健康テーマも「姿勢」。学校医の渡邊先生のお話も動画撮影します。そして、3度の食事に欠かせないのが「噛む」という行為。よく噛んで食べることには、歯周病等を防いだり肥満を防止したり、脳の発達を活発にしたりする効果があることはよく知られています。

様々なフィルターを通して、自分の健康に関心を持ち、よりよい行動・選択ができる子供たちに育ってほしいと思います。

158 夢は広がる(2/7)

孫が立派なキッチンキットで遊ぶ姿を、インスタのストーリーで見ることがあります。遊び道具も本格的になって、ごっこ遊びも様変わりしています。

「サラリーマン川柳」から「サラっと一句!わたしの川柳」に名称がリニューアルされて最初のコンクール優秀100作品が1月下旬に発表されました。そして現在、ベスト10を決めるための投票が行われています。100句には、新型コロナが流行して3年が経つ今の世相を反映させるような作品や「二刀流」の文字が並びます。そんな中に、『我が娘 お店ごっこが セルフレジ』(北鎌倉人さん)や『現金か ペイペイですか おままごと』(大和の雨蛙さん)といった句を発見!幼児の遊び方までが変わっていくのかもしれません。

さて子供のころ、自分の夢を広げ、どこまでも行けそうな気にさせてくれた夢の遊び道具、それが自転車でした。自分の行動範囲とワクワク感を掻き立てる立派なおもちゃです。ハンドル中央のボルトに「G」マークを黒マジックで書いたのは、マッハ号のハンドルに見立てて…。でも名前は「流星号」。そして、小学校高学年では、フラッシャー付き自転車(写真参考)を買ってもらいました。八千代から印旛沼や成田まで、近所の友達と小旅行というか冒険の旅に出かけました。大人になってマウンテンバイクを通勤手段にした時もあります。クロスバイクを安く譲ってもらって、ヘルメットや手袋を揃えて週末に20kmくらい走ることもありました。2本足より行動範囲がぐんと広がると、「今日はこっちへ行ってみよう」と思うままにペダルを漕ぐのです。だから一時期、もっと速く、もっと遠くへという気持ちが膨らんで、ロードバイクを手に入れる計画を練ったこともありました。

子供用自転車の補助輪を外すタイミングが、偉大なおもちゃに変身する瞬間なのかもしれません。「ちゃんと支えているから大丈夫だよ~」と安心させて、荷台から軽く手を放してみると、自分でスルスルと走り出す子。まだ支えてもらっていると勘違いしながら…。何かができるようになる時ってこんなもの。人材育成においても、その人がまるで自分の力で成し遂げたような気持ちにさせられたなら最高だなと思うのです。

157 卒業生(2/6)

「ともぞう」「ともちん」「ともちゃん」「びちお」「あぶらん」「あぶらちゃん」「あぶら」「半平太」…。さて何のことでしょう?実は、家での私の呼び名!現在、我が子からは専ら「ともぞう」と呼ばれています。「お父さん」なんて言われていたのは小学生までかもしれません。「ともぞう」は『ちびまる子ちゃん』のおじいちゃん発祥ですし、「あぶら」は頭に触れると脂が付きそうだから。「半平太」は昔の漫画『グーグーがんも』からきていますが、「びちお」は何だったか思い出せません。また、家族みんなそれぞれに呼び名があります。妻は「おかこ」ですし、娘は「しりこ」、息子は「ポチ」。変な家族です。平田小の子供たちはみんな、家では名前で呼ばれているのかなぁ。

さて、職員室でおしゃべりしていたときに平田小卒業生の話になりました。「Suica」のペンギンの生みの親であり、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」、ヤマト運輸の「クロネコ」ほか「ちびゴジラ」などを手がけたイラストレーター・絵本作家の坂崎千春さんが、本校の卒業生だという噂があるというのです。年齢から卒業年を割り出して卒業アルバムをめくってみました。2冊目の5組(当時は6組までありました)の集合写真でビンゴ!面影がありますが、同姓同名ということも…。そして、職員集合写真には懐かしいお顔がちらほらみられました。

ただ、当時は文集がありませんので、どんなことに感動しどんな夢を持っていたかは推し量れません。きっとあだ名で呼び合うことだってあったでしょう。色々話を聞いてみたくなります。例えば70周年記念に招くことだって考えられそうです。アルバムに住所を載せていた時代ですから検索すると当時の家の場所がわかります。今もどなたかが住んでいるのでしょうか?こんなことを考えているとワクワクして時間がどんどん過ぎてしまいます。星野道夫さんの時もそうでしたが、いけない いけない!

156 福は~内(2/3)

庭に置いた寄せ植えのビオラが、毎朝首を垂れ、縮こまっています。土に触れると寒さで凍っているではありませんか。厳しい寒さに耐える生命力はすごいの一言です。

さて、私は20歳まで祖母と父母、弟の5人暮らしでした。幼少のころ、2月3日夜は父が帰宅するのを待って豆まきすることが恒例でした。それまで閉まっていた雨戸を開けては「福は~内、鬼は~外」と大きな声を父と祖母が響かせます。庭や道路に向けて豆を撒きます。子供ながらに恥ずかしかったことを思い出します。門扉には柊やめざしが結わえ付けられ、翌朝の道路には豆が散らばっているような時代だったのです。こうした風習が身に沁みついた私が子供をもってからの節分は、大声ではないにしても「福は~内、鬼は~外」の声とともに豆をまきました。妻か娘か忘れましたが、玄関扉の取っ手をつかんで「早くして!」と急かす声を聞きながらのパラッパラッパラ。寒いからは早く閉めたかったのではなく、恥ずかしいから早く入ってほしかったのです。

食卓には必ずめざしが何尾も並べられました。苦くて好きではなかっためざしを、今では頭から丸ごとガブッ…。福豆を口にするときも、「歳の数だけね」と言われ、祖母が羨ましかった思い出がありますが、さすがに今は十分な数を食べられます。ただ最近は、節分につきものの声も聞こえませんし、翌日の道路に豆を踏んだ跡もありません。我が家も子供たちが家を出てからは、自分の口の中に「福は~内、鬼は~外」と小声で囁きながら豆を放り込むだけになりました。

給食の時間だって、教室の中で豆まきをする姿は皆無。当然、年度末の大掃除で背面ロッカーの裏側から無数の大豆がゴロゴロ発見されるなんてこともありません。まぁ地震対策でロッカーも固定されているから動かすことすらできませんから…。

今日の放送朝会でも「節分」について触れました。以前調べたときに、再来年の節分は2月2日になることを知りました。また、新しい年が春から始まると考えられていたずっと昔は、「立春」は1年始まりであり、「節分」は大晦日に当たる日だったわけです。そんな大事な日に、今年度あと2か月の「絶対にこれだけは頑張る」という具体的な目標を立てて取り組んでほしいとお願いする予定です。ちなみに、今日の給食は大豆入りご飯と鰯フライ。福豆・目刺しをイメージして…。

155 幸せってなんだろう(2/2)

キッコーマンのポン酢醤油のコマーシャルで、明石家さんまさんが「♪しあわせって、何だっけ何だっけ…」と歌っていたTVCMはもう40年近く前のこと。10数年前も再登場したので記憶にある人もいるでしょう。

そんな「幸せ」をどんな時に感じるのでしょう。以前、お母さん方が集まる会で、幸せを感じるときってどんなときか挙げてもらったことがあります。「忙しく作った簡単なご飯でも、おいしいと言って食べてくれる時」「暖かい布団に入った時」「つまらない冗談を言っても、子供にうけた時」など。ちなみに、私が子供たちに話した幸せを感じる瞬間は次のとおりです。

1 冬のまだ寒い時期に、植物の新しい芽や小さな花のつぼみを見つけた時

2 よく晴れた真っ青な空の向こうに、雪をかぶった富士山がくっきり見えた時

3 夕日が沈んだ後、紫色にオレンジ色を混ぜたようなきれいなグラデーションの空が見えた時

わかる人にはわかるはず!特に、2の場合なぜか手を合わせて拝みたくなってしまうのです。寒い冬の間に育っている小さな命や季節の変化に目を向けられる子供たちであってほしいと願います。

さて、およそ3週間の通勤読書+αで『アキラとあきら』を読み終えました。常に問題が勃発し、ドキドキ感が止まらない展開は読みごたえがあり、まさに池井戸作品でした。企業や銀行員、工場などで働く人々がたくさん登場しますが、「誠実・正直であること」、「状況を見極め、その分析・判断をしっかり行うこと」、「多面的な視点を持つとともに我慢も必要であること」など、人の生き方や考え方が凝縮されていました。さらには、人とのつながりの大切さと信頼を改めて考えることもできました。結局のところ、会社であれ自営業であれ学校であれ、「ひと」が活き、「ひと」を育てる経営が大事なのだと改めて思います。誰か一人が頑張っても駄目ですし、誰か一人が手を抜いても駄目なのです。かといって横並びというわけでもありません。様々な声に耳を傾け、人が人を育て、人と人が伸びあう平田小であるために今できることは何かを考え、少しずつであっても実践を重ねています。幸せを願って…。

154 どれにしようかな(2/1)

コロナ禍でいつのまにか閉じた店舗もあれば、ここへきて新規開店する店もあります。ショッピングセンター内テナントやコンビニの淘汰があちらこちらで見られます。でも、新しい店が開店する前になると、なんだかワクワクします。

ランニングしていると、近所で小売店舗建築の予告が貼られています。見るとクスリ屋なので驚きです。だって、自宅から1キロ圏内に林立しているからです。Wが4軒、Sが2軒、Mが3軒、Kが1軒あるにもかかわらずさらにCですから、5チェーン11店舗になります。コンビニより歯医者のほうが多いと言われるらしいですが、クスリ屋も負けていません。きっと売り上げを伸ばし、生き残るための戦略が常に展開されているのでしょう。ただ、それぞれの店でポイントカードを用意して囲い込みをしていますから、あちこちで購入するメリットはあまりないはず…。そんなことを思っていたら、1月末のヤフーニュースに「100m以内に乱立!ドラッグストア戦国時代」といった感じの記事を発見!記事として取り上げられるほどなのだと、一人納得したのです。

話は変わりますが、今年になって浅草に行ったとき、雷おこし販売店に入りました。祖母が浅草に行くと必ずと言ってよいほど、仏壇に雷おこしが供えられていたものです。ただし今は、昔よく食べたものとは味も形も違います。様々な味のキューブ状おこしが容器に入って食べ比べできます。こうした試食品は、コロナ以前スーパーマーケットなどで多く見られましたが、ここでは健在です。コロナ前は、よくつまみ食いをして妻に叱られました。果物だったりウインナーだったり…。おこしも蓋を開けて食べたくなりましたが、さすがにやめておきました。

でも選択肢が多いということはある意味、消費者には嬉しいことだと思います。

153 創立70周年を控えて(1/31)

(ビフォーアフター風に)なんということでしょう~。もう1月が終わります。歳をとるに従って、一日、ひと月、一年が過ぎるのがスピードを増すような気がします。

大相撲初場所は、大関・貴景勝の優勝で幕を閉じましたが、途中まで優勝争いをしていた力士のしこ名が読めませんし、何度聞いても覚えられません。「阿武咲」をどう読むと「おうのしょう」になるのでしょう。「大野小」と聞こえます。祖母が相撲好きだったので、小さなころからよく観ていました。物心ついたころの相撲ヒーローは第48代横綱の大鵬。「巨人・大鵬・卵焼き」と並べ称えられた時代です。その後、現在の第73代照ノ富士まで様々な横綱が生まれましたが、ダントツに格好良かったのがウルフこと「千代の富士」。筋骨隆々の肉体は、今の力士には見ることができないような気がします。

さて、昭和28年4月に在位していた横綱は、第40代から第42代の東富士・千代の山・鏡里という3名ですが、その年に平田小学校が誕生しました。来年度70周年を迎えます。どんな企画でお祝いしようかとPTA会長さん方と検討を始めました。来年度になってから、周年行事のためのPTA委員も募集されますので、方向性と土台づくりはしておきたいと思います。例えば、校庭に人文字を作って航空写真の撮影。業者サンプルを見ると、春に撮影した場合と秋以降とでは、影のでき方が違って鮮明度が違うことがわかりますし、記念誌編纂に関する他校の事例も見ました。デザイン等は、今年度内に児童から募っておくことで来年度当初はスムーズに作業ができるのではないでしょうか。来年度になってから始めても時間的余裕がある取り組みもあります。だから、学校にかかわる多くの人のアイディアを生かした70周年記念行事にするために、計画的に進めていきたいと思います。ご協力よろしくお願いします。

152 技術は進歩しても…(1/30)

6年生の卒業アルバムのゲラが出来上がったので見せてもらう機会がありました。個人写真はみんなよい表情をしています。私の時代は集合写真だけでした。学習場面や運動会、修学旅行、ホワイトスクールなどの行事のページもあります。担任は、「どの子が何回写っているか」をチェックして不公平感を生まないように配慮しますが、これが結構大変な作業です。でも話を聞くと、去年と違ってAIが顔認証で写真全体の中に登場する回数をカウントしてくれるようになったといいます。加速度的な技術の進歩に驚きを隠せません。

さて、先週の昼休みに「校長先生に相談したいことがあります」と言って訪ねてきた5年生の児童がいたので、校長室のソファに座って話を聞きました。なかよし広場には昔、今よりももっと遊具があって楽しかったそうです。だからまた、以前のように遊具を増設してほしいという訴えです。「僕は筋力がないので、楽しく遊びながら力をつけたい」ともつけ加えてくれました。吟味する価値がありますが、変な期待を抱かせてはいけないので、具体例を挙げながら難しいかもしれないことも伝えました。ただ、単身で校長室へ要望を伝えに来た勇気は大いに称賛に値すると話したのです。

また、その数日後に4年生4人から「聞いてほしいことがあります」と声をかけられました。インターネット上で放映される企画に応募したいので、その計画書を見てほしいから時間のもらえる日はあるかを問われましたので翌日の昼休みを設定。一通りの説明を受けて、クリアしなければならない課題を3~4つ提示しました。ハードルは高いかもしれませんが、食いついていこうとする表情がとても素敵です。

たった二例ですが、とても嬉しく思います。思っても行動できない、ましてや目上で立場ある人間にそれを訴えるなんて並大抵の覚悟ではできません。勇気をもって行動に移したそのこと自体に価値があり学びがあるのだと私は思いますし、そんな子たちがたくさんいて、私が悲鳴を上げるようになることをある意味期待しているのです。

この子たちが来年度の高学年です。様々なアイディアを秘めている子もいるでしょうからとても楽しみです。卒業アルバムだって、今以上に自分たちの思いが反映されるかもしれませんし、写真選びや写っている回数のカウントを自分たちでやってしまうかもしれません。

151 失敗を恐れず(1/27)

先週、5年生が家庭科でお茶の淹れ方の実習をしていました。ガスや沸騰した湯などを扱うため、火傷には十分注意をしながら進めなければなりません。子供は予期しないような行動をとることがあるからです。順序だてて水や茶葉の量、濃さを均等にして注ぐことなど指示して、いよいよお茶を飲む段階です。ん?茶碗に鼻を寄せて匂いを嗅いでいる子がいる!あらら?苦くて顔をしかめている子があちらこちらにいる!そういう子に尋ねてみると、普段から日本茶を飲みなれていないようです。もしかすると、家には急須(土瓶)といったものがなく、お茶を飲む習慣がないのかもしれません。あるいは、湯を沸かしたり、茶葉を保管したり、淹れた後のいらない茶葉を捨てたりする手間を考えるなら、ペットボトルで十分と考えるかもしれません。ペットボトル茶は万人向けですから苦みは抑えられていますから。ずっと昔、ペットボトルのお茶や水が売り出されたときには、「売れるわけがない」と高をくくっていましたが、今や清涼飲料水より売り上げは上位を占めますからびっくりです。

さて、教頭先生から借りた本の中に、こんな一節がありました。

私たち指導者の役目は「失敗しないように導く」のではありません。失敗を恐れず踏み出せる子、失敗を糧にできる子を育てること。なるほどねと耳を傾けられる大人たちがいる空間を、人材育成の現場でつくり上げていく。(略)

学校教育でも大事にしたいことです。児童生徒の指導のベースには、対等な関係性の中で多様性を認め合える教職員がいてこそなのだと思います。

お茶を淹れたり包丁を握って料理をしたり、洗濯したり畳んだり、子供が家庭でできることは様々です。でも、教えすぎたり、危ないからといってやらせなかったりすることはないでしょうか。失敗イコール事故やケガとは限りません。野菜の切り方がちょっと変でも服のたたみ方が自分のやり方とは違っていても、やろうとしたことや実践したことを認めてあげられる安心な空間を家庭にも学校にも作りたいと思います。自分への反省を込めて…。

150 開花、結実を待つ(1/26)

手袋をしているのに指先に痛みを伴う感覚の今朝の寒さ!久しぶりです。

先週、大和田小で5時間目に授業公開があるというので出かけていきました。学校に戻るときに1年生とすれ違います。コートを着た私が手を振るとキョトンとして、しばらく経ってから気づきます。「えっ、何で?」と問われもします。校外を校長が歩いているなんて思いもしないのでしょう。もしかすると、校長は学校に住みついていると考えている子がいないとも限りません。

さて、何年も前に野菜作りのために畑を借りたことがあります。ナスやキュウリ、オクラなど何種類かの苗を植えて育てました。自宅から車を使わないと行けない場所だったので、頻繁に足を運べません。しかも、元雑草地だったため土壌があまりよくなかったことも手伝って、ほとんど収穫がないまま契約を解除しました。

だから、自宅で育てる野菜や果樹は成長が手に取るようにわかって楽しい。ただ、今年はレモンの実りが芳しくありません。柑橘類は隔年で豊凶が繰り返されるようで、今年は「凶作」の年回り。数種類あるうちの1つは超小ぶりですし、別種は4個しか実りませんでした。そうはいっても、自分で育て収穫した果樹が食卓に乗るのは格別です。キンカンも甘くておいしいようで、鳥と共生しています。先日は、学校で実った柿をベランダで干して作った干し柿をいただきました。比較的小さめでしたが、素朴な甘さがあり、手作り感を味わえました。

家のカーテン越しに陽光を浴びたセントポーリアがもうすぐ咲きそうです。トイレの窓辺のシクラメンも蕾をピンク色に染めています。子供たちが育てている秋植えの球根は、土から顔を出し始めようかといった段階。「昨日雨が降ったから、今日は水をあげなくてもいいんだよ」と教えてくれた1年生。丹精込めて育てた植物が芽を出し、花を咲かせたときの嬉しさは、果樹の収穫にも劣らないくらい嬉しいはず。寒さが厳しい時期に土の中で育っていく球根を慈しむ子供たちのように、私たちもまだ芽が見えなくても子供たちは着実に育っていると信じて水やりを続けていきます。

149 始める、そして続ける(1/25)

今朝、学校近くの高架脇を歩く私は身長4m以上!そう、影の長さです。キンキンに冷えた朝も、朝陽がまぶしいというだけで気分は上々。不思議です。

最近、インスタグラムを見ているとリアルな色鉛筆画が登場します。ポテトチップなどのパッケージが本物と見間違うほどの精度で紙に描かれています。上から見るとまさにそこにあるように見えますが、その上に鉛筆を転がすと平面であることが確認できます。フェイクの画像や映像が氾濫していますので、本物かどうかは定かではありませんが、「色鉛筆でリアルな絵を描きたい」と思ったのは本当!娘が残していった入門書のような書籍を引っ張り出してぺらぺらとめくってみました。ただ、ここからが自分らしいというか最大の欠点なのですが、描きたいと思って本まで手元に置き、目の前に24色の色鉛筆があるのに、放っておいて行動に移せない!

少し前まで校長室前廊下に掲示しておいた、「したい人1000人、始める人100人、続ける人1人」という言葉があります。う~ん、始める百人にもなれない自分が嫌になります。でも、ウクレレは続いているからいいかぁ、と言い訳するのも悪い癖。

さて先週1月17日、「阪神淡路大震災」から28年が経ちました。つまり30歳未満の人は全く記憶にないわけです。「東日本大震災」からもまもなく12年です。これまた、小学生以下は経験していません。戦争に関しては80歳でも記憶がない過去の事実と化しています。自然災害や戦争などを経験して教訓を得ても、それらが実感を伴って継承されない限りは風化の一途。6年生が聞いた戦争被爆体験者の話や4年生以上が社会科で学ぶ内容、3月の市川市防災の日における学校での取り組みなどを通して、思いを伝え続けていくことが大事です。

色鉛筆画は「始める」前に挫折しても、戦争や災害の悲惨さ、そこから立ち上がってきた人間の営みを伝え、考えていくことは「続けて」いきます。戦争や災害は過去の出来事ではなく、私たちの目の前に突き付けられている現実なのですから。

148 いつか思い出す(1/24)

この場を借りて食べたいものをつぶやくと、準備してくれることが2回続きました。年末の「そろそろすき焼き食べたい」の一言は、1月2日に実現しました。ただし、新年早々「今年はこれが最後ね!」と念押しの一言が添えられたのは言うまでもありません。そして、鏡開きの日に書いた「焼き餅を入れたお汁粉を食べたい」に至っては、その日のうちに食卓に上りました。茶碗に盛られたご飯の量が少ないなぁと思っていたら、最後に出てきたのです。我が家の女神様に見えました。これに味を占めた私は、次は何をつぶやこうかと画策中!

さて、今日から30日まで「学校給食週間」となっており、学校ではそれにちなんだメニューが提供されます。その由来は、1947(昭和22)年12月24日まで遡ります。まだ戦争の足跡を残す当時、東京都内の小学校でアメリカからの給食用物資の贈呈がありました。この日から東京都・神奈川県・千葉県で、試験的に給食が始められました。よってこの日が「学校給食記念日」となりました。でも、冬休みに入ってしまうため、この1か月後の1週間が「学校給食週間」となったのです。私の場合、教室にある煙突式のだるまストーブの上に水を張ったたらいを乗せて、ビン牛乳を温めて飲んだことは冬の懐かしい思い出。先生が持ってきてくれた干し芋も温めて食べた記憶。古き良き時代を懐かしみます。

懐かしいといえば、日曜ドラマ『ブラッシュアップライフ』の第2話にそんな場面がありました。1997年頃、女の子の多くが持っていた「シール帳」が登場します。フエルトシールなどを交換する姿が、当時担任をしていた子供たちと重なります。またその数年後、「プロフィール帳」が流行りました。クラス内で交換しあったり先生に持って行ってお願いしたりする姿があちこちで見られたものです。娘の姿ともかぶってしまう一場面でした。

今流行っているものだって、全然違うものに変わって懐かしく思う時がくるのです。ちなみに、それが何なのかがわからないので、聞いてみることにします。もしかすると、1周回って昔のものがリバイバルなんてことも?