一中ブログ

本日の様子 3年生学年集会・1年生百人一首

【3年生学年集会】

2学期に締め括りとして1時間目3年生が体育館で学年集会を行いました。卒業式までこれから時間を守ること、言葉遣い等改めて確認しました。その後、県立高等学校のインターネット出願等について話がありました。3年生はこれから健康管理が一番です。上手に時間配分しながら各自の目標に向かってください。本日はこの後、他の学年も学年集会で2学期の振り返りをします。

【1年生百人一首】

1時間目の国語の授業で百人一首をしていました。日本の伝統に触れる大切な体験です。みんな必死に札を取ろうと熱気に包まれていました。

本日の様子12/19 1年生理科 全校道徳掲示物

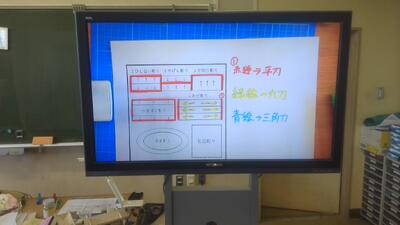

【1年生理科】

本日は単元の復習をやりました。大型提示装置に復習問題とその答えが四択で出され、各自が自分の端末から回答してその回答の正解数がランキングに出されていました。復習をしながらランキングも競っていました。一通り問題が終わった所で改めて大切な点を先生が説明しました。みんな端末の操作は上級です。

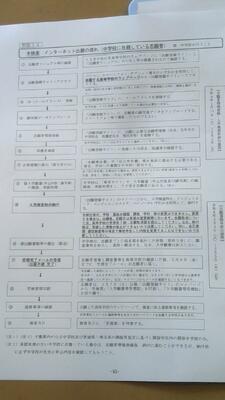

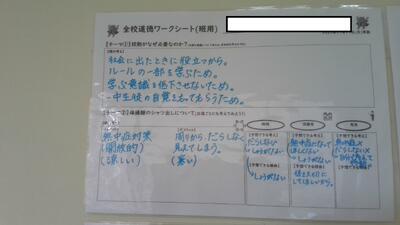

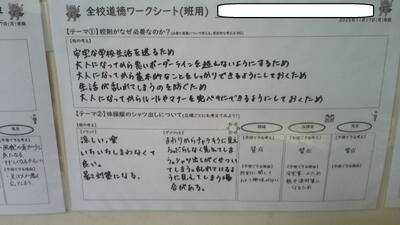

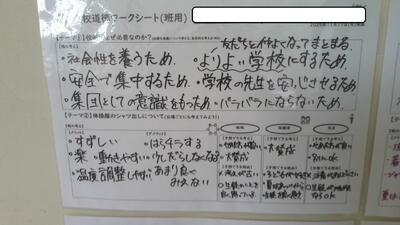

【全校道徳掲示物】

先日行われた全校道徳の話し合いでまとめられた内容が掲示物で貼りだされていました。みんな大人より逆に考え方が厳しいかもしれません。正しい考え方が身についています。今後も校則については時間がかかりますが、生徒に考えさせていきます。

本日の様子12/18

【1年生体育】

1年生体育の授業の様子です。本日、長距離走が最後です。授業の初めに行うストレッチやランニングがしっかり集団として定着しています。みんなが一つの約束を守ることで無理無駄ムラなく動けます。そうすることで主運動の時間がしっかりと確保できるようになりました。成長していますね。

本日の様子12/17②

【1年生健康教育講演会】

本日、歯科学校医の先生を講師にお招きして講演会を開催しました。はじめに健康の要素「食事・睡眠・運動」について教えていただきました。その後、口の骨の仕組み、歯のぞれぞれに役割、そして食事は目で見るだけではなく五感で感じられるから楽しいということを紹介してくれました。また唾液の役割や歯ブラシの仕方について、歯と歯の間の汚れを取るためには通常の歯ブラシでは届かいないためフロス(糸歯ブラシ)を使うと良いという事、健康に生活するためには歯が大切だということを教えていただきました。先生本日はお忙しい中ありがとうございました。

本日の様子12/17

【3年生体育の授業】

3年生は球技のサッカーとバレーボールを各自で選択して授業に取り組んでいます。男女共修なので一緒のチームを組んでやる場面もあります。みんな一生懸命ボールを追いかけていました。

本日の様子12/16

【2年生学年レク】

体育館で2年生が学年レクリエーションをやって親睦を深めていました。写真は借り人競争の様子です。体育館は大き歓声に包まれていました。

本日の様子12/15

【クリスマスカードボランティア】

毎年恒例の一中生ボランティアと国府台高校の生徒ボランティアが作ったクリスマスカードを国府台地区の地域の方にプレゼントしました。今年は40人の生徒がボランティアに参加し、一人で何枚も作ってくれた生徒もおり、地域の方からは早速自宅の玄関に飾らせてもらいますとお礼の言葉をいただきました。会場が暖かい雰囲気に包まれました。

本日の様子12/15

【令和7年度市川市PTA連絡協議会第15回合唱フェスティバル】

12月13日(土)塩浜学園体育館で行われました。一中ブロック:Firstnik(一中・中国分小・市川小・国府台小)のPTAコーラスグループFirst Ladiesが参加しました。2曲「僕のこと」「すてきなホリディ」を歌いました。途中クリスマスプレゼントを持ったサンタクロース2名が現れ、素晴らしい歌声とありがたいクリスマスプレゼントを披露しました。毎週水曜日夜集まって練習した成果が発揮されました。ご苦労様でした。

本日の様子12/15

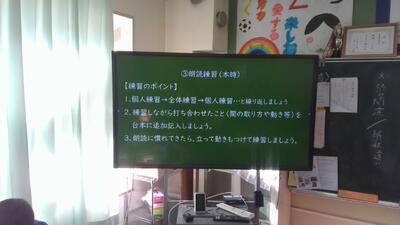

【平家物語朗読劇】

2年生の国語で平家物語の朗読劇に向けた練習が行われていました。目的は古文に親しむこと。セリフを読み込んで心情や場面を理解することです。みんなセリフに蛍光ペンでラインを引いて練習をしていました。本番が楽しみです。

本日の様子12/12

【2年生読み聞かせ】

本日は地域の読み聞かせのボランティア「クローバーの会」の皆さんが来て2年生に読み聞かせをしてくれました。「タンチョウは悪代官か?」という本を読んでいただき、貴重な時間を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。

本日の様子12/10

【火山灰にはどのようなものが含まれているか?】

1年生理科の授業で火山灰を顕微鏡で見て含まれる鉱物を観察していました。黒雲母や角セン石等について学びました。

本日の様子12/9

【2年生美術の授業】

めあて「道具の使い方を思い出しながら、技法の練習をしよう」ということで彫刻刀の使い方に取り組みました。ひし合い彫り、やげん彫り、片切り彫り、かまぼこ彫り、あぜ彫り、浮き彫り、石目彫りと様々な彫り方を練習しています。

本日の様子12/8

【みんな校舎をきれいに掃除しています】

今日は掃除の様子を紹介します。原則月・火・木曜日、給食後15分間みんな体操服やジャージ姿でやっています。時間いっぱいきれいにしようと心を込めて掃きや雑巾がけに取り組んでいます。

本日の様子12/5

【班対抗英語クイズ】

今日の英語は班対抗団体戦で、お互いに1名ずつ出て、お互いに英語の問題を出し合って勝ち抜き戦を行っていました。問題を作ること、その問題を答えることアウトプットのある主体的な授業でした。

本日の様子12/4

【先生も長距離走生徒と共に走っています】

1年生体育の長距離走で1年生の先生方2名が生徒と共に走っていました。生徒と共にの姿勢は感心します。

本日の様子12/2

【心を動かす音楽を】

本日、PTA主催一中フェスタが音楽グループ「Passo a Passo」をお招きして体育館で行われました。冒頭、PTA会長からグループの紹介がありました。今日のフェスタはPTAの方から少し早いクリスマスプレゼントとなりました。みんなの知っている曲がたくさん演奏され手拍子をして生徒たちは盛り上がって楽しいひと時を過ごすことが出来ました。途中でクイズや楽器の紹介、ニンジンに穴をあけて楽器を作って演奏をしてくれました。PTAの皆さんはこの日のためにずいぶん前から準備をしていただき、今日も生徒の登校する前から準備をしてくれました。楽しいクリスマスプレゼントありがとうございました。

本日の様子12/1

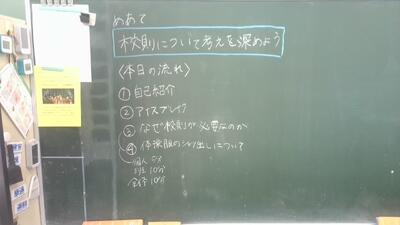

【校則について考えを深めよう】

今日5・6時間目、全校生徒各学年が均等になるように分かれて班を作り全校道徳を行いました。初めて顔を合わせる異学年との交流だったのでアイスブレイクをして和んだ雰囲気を作った後、本題に入りました。初めに各自で校則がなぜ必要が考えワークシートに自分の意見を書きだしました。その後、班で共有、最後に学級全体で共有して考えを広げました。「なぜ校則が必要なのか」という問いにはルールがないと学校全体がまとまらないから、不要物が持ち込まれると授業妨害につながるから等の意見が出されました。次に体操服のシャツ出しのメリット、デメリットをみんなで考えました。メリットとして体感温度が下げられる。デメリットはだらしない等の意見が出されました。また地域や保護者、先生がどう思うかを考えました。感じが悪い。だらしない等の意見が出されました。他学年と交流することで自分にはない意見を聞いて考える視点を各自が持てました。

今後、この話し合いの内容が校則検討委員会にも行きます。生徒自身が過ごしやすい学校が一番です。話し合って決めることは時間がかかりますが、生徒の意見を反映させることが大切だと思います。今日は各自が考えを持って発信できたことが何よりもよかったです。

本日の様子11/28

【読み聞かせ】

地域の読み聞かせボランティアのみなさんが1年生・3年生に読み聞かせをしてくれました。1年生「トットちゃん15つぶのだいず」トットちゃんの戦争体験をトットちゃんの目線で騙った話。3年生「あるヘラジカの物語」星尾道夫さんのヘラジカの写真から出来上がった絵本。を読んでいただきました。12月12日には2年生に対して読み聞かせを行ってもらいます。

本日の様子11/28

【あなたは故人をAIにより復元することに賛成?反対?】

3年生国語「一中の『榎掲示板』で意見を言い合おう」の題材です。各自が賛成反対の意見を持ち、その理由を文章にして廊下掲示しています。その文章を読んで賛成・反対を投票しています。一番投票がある意見は反対で理由は①死という存在を大切にしてほしい。②本来の使い方でなく子どもの誘拐などの犯罪に使われる。このような意見が書かれていました。みなさんならどう考えますか?

本日の様子11/28

【職員玄関や廊下が明るくなりました】

近隣校の用務員さんにも手伝っていただき、樹木の枝を切ってもらいました。そのおかげで職員玄関や廊下に光が以前よりも入るようになり明るくなりました。ありがとうございます。