一中ブログ

本日の様子 3年生学年集会・1年生百人一首

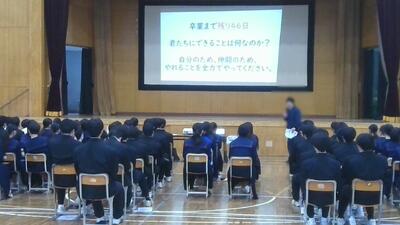

【3年生学年集会】

2学期に締め括りとして1時間目3年生が体育館で学年集会を行いました。卒業式までこれから時間を守ること、言葉遣い等改めて確認しました。その後、県立高等学校のインターネット出願等について話がありました。3年生はこれから健康管理が一番です。上手に時間配分しながら各自の目標に向かってください。本日はこの後、他の学年も学年集会で2学期の振り返りをします。

【1年生百人一首】

1時間目の国語の授業で百人一首をしていました。日本の伝統に触れる大切な体験です。みんな必死に札を取ろうと熱気に包まれていました。

本日の様子12/19 1年生理科 全校道徳掲示物

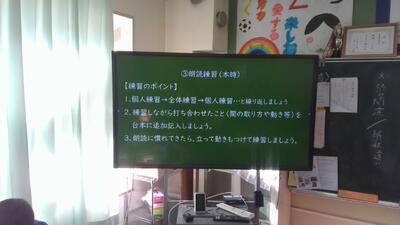

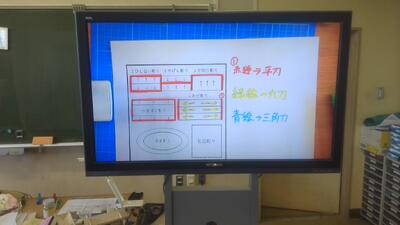

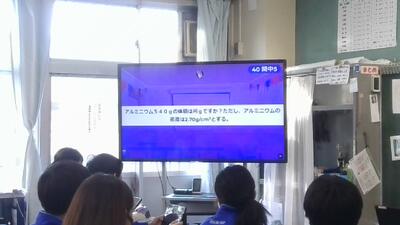

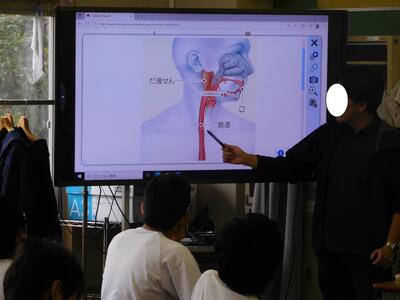

【1年生理科】

本日は単元の復習をやりました。大型提示装置に復習問題とその答えが四択で出され、各自が自分の端末から回答してその回答の正解数がランキングに出されていました。復習をしながらランキングも競っていました。一通り問題が終わった所で改めて大切な点を先生が説明しました。みんな端末の操作は上級です。

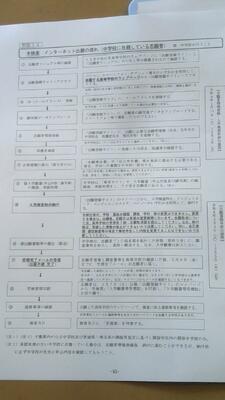

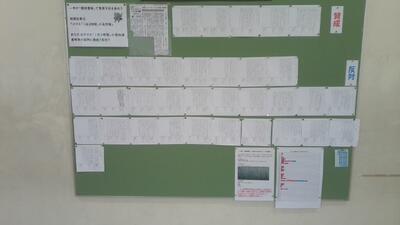

【全校道徳掲示物】

先日行われた全校道徳の話し合いでまとめられた内容が掲示物で貼りだされていました。みんな大人より逆に考え方が厳しいかもしれません。正しい考え方が身についています。今後も校則については時間がかかりますが、生徒に考えさせていきます。

本日の様子12/18

【1年生体育】

1年生体育の授業の様子です。本日、長距離走が最後です。授業の初めに行うストレッチやランニングがしっかり集団として定着しています。みんなが一つの約束を守ることで無理無駄ムラなく動けます。そうすることで主運動の時間がしっかりと確保できるようになりました。成長していますね。

本日の様子12/17②

【1年生健康教育講演会】

本日、歯科学校医の先生を講師にお招きして講演会を開催しました。はじめに健康の要素「食事・睡眠・運動」について教えていただきました。その後、口の骨の仕組み、歯のぞれぞれに役割、そして食事は目で見るだけではなく五感で感じられるから楽しいということを紹介してくれました。また唾液の役割や歯ブラシの仕方について、歯と歯の間の汚れを取るためには通常の歯ブラシでは届かいないためフロス(糸歯ブラシ)を使うと良いという事、健康に生活するためには歯が大切だということを教えていただきました。先生本日はお忙しい中ありがとうございました。

本日の様子12/17

【3年生体育の授業】

3年生は球技のサッカーとバレーボールを各自で選択して授業に取り組んでいます。男女共修なので一緒のチームを組んでやる場面もあります。みんな一生懸命ボールを追いかけていました。

本日の様子12/16

【2年生学年レク】

体育館で2年生が学年レクリエーションをやって親睦を深めていました。写真は借り人競争の様子です。体育館は大き歓声に包まれていました。

本日の様子12/15

【クリスマスカードボランティア】

毎年恒例の一中生ボランティアと国府台高校の生徒ボランティアが作ったクリスマスカードを国府台地区の地域の方にプレゼントしました。今年は40人の生徒がボランティアに参加し、一人で何枚も作ってくれた生徒もおり、地域の方からは早速自宅の玄関に飾らせてもらいますとお礼の言葉をいただきました。会場が暖かい雰囲気に包まれました。

本日の様子12/15

【令和7年度市川市PTA連絡協議会第15回合唱フェスティバル】

12月13日(土)塩浜学園体育館で行われました。一中ブロック:Firstnik(一中・中国分小・市川小・国府台小)のPTAコーラスグループFirst Ladiesが参加しました。2曲「僕のこと」「すてきなホリディ」を歌いました。途中クリスマスプレゼントを持ったサンタクロース2名が現れ、素晴らしい歌声とありがたいクリスマスプレゼントを披露しました。毎週水曜日夜集まって練習した成果が発揮されました。ご苦労様でした。

本日の様子12/15

【平家物語朗読劇】

2年生の国語で平家物語の朗読劇に向けた練習が行われていました。目的は古文に親しむこと。セリフを読み込んで心情や場面を理解することです。みんなセリフに蛍光ペンでラインを引いて練習をしていました。本番が楽しみです。

本日の様子12/12

【2年生読み聞かせ】

本日は地域の読み聞かせのボランティア「クローバーの会」の皆さんが来て2年生に読み聞かせをしてくれました。「タンチョウは悪代官か?」という本を読んでいただき、貴重な時間を過ごすことが出来ました。ありがとうございました。

本日の様子12/10

【火山灰にはどのようなものが含まれているか?】

1年生理科の授業で火山灰を顕微鏡で見て含まれる鉱物を観察していました。黒雲母や角セン石等について学びました。

本日の様子12/9

【2年生美術の授業】

めあて「道具の使い方を思い出しながら、技法の練習をしよう」ということで彫刻刀の使い方に取り組みました。ひし合い彫り、やげん彫り、片切り彫り、かまぼこ彫り、あぜ彫り、浮き彫り、石目彫りと様々な彫り方を練習しています。

本日の様子12/8

【みんな校舎をきれいに掃除しています】

今日は掃除の様子を紹介します。原則月・火・木曜日、給食後15分間みんな体操服やジャージ姿でやっています。時間いっぱいきれいにしようと心を込めて掃きや雑巾がけに取り組んでいます。

本日の様子12/5

【班対抗英語クイズ】

今日の英語は班対抗団体戦で、お互いに1名ずつ出て、お互いに英語の問題を出し合って勝ち抜き戦を行っていました。問題を作ること、その問題を答えることアウトプットのある主体的な授業でした。

本日の様子12/4

【先生も長距離走生徒と共に走っています】

1年生体育の長距離走で1年生の先生方2名が生徒と共に走っていました。生徒と共にの姿勢は感心します。

本日の様子12/2

【心を動かす音楽を】

本日、PTA主催一中フェスタが音楽グループ「Passo a Passo」をお招きして体育館で行われました。冒頭、PTA会長からグループの紹介がありました。今日のフェスタはPTAの方から少し早いクリスマスプレゼントとなりました。みんなの知っている曲がたくさん演奏され手拍子をして生徒たちは盛り上がって楽しいひと時を過ごすことが出来ました。途中でクイズや楽器の紹介、ニンジンに穴をあけて楽器を作って演奏をしてくれました。PTAの皆さんはこの日のためにずいぶん前から準備をしていただき、今日も生徒の登校する前から準備をしてくれました。楽しいクリスマスプレゼントありがとうございました。

本日の様子12/1

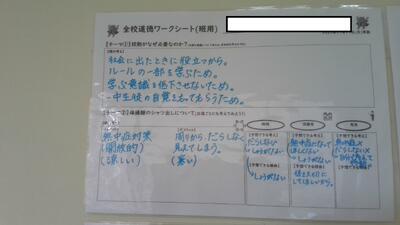

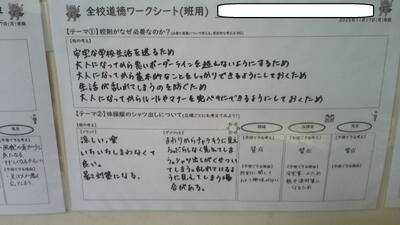

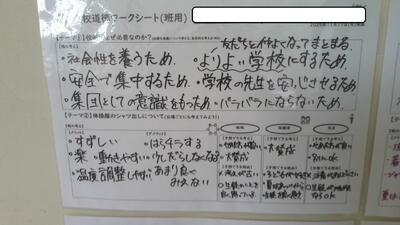

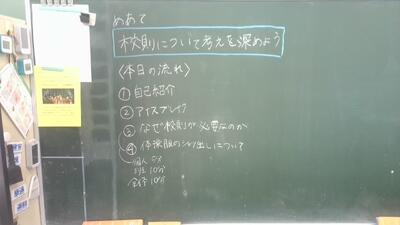

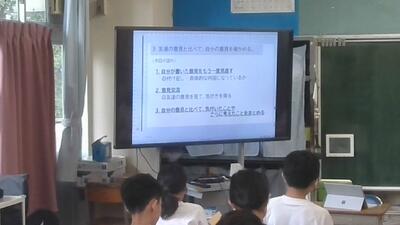

【校則について考えを深めよう】

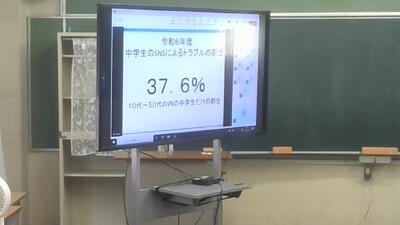

今日5・6時間目、全校生徒各学年が均等になるように分かれて班を作り全校道徳を行いました。初めて顔を合わせる異学年との交流だったのでアイスブレイクをして和んだ雰囲気を作った後、本題に入りました。初めに各自で校則がなぜ必要が考えワークシートに自分の意見を書きだしました。その後、班で共有、最後に学級全体で共有して考えを広げました。「なぜ校則が必要なのか」という問いにはルールがないと学校全体がまとまらないから、不要物が持ち込まれると授業妨害につながるから等の意見が出されました。次に体操服のシャツ出しのメリット、デメリットをみんなで考えました。メリットとして体感温度が下げられる。デメリットはだらしない等の意見が出されました。また地域や保護者、先生がどう思うかを考えました。感じが悪い。だらしない等の意見が出されました。他学年と交流することで自分にはない意見を聞いて考える視点を各自が持てました。

今後、この話し合いの内容が校則検討委員会にも行きます。生徒自身が過ごしやすい学校が一番です。話し合って決めることは時間がかかりますが、生徒の意見を反映させることが大切だと思います。今日は各自が考えを持って発信できたことが何よりもよかったです。

本日の様子11/28

【読み聞かせ】

地域の読み聞かせボランティアのみなさんが1年生・3年生に読み聞かせをしてくれました。1年生「トットちゃん15つぶのだいず」トットちゃんの戦争体験をトットちゃんの目線で騙った話。3年生「あるヘラジカの物語」星尾道夫さんのヘラジカの写真から出来上がった絵本。を読んでいただきました。12月12日には2年生に対して読み聞かせを行ってもらいます。

本日の様子11/28

【あなたは故人をAIにより復元することに賛成?反対?】

3年生国語「一中の『榎掲示板』で意見を言い合おう」の題材です。各自が賛成反対の意見を持ち、その理由を文章にして廊下掲示しています。その文章を読んで賛成・反対を投票しています。一番投票がある意見は反対で理由は①死という存在を大切にしてほしい。②本来の使い方でなく子どもの誘拐などの犯罪に使われる。このような意見が書かれていました。みなさんならどう考えますか?

本日の様子11/28

【職員玄関や廊下が明るくなりました】

近隣校の用務員さんにも手伝っていただき、樹木の枝を切ってもらいました。そのおかげで職員玄関や廊下に光が以前よりも入るようになり明るくなりました。ありがとうございます。

本日の様子11/27

【ふつうって意外とふつうじゃない】

院内学級の情緒専門の先生が授業者となり2年生学年道徳を行いました、今日のねらいは人それぞれの「ふつう」があることを知る。障害とは、困難さのある人にとって社会制度などが障壁になってしまうことを知るという事でした。初めにアイスブレイクとしてバースデーラインを行い、その並びで班を作りました。その後「ふつうって何だろう」について動画を見て班に分かれて意見をまとめました。最後に見た目で分かりにくい困難さがある人に必要なことを考えました。生徒にとっても教職員にとっても大変貴重な時間となりました。

本日の様子11/26

【2年生テスト返却】

2年生の英語の授業で定期テストの返却をしていました。解答用紙を返却された生徒の表情は様々でした。先生からは人と点数を比べるのではなく、自分のテストまでの取り組みについて考えてほしいと話がありました。人生はその時がすべてではなく、つながっていて今回悔しい思いを経験したとするなら、次に向けて今日から準備を始めれば今回の悔しい思いが次につながります。逆にいい結果をとれた人で次に安心して気を抜けば今回の結果が生かされなかったことになります。結果に一喜一憂せず凡事徹底を心がけてほしいです。

本日の様子11/25

【一中の学校案内】

1年生の廊下の掲示板に貼られていました。国語科の授業において「考えを結び付けて『一中紹介編集会議』を開こう」を行い、来年度入ってくる新入生に一中のことを紹介するとしたらという事で各学級で班単位で意見をまとめ作品を仕上げています。今後、学校の小学校に配布予定です。

本日の様子11/21

【2年生国語の授業】

本日は習字に取り組み、「紅花}を書きました。姿勢を正しくして、考えながら書きました。普段と違う集中した雰囲気の中で、それぞれ立派な作品を仕上げていました。

本日の様子11/20

【不審者対応訓練】

本日、市川警察の方に来ていただき実施しました。不審者役に警察官の方になっていただきました。不審者は校舎内を動き回り、先生方が不審者をさすまたや生徒机をもって追いかけて抑え込みました。生徒たちは教室のカギを閉めて机で教室の入口にバリケード作って防御しました。最後に全校生徒が体育館に集まり警察の方から講評をいただきました。生徒も先生も一生懸命いざという時のために真剣に取り組みました。

本日の様子11/19

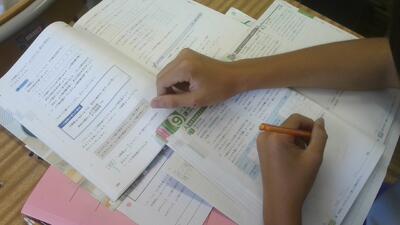

【1.2年生定期テストⅢ1日目】

本日は1・2年生定期テストⅢです。国語、社会、英語に取り組んでいます。みんな真剣に試験に臨んでいます。勉強した成果が出せるといいですね。テストが終わって結果が出たら日頃の授業の取り組みについても振り返ってほしいです。

本日の様子11/18

【院内学級健康講演会】

本日、国府台スポーツセンター柔道場でスポーツプロデューサー&プロフェショナルコーチをお招きして行いました。初めに健康の基本が、運動、栄養、休養という事を教わりました。その後、運動の要素として姿勢、柔軟、歩行、体幹を一つずつ実技をしながら確認していきました。体を動かすことで心も健康になるという話が印象に残りました。

本日の様子11/17

【冬支度】

敷地内の木々が冬に向けて葉を落としてたくさんの落ち葉が地面に溜まりました。それを用務員さんが一生懸命掃除をしてくれています。いつもありがとうございます。もう早いものであと1か月半で新年を迎えます。1日1日大切にしていきたいものです。

本日の様子11/14①

【朝の風景】

今日は学校から見える朝の風景をお伝えします。落ち葉もどんどん落ちて気温が下がっている分、風景が遠くまで見えます。校舎の屋上からスカイツリーの向こうに富士山が見えました。

本日の様子11/14②

【1年生理科の授業】

今日のめあて「化学分野を振り返る」ということで端末のカフートという機能を使って取り組みました。大型提示装置に先生が出した問題を各自が自分の端末で答えて正解が映し出されていました。途中で先生が黒板を使い解説しながら進めていました。

本日の様子11/12

【榎学級英語の授業】

本日、榎学級の英語の授業を他市の特別支援学級の先生が来校して参観しました。授業終了後、教育委員会の先生に授業について指導していただきました。その後、参加した先生方が「特別支援学級の担任として」ということで研修をしました。生徒たちは一生懸命取り組んでいました。

本日の様子11/11

【一中の榎投書板で意見を伝え合おう】

愛知県豊明市の条例:余暇のスマホ「1日2時間」について賛成か反対を国語の授業において書きました。廊下を通る生徒に賛成反対及びどの意見が一番共感できるかを投票してもらっています。一番投票が多いのは、反対で「条例ではなく各家庭でスマホを正しく使えるようルールを決めるべきという意見でした。さあ、皆さんはどう考えますか?

本日の様子11/7

【1年生鎌倉校外学習】

本日、晴天のもと鎌倉に1年生は来ています。班別行動で班員と協力しながら計画にそって行動しています。みんなの表情が明るく楽しそうです。きっといい思い出になることでしょう。

本日の様子11/6

【院内学級パラアスリート講演会】

本日トライアスロンのパラアスリートの方を招いて講演会を行いました。パリパラリンピックの動画を交えて話していただきました。ハンディキャップを持つことで同じハンディキャップを持つ方の人の気持ちを誰よりもわかるようになったことや足を切ったことでみんなの前で話すことが出来ている。といった話が印象に残りました。最後に足の病気のことや義足に関する質問が生徒から出され、一つ一つの質問に丁寧に答えて頂きました。

本日の様子11/5

【市川市立第一中学校公開授業研究会】

本日、学区の小学校の先生に来ていただき開催しました。講師には教育委員会の先生をお招きして授業改善に向けて指導していただきました。生徒たちも一生懸命に授業を受けており、お褒めの言葉をいただきました。

本日の様子11/4

【3年生到達度テスト】

3年生は受験に向けて学習の定着を確認するための到達度テストを行っていました。問題に向かう真剣な姿が見られました。

【2年生理科の授業】

今日は圧力について学びました。端末の機能、オクリンクプラスを使って端末上で学習を進めていました。先生から各自に送られた資料を端末で見ながら実験についての説明を聞きました。その後、班で実験をしました。最後その結果を端末上でまとめ、全員のまとめを共有しました。

本日の様子10/31②

【2年生鎌倉校外学習】

昼食の様子です。小町通りの中のお店でシラス丼とざるそばを食べました。もう一つの昼食場所は高徳院の大仏のそばのお店です。メニューは鳥丼でそうです。お腹が空いたようでみんな完食です。

本日の様子

【2年生鎌倉校外学習】

本日2年生は校外学習で鎌倉に来ています。観光客や校外学習の生徒で混雑していますが班で協力して班別行動を順調に進めています。雨が降らない事を願います。

本日の様子10/30

【3年生定期試験Ⅲ】

今日と明日3年生は定期試験Ⅲです。これは試験前の朝の様子です。みんな試験に向けて最後の確認をしていました。インフルエンザも流行っているので健康管理に気をつけて取り組みの成果を出してほしいです。

本日の様子10/28

【1年生美術の授業】

今日は「自分の作品の工夫した点、努力した点を伝えよう」という事で端末のオクリンクプラスという機能を使って取り組みました。自分の切り絵を写真にとって取り込み、作品の工夫した点、努力した点を打ち込みました。その後、みんなの情報を端末上で共有して考えを広げていました。

本日の様子10/26

【令和7年度 第48回千葉県中学校新人体育大会柔道大会】

市原のゼットエー武道場で行われ、本校女子生徒が市川浦安地区の代表として個人戦に出場しました。練習の成果を十分に発揮して戦いました。今後の成長が楽しみです。

本日の様子10/24

【3年生体育の授業】

寒さに負けず長距離走に取り組んでいました。12分間で何週走れるか、2人組でペアがペースの声掛けをしながらみんな一生懸命走っていました。受験も健康があってです。しっかり体力をつけてほしいです。

本日の様子10/22

【3年生英語】

はじめに倒れている人を助けるという課題を英語を使って各班ごとにみんなの前で実演しました。その後本題の日本の漫画が世界で人気がある理由について、教科書の英文から読み取りました。

本日の様子10/21

【1年生国語】

今日から話し合い活動の授業が始まり、校長がゲストティーチャーとして参加しました。そして目指す学校の姿として「生徒・保護者・教職員が誇りに思える学校」を掲げています。皆さんにとって誇りの持てる学校とはどんな学校かを話し合ってほしいと伝えました。

今日の様子

【2年生いのちの授業】

本日午後、助産師さんを講師に招いて「いのちの授業」を行いました。各教室とOC室をつないでオンラインで行いました。女性器、男性器のつくりとその機能、月経の仕組み、大切な人との関係性、成長するこころについて具体例を挙げて説明してくれました。生徒にとって中学2年生のこの時期に性に向き合う大切な時間となりました。

本日の10/17

【榎祭が行われる】

本日、穏やかな天気にも恵まれ、榎祭を行いました。実行委員の生徒が中心に運営を行いました。1年生から学年合唱の後、各学級の合唱を行いました。最後に有志合唱が行われ先生方も参加してマイバラードを歌いました。合唱は各学級共大変熱の入った立派な合唱でした。特に3年生は最上級生として立派な歌声と真剣に取り組む姿勢を後輩たちに目の前で見せてくれました。最後に講師の講評では、どの学級もそれぞれ良さがあるとお褒めの言葉をいただきました。今日はたくさんの保護者の皆様にも来校していただき子どもたちの合唱を見ていただきました。ありがとうございました。そして生徒の皆さんご苦労様でした。

本日の様子10/16②

【榎祭前日準備】

本日、6時間目、明日の榎祭準備を全校で行いました。前半は各学級で最後の合唱練習をしました。リーダーの生徒を中心に真剣に取り組んでいました。その後、体育館に椅子を持って全校生徒が集合しました。体育館では校歌を全学年で歌い最後の調整をしました。9月末に榎祭に向けミマスさんに来ていただいて合唱の心を教わり、本日まで各学級が一生懸命に練習に取り組みました。明日はどの学級も素晴らしい歌声を響かせてくれることでしょう。たくさんの保護者の皆様の来校をお待ちしています。

本日の様子10/16

【2年生理科の授業】

本日は、めあて「でんぷんに対する唾液の働きを学ぼう」ということで取り組みました。大型提示装置に胃のレントゲン動画を映し出して動画を見ながら働きを確認しました。アミラーゼ等について学びました。

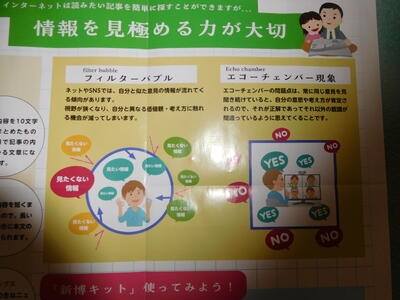

【気になる掲示物】

図書室の前に「情報を見極める力が大切」と新聞に関する掲示物がありました。その内容を紹介します。「フィルターバブル」ネットやSNSでは、自分と似た意見や情報が流れてくる傾向がある。結果視野が狭くなり自分と違う価値観、考え方に触れる機会が減っていく。「エコーチェンバー現象」同じ意見を見聞きしていると自分の考え方が肯定されているので、それが正解であって、それ以外の認識が間違いに思えてくること。どちらも皆さんありませんか?どうでしょうか?(廊下が暗くて見えづらい写真ですいません。)

本日の様子10/14

【院内学級進路保護者会】

本日、午後、外部より講師を招いて院内学級進路保護者を行いました。公立学校の入試で注意しなければいけない事、解答用紙の書き方、マークシートについては濃く枠内に書く等の説明がありました。次にインターネット出願について流れを追って注意点を説明していただきました。その後、通信制の学校について説明がありました。在籍期間等について具体的に年度の途中で退学しない、転校等ができるとのルールがあるという事の説明がありました。最後にスクーリング会場を事前に確認する等進路決定する際には、必ず聞くという事を教えていただきました。

本日の様子10/10

【合唱リハーサル】

来週の榎祭に向けて、各学年で合唱のリハーサルを行いました。さすが体育館だと音楽室や教室と違い、声が響きが違いました。ここから本番に向けて更に練習に熱が入ると思います。生徒の皆さんあと一週間ラストスパートお願いします。

本日の様子10/9

【1年生国語の授業:教育実習生精錬授業】

本日、3時間目1年生の国語の授業で教育実習生の仕上げの授業、精錬授業が行われました。「子どもの権利」という単元で、めあて「自分の意見を持ちはっきりとさせる」という事で取り組みました。自分で考えた意見をお互いに回し読みして、自分の意見に似ているところ、違うところ、発見、面白いと思ったこと等を気づきとしてまとめ、その後、意見交流をしていました。意見を交流させることで自分の考えを広げていました。最後、各自の意見が発表され、大人のいう事も大切だが、子どもの意見が大切だという意見が発表させました。とても立派な発表でした。そしてここまで授業準備をした実習生には早く先生になってほしいと思います。

本日の様子10/8②

【国府台高校との図書委員会交流】

本校図書委員の生徒が国府台高校に行ってポップづくりを国府台高校の高校生に教えてもらいました。普段とは違う環境の中で、中学生は高校生に助言をしてもらいながら作業をしました。高校の皆さんが親切に教えてくれました。

本日の様子10/8

【2年生技術】

今日は、ScratchというPCのアプリを利用して地域紹介をしました。地図上にある地域の紹介や施設の紹介をしていました。市川駅、本八幡駅、ディズニーランド、東京駅、渋谷駅等が紹介され、ヨーロッパを紹介した生徒は音声も入れて大変工夫されていました。

本日の様子10/7

【1年生数学授業】

今日は方程式の利用、めあて「問題にある数量関係から方程式を立式する時、着目する所はどんな所だろう」という事で取り組みました。大型提示装置にステーキが映し出され、ステーキをお店で食べた際の料金に関わる問題を解きながらめあてを達成していました。数字に着目、問われていることは何か、わからないものをXとする等が生徒から出されていました。

本日の様子10/6

【3年生進路保護者】

今日は3年生の進路保護者会が行われました。校長より校長面接の内容、進路決定は生徒自身に決めさせてほしいと話しました。自己決定を繰り返すことで自己肯定感もあがります。是非よろしくお願いします。その後、進路指導担当より、公立私立の受験の違いや10月以降の流れ、提出物について話がありました。

本日の様子10/2

【3年生音楽】

榎祭に向けて、合唱曲をリーダーの生徒を中心に練習に取り組んでいました。ここから少しずつエンジンかかかってくるでしょう。ミマスさんの話を思い出して頑張ってください。

本日の様子10/1

【1年生英語】

今日はALTが中心になって英語主体で授業を進めていました。ハロウィンに関する問題が出題され、班で答えを考えて問題を解いていました。協働的な学びでお互いに教え合っていました。

本日の様子9/30

【音楽講演会】

本日5時間目に作詞・作曲家/音楽ユニット「アクアマリン」メンバーのミマスさんをお招きして、榎祭に向けて合唱曲にどんな背景があるかを教えていただきました。「コスモス」「地球星歌」を作詞・作曲したミマスさんがそれぞれの歌が作られた背景を話してくれた後、それぞれの歌を自分でピアノを弾いて歌ってくれました。「地球星歌」はご自身が新婚旅行で世界旅行をした際に各国を回り、法律で人種差別があった国やオランダでアンネの日記のアンネが住んでいた家などを見て、世界中の人がみんな平和に暮してもらいたいという思いを歌にしたと教えていただきました。そして最後にご自身が高校1年生で初めてピアノに触れて、面白そうだと挑戦して今の自分がある。だから皆さんも面白そうなこと、心に惹かれるものをやってみてくださいと話していただきました。とても心の温まる時間となりました。ミマスさんありがとうございました。

本日の様子9/29

【3年生家庭科】

本日は作って楽しい布作品ということでクルリンパンダという小物入れを作っていました。カラーフェルトを裁断して、ミシン縫いに取り組んでいました。みんなミシンに糸をセットするのに苦戦していましたが、互いに助け合いながら和気あいあいと作業をしていました。どんな作品が出来るか楽しみです。

9月26日(金)和洋国府台女子高・大との連携事業

2年生、3年生の女子の希望者と保護者の方を対象に、和洋高、大学の見学ツアーを実施しました。はじめに校長先生から学校の教育理念や各コースの紹介をしていただき、高校3年生と高校の先生方が校舎案内をしてくださいました。その後、大学の校舎も見学させていただき、普段は見ることができなかった、広大で綺麗な施設と新しい設備をじっくりと見学することができました。将来の進路を考えるきっかけとして、貴重な機会となりました。

昨日の様子9/25

【生徒集会】

5時間目にオンラインで行いました。内容は

① 部活動について

*旧部長から主な大会結果や報告・総括*新部長から抱負発表

② ドイツ派遣の報告

③ 合唱祭について(合唱祭実行委員長)

④ 教育実習生挨拶

代表の生徒は事前に練習をして臨み、堂々と発表しました。

本日の様子9/25

【2年生英語】

今日の英語は「田村さんの思いや工夫を読み取ろう」という事で学習しました。グループに分かれて①本文を訳す、②どんな文法が使われているか確認?③単語の意味や読み方を確認、以上の役割に分かれて役割の内容を各自で取り組むました。その後、役割ごとに班のメンバーに自分が取り組んだ内容を伝えました。その後、ALTの先生が正読して正しい発音等を確認しました。協働的な学びに取り組んでいます。

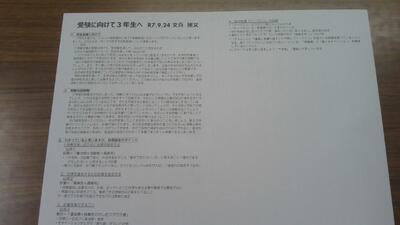

本日の様子9/24

【校長面接準備整う】

明日から3年生受験に向けて校長面接が始まります。校長室を一昨日3年生に協力してもらって面接仕様にしました。写真のように奥に校長、手前に生徒が座って行います。生徒たちは各学級で事前指導を受けて臨みます。「3年生に向けて」という題名で校長より心構え等をワンペーパー出しました。しっかり準備して臨んでください。

本日の様子9/22

【国語教育実習生】

本日より3週間、本校卒業の国語の教育実習生が来ました。今日は初日ということで1年生の教室で生徒と一緒に給食を食べていました。生徒と関係を作ろうと積極的に関わっていました。採用されて本校に戻ってきてほしいです。

本日の様子9/19

【給食の様子】

2年生の給食の様子です。今日はおはぎが出て余ったおはぎじゃんけん争奪戦が各クラスで行われれていました。みんな真剣そのものでした。

本日の様子9/18

【図書委員のオススメ本】

図書室の前に図書委員のオススメ本の掲示物が貼り出されていました。何冊か紹介します。1冊目「大ピンチずかん」この本を読んで共感してピンチを乗り越えてほしいですね。2冊目「にゃんこ四字熟語」かわいい猫と苦手な四字熟語を勉強してください。と紹介してくれています。試験も今日で終わります。まだ暑いですが読書の秋になるよう各自で好きな本を読んでほしいと思います。

本日の様子9/17

【定期試験Ⅱ1日目】

どの学年も真剣に試験に向かっていました。自分の学習の定着を確認して、日ごろの授業への取り組みに結果を戻して改善してもらえればと思います。もう1日頑張ろう。

本日の様子9/16

【令和7年度 市川市中学校英語発表会】

本日、八幡の全日警ホールで行われ本校から3年生1名、2年生1名、1年生1名が参加しました。3年生の暗唱の部では「The candle of Lif」という内容を発表しました。落語の死神という演目を自分なりに3分にまとめ発表しました。とても素晴らしい発表でした。1年生の審査では講師の先生から、今回この舞台に出ようと挑戦したことが素晴らしいという講評をいただきました。これからも今日の経験を活かして自分で決めたことをやり遂げることを大切にしてくれればと思います。夏休みからの準備ご苦労様でした。

本日の様子9/13

【第9回こうのとり祭り】

本校生徒が13日土曜日に国府台小学校で行われたこうのとり祭りにボランティアとして参加しました。今回は定期試験前でしたが2名の生徒が参加してかき氷、ポップコーンの販売を和洋女子大学の学生と一緒にしました。ご苦労様です。異年齢との交流が人生を豊かにする経験となりました。祭りにはたくさんの地域を支える団体が参加しており地域のつながりの盛んな一中学区ということを教えていただきました。この方々をはじめ多くの皆さんに一中生は育てられています。ありがとうございます。

※この看板は一中美術部が作りました。

本日の様子9/12

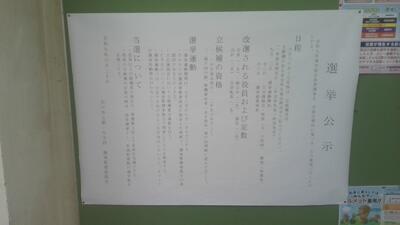

【生徒会選挙】

本日、5・6時間目生徒会選挙が行われました。たくさんの生徒が立候補して自分の思いを全校生徒に伝えました。その後、教室で全校生徒が各自の端末を使い電子投票を行いました。それぞれの立候補者は自分の思いを堂々と伝えました。演説の中で出てきた内容をいくつか紹介します。「違いを認めて受け入れる。定期的に生徒の意見を吸い上げるアンケートをやる。生徒の意見の透明化。意見箱の設置。生徒会の仕事の見直し。一中改革。仕事のデジタル化。意見箱の設置。行事を全校生徒が楽しめるようサポート。会計としてわかりやすい予算を立てる。自分を変えるために立候補。話しやすく挑戦しやすい学校。最大限を引き出し、次の最大限へ。」みんな生徒主体の学校を創りたいという意気込みを感じました。

本日の様子9/10

【定例研 国語】

千葉県教育研究会市川支会の国語が本日、本校で行われました。3年生「榎投書板で意見を伝え合おう」2年生「わたしの一冊 書評で広がる読書の世界」という内容で2つの授業が展開されました。その後、千葉大学の先生による講演「国語科授業づくりで今後求められること(今後の課題)」が行われました。本校の2人の授業者の先生は事前準備をしてしっかり臨みました。この経験が一中生に還元されます。授業者の先生ご苦労様でした。また用務員さんをはじめたくさんの先生が準備を協力してくれました。授業を行った生徒の皆さんも大変立派でした。ありがとうございました。

本日の様子9/9

【院内学級3年生数学】

本日、院内学級は教育委員会の先生に来ていただき授業研究を行いました。1時間目3年生数学は「ルート√の入った加減の計算をしよう」ということで取り組みました。教員はメインで進めるメインティーチャーともう一人個別に支援が必要な生徒に対応するティームティーチングで進められました。後半は先に課題が出来た生徒が課題に取り組んでいる生徒に教える学びあい協働学習で進められていました。主体的で個別最適な授業が実践されています。教室はみんな和気あいあいとした雰囲気でした。

本日の様子9/8

【2年生社会科】

今日のめあて「九州の自然環境と生活はどのような関係があるか?」ということで雨温図、火山、温泉の写真から学びました。最後にまとめを各自でまとめました。ある生徒のまとめ「九州は温暖で台風や梅雨で雨が多い。火山も活発で温泉や地熱発電も多い。」

本日の様子9/5

【3年生体育】

2学期に入り、柔道・剣道・ダンスの選択種目に入りました。ダンスは導入として先生が前でスポーツの種目をホワイトボードに書いて、生徒のグループの半分の生徒がそのスポーツを動きで表現して、残りの半分が先生の答えを見ないようにして表現している仲間の動きからスポーツを当てることをしていました。

本日の様子9/4

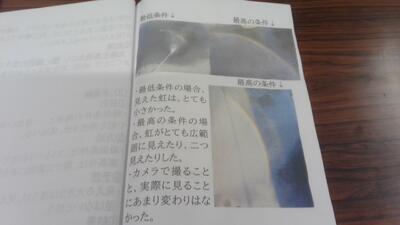

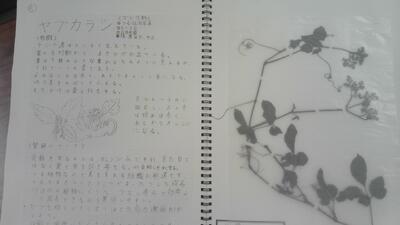

【令和7年度市川市児童生徒科学展の作品】

出展する作品を紹介します。「真空とその利用」「虹の発生条件とその見方」「真夏の路上に自生する野花」の3点です。夏休み中に疑問を持ち、仮説を立て、実験し、結果を出していました。標本では丁寧にスケッチブックに草を貼り付けていました。どの作品も素晴らしい出来です。今後、9月6日から千葉県現代産業科学館で展示されます。

本日の様子9/3

【生徒会選挙朝の選挙運動】

7月に公示があり、9月12日の投票日に向けて、朝の選挙運動が始まりました。候補者の生徒はみんな大きな声で一生懸命選挙活動をしています。

本日の様子9/2

【3年生到達度テスト】

今日は3年生到達度テストで5教科の学力の定着を確認しています。真剣に取り組んでいました。

【職員室大型提示装置】

2学期から職員室に大型提示装置が設置されました。先生方の情報共有のために活躍してくれています。

本日の様子9/1

【2学期始業式】

本日暑さ対策のため、各教室でオンラインで行いました。校長より①「みんなが輝いた夏」ということで部活動の大会、海外派遣、平和学習、ボランティア等の生徒の活躍を振り返りました。②「戦後80年について」ということで2024年ノーベル平和賞受賞の本の内容を紹介しました。被爆者の方の年齢が上がり、2度と同じことを繰り返さないため語り継ぐことの大切さを話しました。③「2学期に向けて」ということで2学期行われる文化祭(合唱)について、行事は学校でしか経験できない貴重な経験。この経験を通して成長してほしい。人間の喜怒哀楽を楽しんでほしい。以上3点話しました。その後、表彰、生徒指導主任からの話がありました。

今日、朝の挨拶運動をしていて2年生の男子生徒が今日宿題が終わってなくて提出できないからどうすればいいかと相談を受けました。まずは事情を担当の先生に話して次にできることを相談するよう伝えました。ミスや失敗から逃げずに正直に伝えて、その上で、そのミスを取り返してほしいです。ミスや失敗、負けから学ぶことこそ、生きる力につながります。まずは正直に言ってもらえる人間関係、そしてミスを取り返す力を今後も大切にしていきたいと思いします。

本日の様子8/29

【職員研修「コーチング」】

一中の隣の東京化学大学の水野先生をお招きしてコーチングについて研修を行いました。コーチが目標を決めるのではなく、生徒自身が目標を決めてその目標達成まで、連れていくために、働きかけていくことを学びました。詳しくは学校だよりでお伝えします。生徒の主体性を育てるために必要なスキルです。これからも研修をしていきます。

本日の様子8/24・25

【お化け屋敷】

8月24日(日)市川小学校のお化け屋敷に一中生が13名ボランティアとして参加し、お化け役として小学生を楽しませてくれました。ご苦労様でした。これからもよろしくお願いします。(お化けをやっている様子は暗くて撮影できませんでした。)

【1棟雨漏り改修工事】

1棟の雨漏り改修工事が夏休み中に行われました。改修された一部分2年4組前の天井の様子です。この他屋上等も見てもらっています。

本日の様子8/18

【こうのとり祭りのお知らせ】

地域の方からこうのとり祭りのお知らせが来ました。9月はじめにこうのとり祭りの生徒のボランティア募集を行います。生徒達には将来地域の担い手になってもらえればと思っています。そのために地域行事へのボランティアを学校として推奨していきます。ご理解・ご協力お願いします。

本日の様子8/10

【第53回関東中学校卓球大会】

本日、埼玉県所沢市民体育館で行われ本校生徒が千葉県代表として出場しました。粘り強い戦いを見せてくれました。ご苦労様でした。

本日の様子8/6

【第67回千葉県吹奏楽コンクール】

本日、千葉県文化会館で本選が行われ本校吹奏楽部が出場して、素晴らしい演奏をしました。そして、たくさんの保護者の方に楽器の輸送等手伝っていただきました。応援も含めご支援ありがとうございました。(演奏の様子は撮影できません。ご了承ください。)

本日の様子8/5

【市川市平和学習少年派遣団】

市川市の中学生が本日より2泊3日で広島に行ってきます。本校からも1名参加して本日市川駅より出発しました。帰ってきたら学んだことを全校生徒に伝えてほしいと思います。2学期楽しみにしています。

本日の様子7/26・27

【千葉県総合体育大会】

千葉県総合運動場で26日(土)男子硬式テニス・27日(日)女子ソフトテニスに本校生徒が出場しました。立派な戦いぶりでした。

【千葉県吹奏楽コンクール】

本校吹奏楽部は26日(土)に千葉県文化会館で行われた千葉県吹奏楽コンクールに出場しました。迫力ある演奏が素晴らしかったです。(吹奏楽は会場内での写真撮影が不可のため、パンフレットを掲載します。)

本日の様子7/25

【ドイツ海外派遣】

本日、市川市の海外派遣生徒がドイツに出発しました。本校からも2名の生徒が参加しています。8月5日に帰国予定です。2学期にはドイツから留学生が本校に来る予定になっています。参加した2人にはグローバルな感覚を経験してもらい、帰国後一中の仲間たちに紹介してほしいと思います。頑張ってきてください。

本日の様子7/19・20

【総合体育大会】

サッカー部、男女テニス部、男女バスケットボール部、男女バレーボール部、水泳部の総体が行われました。みんな練習の成果を発揮して大会に臨んでいました。

学校委員会だより

学校委員会だよりを掲載しましたのでご覧ください。

本日の様子7/18

【大掃除】

みんな一生懸命取り組み、校舎も自分の心もきれいにしました。

【1学期終業式】

OC室と各教室をチームスでつなぎ行いました。内容は校長講話、表彰、夏休みの生活、3年生代表生徒による修学旅行事後報告、2年生代表生徒による職場体験事後報告を行いました。各学年とも発表は素晴らしいものでした。

3年生発表

2年生発表

1学期もあっという間に終わって明日から夏休みになります。生徒たちには普段できないことに挑戦して新たな自分を見つけてほしいと思います。保護者の皆様1学期本校の教育活動にご理解ご協力いただきありがとうございました。

本日の様子7/17

【1年生学年集会】

今日は各学年1学期の反省を学年集会で行いました。暑さ対策のため各教室をチームスでつないでの実施となりました。各学級の反省、学習、生活について各担当から話がありました。最後に学年主任から学年目標のあいさつについてどうだったかという話がありました。1年生もどんどん大きな声であいさつが出来るようになってきました。成長を感じます。

本日の様子7/16

【2年生国語】

今日は図書館で夏休みに借りる本を探して試し読みをしました。この読書が一中図書館大賞につながります。

本日の様子7/15②

【第2回国府台高校教員基礎コース中高連携事業】

本日、午後の授業に国府台高校の教員基礎コースの生徒54名が来てくれました。5時間目は2・3年生の授業に入って勉強を教えたり授業見学をしました。6時間目は2・3年生の各学級に入りアイスブレイクをした後、班に高校生が各1名入り高校生活や進路等の話をしてくれました。高校生にとっても中学生にとっても笑顔のあふれる大変有意義な時間となりました。今後、一中の地域連携の特色としてこの事業を進めていきます。

本日の様子7/15

【3年生体育】

本日は体育館で器械運動に取り組んでいました。マット、跳び箱、鉄棒の三種目の中から自分で選択した種目をやっています。さすが3年生技もさることながら、補助が非常に上手です。

総合体育大会7/12②

【総合体育大会】

テニス女子はJ:com市川・剣道は塩浜体育館で行われました。各自全力を尽くして戦いました。

総合体育大会7/12・13①

【柔道部・男子テニス部】

柔道部は塩浜体育館、男子テニス部は舞浜のテニスコートで試合に臨みました。各自全力で臨んでいました。

本日の様子7/10

【2年生数学】

今日のめあて「一次関数の値の変化の様子を調べよう」ということで取り組みました。変化の割合を確認した後、練習問題に取り組み変化の様子を確認していました。「一次関数y=ax+bでは変化の割合は一定でaに等しい」を導き出しました。

本日の様子7/8

【3年生国語】

芭蕉の世界を知るということで端末のムーブノートという機能を活用して各自で好きな俳句を選んでその理由を共有しました。

【一中掲示板】

美術部の皆さんが7月のイラストを描いてくれました。夏休みまでもう一息です。規則正しい生活を心がけて夏を乗り切ろう。

本日の様子7/5/6

【総合体育大会】

7月5日(土)6日(日)で野球・バドミントン・サッカーの総合体育大会が行われました。各部ともベストを尽くして戦っていました。

本日の様子7/4

【1年生英語】

今日は七夕の願いを書こうということで取り組みました。I hope to〇〇ということで各自の願いを英文で短冊に書きました。

本日の様子7/3 3年生進路講演会

今日は3年生で、5、6校時に進路講演会を実施しました。近隣の公立高校や私立高校の先生に来ていただき、教室でお話いただきました。他のクラスや保護者の方の別室にも、同時にリモートで配信しました。高校の紹介だけでなく、受験に向けての心構えや夏休みにしておくべきことなどを丁寧に説明していただきました。