文字

背景

行間

給食室より

11月21日(金)の給食

11月24日は「和食の日」です。

豊かな自然に囲われた日本では、素材の持ち味を生かしたバランスの良い「和食」の文化が作られてきました。

「さんが焼き」は千葉県の郷土料理です。漁師さんが船の上でとったお魚をおいしく食べようと作った料理が始まりといわれています。今日のさんが焼きには「このしろ」という魚を使いました。味わってくださいね。

献立:ごはん・さんがやき(千葉県郷土料理)・ほうれん草とじゃこの和え物・さわにわん・牛乳

11月19日(水)の給食

今日は、地産地消献立です。地産地消とは、地元でとれたものを地元で消費することです。

今日の給食は、行徳でとれた海苔を使った「行徳産海苔の佃煮」や、千葉県のブランド鶏である「ハーブ鶏」を使 った「千葉県産ハーブ鶏の竜田揚げ」、千葉県でとれた食材をたくさん使用した「千産千消豚汁(※)」を作りました。味わってくださいね。

(※)千葉県では「地産地消」を「千産千消」と銘打ち、食育の取り組みを行っています。

献立:ごはん・行徳産海苔の佃煮・千葉県産ハーブ鶏の竜田揚げ・小松菜のおひたし・千産千消豚汁・牛乳

11月14日(水)の給食

今日は、月に1回の世界の料理の日です。スペイン料理から「パエリア」と「スパニッシュオムレツ」を作りました。

「パエリア」は、ターメリックライスを炊いて魚介類と野菜を合わせて作りました。「スパニッシュオムレツ」は、じゃがいも、たまねぎ、ベーコンなどが入った具だくさんのオムレツです。給食室のオーブンで焼き上げました。味わってくださいね。

献立:パエリア・スパニッシュオムレツ・ひよこまめのスープ・みかん・牛乳

11月12日(水)の給食

今日は、今年の読書月間中 最後のおはなし給食です。「ぎょうざが いなくなり さがしています」という本から「ジャンボぎょうざ」を作りました。大きくてもちもちした餃子の皮に、ひき肉と野菜をよく混ぜ合わせた肉だねをひとつひとつ丁寧に包んで揚げました。味わってくださいね。

醤油ラーメン・ジャンボ餃子・豆苗の中華和え・牛乳

11月7日(金)の給食

明日、11月8日は「いい歯の日」です。

歯の健康を保つことは、楽しい食生活を送り、健康な体を作るために、とても大切です。

今日は、さつまいもを薄く切って油で揚げた「さつまチップス」を作りました。紫芋と黄色のさつま芋を使って、色鮮やかなチップスができました。

かみかみメニューですのでよく噛んで食べましょう。

献立:ごはん・ビビンバ(具)・中華スープ・さつまチップス・牛乳

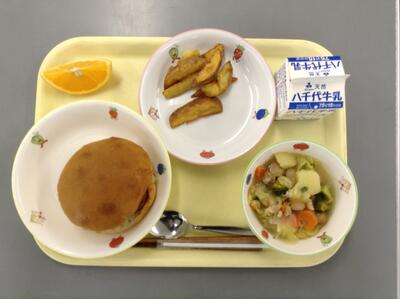

11月4日(火)の給食

昨日、11月2日は「十三夜」です。十三夜は、お団子・栗・豆などを月にお供えして秋の収穫を祝う行事です。

十三夜では、十五夜に次いで美しい月を見ることができると言われています。給食では十三夜にちなんで、お月見団子を作りました。

そして、今日は就学時健診があります。給食の時間がいつもより早いので、配りやすく食べやすいパンのメニューになっています。

献立:さつまいもパン・ポークビーンズ・コーンサラダ・お月見団子(きなこ)・牛乳

10月31日(金)の給食

今日は「ハロウィン」です。ハロウィンは秋のヨーロッパで行われる、その年の収穫を祝うお祭りです。大きなかぼちゃの中をくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」という飾りを作ったり、おばけや魔女の仮装をしたりします。

給食では、かぼちゃを使ってチーズケーキを作りました。かぼちゃはビタミンがたっぷり入っているため、食べると体の調子をととのえてくれますよ。味わってくださいね。

献立:スパゲッティミートソース・キャベツとコーンのサラダ・かぼちゃのチーズケーキ・牛乳

10月29日(水)の給食

今日は、今年度2回目のおはなし給食の日です。

「どろぼうねこのおやぶんさん」という本に出てくる「さんま」を使って「さんまのかばやき」を作りました。

さんまには、DHAやEPAなどの脳の働きを助けてくれる良質な油が入っています。

今日の「さんまのかばやき」は、衣をつけて油でカラッと揚げたさんまに、甘辛いたれを絡めて仕上げました。噛み応えがありますので、しっかり噛んで食べましょう。

献立:ごはん・さんまの蒲焼き・じゃが芋のそぼろ煮・かぶのサラダ・牛乳

10月22日(水)の給食

今日は、読書月間中のイベントの一つ「おはなし給食」の日です。

1回目の今日は、絵本「はらぺこあおむし」から、お腹を空かせたあおむしが本の中で一番最初に食べた「りんご」を使って「アップルパイ」を作りました。

りんごは、今が旬の果物です。今日は、りんごをお砂糖やレモンと一緒にコトコト煮込んで甘いコンポートを作り、パイシートで包んでオーブンで焼き上げました。味わってくださいね。

献立:スパイシー焼きそば・中華風コーンスープ・アップルパイ・牛乳

10月17日(金)の給食

今月から1か月に1回「世界の料理」が給食に登場します。

10月は世界三大料理の一つである「トルコ料理」から「鶏肉のケバブ風」「レンズ豆のスープ」を作りました。

トルコでは、羊の肉でケバブを作ることが多いですが、給食では鶏肉を焼いて特製ソースをかけて仕上げました。

レンズ豆のスープは、トルコの家庭では定番のメニューだそうです。

献立:コッペパン・鶏肉のケバブ風・ハムコーンサラダ・レンズ豆のスープ・ヨーグルト・牛乳

10月10日(金)の給食

10月10日は、「目の愛護デー」です。数字を横にすると人の目とまゆの形に見えるので制定されたそうです。みなさんもテレビやパソコン、ゲームなど画面を見続ける機会が増えていますね。この機会に目を大切にすることを考えてみましょう。

今日の給食は目の健康を保つのに大切な栄養素、ビタミンAをたっぷり含んだトマトやにんじんを使ったメニューです。

献立:チキンライス・エビホワイトソース・洋風スープ・ブルーベリータルト・牛乳

10月6日(月)の給食

令和7年10月6日は「十五夜」です。一年の中で月が一番きれいに見えるといわれています。お団子や収穫されたお芋、野菜などをお供えし、ススキを生けてお月見をします。「十五夜」は里芋やサツマイモをお供えするところから別名「芋名月」とも呼ばれます。

給食では「さつまいもごはん」と「おつきみじる」を作りました。「おつきみじる」には黄色い"かぼちゃ団子"と白い"白玉団子"の2種類のお団子が入っています。

今夜はきれいな月が見れるといいですね。

献立:さつまいもごはん、さばのカレー焼き、ごま酢和え、お月見汁、ひとくちはちみつレモンゼリー、牛乳

9月22日(月)の給食

9月22日は「お彼岸献立」です。

お彼岸は、秋分の日を中心に前後3日の計7日間あります。今年は9月20日(土)から26日(金)までが秋のお彼岸です。

春のお彼岸には牡丹の花にちなんで「ぼたもち」を、秋のお彼岸は萩の花にちなんで「おはぎ」を供える風習があります。

今日は給食室で手作りしたおはぎです。中身にあんこを入れ、周りにきなこをつけて仕上げました。

献立:きつねうどん、いかのかりんあげ、いそかあえ、てづくりおはぎ、牛乳

9月9日(火)の給食

9月9日は「重陽の節句」です。「重陽の節句」は別名「菊の節句」とも呼ばれ、平安時代の初めに中国から伝わった行事といわれています。

中国で菊は、優れた効果を持つ植物として知られており、菊のエッセンスが入った水を飲むと健康で長生きするといわれています。給食では、食べられる菊の花を使って「菊花和え」を作りました。彩りを楽しんでください。

献立:ごはん、きのこあんかけ丼(具)、いがぐり揚げ、菊花和え、ひとくちはちみつレモンゼリー、牛乳

9月3日(水)の給食

長い夏休みが終わり、いよいよ給食がスタートします。今日は「キーマカレー」を作りました。キーマカレーは、ひき肉を使 ったカレーです。野菜を細かく切ってよく煮込んで作ります。

そして、梨は市川産の「幸水」という種類です。

夏休み中、夜更かしや朝寝坊の習慣がついて、生活リズムが乱れている人はいませんか?休み中の生活リズムから学校の生活リズムに早く戻すことが、元気に楽しく快適に学校生活を送るポイントです。「早寝・早起き・朝ご飯 」を心がけましょう。

献立:ごはん、キーマカレー、海藻とじゃこのサラダ、いちかわのなし(幸水)

7月15日(火)の給食

夏休み前 、最後の給食はカレーです。香辛料が効いて、食欲増進効果のあるカレーは、夏にお勧めのメニューです。

今日 は、かぼちゃ、ズッキーニなどの夏野菜を揚げ焼きにして最後にカレールウと合わせ、夏野菜カレーを作りました。

7月最後の給食 、みんな揃っておいしくいただきましょう。

夏休み中は、食生活に気を付けて、充実した毎日を過ごしてください。

献立:ごはん、なつやさいカレー、ひじきのマリネ、とうにゅうアイス、牛乳

7月7日(月)の給食

7月7日は「七夕献立」でした。七夕にはそうめんやひやむぎを食べる習慣があります。昔「一年中病気をしませんように」という願いをこめて7月7日にそうめんの原型といわれる「さくべい」を作って食べていたからです。また、そうめんを天の川や織姫の織る糸にみたてたともいわれています。

ひやむぎはつるつるとのど越しがよいのですが、ひやむぎだけでは必要な栄養をとることはできません。ひやむぎと一緒に天ぷらやサラダをしっかり食べることで必要な栄養をとることができます。

献立:ひやむぎ、ちくわのいそべあげ、さつまいものてんぷら、くきわかめとツナのサラダ、ピーチゼリー、牛乳

3月18日(火)の給食

今日は、6年生の卒業お祝い給食です。お赤飯、焼き魚、煮物、和え物と、和食の祝い膳を作りました。今日のように特別な日に食べる食事を「行事食」といい、日本では昔から食べ継がれています。縁起のよい色、食材を使います。お赤飯の赤は邪気などの悪いものをはらう、煮物のれんこんは先を見通す、里芋は家の繁栄など・・・食に思いや願いを込めてみんなで食べてお祝いします。6年生のみなさん卒業おめでとうございます!!

「いちごクレープ」は、1年間頑張ってぐーんと成長した八幡小全員をお祝いしたデザートです。

今年度最後の給食です。心を込めて作りました。

3月11日(火)の給食

東日本大震災から14年が経ちました。私たちが毎日食べている給食や食事は、生産者や配送する人、調理する人、またガスや電気、水道などのライフラインがきちんと機能していることなど、いろいろな人たちの力によって支えられて、食べることができるのです。毎日、いつも通りに給食や食事が食べられることに感謝しましょう。

給食でも防災を意識した献立で、炊き出しとして真っ先に思い浮かぶおにぎりと豚汁を作りました。豚汁はお肉や野菜が入っていて栄養があり、寒い時期は体を温めてくれます。

災害が起きたときに私たちの生活がどのように変わるか、食事はどうなるか、考えるきっかけになればと思います。

3月3日(月)の給食

1日土曜日は創立記念日でした。そしてこの日は「桃の節句」でした。給食でも八幡小学校の152周年と、節句をお祝いして「鯛めし」を作りました。

鯛は語呂が「めでたい」に通じる縁起の良い名前であることや、鯛の赤い色が古くから邪気をはらう色とされ、縁起の良い色であること、味がよいことなどから、結婚式やお食い初めなどのお祝いの席に欠かせない魚です。

また、和え物には柔らかい春キャベツ、すまし汁にはお花の形のかまぼこを使いました。

2月28日(金)の給食

この日は6年2組のオリジナル献立でした。6年生は家庭科の授業で、給食1食分の献立を考える学習をしました。今まで学んだ五大栄養素や食材の旬などを考えながら、みんなで栄養バランスに気を配った素敵な献立を考えました。

『春らんまん給食』

おすすめのポイントは、旬の食材を使ったところと「まごわやさしい」食材を取り入れたところです。「まごわやさしい」とは健康的な食生活に役立つ和の食材の頭文字をとったもので、まめ、ごま、わかめなどの海藻、やさい、さかな、しいたけなどのきのこ、いも、です。彩りにもこだわりました。

2月25日(火)の給食

この日は6年1組のオリジナル献立でした。6年生は家庭科の授業で、給食1食分の献立を考える学習をしました。今まで学んだ五大栄養素や食材の旬などを考えながら、みんなで栄養バランスに気を配った素敵な献立を考えました。

『栄養たっぷりアメリカンメニュー』

おすすめのポイントは、冬野菜のおかずスープにたくさんの野菜を入れたところです。ブロッコリーや長ネギなど旬の野菜を使い、彩りも考えました。ハンバーガーにはハンバーグと一緒にレタスやトマトを挟む予定でしたが、ハンバーグだけにして代わりに旬の果物のオレンジをつけました。

2月21日(金)の給食

今日はスパイスのきいたスープカレーを作りました。

スープカレーは北海道の札幌で生まれた独特のカレーで、一般的なルーを使ったカレーよりサラサラしたスープ状態で、そこに大きめの具がたっぷり入っています。

具とスープを別々に配膳したいところですが、給食では配膳時間の都合により給食室でスープと具を合わせてから提供しました。

2月18日(火)の給食

今日は6年3組のオリジナル献立でした。6年生は家庭科の授業で、給食1食分の献立を考える学習をしました。今まで学んだ五大栄養素や食材の旬などを考えながら献立を立てました。みんなで栄養バランスに気を配ってすてきな献立を考えました。

『冬の食材を使った五感で楽しめる和食』

おすすめのポイントは、旬のさばを使った「焼き魚」と何にでも合う「ごま塩ごはん」。そして、体があたたまる「豚汁」には、たくさんの旬の野菜と、さつまいもを使ったところです。彩りや香り、味などを楽しみながら食べました。

2月7日(金)の給食

先週の金曜日は6年4組のオリジナル献立でした。6年生は家庭科の授業で、給食1食分の献立を考える学習をしました。今まで学んだ五大栄養素や食材の旬などを考えながら献立を立てました。みんな栄養バランスに気を配ってすてきな献立を考えることができました。

6年4組からのコメント『体の温まる旬の食材定食』

おすすめのポイントは、ヘルシーなささみを使ったところと、冬に旬の根菜を生かして栄養バランスが取れるようにしたことです。みんなが好きなかぶのサラダや豚汁を入れました。この給食を食べて体を温めてください。

1月29日(水)の給食

給食週間四日目の今日は、私たちの住んでいる市川やお隣の船橋でとれた「のり」や魚を使った献立です。

「のり」は東京湾、市川三番瀬で養殖されたものです。漁師さん、市川市、魚食文化フォーラムの皆さんの協力により、給食でも使うことができます。コトコト煮込んで作りました。

「さんが焼き」は房総半島の郷土料理で、漁師さんが漁でとってきたイワシやアジなどを浜で叩いて貝殻に詰めて、暖をとりながら焼いたものです。今日は船橋でとれたコノシロを使い、食べやすいように豚肉も混ぜて焼きました。

1月9日と10日の給食について

1月9日と10日のごはんは「政府備蓄米」を使って炊きました。

「政府備蓄米」とは、国民の主食であるお米について、不作の時でも安定的に食べられるように、1995年から法律により制度化されて国が備蓄しているお米です。この政府備蓄米を、学校給食等に使用する米の一部に対し無償で交付する農林水産省の事業があります。

八幡小でもこの事業を利用して90kg(給食2回分)の政府備蓄米を届けていただきました。今回使わせていただくお米は、島根県産の「きぬむすめ」という品種のお米です。

ごはんはいろいろなメニューに合わせやすく、消化もゆっくりと進むので腹持ちのよい食材です。また、ごはんを主食として、主菜・副菜、それに牛乳・乳製品や果物を組み合わせたスタイルは「日本型食生活」と呼ばれ、栄養バランスのよい食事です。ごはんの良さを再確認するよい機会になりました。

1月10日(金)の給食

明日1月11日は鏡開きです。鏡開きとは、お正月に神様、仏様にお供えしていた鏡もちを下げて食べるという風習です。

神様に供えた食べ物には力が備わると考えられ、神様や仏様に感謝しながらそれを食べることによって、無病息災を祈願しています。下げた鏡もちはしるこやぜんざい、お雑煮にしていただきます。

鏡もちを包丁で切るのは「武士の切腹」を連想させて縁起が悪いので木槌で割り、「切る・割る」という言葉をさけて「開く」と言います。

給食でも皆さんの健康を願い、白玉もちと小豆でおしるこを作りました。

1月8日(水)の給食

2025年の給食が今日からスタートしました。みなさんの体はみなさんが食べたもので出来ています。健康で過ごすには、まず「食」が基本になります。今年も「健康」を意識した賢い食べ方をしっかり身につけていきましょう。

今日はおせち料理と七草にちなんだメニューです。1年間健康でありますようにとの願いを込めて、おせち料理から松風焼き、洋風栗きんとん、七草の中の「せり・すずな・すずしろ」を使った汁物を作りました。