文字

背景

行間

2024年6月の記事一覧

R6.6.29 学校支援実践講座(3年生)

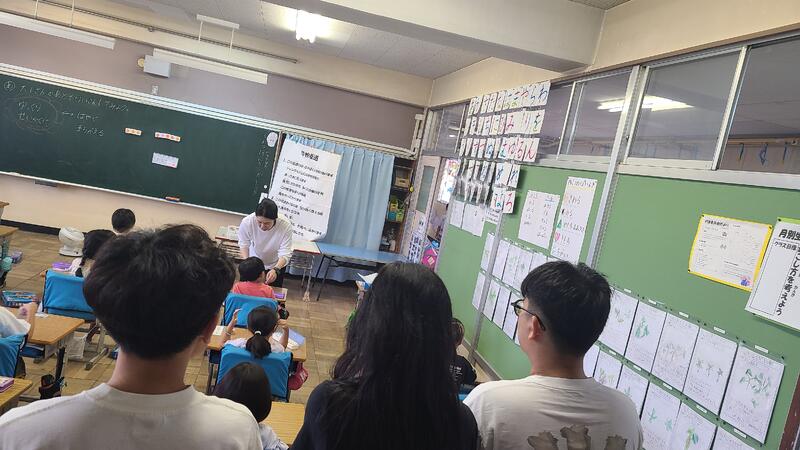

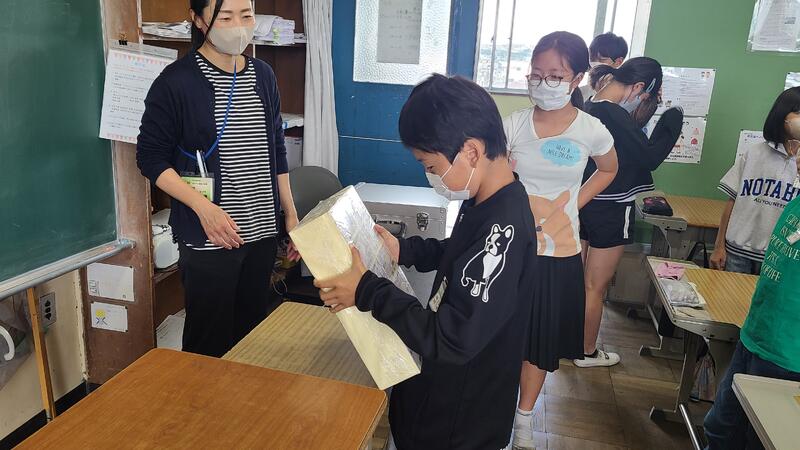

オープンスクールデーに「学校支援実践講座」が3年生で行われました。

これは一言で言えば、いじめの未然防止に向けて、学校と地域住民が力を合わせて取り組むというものです。全国を見ても、市川市独自の取組で、大好評を得ています。

地域支援者の8名が前に並ぶと、「あっ、知ってる」の声。この日に扱った架空事例(→事例1.pdf)のポイントは、「本人にはどうしようもない身体的特徴を言われるのは辛い可能性がある」、「いじめといじりは区別がつきにくい」、「何もしないと問題が深刻化する可能性がある」、「気になる人が他の人と相談しながら何か行動を起こすことが求められる」などです。

子どもたちは本当によく考え、自分の意見を出し、たくさんの子が手を挙げて発表していて感心しました。また、自分のグループでは出ない意見が、他のグループから発表され、そんな見方があったか、と目から鱗だったはずです。

R6.6.29 縄文体験(6年生)

この日はオープンスクールデー。6年生は市川市考古博物館の研究員を講師に迎え、縄文体験の授業を行いました。

服装・食・住居などテーマごとに、教科書には載っていない情報を教えていただきました。

服装では、麻で作られた夏服と、主に鹿の毛皮から作った冬服、森を切り開く石の斧など、実物はやはり「力」があります。中でも、曽谷の地域にある「曽谷貝塚」から出土した縄文土器からは、子どもたちはすごさを感じたようです。

曽谷貝塚は縄文後期の遺跡として、日本でも有数の遺跡ですが、地元に暮らしているとどうしてもすごさが伝わりにくいことがあります。

地元の遺跡を再認識するいい機会にもなったのではないでしょうか。

R6.6.26 わくわくタイム×なかよし活動

曽谷小の特色である2つの活動がコラボレーションです。

長い昼休み「わくわくタイム」と、縦割りグループ「なかよし活動」を同時に行いました。

前回「なかよし活動」は顔合わせをしたという記事を書きましたが、この日は「わくわくタイム」の長い時間を使って、第1回の外遊びをしました。

この日のために6年生のお兄さん・お姉さんは、グループのみんなに楽しんでもらえるようにいろいろ考えていたようです。6年生の担任に聞きましたが、6年生の子の中には、各グループで集合させた後に、グループの子たちに話す言葉を考え、紙に書き、リハーサルまでして備えていた子もいたようです。6年生のリーダーシップと責任感には頭が下がります。

前にも書きましたが、この縦割り活動の良さは、普段の学級での生活では味わうことのできない「役割」の違いや、異年齢の子との触れ合いが経験できます。これにより、コミュニケーション能力や社会性を養うことができる、とてもいい活動です。

小規模校の強みを発揮し、全児童が思い思いの外遊びができるほど、校庭には余裕があります。グループによって、ドッジボール、ドロケイ、おにごっこなどをして楽しんでいました。

保護者や地域の皆様にも、是非直接ご覧いただきたい活動です(次回、7/9(火)13時~)。

R6.6.25 3度目でようやく(3・4年生のプール)

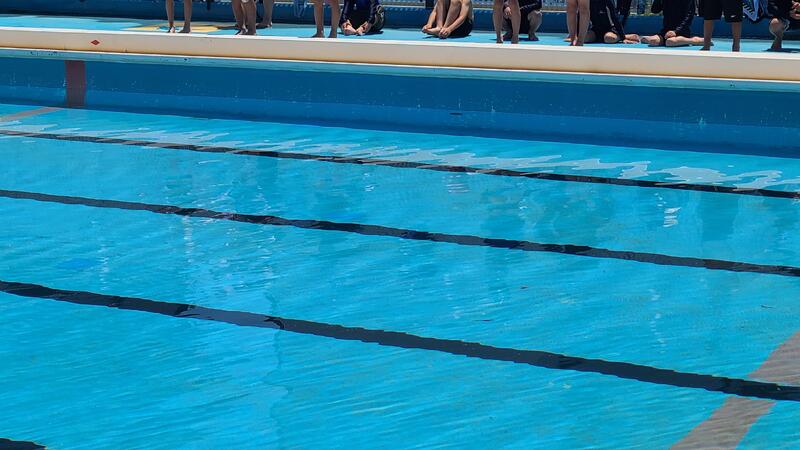

3・4年生がやっと最初のプールの学習をしました。

これまで2回、雨が続いていましたので、3度目でようやく実施です。

中止の日には、朝、校門のところで残念さを口にする子どもたちがたくさんいました。そのため、他の学年よりも今日の日を心待ちにしていたことでしょう。

プール実行委員さんの進行でプール開き。お清めをして、ルールを確認して、バディを確認して、いよいよプールの中へ。最近の晴れにより、プールの水温はしっかり高めを保っていますので、楽しく学習できました。

今年度も安全に、楽しく、そして泳力を伸ばせるよう頑張りましょう!

R6.6.24 水泳学習の着替えのお手伝い(地域の皆様)

先週、1・2年生が初のプール学習をした記事(6/19)を書きました。

実は前回、プールサイドに集まるまでが担任一人では大変だったようで、着替えに手間取ったということでした。

そこでまた地域人材の皆様にお手伝いいただきました。今回は、スマイルカフェ(学校だより6月号で書いた、スマイルルームで毎週木曜日に開催の体操教室)の皆様にお集まりいただき、1年生男子、女子、2年生男子、女子に1人ずつ4人の方にお手伝いいただきました。

何とか着替えを終え、プール学習の開始です。この日も絶好のプール日和。水温も26度ほどに上がりました。

その間、地域の皆さんには校長室でお待ちいただき、学習を終えた後の着替えもお手伝いいただきました。

学校として本当に助かっています。

R6.6.21 授業研究

授業研究または研究授業をご存じでしょうか?

これは、よりよく子どもたちの学びを深めるために、お互いの授業を教員同士で観察し、指導内容や方法を話し合って授業をよりよいものにしていくというものです。このようにして教員は授業力を常に磨き、子どもたちのために尽くしています。

そしてこれは日本の学校(主に小学校)では北は北海道、南は沖縄まで、どこへ行っても見かける日本の学校の日常です。しかしながら、この授業研究という文化は、ほぼ日本だけのものであるようです。歴史を紐解くと、明治6年に学制が敷かれ、日本に学校ができてからすぐに連綿と行われてきたようでもあります。

今では世界がこの文化に注目し、真似をしようという動きがあります。当然、授業研究にあたる言葉がありませんので、「JYUGYO-KENKYU」で通じるのだとか。

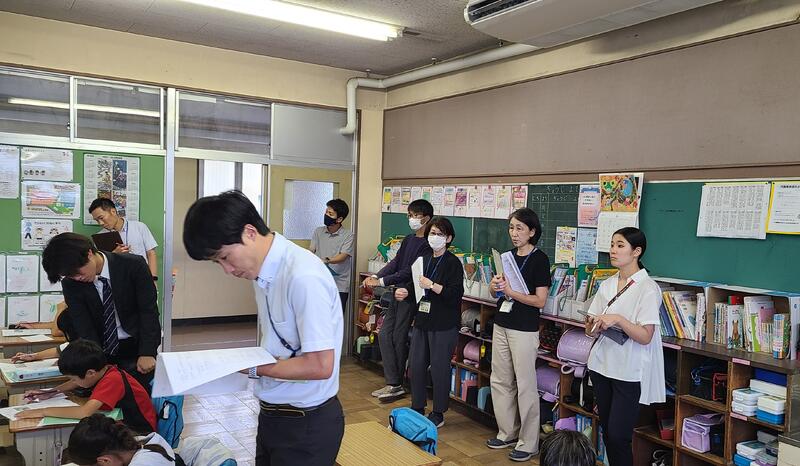

この日は外部から講師をお招きし、2年生の教員が授業を行いました。他の学年の教員も、自分のクラスを自習にして参加しています。

子どもたちが帰った後は、図書室にて協議会を行いました。

R6.6.20 不審者対応訓練

不審者対応訓練が行われました。

不審者を刺激しないよう、校内に緊急を知らせるため、「不審者=オスのハチ」という隠語を用いた校内放送が入って訓練開始。

不審者役の職員は下の写真のように廊下をうろつき、学級担任は廊下側のドアに施錠したうえで、バリケードを作ります。その間、子どもたちには防災頭巾を被らせ、窓側に待機させます。

刺股(さすまた)を使った捕獲(というよりも、警察到着まで動きを封じるため)の訓練も同時に行いました。捕獲役の教員のクラスは、安全を確保したうえで、学年のもう一方の学級に託すか、学級を持たない職員が代わりに入るかして備えます。

事後指導では、万が一に備え、ベランダを通って他の部屋へ移動する訓練も行いました。

過去の悲しい事件を教訓にし、曽谷小の子どもたちに同じ目に遭わせないよう教職員一同取り組んでまいります。子どもたちにも、自分たちの命を守れるよう、普段から教師の話を静かに聞くこと、不審者の嫌がる挨拶をしっかりすることが防犯にもつながることを伝えました。

R6.6.19 1年生初のプール(1・2年生)

1年生が学校の授業で初めてのプールに入りました。長い子は高校でも水泳の学習があるでしょうから、12年間の記念すべき第1日目です。

この日は2年生と合同です。初めてなので2年生が水に入るお手本を見せてくれて、その後に1年生が入りました。

水位は写真の通り普段の7割に抜いてから行いました。

一昨日“地獄のシャワー”のことを書きましたが、1年生はこの日初めてなのに、入る前から「地獄のシャワー嫌だな」と話していました。幼稚園や保育園でも“地獄のシャワー”なのでしょうか。お兄さんお姉さんに聞いているのでしょうか。

ともかくこの日は、昨日の大雨から一転、雲一つない青空のもと、最高のプール日和でした。1年生にとって思い出に残るでしょうね。

R6.6.18 ベトナムの学生さん参観

日本の小学校を見学したいというベトナムの中高生が来校し参観をしました。

本校でベトナム語の講師としてお世話になっているファム先生からの依頼であり、いくつか知っている小学校の中から本校を選んだとのことで、喜んで本校にお迎えしました。

中高生は3週間のプログラムで来日中で、日本に興味を持ち、将来本格的に我が国への留学を考えているとのことでした。

全学級を見ていただきましたが、何もかもがとても勉強になったとのことでした。帰り際には「ありがとうございました」の上手なご挨拶をいただきました。

曽谷小を参観して日本留学への思いを新たにした学生が、近い将来再び来日し、日本とベトナムの架け橋になってくれたら本当に嬉しいですね。

R6.6.17 プール開き(5・6年生)

今日、令和6年度のプール開きがとして、代表の5・6年生が今年度初のプールに入ります。とても蒸し暑いですが日差しはそれほど強くないという、プール開きには最適の日でした。

そして、まず儀式として、今年度のプールでの安全を祈願して、お酒と塩をプールに撒きました。

その後は子どもたち曰く“地獄のシャワー”です。子どもたちなりに、とても冷たいということを表しているようです。

これは不思議なのですが、どの地域でも、年代を越えても、同じ呼び方(地獄のシャワー)ですね。市川の北部も南部も隣の市でも、年代が違っても。(何かの媒体で、しかも年代を越えて共有でもされているのでしょうか?何かご存じの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。)

それはさておき、今年度も安全に水泳学習ができるよう努めていきます。

R6.6.14 鍵盤ハーモニカ講習会(1年生)

楽器会社の講師をお招きして、1年生対象に鍵盤ハーモニカ講習会を行いました。

1年生は鍵盤ハーモニカをこれまでにやったことのある子が何人もいましたが、ほとんどが初めての子が多いです。

運び方、置き方、セットの仕方など、基本から教えてもらいました。

いざ音を出すときには、黒鍵の3つの並びを使うとサイレン音になることや、黒鍵の2つの並びを使うとクラクション音になることを紹介され、とても意欲的に初めての音を出していました。

これからも大活躍してもらう楽器ですので、最初にしっかりとプロに教えてもらうのはいいことですね。

1年生、これからたくさん練習しましょうね。

R6.6.14 卒業アルバム写真撮影(6年生)

卒業アルバム用の、個人写真の撮影が行われました。

卒業アルバムの完成品はご覧になることはあると思いますが、撮影風景はあまり見ることがないかと思います。こんな風に撮影されるのですね。

出来上がりは9か月後。今日からはまた9か月分成長した姿になっていますが、それも良い思い出になるでしょう。

出来上がりがとても楽しみです。

R6.6.14 読み聞かせ「ぶくぶく」

朝学習の時間を活用して、読み聞かせボランティア「ぶくぶく」の皆さんによる読み聞かせが行われました。

どのクラスも、絵本を実物投影機を使って、大型提示装置に大きく映し出す形で読み聞かせをしていただきました。

子どもたちは笑ったり、驚いたり、読み聞かせを本当によく聞いていました。とても良い機会になったと思います。

本を身近に感じてくれたり、読書習慣につながったりすることを願っています。ご家庭でもご協力をお願いいたします。

R6.6.13 歯の健康週間 動画「どうして虫歯ができるのか」

歯の健康週間は終わりました。ご協力いただきありがとうございました。

本校のヘルシー委員会では、子どもたちが歯磨きの啓発動画を作りました。

とても良い出来でしたので、皆さんにもご覧いただければと思います。

「元気」に過ごすには、歯磨きの習慣が非常に重要です。ご家庭でもご協力をお願いいたします。

R6.6.12 陶芸カップづくり(6年生)

この日、野田陶芸さんにご協力いただき、6年生がカップづくりに取り組みました。

それぞれが思いを形にしていきます。困ってしまっても講師の先生が“復旧”してくださいますので安心です。

釉薬をつけて焼くとまた違った感じに仕上がるとのこと。出来上がりが今から楽しみです。

ちなみに6年生の子どもたちの 作品は、市内陶芸展と市内児童生徒作品展にも出品予定です。

R6.6.11 なかよし活動 始動!

6月号の学校だよりでもご紹介した「なかよし活動」が始動しました。

これは1年生から6年生までの縦割りでグループを編成し、異学年交流を図ることで子どもたちに社会性をはじめとする様々な力を育もうとするものです。

全児童329名を28グループ(各11~12名)に分け、予め決めておいた教室に集合しました。

まずは自己紹介から。アイスブレイクの手法を生かした自己紹介をしているグループがありました。それぞれ好きなものと名前を言っていきますが、「〇〇が好きな◇◇さんの隣にいる、△△が好きな◎◎です…」など。

自己紹介の後は、それぞれのグループで考えたゲームをしていました。2つのグループで、どちらが早く誕生日順に並び直すことができるかを競ったり、椅子取りゲームをしたり、爆弾ゲーム(ボールを爆弾に見立て、音楽が止まった時にボールを持っていたらアウト)をしたりと、思い思いに楽しんでいました。

印象的だったのは2点。まず、どの子どもたちも本当に楽しそうな顔を見せていたこと。

もう1点は、6年生が本当によくリーダーシップを取っていたこと。本当に上手に下級生を楽しませていました。また、グループ内に6年生は1名ないしは2名というリーダーシップを取らざるを得ない状況で、勇気を振り絞って役割を務めた子もいるでしょう。6年生は立派でした。

この「なかよし活動」はとてもいい活動だと思います。小規模校だからこそできる強みの活動でしょう。これからも定期的に行っていく予定なので、今後どうなっていくのか、とても楽しみです。

R6.6.11 オンライン読み聞かせ

初夏の読書週間(6/10~6/24)の一環として、校長室と各教室をWeb会議システムを結んで、オンラインの読み聞かせを行いました。(千葉県では「読書県ちば」を合言葉に読書教育に力を入れています。)

読書は、子どもたちが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かにし、人生をより深く生きる力をつけていくのに欠かせないものと考えています。

曽谷小では、子どもたちに読書習慣を身につけさせるよう、家庭や地域とも連携をして取り組んでいきたいです。よろしくご協力のほど、お願いいたします。

R6.6.10 6年生によるプール清掃

5時間目は児童代表である最高学年の6年生がプール清掃をしました。

午前中に保護者の方々がプール内部をピカピカにしていただいたので、6年生は、更衣室、シャワー、体洗槽、プールの周囲を中心に清掃しました。

1年間の汚れは予想以上であり、力がないとなかなか落とせません。

また力はもちろんですが、予想以上の匂いや汚れに立ち向かう「勇気」も必要です。「曽谷小のために」「かわいい後輩のために」「自分たちが」といった使命感・責任感がないと「勇気」も湧きません。

やはり6年生でないとプール清掃は任せられないですね。

6年生、曽谷小のみんなのためにありがとう!

R6.6.10 保護者の方々によるプール清掃

本日6年生の児童がプール清掃をします。

それに先立ち、保護者の皆さんが平日の午前中にもかかわらず、9名も集まっていただきました。中にはお子さんが曽谷小を卒業されたPTAOGの方もいらっしゃいました。

皆様、ご協力いただきありがとうございました。

1年間溜まりに溜まった汚れは児童たちだけで落とすのは難しいので、ご協力は大変ありがたいです。

あとは頼みますよ、6年生!

R6.6.7 ヤゴ救出大作戦

週明けの月曜日にはプール清掃が計画されていて、そのためにはプールの水をある程度は排水しておかなければなりません。

少し水を残す理由の第一は、全部水を抜いてしまうと、掃除がしにくいためです。

次に、秋にトンボが卵を産み付けてちょうど今頃ヤゴになっているのですが、そのヤゴがすべて排水溝に流れてしまうので、その前にヤゴを救出するためです。

今年は5年生が、理科と総合的な学習の一環として取り組み、ヤゴ救出大作戦を実行しました。

一般的なヤゴより一回りも二回りも大きいヤゴが、ギンヤンマのヤゴで珍しいと聞いていますが、曽谷小のプールからはたくさんのギンヤンマが見つかりました。

すべてで何匹救出したでしょうか。おそらく何百という数には上ると思います。

プール掃除前のプールは苔や泥が溜まっていて、長靴を履いてもツルツル滑ります。何人も転んでしまい、ドロドロ、バシャバシャになってしまいましたが、そんなことは一切気にせず、なんだかとても楽しそうでした。

こうしてヤゴ救出大作戦は成功のうちに幕を閉じました。

R6.6.6 紫陽花

6月となり、曽谷小学校の至る所で紫陽花(あじさい)がきれいに咲き誇っています。業務主任の板橋さん、ボランティアの皆さんのお陰です。曽谷小学校にお越しの際は、是非ご覧ください。

紫陽花は土壌の性質によって色が変わる不思議な花ですね。土中のアルミニウムが多いと青系、アルミニウムが少ないと薄紅やピンク色になるのだそうです。

花がきれいに咲くのはもちろん、紫陽花の長所は生命力の強さだと言われています。冬の寒さにも強く、夏の暑さにも強く、「元気」に生育します。

曽谷っ子も、寒さにも暑さにも負けず、「元気」に育ってほしいと願っています。

R6.6.5 新体力テスト

新体力テストとは、文部科学省が国民の運動能力を調査するために実施する体力・運動能力調査の通称です。

1964年~のテストを、平成11年に新しくしたので、「新」体力テストですが、あまり新しく感じない方もいらっしゃるかもしれません。

「新」というからには、いろいろ新しくなっているのですが、最も特徴的なのは持久力の測定でしょうか。「旧」では踏み台昇降運動を行って、その後に脈拍を取って測定していました。しかし、大人でも脈拍を取るのは難しいので、正確に測定できない面がありました。それを「新」では「20mシャトルラン」に改め、持久力を「見える化」しています。

それでも下学年の子どもたちには少し難しいので、曽谷小では、ペア学年で行い、上の学年がペアの子を教えながら測定するということで取り組みました。

シャトルランだけでなく、上の学年が下の学年を教えたり、カウントしてあげたり、とても微笑ましい姿が見られました。

R6.6.4 コーラス部

とある放課後、校長室で仕事をしていると、すぐ隣の体育館から何やら素敵な歌声が。入って中を覗いてみると、コーラス部の子どもたちが収録していました。何でも、8月末の県のコンクールに向けて、音源を収録し、それをもって審査が行われるとのこと。

合唱曲は「地球星歌~笑顔のために~」で、とてもいい曲です。情熱的な榎窪先生の指揮と、この日の収録に参加した40名の一生懸命さで、収録は無事終了。音源をみんなで聞いてみて、私はとてもいい出来に感じました。

しかし、納得できず再収録したい派と、一生懸命歌ったのでこれで十分派に意見が分かれました。最後は部長、副部長を中心とした話し合いにより、再収録へ。

先ほどよりさらに良い作品になりました。

結果は7月上旬。8月末の八千代市民会館での大会出場を信じて。

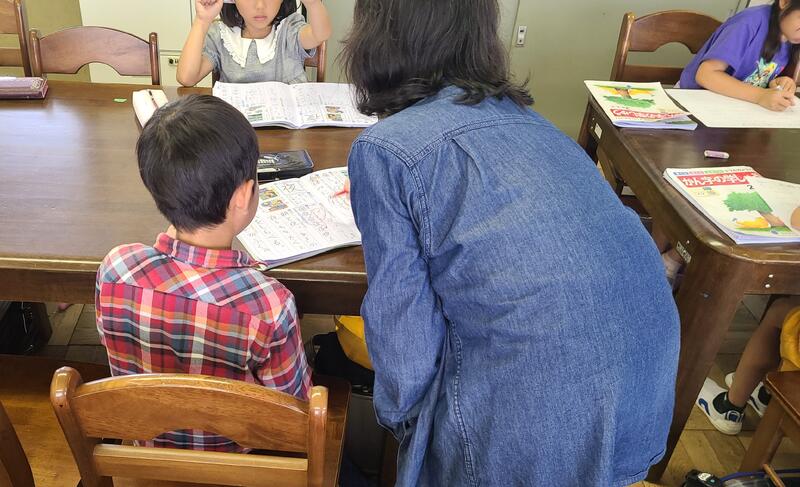

R6.6.3 曽谷っ子教室

校内塾・まなびくらぶ「曽谷っ子教室」が今年度もスタートしました。

「曽谷っ子教室」は、児童が主に平日の放課後に、自主的に学習する場です。まなびサポーターと呼ばれる支援者が2名いますが、どちらも長年の小学校教員経験のあるお2人ですので、参加している子どもたちの力強い味方となります。

この日は2年生の日。19名の子どもたちが参加しました。最初にその日の宿題に取り組み、終わった子は家から持ってきたドリルや、まなびサポーターが用意したプリントに取り組みます。少し難しくても「まなびサポーター」に解き方のヒントをもらうことで、自信を持って学習を進めていくことができます。正解するとほめてもらえるので、子どもたちの意欲はますます高まります。

これからも「校内塾・まなびくらぶ」に参加することで、子どもたちの学習意欲が高まり、学習習慣が定着していくことを願っています。

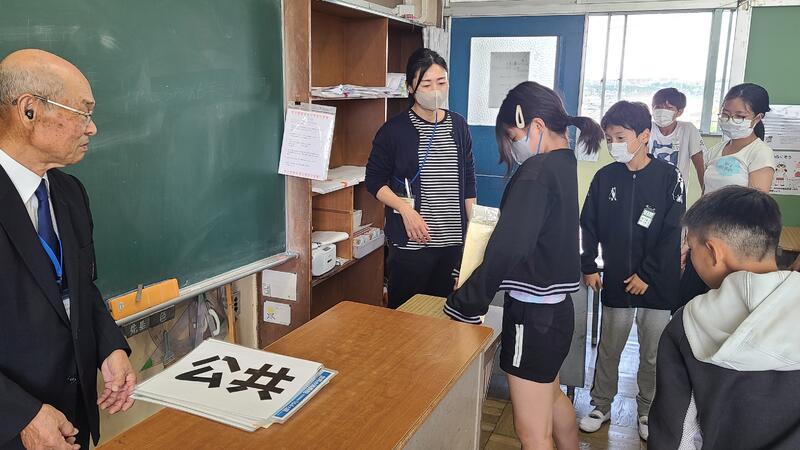

R6.6.3 租税教室

6年生を対象に「租税教室」が開催されました。

これは市川青色申告会からの派遣講師による、税金に関する授業です。税金の役割や意義を知り、納税者として社会や国の在り方を考えるという自覚を育てます。

6年生は公民分野で税金について学習した後なので、より実感を持って捉えられます。小学生1人につき1年間でどれほどの税金が使われているか、校舎を建設するにはどれほどの税金が使われているか等、具体的な数字が出されました。

最後に、「1億円」が登場です。もちろん本物ではありませんが、本物と同じ紙ですので、本物を持った時と同じ重量だそうです。なんと重さは10㎏!

税金の重みも感じてくれたでしょうか。