大洲小NEWS

4年生:体育「ベースボールチャレンジ」

マリーンズ・ベースボールアカデミーのコーチに来校していただき、「ベースボールチャレンジ」の授業を行いました。

「せーの! パッ、トン、トン、クルッ」の掛け声で、投げる練習をします。体育館中に大きな声が響きます。様になってきました。

感覚をつかんだ後、より遠くへボールを投げるようステップスローを教えていただきました。投げるたびに距離が伸びているようです。

最後にベースボール型ゲームの説明をしていただきました。

「野球をしたことがないので『できるかな?』と心配でしたが、とても楽しくできました。」

「ていねいに教えていただいたので、投げ方のコツがつかめた感じです。ありがとうございました。」

「体育の時間にベースボール型ゲームをたくさんしたいです!」

「投げたり、打ったりすることで、野球の楽しさや協力することの大切さを学ぶことができました。」

「たくさん練習して、次の計測の時は記録を伸ばしたいです。」

様々な感想を聞くことができました。

千葉ロッテマリーンズの皆様、ありがとうございました。

3年生:図工「光のサンドイッチ」

トレンシングペーパーやカラーセロハンなどの光りを通す材料を使って、光とかげの美しさを生かした飾りを作ります。

「パンダにしよう!」「オレンジにしよう!」「星形やお花、ハートもかわいい!」など、思い思いに形を決め作品作りに取り組みました。

窓からさす日の光にかざしながら手を加え、作業を進めました。

完成した作品を廊下や窓に展示しました。やさしく美しい作品が、光を通して映えています。

「校内音楽会」

学年ごとに、練習してきた歌や合奏を披露しました。

1年生は、初めての音楽会です。「アイアイ」を元気いっぱいに歌いました。さらに「アイアイ」を、鍵盤ハーモニカや鉄琴、カスタネット、すず、太鼓などで演奏しました。

6年生は、最後の音楽会です。「Can Do~君が輝くとき~」「Voyager」の透明感のある歌声が体育館中に響き渡りました。さすがです。

そして最後に「情熱大陸」の合奏です。

力強い、そして、心躍らされる演奏は、楽しく充実した小学校生活と、これからの決意を表現しているかのようでした。感動しました。

保護者の皆様にもたくさん参観していただきました。ありがとうございました。

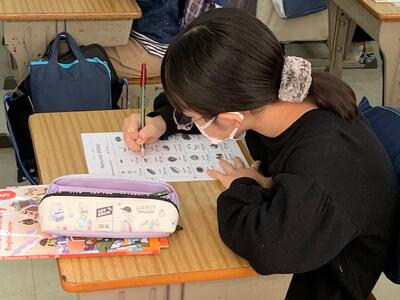

3年生:算数「円と球」

3年生は、円い形の学習をしています。

今日は、コンパスを使って円を描く練習をしていました。

はじめて使うコンパスを最初はうまく扱えなかった子も、徐々に慣れ、きれいな円を描いていました。いろいろな大きさの円が描けました。

円の中にひける一番長い直線が、円の中心を通ることや、この直線を「直径」と言うこと、直径はちょうど円を半分に分けていることなど、直径と半径のことについても円を描きながら学びました。

5年生:外国語「What would you like?」

5年生の教室から楽しい声が聞こえてきます。

外国語の授業です。

お店の人とお客さんに分かれ、ていねいな言葉で注文する場面を学習していました。

“What would you like?”

“I'd like ramen.”

シンプルな活動ですが、しっかりと英語でやり取りができています。

ゲーム形式でやり取りをしていましたが、一生懸命取り組む姿がたくさん見られました。

“How much is it?”

“It's 450yen.”

値段をたずねたりする場面も練習しました。

やはり、外国語の授業は、声に出して練習すると楽しいです。

◆千葉県教育委員会では、児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口を開設しております。

詳細につきましては、こちらをクリックしてください。