大洲小NEWS

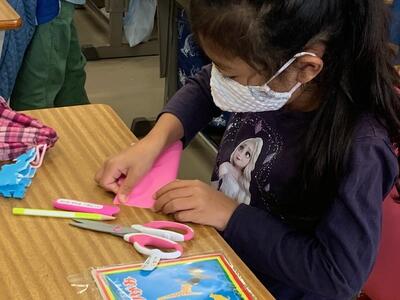

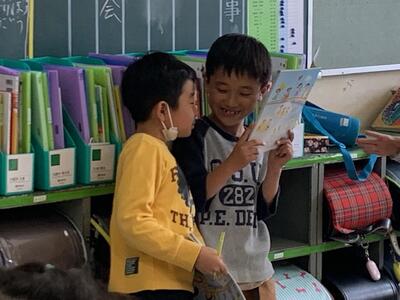

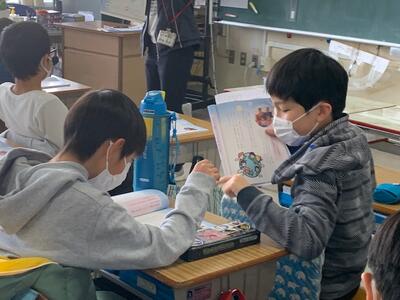

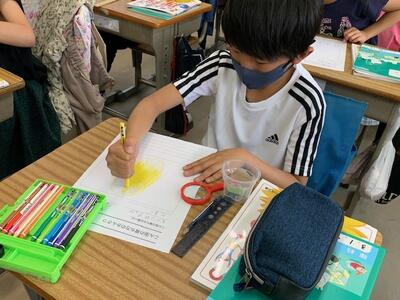

1年生:図工「チョッキン パッで かざろう」

折り紙をたたんで、はさみでチョッキン、パッと開くと、すてきな模様があらわれます。

折り方を工夫したり、いろいろな切り方をして、かざりをつくりました。

偶然できた形のおもしろさを感じとったり、友だちと見せ合ったりして楽しく取り組んでいました。

はさみの使い方にも慣れてきたようです。

「運動会⑤」

最後は表現演技です。4年生は布とフラッグを使ってダンスを披露しました。

5年生はハンドクラップダンスとよさこいソーラン。

そしてラストは6年生の組体操です。

「さすがだなぁ」と思いました。

下級生はさぞ驚き、感動したことでしょう。

雨で順延した運動会でしたが、無事に終えることができました。

応援に来ていただき誠にありがとうございました。

「運動会④」

後半は高学年の部です。

徒競走のあとは団体競技です。4年生は「綱引き」、5年生は「追いかけ玉入れ」、6年生は「棒引き」です。

そして、選抜選手による紅白対抗リレー。

手に汗握る勝負に応援もわきました。

「運動会③」

朝から日差しが強く気温も上昇。応援席いっぱいに張ったテントが大活躍です。

低学年の表現演技。練習をしてきたダンスを披露しました。

3年生は、自分たちで飾り付けした花笠で、花笠音頭を踊りました。キレッキレノの花笠音頭でした。

最後の種目は低学年の代表選手による紅白対抗リレー。

とても見ごたえのあるレースでした。

「運動会②」

続いて、低学年の団体競技。

2年生は「大玉ころがし」です。背丈よりも高い大玉です。2年生の子どもには、さぞ大きく見えると思います。

1年生は「玉入れ」の競技です。リズミカルにダンスをしてからの玉入れです。とてもかわいいです。

3年生の団体競技は「ぐるぐるタイフーン」です。練習の成果が発揮できたようです。

「運動会①」

校庭の状態の不良で1日延びましたが、運動会を迎えることができました。

早朝からたくさんの保護者の方に応援に来ていただき、誠にありがとうございます。

まずは低学年の部です。

徒競走からスタートしました。

今日は暑くなりそうです。

運動会開催します

おはようございます。本日は予定通り運動会を開催いたします。

運動会延期のお知らせ

本日、校庭のコンディションが悪く、またこの後降雨の予報がでております。児童の安全確保のため、本日の運動会は明日21日(日)へ延期いたします。

本日はお休みとなります。

明日の登校時間は、通常の8:10です。最初にお渡ししたプログラムで実施をする予定です。

よろしくお願いいたします。

「運動会前日」

最後の練習です。各学年とも演技の確認をしました。

明日の運動会が楽しみです。

しかし、今夕からの明日の朝にかけて雨の予報が出ています。

校庭の整備が必要になるので、開始時間を1時間遅らせます。

今日は、PTAのボランティアの方々がテント張りのお手伝いをしてくださいました。

体育委員会の6年生の児童も手伝ってくれました。ありがたいです。

4年生:図工「木々を見つめて」

4年生の図工では、「木々を見つめて」に取り組んでいます。

校内の木を真剣なまなざしで見つめ、それを絵に表現することがめあてです。

今日は、幹や枝を着色しました。

たくさんの色を塗り重ねながら、描き進めていきます。

同じ木でも子どもたちによって表し方は様々です。

自分の表したいことをイメージしながら、絵に表し、色づくりや筆の使い方を学んでいます。

幹と枝の次は、葉と背景の着色にかかります。どんな作品が完成するのか楽しみです。

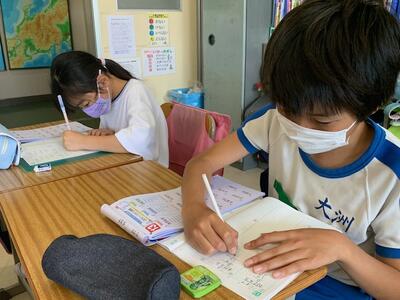

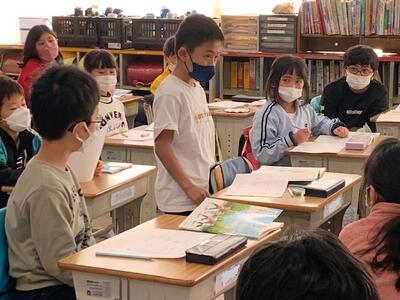

6年生:算数「文字と式」

6年生では、aやxなどの文字を用いた式を学習します。

今日は、(a×8)÷2 ,a×(8÷2) ,(a÷2)×8 の文字を使った式3つを読み取り、それぞれ、どのように三角形の面積を求めたかを考えました。

数がわからなくても、その数の代わりに文字を使うと式に表すことができます。文字は便利だなと感じることができたでしょうか。

文字を使った式は、中学校での文字式の学習につながります。

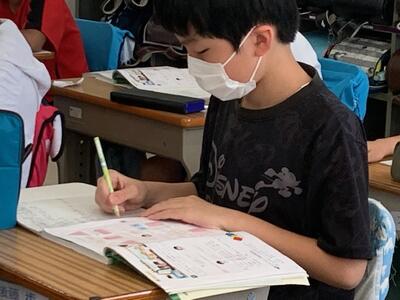

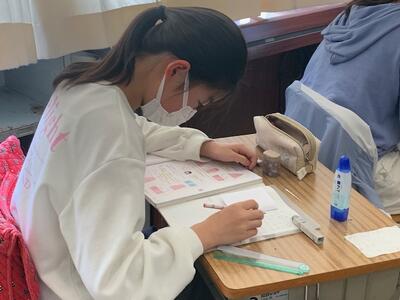

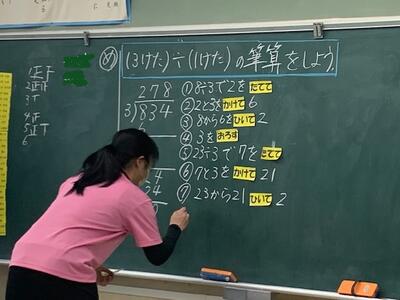

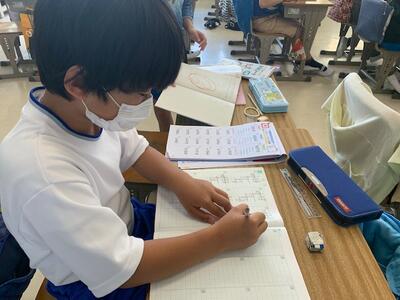

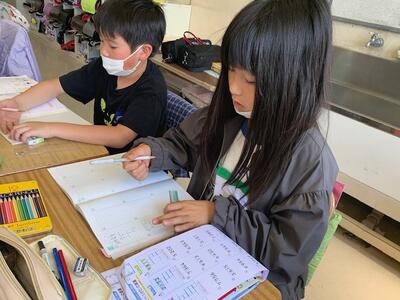

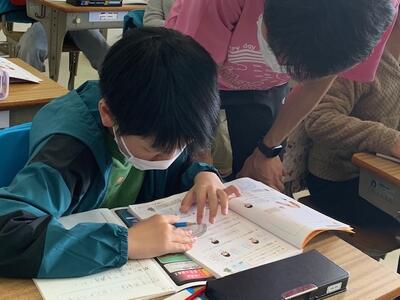

4年生:算数「割り算のひっ算」

前時まで、2桁÷1桁の「わり算のひっ算」を練習していた4年生ですが、今日は3桁÷1桁のひっ算に挑戦です。

上の位から順番に計算するのは同じです。

「たてる・かける・ひく・おろす」の順で計算する筆算のやり方を、全員で確認していました。

この後、計算問題を繰り返し練習しました。

スピーディーに計算をする子もいます。でも今は、じっくりと正確に計算することが大切です。

割り算のひっ算に慣れていきましょう。

1年生:生活「あさがおのたねまき」

1年生は生活科でアサガオを育てます。

栽培用の土をトントンとならしながら、こぼさないように慎重に鉢に入れます。

そこに、種を入れる穴を5つつくります。

「指の線1こぶんだよ。」

それぞれの穴に1粒ずつ種を置きます。そして、優しく土を被せ、肥料もまきました。

鉢をベランダにならべた後、「大きく育ってね」と、気持ちを込めながらペットボトルのじょうろで水やりをしました。元気に育ってほしいものです。

5年生:社会「田植え」

5年生の社会科では、日本の農業の学習をします。

米作りに携わる方々の様々な工夫や苦労など、実感をともなう深い学びにするため、例年、田植え体験をします。

田んぼに張られたロープの印に合わせて苗を植えていきました。

苗を3~4本ずつ鉛筆を持つようにつまみ、根元を2cmほどしっかりと差し込みます。

ほとんどの児童が田植えを行うのは初めてですが、田植え体験を楽しんでいたようです。

秋の稲刈りが、今から楽しみです。

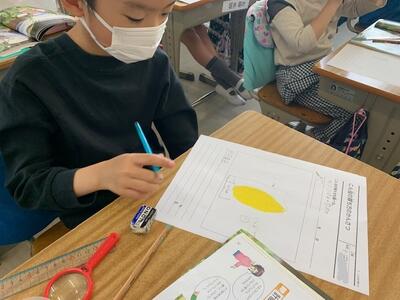

3年生:理科「モンシロチョウの卵」

3年の理科では、昆虫について学習しています。

今日は、学校園に植えられているキャベツ畑で、モンシロチョウの卵を見つけました。

キャベツの葉についている、黄色い小さな点のようなものが「モンシロチョウのたまご」です。すぐそばには、すでに幼虫となって動いているアオムシもいます。

モンシロチョウの卵を初めて見た子どもたちは、その小ささにビックリ!

虫めがねでもはっきりと見えないほどです。

このたまごを3年生の教室で育てていきたいと思います。

生まれてくるのが楽しみです。

1・2年生:生活「さつまいもの苗植え」

1年生が、サツマイモの苗を植えました。

黒いビニールでおおわれた畝に、竹でできた道具をあて、穴をあけながら苗を植え付けます。1人2本ずつ植えました。

「さつまいもは何月にできますか?」1年生は収穫まで待ちきれない様子です。

2年生は、昨年すでに植え付けを経験しているので、さすがに手慣れた様子です。道具も上手に使っていました。

秋のおいもほりが今から楽しみです。

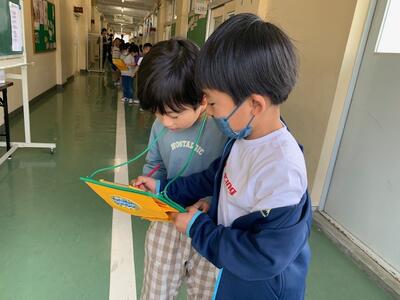

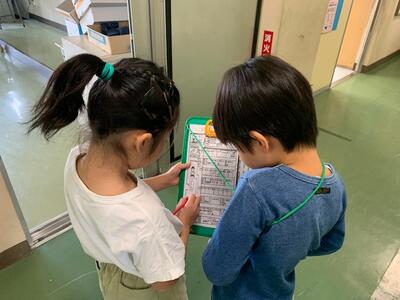

1・2年生:生活「学校たんけん」

1年生が学校たんけんをしました。案内するのは2年生です。

2階以外の階になかなか行く機会がない1年生。理科室や音楽室などの特別教室もはじめて入ります。大洲小学校にはどんな教室があるのか、楽しみです。

1年前、校内を案内してもらった2年生は、1年生を案内することで、お兄さん、お姉さんの立場を経験することになりました。

1年生と2年生のペアは、計画にしたがって、時間の許す限り学校内をまわりました。

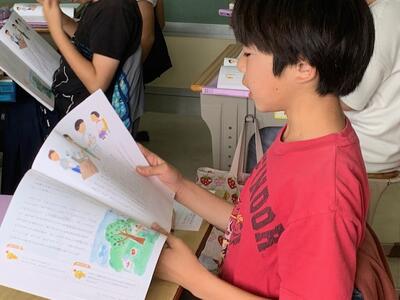

5年生:道徳「見えた答案」

友だちのテストの答案が見えてしまい、それを書き写した結果、100点を取った登場人物の心情を考えました。

子どもたちからは、「だまっていればわからない」「たまたま目に入ったのなら仕方がない」などの意見が出た一方で、「自分の力で取った100点ではないから嬉しくない」、「友だちの答案を見てしまった自分が情けない」などの意見もあり、活発な意見交流ができました。

自分自身の「やらなければよかったなぁ」と日常生活で後悔をした経験も振り返りながら、「正直、誠実に生きることの大切さ」について考えを深めていたようです。

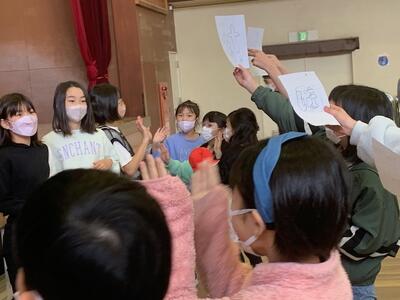

「1年生を迎える会」

入学して1ヶ月が経とうとしています。

1年生が、さらに楽しい学校生活を送っていけるように、「1年生を迎える会」を行いました。

6年生が1年生をエスコートして入場。

全員で「さんぽ」を合唱し、次にゲームを楽しみました。

手作りのメダルの贈呈の後、1年生からお礼の言葉がありました。

「大洲小の校庭は広くて遊具がたくさんあって楽しいです。」「給食がおいしいです。」「友だちもたくさんできました。」「今日はありがとうございました。」

一体感のある温かな会となりました。

この日は、ペア学年で交流する「なかよしタイム」がありました。

早速、1年生は6年生と仲良く遊んでいました。

6年生:家庭科「三色野菜炒めとスクランブルエッグ」

フライパンを使う炒め物に挑戦しました。メニューは、三色野菜炒めとスクランブルエッグです。

にんじんを短冊切り、ピーマンを細切り、キャベツをざく切りにします。

炒める順番にも気をつけます。

練習のため、すべての手順を一人で行い、できあがったら次の人にバトンタッチです。

スクランブルエッグは、牛乳とだし汁を混ぜて下味をつけて調理します。これも一人ずつ順番に調理しました。

きあがった人から試食タイム!

「おいしい!」という声が、あちらこちらから聞こえました。

ぜひ、おうちでも進んで調理をしてほしいと思います。

3年生:社会「わたしたちの住む町」

3年生の社会科で、市川について学習をしています。

今日は、市川駅前の「アイリンクタウン」を訪れ、実際に、市川市を見ることにしました。

強風のため、残念ながら展望デッキには出られませんでしたが、

地上150mの展望ロビーから、市内の大パノラマを眺めました。

「大洲小はあっちかな?」

「江戸川だ。河川敷だ!」

「妙典のイオンだ。その先に海が広がっている!」

「スカイツリーが見える!意外と近いんだ!」

市川市を一望することができ、子どもたちは大喜びでした。

市川市への関心が高まったような気がします。

1年生:「昼休み」

大洲小には遊具がたくさんあります。鉄棒やブランコ、はん登棒(登り棒)、うんていの他、ロープやチェーン、丸太でできたアスレチックにあるような遊具もあります。

遊具で遊ぶ1年生が多いようです。なので、上級生は、1年生がくると遊具をゆずります。

これからも、安全に気をつけて、楽しく遊んでほしいと思います。

4年生:外国語活動「すきなものを伝えよう」

英語で自分のすきなものを伝える表現を学びました。

“I like basketball.”

“I don't like swimming.”

すきなスポーツや食べ物など、たくさんの友だちに伝えてみます。

皆、積極的に英語を話そうとしていました。

楽しく活動しながら英語を学んでいました。

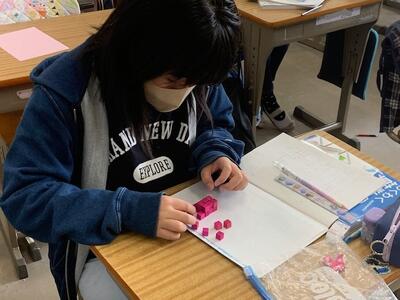

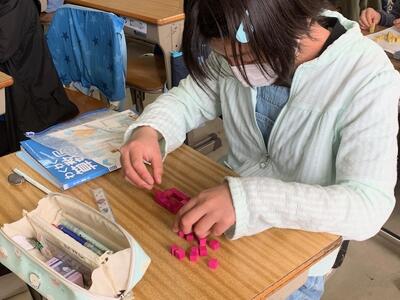

5年生:算数「体積」

縦4㎝、横3㎝、高さ2㎝の直方体と、一辺3㎝の立方体があります。

どちらの立体も、縦と横と高さの和が同じです。

どちらも同じような大きさですが、どちらが大きいでしょうか。

今日は、1㎤の立方体ブロックを並べて、それぞれの立体で何個使っているか調べてみました。

体積の意味や求め方を、楽しみながら学びました。

3年生:図工「絵の具と水のハーモニー」

筆の使い方や水の量を工夫した作品作りです。

点と線だけを使って、自由に筆を動かしました。たくさんの水を含ませて、透明感のある色で描いている子もいれば、水分量を減らし、かすれをうまく活かして描いた子もいます。

筆の使い方も工夫の見せどころです。まっすぐに描いたり、カーブしたりジグザグに描いたりしています。

さらさらと動く絵筆から生まれる絵の具と水のハーモニーはどれも美しく、思い思いに素敵な作品を仕上げていきました。

2年生:算数「時こくと時間」

2年生は「時間」について学習しています。

1年生のときには、「何時、何分か」を時計の針を見て読めるように学習しました。ここでは、時刻と時刻の間、つまり「時間」を生活に生かせるように学習していきます。

子どもたちは、朝起きる時刻、家を出る時刻、学校へ着く時刻などから、「何分かかったか?」という問題を考えました。

時計の模型を利用して考えました。

6年生:社会科見学

6年生は社会科見学に出かけました。

はじめに国立科学博物館へ。

地球環境と科学技術に関するスケールの大きい展示品に圧倒されます。

恐竜の骨格標本も迫力満点。みんな熱心に見学していました。

続いて東京タワーへ。

オープンタワー外階段ウォークに挑戦!600段の階段をみんなで上がります。

上がり切った先には素晴らしい眺望が。

おいしいお弁当をいただいた後、国会議事堂へ。

参議院特別体験プログラムで国会の仕組みと法律ができるまでを学びました。

保護者のみなさま、朝早くからお弁当のご準備をありがとうございました。

5年生:道徳「『ありがとう上手』に」

主人公は、旅行中にバスで出会った中学生が、運転手さんにさりげなく「ありがとう」と言う姿にいたく感心します。

「僕もバスを降りるときいつも言ってるよ!」

クラスの多くの子どもたちは、あたりまえのように「ありがとうございました」と言っているようです。

授業では「ありがとう」の感謝の言葉を話題に、いろいろな意見を聞くことができました。

教科書には、「相手にひとこと感謝の気持ちを伝えることだけで、自分も晴れやかで安心した気持ちになってくる。」とあります。また、あたたかくさりげないきずなを感じる、不思議な力をもつ言葉ということも書かれています。

心をこめた「ありがとう」があふれる学級になってほしいと思いました。

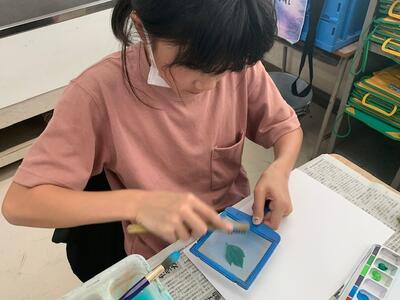

4年生:図工「絵の具を使って表現しよう」

今日は「スパッタリング」という絵の具を使った技法で作品をつくりました。

「スパッタリング」とは、「霧吹き」という意味があるそうで、目の細かい網とブラシを使って、絵の具を小さな粒にして画用紙に飛ばす技法です。

そのままでも、霧吹き独特の模様ができますが、型を置いてもきれいな模様をつくることができます。

葉や花、切り抜いた型を画用紙に置いて、その上からブラシでシャカシャカしました。

筆ではできない表現なので,子どもたちは楽しそうに取り組んでいました。

1年生:「はじめての給食」

1年生は、今日から給食がはじまりました。

給食当番の子どもたちは、真っ白な給食着に身をつつみ、先生から配膳の仕方を教わりながら準備をしました。

みんなも手をしっかりと洗って、配膳の順番を静かに待ちます。

記念すべきはじめての給食メニューは、メキシカンライス、とり肉のレモン煮、オニオンスープ、牛乳です。

時間がかかりそうなので、しばらくの間は前を向いて食べるようにします。いずれは班になっておしゃべりをしながら食べたいですね。

1年生の皆さん、給食はどうでしたか?

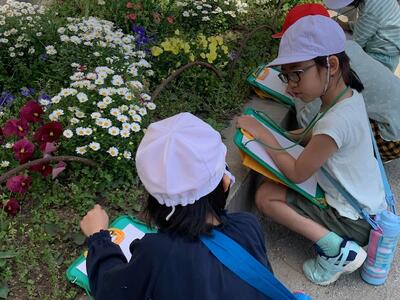

2年生:生活「春を見つけよう」

新年度は季節先取りの暖かさです。桜の開花が早かったように、すでに校庭には、花や虫たちが、たくさん見られるようになりました。

その春を2年生が見つけにきました。

自由に散策しながら春に関するものをスケッチしました。

藤棚には、きれいな紫色の花が咲いています。フェンス沿いには黄色いタンポポがたくさん。花壇に咲く花もきれいです。

蝶やハチもとんでいます。

子どもたちは、思い思いに春を実感していたようです。

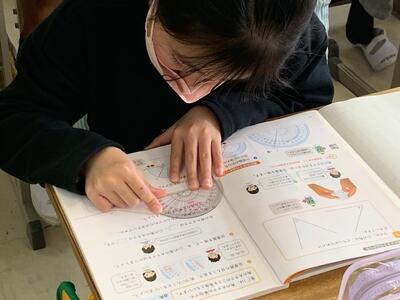

4年生:算数「角とその大きさ」

4年生は、折り紙と割り箸で丸く開く扇を作り、その扇を動かすことで角の大きさを確かめていました。

「直角1つ分」「直角2つ分」「直角3つ分」…。

そして、直角4つ分で丸くなります。

角の大きさは分度器を使って測ります。

いろいろな角の大きさを測りました。皆、分度器を使いこなせるようになったようです。

1年生:「はじめての学校生活」

今日から小学校生活がスタートします。

「おはようございます!」

元気にあいさつをしてくれます。

教室に入り、朝のあいさつをして健康観察。連絡帳などを提出し、学童保育に行く人の確認など、朝は、やることがたくさんあります。慣れるまで結構時間がかかりそうです。

学校生活をする上での約束ごとはたくさんあります。

道具箱の使い方、あいさつや返事の仕方、トイレの使い方、ロッカーや下足箱、傘立ての使い方などの説明もありました。

あっという間に下校の時間になりました。

今週、1年生は集団下校です。

「入学式」

青空が広がる中、令和5年度の入学式がお行われました。

新1年生の保護者の皆様には、心よりお慶びを申し上げます。

保護者の方と楽しそうに登校してきた子どもたちは、皆、とても立派な態度で式に参加することができました。

式後、クラスごとに集合写真を撮りました。

児童を見送りました。大きなランドセルを背負って下校する姿は何とも微笑ましいです。

早く学校に慣れ、毎日の学校生活が喜びと楽しさのあふれたものになってほしいと願っております。

3年生:国語「『じこしょうかいビンゴゲーム』をしよう」

新しいクラスになりました。

3年生は自己紹介ビンゴゲームを行っていました。

一人一人、生まれた月、好きな教科、スポーツ、あそび、特技や宝物など9つのマスを埋めて、ゲームの準備をします。

まずは、練習として先生が自己紹介をします。先生と同じものがあると〇を付けます。

「12月生まれです」「好きなスポーツはバトミントンです」「好きな給食はカレーライスです」「宝物は家族です」……。

なかなかそろいません。

要領をつかんだので、友だちとやってみました。

ビンゴになった子はとてもうれしそうです。

ゲームをしながら友だちと共通するものが見つかりました。仲よくなるきっかけになりそうです。

「着任式・始業式」

大洲小学校の令和5年度がスタートしました。

久しぶりの学校でしたが、子どもたちは、期待に胸を膨らませた明るい表情で登校してきました。

楽しくなりそうな予感がするのか、新しいクラスの名簿に見入り、自然と笑顔になる子どもたち。

着任式では9名の教職員があいさつに立ちました。新しい先生との出会いに子どもたちも嬉しそうです。

「大洲小学校の児童は、とても元気があります。そして、校庭が広いので、先生や友だちとたくさん遊ぶことができます。是非、一緒に遊びましょう」と、児童の代表が歓迎のあいさつをしてくれました。

始業式では、クラス担任の先生の発表がありました。

子どもたちのドキドキしている様子やにっこり笑う笑顔があちこちで見られました。

今年度も、全教職員で力を合わせ、子どもたちのために全力で頑張ります。

「修了式・離任式」

一年間、よく学び、よく遊び、頑張りました。

自分ではなかなか気づかないかもしれませんが、皆、心も体も確実に成長しました。自信をもって、次の学年に進んでほしいと思います。

修了式の後、教室で、担任の先生から一人ずつ「一年間よく頑張りました」と、あゆみと修了証が渡されました。

そして、転出、退職される先生方の離任式を行いました。

大洲小学校での勤務の長短はありますが、子どもたちと過ごした時間は宝物のような時間でした。大洲小での日々を忘れず、転出先でも頑張ってください。

あっという間の一年間でした。ご家族の皆様、地域の皆様、今年度も、本校教育にご理解・ご支援いただき本当にありがとうございました。職員一同、心よりお礼申しあげます。

「おたのしみ会・お別れ会」

修了式前日、多くの学級が「おたのしみ会」を開いていました。

学級会で話し合い、レク係が中心となって企画し準備を進めてきました。

フルーツバスケット、ジェスチャーゲーム、ペットボトルを利用したボウリングなど、いろいろなゲームを楽しんでいました。中には、生演奏で椅子取りゲームやジャンケン列車をしているクラスもありました。

校庭でドッジボールをしているクラスもありました。

1年生:図工「こころのはなをさかせよう」

1年生は、新入生を迎える準備を進めています。

新入生が、小学校生活を楽しく元気に過ごせるようにと、「心の花」を描いて教室を飾る予定です。

めあては、『新入生に喜んでもらえるように、気持ちを込めて絵を描く』です。

どんな花だったら元気になったり楽しくなったりするか、花の形や色を工夫しました。

カラフルで、生き生きとした、元気いっぱいの「心の花」がたくさん咲きました。

新入生の喜ぶ顔が早く見たいです!

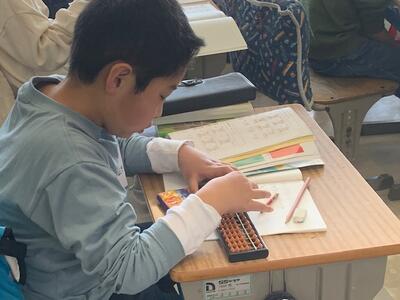

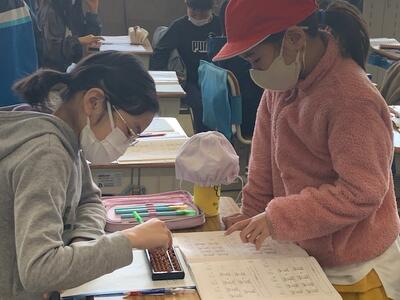

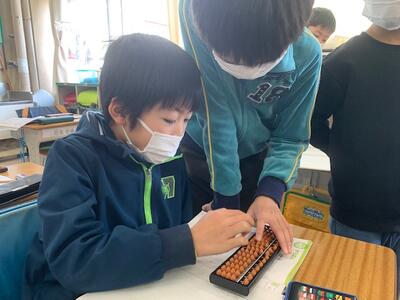

3年生:算数「そろばん」

3年生は、算数でそろばんの学習をしています。

そろばんで計算をすることは、位取りの理解を確かにし、計算力の向上につながると言われています。

2桁・3桁と数の入れ方を覚えたら、次はたし算と引き算です。

最初は繰り上がりのないたし算・引き算なので、簡単でした。

次に、繰り上がりのある足し算です。

繰り上がりのある足し算では、「10をつくる2つの数」の考えを使います。

そろばんの玉をどのように動かすか習いました。

「1繰り上がって、10の友達を取ります。」

「なるほど!」という子もいますが、慣れないうちは暗算のほうが楽なようです。

6年生:「卒業証書授与式」

82名の卒業生が大洲小を巣立ちます。

朝、いつも交差点などで登校時の見守りを続けていただいていた地域の方々が、出迎えてくれました。

証書授与後、入学時から今に至るまでのたくさんの思い出を回想し、皆で「呼びかけ」をしました。

圧巻だったのは「最後のチャイム」と「旅立ちの日に」の2曲の合唱。思いを込めた歌声に感動しました。

これからも「ご両親」を、そして、「支えてくれる人たち」や「仲間」を大切にし、実りある人生を歩んで欲しいと思います。

保護者の皆様、本日はお子様のご卒業、誠におめでとうございます。また、学校の応援団となっていただきましたことに、深く感謝し御礼を申し上げます。

6年生:「給食最終日」

今日は給食最終日。

6年生にとっては、小学校最後の給食。

お赤飯で卒業のお祝いです。

3年生までは、班で向き合って楽しくおしゃべりをしていた給食でした。

最後ぐらいはとも思いましたが、いつも通り前を向いて食べます。

それでも、楽しく給食をいただきました。

「栄養士さん、調理スタッフの皆さん、今日まで、おいしい給食をありがとうございました。ごちそうさまでした。」

明日は卒業式です。

ダンスクラブ:「ダンス発表会」

業間休みに、ダンスクラブが発表会をしました。

4年生から6年生までの15名のメンバーで、一年間頑張ってきました。

今日は今年度最後の発表会です。

たくさんの子どもたちが、体育館に集まってくれました。

「キャラクター」「ハビット」「メイクユーハッピー」「ジャンボリミッキー」以上4曲のダンスを披露しました。

大きな拍手で幕を閉じました。

ダンスクラブの皆さん、ありがとうございました。

6年生:家庭科「ゴミ拾い」

家庭科で学んできた「環境」の最後のまとめの授業です。

ボランティア活動として、江戸川の土手のゴミ拾いをしました。

1時間ほど土手を歩くだけで、意外とたくさん集まりました。

最近、ペットボトルや空き缶、吸い殻など、路上のゴミがなくなってきたなぁと感じていたので、少し驚きました。

「意外とたくさんあった」「意外と少なかった」

子どもたちの感じ方は分かれていたようです。

でも、自分たちの住む地域は、きれいであってほしいと感じたようです。

卒業式まであと3日です。

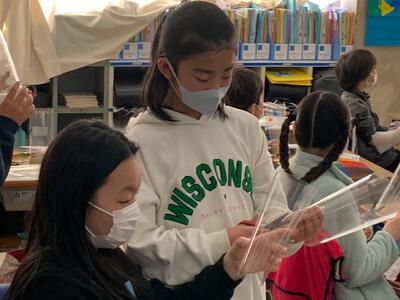

4年生:図工「ゆめいろランプ」

ステンドグラスをイメージしたランプシェードづくりに取り組んでいました。

透明な材料に、カラフルなセロハンや調光する飾りをつけました。

イメージを膨らませながら、取り組みます。

LEDライトをいれてランプの明かりをつけてみました。

暗幕のある部屋で光を落とすと、色の組み合わせを工夫したランプがきれいに光りました。

子どもたちからは、「わぁ~きれ~い」「天井にうつってるよ~」と歓声が上がりました。

素敵な光の世界を堪能しました。

6年生:「卒業前の調理実習」

卒業式の練習をした後、調理実習をしました。

調理するものは自由です。班で話し合って決めて、材料も持ちよりました。

ホットケーキ、クレープ、フレンチトースト、フルーツサンド、パフェ。

家庭科室が甘い匂いでいっぱいです。

いちごやりんごなど、フルーツで飾りつけます。そして生クリームたっぷり!

フルーツ飴をつくっている班もあります。縁日のものより豪華です。

ご相伴にあずかりました。とてもおいしかったです。

卒業式まであと7日です。

6年生:ボランティア活動「ペンキ塗り」

6年生は、卒業式の練習の後、時間を見つけてボランティア活動をしています。

クラスごとに分担して、遊具のペンキ塗りをしました。

6年間使ってきた遊具です。感謝の気持ちを込めながら、タイヤや丸太をきれいにしました。

カラフルに塗り上げました。下級生も喜んでくれると思います。

卒業式まであと8日です。

6年生:「卒業前の運動会」

6年生は、1・2時間目に卒業式の練習をした後、体操着に着替えて校庭に集合。

卒業式前の運動会を行いました。

「宣誓!私たち6年生一同は、クラス一丸となって、最後の運動会を全力で楽しむことを誓います!」

選手宣誓のあと、まずは「追いかけ玉入れ」です。

結果、1位1組、2位2組、3位が3組でした。

次は「綱引き」です。

白熱しましたが、3クラスともに1勝1敗で、引き分け。

最後の種目は「学級対抗リレー」です。応援にも熱が入りました。

1位3組、2位2組、3位1組でした。

3種目の結果、3クラスとも総合優勝でした。

閉会式で、学年主任から、

「勝っても負けても心の底から喜んでくれる。そんなみんなが大好きです!」と、お話がありました。

卒業式まであと9日です。

5年生:道徳「同じ空の下で」

世界にはたくさんの国があります。言語や文化も様々です。そして、そこには、子どもたちが住んでいます。

文化は異なりますが、子どもたちは、うれしいこともあれば、悲しくなることもあります。住むところが違っていても同じ子どもです。

しかし、世界のどこかでは5秒に1人、子どもの命が消えています。

主な原因は、栄養不足。

教室が、静かになってしまいました。

自分たちは、どう関わっていけばいいのか。

簡単に解決できる問題ではありませんが、

考えている姿が見られました。

3年生:図工「のこぎりひいてザクザクザク」

のこぎりの扱い方を学び、練習をしてきた3年生。

角材や棒を切ってできたたくさんの木片を、積んだり並べたりして作品を作っていました。

それぞれの木片の形を生かしながらボンドでつなぎます。倒れないようにバランスを取りながら、思い思いの形に組み立てていきます。

恐竜でしょうか。とても上手に組み立てました。お城を作っている子もいます。

子どもたちは、お互いに品評会をしていました。

◆千葉県教育委員会では、児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口を開設しております。

詳細につきましては、こちらをクリックしてください。