文字

背景

行間

校長室から

092 恥ずかしい(10/18)

毎月下旬頃にチェックのために学年だよりの原稿が回ってきます。9月下旬も、すでに教務主任や教頭の目を通っていますから気になる部分は多くはありません。そんな中で、月行事予定欄に朱で訂正が加えられていました。「スポーツの日」を「体育の日」と記載する学年がとても多かったようです。「名称が変わったのはいつからだっけ?」と、日記帳を1年前、2年前とめくってみました。昨年は東京オリンピックイヤーでしたから7月23日がスポーツの日。その前は、本来開催予定だった令和2(2020)年。どうもこの年に改称されたようです。

そして10月に入ったある日、自分で書いている校長室の行事黒板を見て恥ずかしくなりました。だって、10月10日の欄に「体育の日」と赤く書いてあるではありませんか。9月下旬に10月行事を書いていましたから、多くの職員・来客に見られていたことになります。まぁ、誰も気づかなかっただろうとさらっと流して、「スポーツの日」と書き換えたのでした。

話は変わりますが、普段使う私の便利商品はバッグハンガーです。鞄を床に置いておきたくない場所では、テーブルに引っ掛けて吊るしておけますし、普段は鞄の持ち手に掛けておくだけ。校長室でもプリンター台に掛けてあります。身なりや持ち物で人の印象が左右されることも少なくありません。そういう意味でも、目立たないけどいざという時に便利なグッズ、快適に使用できるアイテムって結構たくさんありそうです。私も、使いそうな物をポーチに入れて持ち歩きますが、整理されていないのでカバンがかさばります。ミンティア、爪切り、頭痛薬、リップクリーム、日焼け止めクリーム、鼻炎用噴霧薬、目薬…とあるわあるわ。半年以上使ってないものもあって、見られたら恥ずかしい!使用期限の過ぎた薬は処分します。

091 変わること、変わらないこと(10/17)

先日、地域の方からうれしい電話を頂戴しました。“新田2丁目の狭い路地ですれ違おうとしたときに、さしていた傘をすぼめてくれた子が二人いました。とても立派な行為です”と。5月の学校だよりで「江戸しぐさ」について記しましたが、「傘かしげ」と同じ。「よりよく生きるマナー」を子供たちがちゃんと実践できることを考えると、年齢には関係ないことを改めて思います。

さて、9月下旬、4年生対象に落語教室が行われましたが、その中で座布団にも前後ろがあるという話を初めて耳にしました。縫い目のない方が前で、お客さんとの縁が切れないようにという思いが引き継がれているのだそうです。

そうこうするうち、10月に入って三遊亭圓楽師匠が亡くなりました。50年以上の歴史がある『笑点』を長く支えてきた一人です。現在の最古参は、林家木久扇(元 木久蔵)師匠です。座布団運びの山田隆夫さんも長いのですが6代目。その山田隆夫さんがバンド「すうとるび」のメンバーだったことを知る人は数えるほどになってしまったのかもしれません。

9日の朝日新聞日曜版に食品用ラップに関する記事がありました。日本でラップが初めて登場したのが1960年で、「クレラップ」と「サランラップ」といいますから60年以上の長寿商品です。最初はさっぱり売れなかったのが、冷蔵庫の登場とともに売り上げを伸ばしたといいます。ただ、このラップのルーツが軍需品だったとは…。第2次世界大戦下のジャングルにおいて、靴の中敷きにして水虫防止にしたり、弾丸や火器を湿気から守ったりするために重宝されたと知りました。

そういう目で台所、いやキッチンの抽斗を開けてラップを取り出します。「NEW」クレラップとして売り出したのが30年以上前なのに、パッケージには相変わらず「NEW」の文字?実は、常に目にはつかない改良・調整を地道に加えて今に至るようですので、「NEW」もまんざら嘘ではありません。最近では災害時にも役立つ必須アイテムにも数えられているラップが、急に偉く見えてきました。

090 鉄道開業150年(10/1)

NHKが、隙間時間で鉄道の歩みを映像で見せてくれるときがあります。遠い昔だけど懐かしさがこみ上げてきます。渋谷駅から三軒茶屋方面へ走っていた緑色の路面電車を芋虫電車と呼んでいたのは今は昔。

今日は鉄道開業150年目という節目の日です。明治5(1872)年の今日、新橋や横浜(現桜木町)の停車場で開業式が行われ、翌日から旅客列車の運転が始まりました。当然、蒸気機関車です。煙を噴き上げながら走る様子は、まさに文明開化の象徴だったはずです。それから150年が経つのです。各地、あるいは鉄道会社、テレビなどで様々な催しがあります。

私が育った八千代市の足は京成電車・バスオンリー。ストライキや悪天候などで運休すると、陸の孤島と化すのです。そんな京成電車の車両の色も今のステンレスカラーとは違った2色編成。ベージュと赤を中心にした車両とくすんだ深緑というかグレーというか不思議な色の車両の2つ。後者は行商列車としても使われていました。

祖母と一緒に出かけると、祖母は草履を脱いで窓のほうを向いてシートに正座をするのです。そして、外をじっと眺めて時々話しかけてくれたのを不思議な気持ちで見ていました。車窓からの景色を単に楽しんでいたのかどうかは不明ですが、家が少ない時代ですから遥か遠くまでが見晴らすことができたのです。

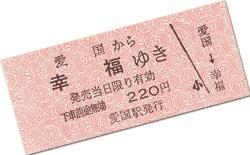

切符も改札で駅員さんが鋏で切ってくれます。この駅員さんグッズのようなおもちゃを買ってもらって弟と駅員ごっこをしたことも思い出されます。また、中学生のころに「幸福ゆき」の切符が大ブームになったことがありました。今も抽斗の中で静かに眠っています。

石橋正次さん歌う♪夜明けの停車場に~降る雨は冷たい~♪というフレーズを思い出しました。こんな歌や『いい日旅立ち』(山口百恵)を口ずさみながらの寝台特急の旅なんてものもいいなぁ~。

089 時代とともに(10/13)

サッカーなどのスポーツで、競技者の交代や負傷者の怪我の程度の判断あるいは搬出などによって空費された時間を指す通称があります。私がサッカーに関わっていた頃は、「ロスタイム」という言い方をしていました。これは、和製英語です。その後、「インジュアリータイム」(負傷分の時間)と呼び方が変わり、今では「アディッショナルタイム」(追加時間)と言われます。こうした時間帯に得点が入るなどという劇的な場面をプロサッカーではよく目にします。

ものの呼び名は時代とともに変わっていきます。サッカーの「自殺点」は、「オウンゴール」が普通です。身に着けるものでは、「とっくりのセーター」とか「ズボン下」なんて言ってしまう私は生きる化石。「タートルネック」「レギンス」なんて言葉がすぐに出てきません。

他にもいろいろあります。『ねずみくんのチョッキ』という絵本がありますが、「チョッキ」なんて使いません。今は「ベスト」でもなく、「ジレ」というようです。「ランニング」は「タンクトップ」ですし、「Gパン」は「ジーンズ」、さらには「デニム」です。「コール天」はわかるでしょうか。「コーデュロイ」のこと。これからの季節お世話になる「ニットキャップ」は昔、「正ちゃん帽」でした。上着を掛けておく「ハンガー」は「えもんかけ」、「J-POP」は「歌謡曲」と言ってほしい。

自分の体も古くなりますから、聴こえない場面が多くなり、とてもストレスと劣等感を感じるようになりました。そこで、少し前から補聴器を装着し始めました。以前も試したことが何回かありますが、AI機能も搭載されて進化著しいといった感じです。正常の聴力に戻ることは叶いませんが、自分のほしい音が今以上に聴こえるようになるまで、まだまだ調整と慣れるための時間が必要みたいです。人生のこれからの時間は決してロスタイムとは思いませんし、アディッショナルタイムにもまだ早いので、ゆっくり補聴器ともつき合っていきたいと思います。

088 どっち?(10/12)

次のような話を目にしました。

子供にバスケットボールを教えていて、フリースローの成功率を上げたいと考えたコーチがいるとします。Aコーチは、正しいシュートの仕方を丁寧に教えます。Bコーチは、フォーム等にはこだわらず10本中10本が決められるように何度も繰り返させます。正しいシュートの方法を身につけることが大事か、形より決められるという結果を重要視するか。筆者は後者のBと主張しています。

シュートフォームの良さはフリースローの成功につながることはありますから、私はAさん寄りの指導をしてきました。でも記事には、「コーチにとっての正しい方法が、子供にとって正しい方法であるとは限らない」「バスケのシュートは、正しい方法が一つではない」とあります。

これは学習にも通じそうです。例えば算数で、4×7のかけ算の問題をどのように解くのかが大事か、それとも正しい解答にたどり着くことが大事か、という問いになります。正しく28を導くには、様々な正しい方法があります。九九で導いたり図に表したり、あるいはたし算に直したり…。つまり、正しく解くことができたならば、いろいろな方法のどれか一つあるいは複数を適用している証拠となります。より効率的と考える求め方に到達するかどうかはあまり問題ではないといえます。

この記事では、「親や教師が、子供がどう考えているかを重視しすぎて、子供が正しい解決策にたどり着いているかを十分に見ていないときに間違いが起こる」と指摘しています。さらに、「結果にもっと焦点を当てて、学習プロセスにはあまり焦点を当てないようにしたい」とも。「結果がすべて」と言って「プロセスを無視」しているように聞こえますが、実はそうではないようです。プロセスを限定することに異を唱えているのではないでしょうか。

学習の中では、様々な方法があり、それを友達と交流することを行います。ただ、あるやり方がまるで一番であるかのようにまとめたり、特定の解法でないと丸がもらえなかったりすることを諫めているように思うのです。皆さんはどうお考えでしょう?