文字

背景

行間

校長室から

072 迷信(9/15)

夏に父の新盆の法要を行いました。毎回、住職の法話を楽しみにするのですが、今回もうなずきながら聞き入りました。その中から「迷信」について。

蛇はナメクジを恐れ、ナメクジは蛙を恐れ、蛙は蛇を恐れるとする故事から転じて、三者が互いに牽制しあって身動きがとれない状態を「三すくみ」、あるいは「三つ巴」と言います。この場面を田んぼの畦道で目にしてしまったある男が、「この場面を見るときっと悪いことが起きる。長生きできない」という迷信を思い出し、心配になって一休和尚に相談したそうです。食事が始まるときでしたが、一休さんはその男を招き入れ、膳まで用意させました。そして、「私がよいと言うまで食事に箸をつけるでないぞ!」と言いました。みんながおいしそうに食べるのを男はじっと見ています。いつ「どうぞ」と言ってくれるか心待ちにしていましたが、一向に声がかかりません。しばらくすると、皆は食べ終わって片付けが始まります。そして一休さんは、「客人の食事も片付けなさい」と言うのです。男は不思議でなりません。それが顔に出たのか、そのあと一休さんはこう言ったのです。「あなたは、三すくみを見ただけで長生きできないと思ったのですよね?ならば、料理も見ただけで腹が満たされるのではないですか?」と。 住職の話は、迷信に心が奪われてしまうことを諫める話だったようです。小さい頃は「火遊びすると寝小便をするよ」と言われたことを思い出します。住職の話を聞いた今も、やっぱり霊柩車を見ると親指を隠しますし、夜に爪を切ることは避けている私です。

最後に、背中を押してもらえたり、妙に納得してしまったりする言葉を5つ。

■晴れの日は枝が伸びる。雨の日は根が伸びる。

■置かれた場所で咲けないときは 逃げてもいいよ、咲けるところへ。

■失敗しなかった1日は、何もしなかった1日だ。

■思った通りにはならないが、やった通りにはなる。

■したい人1000人、始める人100人、続ける人1人。

071 おにぎり(9/14)

家の階段をのぼりながら、「♪ボバンババンボン…ブンバボンいつもおいらは泣かない~♪」と歌っていると、「それって、嘘つき少年の話だよね」と言います。いえ、違います! 1963年から約2年間放映されたアニメ「狼少年ケン」の歌です。狼少年ケンを、「オオカミが来たぞ~」と何度も嘘を触れ回る寓話と混同されては困ります。でも、知っている人は少ないのだろうなぁ。

コンビニおにぎりの人気者は、ツナマヨや紅鮭、明太子、昆布、梅干しといったところでしょうか。私の場合、貧乏人根性丸出しでとにかく安いものをセレクト。たまに筋子なんて文字を見つけたときは手に取ってしまいます。ニーズに敏感で、売上げに大きく貢献しているのではないでしょうか。

そのコンビニ業界では個性派おにぎりが相次いで登場しているといいます。中には300円を超えるものまであるようです。のり弁の具材やお子様ランチをおにぎりにするとか、豚骨ラーメンにぎりなど、従来の常識を完全に覆す商品ばかり。物珍しさで飛びつかせるだけでなく、また楽しみたいと思わせることが大事。でも、おかずも一緒に摂れるなら忙しい人の栄養バランスにはもってこいかもしれません。

さて、夏の終わりから感染者数が減っていますが、この夏のコロナ感染者数の増加は凄まじいものでした。昨年の日記にメモされた感染者数なんてかわいいものでケタが違う。一方、行動制限はなし。とはいうものの旅行や観光は避けたくなります。必然、家での活動が多くなります。どこにも行かなかった夏休みは、小さな庭に七輪を出して肉とビールでささやかな幸せに浸りました。虫よけスプレーをつけて、蚊取り線香を焚いて、明るいうちから開始。最後は梅干しのおにぎりに海苔を巻いて〆…と思ったら、「もう十分食べたでしょ」と。もう1~2回、炭のにおいを楽しみたいなぁ。

070 新エチケット?(9/13)

夏場のマスク生活はとにかく暑いし蒸れる!ひと頃より涼しく感じる今でさえ、時々外して口の周りの汗をぬぐいます。3年前まで、マスクは帽子やサングラス的な立ち位置?でした。人前では外すのが、一般的に失礼のない応対と考えられますから、コートの類いと似ているかもしれません。花粉症や風邪、衛生に特化された職種など使用場面が限定されていましたから、人に挨拶するときには一旦マスクをとるのがその扱いでした。ところが、このマナーというかエチケットが180度の転換を見せたから、あら大変!でも、それがスタンダードになった昨今を驚くべきでしょうか。コロナ終息後もマスク生活を続けたいと考える人が4割もいるという調査結果もあるようです。

校長室で仕事をしているときは一人ですからマスクを必要としません。よって、机の上に置きっぱなし。ドアをノックする音に続いて職員が入ってきて、慌てて着用するのは毎度のこと。この外したマスクにもマナーがあるとマナー講師の諏内さんは言います。「着けているマスクは誰に見られても問題ありませんが、いったん外したマスクは清潔感が感じられないため、人目につかないようにするのが理想です」と。飲食店で外したマスクをテーブルにポンと置いておくことはNG。バッグやポケットにしまうのが気遣いらしいのです。マスクケースに入れるという配慮も必要ですし、その場合も人目つかないようにした方がスマートなようです。こんなことに無頓着な私は、いつも机上に置きっぱなし。ただ意識(行動)の継続は大事です。(参考:諏内えみ「愛されるふるまい」)

日中はまだ暑い日が続きそうですので、マスクをしない方がよい場面があると思われますから…。

069 発酵食品(9/12)

2年生の廊下に夏休みのできごとを絵日記にして掲示されています。楽しかったことが行間から滲み出ています。読んでいると、「…しかも泊りだったので、ますます…」「久々に旅行に行ったので…」「うまくなるコツの一つ目は…二つ目は…」「お墓の前で手を合わせると、おばあちゃんの声が聞こえてくるようでした」などの表現に目が留まります。1年生とは違った、成長が見てとれます。

さて、香取郡にある道の駅「発酵の里」へ行きました。醤油や味噌、酒粕など発酵食品や麹製品を扱う珍しさに誘われて…。買ったのはオリジナルの「しょうゆ糀DEスパイスカレー」。一度食べたらクセになる本格派発酵スパイスカレーという謳い文句に心が揺れて。でもおいしかったです。また食べたいと思ったくらいですから…。ただお値段は540円。スーパーのレトルトの2倍です。安ければ4~5箱買えます。

発酵は、微生物による有益な作用ですが、「腐敗」とは紙一重という感覚があります。健康によいとされる発酵食品の歴史は、紀元前五千年頃に牛乳から偶然できたヨーグルトが世界初といわれます。日本に目を向けると、最も古いとされるのが奈良時代の瓜の塩漬けですが、それ以前にも存在していたと考えられるようです。

日本酒やワイン、味噌、醤油、納豆、キムチ、くさや、ソーセージなど代表的な発酵食品は数々ありますが、くず餅やナタデココも仲間だということを初めて知りました。くず餅は小麦粉に乳酸菌を混ぜて発酵させ、ナタデココは原料のココナッツ果汁に酢酸菌を混ぜて発酵させるそうです。ゼリーのように固めただけなのかと思っていました。

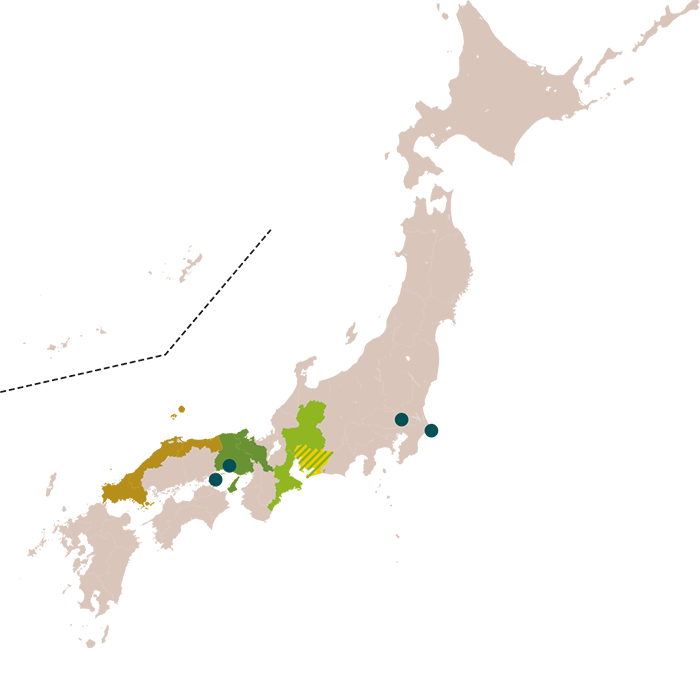

ちなみに、ウェブ上に『料理王国~日本発酵地図~』というページを見つけました。そこにあった日本地図。●は濃口醤油の産地、塗られている部分は薄口醤油、たまり醤油、白醤油などです。主な産地が西日本に偏り、東日本では野田と銚子のみ。「千葉県ってすごいじゃん」と改めて思ったのです。これって、4年生の社会科のネタに使えないかなぁ?

068 カミナリ様(9/9)

昨日の早朝の嵐は凄かった。稲光で明るいのか防災ニュースがスマホに届いた明るさなのかわかりません。夜中、市川市にも洪水警報が発令されたくらいですから…。

さて、ピカッと光ったと思うとすぐに大きな音が鳴り響く雷は、年齢を問わず怖いものです。最近頓(とみ)に、大気不安定による雷鳴・落雷が何度もあります。2学期始業式の日も教室に雷鳴が響きました。昔は、金属製のものを身に着けていると雷に打たれるとか、お腹を出して寝るとカミナリ様に臍を取られるとか言われたものです。近年は、雷の怖さや身の守り方を訴え続けたからか、雷に打たれて亡くなったという報道はめったに聞かなくなりました。

雷といえば停電がつきものだった半世紀前。頻繁に電気が消え、母がブレーカーを上げに席を立ち、祖母がロウソクを取りに行っていたことを思い出します。ロウソクは生活必需品で、どこの家庭にも箱入りで常備されていたはずです。夜、ロウソクの炎の下の食事なんて当たり前でした。大人になって、キャンプ場でひどい雷に遭ったときは、クルマに避難して幼い子を抱いて一晩を過ごしたこともありました。 雷鳴が聞こえるなど雷雲が近づく場合は落雷も迫っていますので、速やかに安全な場所へ避難することが必要です。子供たちが登下校中だったり屋外で遊んでいる最中だったりする場合もあれば、下校時刻前ということもあります。状況に応じては、子供をしばらく学校に留め置きますから、無理なお迎えは控えてください。それ以上に、対処法をしっかり確認して考えて行動できるようにすることが大事。

こんなことを記しながら思い浮かんだのが、いかりや長介さんと高木ブーさん、仲本工事さんが黒・緑・赤色のカミナリ様に扮して、雲上で愚痴を言い合うドリフのコント。名物だったように思います。なつかし~。

遠雷や はづしてひかる 耳かざり(木下夕爾)

まだまだ雷鳴轟く日がありそうな気がします。