鬼高小のニュース

授業風景95 フードロスタイサク 確かな学力:探究的な学びの推進

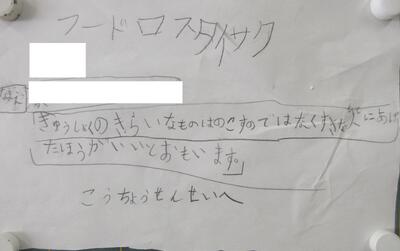

昨日の朝会で、5年生の代表が「フードロスをなくす」ため、全校児童に向けて訴えかけましたが、早速、その効果がありました。お昼前に、1年生の子どもが渡したい手紙があると校長室に来ました。その手紙を見ると「フードロスタイサク」と書かれていました。フードロスを無くすために自分でどうしたらいいのか考えてくれたようでした。その手紙には「きゅうしょくのきらいなものはのこすのではなくすきな人(ひと)にあげたほうがいいとおもいます。」と書かれていました。うれしい気持ちでいっぱいになりました。

2月の全校朝会

今日は2月の「全校朝会」を行いました。体育館がエアコン設置工事中だったため、久しぶりの全学年揃っての朝会となりました。昨日からエアコンも使えるようになり、あまり寒さを感じることなく過ごせました。子ども達は久しぶりの朝会にもかかわらず、静かに落ち着いて参加していました。校歌をみんなで歌い、校長先生の話、5年生からの発表、表彰を行いました。校歌を聞きながら、今日も元気に歌っているなと嬉しく思いました。

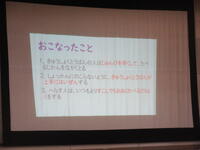

校長先生の話は「当たり前のことを当たり前にできるようになってほしい」という話でした。(詳しくは「校長の思い」に載せてあります。)5年生の発表は、総合的な学習の時間に学習したSDGSの中の「フードロスを無くそう」という発表でした。内容は、「給食の残菜を調べ、フードロスを全校で無くしていこう」というもので、全校児童に訴えかけました。

【校 歌】 【校長先生の話】

【5年生の発表】

授業風景94 6年被爆体験講話 確かな学力:保護者・地域と連携した学びの推進 体験活動の充実

1月27日(火)に「被爆体験講話」を行いました。講師の方は市川市在住で「ノーベル平和賞」を受賞した、日本原水爆被害者団体協議会の方です。講話では、ご自身が広島で被爆した壮絶な体験談を絵や写真、資料を基にお話ししてくださいました。話を聞いている子ども達も、講師の先生に真剣に向き合い、最後まで静かに話に耳を傾けていました。子ども達にとって「命と平和の尊さ」「当たり前の日常のありがたさ」を学ぶよい機会となりました。

お話を聞いていて、講師の先生が語っていた「知ること、知っていることが大切です。そして知っている人が繋いでいくことが大切です」という言葉が強く私は心に残りました。

授業風景93 国語(2年) 確かな学力:言語能力の育成 体験・交流活動の充実

本日、2年生全員で「百人一首大会」を行いました。国語の学習で各クラスでは取り組んできましたが、本日は「大会」ということで1グループ各クラス1名入り、3人から4人で行われました。最初にみんなで進め方の確認したのち、百人一首が始まりました。「うた」を詠んでくれるのは、学校司書の先生です。子ども達は声を一言も出さずに、読み上げられる「うた」に耳を澄まし、下に広がる札に全集中していました。百人一首大会が終わった後で、子ども達に感想を聞くと「何枚取れた!」「一枚しか取れなかった!」「緊張しなかった!」「面白かった!」など、充実した時間を過ごせた様子でした。

授業風景92 交流(1・6年) 確かな学力:体験・交流活動の充実

1時間目に廊下に出ると、6年生の児童が大勢1年生の教室の前の廊下に集まっていたので、なんだろうと担任に聞くと、「卒業おめでとう集会」に向けて1年生が6年生のペアのお兄さんお姉さんの似顔絵を描くための写真撮りの時間でした。写真撮りの様子を見ていると、タブレットの使い方をサポートしたり、一緒にポーズをとって写真を撮ったり、写真を撮りやすいようにしゃがんであげたりと、優しい6年生の姿がいっぱい見られました。どんな、似顔絵になるか楽しみです。

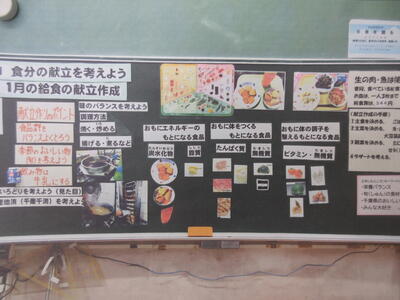

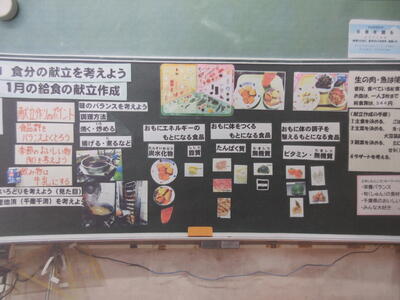

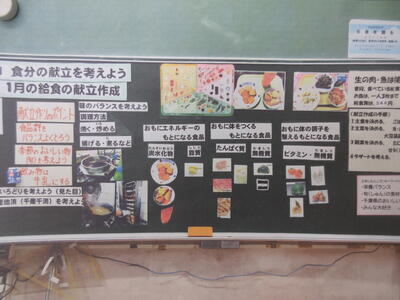

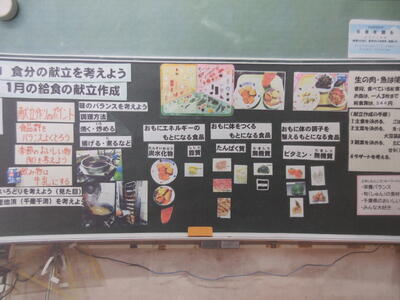

授業風景91 家庭科 給食の献立づくり(6年)健やかな体:食育の推進

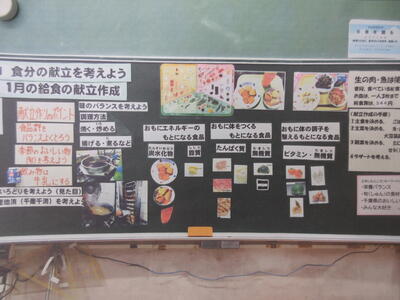

6年生の家庭科の授業で「食の大切さ」について学習しました。この学習では、栄養教諭が授業を行い、①私たちが健康を保つためにはどのような食生活にしたらよいのか。②栄養のバランスがよい食事は、どのようにしたらよいのか。について学習をしました。その学習の中で、グループごとにテーマを決め、給食の献立を考えました。各クラス、力作ぞろいでしたが、その中から各クラス1グループの献立メニューが給食に出されます。

本日は、6年5組の献立でした。献立テーマは「栄養たっぷり給食」です。お昼の放送では、献立を考えたグループの子ども達が献立紹介をしてくれました。見るからに栄養がありそうなメニューでした。唐揚げは大きくふっくらしていて、キムたくご飯は、食欲をそそる味でした。今回で6年生の代表献立メニューは終わりですが、6年生の皆さん、おいしく、栄養のある給食メニューを考えてくれてありがとうございました。

〇【授業の様子 黒板】

〇今日の献立【キムたくごはん・牛乳・とり肉のから揚げ・わかめスープ・フルーツポンチ】

あいさつ運動 計画代表委員会 鬼高小5つのかぎ:「あいさついっぱい」のかぎ

先週と今週は、計画代表委員会による「あいさつ運動」を行っています。毎朝、三か所の校門に子ども達が立ち、登校してくる児童に、笑顔で「おはようございます」と元気よくあいさつしています。本日も、元気よくあいさつしていました。気持ちの良い挨拶をしてくれた児童には、シールを配るなど、少しでも気持ちの良い挨拶がふえるように工夫もしています。シールをもらうと「やった」と喜んでいる児童もいました。

授業風景90 体育/生活科 ひだまり学級

ひだまり学級の校庭での活動の様子です。一つのグループは、体育でトラックをゆっくり自分のペースで走っていました。もうひとグループは、凧あげをしていました。凧あげでは、協力して活動する姿が見られました。低学年のお友達が走り始めると、高学年のお兄さんが、凧をタイミングよくはなしてあげ、凧がうまく風を受けてあがっていました。

授業風景89 生活科(1年) 確かな学力:体験活動の充実

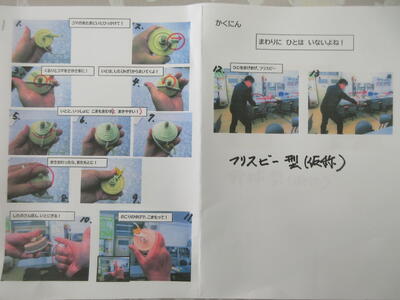

1年生の昔遊びの学習(生活科)については以前紹介しましたが、本日はちょうど「コマ回し」を行っていたので紹介します。(私はコマ回しの講師として参加しました。)自分の小学生のころを振り返ると、毎日のように友達と回していた記憶があります。

子ども達は慣れてくればどんどん自分で回せるのですが、始めのころは、「糸をどこからどっちにどうやってまけばいいのか。」「コマをどう持てばいいのか。」「糸のどこを持てばいいのか」「どう投げればいいのか。」など、わかりませんよね。この時も初めはクラスの半分近くが回せませんでしたが、「手作り資料(校長作)」と「リズム歌」風にコツを伝えながら、確認しながら教え、何回か練習すると、回せる子ども達がどんどん増えていきました。回せなくて不安げだった顔も、回せるようになってくるととびっきりの笑顔に変わっていました。コマ回しの短い時間でしたが「できなかったことが、諦めずに挑戦してできるようになることで、自信になり、やる気が出る姿」を間近で見られてとても嬉しかったです。

授業風景88 休み時間の様子(低学年) 健やかな体:体力向上・運動機会の確保

本日の業間休みの校庭です。今月は水曜日の業間休みは「低学年」の日になっています。2時間目終了のチャイムが鳴ると、多くの子ども達が校庭に出てきて遊んでいます。今日も寒かったですが、寒さなんかお構いなしで元気に走り回っていました。どんな遊びをしているのか見てみると、「ドッジボール」「鬼ごっこ」「鉄棒」「上り棒」「うんてい」「タイヤ跳び」「縄跳び」「パスあそび」「ブランコ」など、実にいろいろな遊びをして体を動かしていました。上り棒では「はだし」になって、上まで登ろうとしている子ども達もいました。

授業風景87 家庭科 給食の献立づくり(6年) 健やかな体:食育の推進

6年生の家庭科の授業で「食の大切さ」について学習しました。この学習では、栄養教諭が授業を行い、①私たちが健康を保つためにはどのような食生活にしたらよいのか。②栄養のバランスがよい食事は、どのようにしたらよいのか。について学習をしました。その学習の中で、グループごとにテーマを決め、給食の献立を考えました。各クラス、力作ぞろいでしたが、その中から各クラス1グループの献立メニューが給食に出されます。

本日は、6年3組の献立でした。献立テーマは「あたたかい給食」です。お昼の放送では、献立を考えたグループの子ども達が献立紹介をしてくれました。豚丼と味噌汁で一気に体が温まり、満腹感でいっぱいになりました。また。献立に「ごま和え」を入れるところが渋いと思いました。1月26日(月)は6年5組のグループが考えた献立が給食に出されます。

今後の6年生献立の予定: 1月26日(月)・・5組

【授業の様子 黒板】

今日の献立【豚丼・牛乳・ごま和え・味噌汁・リンゴ】

授業風景86 体育(2年) 健やかな体:体力向上 豊かな心:学級経営の充実

2年生の体育は今「ケンパー遊び・リレー・なわとび」をしています。本校は学級数が多いので、校庭での体育は2クラスが行いますが、参観したときは、1クラスは、子ども達が手をつないで輪になり、「なあべぇー、なあべぇー、そーこぬけー・・・・・・・」と言いながら昔遊びをした後、コーンを置いてリレーをしていました。もう一つのクラスは、「ケン・ケン・パー」を取り入れた運動をしていました。ケンパー遊びを見ながら、体育、スポーツはリズムと密接に関係しているんだなあと改めて思いました。

授業風景85 家庭科 給食の献立づくり(6年) 健やかな体:食育の推進

6年生の家庭科の授業で「食の大切さ」について学習しました。この学習では、栄養教諭が授業を行い、①私たちが健康を保つためにはどのような食生活にしたらよいのか。②栄養のバランスがよい食事は、どのようにしたらよいのか。について学習をしました。その学習の中で、グループごとにテーマを決め、給食の献立を考えました。各クラス、力作ぞろいでしたが、その中から各クラス1グループの献立メニューが給食に出されます。

本日は、6年1組の献立でした。献立テーマは「ザ 中華」です。お昼の放送では、献立を考えたグループの子ども達が献立紹介をしてくれました。いかにも中華という献立で、イカの香味揚げはサクッと香ばしく、チャーハンはチャーシューたっぷりでボリュームがありました。今後ほかのクラスの献立も給食に出されますので、その都度紹介していきたいと思います。

今後の6年生献立の予定: 1月21日(水)・・3組 1月26日(月)・・5組

【授業の様子 黒板】

今日の献立【チャーハン・牛乳・いかの香味揚げ・もやしのナムル・中華スープ・はなみかん】

授業風景84 家庭科(6年) 健やかな体:食育の推進

6年生の家庭科の授業で「食の大切さ」について学習しました。この学習では、栄養教諭が授業を行い、①私たちが健康を保つためにはどのような食生活にしたらよいのか。②栄養のバランスがよい食事は、どのようにしたらよいのか。について学習をしました。その学習の中で、グループごとにテーマを決め、給食の献立を考えました。各クラス、力作ぞろいでしたが、その中から各クラス1グループの献立メニューが給食に出されます。

本日は、6年2組の献立でした。献立テーマは「みんな大好き給食」です。お昼の放送では、献立を考えたグループの子ども達が献立紹介をしてくれました。カレーは大人気のメニューです。ちょっとスパイシーなカレーに、甘いフルーツヨーグルト和え、栄養たっぷり海藻サラダでパワーが出ました。ほかのクラスの献立も今後給食に出されますので、その都度紹介していきたいと思います。

今後の6年生献立の予定: 1月20日(火)・・1組 1月21日(水)・・3組 1月26日(月)・・5組

【授業の様子 黒板】

今日の献立【カレーライス・牛乳・海藻サラダ・フルーツヨーグルト和え】

【各グループの考えた献立表が家庭科室前に掲示されています】

授業風景83 抜き打ち避難訓練(全校) 安全教育の推進:防災教育 避難訓練の充実

本日、業間休みの時間に「避難訓練」を行いました。本日の避難訓練については、子ども達には伝えていません。抜き打ち訓練の目的は、①予告なく地震発生の放送を聞いて第1次避難行動ができること ②休み時間に地震発生時の第1次避難方法を確認すること③いろいろな場所での地震発生時の身の守り方を確認することなどです。私は校庭の隅で全体の動きを確認していましたが、放送が始まると全員校庭の真ん中にすばやく集まり、静かに待機していました。教職員は笛を鳴らし、子ども達に避難をうながしながら、安全確認を行っていました。

【校庭の様子】

【校内の様子】

授業風景82 総合(4年) 確かな学力:体験・交流活動の充実 地域と連携した学びの推進

4年生は総合的な学習の時間で「日本の伝統文化の発見・発信・魅力」の学習をしています。その活動の一つとして、「茶道」の体験学習を昨日と今日行いました。場所は畳のある鬼高公民館の一室をお借りし、茶道教室の講師の方をお呼びして体験を行いました。茶道についてお話があり、畳の上での正座や茶道の所作、茶器の使用など日常ではなかなか味わえない日本の伝統文化の体験を行うことができました。「日本の伝統文化」は素晴らしいと思います。子ども達にもその良さを実感し、その魅力を伝えていってほしいと思います。

授業風景81 家庭科(6年) 健やかな体:食育の推進

6年生の家庭科の授業で「食の大切さ」について学習しました。この学習では、栄養教諭が授業を行い、①私たちが健康を保つためにはどのような食生活にしたらよいのか。②栄養のバランスがよい食事は、どのようにしたらよいのか。について学習をしました。その学習の中で、グループごとにテーマを決め、給食の献立を考えました。各クラス、力作ぞろいでしたが、その中から各クラス1グループの献立メニューが給食に出されます。

本日は、6年4組の献立でした。献立テーマは「元気いっぱい給食」です。お昼の放送では、献立を考えたグループの子ども達が献立紹介をしてくれました。とても豪華で、おいしく、私も食べましたが、おいしくて「あっ」という間に食べてしまいました。元気がいっぱい出ました。ほかのクラスの献立も今後給食に出されますので、その都度紹介していきたいと思います。

※栄養教諭とは、小中学校で「食」の専門家として、子どもたちへの食育指導と給食管理を一体的に行う教員です。単に栄養士として給食を作るだけでなく、授業で栄養や食習慣を教えたり、アレルギーや偏食を持つ児童生徒を個別指導したりと、食に関する教育の中心的な役割を担います。

【授業の様子 黒板】

今日の献立【わかめごはん・牛乳・ヤンニョムチキン・ツナときゅうりのゴマ酢和え・卵スープ・リンゴのタルト】

【各グループの考えた献立表が掲示されています】

授業風景80 算数(5年) 確かな学力:探究的な学びの推進

「円と正多角形」の学習をしています。参観した授業では、実際に折り紙を折って、いろいろな正多角形を作ってみる学習でした。教科書で学んだことを、実際に長さや角度を測り、実際に自分で正多角形を作りながら確認していました。

授業風景79 生活科(1年) 確かな学力:体験活動の充実

1年生の生活科では今昔遊びの学習をしています。先日は、コマ回しの活動を行い、今回は校庭で、凧揚げを行っていました。凧は自分で作ったものです。校庭では、子ども達が高くあげようと糸を引っ張って走り回っていました。なかには、お友達の凧と絡まってしまい、ほどこうとがんばっている児童も見受けられました。授業が終わって教室に戻ってきた子ども達に感想を聞くと「走ると高く揚がって楽しかった。」「くるくる回ってしまった。」「自分の凧が揚がって嬉しかった」など、満足げな感想がいっぱい聞かれました。

授業風景78 書初め 確かな学力:言語能力の育成 体験活動の充実

先週から、各学年、「書初め」の活動が行われています。1,2年生は硬筆(ペンを使った書初め)、3年~6年生は「毛筆」(筆を使用した書初め)です。今年は3年~6年生は体育館工事で体育館が使えないため、学年ではなく、クラスごとに実施しています。毛筆での書初めは、机ではなく床に、そして半紙ではなく長い書初め用紙を敷いてやるので、いつもより増して一人ひとり、手本を見ながら集中して丁寧に文字を書いていました。

授業風景77 体育 ひだまり学級 健やかな体:体力向上

ひだまり学級の体育の様子です。ジョギング後、長縄をみんなで行っていました。教師が縄を回しますが、状況に応じて、ゆっくり回したり、縄の高さを変えたり、または跳べる児童についてはリズムよく回したりするなど、子ども達がうまく跳べるように回していました。うまく跳べた時の子ども達の嬉しそうな顔は忘れられません。連続跳びにもチャレンジしている子ども達もいて、何人かは上手にできていました。子ども達の跳ぶ様子を見ていましたが、入るタイミンング、跳ぶタイミング、縄から出るタイミングなど、いろいろなことを考えて跳んでいるんだなあ(チャレンジしているんだなあ)と改めて感じました。

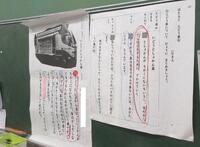

授業風景76 国語1年 確かな学力:言語能力の育成

廊下を歩いていると、1年生の子ども達が廊下の掲示板に何かを貼っていました。よく見ると、国語の「はたらくじどう車」「『のりものカード』でしらせよう」の学習活動でまとめた一人一人の学習プリントでした。プリントにまとめる前には、文の簡単な構成(「やくわり」「つくり」「もっとくわしく」)を学習し、それをもとにまとめたプリントには、一人一人自分で選んだ「しどう車」についてわかりやすくまとめられていました。プリントには「とっておき情報」の紙が貼ってありその後ろには、大切な情報がいっぱい隠れていました。

授業風景75 国語 4年 確かな学力:言語能力の育成

4年生のクラスを覗くと、学習プリントを使い、国語辞典で故事成語を調べる活動を行っていました。プリントには「読み方、成り立ち、意味」を書く欄があり、子ども達は一生懸命、辞典とにらめっこをしてプリントに書き込んでいました。ちなみに、参観したときは、「五十歩百歩」「漁夫の利」など調べていました。今は、何かを調べるときは、スマートホンやパソコン、タブレットを使いすぐ調べられますが、子ども達が辞書を引いて調べる姿をじっと見ていて、辞書を使って調べる過程に「いろいろな力」を伸ばす要素がたくさん含まれているなと感じました。

授業風景74 学級活動 豊かな心:学級経営の充実

冬季休業が終わり、今日からまた「元気な声」が学校に戻ってきました。子ども達の様子を見ようと各クラスを回ると、いろいろな学級で学級活動が行われていました。冬休みにそれぞれどんなことをして過ごしたかみんなで発表したり、ビンゴ形式のゲームをしながらグループで話したりしていました。また、ほかのクラスでは学習と生活の「新年の目標」を立てている姿も見られました。各学級で子ども達同士が自然と関わりあいが持てるような活動を取り入れながらスタートさせていました。

【今朝は氷がはっていました】

【学級活動の様子】

冬休み前終業式

体育館工事のため、オンラインでの終業式となりました。校歌をみんなで歌った後、校長先生の話、生徒指導の先生の話そして、表彰がありました。校長先生の話は「振り返り」と「年間生活目標で校長先生が思うこと」について話をしました。その後、生徒指導の先生の話がありましたが、子ども達の協力をもらいながら、冬休みに鬼高っ子のみんなに気を付けてほしいことを子ども達の簡単な寸劇を入れながら、「あいうえお」作文で以下の4つのことについて話がありました。子ども達も大きな声でしっかりと伝えてくれました。

・おにたかの「お」・・・お金を大切に

・おにたかの「に」・・・にこにこあいさつ

・おにたかの「た」・・・たいせつないのちをまもろう

・おにたかの「か」・・・風邪をひかないようにてあらいをして、しっかりと運動しよう

大掃除 全学年 学校をみんなできれいに!

本日2時間目に全校で「大掃除」を行いました。普段の清掃時間ではできないところなど、各クラスで分担を決め、細かいとことまできれいにしようと頑張っていました。廊下の掲示版を拭いていたり、廊下に机を出して、床の汚れを落としたり、きれいに床を拭いたり、カーテンを外したり、窓の汚れを落としたりするなどしていました。掃除をしながら、声を掛け合って頑張る姿や自分の分担を集中して黙々と頑張る姿など、いたるところで目にしました。

授業風景73 外国語活動 ひだまり学級 確かな学力:言語能力の育成

ひだまり学級での外国語活動の様子です。英語の単語や会話を交えながら、「クリスマスカード作り」を行いました。クリスマスツリーは緑(グリーン)の三角形(トライアングル)で作られており、三角形が何個あるか確認しながらクリスマスカード作りを行っていました。教師が、「ハウメニ トライアングル?」と質問し、子ども達と「ワン ツー スリー・・・・・・」と数え、ナイン(9枚)必要なことがわかりました。子ども達は、用意した色とりどりの丸や四角形、三角形、星、ハートの紙から、「レッドサークル プリーズ」「~プリーズ」と言って、自分の好きな形を選び、もらうと「サンキュウ」と返していました。楽しみながら英語を使い、オリジナルツリーも作れるので、みんなとても楽しそうに学習に取り組んでいました。

授業風景72 書写 6年 確かな学力:言語能力の育成

これは、6年生の書写の授業の様子です。書初めの「夢の実現」という字の練習を行っていました。普段は、教室の机の上で、半紙に書いていますが、書初めは別で書初め用の長い用紙を使って、床で行います。普段と違う紙の大きさや姿勢に戸惑いながらも、一人ひとり、集中して練習を重ねていました。

授業風景71 家庭科 5年 確かな学力:ICT利活用の推進(タブレットの活用)

5年の家庭科の授業ですが、参観したときは「おせち料理と意味」と題して、学習をしていました。各自、タブレットを使い、おせち料理に込められた意味を調べ、発表していました。

授業風景70 体育4年 健やかな体:体力向上

1時間目、外に出ると校庭で4年生の2クラスが、体育の授業を行っていました。腰にタグと呼ばれる幅広のひものよなものつけていたので、「タグラグビー」の授業かなと思いました。タグラグビーとは「ボールを持って走り、相手をかわしたり、パスをしたりしながらゴールに向かってトライ(得点)をするとても簡単なスポーツで、 タックルの代わりに相手のタグを取って守ります。 ぶつかることがなく安全なスポーツで、誰もが楽しめるスポーツです。」今日の授業は、ボールを使わずに、相手のタグを取る活動をしていました。手をつないだグループの中に、タグをつけた児童が一人いて、そのタグを取ろうとするのですが、うまく回転させて取らせないようにするので、なかなか取れず苦労していました。

授業風景69 警察署見学(3年) 確かな学力:体験活動の充実 保護者、地域と連携した学びの推進

本日、3年生が2グループに分かれて、市川警察署の見学に行きました。消防署見学と同様、署員の方に、いろいろと説明していただき、一生懸命、メモをしていました。パトロールカーの中にも乗せてもらい、興奮気味でした。「百聞は一見に如かず」で、教科書や写真、映像教材ではなく、実際に見学させていただくことで多くのことを学ぶことができました。見学させていただいた市川警察署の皆さん、本当にありがとうございました。

授業風景68 音楽・算数 2年 確かな学力:わかる授業づくり 体験活動の充実

2年生の教室を参観したら、音楽の授業をしていて、鍵盤ハーモニカで「きよしこの夜」の学習をしていました。ワンフレーズごとに練習し、そのあと、先生の演奏に合わせ、練習したところまで演奏していました。鍵盤の目印を見て一音ずつ確認して演奏する児童もいれば、目印のない鍵盤で上手に演奏する児童もいました。みんなですてきな「きよしこの夜」が完成すればいいなあと思うのと同時に、最後まで学習した後に、いつか、一緒に演奏したいなあと思いました。

【音楽の様子】

ほかのクラスに行くと、算数の授業をしていました。黒板を見ると「テープ図をつかってわからない数をもとめよう」と書いてありました。教師が大型モニターに教科書を映しながら、黒板の図をもとに、子ども達に問いかけると、一生懸命考え、答えていました。

【算数の様子】

うたおう集会 全学年 体験交流活動 自他の良さ・互い認め合う 自己存在感

延期されていた「うたおう集会」を先週12月5日(金)の3,4時間目に行いました。延期に伴い、中学校の体育館ではなく、場所は本校の体育館で行いました。また、体育館が工事中なので、全学年体育館に集まるのではなく、ペア学年での開催としました。ペア学年は、活動の際にいろいろと一緒になって活動するペア学年です。ペア学年は「1年生と6年生」、「2年生と4年生」、「3年生と5年」となっています。すべての発表を見ましたが、どの学年の子ども達も今できる発表を「精いっぱい」行っていたと思いました。ペア学年での発表でしたが、上の学年は、下の学年の発表を見て「かわいい」、「上手だね」などと話していたり、逆に下の学年からは、上の学年の発表を見て、「きれいな歌声だね」、「かっこいい」などの感想が多くきかれました。

【1年生】世界中の子どもたちが

【2年生】きみのこえ たいようのサンバ

【3年生】子どもエイサー パフ

【4年生】明日を信じて タイムパラドックス

【5年生】八木節 野空海

【6年生】Can do~君が輝くとき~ 小さな勇気

授業風景67 体育1年 健やかな体:体力向上

今日は一段と寒い朝でしたが、1時間目から1年生は元気に校庭で体育の授業を行っていました。内容は、「ボールあそび」で、この時は、4グループに分かれ、2グループずつ向かい合って、相手のゴールに向かってボールを投げ入れるという活動でした。投げ方やボールのどこを持てばいいのか、どこを狙えばゴールに入るのか、力加減はどのくらいかなど自分で考えたり、教えあったりして楽しみながら活動していました。ゴールに入ったときは、グループのみんなで大喜びでした。

授業風景66 福祉学習 4年 確かな学力:体験交流活動の充実 地域と連携した学びの推進

関係団体から車いす等を借りてきて、福祉の学習としていろいろな体験活動をしました。(「妊婦体験」「車いす体験」「目の不自由な方の体験」「お年寄り体験」)言葉では聞いたことがある「妊婦」「目の不自由な方」「お年寄り」「車椅子」ですが、聞くのと実際に体験するのとは大違い。疑似体験しながら、多くのことを感じたと思います。

消防署見学 3年 確かな学力:体験交流活動の充実 地域と連携した学びの推進

11月27日(木)に3年生が2グループに分かれて、市川市の東消防署の見学に行きました。消防署では署員の方に、消防関係、救急関係の車両や機材の説明をしてもらいました。見学中には、通報が入り、先ほどまでみんなが中を見せていただいた救急車の出動もあり、リアルな場面にも遭遇しました。子ども達は、署員の方の話に耳を傾け、一生懸命、メモをしていました。また、本物の車両や機材が目の前にあり、最後まで興味津々でした。最後には、はしご車の見学もあり、はしごを伸ばした車両にくぎ付けでした。教科書や写真や資料ではなく、実際に見学することで多くのことを学んでいたようです。近くに、消防署があり見学させていただけることに感謝しています。

校外学習6年 確かな学力:体験交流活動の充実

11月26日(水)に6年生の校外学習がありました。場所は「国会議事堂」とキャリア教育の一環として「キッザニア東京」に行きました。国会議事堂は国会が臨時国会会期中ということもあり、国会議員や秘書、省庁の職員、マスコミの方などいて、少し慌ただしい感じでしたが、子ども達は、生の「国会」を肌で感じることができたのではないでしょうか。キッザニア東京では、各自、自分の体験したい職業にエントリーし、様々な職種を体験していました。

【国会議事堂見学】

【キッザニア東京体験活動】

校外学習5年 確かな学力:体験交流活動の充実

11月20日に5年生の校外学習がありました。見学場所は「千葉港・千葉市科学館・JFEスチール(東日本製鉄所 千葉地区)」です。千葉港では、船上から、千葉港周辺の工場群の様子を見学しました。科学館では、自分で体験しながら科学について学びました。また、製鉄所見学では、日本の工業の中心の「鉄」がどのように作られるのか、説明を聞き、工場を見学し、五感を使いながら学びました。

【千葉港見学の様子】

【千葉市科学館の様子】

【JFEスチール(東日本製鉄所 千葉地区)】

授業風景65 図書委員会(秋の読書週間2025) 確かな学力:読書活動の充実

図書委員会では、「秋の読書週間2025」の活動として、いろいろな活動を行っています。今日はいくつか紹介したいと思います。

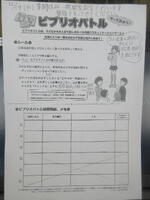

〈ビブリオバトル〉

本日業間休みに、ビブリオバトルの予選が行われました。「ビブリオバトル」という言葉はあまり聞きなれないと思いますが、ビブリオバトルは〈子どもから大人まで楽しめる本の紹介コミュニケーションゲーム〉です。自分のお気に入りの一冊を友達などに紹介し、聞いている人が「どの本が一番読みたくなったか」を基準に投票してもらい、最多票を集めたものを「チャンプ本」にします。

本日は、3名が参加してくれました。制限時間があり、すべてを伝えきれないところもありましたが、3人とも、本をよく読んでいて、それぞれ本の内容やおすすめポイントなど聴衆に一生懸命アピールしていました。

〈先生方のおすすめの本ポスター〉

先生方には子ども達に読んでもらいたいおすすめの本をポスターにしてもらい、スカイライブラリーに展示しています。

〈クラス対抗読書冊数大会〉

各クラス、読書週間内に目標冊数を決めて、読書に取り組んでいます。

授業風景64 算数(具体物を使った授業) 確かな学力:わかる授業づくり

休み時間、スカイライブラリー近くに行くと、机をどんどん廊下に出している光景に出会いました。何をするの?と担任に聞いたら、「大きな面積」の学習で、新聞紙を教室の床に敷いてどのくらいの広さか実際に測るということでした。あらかじめ、予想を立てているのでみんな確かめたい気持ちでいっぱいです。何もなくななった広い教室にグループごとに集まり、1mものさし4本で1㎡の枠(これが基本の大きさとなります)を作り、まず1㎡の新聞紙を作ります。その新聞紙を使って実測していきます。グループで協力しながら、試行錯誤しながら学習をすすめていました。

市川市児童生徒音楽会 6年 確かな学力:体験活動の推進 豊かな心:自他の良さの尊重、互いに認め合う

本日、市川市児童生徒音楽会が市川市文化会館で行われ、本校からは6年生が参加し、合唱曲2曲(Can do~君が輝くとき~・小さな勇気)を歌いました。プロも演奏する立派なステージで緊張している子ども達もいましたが、指揮者の合図で気持ちが切り替わり、照らし出されたステージで堂々ときれいなハーモニーの歌声をホールに響かせることができました。この経験が子ども達にとって思い出に残るものとなってほしいと思いました。音楽会では、中学校の合唱発表もあり、中学生の力強い歌声やきれいな繊細な歌声に聞き入っていました。

授業風景63 国語(4年) 確かな学力:体験活動の充実 ICT利活用の推進

今、4年生は国語の授業で「作ろう学級新聞」の学習しています。今日はその情報収集として、校長室に子ども達がインタビューに来ました。インタビューの内容は「好きな給食は何ですか?」というものでした。インタビューの際には、ドアをしっかりノックし、挨拶をして、短い時間でしたがインタビューをグループのみんなで行うことができました。どんな新聞になるか楽しみです。ちなみに、私は「カレー」と答えました。子ども達にも聞いてみると、みんなカレーが好きでした。教室での学習も大切ですが、教室以外の場所で、担任以外の先生にインタビューするという活動も多くのものを学べる良い機会だと思いました。

【情報を集める(インタビュー)】

情報収集(知らせたいことについて調べる)が終わると、新聞の組み立て、記事の下書きに入っていきます。記事の下書きは、タブレット等を使って、まとめていきます。

【下書き(メモをもとに)】

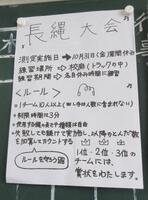

低学年長縄大会(1・2・3年) 健やかな体:体力向上

高学年に続き、今日は、運動委員会主催で、低学年の長縄大会が行われました。ルールは同じで、各クラス、有志が集まり、1回3分間の2回トライアルで行われました。高学年とは違い、回すスピード、跳ぶ早さはゆっくり目でしたが、どのチームも「ひと跳び、ひと跳び」意識して跳んでいるのが伝わってきました。その姿が、かわいらしく感じました。大会を企画してくれた運動委員会の皆さんありがとうございました。

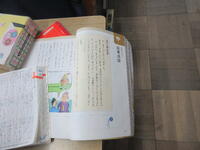

授業風景62 図書資料の活用 確かな学力:図書館資料活用の推進

図書館資料活用の推進として、授業での図書資料の活用を行っています。具体的には、担任と学校司書の先生で連携し、授業で使いたい図書資料があれば、担任から学校司書の先生に連絡し、使える図書資料を集めて、図書ラック等に整備してもらい学習で活用しています。こういった活用は、年間を通して行っており、その都度、授業で図書資料が必要な時は、この取り組みは、図書資料を学校司書の先生が集めてくれ、授業の深まりや幅につながり、非常に役に立っています。

授業風景61 音楽(3年) 確かな学力:体験活動の充実 豊かな心:児童理解の進化(ゲストティチャー)

3年生の音楽では、今「リコーダー」で「パフ」の合奏にチャレンジしています。まだ、始まったばかりで、しっかりとした音がなかなか出せなかったり、指が思うように動かなかったり、次の音がわからなかったりする子ども達もいましたが、みんな一人ひとり、自分が今できる演奏をしようと頑張っていることは、とてもよく伝わってきました。今日は、演奏を重ねるごとに、リコーダーの音もどんどんきれいに、そろうようになり、練習をさらに重ねることで素敵な演奏になるのではないかと楽しみになりました。今日は、音楽の授業にゲストティチャー(校長)としてお邪魔し、子ども達の練習にギター伴奏として演奏させていただきましたが、とても充実した時間でした。3年生の皆さん、ありがとうございました。

長縄大会(4・5・6年) 健やかな体:体力向上

今日は、運動委員会主催で、高学年の長縄大会が行われました。各クラス、有志が集まり、1回3分間の2回トライアルで行われました。確実に引っかからずに跳べるように、縄を回すスピードを抑えるクラスもいれば、早い縄回しの中どんどん跳んでいくクラスなど、各クラスで跳び方、縄の回し方を工夫しながらチャレンジしていました。トライアルが終わると、クラスの今までの最高記録が出て、みんなで手をたたいて喜んでいる子ども達もいました。「長縄跳び」は体力向上の意味もありますが、心の成長も期待できる種目だなと、大会を見ていて思いました。運動委員会の皆さんありがとうございます。

就学時健康診断の準備 6年

本日、午後から行われる「就学時健康診断」に向けて、6年生の子ども達が会場準備をしてくれました。会場の清掃や椅子並べ、関係資料のセットなど手際よく、進んで準備をしてくれる姿を見て、さすが最高学年だなと思いました。6年生のみなさん「ありがとうございます」。

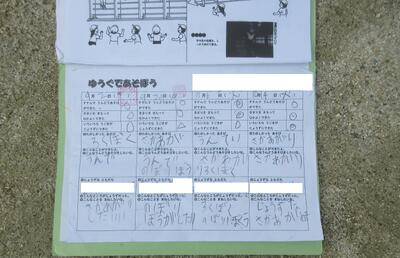

授業風景60 1年体育(遊具遊び)健やかな体:体力向上

外での授業もやりやすい気候となってきました。1年生体育の縄跳びと遊具遊びの様子です。

体育の授業では、「体育カード」を活用して、一人一人の意欲を高めたり、振り返りをしながら、授業を進めています。

朝読書の様子 確かな学力:読書活動の充実 学校の特色:読書いっぱいのかぎ

後期より、毎週月曜日の朝の活動時間の15分を活用し、「朝読書」に取り組んでいます。「本」に親しむことで、興味関心が広がったり、より深く文章を理解することができたり、知らないことを発見できたり、子ども達の「良さ」や「力」が更に伸びて行って欲しいと思います。

市川市小学校陸上競技大会 確かな学力:体験活動の充実 豊かな心:自他の良さを尊重、互いに認め合う 健やかな体:体力向上

本日、市川市小学校陸上大会が国府台スポーツセンター陸上競技場で行われました。5年生、6年生の選手が参加し、5年(男・女)の100m、走り幅跳び、6年(男・女)100m、走り幅跳び、走り高跳びの競技が行われました。一人一人の選手が、自分の精いっぱいのチャレンジをしていたと思います。また、競技が終わった子ども達は、応援席に戻り、鬼高小学校の選手に大きな声で最後まで応援してくれました。9月の終わりから、陸上部が始まりましたが毎日、一生懸命練習している子ども達、そして教えている多くの教職員を目にしました。今日で大会は終わり、陸上部の活動も終わりますが、陸上部の活動が子どもたち一人一人の成長につながってくれたらうれしいと思います。