大洲小NEWS

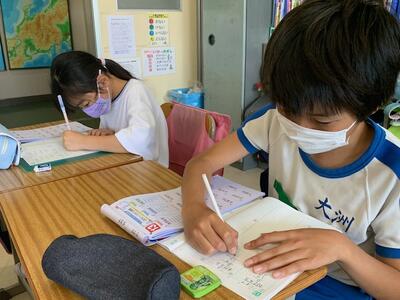

6年生:算数「文字と式」

6年生では、aやxなどの文字を用いた式を学習します。

今日は、(a×8)÷2 ,a×(8÷2) ,(a÷2)×8 の文字を使った式3つを読み取り、それぞれ、どのように三角形の面積を求めたかを考えました。

数がわからなくても、その数の代わりに文字を使うと式に表すことができます。文字は便利だなと感じることができたでしょうか。

文字を使った式は、中学校での文字式の学習につながります。

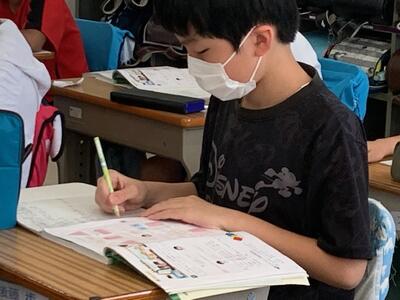

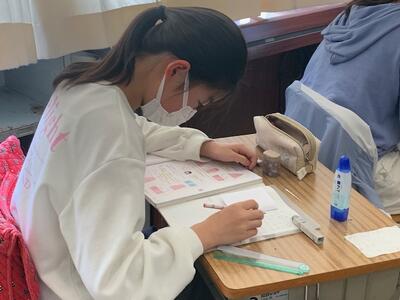

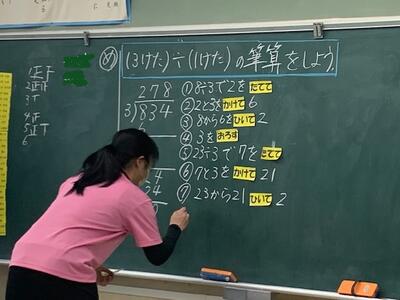

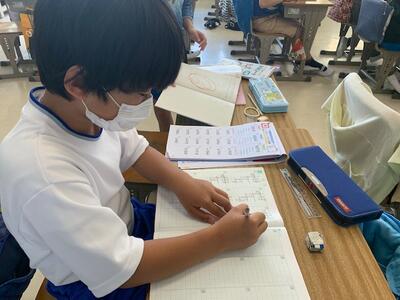

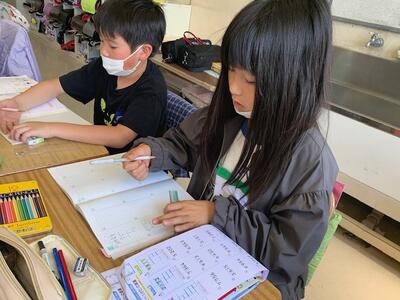

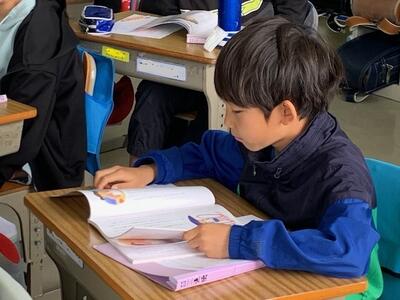

4年生:算数「割り算のひっ算」

前時まで、2桁÷1桁の「わり算のひっ算」を練習していた4年生ですが、今日は3桁÷1桁のひっ算に挑戦です。

上の位から順番に計算するのは同じです。

「たてる・かける・ひく・おろす」の順で計算する筆算のやり方を、全員で確認していました。

この後、計算問題を繰り返し練習しました。

スピーディーに計算をする子もいます。でも今は、じっくりと正確に計算することが大切です。

割り算のひっ算に慣れていきましょう。

1年生:生活「あさがおのたねまき」

1年生は生活科でアサガオを育てます。

栽培用の土をトントンとならしながら、こぼさないように慎重に鉢に入れます。

そこに、種を入れる穴を5つつくります。

「指の線1こぶんだよ。」

それぞれの穴に1粒ずつ種を置きます。そして、優しく土を被せ、肥料もまきました。

鉢をベランダにならべた後、「大きく育ってね」と、気持ちを込めながらペットボトルのじょうろで水やりをしました。元気に育ってほしいものです。

5年生:社会「田植え」

5年生の社会科では、日本の農業の学習をします。

米作りに携わる方々の様々な工夫や苦労など、実感をともなう深い学びにするため、例年、田植え体験をします。

田んぼに張られたロープの印に合わせて苗を植えていきました。

苗を3~4本ずつ鉛筆を持つようにつまみ、根元を2cmほどしっかりと差し込みます。

ほとんどの児童が田植えを行うのは初めてですが、田植え体験を楽しんでいたようです。

秋の稲刈りが、今から楽しみです。

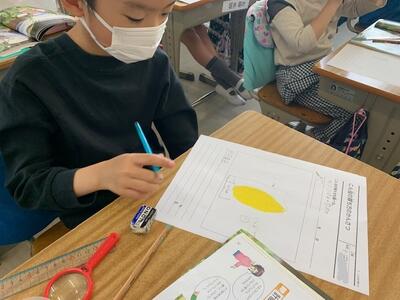

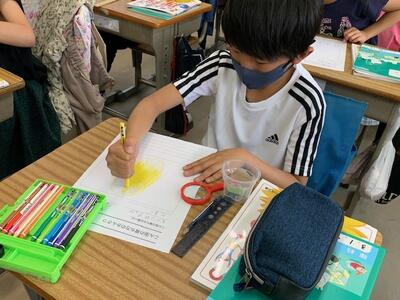

3年生:理科「モンシロチョウの卵」

3年の理科では、昆虫について学習しています。

今日は、学校園に植えられているキャベツ畑で、モンシロチョウの卵を見つけました。

キャベツの葉についている、黄色い小さな点のようなものが「モンシロチョウのたまご」です。すぐそばには、すでに幼虫となって動いているアオムシもいます。

モンシロチョウの卵を初めて見た子どもたちは、その小ささにビックリ!

虫めがねでもはっきりと見えないほどです。

このたまごを3年生の教室で育てていきたいと思います。

生まれてくるのが楽しみです。

1・2年生:生活「さつまいもの苗植え」

1年生が、サツマイモの苗を植えました。

黒いビニールでおおわれた畝に、竹でできた道具をあて、穴をあけながら苗を植え付けます。1人2本ずつ植えました。

「さつまいもは何月にできますか?」1年生は収穫まで待ちきれない様子です。

2年生は、昨年すでに植え付けを経験しているので、さすがに手慣れた様子です。道具も上手に使っていました。

秋のおいもほりが今から楽しみです。

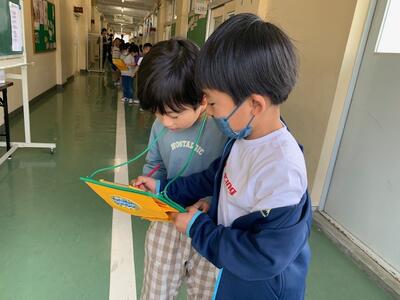

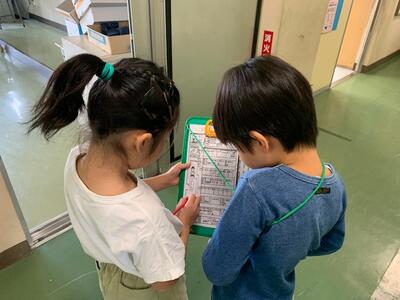

1・2年生:生活「学校たんけん」

1年生が学校たんけんをしました。案内するのは2年生です。

2階以外の階になかなか行く機会がない1年生。理科室や音楽室などの特別教室もはじめて入ります。大洲小学校にはどんな教室があるのか、楽しみです。

1年前、校内を案内してもらった2年生は、1年生を案内することで、お兄さん、お姉さんの立場を経験することになりました。

1年生と2年生のペアは、計画にしたがって、時間の許す限り学校内をまわりました。

5年生:道徳「見えた答案」

友だちのテストの答案が見えてしまい、それを書き写した結果、100点を取った登場人物の心情を考えました。

子どもたちからは、「だまっていればわからない」「たまたま目に入ったのなら仕方がない」などの意見が出た一方で、「自分の力で取った100点ではないから嬉しくない」、「友だちの答案を見てしまった自分が情けない」などの意見もあり、活発な意見交流ができました。

自分自身の「やらなければよかったなぁ」と日常生活で後悔をした経験も振り返りながら、「正直、誠実に生きることの大切さ」について考えを深めていたようです。

「1年生を迎える会」

入学して1ヶ月が経とうとしています。

1年生が、さらに楽しい学校生活を送っていけるように、「1年生を迎える会」を行いました。

6年生が1年生をエスコートして入場。

全員で「さんぽ」を合唱し、次にゲームを楽しみました。

手作りのメダルの贈呈の後、1年生からお礼の言葉がありました。

「大洲小の校庭は広くて遊具がたくさんあって楽しいです。」「給食がおいしいです。」「友だちもたくさんできました。」「今日はありがとうございました。」

一体感のある温かな会となりました。

この日は、ペア学年で交流する「なかよしタイム」がありました。

早速、1年生は6年生と仲良く遊んでいました。

6年生:家庭科「三色野菜炒めとスクランブルエッグ」

フライパンを使う炒め物に挑戦しました。メニューは、三色野菜炒めとスクランブルエッグです。

にんじんを短冊切り、ピーマンを細切り、キャベツをざく切りにします。

炒める順番にも気をつけます。

練習のため、すべての手順を一人で行い、できあがったら次の人にバトンタッチです。

スクランブルエッグは、牛乳とだし汁を混ぜて下味をつけて調理します。これも一人ずつ順番に調理しました。

きあがった人から試食タイム!

「おいしい!」という声が、あちらこちらから聞こえました。

ぜひ、おうちでも進んで調理をしてほしいと思います。

◆千葉県教育委員会では、児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口を開設しております。

詳細につきましては、こちらをクリックしてください。