文字

背景

行間

校長室から

447 アナグラム(24.7.3)

スーパーの一角にオロナミンCが特売品として積まれています。その価格表示の上に小さく「7/3はオロナミンCの日」とあります。「元気ハツラツ!」というメッセージのもと登場したのが1965年。2011年に累計販売本数三百億本を突破したのを記念して、製品名にちなんで「(オロ)ナミ(ン)の日」で今日7月3日を申請・登録したといいます。どうでもよい雑学です。

さて、「しんぶんし」や「たけやぶやけた」は上から読んでも下から読んでも同じ文句になる「回文」という言葉遊び。これに対して、ある言葉や単語の文字を並び替えることで、別の意味を持つ言葉や単語を作る言葉遊びが「アナグラム」と呼ばれます。「ある日」を「アヒル」、「コインだ」を「大根」という感じで読み替えるわけです。五十音を使ったいろは歌は、日本でもっとも有名なアナグラムであり、最高傑作といえそうです。

先日の読売新聞『編集手帳』を見ていたら、松尾芭蕉の「古池や 蛙とびこむ 水の音」を並び替えた、「わずか見む ふやけ男の ビイトルズ」という川柳が載っていました。その翌日の朝日新聞『天声人語』には、「田中角栄」を「内閣変えた」としたアナグラムが掲載されていて、偶然とはいえびっくり。また、新聞投稿欄にも時々見られるアナグラム。これを考える人の頭って、どういう構造をしているのだろうと思ってしまいます。長短関係なく、固い頭には難しいことこの上なし!そこで、頭の体操だと思って、「①押すな!」「②うそ、若い!」「③本来、真夏!」(“あそトピ・AsoPPA”より)の3つに挑戦してみてください。

大きな房州びわがスーパーに並んでいる時期がありました。おいしいけれど高価。ただ、食べると口の中や喉がイガイガしたり痒みや腫れが出たりすることがあるそうで、花粉症とも関係があるアレルギーだといいます。ほとんどの場合、時間とともに消失しますが、稀にアナフィラキシーを起こすこともあるというので知っておくに越したことはありません。少し前に、山梨の小中学校で給食に提供されたびわで、百人以上にアレルギー反応が出たといいます。こうした報道のあと、献立に採用されなくなってしまうのがちょっと残念かな。

というわけで、先ほどの問題の解答ですが、「①素直」「②かわいそう!」「③つまらない本」となります。もしかすると、違う言葉にもなることも考えられるかなぁ。

446 落語(24.7.2)

4年生は、ちょうど今国語科で『ぞろぞろ』という教材を通して、落語の面白さを感じ取ったり落語に親しんだりする学習を始めました。子供たちが小さな落語家となって、皆の前で落語を上演することもあります。平田小では、林家のん平師匠が卒業生ということもあって、例年講師としてお招きしてきました。

少し前の給食の放送では、落語の内容を語って聞かせました。『死神』という話。掃除の時間に、「今日の話、面白かったです」と、笑顔で言ってくれた高学年の子がいます。一方で、「オチがよくわかりませんでした」という声もあります。確かに、語りによって情景を思い浮かべられるようにしたかったのですが、うまくいかなかったようで残念です。そこで、敢えて前回も落語に挑戦しました。演目は『寝床』。すると、「○○のところでドッと笑いが起こりました」と、すぐに子供が教えてくれました。

このように、落語は見るものというより、聞くもの・想像するものです。話し手の言葉やしぐさから、自分の頭の中に映像を描く格好の教材。話し言葉は一瞬で消えてしまいます。ですから、聞き手はその言葉を逃さず正確に聞かなければなりません。そうすることで、自然と聞く態度も身につくといえそうです。落語を楽しみながら聞き上手になれるというわけ。

ただ、放送での語りの場合、身振り手振りや表情、目線なども大事にする寄席の落語とは違って、声の抑揚と間の取り方だけで、子供のイメージを膨らませ、頭の中に絵を描かせなければなりません。こう考えると、非常に難しいことに挑戦していることに気づきます。だからこそ、「面白かった」と言ってもらえることは最高のご褒美であり、私自身の成功体験だといえそうです。

初夏の読書週間は6月で終わりましたが、これをきっかけに落語の本を手に取ってくれる子がいたらうれしいです。寄付してもらった本の中にも、子供向けの落語の本を見つけました。今後4年生の教室を覗くと、堂々と落語を演じる場面に出会えるかもしれません。

445 半夏生(24.7.1)

島野教頭が、先日ぼそりとつぶやいた一言。「着任した当初は、7月を迎えられるなんて思えなかった」と。あまりの忙しさと終わらない仕事に、このまま永遠に4月が続くように感じられたのでしょう。今年度着任した教職員も、まずは運動会まで全力疾走して息を整え、改めてそれぞれの山を今登っている最中。5年生は来週、林間学校に出かけますから、1学期のピークといえます。誰も疲れがたまってきますが、子供に向ける笑顔だけは輝きを失わないようでありたいと思います。

ところで、1年で昼間が一番長いのが夏至(先週21日)です。この日から七夕頃までの約2週間が「夏至の期間」とされ、夏至から数えて11日目の7月2日頃からの5日間を「半夏生」と呼びます。諸説がありますが、農作業の大切な目安として、田植えは夏至のあと半夏生に入る前までに終わらせるのが良いとされました。そして、無事に田植えが終われば田の神様に感謝をする行事を行うのです。

そんな夏至の頃に食べるとよいとされる食べ物に、関西ではタコという風習があります。「稲の根が、タコの足のように四方八方にしっかり根付きますように」とか「稲穂がタコの吸盤のように豊かに実りますように」との願いが込められているわけです。京都では「水無月」という和菓子が好まれ、6月30日に食べるそうです。これによって、残り半年間の無病息災を祈願するのです。このほか、香川の「うどん」や福井の「焼き鯖」、三重の「みょうが」などがあるのです。恥ずかしながら、数年前に「水無月」を食べて、こうした風習を知った次第です。

半夏生も数ある雑節の一つ。馴染みのある雑節といえば、節分・彼岸・八十八夜・入梅・土用などがありますが、知らず知らずのうちに生活に深く根づいています。これを機に半夏生について理解を深めるのもよいと思います。今年の半夏生は、今日7月1日。タウリン豊富なタコで疲労回復といきましょうか?夕飯はタコ料理をリクエストして、平田小の校章やOB会名に使用される「稲穂」の豊かな実りを祈願!

444 今日はこんな日(24.6.28)

6月最終登校日の今日、「444号」になりました。これを縁起が悪いとみるか、三重のしあわせとみるか。ポジティブに行きましょう!

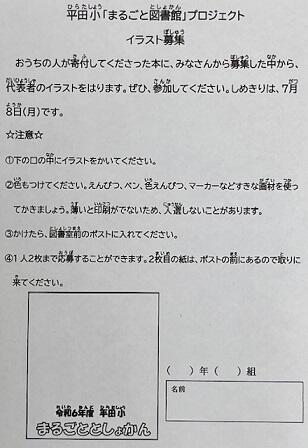

さて、平田小「まるごと図書館」に集まっている本を、図書室の本などと区別するために、専用のシールを貼るとよいのではないかという職員のアイディアから、子供のイラスト原画を募集する手紙を配付したのが一昨日のこと。7月8日締め切りですので、多くの応募を担当者も願っています。9月頃から徐々にスタートして、子供や保護者、教職員で創り上げ、更新されながらずっと続いていくものにしたいと思います。

学校だよりでも触れたとおり、ゆとろぎの部屋(スペシャルサポートルーム)に今日エアコンが入ります。エアコンは普通教室と使用頻度の高い特別教室には優先的に入りますが、ゆとろぎはその対象ではありません。しかしながら、担当者が常駐して教室以外の居場所となる教室が暑くてたまらなければ、行きたくても行けなくなってしまいます。だから、要望を形にしてくれた市教委の英断に感謝です。したがって、工事により今日はこの部屋の営業はできませんので、一時的にPC室をSSRとします。

また、市政90周年を迎えたことを多くに知らせるために、第1校舎の屋上に横断幕設置の予定でしたが、雨天により来週になりました。この90周年関連行事の一つに、子供たちが作る「缶バッチ」もあります。平田小の順番は、10月初旬になっています。

さらに、5,6年生は着衣泳を行う予定でした。暑くなるにしたがって、水の事故の報告が増えます。事故から身を守る、あるいは事故に遭ってしまったときに自他の命を守る術を、地域スポーツクラブの協力を得て学ぶのです。衣服を着たままだといかに水の抵抗が大きくて動きにくいかがよくわかります。また、助けが到着するまで衣服に空気を入れて浮いている方法やペットボトルを浮き輪にして漂う方法など、万が一を想定した危機意識を養い、緊急対応の術を身につける絶好の機会でしたが、こちらも雨により…。

晴雨関係なく、6年生は卒業アルバム用の個人写真を撮影します。私も写真を撮ってもらうので、ネクタイと上着を用意して、髪もしっかり整えて臨みます。今日はオールバックの気分!

443 アウトレットモールにて(24.6.27)

ユーチューブで「北欧暮らし」を観るのが日課になっている妻は、生活の中に北欧のエッセンスを取り入れようとしています。例えば、調度品を求めてイケアに行くことも。ムーミンのマグカップや皿に料理が盛られてテーブルに上るのもその一つでしょうか。現代的な北欧デザインのiittala(イッタラ)のグラスとともに買った、ARABIA(アラビア)というフィンランドのブランドです。時々新しい商品がないかと足を運びます。

オープンスクールの振替休業日は真夏の暑さで、熱中症による救急搬送も多かったと聞きます。暑いし、平日で空いていそうなので、この日もアウトレットに朝から出かけて避暑&ウィンドウショッピングです。停め放題の駐車場からモール内に足を踏み入れて、最初に入ったのが、前回来た時にはなかったカプセルトイ専門店。今やアウトレットにまで進出する勢いです。ガシャポンの種類が豊富で、見て回るだけでわくわくします。私の好きな焼きトウモロコシの粒も指輪になっているではありませんか。その名も「コーン焼く指輪」など3~4種類あって、ユーモアたっぷりです。商品によってはその場で組み立てて、いくつかある専用の背景の中に置いて写真まで撮れるという企画もあります。池袋サンシャインシティにある「ガシャポンのデパート」には、なんとトイ機が三千台もあるというから驚きです。見て回ったり探したりするだけで疲れてしまいそう。テーマによって分類表示がしてあるとよいのにと思うことが時々あります。

結局、Tシャツを買って昼には引き上げて、いざうなぎ屋へと車を走らせました。久しぶりの贅沢に笑顔がほころんだところに、「これっ、ひと月早い土用の丑の日の先取りね」という声。よく、うなぎ屋から立ち上る煙の匂いだけでご飯が食べられるなんていいますが、次に食べられるのはいつかなぁと思うだけで、しばらくは頑張れそうです。そうは言いながらも、チェックのために回ってきた7月の給食メニューに「うなぎ」の三文字を探そうとしている私。