文字

背景

行間

令和7年度 研究の指針

1.学校教育目標

心豊かでたくましく共に生きる力を持った生徒の育成

~将来大人として社会で立派に通用する人間の育成~

2.研究主題

ともに学び合う授業の創造

~主体的・対話的で深い学びを目指して~

3.主題設定の理由

昨年度より実施された新学習指導要領では、これまでの学校教育の実践を生かし、子どもたち一人一人に未来社会を切り拓くための資質・能力を確実に育成するため、求められる資質・能力とは何かを社会と共有し連携する「社会に開かれた教育課程」の理念の実現を目指しているとされている。そこで、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱をバランスよく育成することが大切とされ、さらに何を学ぶかだけでなくどのように学ぶかを重視した授業の工夫、改善を必要としている。本校でもこれまでの研究主題において、言語活動の充実をめざす授業実践を推進してきた経緯を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」を実践するためには、学ぶことに興味関心を持つことはもちろん、生徒同士の協働、教職員や地域の人との対話により自己の考えを広げ深めることが求められることから本主題を設定した。

4.研究仮設

生徒がともに学び合う場面を設定することで、他者に対して自分の考え等を根拠とともに明確に説明しながら、対話や議論を通じて多様な相手の考えを理解したり自分の考え方を広げたりし、多様な人々と協働していくことができる人間を育てることができるであろう。

5.研究主題達成のための具体的な取り組み

(1)授業規律の徹底

素晴らしい授業を行うためにどんなに教材研究を重ねたとしても、授業規律が徹底されていなければ、授業中は成立せず、生徒の力を伸ばせない。人の話を聞くときの態度、授業中の姿勢、話し合いのルールなど、様々な規律がある。学級開きや授業開きの時に生徒に話し、各教科、学年、学級で連携を図り、年間を通して徹底できるようにしていく。

(2)「何ができるようになるか」の明確化

学習課題を明確にし、この授業が終わったら何ができるようになることが目標なのかを生徒に意識させる。

(3)「ともに学び合う」場面の設定

学習内容に応じて、生徒同士が学び合う時間を設定するよう意識する。学び合いには、意見を交わす、書いた文章を読み合う、共に作業をする、ペアワークをするなど様々な形態がある。各教科において、取り組みやすい形態を考えて取り組む。

(4)カリキュラム・マネジメントを意識的に行う

新しい学習指導要領等の理念を踏まえ、これからの「カリキュラム・マネジメント」については三つの側面から捉えられる。

・各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。

・教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。

・教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。

毎時間の授業の中で、すべての資質・能力を身につけさせることは困難であるため、単元ごとにどの場面でどのような力を伸ばしたいかを考えて授業を組み立て、学習内容の改善と充実を図る。

(5)教員も「ともに学ぶ」姿勢を持つ

研究主題の「ともに学び合う」とは、生徒同士に限らず、教員と生徒、教員同士にも当てはまる。授業中の生徒の取り組みの様子や発言等から、授業改善の指針を得られることもあるだろう。また、教員同士の会話から、新たな視点を得られることもあるだろう。他の教員が行っている方法で、自分にもできそうなものがあれば積極的に取り入れ、授業の引き出しを増やしていくことが大切である。

(6)生徒には日ごろから、「授業はみんなで創るもの」という意識を持たせる

「自分だけ理解できれば良い」「自分だけ寝ていても誰にも迷惑をかけていない」というような考え方の生徒が多くいるクラスといないクラスでは、授業の雰囲気や生徒の学習に対するモチベーションに大きな差ができる。ともに学ぶ姿勢のあるクラスは、最終的に学力だけでなく、学習指導要領のねらいである様々な資質や能力も伸びる。

(7)昨年度まで行ってきた三中での取り組みは今年度も引き続き行う

①「道しるべ」の効果的、継続的活用

※「道しるべ」とは、月ごとに各教科の学習の計画を表にまとめたシラバスです。学年便りの裏面に印刷しますので、道しるべの入力を確実にお願いします。特に、他学年を教えている先生方は入力もれのないようにお願いします。

②講師を招いての授業研究会、指導案検討会の実施

③校内研修会の実施…未定

④ブロック小学校との連携を図り、相互授業参観の実施…未定

⑤全国学力状況調査の実施と結果の分析と各教科での具体的活用

⑥少人数授業の効果的活用

(8)「教育実践のあゆみ」の作成し活用する

(9)言語活動の充実を実現するために教材や教具、ICT機材などを効果的に活用する

[学力向上、授業改善へ向けた取り組み]

第三中学校では、授業研究や校内研修会、個別研修などを通して、授業改善を行っています。研究主題でもある「ともに学び合う授業の創造」へ向けて、職員一同、全力で取り組みます。

[研究・研修計画]

・R7_研究の指針NEW

学力向上、授業改善へ向けた取り組み

4月25日(金)オープンスクール

オープンスクールへのご参加、ありがとうございました

|

|

|

| ☆1年生 | ☆英語 Lesson 1 About me | ☆数学 正の数・負の数 |

|

|

|

| ☆2年生 | ☆国語 漢字の広場 「間違えやすい漢字」 | ☆英語 Lesson1「Meet New Friends 」 |

|

|

|

| ☆3年生 | ☆理科 塩化銅の電気分解 | ☆英語 Lesson1「Join Us」 |

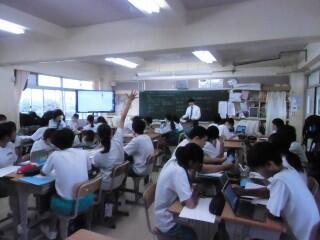

オープンスクール、部活動保護者会には多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。初夏を思わす暖かい日が訪れ、生徒たちも、日を追うごとに、元気よく目を輝かして活動する場面が多くなりました。

第三中学校では、研究主題「ともに学び合う授業の創造、主体的・対話的で深い学び」の実現のために、各教科ごとに日々授業研究を行い、授業改善に取り組んでいます。

今後さらに、「わかった」「楽しかった」と思えるような授業を目指し、しっかり取り組んで参ります。

9月6日(金)、9日(月)校内授業研

授業改善への取り組み

|

|

|

| ☆3年生 英語 | ☆2年生 保健・体育 | ☆2年生 社会(地理) |

|

|

|

| ☆1年生 国語 | ☆1年生 理科 | ☆2年生 音楽 |

わかりやすい授業を目指して、授業改善に取り組んでいます。各教科ごとに授業改善について、4月から計画的に話し合い、夏季休業中には講師の先生を招いて指導案の検討を行いました。そして、各教科ごとに、指導内容を十分検討したうえで本日の校内授業研に臨みました。

今回の研究会を基に、今後、更により良い授業実践を目指していきます。

9月27日(水)校内授業研究を行いました

テーマ 「ともに学び合う授業の創造~主体的・対話的で深い学びを目指して~」

|

|

|

| ☆「一次関数のグラフ」 2年数学 | ☆「GET Plus3」 1年英語 | |

|

|

|

| ☆「タブレットで確認しよう」 3年体育 | ☆全体会「ICT活用研修会」 | |

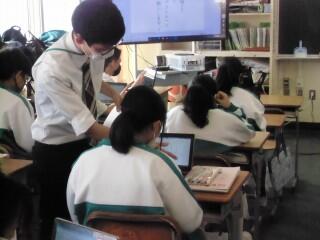

今回の授業研究は、「ともに学ぶ」姿勢を保つことに重点を置いて、指導の工夫や改善を行いました。各授業では、ICTを効果的に活用し、わかりやすく楽しくなるような授業を展開していました。

全体会では、ICT教育の先駆者でもあり、前校長の牧雅英先生を講師にお招きし、「GIGAスクール推進校 ICT活用研修会」を行いました。

時代は急速に変化する中、「GIGAスクール推進校」として、未来を見通した先進的授業を目指し、今後も授業改善に全力で取り組んでいきます。

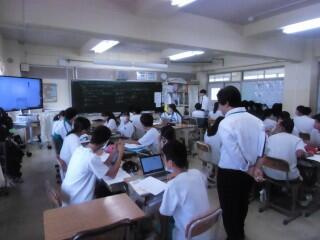

10月3日(月)授業研究会

テーマ 「未来を創る」学びの実現を目指して

~NEXT GIGAスクール構想への取り組み~

講師 佐藤 幸江 先生(放送大学客員教授)

[授業展開]

|

|

|

| ☆1年 英語「Lesson5」 | ☆1年 理科「気体の発生と性質」 | ☆2年 国語「二千五百年前からのメッセージ」 |

|

|

|

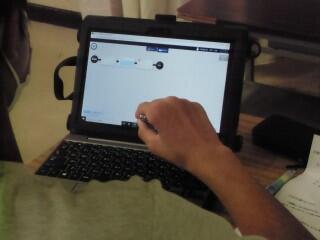

| ☆2年 数学「一次関数のグラフ」 | ☆2年 国語 タブレットを操作し参加 | ☆2年 数学 1次関数のグラフが完成 |

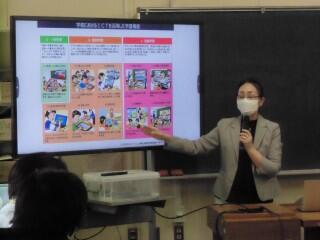

[全体協議会]

|

|

|

| ☆授業展開の講評 | ☆「未来を創る」学びの実現を目指して | ☆学校におけるICTを活用した学習場面 |

わかりやすく、主体的に楽しく学習に取り組める授業を目指し、ICTを活用した授業を展開しました。各教科ごとにICTを活用した授業について4月から検討し、指導改善を行ってきましたが、課題も多いのが今の現状です。そうした中で、三中教職員のICTを活用した授業の在り方について、この分野で専門の佐藤先生をお招きして、指導を受けました。今回の研究会での成果と課題を分析し、今後の授業改善につなげていきます。