地場産物・生産者紹介

K's Garden Lab(市川市国分の農家さん)

大洲小学校(中学校)では、市川市国分の農家さんのK's Garden Labさんの農作物を給食で

使わせていただいております。

今回は大根と里芋の収穫風景の取材をさせていただきました。

K's Garden Labさんのこだわりは、

①納豆菌や乳酸菌などといった善玉菌を培養したバクテリア液剤「えひめAI-Ⅱ」を土に撒くことで、

畑の浄化や野菜の付加価値向上を目的としていること、

②化学肥料を一切使用せず、鶏糞を畑に肥料として撒いていること

です。

このように、持続可能な農業を目指して日々研鑽を積んでいる農家さんです。

↑ 菜の花を収穫している様子です。蕾(つぼみ)が付いている菜の花を収穫しています。

↑ 大根を収穫している様子です。大洲小学校(中学校)では、汁物や煮物に使わせていただいています。

大きくて立派な大根ですね!!

↑ もう畑には大根がわずかしかありませんが、収穫最盛期にはたくさんの大根が畑の土の中にありました。

↑ 道の駅やスーパー、大洲小学校(中学校)に納める時には大根を洗ってから納めてくださいます。

この時期、水がとても冷たいです。

↑ 菜の花も大根と同様に水で洗浄してから、袋詰めして、道の駅やスーパーなどに納めています。

↑ 道の駅やスーパーなどにはカット野菜としてカットしてから袋詰めして納めています。

大洲小学校(中学校)へは、切らずに1本丸ごとの大根を納めてくださっています。

↑ 道の駅やスーパーなどにはカット野菜としてカットしてから袋詰めして納めています。

ひとつずつ丁寧にカットして袋詰めしています。

↑ この畑は何の畑か分かりますか?枯れた葉の下には里芋が植わっています。

↑ 葉が枯れた下を掘ると、親芋、子芋、孫芋が出てきました。

↑ 手で割って、大きさごとに分けています。大洲小学校(中学校)では、豚汁、沢煮椀などの汁物、

煮物などに使わせていただきました。

チーバ うまいもん みっけ

この地図に掲載されている生産者の方々は、大洲小学校の給食や食に関する授業などで

お世話になっている方々です。

そんな方々を身近に感じていただけたらと思います。

近所のスーパーや道の駅などにおいてある商品もありますので、探してみるのも良いですし、また、

実際にお店や牧場、工場などを訪れてみるのも良いかもしれません。

掲示のQRコードを読み取ると、生産者動画にリンクしますので、より詳細に確認することができます。

大洲小学校の1階の廊下に掲示していますので、ぜひご覧ください。

この地図は今後、生産者の方々と交流し、埋めていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。

千葉県産のかつお節

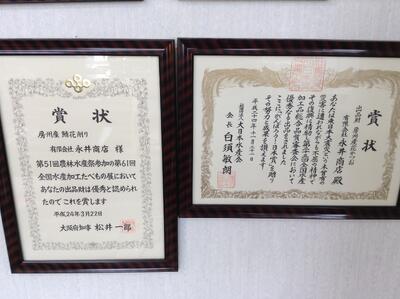

↑ 鴨川市にある永井商店さんです。

↑ たくさんの賞状や認定書があり、伝統と地域の活性化のために様々なことに積極的に取り組んでいる

様子を伺うことができました。

↑ 大洲小学校・中学校の和食といったらこのこだわりのかつお節!!

鴨川市にある永井商店さんの千葉県産のかつお節を給食で使わせていただいております。

千葉ブランド水産物認定品にも選ばれているので、旨味、香りはともに一級品です!!

かつお節の原料です。これをこの後、洗浄していきます。

↑ この動画は原料に付着した汚れなどを洗浄する洗浄機で、水を出しながらタワシのローラーが回り、

洗浄します。

↑ 水分が多いため、遠赤外線加熱機で水分を飛ばします。その後、削り機で削っていきます。

↑ 遠赤外線加熱機でかつお節の水分を飛ばした後に機械で削っています。

↑ この動画は、機械で削ったかつお節を手で袋に入れて計量している様子です。皆さんのひとつひとつの

丁寧な作業から美味しさの秘訣が伝わってきました。

↑ この動画は袋をとじている様子です。かつお節が傷まないように(変化しないように)食品用窒素ガス

(不活性ガス)を充填します。

↑ 機械で削ったサバ節を手で袋に入れて計量している様子です。

↑ この動画は袋をとじている様子です。サバ節が傷まないように(変化しないように)食品用窒素ガス

(不活性ガス)を充填します。

↑ 安心・安全なかつお節を届けるため、最後に異物が混入していないかを機械を通します。金属が

入っていると、警告音が鳴って知らせてくれます。生産者の方々も食の安全を守ってくれています。

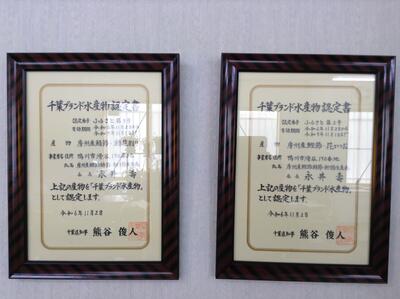

↑ 永井商店さんが作る千葉県産のかつお節は、千葉ブランド水産物認定品でもあります。

この制度は、千葉の魚の認知度を高め、広く県内外にアピールするために、平成18年6月に創設されました。

優良な県産水産物を認定し、重点的にPRすることで、千葉の魚の消費拡大及びイメージアップを図り、千葉県

水産業の振興と観光立県千葉の推進を目指しています。令和5年11月現在、36品目が認定されています。永

井商店さんのかつお節は、冷凍しない生のままの新鮮なカツオを使い、昔ながらの製法で手間と時間をかけて丁

寧に作る房州節を使っています。このカツオ節から出る出汁は良い香りと深い旨味を生み出します。

2年生生活科 似顔絵(節分バージョン)

令和6年5月頃、2年生が生活科の授業で先生方の似顔絵を描きました。その中で、

2年生の2人が給食室の私(栄養教諭)の似顔絵も描いてくれました。とても上手に、

また良く似て描いてくれていましたので、人形にさせていただきました。

ありがとうございました。前回は白衣を着ていましたが、今回は節分バージョンにしてみました。

九十九里海の塩プロジェクト(工場見学)

↑ 皆さん、千葉県で塩を作っている生産者さんがいることを知っていましたか?九十九里海岸の美しい海から、

潮汐を見極めて汲み上げた海水から作られる山武の海の塩。機械をなるべく使わず、昔ながらの製法(平釜、

薪で焚いています)で海の恵みを最大限に引き出す塩づくりを行っています。今回は、地域文化の伝承、自然

環境の保全、地域活性化を目的に活動している「株式会社 九十九里海の塩プロジェクト」(山武市)さんを

訪ねてきました。

↑ 薪の火力でじっくりと加熱、蒸発させて塩を作ります。そのためには大量の薪が必要で、地元の間伐材や

廃材を薪にしています。工場の敷地内には最近千葉県内のある学校から届いた木がたくさん置いてありまし

た。これは薪を割る機械です。太い木はあらかじめチェーンソーで切れ目を入れてからこの機械にかけると

割れるそうです。

↑ 太い木を割り、さらに割っていきます。安全にも注意しながらの作業となります。

↑ 九十九里の海から海水を入れて運搬するタンクです。

↑ 九十九里の海水です。とても透き通っています。この海水から塩ができます。

↑ 薪の火力で4日間かけてじっくりと加熱、蒸発させていきます。遠赤外線効果で美味しい塩が

できるそうです。火力調整のため、薪の大きさなどを見極めて入れていきます。

↑ 塩を焚く釜は3基あります。1基目では海水を入れて焚きます。2基目ではさらに焚きあげて

鹹水(「かんすい」、濃縮した海水)の濃度が上がってきます。水分のみが蒸発し、塩分は蒸発せずに

残るため、塩分濃度がどんどん上がってきます。3基目では仕上げの焚き上げで、ゆっくりと焚きつめ

ていき、水分が減り、塩の結晶となります。

↑ 塩を急いで作る(機械で無理やり水を抜く)とナトリウムが多く尖った味(しょっぱい)になります。

じっくりと作ることで、カルシウムが豊富で味が尖ってなく、まろやかで甘みを感じることができます。

すくった白いものが塩で、下に滴り落ちているのが「にがり」です。「にがり」は、豆腐を固める時に

使ったり、ごはんを炊く時に数滴入れるとふっくらと美味しいごはんに炊き上がります。

塩はこの後、天日干しをして異物が無いかの検品を行い完成となります。1トンの海水から20kgの

塩しか作れません。また、完成まで1週間ほどかかるので、とても大変なお仕事です。

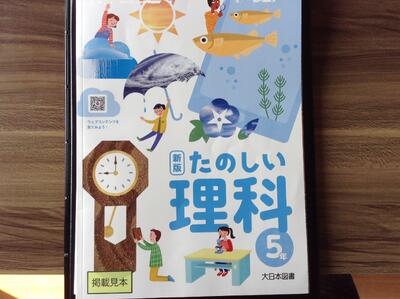

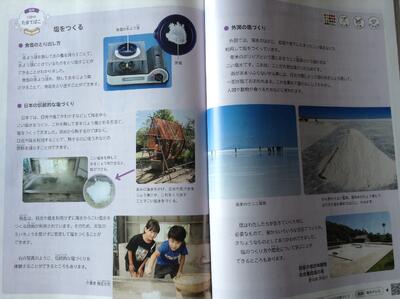

←教科書にも掲載されています。

←「日本の伝統的な塩づくり」で

紹介されています。

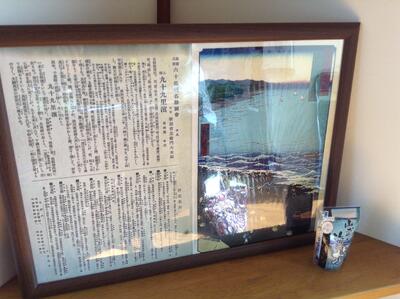

←パッケージは歌川広重の浮世絵(九十九里)の

絵画を用いています。この浮世絵は昔の

矢指浜=現「山武市蓮沼の矢指神社」が

モチーフになっています。

◆千葉県教育委員会では、児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口を開設しております。

詳細につきましては、こちらをクリックしてください。