お知らせ

歌おう集会

歌いっぱいのかぎ

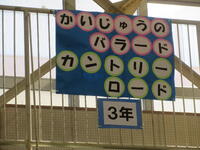

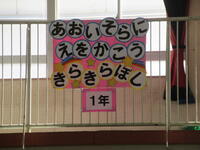

2学期の歌おう集会を行いました。全校合唱「ふるさと」でスタートした集会は、3年生、2年生、1年生、4年生、5年生、6年生の順で発表がすすみました。どの学年もこれまで朝の会、音楽の授業、学年練習等で練習を重ねてきました。低学年はリズムに乗りながら笑顔で元気いっぱいの演奏でした。高学年は経験を生かして二部合唱の響きをじっくりと聴かせてくれました。他学年の発表を聴く場面では、集中して歌声の響きに耳を傾けたり、リズムに乗ったり、指揮の真似をしたりしながら音楽を楽しむ姿が見られました。明日は土曜参観です。間近で子供たちの音楽をお楽しみください。【学校経営方針との関わり】歌いっぱいのかぎ 体験・交流活動の充実

六中ブロック定例研

小中の先生で合同研修

11月6日(水)に第六中学校で「六中ブロック定例研」を行いました。年に1回行われるこの研修は小学校と中学校の職員が同じテーマで研修したり、情報交換を行う貴重な場となっています。

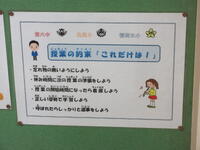

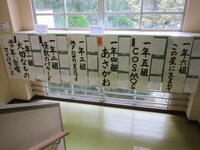

5校時に全学年全学級の授業を鬼高小学校と稲荷木小学校の職員が参観しました。中学生らしく集中して学ぶ姿や意見交換をする姿が立派でした。校内には六中ブロック共通の「授業の約束」、合唱祭の審査員講評用紙、修学旅行の壁新聞等が掲示され、学校生活の様子が伝わってきました。10月に鬼高小2年生が「まち探検」で六中を訪問したお礼の手紙も掲示されていました。授業参観後には15の分科会に分かれ、学習指導や生活指導、また、小中の連携について意見交換を行いました。【学校経営方針との関わり】「確かな学力」地域と連携した学びの推進

中学生の職場体験

10月30日(水)・31日(木)の二日間、市内中学校の生徒が職場体験学習に来ています。初日の朝には6年生の教室を訪問し、中学校生活や授業について話をしてくれました。半年後には中学生になる6年生は、興味津々で話を聞いていました。教室では先生の仕事を体験し、休み時間には校庭に出て子供たちを見守っていました。【学校経営方針との関わり】地域と連携した学びの推進

秋の読書週間

秋の読書いっぱい週間

11月12日(火)~22日(金)に、秋の読書週間を開催します。子供たちが図書館や本に親しみ、読書の幅を広げるために、6つの取り組みを行います。

①読書クイズ

・秋に関する本のクイズです。(問題は低学年用と高学年用に分かれています)

②人気本ランキング

・期間中、児童に好きな本のアンケートを取り、低学年・中学年・高学年の部門別に

発表します。

③しおりコンテスト

・図書室で配布するしおりの絵を募集します。

④図書委員のおすすめ本紹介

・図書委員がおすすめする本の中から、名言や一言を選び、カードで紹介します。

⑤先生のおすすめ本紹介

・先生たちのおすすめ本を紹介します。

⑥一人3冊貸し出し

・読書週間中は通常より1冊多く貸し出します。

【学校経営方針との関わり】学校の特色「5つのかぎ」読書いっぱいのかぎ

初任者他校研修

市内小学校の先生が鬼高小学校で1日研修を行いました。今年先生になった3名の初任者です。2年生と5年生のクラスに入り、先輩教員の学級経営、学習指導、生活指導を学びました。鬼高小の初任者2名も他校で1日研修を行いました。【学校経営方針との関わり】「めざす教職員像」向上心を持って学び続ける教職員

「人権の花」

「人権の花」運動

10月28日(月)に栽培委員が「人権の花」を植えました。一緒に活動していただいたのは市川市人権擁護委員協議会と市川市ダイバーシティ推進課の皆様です。

「人権の花」運動は市川市が取り組んでいる人権啓発活動の一つです。小学生を対象に花の種子や球根を配布し、協力して草花を育てることを通じて、生命の尊さを実感し、豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的とした活動です。この日、栽培委員が植えた花は正門入ってすぐの場所にあります。これから毎朝、栽培委員が水をあげながら丁寧に育てていきます。【学校経営方針との関わり】地域と連携した学びの推進

第71回市川市小学校陸上競技大会

陸上部大健闘!

10月25日(金)に陸上部が市内小学校陸上競技大会に参加しました。会場は市川市国府台スポーツセンター陸上競技場です。部員たちは10月から朝の30分間、練習に取り組んできました。10月17日には出場選手が決定し、選手それぞれが自己ベストの更新を目指して頑張ってきました。

大会に参加した選手たちは鬼高小の選手が出場するレースになると、観客席から声援や拍手で選手を応援していました。市内各小学校から代表選手が集まる中、3名の選手が予選を突破して決勝に進出し、6年女子走り高跳び第4位、6年男子100m第4位、5年女子100m第4位、という成績を残しました。【学校経営方針との関わり】スポーツいっぱいのかぎ

第2回校内授業研究会

低学年部会で第2回校内授業研究会を行いました。単元は1年生国語「はたらくのりものずかんをつくろう」です。1年生職員はこれまで教材研究や事前授業を行いながら「わかる授業」に向けた授業改善に取り組んできました。授業後には講師も参加しての協議会を実施し、成果や改善点を明確にしました。【学校経営方針との関わり】「確かな学力」探究的な学びの推進、わかる授業づくり 「めざす教職員像」向上心を持って学び続ける教職員

鬼高小学校区防災拠点協議会

10月19日(土)に鬼高小学校で、第2回鬼高小学校区防災拠点協議会が行われました。災害時、鬼高小学校の体育館は地域の避難所に指定されています。避難所の開設にかかわる協議会の皆様は、「避難所運営ゲーム(HUG)」を通して、災害時における避難所開設の手順や注意点を確認されていました。

議場コンサート

市川市議会開設90周年議場コンサート

10月20日(日)に市川市議会議場で「市川市議会開設90周年議場コンサート」が開催されました。鬼高小学校からは管弦楽部員が出演しました。部員たちは弦楽アンサンブル、木管三重奏、金管アンサンブルに分かれて、クラッシックやポップスの名曲メドレーを演奏し、集まった市民の皆様から拍手をいただいていました。出演記念として最後に記念写真を撮りました。

引き渡し訓練

10月11日(金)に引き渡し訓練を行いました。目的は災害発生時における児童引き渡しの流れを、学校、保護者、児童で確認することです。事前周知していた引き渡し時刻には、多くの保護者様にお集まりいただきました。引き渡しは担任と保護者による「引き取り票」内容の確認後、確実に行われました。学童クラブへの引き渡しや集団下校の動きも参加者で確認することができました。【学校経営方針との関わり】防災教育・避難訓練の充実

校内授業研究会

10月2日(水)低学年部会で国語の校内授業研究会を行いました。授業内容は2年生国語「さけが大きくなるまで」です。授業後には職員で協議会を実施し、わかる授業に向けた指導力向上に取り組みました。【学校経営方針との関わり】「確かな学力」探究的な学びの推進、わかる授業づくり 「めざす教職員像」向上心を持って学び続ける教職員

かけこみ110番マップ

2024年9月版 鬼高小学校 かけこみ110番マップ

職員室前の廊下掲示板に、かけこみ110番マップが掲示されました。

給食試食会を開催しました

1年生の保護者を対象に、給食試食会を開催しました。

栄養教諭の松野尾から、学校給食についての説明をさせていただき、その後、給食を試食していただきました。後片付けも児童と同じようにしていただきました。最後に1年生の教室で、児童

令和6年度 前期 学校評価アンケート結果

1学期末に実施した前期学校評価アンケートには多くの皆様からご回答をいただきました。(回答率84%) 誠にありがとうございました。今後の学校経営に活かしてまいります。集計結果をお知らせいたしますのでご確認お願いいたします。

第3回避難訓練

シェイクアウト訓練(地震発生時の安全確保行動)

本日8時25分にシェイクアウト訓練を行いました。

学校では地震発生時に児童がとるべき安全確保行動として、1「DROP!」:まず姿勢を低く、2「COVER!」:頭を守り(机の下などに入る)、3「HOLD ON」:揺れがおさまるまで動かない、を指導しています。今日の訓練に備え、学級ごとに「DROP」「COVER」「HOLD ON」の事前指導を行っていました。児童への訓練予告はせずに実施しましたが、落ち着いて行動することができました。【学校経営方針との関わり】「健やかな体」防災教育・避難訓練の充実

不登校親の会「ichiここ」のお知らせ

市川市教育委員会が主催する、第1回不登校親の会「ichiここ」のお知らせです。

・日時:令和6年9月25日(水)、14:00~16:00

・場所:市川市生涯学習センター3階 第2研修室

・対象:学校に行くことがつらいと感じている子を支えている保護者の方

同じような悩みをもつ方と情報交換や交流をしたいと考えている方

・定員:16名(定員になり次第、締め切り)

内容や申し込み等、詳しくはこちらでご確認ください。

台風接近にかかわる始業式の登校について

9月2日の始業式にあたり、台風10号の動きが気になる状況です。始業式の登校については、台風情報や特別警報を確認した上で、9月2日(月)の朝にメール配信を行います。(午前7時までに配信します)

予想される対応は、①通常通り8時15分登校、②登校時刻を遅らせる、③学校から連絡あるまで「自宅待機」、④休校です。連絡は全てスキットメールでお知らせします。(保護者が自宅不在の場合は、お子様と連絡が取れるように、事前の準備をお願いします)9月2日はスキットメールのチェックをお願いいたします。

また、登校後も状況によって、下校時刻の変更(学校待機)を行う可能性があります。下校時刻を変更する際は、スキットメールにてお知らせいたします。

改修工事進行中

毎日暑い日が続いていますが、学校では改修工事がすすんでいます。今日は老朽化していた音楽室の防音扉とA棟外壁の改修工事がすすみました。

音楽室では管弦楽部が練習中でしたが、重たい防音扉を取り外し新しい扉への交換作業が行われました。A棟は足場とネットで覆われています。外壁工事は12月まで続きます。学校にお越しの際は、出入りする工事車両等に十分ご注意願います。

第2理科室エアコン設置&足場工事

第2理科室にエアコンが設置されました。残暑厳しい9月でも快適な環境で実験に取り組めそうです。A棟ではいよいよ外壁工事の足場設置が始まりました。