文字

背景

行間

校長室から

527 NOW(24.12.4)

今年の流行語大賞は、「ふてほど」だそうです。ドラマ『不適切にもほどがある』を観ていましたが、一度も口にしたことはありませんでした。授賞式で阿部サダヲさんも似たことを…。それよりも驚いたのが、学童保育に入れない待機児童数が千葉県は全国4位。市町村別にみると、船橋市が輝ける(?)ワースト1、市川市も18位という多さという報道。本校には学童が4室、前任校には5室もあり、これ以上の拡張は無理です。それでも「小1の壁」「小3の壁」が厳然と立ちはだかっているといいます。逆に、学校では教室不足から配置に頭を悩ませます。

さて、半世紀前に高視聴率をとった夕方の生放送バラエティ番組『ぎんざNOW』をふと思い出してしまいました。司会のせんだみつおさんが一躍人気となり、お笑いタレントを数々生み出しました。その人気コーナーが「しろうとコメディアン道場」。関根勤さんや小堺一機さん、竹中直人さんなどがデビューするきっかけにもなったのです。クイーンやキッス、ヴァン・ヘイレンなどの大物アーティストも出演しましたが、ノーギャラだったとも噂されます。

この「ナウ(NOW)」は、英語では、現在・たった今の意を表す単語ですが、広辞苑には、「昭和の流行語」「今風であるさま、現代の好みに合いスマートなさま」とあります。当初は「ナウな○○」的に使われ、先の番組につながっていました。80年代になると、少し形を変えて「ナウい」と表現し、「新しい、現代的だ」という意味で使われました。さらに2000年代末には、SNSなどの投稿の末尾に用いて、自分が現在いる場所や置かれた状況を表すために使用されたのは誰もが知るところ。ただ、今では「もう古い」と言う人もいます。

同じ「ナウ(NOW)」ではありますが、時代とともに使われ方が変わっていくなんて、言語文化は面白いものです。次はどんな形で「ナウ」が登場するのでしょう?

526 折り紙(24.12.3)

冬至に向かって、日出時刻がどんどん遅くなっていきます。一方、日没は今がピークで、午後4時半を待たずに日が暮れ、すぐに真っ暗になります。帰宅時に電車に揺られて、吊革につかまりながら流れる景色を眺めていると、ガラス窓に映った自分と目が合います。額に刻まれた3本以上ある深い皺を見て、消せなくなってしまったのはいつからだろうと考えます。両手で伸ばそうが引っ張ろうが、形状記憶の皺はたちまち元通りに。遮ることなく全身で太陽光を浴び続け、肌のケアもおざなりだった私がぼやこうものなら、「それは必然!」「何を今更言っているの」と一蹴されてしまいます。笑うとできる目尻の皺も、校長室に来た子が「1,2,3,4…」と指差し点呼しながら教えてくれます。あ~嫌だ、嫌だ。

11月のある日、たんぽぽ学級の男児が、教室で一生懸命折っていた折り鶴を校長室に届けてくれました。丁寧な作業が窺われ、ロッカーの上に飾ってあります。折り紙は、脳トレにもよいみたい?

その折り紙の歴史は古いようで、7世紀に和紙が生まれて以降、供物や贈り物をする際に包みを美しく折って飾るようになった頃が始まりとされます。年月が経つうちに、折り方そのものを楽しむ折り紙が生まれます。江戸時代に一層親しまれ、明治時代には幼稚園や小学校で教えるほど盛んになっていった歴史があります。

最近のニュースで、学生アカデミー賞のアニメーション部門で日本作品が初めて銀賞に輝いたと報じられました。作品名は「Origami」。正方形の紙が、様々な生き物に折られていき、生命の息吹を感じる美しいCGアニメです。まさに日本の伝統と先端技術の融合といった感じです。ただし、どんなにきれいでもCGはあくまでもCG。手作りに敵うものではないと考えるのは古い?

525 やめられない、とまらない♪(24.12.2)

11月下旬から新聞にズワイガニやタラバガニの早割キャンペーンの広告がでかでかと掲載されるようになりました。割安感はありますが、年末年始まで冷蔵庫を占領することになりますし、キャパの確保ができません。正月に照準を定めて、時機をみてスーパーでの購入となりそうです。

一方のエビ、といってもカルビー「かっぱえびせん」の話。この菓子は誰もが知る長寿商品。先日、孫がオレオに牛乳をつけて嬉しそうに食べていましたが、かっぱえびせんの牛乳がけも決して邪道ではないようです。むしろ、シリアル風でおススメという人もいるので、まずは数本からやってみようかと…。

「かっぱえびせん」は今年60周年を迎えたようで、その記念企画として、日常の「やめられない、とまらない」事をテーマに川柳募集がされたようです。大人でも子供でも、わかってはいてもついついやめられない習慣などがあるもの。応募総数3.2万超の句の最優秀に輝いたのが、“走り出す 十八歳の 好奇心” でした。「あるある!」と強くうなずけた作品が “タイトルは どこまで続く Re:Re:Re:Re:Re” と “犯人が 見つかりそうで 午前2時” の秀作2つ。また、キッズコースもあって、こちらも勝手に3作品を選んでみました。

①生えかわり グラグラした歯 ベロで押す

②今日もまた ママに言われる 水筒出した?

③地面みて 白だけあるく ほかはだめ

誰もが経験してきた道のようで、クスッと笑みがこぼれます。

524 ブラックフライデー(24.11.29)

「イスラエルとレバノンが停戦合意」の速報がスマホに飛び込んだのが水曜日。昨日の新聞第1面でも報じられました。一昨日は、前夜の雨があがって20℃超えの晴天でしたし、昨日も暖かな秋晴れの一日。これらを示唆しているように思えてしまいました。つながりを実感することが少ない両国ですが、覆われた重い靄を振り払い、不思議と気持ちが軽くなった気がします。ロシアとウクライナの争いも収束に向かうことを願うしかできませんが、想うことも大事。

さて、日本ではなかなか定着しない感があるのが「ブラックフライデー」。アメリカでは、毎年11月の第4木曜日に「感謝祭」が催され、祝日となります。木曜日と土日曜日に挟まれた感謝祭翌日の金曜日をブラックフライデーと呼んで、感謝祭のプレゼントの売れ残り一掃のために安売りセールが実施されます。買い物客が殺到するといい、日本でも年末商戦を控えて売り上げが伸び悩む11月は同じですから、8年前くらいから大手企業が始めた経緯があり、広まりつつあります。そして今日がその日。

それにしても、ブラックにはあまりよいイメージがないのになぜ黒なのでしょう。どうも小売業者が儲かって「黒字になること」、あるいは店舗などが混みあって「黒山の人だかりができること」をイメージした「ブラック」だといわれます。意訳するなら黒字の金曜日といったところでしょうか。

来週から師走。12月は記念日やクリスマス、年が明ければ子供の誕生日と続くため、自ずと家計がひっ迫します。それに先立つ出費を、今は控えたいというのが我が家の実情。だからもう少し我慢がまん。

523 元気でいれば…(24.11.28)

週刊誌の見出しに、「マイコプラズマ・コロナとのトリプル流行が招く最凶インフル 年明け1週間で222万人感染」とあります。本校では、10月中旬から下旬にかけてインフルエンザ罹患が多くありましたが、市内学校では11月入って以降だいぶ増えている様子。改めて手洗いやうがいの励行をはじめ、マスク着用を心がけた方がよさそうです。

先週末、前々任校で社会科の公開研究会があり、社会科部会に所属する私は参観してきました。市内でも若い先生が社会科の面白さを知って、学びながらそれぞれが授業を展開していることをうれしく思うとともに、一生懸命教材開発に力を入れていた頃を懐かしく思い出します。

3年生以上の学級が2クラスずつ授業展開をしましたが、まず足を運んだのが6年生の教室。当該校勤務最終年に入学した子供たちが6年生になっていたからです。授業が始まる少し前に行ってみると、どのクラスの子も一瞬「ん?」という表情をした後、会釈する子や小さく手を振る子が増えていくではありませんか。覚えていてくれたのだと思うと感激です。元気で子供たちとかかわり続けていれば、成長した多くの子供たちの姿を見ることができるのです。まるで孫の成長を喜ぶじぃじそのもの。平田小の子供たちもいつまで覚えていてくれるのだろう。

話は変わりますが、スポーツ吹矢という競技に以前から興味を持っています。5~10m離れた円形の的をめがけて、腹式呼吸法を用いて矢を放ち、得点を競うスポーツです。日本スポーツ吹き矢協会では、段や級の認定を行っており、武道のような「型」もあるそうです。モットーは「礼に始まり礼に終わる」であるといいますから、弓道に近い感じでしょうか。

健康にもよいとされるので、お年寄りも取り組んでいます。肺機能や胸筋・腹筋の強化、血行促進などの効果が期待され、集中力も高まりそうです。やってみたいけれど、平日に活動するサークルばかりで残念!

4年生校外学習が行われる今日は、「いい(11)ふきや(28)の日」らしいですよ。

522 漢字テスト受験(24.11.27)

テレビのニュースで、事件についてアナウンサーが神妙な顔で伝えています。「容疑者は62才の男。事件当夜…」と聞きながら、ふと自分と同世代であることに気づくのです。交通事故を起こした人も、殺人犯もみんな似たような年齢であることを知る度に複雑な心境になります。

6年生の男児がふらっと校長室にやってきて、漢字50問テスト用紙を手渡してきました。多くを語りませんが、どうも解答してほしい様子です。遡ること数か月前、6年生の教室前廊下に置かれたテスト用紙を1枚手に取って、部屋に戻って取り組みました。天邪鬼な私は、普通に答えても面白くないと考えて、敢えて間違えた答えを書いたのです。間違えた解答にも意味を持たせる必要があると思うと、これまたなかなか難しい。先の男児は、その時と同じような解答を求めているようでした。

手強かったのは、例えば「ちゅう返りをする」という問題。「宙」が正解は百も承知ですが、「ちゅう」と読む漢字は数々あれど、「中」「忠」「注」「虫」「昼」「柱」などどれも「返り」とマッチしないのです。結局「鼠(ねずみ→チュー)返り」と書いたわけです。さらに、如何ともしがたかったのが「垂れる」と書く問題。電子辞書まで引っ張り出してもよい答えを見つけられず、その文字を使って液が垂れているような絵文字にして提出しました。どれもこれも、コチコチになり始めた頭の体操にはうってつけ!気に入ってくれたかな?

担任に尋ねると、先生が「持って行ってみれば!?」と後押ししたわけではなく、自分で面白そうだと考えて校長室に足が向いたようです。こんな爺さんに親近感を抱いてくれているなら嬉しいことです。

521 面白いと思えば…(24.11.26)

「ゲップ」といっても、お腹いっぱいで口から溢れ出すガスではありません。現在は「ローン」「分割払い」と言いますが、昔は「月賦」という言葉を使っていたこと急にを思い出しました。懐かしい響きです。“このテレビは月賦で買った”“車の代金を月賦で支払う”などと言われてきたのが、たぶん平成を境に死語になったかもしれません。ドラマ『海に眠るダイヤモンド』は、70年近く前と現在とが交互に映し出されますが、まさにそうした時代の言葉として語られているのです。

少し前になりますが、JR総武線の改札機が新調されました。大きな変化がないので気づきにくいのですが、ICカードを翳す面の角度が若干利用者側に傾いていることがわかります。この微妙な傾き具合は、きっとタッチミスや読み取りミスを減らすために、計算・検証し尽くされた結果の産物、努力の結晶なのだと、改札を通過しながら思う毎日です。

よりよい生活のためのリニューアルは、家庭でも学級でも工夫次第のような気がします。校長室前の廊下に、体育館のステージ袖から長椅子を1脚運んできて、本などを読めるリラックススペースを設置したことはHPで紹介しました。掲示したクイズに頭をひねる場所など使い方は様々ですが、ここも「まるごと図書館」のワンコーナーのつもり。どれだけの利用があるかは、これからの工夫次第!教頭先生も職員室に本を置いて、「島野図書館」を作ったので、教育書を数冊寄贈しました。面白いと思えば、あれこれ考えすぎずにまずやってみることも大事です。

6年生の社会科が、一時的に政治に戻って学んでいます。先の衆議院議員選挙で、改めて興味を持った様子。政党を結成し、公約や実現したい政策を身近に見つけて演説・投票など模擬体験するそうです。関心をもって進める活動には、相応の学びがあります。振り返りの感想も知りたいなぁ!

520 できることは増える(24.11.25)

1週間前に1,2年生の算数科授業研究会を行いました。事前授業も含め、全員が1回は展開をしています。講師の先生からは、「今日の授業を通して何が見えるようになったか」を意識することで学びが深まるという話に首肯しています。これは、必ずしも授業だけではないかもしれません。視野を広げたり、着眼点が明らかになったり、新たな気づきが生まれたりするのは、学級や家庭での声かけ次第ともいえそうです。

この日、「たし算九九」や「ひき算九九」があることを初めて知りました。「かけ算九九」は当たり前でしたが、私たちはこれらを知らず知らずに暗記して、数の感覚として身につけ、暗算しているなんて凄いと思いませんか。

さて、我が子たちが幼かったころのビデオ映像をDVDに編集したのに、どんな機器を使っても再生されずに諦めて20年くらい過ぎるでしょうか。でも、これを蘇らせてくれた業者がありました。約5時間にもわたる宝物ともいえる映像が、DVD3本に記録されて手元にやってきたのです。早速再生です。さすがに30年以上も前の機器による撮影ですから、映像は現在のような鮮明さに及ぶはずもなく、粗いの一言。でも、新米パパと新米ママの若さだけではなく、様々な想いがぎっしりと詰まって見えます。映画でも2時間あると飽きてしまう場合がありますが、そういった気持ちは全然起こりません。子供たちが獲得していく芸を、何とか記録に残そうと必死になっていることが窺えるから笑えます。半年とか1年とかいう長いスパンではなく、わずかの間にできることがどんどん増えていることがわかります。それを楽しみ愛おしく思う私たち夫婦。

小学校に入学したての1年生から卒業間近の6年生まで、変化の幅に差はあっても、一人一人の変容にきちんと気づいて喜べる大人でありたいと思います。特に、「心」「気持ち」「意欲」といった目には見えにくい部分こそ気づいてあげられるように…。

519 谷川俊太郎さんを偲ぶ(24.11.22)

娘の家から引越してきたクリスマスツリーを押入れから出して、新しいオーナメントを飾りつけました。ショッピングセンターもクリスマスと正月が一緒にやってきた賑やかさです。家でも外出先でも、大人も子供も、見ているだけでワクワクする気持ちになるから不思議です。逆に、カレンダーを眺めていると落ち着かない気持ちになってしまう時季です。

先週末は、膝痛がだいぶよくなって、ウォーキングしようという気持ちになりました。色づく木々や色とりどりの花を見ながら、歩くという当たり前の行為が普通にできる悦びに改めて気づかされました。そこで、先日亡くなった谷川俊太郎さんを偲び、詩『生きる』風に表現してみました。

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、立ったままズボンや靴下が

履けるということ

便座に尻もちをつくような状態で

座らなくてもよいということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、点滅を気にせず横断歩道を

わたりきることができるということ

グーグルマップの示す予想時間内に

目的地まで行けるということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、手に取りたいものに近づいて

すぐに手の中に入れられるということ

手すりやエスカレーターの有難みを

忘れてもよいということ

そもそも、外出しようという

気持ちにさせるということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、自分の足で歩くことの尊さに

気づくということ

校外学習の引率ができるということ

3階の教室にも足を運んで、

子供たちを見られるということ

膝が痛くないこと いま普通に歩けるということ

それは、あなたにもっと近づけるということ

今日は授業参観。担任と保護者の気持ちが、子供を中心にもっと近づけるチャンスかも。来週は4,5年生の校外学習やたんぽぽ学級の合同学習発表会が予定されています。そして…11月が終わればカレンダーはあと1枚きりに。

518 その言葉、大丈夫?(24.11.21)

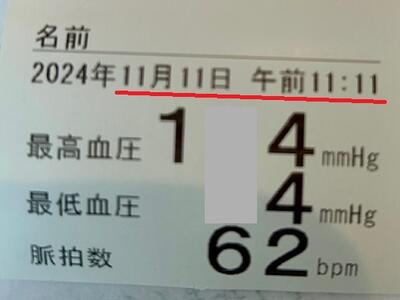

病院に設置された血圧計で計測をすると、日時が記録されてプリントアウトされます。整形外科を受診した際に打ち出された記録用紙を見て、思わずスマホを取り出してしまいました。だって、ポッキーの日(11月11日)の11時11分ではありませんか。勝手に特別感を抱き、きっとよいことがあるはずだという幻想にとらわれてしまうのは悪い癖!

数日後、足を引きずるようにして横断歩道を渡る際、普段なら余裕で渡れるのに、渡り終わらないうちに歩行者用信号が点滅しているではありませんか。歩くのが遅いお年寄りを見かけますが、焦る心境がわかる気がしました。「足を引きずるように」という部分を、「びっこを引きながら」と書こうと思って躊躇いました。差別語かもしれないと思ったからです。調べると、一般的には差別語とされているようです。

日本語は、世界でも豊かで美しい言語であると言われますから、元々の言葉自体に差別語はないと言ってよいのでしょう。要は使うときの問題。相手を疎外する意味で使えば、その言葉が差別語となりますし、相手が嫌な気持ちを抱く場合は、不快語と言えばよいのでしょうか。日常生活で使われるうちに知らず知らずと刷り込まれた用語も多くあります。心身や病気に関する用語に限ってみると、「めくら」「おし」「つんぼ」「かたわ」「気ちがい」「ちんば」など色々。令和の時代には聞かないものばかりでしょうが、私はよく耳にしていました。差別語の中に、「片手落ち」「手短か」等が見られますから注意が必要です。また、性別に関する差別語は、現在のジェンダーに通ずるものが多くみられます。

そういえば昔は、左利き(サウスポー)を「ぎっちょ」と言っていたのを知る世代は少ないでしょうが、これも差別語なのかもしれません。そんなことばかり考えてしまうと、慎重にならざるを得ず、何も言えなくなってしまいそう。でも、無意識ほど怖いものはありませんから…。