文字

背景

行間

研究2024

【第4回 校内授業研究会 4年1組,2組,3組 総合的な学習の時間】

10月31日(木)

4年1組 安藤学級、2組 岡本学級、3組 高取学級

単元名「遊びで広がる笑顔 ~4年生ハッピー会をしよう~」

講師 市川市立大柏小学校 校長 村上勝正 先生

4年生では、すべての人々が幸せに過ごせるようにする工夫について学習を進めています。

この日は、1・2・3組において、それぞれの学級が進めている取組について、話し合ったり、振り返ったりする学習を行いました。

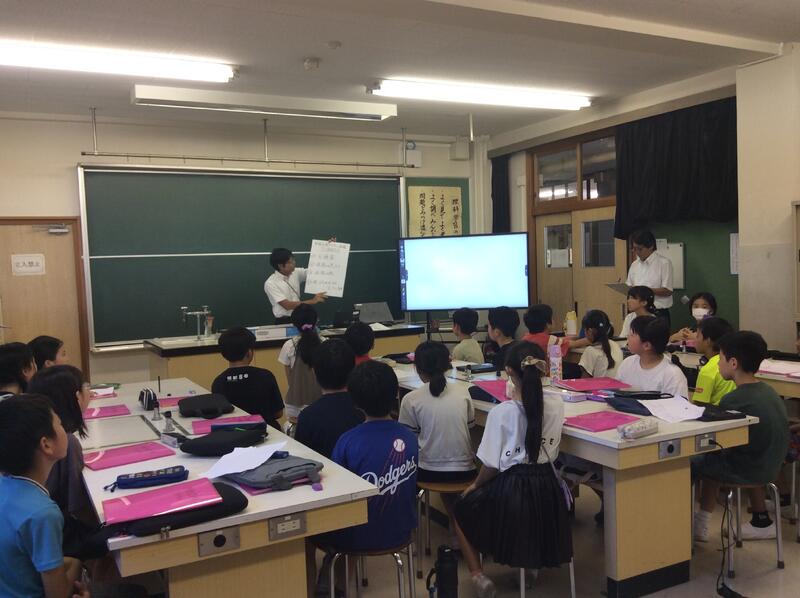

4年1組

1組では、目が不自由な方と一緒に楽しめる遊びについて考え、話し合いました。

みんなの意見を視覚的に整理するために、KPT法という手法を使い、グループごとに考えを理由や根拠を明確にしつつ、表現しました。講師の先生からは「ルールの改善点を子供たちが捉えきれていない点や、学習でどんな力をつけるのかを明確化するとより良い話し合いができる」とのご指導をいただきました。

4年2組

2組では、目の不自由な方を学校にお招きし、一緒に楽しく交流した活動を振り返りました。

これまでのワークシートや資料をまとめたもの、交流をした際の写真等を掲示し、児童が経験したことや感じたことを思い出しながら振り返りを行いました。講師の先生からは「話し合いの形態や板書の工夫によって考えを深めることができる」とご指導をいただきました。

4年3組

3組では、目の不自由な方と一緒に遊ぶことを考え、その際のルールを考えました。話し合いでは、意見を付箋に書き出し、似た意見をまとめることで、どのような考えが出たのかを視覚的に分かりやすく整理しました。講師の先生からは「グループで話し合う前に、一人ひとりが考える時間を確保することが大切。また、話し合いの際に意識することや使えそうな言葉を掲示物としてまとめておくと、より活発に話し合いができる」とご指導をいただきました。

その時間ごとのめあてを教師がしっかりと見据えること、個の時間と対話の時間を目的によって明確に持つことなど、児童が主体的に学習に向かうための教師の支援を充実させ、「進んで学ぶ子の育成」に努めてまいります。

【第4回 校内授業研究会 2年2組,3組,4組 国語科】

10月31日(木)

2年2組 河野学級、3組 夏八木学級、4組 坂本学級

単元名「さけのせい長を、紙しばいにしてつたえよう!」

教材名『さけがおおきくなるまで』

講師 市川市教育委員会 指導主事 大塚尚子 先生

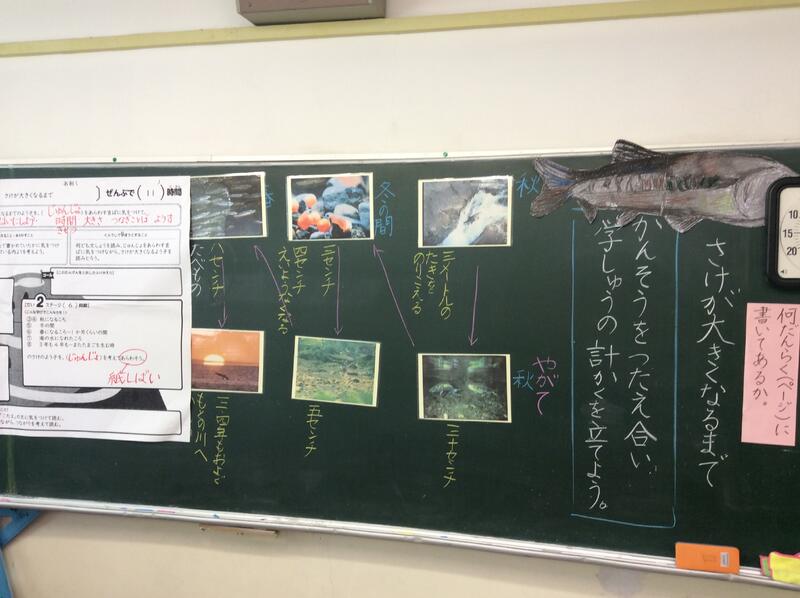

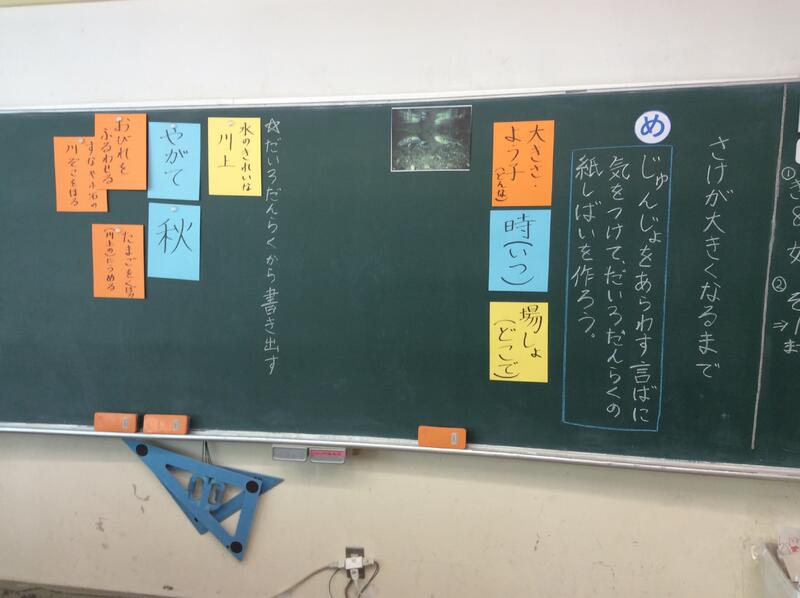

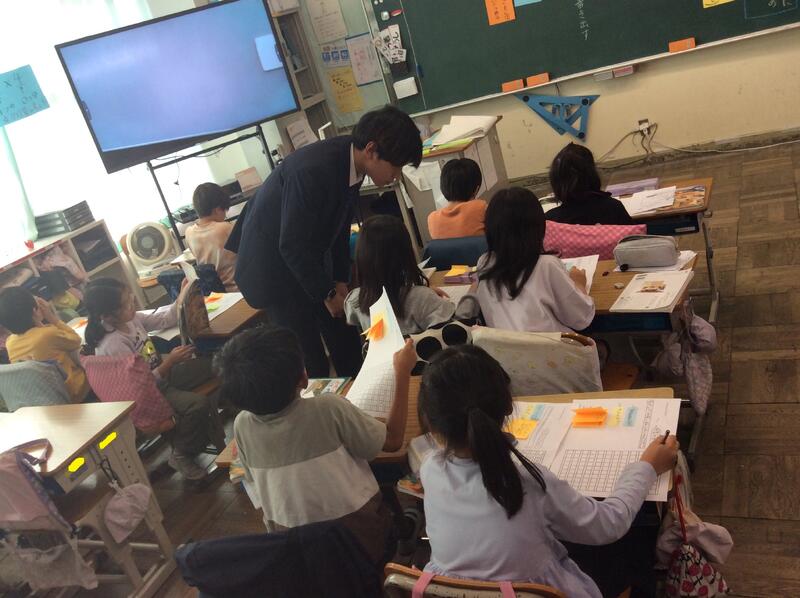

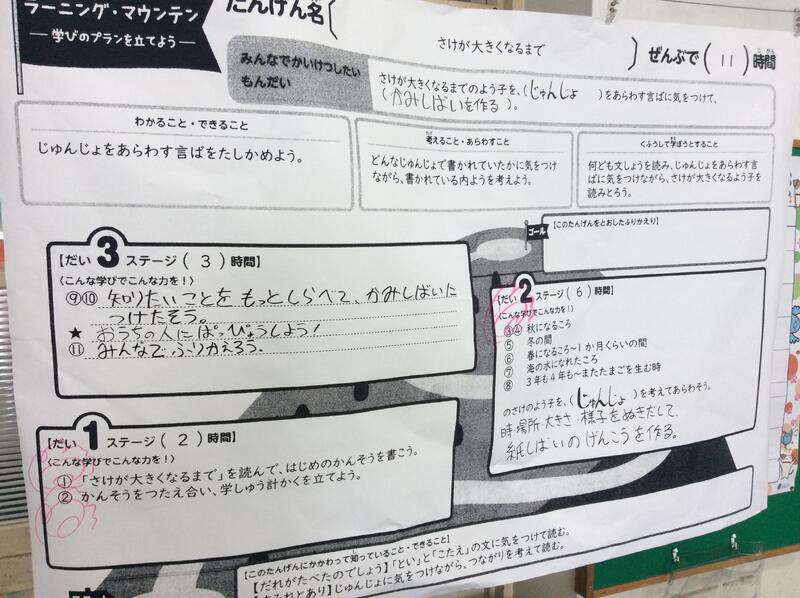

今回の学習では、さけが大きくなるまでの過程を、「時・場所・大きさ・様子・順序を表す言葉」に着目しながら読み、紙芝居にまとめて表現する学習を行いました。

当日は、全11時間の単元計画の中で、2時間目を4組が、4時間目を3組が、5時間目を2組が授業し、講師の先生にご指導いただきました。

2年4組

4組では、本文を読んだ感想をもとに、「ラーニングマウンテン」という学びのプランシートを活用し、子供たちと共に、単元の学習計画を立てました。この時間は、さけの成長を順序良く伝えるために、順序を表す言葉が大切だということを学びました。

講師の先生からは、「ラーニングマウンテン」を使うことで、この学習で身に付ける力を意識しやすくなること、また「さけってすごい!」と感じられるような展開にすることが大切とのお話をいただきました。

2年3組

3組では、教科書の第3場面の各要素を付箋に書き出し、紙芝居の文章を作成しました。「時」は青色、「場所」は黄色、「大きさや様子」はオレンジと付箋を色分けすることで、言葉の特徴を視覚的に理解しやすいよう工夫しました。黒板でも同じ色分けを活用しました。講師の先生からは、「文章だけでは、さけの動きをイメージしづらいため、動画や絵を取り入れるとより伝わりやすい」とご指導をいただきました。

2年2組

2組では、本文の第四段落をもとに、それぞれの表現を色分けし、付箋に書き出しました。その後、付箋の順序を考えながら、紙芝居の原稿を作成する活動を行いました。春夏秋冬グラフを用い、さけの成長と時間の流れを視覚的に分かりやすくする工夫をしました。講師の先生からは、「グラフを使うことで、さけの成長と季節の変化をより理解しやすくなる。また、映像などの資料を活用すると、さけの成長の驚きがより伝わる。」とご指導をいただきました。

子供たちが自ら学習計画を立て、見通しを持ちながら学習を進めること、グラフや映像等の補助資料を活用して一人一人の深い理解を促すような学習を行うことを意識し、「進んで学ぶ子」の育成につなげてまいります。

【第4回 校内授業研究会 6年1組,2組,3組 総合的な学習の時間】

10月31日(木)

6年1組 田中学級、2組 東学級、3組 齋藤学級

単元名「Smile Dream! ~未来の自分のために~」

講師 松戸市立旭町小学校 杉本一生 先生

6年生では、自分の未来について考える学習を進めています。

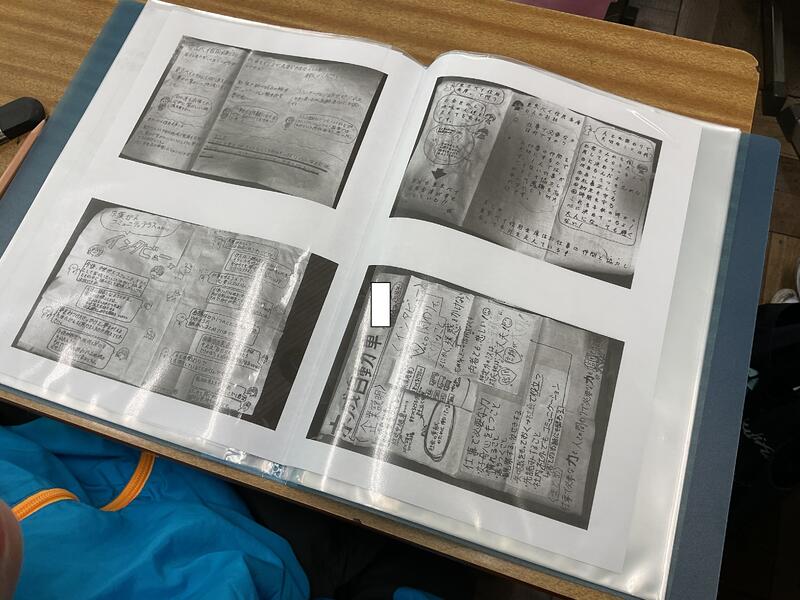

この日は、1・2・3組において、それまでに実施した働く人へのインタビューや職場見学の体験を基に、話し合ったり、考えたりする学習を行いました。

6年1組

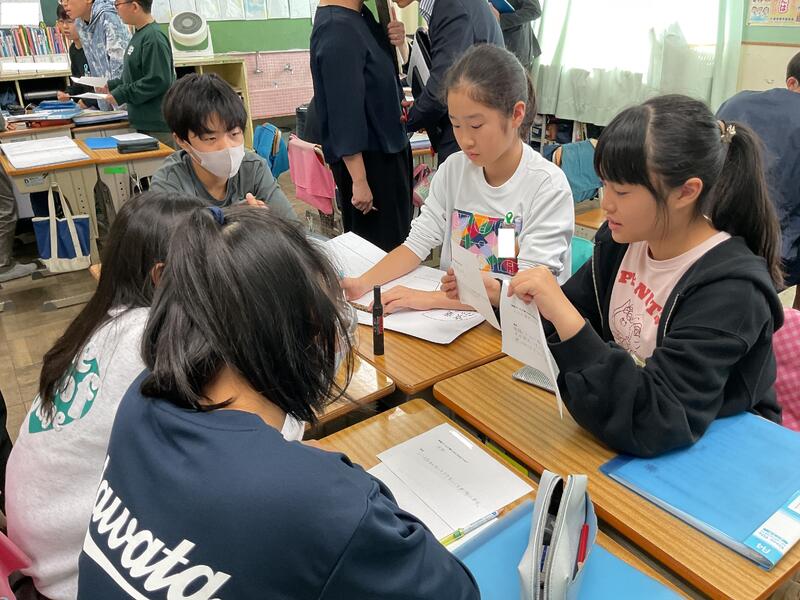

1組では、チームで働く力を身に付けることを目指し、「社会のため」「人のため」「自分のため」に、どのような活動をしたらよいか話し合いました。話し合いの中では、「全校の児童のために清掃活動や挨拶運動をしたい」「1年生のために読み聞かせをしたい」「5年生に最高学年の引継ぎをしたい」などの考えが出されました。講師の先生からは、「活動の目的・効果・実現性・分担できるか」といった観点から意見を整理・分析し、集団としても個人としても価値のある活動を選択することが大切だとのご指導をいただきました。

6年2組

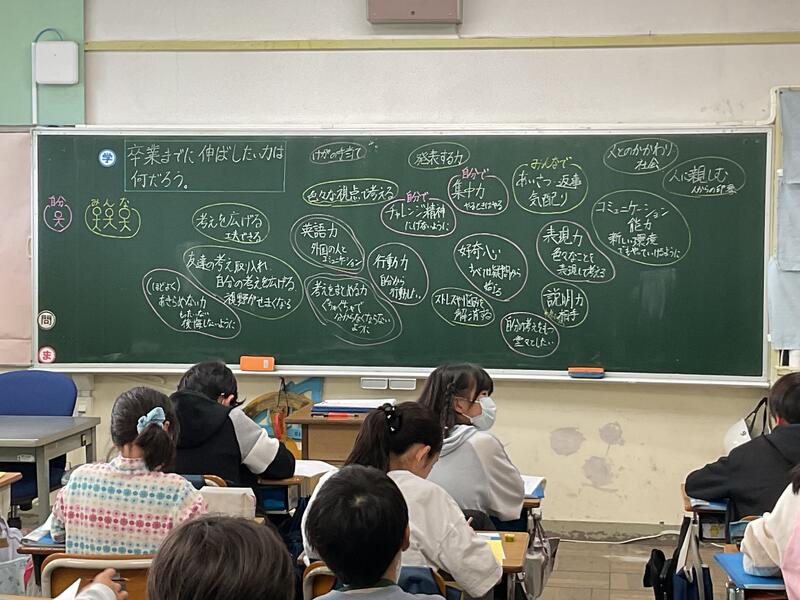

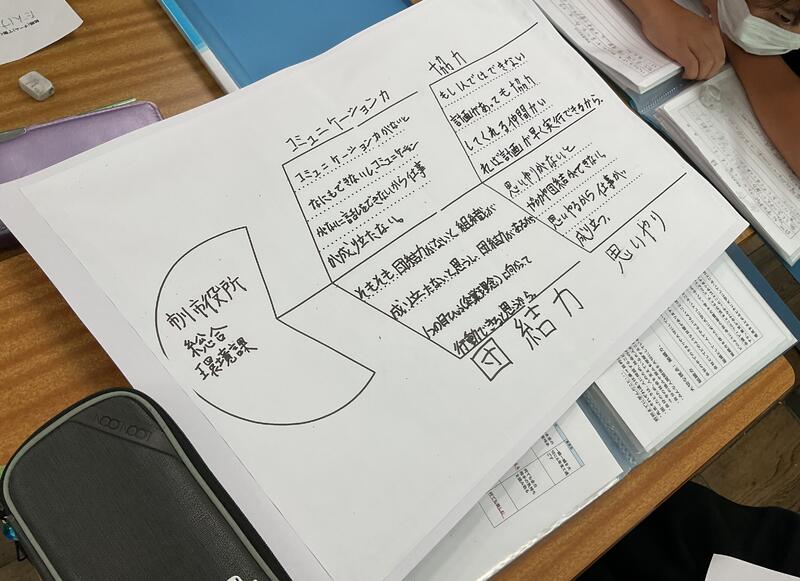

2組では、前時までの学習で「組織とは何か」についてまとめ、組織で働くために大切なことは何かを話し合ってきました。児童からは、「協力すること」「コミュニケーションをとること」「目的や目標を統一すること」などの意見が出されました。それらを踏まえ、本時では、これまでの学習をもとに自分たちが卒業までに伸ばしたい力について考えました。講師の先生からは、「様々な資料を効果的に活用し、考える手がかりをイメージ化することが重要」とのご指導をいただきました。

6年3組

3組では、これまでの学習をもとに「組織とは何か」について、前時の学習で考えてきました。組織には共通の目的(企業理念)があり、その目的を達成するために役割を分担して仕事をしたり、会議や研修を行ったりしていることに気付きました。そこで本時では、職場見学したこととこれまでの学習を振り返り、組織(チーム)で働くために大切なことを考えました。児童からは、「協力すること」「コミュニケーションをとること」「目的や目標を統一すること」などの意見が出されました。講師の先生からは、「学習を振り返る際には、児童が自分の考えをたくさん表現できるよう、振り返り活動の方法を工夫するとよい」というお話をいただきました。

これまで身に付けてきた「進んで学ぶ力」をさらに伸ばし、中学校に向けて、自ら学びを進められる自信を高められるよう、引き続き指導、支援してまいります。

【第3回 校内授業研究会 5年3組 総合的な学習の時間】

9月13日(金)

5年3組 小路谷学級 単元名「八幡の町に交通安全の輪を広げよう」

講師 市川市立八幡小学校 元校長 吉野和雅 先生

5年生では、やわスタ(総合的な学習の時間)において、学区の交通安全について考える学習を進めています。

当日は、統計資料や自分たちの調べ学習をもとに、「なぜ正門前では交通事故が0件なのか」について考えました。その中で、道路に設置された安全対策物と同じように、地域の方々が日々行っている交通安全指導が、事故防止に大きく貢献していることに気が付きました。

講師の先生からは、「地域の方々の活動を知り、感謝の気持ちをもちながら学習をまとめることを大切にしてほしい」というお話をいただきました。

収集した情報を整理することで、子どもたちが新たな問いを見つけて次の学習への道筋を立てる力を高め、「進んで学ぶ子供」の育成につなげてまいります。

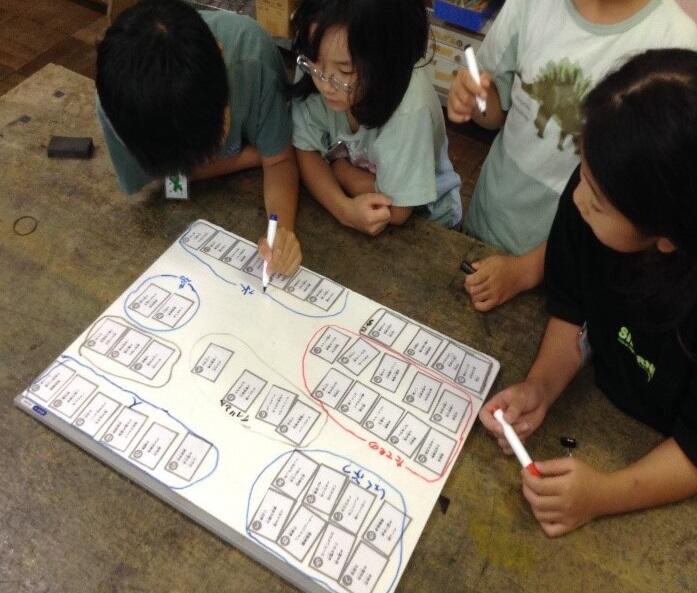

【第3回 校内授業研究会 3年1組 総合的な学習の時間】

9月13日(金)

3年1組 田邊学級 単元名「わたしたちの町じまん発見!」

講師 市川市教育委員会 指導課 掛水裕斗 先生

3年生では、やわスタ(総合的な学習の時間)において、市川市の魅力や町の自慢について考える学習を進めています。

当日は、「いちかわかるた」を使い、その読み札をじっくり読んで、自分たちなりに分けてみる活動を行いました。活動を通して、子供たちは、市川市には歴史・自然・文化・人物・行事・食べ物などいろいろな「じまん」がありそうだと気付きました。そして、かるた作りに関わっている市川市文化芸術課の方々に話を聞いてみたいと考えました。

講師の先生からは、今日の活動が今後の学習内容にどうつながるかを考えながら学習を進めてほしいというお話をいただきました。

自分たちで情報を整理し、友達と話し合う中で新たな疑問や知りたいことを見つけられる力を養い、「進んで学ぶ子供」の育成に向けてつなげてまいります。

【第2回 校内授業研究会 1年2組 国語科】

9月9日(月)

1年2組 鈴木彩佳学級 単元名「6ねんせいにおんどくげきをはっぴょうしよう」

教材名『けんかした山』

講師 市川市立宮田小学校 元校長 澁谷景子 先生

1年2組では、「けんかした山」の物語をもとに、想像した台詞や身ぶりを加えたオリジナル音読劇を作り、ペアの6年生に発表することを目標に、学習を進めました。

当日は、どっと火を噴き出す山や、動物・鳥たちの様子を想像しながら音読を行いました。

特に意識したのは、ひとまとまりの語やアクセント等を正しく音読するとともに、2つの山や登場人物の気持ちを表現するために、間の取り方や声の強弱等を工夫することです。

講師の先生からは、絵や文章の言葉をもとに、場面の様子を正しく読み取り、自分の言葉で表現できていたこと、また、ペアの6年生に伝えたいという思いをもって、意欲的に音読練習に取り組んでいたことを褒めていただきました。

「やってみたいな」と思う目標を設定することで、前向きに学習に取り組めるようにし、今後も「進んで学ぶ子供」の育成につなげてまいります。

【第1回 校内授業研究会 6年4組 総合的な学習の時間】

6月7日(金)

6年4組 板垣学級 単元名「Smile Dream! ~未来の自分のために~」

講師 松戸市立旭町小学校 杉本一生 先生

6年生では、自分の未来について考える学習を進めています。

この日の授業では、30年前の人が想像した未来の絵と、現代の人が想像した未来の動画を見比べながら、未来がどのように変わっていくのか考えました。

資料を読み取り、比べていく中で、未来を予測することは難しく、これからの時代はより大きな変化が起こるであろうということが分かりました。

講師の先生からは、学びを振り返る際に、児童が自分の思いをたくさん表現できるよう、振り返り活動の方法を充実させる工夫についてお話をいただきました。

児童が振り返りから自分の考えを整理したり広げたりできるような学習活動を進め、今後も「進んで学ぶ子供」の育成につなげてまいります。

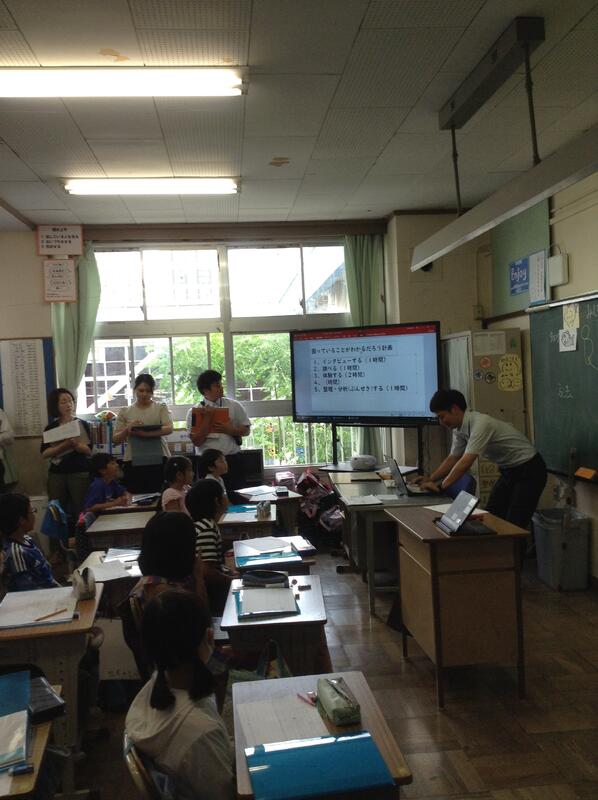

【第1回 校内授業研究会 4年4組 総合的な学習の時間】

6月7日(金)

4年4組 山本学級 単元名「遊びで広がる笑顔~4年生ハッピー会をしよう~」

講師 市川市立大柏小学校 校長 村上勝正 先生

4年生は、車いすバスケットボールの選手と出会った体験から、身の回りにはどんな困りごとがあり、それをなくしたり助けたりするためにどんなことができるかを考えました。

この日の授業では、様々な立場の人がどんなことに困っていてどんな工夫をしているのかを調べるには、どんな方法がよいかについて話し合いました。話し合いを通して今後どのように学習を進めていくか見通しをもつことができました。

講師の先生からは、毎時間の自己決定の場を設けることが主体的な学習につながる、というお話をいただきました。

自分たちで学習計画を立てて見通しをもつことで、自ら学びを進められるようにし、「進んで学ぶ子供」の育成につなげてまいります。