文字

背景

行間

【第4回 校内授業研究会 2年2組,3組,4組 国語科】

10月31日(木)

2年2組 河野学級、3組 夏八木学級、4組 坂本学級

単元名「さけのせい長を、紙しばいにしてつたえよう!」

教材名『さけがおおきくなるまで』

講師 市川市教育委員会 指導主事 大塚尚子 先生

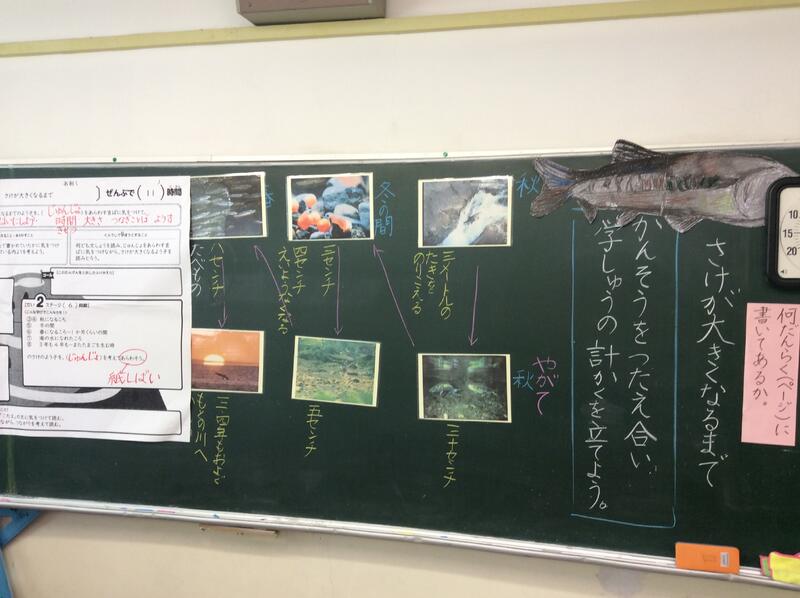

今回の学習では、さけが大きくなるまでの過程を、「時・場所・大きさ・様子・順序を表す言葉」に着目しながら読み、紙芝居にまとめて表現する学習を行いました。

当日は、全11時間の単元計画の中で、2時間目を4組が、4時間目を3組が、5時間目を2組が授業し、講師の先生にご指導いただきました。

2年4組

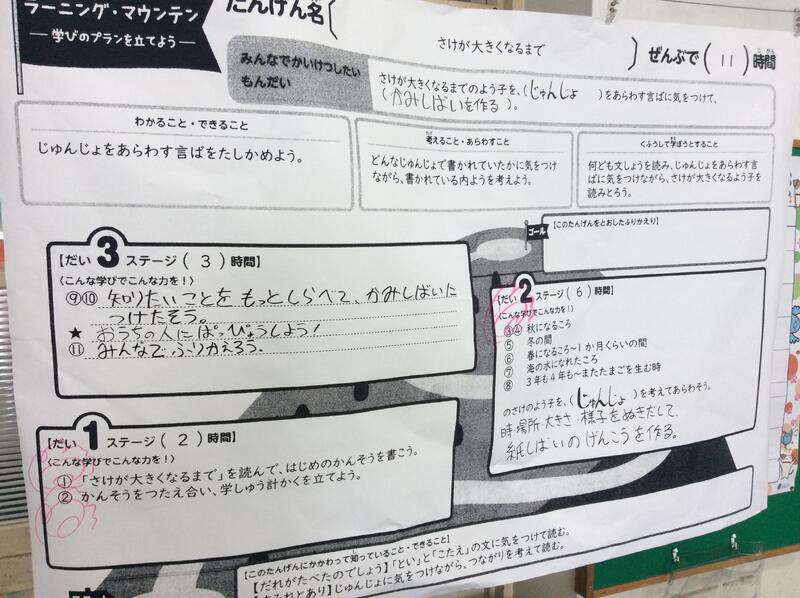

4組では、本文を読んだ感想をもとに、「ラーニングマウンテン」という学びのプランシートを活用し、子供たちと共に、単元の学習計画を立てました。この時間は、さけの成長を順序良く伝えるために、順序を表す言葉が大切だということを学びました。

講師の先生からは、「ラーニングマウンテン」を使うことで、この学習で身に付ける力を意識しやすくなること、また「さけってすごい!」と感じられるような展開にすることが大切とのお話をいただきました。

2年3組

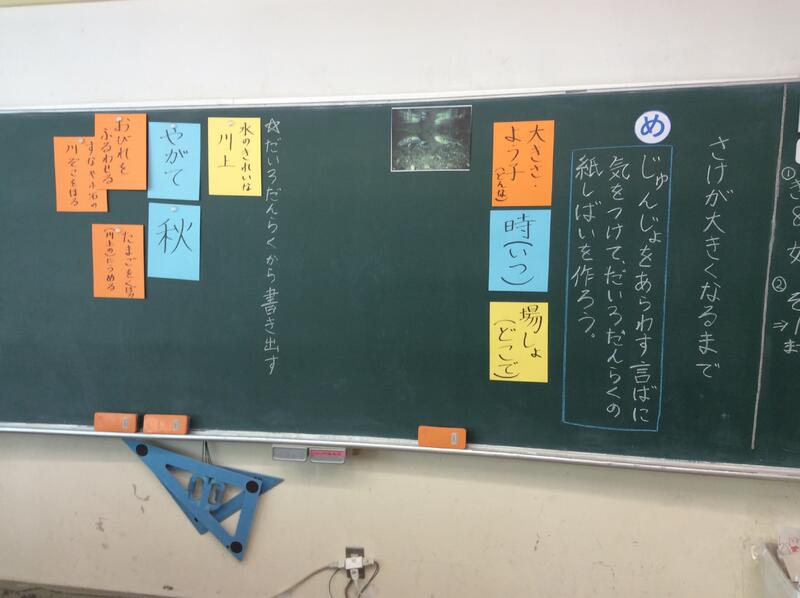

3組では、教科書の第3場面の各要素を付箋に書き出し、紙芝居の文章を作成しました。「時」は青色、「場所」は黄色、「大きさや様子」はオレンジと付箋を色分けすることで、言葉の特徴を視覚的に理解しやすいよう工夫しました。黒板でも同じ色分けを活用しました。講師の先生からは、「文章だけでは、さけの動きをイメージしづらいため、動画や絵を取り入れるとより伝わりやすい」とご指導をいただきました。

2年2組

2組では、本文の第四段落をもとに、それぞれの表現を色分けし、付箋に書き出しました。その後、付箋の順序を考えながら、紙芝居の原稿を作成する活動を行いました。春夏秋冬グラフを用い、さけの成長と時間の流れを視覚的に分かりやすくする工夫をしました。講師の先生からは、「グラフを使うことで、さけの成長と季節の変化をより理解しやすくなる。また、映像などの資料を活用すると、さけの成長の驚きがより伝わる。」とご指導をいただきました。

子供たちが自ら学習計画を立て、見通しを持ちながら学習を進めること、グラフや映像等の補助資料を活用して一人一人の深い理解を促すような学習を行うことを意識し、「進んで学ぶ子」の育成につなげてまいります。